南海大气田天然气是煤型气

2021-12-22张功成李增学李友川刘世翔

张功成 李增学 兰 蕾 陈 莹 李友川 刘世翔

1.山东科技大学地球科学与工程学院 2.中海油研究总院有限责任公司

0 引言

我国的大气田勘探领域包括贺兰山—龙门山以西的西部盆地群、贺兰山—龙门山与太行山之间的中部盆地群、太行山以东的东部盆地群和中国海域4个部分[1-3],中国海域包括渤海、黄海、东海和南海4个海域,其中南海天然气资源最丰富[4-15],是我国海上勘探开发天然气的主要领域,其中大气田是勘探的主要目标。

南海早期天然气勘探与石油勘探协同开展,随着勘探进程推进,发现天然气局限于某些特定的盆地、凹陷,或凹陷的特定部位。2014年,张功成等[14]首次从全海域视角出发,提出南海具有“近岸油、远岸气”两个巨型油、气带的认识,天然气勘探才从石油勘探中独立开来。截至2020年底,南海已发现数百个气田,在已发现的气田中,储量大于300×108m3的大气田37个,大气田储量之和超过南海已探明天然气总储量的70%,大气田在储量中占主体位置。

据资源量的探明程度分析,当前南海天然气勘探尚处于早中期阶段,未来天然气勘探仍以大气田为主攻方向。前人对南海气田的研究主要以单个具体的大气田气藏特征或天然气成藏条件研究较多[11-16],对整个南海大气田主要形成条件、整体勘探方向研究较少。为此,基于对南海已发现的37个大气田的烃源岩统计,采用沉积学与有机地球化学分析方法和实验测试等技术手段,对烃源岩特点开展天然气成因类型等分析,系统研究了南海大气田形成的烃源条件和生烃模式,以期为南海下一步的天然气勘探提供技术支持。

1 南海大气田分布特征

南海面积为350×104km2,周围被大陆和岛屿环抱,四周高、中间低,平均水深超过1 000 m,中央为深海平原;四周为大陆边缘,其中陆架(或岛屿)地形平坦,大陆坡(或岛坡)地形崎岖,高差起伏大。

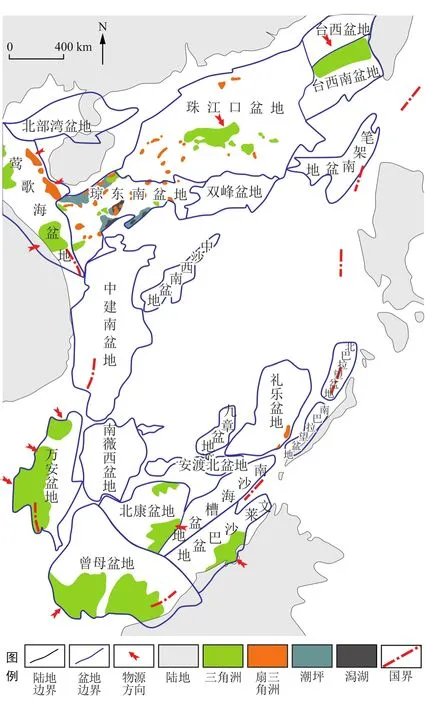

南海经历新南海与古南海两个交叠的构造旋回,发育14个大中型新生代盆地[5-10],绝大部分盆地分布在大陆架和陆坡区。南海北部大陆边缘分布有台西南盆地、珠江口盆地、北部湾盆地和琼东南盆地等;南海西部大陆边缘有莺歌海盆地、中建南盆地、万安盆地和湄公盆地等;南海南部大陆边缘有曾母盆地、文莱—沙巴盆地、巴拉望盆地、南薇西盆地、北康盆地和礼乐盆地等(图1)。盆地充填地层以新生代沉积为主,局部有残余的中生界地层。

南海大气田主要分布在南海北部大陆边缘、南海西部大陆边缘和南海南部大陆边缘,总体呈“C”形“串珠状”(图1)。

1.1 南海北部大陆边缘大气田分布特征

珠江口盆地位于南海北部大陆边缘中段,该盆地已发现气田主要分布于珠二坳陷的白云凹陷及其周缘、珠一坳陷的惠州凹陷及珠三坳陷的文昌凹陷[16-18]。截至目前,该盆地仅发现1个大气田——荔湾3-1气田,分布在白云凹陷的东部缓坡(图1)。

琼东南盆地位于南海北部大陆边缘西段,该盆地已发现气田主要分布于中央坳陷的崖南凹陷、乐东—陵水凹陷、松南—宝岛凹陷及其邻近的凸起和低凸起[19-23]。截至目前,该盆地已发现的大气田为崖西低凸起的崖城13-1气田和陵水凹陷中央峡谷水道的陵水17-2气田群(图1)。

1.2 南海西部大陆边缘大气田分布特征

莺歌海盆地位于南海西北部,已发现气田分布于莺歌海凹陷中央底辟带[19]。大气田位于中央底辟带的西北段和东南段,西北段已发现东方1-1气田、东方13-2气田,东南段已发现乐东22-1气田等(图1)。

万安盆地位于南海西南部大陆边缘中段[24-25],在该盆地中部坳陷及其周缘发现2个大型气田,分别为海蓝宝石气田(Hai Thach)和西兰花气田(Lan Tay)(图1)。

1.3 南海南部大气田分布特征

曾母盆地位于南海南部大陆边缘南部西段[26-33],是南海发现气田数最多、储量规模最大的盆地,已发现18个大气田,主要分布于南康台地、西部斜坡和西巴林坚凸起。

文莱—沙巴盆地位于南海南部大陆边缘东段南沙海槽以南[26-30,34-36],是南海已发现气田数量和储量居第二位的盆地,已发现10个大气田,分布在远岸位置(图1)。

北巴拉望盆地位于南部大陆边缘东北端,发现的最重要气田是马拉帕亚(Malampaya)气田,位于巴拉望盆地的中东部(图1)。

2 南海大气田天然气成因

2.1 南海北部大陆边缘大气田天然气成因

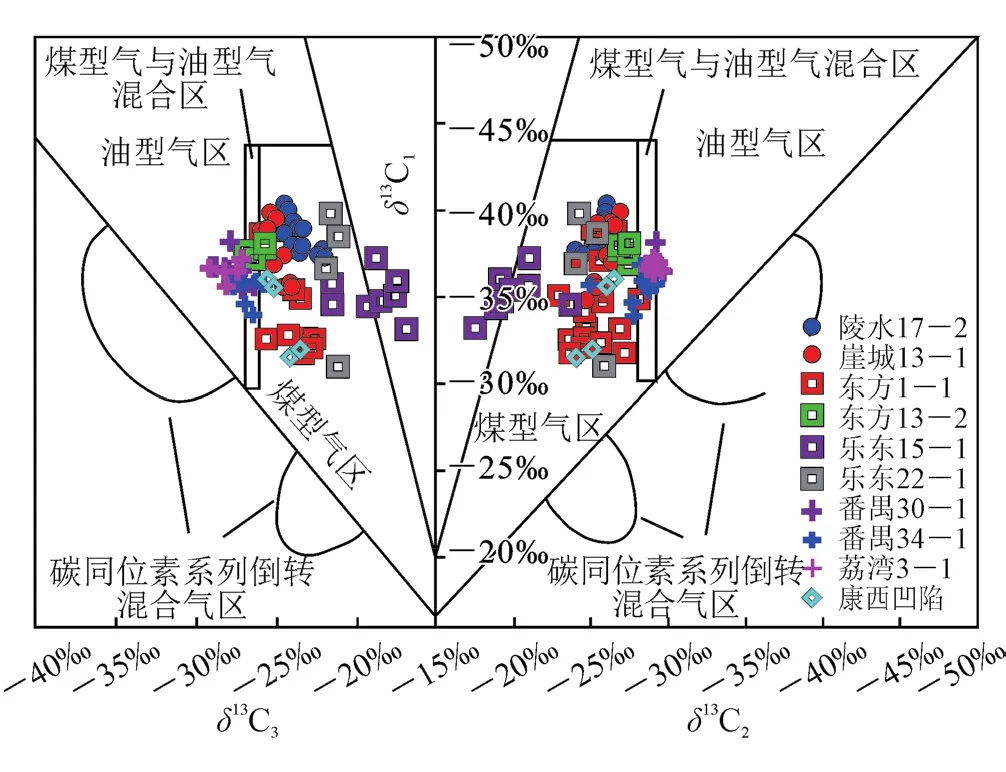

南海北部天然气以煤型气为主[37-40](图2)。烃源岩为煤型,主要包括煤系烃源岩和陆源海相烃源岩。

图2 南海主要大气田天然气成因判识图

珠江口盆地荔湾3-1气田的天然气以湿气为主,干燥系数介于0.88~0.92;甲烷碳同位素值介于-38.0‰~-36.6‰,乙烷碳同位素值介于-29.6‰~-28.6‰,其主力烃源岩为古近系渐新统恩平组的陆源海相烃源岩。

琼东南盆地崖城13-1气田天然气的干燥系数均大于0.95,为典型的干气;甲烷碳同位素值介于-40.0‰~-35.0‰,乙烷碳同位素值介于-27.9‰~-23.7‰;与古近系渐新统崖城组煤系烃源岩有良好的亲缘关系,反映其为崖城组煤系烃源岩来源。陵水17-2气田天然气干燥系数介于0.92~0.97,说明既有湿气也有干气;甲烷碳同位素值介于-39.0‰~-34.0‰,乙烷碳同位素值介于-26.5‰~-24.4‰,为崖城组煤系烃源岩和陆源海相烃源岩来源。

2.2 南海西部大陆边缘大气田天然气成因

莺歌海盆地东方1-1气田天然气的干燥系数多大于0.95,为干气;甲烷碳同位素值介于-40.5‰~-35.0‰,乙烷碳同位素值介于-21.8‰~-25.7‰;天然气主要来源于新近系中新统梅山组陆源和海相烃源岩[41]。万安盆地天然气也是煤型天然气[24-25,27-29]。

2.3 南海南部大陆边缘大气田天然气成因

南海南部天然气都是煤型气[42-43]。曾母盆地南康台地金坛气田凝析油具有较高密度,低双杜松烷和奥利烷,高C29藿烷/C30藿烷(C29H/C30H),低—中等姥植比(Pr/Ph)(向东降低),三降藿烷/三降新藿烷(Tm/Ts)小于2.0,含硫量大于2.0%,C27甾烷超过C28和C29甾烷的特征,表明为典型的受海相来源影响的原油。

根据南康台地碳酸盐岩礁气藏中与天然气伴生的凝析油色质谱分析表明,奥利烷、双杜松烷含量高,三环化合物含量很低,C29H/C30H值介于0.5~0.7,Pr/Ph值大于5,Tm/Ts值大于2.0,含硫量小于0.2%,C29甾烷含量高于C27和C28甾烷[42-43]。表明其来源于下海岸平原沉积环境形成的烃源岩。

曾母盆地LH-1井原油表现为中等含蜡量,中—高的双杜松烷,中等奥利烷和其他能指示高等植物输入的萜烷,中等三环萜烷,C29H/C30H值介于0.7~0.8,Pr/Ph值介于3~5,Tm/Ts值远远小于2.0,含硫量小于0.2%,C27甾烷含量高于C28、C29甾烷[42-43]。其可能来源于有海相和陆源有机质输入的烃源岩,比如滨海相。

曾母盆地原油类型的变化表明可能存在多种烃源岩,从西部的下海岸平原环境逐步到东部的海相。陆相原油生烃母质主要为陆源植物的树脂,来自渐新统煤系泥岩;海相原油生烃母质主要为陆源高等植物,但水生生物输入有所增加。

文莱—沙巴盆地、西北巴拉望盆地烃源也具有相似特征。

综上所述,截至目前,南海已发现的大气田天然气均是煤型天然气。

3 南海煤型烃源岩沉积—地化特征

南海煤型烃源岩主要包括煤系烃源岩和陆源海相烃源岩。煤系烃源岩以含有煤层或煤碎屑为特色,陆源海相烃源岩不含煤,以含有陆源有机质的海相泥岩为特色。南海气田煤系烃源岩主要赋存于海陆过渡相(扇)三角洲含煤地层中,陆源海相烃源岩主要发育于浅海相[44-45]。

南海新生代时期处于低纬度地区,气候温暖、潮湿,高等植物繁盛。渐新世以来,珠江、红河、湄公河、拉让河、巴兰河、冠军河等多条大型河流及众多中小型河流注入南海,在河流入海口沉积了巨厚的海陆过渡相三角洲含煤地层和陆源浅海相烃源岩地层[46]。

煤系烃源岩包括了煤、碳质泥岩和暗色泥岩,有机质以高等植物来源为主,具有高—极高的有机碳丰度、高双杜松烷、低奥利烷和较高Pr/Ph值。浅海相烃源岩岩性主要为泥岩,其有机碳丰度普遍较煤系烃源岩低,有机质主要来源于三角洲相沉积,以高等植物为主,生物标志化合物表现出较高双杜松烷、低奥利烷和中等Pr/Ph值。海相藻类来源的烃源岩则应表现出不含双杜松烷和奥利烷、较低Pr/Ph值的特征。

3.1 南海北部大陆边缘煤型烃源岩沉积—地化特征

南海北部经历了从陆相—海陆过渡相—海相的沉积演化[47-52],南海北部大陆边缘外带的含煤三角洲相主要发育在古近系下渐新统,煤系烃源岩主要发育在三角洲平原亚相或扇三角洲平原亚相,陆源海相烃源岩主要发育在前三角洲—浅海相以及远离海岸的斜坡-凹陷区。大型三角洲有珠江口盆地白云凹陷北坡的三角洲(图3),发育于恩平组上段,面积超过5 000 km2[17,53-57];含煤扇三角洲带主要分布于琼东南盆地崖南凹陷崖城组,沿断裂带呈裙状发育[49-66]。崖南凹陷及白云凹陷多口钻井揭示了下渐新统发育多套煤层,且伴生的泥岩普遍具有较高的有机质丰度,总有机碳含量(TOC)普遍大于1.0%,有机质类型为偏腐殖混合型、腐殖型,生烃潜量(PG)普遍大于2 mg/g。

图3 南海含煤三角洲及扇三角洲沉积体系分布图

陆源海相烃源岩有机质主要为偏腐殖混合型、腐殖型,有机质丰度较煤系烃源岩低,珠江口盆地和琼东南盆地陆源海相烃源岩平均总有机碳含量分别为1.1%和0.7%。从生物标志化合物组成来看,陆源海相烃源岩具有高丰度奥利烷,反映了其有机质来源以高等植物为主,藻类贡献较小。

3.2 南海西部大陆边缘煤型烃源岩沉积—地化特征

南海西部大陆边缘陆坡区经历了海陆过渡相—海相沉积阶段[67-68]。万安盆地烃源岩形成于中晚渐新世—早中新世,发育三角洲—半封闭海湾沉积体系,盆地处于断坳阶段;晚渐新世盆地发育3个大型三角洲,主要位于盆地北部、西部和西南部,其中西南方向的三角洲规模最大(图3);早中新世,盆地主要发育三角洲—滨浅海沉积体系,盆地西南侧、西侧及西北侧发育3个三角洲,其中西南侧三角洲面积最大,并且与西部三角洲连片发育,靠近盆地西北侧的三角洲之间发育海岸平原亚相,盆地东侧主体发育滨浅海亚相。

万安盆地主力烃源岩为渐新统和下中新统的泥岩、页岩、煤及含煤泥岩,分布于中部坳陷和北部坳陷。其具有较高的生烃潜力,热解生烃量(S2)多大于50.0 mg/g,有机质类型以偏腐殖混合型为主,氢指数(HI)多介于150~400 mg/g,最高可达650 mg/g,揭示其为好烃源岩。陆源海相烃源岩有机碳含量则变化较大,介于0.1%~6.0%,生烃量介于0.2~30.0 mg/g,氢指数多低于300 mg/g,有机质类型主要为腐殖型,综合评价为中等烃源岩。

3.3 南海南部大陆边缘煤型烃源岩沉积—地化特征

南海南部大陆边缘烃源岩主要是新近系煤型烃源岩,沉积时处于海退环境[69-70],三角洲规模大,呈多旋回、广覆式分布特征。

渐新世末—早中新世,曾母盆地处于陆缘拉张断陷发展阶段,整体接受沉积,平面沉积相变较大,但总体具有从西到东、由南向北逐渐由陆相—下海岸平原相—浅海相—深海相的特征,盆地内发育渐新统和中新统海陆过渡相碳质泥岩、煤层和海相泥岩[71-73]。曾母盆地主力烃源岩为渐新统和下中新统三角洲相煤系烃源岩和陆源浅海相泥岩烃源岩。煤系烃源岩主要分布于盆地南部和东南部,其它地区主要发育陆源海相烃源岩。煤系烃源岩有机质类型主要为偏腐殖混合型、腐殖型,陆源海相烃源岩有机质则以腐殖型为主。煤系烃源岩总有机碳含量大于6.0%,热解生烃量介于8.0~291.0 mg/g,具有较大的生烃潜力。陆源海相烃源岩总有机碳含量介于0.3%~5.5%,平均值为1.4%,热解生烃量普遍小于10.0 mg/g。

中新世时期,文莱—沙巴盆地主要发育三角洲—滨浅海—半深海—深海沉积体系,三角洲发育于盆地东南缘,海岸线与陆架边缘线近似平行,呈NE—SW向[74-78]。文莱—沙巴盆地的主体部位以深水沉积为主。烃源岩主要发育在中新世时期,与曾母盆地类似,文莱—沙巴盆地中新世烃源岩也包括煤系烃源岩和陆源浅海相泥岩烃源岩,煤系烃源岩有机质类型为偏腐殖混合型、腐殖型,少量为偏腐泥混合型,泥岩样品总有机碳含量介于0.1%~5.9%,平均值为1.3%。从有机质组成看,两类烃源岩有机质组分均以高等植物来源的镜质组和壳质组为主,水生藻类来源的腐泥组含量较少。从生物标志化合物组成看,均具有较高的Pr/Ph值,平均值为5.8,含有较高奥利烷和双杜松烷,也说明有机质主要来源于陆生高等植物。

4 南海煤型烃源岩生烃模式

4.1 南海煤型烃源岩生气阶段

源热共控是南海大型油气田形成的重要机制,烃源岩是控制油气的形成重要条件[79-80]。在充分的热演化条件下,煤型烃源岩持续接力生烃,烃类发生运移和聚集。

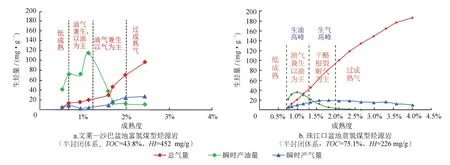

基于珠江口盆地和琼东南盆地烃源岩样品的黄金管生烃动力学模拟实验,发现煤型烃源岩具有生烃持续时间长、生烃高峰期晚、多阶段生烃特征(图4)。

图4 南海富氢和贫氢两类煤系烃源岩生烃模拟曲线图

生烃模拟实验反映,煤生烃的活化能分布非常分散,主频介于63~65 kcal/mol(1 kcal=4 186 J),活化能达到70 kcal/mol时仍然有较多的烃类生成,如果实验模拟的温度进一步增高仍然有烃类生成,说明煤的生烃过程持续时间长,生烃高峰不集中,生烃高峰期的时间晚。

基于生烃模拟实验分析,富氢煤具有很强的生油能力,贫氢煤型烃源岩以生气为主;过成熟阶段都具有较强生气能力(图4)。

低成熟阶段:成熟度(Ro)小于0.7%,煤系烃源岩生成的烃类较少,主要是树脂体等生烃比较早的富氢显微组分生成一定数量的原油(图4-a)。

油气兼生以油为主阶段:0.7%<Ro<1.3%,该阶段煤系烃源岩虽然生成部分天然气,但以生油为主,生油高峰的Ro介于0.9%~1.1%(图4)。南海新近系煤系烃源岩壳质组分含量较陆地上晚古生代—中生代煤层丰富,其中以曾母盆地和文莱—沙巴盆地尤胜,具有较强的生油能力。已发现煤系烃源岩生成的原油,例如,文莱—沙巴盆地烃源岩壳质体含量很高,形成数十亿吨油。当壳质组含量很高时,可以大规模地生成原油(图4-a)。珠江口盆地白云凹陷东北洼为海湾环境,富氢,以生油为主;其他部位贫氢,以生气为主(图4-b)。

干酪根裂解气为主阶段:1.3%<Ro<2.0%,该阶段除少量早期生成的原油裂解气外,以干酪根裂解生气为主。煤系烃源岩生气高峰的Ro值介于1.5%~1.6%(图4-b)。由于多数煤系烃源岩的生油量仅占其总生烃量的小部分,其生气高峰代表了煤系烃源岩整个生烃过程的高峰,表明其生烃高峰期较晚。

过成熟生气阶段:Ro>2.0%,煤系烃源岩在过成熟阶段仍然具有较强的生气能力。高—过成熟阶段仍有生气能力。煤系烃源岩的这种生烃特征,对琼东南盆地陵水凹陷、乐东凹陷、曾母盆地康西坳陷等现今烃源岩热演化程度很高的凹陷油气勘探是非常重要的。

4.2 南海煤型烃源岩生气极限

有机质成熟度指标是有机质热成熟作用程度的衡量标准,是以有机质各组分在热降解作用过程中其化学性质和物理性质发生的变化为基础建立的。各成熟度指标均与特定的化学动力学反应和温度相联系,它们与所经历的最高温度有关,也与烃源岩的整个受热过程有关。镜质体反射率是有效的有机质成熟度指标,是目前烃源岩成熟度评价中可进行对比的重要参数之一,也是评价南海煤型烃源岩生烃极限的有效指标。

为了了解有机质生气极限,选取了与琼东南盆地崖城组相近的烃源岩开展高温高压模拟实验和生烃动力学实验。该实验依据温度与时间互补原理及干酪根热降解生烃理论,在高压釜封闭体系与真空管式炉开放体系中,通过模拟实验产物产率的对比及生烃动力学方法,进行烃源岩生气极限研究,探讨南海盆地烃源岩的生气能力。

封闭体系有利于揭示烃源岩的累积生气过程,开放体系有利于描绘其阶段生气过程。通过封闭体系热模拟气体产率特征的对比分析可知,生气极限Ro至少在天然气阶段产率的高峰之后,其值大于3.0%。在天然气的生成与成藏过程中,煤系烃源岩中的干酪根和以聚集、分散形式赋存的可溶有机质是主要的气源。前人研究结果表明,原油大量裂解生气明显滞后于干酪根裂解生气,导致阶段产率高峰延续到热演化的更高阶段[81]。恒温不同时间含水实验的Ro和气体产率大小对比说明,在500 ℃之前,气体产率增加较快;500 ℃时,恒温80 h的Ro值为4.06%,累积气态烃产率为638.2 mL/g。与此基准对比分析,延长恒温至152 h,Ro值为4.38%,累积气态烃产率为644.8 mL/g,增加幅度为1.04%;延长恒温至224 h,Ro值为5.05%,累计气态烃产率为644.9 mL/g,增加幅度接近零,变化不大,说明恒温152 h与恒温224 h的加热时间,气体产率变化不大(图5)。通过对比分析,以延长恒温152 h的Ro值为4.38%,确定为生气极限。

综上所述,南海外陆架及陆坡区总体上属于热盆地[82-89],新构造活动强烈,烃源岩埋藏深度大,以生气为主,生气窗宽,生气潜力大。

4.3 南海煤型烃源岩油气鉴别标志

基于琼东南盆地崖城13-1等气田的烃源岩、凝析油和天然气碳同位素分析,建立了2项陆源海相烃源岩鉴别指标:全油碳同位素和双杜松烷指数(即T-双杜松烷/C30藿烷),可用于南海煤型烃源岩分类及其油气鉴定。煤系烃源岩来源的原油全油碳同位素值明显轻于-25‰,生物标志化合物中富含指示高等植物来源的奥利烷及双杜松烷,双杜松烷指数大于8;陆源海相烃源岩来源的原油全油碳同位素值重于-25‰、双杜松烷指数小于2。

5 南海大气田勘探方向

综上所述,(扇)三角洲相煤系和相关的陆源海相泥岩联合体是烃源岩体。(扇)三角洲相煤系及其伴生的陆源海相泥岩烃源岩在达到干酪根裂解气为主阶段,才大规模生成天然气,形成富生气凹陷。在此热成熟度条件下,三角洲规模越大,其前缘的陆源海相烃源岩规模越大,资源潜力越大,天然气生成量越大。曾母盆地卢克尼亚台地发现的天然气田储量规模达到数万亿立方米,其烃源岩为盆地东南的大型煤系三角洲前缘的巨型陆源海相烃源岩。与成熟、中深湖相泥岩烃源岩生烃灶相比,煤系烃源岩生气灶往往位于凹陷边缘。

南海天然气勘探尚处于早中期阶段,资源探明程度较低,未来主要有3大勘探领域:①已证实富生气凹陷的浅层;②已证实富生气凹陷深层和潜山;③潜在富生气凹陷。其中规模煤系(扇)三角洲发育是关键第一要素,成熟度是第二要素,两者均具备,耦合是关键。

5.1 南海北部大气田群勘探方向

经过多年的大规模天然气勘探,南海北部大陆边缘已发现的富生气凹陷主要有珠江口盆地白云凹陷,琼东南盆地陵水凹陷、乐东凹陷、崖南凹陷、宝岛凹陷,以及莺歌海盆地莺中凹陷。

上述富生气凹陷浅层领域的有利显性圈闭已被钻探殆尽,剩下的是凹陷生气中心附近的隐蔽性圈闭和较远的大型显性圈闭,如珠江口盆地白云凹陷北部斜坡带的新近系中新统珠江组海底扇与荔湾—流花区的珠江组底辟带波及区、琼东南盆地峡谷水道小微圈闭、莺歌海盆地底辟带波及区构造。新区带如珠江口盆地白云凹陷西北洼浅层、云开低凸起等,琼东南盆地新近系中新统梅山组、三亚组盆底扇,莺歌海盆地莺东斜坡倾没端等。

富生气凹陷深层和潜山邻近烃源岩,具有近水楼台先得月的优越成藏条件,珠江口盆地白云凹陷深层、潜山,其有效规模储层是进一步研究的关键。

潜在富生气凹陷包括珠江口盆地荔湾凹陷、珠四坳陷,琼东南盆地华光凹陷、松南凹陷等,煤型烃源岩识别是其评价的关键。

5.2 南海西部大气田群勘探方向

万安盆地发育3大有利油气区带,分别为西部油气带、中部油气带和南部气带。

万安盆地已证实的富生气坳陷为中央坳陷,其浅层和深层都有气层发现。中部油气带主要位于中部坳陷内的坳中隆,气多油少,油气主要聚集于万安运动形成的坳中隆圈闭中,烃源岩主要为下中新统泥岩和碳质泥岩,储层以中中新统为主,以下生上储式气藏为主。西部油气带与南部油气带是勘探的新领域。西部油气带主要位于西北断阶带和中部坳陷西部,油气田数量多,总量大,以渐新世—早中新世三角洲相自生自储油藏为主;南部气带主要位于中部隆起,烃源岩主要为下中新统碳质泥岩,储层为上中新统碳酸盐岩,圈闭为碳酸盐岩建隆,以下生上储式气藏为主。

5.3 南海南部大气田群勘探方向

曾母盆地存在3大有利油气聚集区,分别为西部气带、中部油气带和南部油带,这些带的近岸浅水区勘探程度高,深水区勘探程度低。西部气带主要位于康西凹陷西部和西部斜坡,气多油少,烃源岩主要为下中新统泥岩和碳质泥岩,储层为中—上中新统生物礁碳酸盐岩,以下生上储式气藏为主。中部油气带主要位于南康台地,烃源岩主要为下中新统煤系烃源岩,储层为中—上中新统碳酸盐岩,以下生上储式油气藏为主。南部油带主要位于东巴林坚凹陷、西巴林坚凸起和塔陶垒堑,油多气少,烃源岩为渐新统—下中新统海陆过渡相的煤和碳质泥岩,储层为渐新统—下中新统河流—三角洲相砂岩,以背斜、断背斜和断块等构造类圈闭为主,以自生自储式油藏为主。

文莱—沙巴盆地深水区是大气田群的有利勘探方向。深水区具有构造发育背景,发育大型逆冲推覆构造,形成时期为中中新世—现今,其中晚中新世以后进入强烈活动期。由于逆冲断层的活动导致逆冲断层上盘发育大量构造圈闭,也极大地改善了油气运聚条件。同时在处于海平面下降期,三角洲携带大量沉积物推进到陆架边缘并通过峡谷水道向深水区搬运,在盆地内堆积大量高能富砂型浊积扇。深水逆冲推覆构造油气地质条件良好,勘探潜力大。

6 结论

1)南海是已证实的万亿立方米级天然气区,大气田(群)呈“C”形串珠状沿北部大陆边缘、西部大陆边缘、南部大陆边缘分布。

2)南海大气田的烃源岩主要是煤型烃源岩,煤型、高熟、规模性烃源岩控制大气田形成。煤系烃源岩发育于河流入海口,陆源海相烃源岩发育于浅海,其发育规模受三角洲规模控制。

3)煤系烃源岩和陆源海相烃源岩有机质以高等植物来源为主,前者具有高—极高的有机碳丰度、高双杜松烷和较高Pr/Ph值,后者有机碳丰度普遍较煤系烃源岩低、较高双杜松烷和中等Pr/Ph值。

4)南海外陆架及陆坡区属于热盆地,源热共控是南海大型油气田形成的重要机制,其烃源岩具有生烃持续时间长、生烃高峰晚、多阶段生烃特征。

5)南海大气田的勘探实践证实高熟规模煤型烃源岩灶的存在。南海新的煤系烃源岩区,及已证实的煤系烃源岩发育区,是下一步寻找大气田的主要方向。