“中华第一城”:良渚遗址考古八十年

2021-12-21唐宋

唐宋

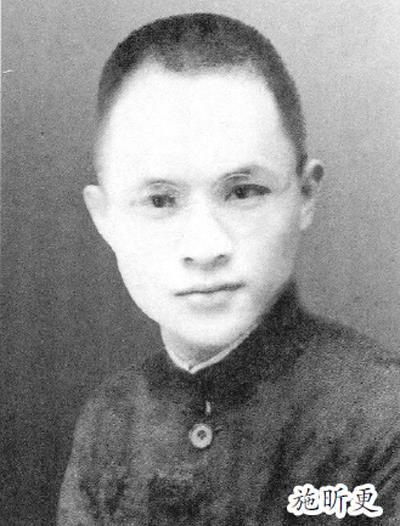

浙江钱塘江流域的良渚文化属于新石器时代,距今约5300~4300年,在现存的文献和传说中痕迹全无,对它的认知完全来自80余年的考古工作。自1936年施昕更先生发现良渚遗址至今,共经过几代考古人的努力。

施昕更:良渚考古第一人

施昕更(1911~1939年),浙江余杭良渚镇人。他并没有受过专业的考古训练,却因为强烈的学术兴趣和时不我待的执行力,好学善思,终成良渚考古第一人。

施昕更1926年中学毕业后,考入浙江省立高级工业学校。1929年6月经老师推荐,到西湖博览会历史厅任临时雇员——讲解员。

1929年11月,浙江省政府决定成立“浙江省立西湖博物馆”(今浙江博物馆前身)。施昕更因在西博会工作出色,得以进入博物馆任绘图员。不久就成长为独当一面的青年地质学家。

1936年11月3日,他在良渚附近棋盘坟发现两块发亮的黑陶片,觉得和他看过的山东城子崖考古报告中的很类似,当属于早期遗存,因此极其兴奋。

在良渚发现黑陶后,博物馆计划在1937年上半年对遗址进行发掘。施昕更迫不及待地在1936年12月至1937年3月,提前进行了三次试掘,获得了大量的石器、陶片、陶器等实物资料,由此从科学发掘的角度确认了良渚一带存在着远古文化遗存。随后施昕更经过半年多的努力,完成了《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》。

1937年7月,七七事变和八一三事件爆发,杭州沦陷。因为战事,博物馆已经提前向南搬迁。施昕更因为报告出版事宜,在杭州等待。后施昕更自己携带报告的原稿孤身追寻已南迁的博物馆。后来,博物馆因为经费缺乏而解散。在非常艰难的情况下,时任馆长到已经流亡丽水的浙江省教育厅,要求拨款印刷。教育厅同意出资印刷。施昕更的好友钟国仪带着稿子,绕道温州,去了当时已经是“孤岛”的上海付印。同时,又委托卫聚贤校对。国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以保全的时刻,一部考古报告,竟活了下来。

不幸的是,这位大有作为的年青人,在1939年5月因患猩红热而英年早逝,安葬于瑞安西山。

王明达:第一次提出“良渚遗址群”的概念

1959年,考古学家夏鼐正式提出了“良渚文化”的名称。

上世纪80年代,牟永抗、王明达等考古学家接过良渚考古发掘接力棒,接连发现了王陵等级的反山遗址以及祭坛和墓地复合的瑶山遗址,出土了大量的玉器,成果十分骄人,证明了良渚“琢玉技术”的高超。

王明达毕业于北京大学考古专业,毕业后分配到社科院考古所,后被下放农村。1979年浙江考古所成立,他重新归队。

1978~1986年,浙江省文物考古研究所陆续在浙北发掘了一些小型良渚文化遗址,并对良渚地区进行了首次系统调查。王明达带了八个人,走了20多天,跑了8个乡镇,调查范围从东边的勾庄到西边的彭公。这次调查新发现了30多处遗址。

转机来自于1986年反山的发掘。仅仅凭着堆土和福泉山类似的现象,发掘申请书上王明达直接就定性为“良渚贵族墓地”,并编写了挖出大墓后的操作细则。

反山共清理了良渚文化时期大墓11座,出土随葬品1200余件(组),其中玉器1100余件(组),有琮、壁、钺等20余种;还有大量漆器上的镶嵌玉片、玉粒以及象牙器等。这是已知出土玉器数量最多、品种最丰富、雕琢最精美的一处良渚文化高等級墓地。

继反山之后,1987年发现瑶山祭坛和贵族墓葬。1991年,发掘了汇观山祭坛,1987年~1992年,发现莫角山土台。

这期间王明达逐渐认识到良渚的50多个遗址,分布密度大,遗存等级高,应该是彼此有密切关联的一个整体。因此在1986年的良渚遗址发现50周年学术讨论会上,他第一次提出了“良渚遗址群”的概念,这一概念改变了原来孤立的遗址点的视角,标志着对良渚遗址整体性认识的形成,也为后来良渚遗址的整体保护提供了理论基础。

第二代考古人还有一个理念对良渚考古与保护影响深远。即边发掘边保护的理念。从1986年反山发掘中,他们就将大墓墓坑用沙土回填,保存至今。这个原则一直保持,所以良渚几乎所有重要遗址都保存了发掘现场,为今天遗址公园的展示创造了最好条件。

刘斌与王宁远:文理思维相兼容

2000年以后,良渚第三代考古人逐渐成为主角。刘斌和王宁远两人为典型代表。

刘斌,原浙江省文物考古研究所所长,现浙江大学艺术与考古学院教授。他1985年毕业分配到浙江考古所,随即参与或主持了良渚遗址大部分的重大发掘:反山、瑶山、汇观山祭坛的发掘、发现良渚古城以及主持高坝系统调查等等。尤其是良渚古城的发现,轰动全国。

莫角山土台发现后,当时考古学界有一种观点,认为在低湿的江南水乡地区,或许早期并没有像北方那样的具有城墙的城存在。

那么,良渚遗址是否有城墙呢?2006年,随着莫角山西南部的葡萄畈遗址的发掘,答案逐渐清晰起来。

2006年6月~2007年1月,浙江省文物考古研究所为了了解良渚遗址重点保护区域内农民住宅外迁安置点的地下情况,在瓶窑葡萄畈村高地西侧发掘时,发现了一条良渚文化时期的南北向河沟,宽约45米,深约1米,河沟内有较厚的良渚文化生活堆积。一天在河道堆积里发现一块碎玉料,引起刘斌的关注。刘斌对高垄进行了试掘,确定这不是一个生活的地面。如果一公里多长的葡萄畈高地是良渚时期人工修建的苕溪大堤的话,那该是多么浩大的工程啊!

从2007年3月开始,刘斌首先以葡萄畈遗址为基点,向南北做延伸钻探调查和试掘。经过钻探发现,土垄居然是方形的,将莫角山围绕在中间,因此,这就不是苕溪大堤,而是城墙!至此,一个东西1600~1700米,南北1800~1900米,总面积约300万平方米的四面围合的良渚古城,已经摆在了世人的面前。

良渚古城的发现被誉为“中华第一城”,震动了考古界,引起了社会各界的高度关注。良渚古城的发现将以往发现的莫角山遗址及反山贵族墓地乃至良渚遗址群内的许多遗址组合为一个整体,为研究良渚遗址群整体布局和空间关系提供了新的资料。

随着几次国际会议的召开,良渚古城也越来越得到国际考古学家的关注,英国知名考古学家科林·伦福儒先生指出,良渚古城已展现出强大的社会组织能力,是东亚最早的国家社会。

良渚古城发现后,刘斌他们却没有一门心思地围绕着城内做文章。他们清醒地认识到,良渚古城这样的都城其外围必然存在着庞大的支持系统。他们跳出城圈看古城,制定了“先外后内,结构优先”的工作计划。为后来古城外郭和水利系统的发现埋下伏笔。

在良渚第三代考古人中,王宁远是个比较另类的人。

中国考古学一般属于文科,他却属于偏于理科思维的人。在文科背景的传统考古团队中有他,可以起到很好的互补作用。

2009年年底,王宁远参与了“GIS(地理信息系统)培训班”,进行了一周的短训。一天休息时他忽然想起可以用良渚古城的数字地图作一个数字高程模型(DEM)练练手,结果有惊人的发现,赫然发现良渚古城东南部外侧,存在着一个长方形的框形结构,应与古城密切相关。次年進行试掘,证实其正是古城的外郭,从而说明良渚古城具有宫城、王城、外郭三重完整结构。因此DEM成为良渚古城结构研究中的一种高效手段,从时间和经费上都具有巨大的优势,在良渚考古中得到迅速推广。

但是如果调查涵盖面积达几十上百平方公里,这一成本仍是巨大的。因此,在更大范围的系统调查中,遥感卫片成为更重要的手段,并因此发现了良渚水利系统的完整结构。

良渚外围水利系统共有三个部分,其中塘山长堤早在上世纪90年代即已发现,但是一直无法找到围合结构。2009年在良渚古城西北10余公里处的岗公岭发现水坝线索,通过勘探共确认了分布于谷口位置的6个高坝坝体,共分东西两组,但是和塘山长堤无法接续。2011年,考古学者获得了较高精度的美国1969年的锁眼间谍卫星影像,遂在该卫片上寻找在两山之间类似于哑铃状的结构。结果很意外地在高坝区南侧发现一处高度可疑的地点。他们立刻派人进行洛阳铲勘探,确认为人工堆筑的坝体,同时发现其东西两侧山体外,还另有两个较短的坝体,共同组成低坝系统。这个发现最大的意义在于揭示出了良渚外围水利系统的完整结构。

良渚水利系统后来和良渚古城一道,于2019年成功列入世界文化遗产。

2021年10月,良渚遗址被评为“百年百大考古发现”。

(综合浙江文物网2020年12月4日、人民网)