安徽省砀山县黄口地区油页岩成矿地质条件及勘查技术路线

2021-12-20李华春

李华春

摘要:油页岩勘查目前是我国一项重要的地质工作。油页岩形成地质条件研究是地质勘查工作的前提,油页岩的形成是古地理、古气候和古构造等因素综合作用的结果。

关键词:油页岩;古地理;古气候;古构造;成矿地质条件;勘查技术路线

油页岩是富含有机物的沉积岩,粒度小,主要成分为油母质,可提炼出液态油类。油母质被视为石油的替代品。

油页岩的形成首先是具备丰富的有机质来源、良好的有机质保存条件,其次为形成后期的矿藏保存条件,而这些条件归结起来又是古地理、古气候和古构造等因素结合作用的结果。

本区为第四系全覆盖隐伏地区,主要采取物探、钻探、取样分析三者相结合的勘查方法。

1.古地理条件

依据《黄口地区重力面积普查工作成果报告》,从《安徽省黄口地区布格重力异常平面图》《河南省豫东—安徽省黄口地区构造略图》可见,调查评价区属黄口重力低异常区,后黄楼重力低,最小幅值小于-35毫伽,异常走向为东西向。说明本区是呈东西向沉积的凹陷,具备形成油页岩盆地的条件。

小型断陷湖泊,湖泊—沼泽类型的含油页岩盆地在中国比较发育,主要形成于中国的新生代。本区古近纪较发育,属湖泊相沉积。安徽省砀山县北部勘查区煤炭普查2013年年底至2014年初施工的zk5-1孔,孔深835.00m~865.00m含油页岩,含油率达6.4%,该油页岩呈灰黑色,含有机质较多,为湖泊沉积的产物。根据钻孔所见岩性分析与古近系可比,另在查区内施工的黄18孔在481.69m之下见到了古近系地层,在北部邻区施工的173孔于512m之下和HX20孔454m之下均见到了古近系,在查区西部邻区施工的黄3孔于640m之下也见到了古近系地层。为此在本区寻找与古近系有关的油页岩是比较有利的。

2.古构造条件

黄口断陷带之后黄楼凹陷盆地,是在太康隆起、魯西南隆起的结合部位,符合刘招君所著《中国油页岩》一书中新生代含油页岩盆地形成夹持于太行山东断裂和郯—庐断裂之间,以河南省为主体的盆地群。

含油页岩盆地的形成和演化受大地构造控制,是构造演化阶段的产物。古近纪,由于印度板块向西北方向推挤欧亚板块,使欧亚板块与太平洋板块产生相对右旋的应力场。受这一应力场控制,郯庐、兰聊—沧东和太行山东麓断裂发生右旋张扭,断面拉张开启,岩浆上涌,地壳上部断陷成盆,主干边界断裂派生出一系列次级断裂;同时,在盆地中部一系列印支期东西向断层发生构造反转,成为控制坳陷和凹陷的重要断层,形成了断路较大的箕状断陷盆地,沉积了巨厚的古近系。我国中新生代含油页岩盆地的形成夹持于太行山东断裂和郯—庐断裂之间的盆地群,该调查评价区地处郯—庐断裂构造带以西,产生一系列沿断裂发育的断陷盆地,黄口断陷带后黄楼凹陷、敬安凹陷等是属本区域三级构造体系之一。

3.古气候条件

油页岩是一种富含有机质的岩石,主要由藻类及一部分低等生物遗骸或者高等植物残体演化而成。大量藻类、低等生物和陆地植被的繁盛是油页岩形成的基础,而气候又是控制地球表面外生作用和生物界繁衍的基本因素。因为气候的变化,影响到沉积盆地中水体的酸碱度、含盐度和氧化还原环境的变化,从而影响了沉积盆地中有机质的形成和分布。因此,古气候也是沉积盆地控制油页岩聚集的重要因素之一。通常,在温暖湿润条件下,植被条件稳定,降水量丰富。因此,一方面稳定的植被使无机碎屑物质供给较低带入大量溶解的营养物质,大大提高了湖泊的初始生产力;另一方面,降水丰富容易形成深湖,具有长年稳定分层的特点,形成稳定的还原条件,有利于有机质的保存。因此,油页岩形成的最有利古气候条件组合为温暖、潮湿的气候特征。在中国气候历史中,具有多期的温暖潮湿气候旋回,这些旋回控制了陆相盆地油页岩的多旋回发育,从而形成了中国石炭纪、二叠纪、晚三叠世、侏罗纪、早白垩纪、古近纪这几个重要的油页岩赋存期。

本调查评价区属古近系油页岩赋存期。

4.地球物理特征

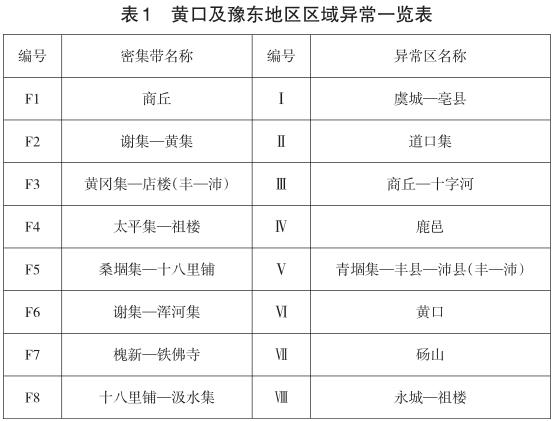

本区重力场被8条较大的等值线密集带(见表1)分隔成为八个异常特征和组合规律各不相同的异常区,全区异常总体走向为东西向,但各异常区内的异常比较复杂,走向不一,有东西向(近东西向)、北西向、北东向、北北东向,显示了本区复杂的构造行迹与其展布特征。

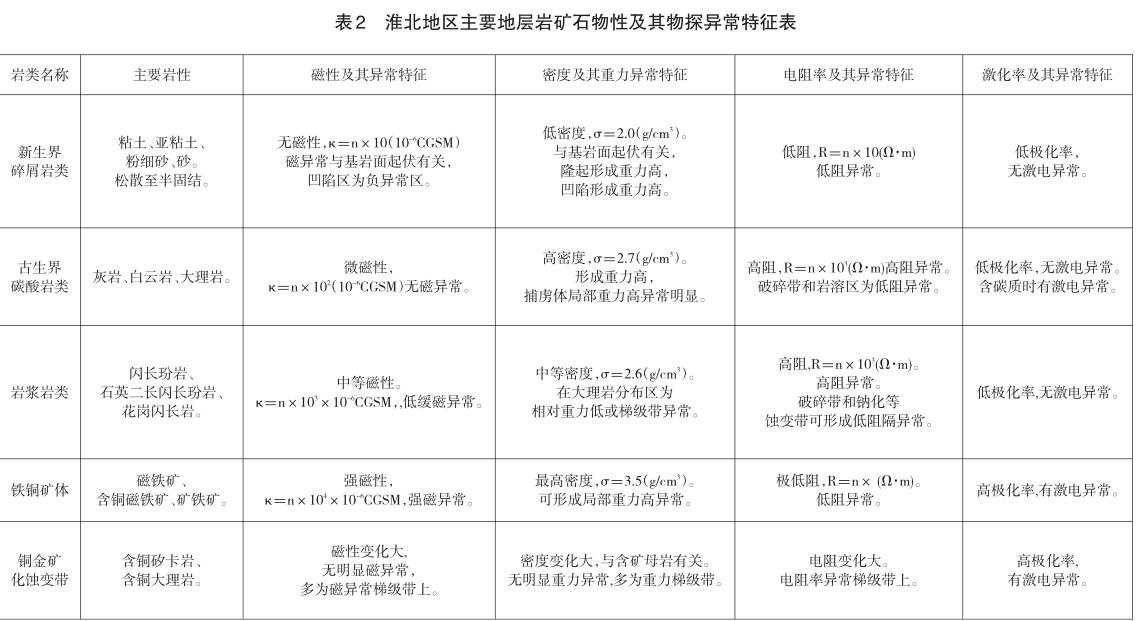

根据物性特征,将本区岩矿石分为古生界碳酸岩类、新生界碎屑岩类、岩浆岩类、铁铜矿石、铜金矿化蚀变岩类等5种类型。各类岩矿石的物性及其物探异常特征见表2。

表2中5种类型岩矿石,均存在较大的物性差异。除新生界碎屑岩类外,其余4种类型岩矿石均与区内主要控矿要素有关。表明本区利用物探方法开展找矿工作具有地球物理前提。

5.以往工作研究程度与综合评述

1959年5月至1962年10月,安徽省地质矿产局325地质队在萧县黄口、砀山地区开展了大面积的煤炭地质快速普查工作,并提交了《安徽省萧县黄口地区普查钻孔地质报告》。在黄口地区施工了29个钻孔,仅3个钻孔在砀山县境内见二叠系煤系地层,其余钻孔均见到新生界三叠系、侏罗系或古近系(黄18孔)地层,找煤工作效果不好。黄18孔位于萧县黄口附近(本次工作区东南角),孔深481.69m之下见到了古近系。是寻找古近系油页岩有利线索之一。

1978年11月至1981年5月,地质部第四物探大队461队在黄口及豫东地区进行1∶100000重力面积普查工作,于1981年12月提交《黄口及豫东地区重力面积普查工作成果报告》。普查工作基本上了解了区域地质构造轮廓,进一步划分了工区地质构造单元。区内不同走向的断裂活动控制着工区内各级构造的形成和发展以及不同时代地层的沉积。本区的凸起和凹陷大多数为受断层影响形成的断块凸起和凹陷,凹陷内沉积了较厚的中新生代陆相地层。沉积最厚的凹陷和次凹地区是寻找新生界含油圈闭构造的有利部位,而凸起区可以探索、寻找煤层气构造。后黄楼凹陷为黄口断陷带的次一级构造单元,已揭露的古近系地层达2000m以上,是寻找油页岩的有利构造部位。

1989年以来,安徽省地质矿产局325地质队在工作区外围萧县、砀山等地开展了较多的煤田地质勘查工作先后提交了《安徽省煤炭资源远景调查报告》《安徽省萧县西部煤炭资源调查评价地质报告》《安徽省砀山县朱楼勘查区煤炭详查报告》,提交各类煤炭资源储量达3亿吨以上。

2014年1月,砀山县周寨镇陈楼施工的砀北ZK5-1钻孔,该孔设计孔深为1500m,2013年8月份开工,2014年1月24日孔深为1088m。所见地层均为古近系界首组泥岩、粉砂岩,砂岩很少,地层产状平缓(地层倾角均小于3°),水平层理发育。630.00m~853.00m为含盐地段,岩芯表面为白色。835.00m~865.00m为灰黑色含油页岩(油页岩,850.00m含油率最高6.4%,超过6%的最低工业品位)见图片Ⅰ。1035.00m~1088.00m富含盐和硬石膏,呈互层状,单层厚度 1cm~10cm,品位不详(送过样品,未出结果)。岩芯钻机钻进到该层位时能闻到油味,口能感到碱味。该区找到油页岩及膏盐资源是很有希望的。

6.勘查技术路线

本区为第四系全覆盖隐伏地区,依1∶10万重力异常图为依据,择优验证。

(1)在调查评价区范围内布设比例尺为1∶1万三条重力剖面和同比例尺可控源电磁法(CSAMT)音频,两项同步进行。根据重力异常和电阻率异常,判断凹陷的范围和地层构造形、岩性特征、同时与区内ZK5-1孔进行对比研究,从中选取3个成矿有利部位进行布孔验证。同时编制重力剖面图,电磁异常剖面图。

(2)在物探工作的基础上布置三个钻孔,并进行全部测井,了解地层层序,成矿层位,成因类型,物性特征。采集各类样品。编制钻孔1∶500综合地质柱状图。

(3)分类采集各类样品进行测试。对以上综合分析地质成果进行验证,修编地质图。进行远景储量估算。

7.工作部署

(1)工作布置依据:

《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T 13908-2002)和《固体矿产资源/储量分类》(GB/T 17766-1999)。

1981年12月提交《黃口及豫东地区重力面积普查工作成果报告》《安徽省黄口地区布格重力异常平面图》《河南省豫东—安徽省黄口地区构造略图》、黄18孔钻孔资料、2013年施工的ZK5-1孔为依据。

(2)工作布置原则:

①从已知到未知,以矿找矿;

②从后黄楼凹陷中心往四周不断展开,在已设探矿权区内暂不布置工作;

③采用一孔多用原则,以少的工作量取得最佳地质效果。

8.结论

本次研究了黄口地区油页岩形成的古地理、古气候和古构造等地质条件,可进行适当的地面物探和地质钻探工作,为安徽省油页岩的勘查工作提供新的突破。

参考文献:

[1]《安徽省萧县黄口地区普查钻孔地质报告》.安徽325地质队. 1960. 10.

[2]《黄口及豫东地区重力面积普查工作成果报告》.地矿部第四物探队(1981.12)

[3]《安徽省煤炭资源远景调查报告》.安徽325地质队. 1989. 6.