地下水连通试验在防治水勘查中的应用

2021-12-20温锦昌刘楚晴

温锦昌 刘楚晴

摘要:广东省清远市一地下開采的铅锌矿山因开拓巷道发生了突水事故,影响了正常生产。为了找出突水来源,解决矿坑突水问题,前期使用了可控源音频大地电磁法(CSAMT)与水文地质钻探等勘查手段,初步推测钻探揭露的溶洞为岩溶管道,最后再应用地下水连通试验,验证矿坑排水是否有回灌与北西向断裂带是否为井下突水点的导水通道。试验结果表明:矿坑排水仅有少部分回灌,+420m水平钻及钻探所揭露的溶洞与井下突水点的水力联系密切,可判断其为矿坑突水的导水通道。

关键词:铅锌矿;矿坑突水;连通试验;导水通道

1.引言

矿区位于一个岩溶构造台地上,三位环山,北高南低。自2016年来,在+130m中段北部巷道揭露一条北西向岩溶管道,注浆封堵后在+100m中段开拓至此岩溶带时,水压击穿巷道顶板,大量水倾泄而出,造成矿坑突水,停产一年有余。

由于该点位于地下540m,排水大幅增加了井下的用电负担,不仅造成了资源浪费,还带来了极大的安全隐患。为了解决实际生产问题,使用物探、钻探与连通试验等勘查手段,寻找井下突水点的主要导水通道,为下一步工作提出有效截水方案,避免因条件不清而造成的盲目施工,具有显著的经济效益和社会效益。地下水连通试验就是本次防治水勘查工作的一项重要的技术方法。

2.地质环境背景

2.1矿区地质

2.1.1地层

矿区位于粤北山字型构造西翼的内侧,区域构造线以北西为主,出露地层主要为全新统大湾组(Qhdw)、下石炭统石磴子组(C1ds)和长垑组(C1chl)、上泥盆统天子岭组(D3t)。

(1)上泥盆统天子岭组(D3t)

主要出露于矿区西部。岩性主要为白色、灰白色、浅紫红色厚层状灰岩,厚420m~805m。

(2)下石炭统长垑组(C1chl)

矿区大面积分布下石炭统长垑组。岩性为薄层、中厚层深灰色致密灰岩,间夹中厚层微晶灰岩。普遍含碳质、泥质条带。在中上部,有一个大致厚20m~120m(中区20~60m,东区70m~120m)的韵律比较平均的薄互层,由含硅质、泥质、碳质较多的薄层灰岩(0.5m~5mm)与较纯的薄层灰岩(2mm~10mm)组成。

(3)下石炭统石磴子组(C1ds)

主要出露于矿区东部。岩性为灰黒色、浅灰色、块状、厚层状灰岩,上部含燧石结核,在底部局部分布厚5m~20m的泥质页岩,层厚220m~330m。

(4)全新统大湾组(Qhdw)

主要出露于矿区北部尾矿库一带,岩性主要为粗砂、砂质粘土、粉质粘土。

2.1.2构造

矿区为一褶皱构造,褶皱中心位置位于矿区勘探线100与103之间,表现为矿区西部的地层倾向为北西西及南西西;南部由南西逐渐转向南东;东部为南东东及北东东。岩层倾角平缓(10°~30°)。受穹隆构造作用,矿区小皱褶较多,这些小皱褶控制着矿体的形态、产状。单条断裂延长较短,一般300m~350m,呈侧幕式排列,该组断裂多被闪长岩脉充填。

井下北西、北东东向断裂发育。北西向断裂带宽1~3m,局部闭合。由浅至深呈现出张开—闭合—张开的规律。走向310°~330°,倾向南西,倾角70°~85°。断裂性质为张性,泥砂充填,为容水、导水断裂。北东东向断裂走向45°~70°,倾向南东,倾角20°~80°。岩脉或石英闪长岩脉或正长岩脉所充填。

2.2矿区岩溶

2.2.1岩溶地貌特征

矿区属低山岩溶地貌单元,地面标高530m~720.3m。岩溶发育,组合形态按地形分:正地形地貌以峰丛为主,多见石芽、石林及溶沟、溶槽;负地形地貌以岩溶洼地为主,洼地中多发育一个或数个落水洞,局部可见地面塌陷。

2.2.2岩溶发育及分布特征

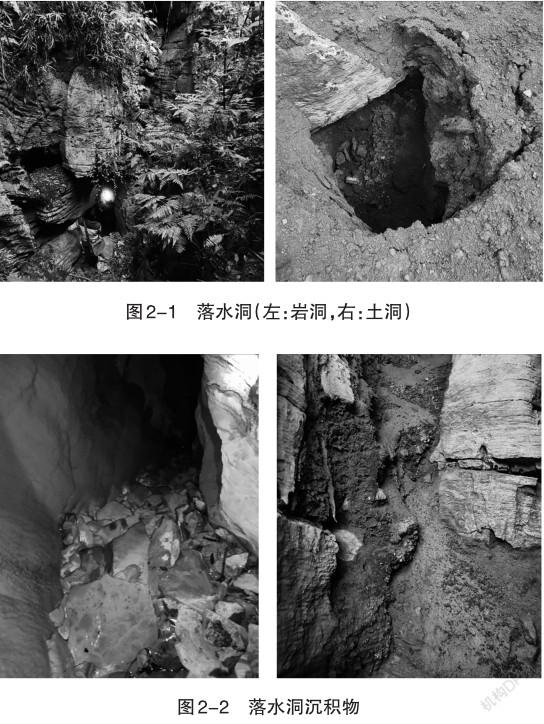

(1)落水洞

在43.61km2的调查范围内,共发现了158个落水洞,分布密度3.62个/km2。

落水洞多呈不规则状,总体以圆形、椭圆形、狭长形及漏斗状为主,直径1m~16m不等,最大深度21.2m,一般为3m~5m。洞口面积0.03m2~678.5m2,洞内体积0.1m3~8922.2m3。以岩质落水洞为主,少量为土洞(图2-1)。22个洞内有水流动,流量0.2L/s~15L/s,见水率为13.9%。大多数溶洞有过水痕迹,雨季成为地表水径流通道。洞底沉积碎石、泥砂等沉积物(图2-2)。

根据落水洞走向编制玫瑰花图(图2-3):落水洞总体走向北西向,280°~350°方向落水洞为65个,占比达到41%,其次北东40°~50°走向9个,占比6%。通过上图分析:落水洞主要分布于矿区南部,以干洞为主;北部落水洞分布较少,但都有明显过水痕迹,部分有水流动。特别是在矿区西北部丰水期见一地表水下渗点(LSD154),渗入量约15L/s,下渗点附近沿北西方向分布少量地面塌陷与落水洞,该走向大致北西向岩溶富水带方向相同。

(2)地面塌陷

统计地面塌陷23个,主要位于矿坑疏干排水的影响范围内,沿北西、北东向断裂分布。其中北西向断裂带上分布16个,北东向断裂带上分布6个。类型多为土洞,坑口形状以圆形、椭圆形为主,直径0.5m~16.1m,深度0.8m~7.8m不等。坑内一般无水,局部现少量积水(图2-4)。山坡上地面塌陷已经停止发育,尾矿库上时有塌陷发生,局部复塌,成为尾矿库渗滤水的下渗通道。

3.水文地质条件概况

3.1含水层特征

3.1.1松散岩类孔隙含水层

主要赋存于平缓山坡或沟谷交汇处的残坡积层及低洼沟谷处的冲积层中,为第四系残积层、冲积层,成分主要为含碎石粘性土,厚度随地形而异,残积层一般为0.5m~5.0m,冲积层最大厚度可达7m以上。以孔隙潜水为主,为季节性含水层。综合区域水文地质资料分析,该含水层水位埋深较浅,单井涌水量小于50m3/d,富水性贫乏,矿化度0.10g/L~0.45g/L。

3.1.2碳酸盐岩类岩溶含水层

含水层岩性为石炭系长垑组、泥盆系天子岭组灰岩、大理岩化灰岩、大理岩。岩溶现象普遍,溶蚀漏斗、落水洞、溶沟、溶槽发育(图3-1)。落水洞直径1m~16m不等,最大深度21.2m,一般为3m~5m;从形状上来看以锥状为主,碟状次之。溶蚀漏斗成带状分布,总体呈北北东向,主要分布在矿区北部及南部,西部及东部相对较少。据钻孔揭露,见洞率50%,平均线岩溶率为1.27%。溶洞可分为上下两层(表3-1):上层溶洞分布标高560m~630m,最大溶洞高度达7.19m,最小0.2m,一般为2m~4m,溶洞无水,半充填,充填物多为泥砂;下层溶洞分布标高100m~350m,最大溶洞高度达2.01m,最小0.5m。溶洞接触面水蚀痕迹明显(图3-2)。洞内含水,局部已被充填,充填物多为粘土、砂、和砾石。

含水层原始潜水面埋深为10m~60m,经多年开采疏干,矿区范围岩溶含水层潜水面大部分处于+330m标高以下。上层溶洞含水层基本已疏干,主要接受大气降水、尾矿库水的下渗补给,入渗量0.1L/s~1.0L/s,水化学类型以HCO3·SO4-Ca、HCO3-Ca型为主,pH值7.20~7.52,矿化度0.26g/L~0.69g/L。下层溶洞裂隙含水层富水强,水沿岩溶裂隙带涌出,静水压力超过0.9MPa,流量1.0L/s~3.0L/s,最大可达39.7L/s。水化学类型以HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg为主,局部受尾矿水下渗影响,呈HCO3·SO4-Ca型。pH值7.20~8.07,矿化度0.17g/L~0.26g/L。

该含水层为矿床充水的主要含水层,主要接受大气降水的入渗补给。

3.2地下水補径排条件

矿区位于区域水文地质单元的补给区,岩溶发育。一次明显地降水可使矿坑涌水量激增3倍,可见大气降水是区内地下水的主要补给来源。

总体上,矿区地下水主要向西南方向径流排泄,但受矿坑排水影响,区内地下水先主要向矿坑径流排泄,再通过落水洞向西南径流出矿区。降落漏斗影响范围内地下水先沿岩溶裂隙汇集至北西向岩溶带,再向深部径流,集中从+ 130m中段突水点涌出。

由于岩溶发育的不均一性,矿区周边地下水出现二元结构。浅层地下水通过短小径流在地形低洼处以泉的形式排泄;中、深层地下水则通过岩溶裂隙向北西向岩溶带、矿坑径流排泄。

3.3断裂带的导(阻)水性

矿区范围内主要分布一条北西向的断裂带,通过地面、井下联合调查,确定断裂总体走向320°,倾向西南,倾角75°。

断裂带南起黄竹园,向西北延伸经阳山窿、珠海窿至群峰村,总长3.5km。断裂带宽1m~3m,局部闭合。由浅至深呈现出张开—闭合—张开的规律。断裂性质为张性,泥砂充填,为容水、导水断裂。

断裂带在浅部表现为岩溶、溶洞发育,地下水活动强烈,地面塌陷成串状分布;深部则表现为地下水主要沿北西向裂隙带涌出,涌水量约占全坑涌水量的96%。断裂中心带水量、水压大,黄色,含泥砂,断裂影响带水量、水压较小,水清。

4.连通试验

4.1试验目的

本次工作共进行了三组连通试验,试验目的如下:

(1)第一组试验:验证区域地下水的流向及矿坑排水是否回灌;

(2)第二组试验:验证+420m中段水平钻与+130m突水点是否有水力联系;

(3)第二组试验:验证钻孔SK01揭露的溶洞与+130m突水点是否有水力联系;

4.2投放点的选取

(1)矿坑排水经沉淀池过滤,再进行处理后达到排放标准,绝大部分矿坑水都排放于矿区西南侧的落水洞中(编号:LSD03),因此选取此点为第一组试验的投放点;

(2)+420m中段水平钻揭露的岩溶带无论从位置、深度,还是水量、水压、水质、水温上,都与+130m中段突水点有着极大的相似性,因此选取此点为第二组试验的投放点;

(3)钻孔SK01位于北西向岩溶带的西南侧,井下突水点的北西面200m,其所揭露的溶洞正好位于物探解译的北西向低阻带上。溶洞富水,且有承压性,水头高出溶洞底部56m,推测其与井下突水点有水力联系,故选取此点为第三组试验的投放点。

4.3示踪剂及检测设备的选择

食盐是一种安全无毒、经济有效的示踪剂,考虑水质安全等环保因素,本次勘查所应用的三组连通试验均选取食盐作为示踪剂。

食盐的主要成分是NaCl,是一种强电解质,在水中极易溶解,地下水中增加了NaCl成分,其电阻率降低,而电导率增高。因此,选取可以现场测定且灵敏度和精度满足要求的HANNA HI98360防水型便携式作为试验的检测设备。

4.4试验过程及结果分析

在连通试验开始前,为了确保试验数据真实可靠,连续多次对拟接收点进行电导率背景值测定。

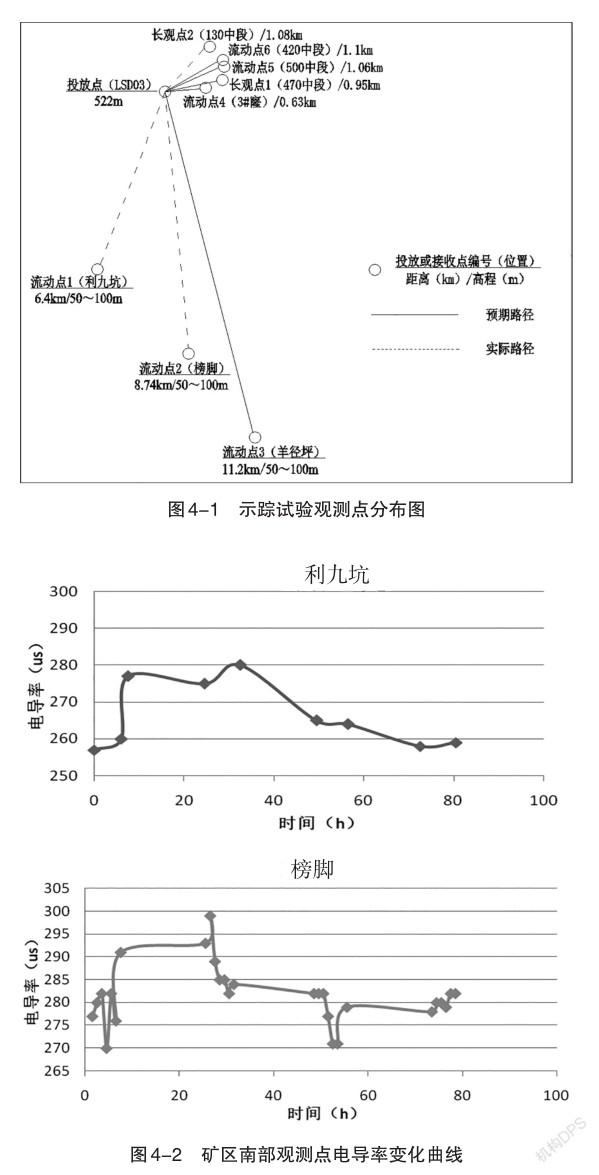

第一组试验:将1000kg食盐充分溶解于搅拌桶中,在落水洞上方瞬时投入溶解液,井下+130m、+470m中段各设置一个长期观测点,3#窿、+500m中段、+470m中段、+420m中段设4个流动观测点,矿区下游在利九坑、磅脚、羊径坪设置3个流动观测点,观测点布置见图4-1。长期观测点每h监测一次,流动观测点每天监测两次,累计监测时间81h。

各观测点中,利九坑岩溶泉电导率变化最为明显,异常持续时间也最久;磅脚山间水系中电导率也有轻微的变化(图4-2),可见矿坑排水主要向南径流。根据电导率曲线及流量计算回收量为162kg[1];利用水平距离及时间计算地下水平均流速853m/h[2]。

井下+130m中段在投盐后10.5~12.5h后电导率明显变化,而后迅速恢复常态,累计回收盐9.72kg;+470m中段在24.5h也观测到明显的电导率变化,而后迅速恢复常态(图4-3)。分析原因:受矿坑连续排水影响,盐水仅在某一特定时间段下渗进入井下,大部分随水流向矿区下游流动。根据垂距及时间计算,地下水垂向下平均流速37m/h。

综合分析,矿坑排水主要向南部径流出矿区,少量回渗。

第二组试验:将500kg食盐充分溶解于搅拌桶中,在+ 420m中段水平钻连续压入溶解液,在+130m中段突水点设置一个长期观测点,监测频率30min一次,有异常时加密至10min一次,试验持续监测时间75h。投盐2.5h后,+130m中段监测点即出现反应,4h出现峰值:501μs,异常维持时间约19.5h。次日6:30受降水影響,电导率持续下降,水变浑浊且含泥砂,直至第二日9:30才恢复到正常值:465μs(图4-4)。根据电导率曲线及流量计算回收量为92kg,投放点与接收点水平距离285m,垂向高差290m,计算地下水平均流速101.7m/h。

可见+420m中段水平钻与+130m中段突水点有水力联系,可以从+420m中段截取岩溶带东南方向来水。

第三组试验:将750kg食盐充分溶解于搅拌桶中,再输送溶解液至钻孔SK01揭露的溶洞中间,在+130m中段突水点设置长期观测点,监测频率30min一次,有异常时加密至10min一次,持续监测时间71.5h。投盐150min后,+130m中段监测点即出现反应,250min出现峰值:3460μs,后逐渐恢复到正常值:452μs(图4-5)。连通试验穿透曲线呈正态分布,左右对称,说明径流通道为单一的管道型[4]。钻孔与突水点水平距离200m,垂向高差205m,计算地下水平均流速68.7m/ h,再根据溶洞高2.01m,宽约1m,估算该点流量138.16m3/h。

证实钻孔SK01揭露的溶洞与+130m中段突水点水力联系密切,可以从SK01钻孔溶洞处截取岩溶带北西向来水。

5.结论

通过本次连通试验,得出以下几点结论:

(1)矿坑排水通过落水洞主要向南径流出矿区,少量回渗;

(2)+130m中段突水点来水主要来源于北西向岩溶断裂带;

(3)连通试验证实+420m中段水平钻、钻孔SK01内溶洞与+130中段突水点有明显的水力联系,可从这两点截取流向+ 130m中段的水,以减少排水造成的资源浪费及安全隐患。

参考文献:

[1]高学通,王云.矿坑涌水封堵治理过程中岩溶导水通道连通性研究[J].中国矿业, 2021,30(01):173-177.

[2]陈相彪.地下水示踪连通试验在水文地质勘察中的应用[J].水利科技与经济, 2014, 20(07):93-95.

[3]杨前,翟加文,张智旺.示踪连通试验在确定岩溶水径流通道中的应用[J].中州煤炭, 2013(07):74-76.

[4]梅正星.地下水连通试验资料的整理和分析[J].水利水电技术, 1988, 000(001):11-17.