纳雍县沙包镇地质灾害分布特征及孕灾因素分析

2021-12-20林德洪杨钊赵先伦

林德洪 杨钊 赵先伦

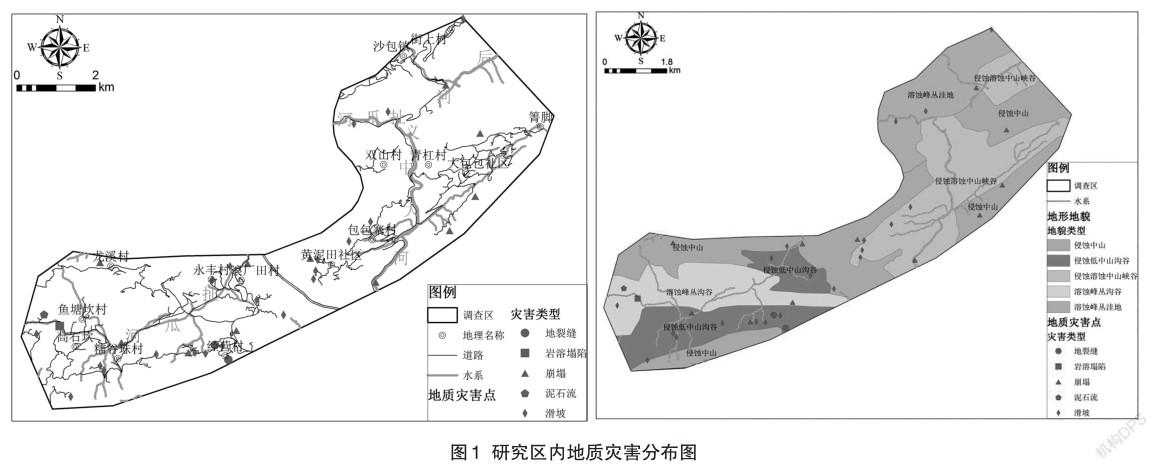

摘要:本文借助ArcGIS软件,基于人机交互解译数据并结合已有成果,对贵州省纳雍县沙包镇地区内的崩塌、滑坡、岩溶塌陷和泥石流等地质灾害的分布特征、发育规律及其孕灾因素进行分析研究。研究结果表明:研究区内发育的地质灾害共计35处,其中发育滑坡20处,崩塌11处,泥石流1处,地裂缝2处,岩溶塌陷1处,以滑坡和崩塌为主。主要分布在纳雍县义中大河、扯瓜河及支流两岸陡斜坡地带在人类工程活动强烈的公路附近,受地形地貌、地层岩性、断裂带性质和人类工程活动的影响,在空间上具有不均匀性。在地形地貌、地层岩性、断裂带性质以及人类工程活动等因素的影响下,地质灾害点集中发育在峡谷地貌、河流切割强烈的地区,以软质岩类和硬质岩夹软质岩类分布的地区为主。

关键词:纳雍县沙包镇;地质灾害;分布特征;发育规律;孕灾因素

1.引言

不利的地层岩性、地形地貌、地质构造组合为诱发地质灾害的基本条件,人类工程活动、突发降雨、地震活动等因素增加了地质灾害发生的可能性,是地质灾害发育的控制因素。

地质灾害的发生往往与很多孕育因素有关,一般而言在重力条件下发生的地质灾害大部分都是受地形地貌、地层岩性、岩体结构类型、斜坡类型和降水等因素的影响[1],绝大部分地质灾害发生在基覆界面和性质差异较大的成层岩质与基岩的接触面处[2],但不同类型地质灾害及不同该区域诱发地质灾害的机理均不一致,除了上述几个影响因素外,还需要考虑断裂带的性质、区域内的人类工程活动、与断裂带和水系的距离等因素的影响。在实际生活中诱发地质灾害的形成条件有很多,最主要的有地形地貌、岩性及岩体工程性质、区域地质构造和地震、气象水文、采矿活动、斜坡结构和植被覆盖以及其他人类工程活动等[3]。每一种条件对地质灾害孕育的机理和作用方式也不尽相同[4]。

断裂活动是地质灾害形成过程的重要条件,断裂活动影响地形地貌和岩体结构,断裂剧烈活动诱发地质灾害,断裂蠕滑作用影响斜坡应力场和稳定性,因此,断裂活动是地质灾害链的源头,为地质灾害提供物源[5]。

2.研究区概况

沙包镇位于纳雍县北部,地势总体为西高东低,南高北低,北西及西面地势起伏不大,大多数地区为浅切割中山地貌,山与山之间分布着大小不等的麻窝、坝子;南东部受义中大河与后河床深切割影响,地形切割深、坡度陡,主要为峡谷地貌,总体可归纳为构造侵蚀类、侵蚀溶蚀类和溶蚀类3种类型。构造上处于扬子准地台黔北台隆遵义断拱毕节北东向构造变形区,褶皱和断裂均较发育,褶皱主要有沙包向斜、包包寨背斜,断层主要包括纳雍断层带和包包寨断层等。地层岩性为阳新统茅口组(P2m)灰岩、峨眉山组(P2+ 3em)玄武岩、乐平统龙潭组(P3l)组泥岩及泥质砂岩、长兴组(P3c)灰岩、飞仙关组(T1f)粉砂质泥岩及泥质粉砂岩夹灰岩、中下统嘉陵江组(T1-2j)灰岩及泥质白云岩、中统关岭组(T2g1)泥质白云岩。研究区多年平均降水量为1194.8mm,一年中6月份降水量最多,平均降水量为226.7mm,2月份最少,平均降水量21.1mm;在5月~10月降水集中,占全年总降水量的82.07%,暴雨一般集中在5月~9月,大暴雨出现在6月~7月,月最大520.5mm。

3.研究区地质灾害类型及分布特征

据地质调查资料和现场调查,研究区内发育的地质灾害点共计35处(表1),以地质灾害种类来划分主要包括滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝和岩溶塌陷等5种类型,主要以滑坡和崩塌为主,共占地质灾害总数的88.54%,其中共发育滑坡20处,崩塌11处,泥石流1处,地裂缝2处,岩溶塌陷1处。调查区域内地质灾害按规模大小划分可以划分为3类,分别是大型、中型和小型,其中小型占比最多,为27处,中型次之,为7处,大型1处。按发育类型划分为岩质和土质,土质和岩质分别为23处和12处,区域内地质灾害的发育类型主要以土质为主。在研究区内土质灾害体物质以残坡积粉质粘土夹碎块石为主,其他成因土类少见;岩质灾害体物质多为砂岩和灰岩;物质成分与基岩岩性有关。地质灾害的诱发因素主要为人为因素和自然因素,自然因素主要为降雨、地震等;人为因素主要为工程诱发等。研究区35处地质灾害点中11处为人为因素引发,主要为采煤、采石等采矿活动和工程建设切坡、坡后加载等工程活动影响;24处为自然因素引发的地质灾害,主要为特殊的地質环境条件和降雨所致。

研究区地质灾害平面上受地形地貌、岩土工程性质及域人类工程活动的明显影响(见图1)。从整个研究区的地质灾害分布来看,地质灾害主要集中分布在纳雍县义中大河、扯瓜河及支流两岸陡斜坡地带在人类工程活动强烈的公路附近,其中分布在扯瓜河周边的较多。从地貌上看区内地质灾害主要集中分布在侵蚀低中山沟谷地貌区域,其中滑坡和地裂缝主要分布在侵蚀低中山沟谷区域,而崩塌主要分布侵蚀中山区域,泥石流和地面塌陷主要分布在溶蚀峰丛沟谷区域。

4.研究区地质灾害孕灾因素分析

4.1地形地貌

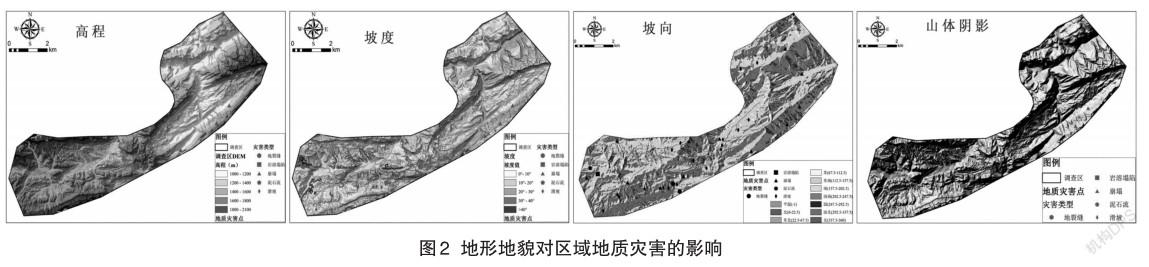

地形是地质灾害发生的先决条件。无论是滑坡还是崩塌,地貌上都要有一个临空面,而不稳定体则向着临空面的方向运动,坡度越陡则越容易引发滑坡、崩塌。研究坡度与地质灾害分布的关系,将研究区坡度进行分类(见图2-坡度)。在研究区内诱发地质灾害的发育坡度主要集中在10°~40°之间,约占71.43%,不同类型地质灾害的易发坡度范围不尽相同,坡度大于30°的区域崩塌分布较多,占到81.82%,而对于滑坡在坡度为0~30°区域分布最多,占到一半以上。整体而言,坡度低于10°和超过40°的区域灾害数量较少,这可能是因为坡度过高,不容易堆积物质,而坡度过低则缺乏滑动的动力。

为了研究坡向与地质灾害分布的关系,将研究区坡向进行了分类(见图2-坡向)。研究区内的地质灾害主要集中在北东、北西和东南方向,占到一半以上。其中崩塌主要集中分布在北西方向,滑坡主要分布在北东、北西和东南方向。

斜坡结构对地质灾害的影响也较大,工作区地质灾害所在斜坡结构类型主要有顺向斜坡、斜向斜坡、横向斜坡、逆向斜坡、逆向斜向坡等五类。在35处地质灾害发育的地区顺向斜坡分布5处,占灾害总数的14.29%;斜向斜坡分布3處,占灾害总数的8.57%;横向斜坡分布8处,占灾害总数的22.86%;逆向斜坡分布12处,占灾害总数的34.29%;逆向斜向坡分布7处,占灾害总数的20.0%。可见地质灾害主要分布于逆向斜坡中,次为横向斜坡(见图2-山体阴影)。

4.2地层岩性和断裂带性质

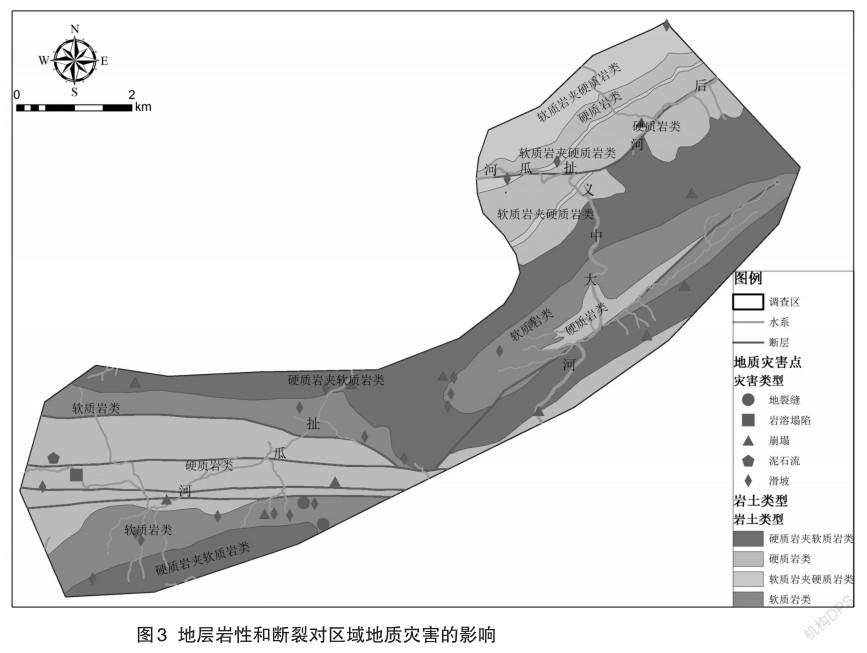

地层岩性为地质灾害的发生提供了物质条件。研究区出露地层主要为二叠系和三叠系,岩性主要为玄武岩、灰岩、泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹灰岩、泥质白云岩、角砾岩、变质砂岩和板岩。根据岩体情况划分为硬质岩类、硬质岩夹软质岩类、软质岩夹硬质岩类和软质岩类4种类型,区内主要以硬质岩类、硬质岩夹软质岩类和软质岩类为主(见图3)。统计各类岩性分组中灾害点的个数,可以得出灾害发育与工程地质岩性硬度之间有比较密切的关系。总的来说,在软质岩类和硬质岩夹软质岩类中发育的地质灾害较多,占总数的74.29%,其中滑坡主要在于在软质岩区域,崩塌主要发育在硬质岩夹软质岩类区域。在区域内共存在5条断层,在调查中发现距断裂带1000m内发育的灾害点共有30处,占总数的85.71%。

4.3人类工程活动

人类活动日益强烈,对环境的干扰不断加强,如建设房屋、修路工程、采矿、砍伐森林等,不仅改变了原始地形地貌,还会增加地质灾害诱发率,其中尤以采矿活动最为突出。根据图4,工作区内目前存在7处矿山,6处煤矿和1处砂石矿,有1处正在开采,该煤矿开采引发的地质灾害共4处,分别有1处滑坡、1处崩塌和2处地裂缝,采矿活动对区域稳定性产生影响采用井工开采的矿山。产生的采空区改变了区域的天然地应力场,矿井的集中疏干排水对矿山影响范围内的地下水天然流场产生较大影响,这也增加了地质灾害发生的概率。同时在调查中发现区域内地质灾害大部分都分布在公路的两侧周围,距公路0~50m范围内分布地质灾害 29处,距公路50m~100m范围分布地质灾害4处,距公路>100m范围分布地质灾害2处。因此研究区内人类活动是孕育地质灾害发生的重要因素之一。

综上所述,地质构造、地层岩性、地形地貌以及人类活动因素都对地质灾害的发育有着重要的控制作用。区域内断裂分布较多,活动强烈,地层岩性复杂,山高谷深,水系发育以及人类工程活动日益增多,促进了崩塌和滑坡地质灾害的发生。在这一系列因素的影响下,地质灾害的分布具有一定的规律性,即地貌上主要发生在峡谷地貌、河流切割强烈的地区,以软质岩类和硬质岩夹软质岩类分布的地区为主,断裂带分布、构造活动强烈的地区以及人类工程活动强烈的地区。

5.结论

本文借助ArcGIS软件,基于人机交互解译数据并结合已有成果,分析了该区域内地质灾害的分布特征,并进一步探讨了研究区范围内地质灾害分布规律的孕灾条件。同时,通过分析各地质灾害分布情况与各影响因素的关系得出如下结论:

(1)沙包镇重点区域共发育的地质灾害共计35处,以地质灾害种类来划分主要包括滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝和岩溶塌陷5种类型,其中共发育滑坡20处,崩塌11处,泥石流1处,地裂缝2处,岩溶塌陷1处,主要以滑坡和崩塌为主,占地质灾害总数的88.54%。

(2)该区域地质灾害的分布有着明显的区域性和地形特征,在空间展布上具有不均匀性,东北部分布稀疏,大部分集中分布在区域主流两岸。总体上,地质灾害主要集中分布在纳雍县义中大河、扯瓜河及支流两岸陡斜坡地带及在人类工程活动强烈的公路附近,其中分布在扯瓜河周边的较多。这种分布特征与区域内地形地貌、构造背景和人类工程活动密切相关。

(3)分析地质灾害分布与地形地貌、地层岩性、断裂带性质以和人类工程活动的关系。地质灾害在坡度10°~40°、逆向斜坡的区域内集中发育;发育优势方向为北东、北西和东南方向。另外,地质灾害多发育在软质岩类和硬质岩夹软质岩类岩性中,同时区域内的采矿活动直接诱发地质灾害的发生。大部分地质灾害随着与断裂、河流和公路的距离的增大,地质灾害数量减少。

参考文献:

[1]黄玉华,武文英,冯卫,等;秦岭山区南秦河流域崩滑地质灾害发育特征及主控因素[J].地质通报, 2015, 34(11): 2116-2122.

[2]陈晓利,李传友,王明明,等;断裂带两侧地震诱发滑坡空间分布差异性的主要影响因素研究—以北川地区的地震滑坡分布为例[J].地球物理学报, 2011, 54(3): 737-746.

[3]徐煜,赵其华,王旭,等;松坪沟地质灾害发育分布及主控因素研究[J].水利与建筑工程学报, 2020, 18(01): 22-27.

[4]王朝阳.坡向与斜坡稳定性的关系研究[D].昆明理工大学, 2008.

[5]胡丽,李军,林德洪,等;贵州省赤水市高位隐蔽性地质灾害隐患发育特征研究及防治对策建议[J].西部资源, 2020(05): 74-76.