遗产廊道的深刻鉴别与再发现

——日本线性历史景观研究中的历史地理学先发探查与解析

2021-12-20钟翀

钟翀

景观考古为大遗址保护的实践提供了更广阔的视野乃至具体方案支持,而在与之紧密关联的历史景观复原研究之中,历史地理学解析构成其前期探查工作的重要一环。虽然在学界一般的认知和印象里,通常似乎只有遗址考古的实证材料可以为历史地理学的图面研究提供单向的支持,不过实际的研究中,凭借历史地理学的前端分析,往往可以证获一些关键的指向性结论,这样的指导意见将回馈于历史景观的重建,从而有利于准确理解当时人与环境交融的场域与情境,并很有可能使得许多针对特定“地方”或“建筑”的景观考古学研究[1]与历史地理学的研究形成一种交互阐发、相得益彰的学际互动新态势[2]。

因此,对于历史景观、特别是具体到人工遗址的先发探查而言,先行开展图面上的历史地理学鉴别与研判是十分必要的。在进行正式发掘或历史景观的重建研究之前,首先运用史地学的图面分析,并辅以实地勘察,通过深入的形态比对、类型化与发生学检讨,查证不同时间断面的历史组构;进而追溯其中特定构型或空间单元的形制、深层演变机制与历程,如此方可实现所谓的历史地理学的“深刻鉴别”[3]。下文介绍的日本史地学界关于古驿道、主街等遗产廊道的研究实践表明:这样的方法作为景观考古的前期探查工作来说是一种颇具效率的研究手段。

历史上由人工营造的文化遗存形成了当今世上诸多辉煌的线状的廊道式遗产,这类遗产的代表之一就是古代的道路,著名的如西班牙具有悠久历史的圣地亚哥-德孔波斯特拉(Santiago de Compostela)的朝圣之路,如今已是欧洲最著名的历史文化旅游线路,1993年被列入世界文化遗产名录;又如通往古印加帝国马丘比丘的“印加古道”,是印加帝国在15世纪前后沿安第斯山脉修建的山路,也以其独特的历史人文与奇绝幽险的景观而成为世界最佳探险旅路之一;而像罗马的古道与高架水路,中国古代的剑阁古道、崤函古道、南粤古驿道,乃至丝绸之路、茶马古道、“浙东唐诗之路”,甚至一些近代的铁道与公路、运河、传统城镇中的商业主街(main street)等,这些具有丰富历史文化内涵的线状或带状人工营造物(有的甚至沿用至今),其中不少已列入世界文化遗产名录,都是非常值得当今研究者关注与保护的遗产廊道[4]。

遗产廊道具有形态狭长、与两侧景观基质显著不同、却又与其周边地形及人文环境密切相关等空间特性,同时还具有其残存状况与地方社会文化、政权史的关联度较高等历史文化性格。因此,在研究实践中,对于此类线性历史景观的识别与认知,往往需要借助历史地理学方法,尤其是充分利用近代实测地图来加以探查与解析。

近现代的实测地图客观记录了测绘之际的地表状况、建筑遗存、行政空间乃至历史地名(这些可纳入广义“景观”范畴),而由当时地图测绘者描绘的景观,往往也或多或少地留存着此前一些历史景观的痕迹。一般来说,越是年代久远的历史景观,在现代地图上残存越少,不过,只要细加观察就可发现,即便许多早期的景观残痕,也会以各种形式留存在近现代的实测地图之上。那么,具体如何开展此类查证和分析呢?在这方面,日本学者的相关研究给了我们很多有益的启发。

1 古代日本“七道”系统的再发现

近年来,赴日旅游的中国人越来越多,其中像此前申遗成功的“熊野古道”,还有诸如“奥之细道”等曲折幽深、古意盎然的日本“古道”,都成了众多背包客的追逐打卡之地。这些古道的开辟往往源于自古以来的民间交通,因此具有悠久的历史,其人文景观缤纷而又深沉,且由于地处偏僻幸得残存,时至今日,又成为十分贴合现代的沉浸式、体验式旅游理念的热门路线。

事实上,在7世纪中叶的日本奈良时代(710—794年),大约相当于中国的初唐之际,日本出现了一个以所谓的“五畿七道”道路系统联络大和国全境的广域行政区划,这一区划是以国都奈良为中心,其中的“五畿”是指拱卫国都的大和、山城、河内、和泉、摄津5个近畿藩国,“七道”则指以东海道、东山道、南海道、山阳道、北陆道、山阴道、西海道这7条干线国道串联起各藩国的区域。该系统中的东海道等7条干线道路,是当时政府模仿隋唐驿传体系而规划建设的驿道网络,具有联络都城、畿内与各地藩国的重大功能。成书于10世纪中叶的律令集—《延喜式》卷二八《兵部省 诸国驿传马》中就有当时政府对这些官道系统维护、运营的明确记载。不过,虽然这一古驿道网络对日本历史产生了重大影响,比如“七道”在8—9世纪成为古代日本的行政区分指称,又如世界最早运营的高速铁道,其线路就被命名为“东海道新干线”。遗憾的是,这些古代日本官方所筑造、经营的干线道路,因年代久远历经变迁而逐渐湮灭,时至近代则已荡然无存,以致很难寻觅其踪迹了。

近代以来,许多日本学者都曾尝试寻找并研究复原这一日本古代最重要的遗产廊道,如著名的历史地理学者藤冈谦二郎就曾做过许多的分析与推断,他尝试利用江户时代(1603—1868年)以来被称为“五海道”的国道系统,辅以道路沿线小地名、古地名的参合比对,但即便如此也一直未能将当时的具体路线精确复原出来。而且,在他的复原方案里,假设的前提是奈良时代的“七道”必须跟前近代以来江户时代的“五海道”是大致重合的。不过,持续近300年的江户时代,虽说是日本近代化飞跃的根源所系,许多近代日本的社会文化内涵也都发轫于这个时代,可是即便如此,当时所谓的“五海道”仍然只是路幅仅4 m左右、狭窄曲折的蜿蜒小道,因此藤冈等学者都认为比江户时代早了约8个世纪的奈良时代的道路应是更为迂回屈曲、更接近于那种“人走多了自然就走出来”状态的自然发生型小径[5]。

藤冈谦二郎的结论比较符合一般意义上回溯推演的逻辑,不过直至20世纪60年代,由于缺乏实证材料,探查与复原这些筑造于上古、既已消逝的奈良时代交通网络与路线的研究不仅在当时日本的历史地理学界,即便在建筑史学、考古学和历史学等研究界也都是一个难题。但就在此时,京都大学的足利健亮、岸俊男两位教授,分别从历史地理学、历史学的研究角度出发,几乎同时提出了一个石破天惊的全新观点—奈良时代的道路系统,可类比于古罗马帝国的官道,是经过规划的直线型道路系统!他们两位这一令人意外的观点,是基于一番周密的图上解读与史料分析得到的,概括而言,在日本全面引进隋唐制度的奈良时代,筑路管理跟律令、乡村等制度一样富于雄心—因此,“七道”不应该是自然发生型的羊肠小径①[6]。足利、岸氏的上述观点,在当时日本的历史地理、建筑史等相关学界引起了不小的轰动,也曾受到广泛质疑,但最终被诸多考古发现与史地研究所实证。岸俊男所采用的是众所周知的传统史学考证法,而足利等历史地理学者则主要采用了实地勘察、地名学分析与近代地图的图上解析等方法,其结论与岸俊男不仅殊途同归,而且复原方案更为细致、准确,下面试举一例。

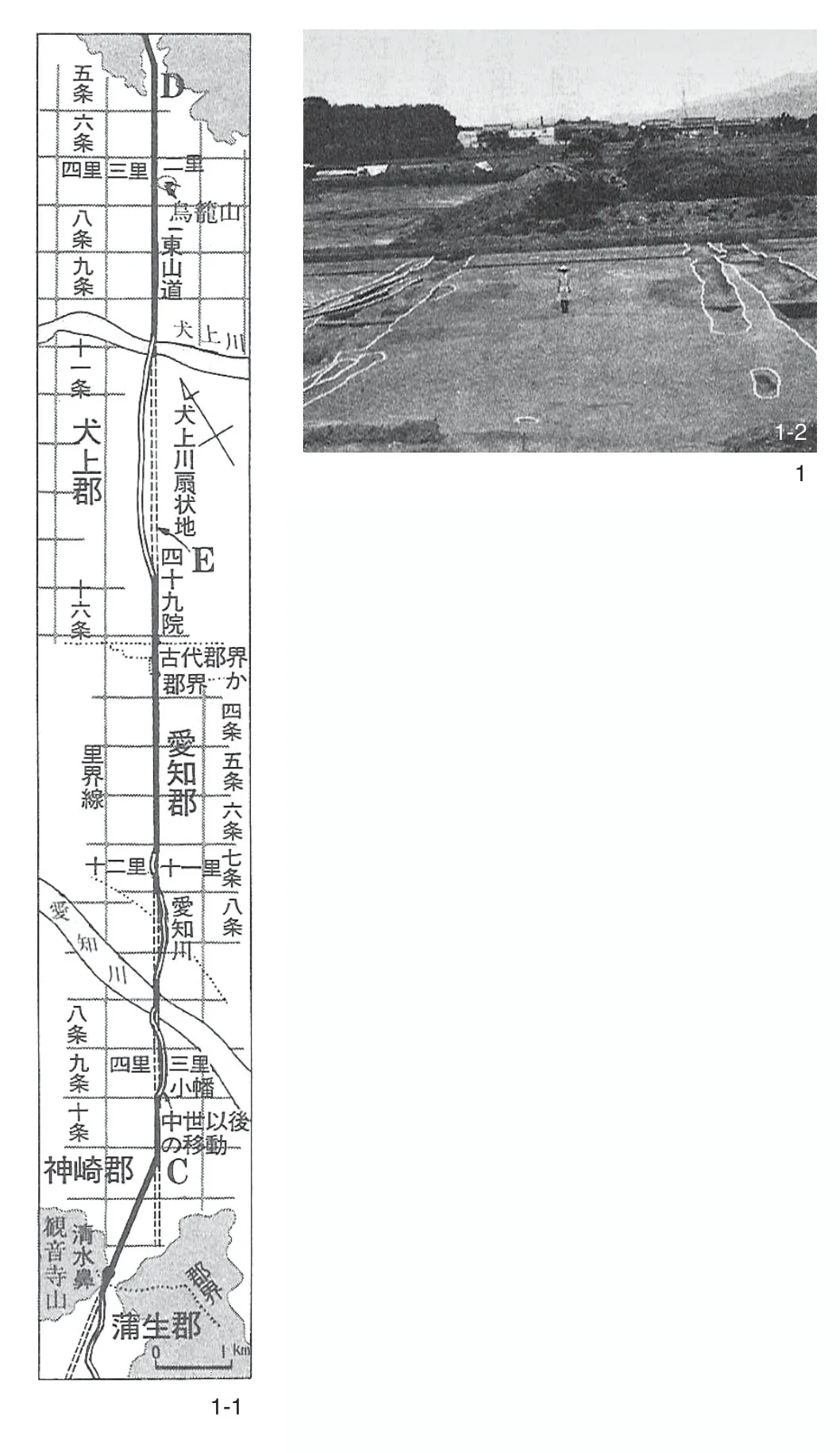

就在岸氏提出“七道”新解的同一年(1970年),足利健亮成功找到并复原出了大阪平原南部和泉地方以及滋贺县湖东平原的古代南海道、东山道的局部路段,这里以滋贺湖东的古东山道清水—乌笼段复原研究为例简要说明(图1)。

1 滋贺县湖东地区古东山道(今中山道)遗存图(1-1)及发掘现场(1-2)Remains (1-1) and excavation site(1-2) of Higashiyama Ancient Road(now Nakayama Road) in Kotō Region, Shiga Prefecture, Japan

按《延喜式》等史籍记载,古代日本的官道原则上以30里(约16 km)的间隔设置“驿家”(即驿站),养置驿马,并供管理“驿家”的“驿子”居住。至10世纪中叶,日本全国共设402处“驿家”,其中在今滋贺湖东有“清水”“乌笼”两驿的记载,这两个地名在今湖东可通过实地比较确定为“清水鼻”“乌笼山”两处,其间隔大约15 km,也与规定一致。另外,前近代以来该区域的干线道路——中山道,在近代地图中可以检得,即图1-1中以粗线表示者,正在“清水鼻”“乌笼山”之间通过,其走向等与古东山道大致相合,因此考虑为古东山道之“继承者”,此点亦为该处局部路段的考古试掘所证实。值得留意的是,这一段的今中山道虽然仍以直线线型为主,但在经过爱知川的前后路段以及犬上川渡河前路段,却出现了不小的曲折变化(图1-1双实线路段)。足利通过详细的史地考察与考古试掘证实,这一段的古东山道原为一条笔直的路线(即图1-1黑粗线与双虚线联结所示之道路),出现曲折的原因,前者是由于后世的道路受到爱知川两端“宿场町”(即古道上旅店较为集中的聚落)的影响所致,后者则因古东山道弛废之后受犬上川冲积扇地形以及“四十九院宿场町”的影响而发生改变。足利的这一发现,印证了日本古代的官道是直线型宽阔大路,后来的新道却变得狭窄曲折,随着类似案例的不断增多,最终足利获得了人工道路营造的历史也并非是朝着固定方向线性发展(即通常人们所想象的随着时代的进步,道路建设必然由狭窄到宽阔、由曲折到顺直)这一有关古代日本官道的颠覆性认识[7]。

2 关于“七道”遗存的近代实测地图查证

在足利健亮以及后来金坂清则等有关古代“七道”形制的研究里,其最关键之处是运用旧版的大比例尺近代实测地形图,通过提取图中记录的古道残痕,并辅以地名分析与考古遗物校验,令人信服地确证了古代日本的直线型规划道路。在此试举三例加以说明。

在古代,由奈良出发向东的东山道串联起了近江、美浓、上野、下野、飞騨、信浓等古代东部诸国。下面用明治时代的地形图来观察上野国国府附近的道路地形状况(图2,日本明治初实测,该地区现存最早的近代地形图)。首先,图中ab和cd两线段同时也是明治时代的行政界线,虽然在图中它们是不相连的断续线段,不过我们仍然可以根据这些断续线大致还原获得一条直线。这个区域在地形上属于火山山麓面,普遍不适宜开展水稻栽培,只能种植一些养蚕所用的桑树。但是,就在ab、cd两线所经之地,却有许多小块水稻田的存在,这些水田地块不仅宽幅接近,而且都有开挖地表出露的火山岩表层来作为田块的土地开发利用上的特征,因此断定,这些通过对山麓面火山岩的清理而开掘形成的条状水田所经之地带,应该就是古东山道之精确路线所在[8]。尽管筑成于日本古代的道路被后世所废弃了,可是作为一条刻画地表的、非常重要的线状人工遗构,即便是道路已经消亡很久,但它既经开拓平整,则对于当地的农耕作业来说,仍是具有多种实际用途的最佳选择。关于这样的推断,只要再联系等高线做一分析即可得以确证,事实上,这一带的自然地貌原是一缓倾的山麓斜面,而以a到d四点联结起来设计筑造的道路,在该山麓斜面上正是高差最小且长度最短的路线,所以对于交通规划来说也最为合理,而后来在此处的考古试掘,也印证了上述的推定。

2 野后驿家至上野国府间发现的东山道遗迹Remains of Higashiyama Road found between Nogo courier station and Ueno state government seat

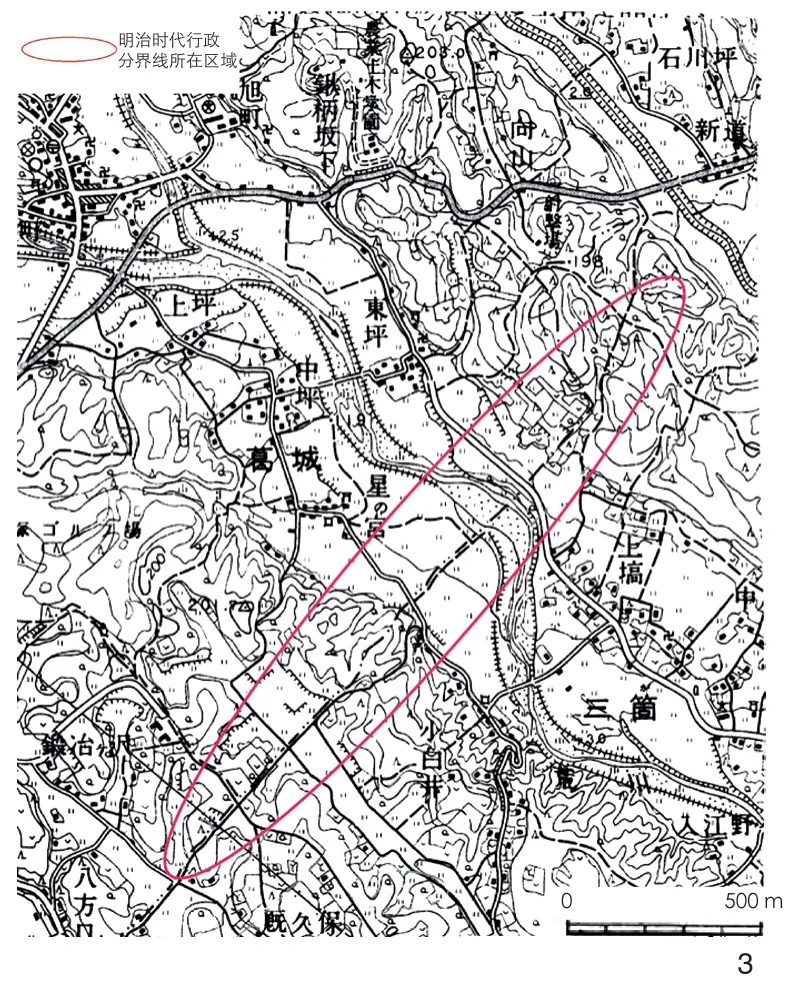

由于日本的乡村景观在近代化之后都已发生重大变化,在多数情况下,仅仅利用近现代地形图是不能简单还原古代道路的。不过,结合历史地名分析、建筑考古等多种手段,在纷繁复杂的历史景观的变化之中,仍能成功识别并认定许多古道的痕迹。图3也是一幅该地最早的实测地形图,此处为关东平原边缘,地形上属于一处高低起伏的丘陵。图上椭圆内的点划线为地图绘制的明治时代当地的行政分划线,此前的研究已经判明日本的古代官道往往为后来的行政界线所继承,因此初步推断此处也是古代东山道精确的所在位置。该处现遗留有“厩久保”这样的一个历史小地名,显示此地当为古代以来驿传马匹停驻之所,事实上此处早年就曾出土过大量烧熟的古代马料。而就在上述结论公布不久,因道路建设而在该地开展了抢救性的考古发掘,这次发掘的出土材料也很好地印证了此处为古东山道驿站这一推定[9]。

3 实测地形图所见旧上野国厩久保附近的东山道遗迹Remains of Higashiyama Road near Umayakubo in the old Ueno State seen in the measured topographic map

20世纪80年代以后,随着越来越多考古发掘的印证,古代官道体系为宽幅10余米且伴有宽1 m以上侧沟的直线型道路的观点成为定论,例如在著名的弥生时代(公元前300—公元250年)的吉野里遗址周边,也发现了宽幅达9~17 m的奈良时代“西海道”遗迹,该大道以近乎直线的形式横切穿过河岸阶地,可以确认的残长竟达1 km(图4)[8]。

4 吉野里遗址发现的古西海道遗迹Remains of the ancient Nishikaidō found at the Yoshinogari site

3 日本史地学对于遗产廊道的先发探查及其启示

上述现代日本历史地理学界有关古驿道这一线性遗产廊道的先发探查成果,无论是在研究的理念上,还是在具体的分析工具上,都给了我们诸多的启发。

从研究理念上看,在利用大比例尺近代地图进行“七道”的复原研究之中,可以看到足利健亮等都不自觉地运用了英国著名城市历史形态学家康泽恩所提出的“形态框架”“固结线”“形态基因”等概念。具体而言,根据西方学者的研究实践,在历史景观中,许多早期的功能性地块(如道路、城墙等),其平面特征与地形轮廓将对后来该地的空间形态发挥持久的、强有力的影响,使之与原有的形态大体保持一致(即康泽恩所谓的“形态框架”)。例如,早期的自然山丘、河道多为后续的城墙、护城河所利用和继承,而墙、濠这类具有强烈线性特征的人工遗存在拆除之后也大多形成沿着原先线状地块的环城街道(即康泽恩所谓的“固结线”)[10]。类似的研究思路与分析手法,在上述日本学者的古驿道探查中得以贯彻。

在日本,上古的早期王国一旦绝废,经奈良、平安时代(794—1192年)后大多演变成藩国或地方诸侯,因此,许多地方的交通系统仍然会在相当长的时间内维系着多种功能。而早期的线性路网系统经奈良时代的规划与整修,其干线国道的宽幅竟然可以达到12 m之巨,此类道路即使后来被废弃了,从开发的经济成本角度来考虑,便于当地民众利用这些既经平整的路基来开拓田地,不过,尽管其用途已改作了农地,但我们往往还可从这些田块组合的微观肌理与线状分布等形态特征中提取到古道的残痕。

图5也是日本学者利用航片判读大遗址区之中古城道路的经典案例,即奈良西郊农田之中的平城京遗址,是710—784年间规模约24 km2、按1∶4比例模仿唐长安城所建日本国都。历经12个世纪的沧桑,其古城中心区域在1974年正式发掘之前已是一片乡村与水田景观,似乎完全无法想象古代平城京的形状了。不过,通过航片并结合考古试掘,可见该大遗址区之中的现代地表肌理与平城京古城的密切关联—这些呈带状排布、宽距相当的田块,甚至可以完整地实现古平城京中由朱雀大道等重要道路组成的路网“拼图”。

5 古平城京遗址的航片解读图(5-1)和复原路网图(5-2)[11]Interpretation of the aerial photos of the ruins of Koheijōkyō(5-1) and the restored road network (5-2)[11]

此种查证的思路正是“形态框架分析”的核心理念之所在,就中国的同类遗存而言,充分利用某些精度较高、测绘时代较早的大比例尺地图,配合实地勘察,细致分析不同特质的地块和形态区域等组分,就有可能推演并还原某些较为清晰的线状遗存,如古驿道、围郭等,进而追溯此类历史性构造的具体演变过程。笔者就曾运用此种思路,在江南城市中的子城[12]、无锡古城郭的空间构型与长期演变[13]等分析中加以尝试,并在遗产廊道的判别上取得了较好的效果。

而在上述日本学者的具体研究之中,近代实测地图的利用与地图化的分析工具常常起到了关键的作用。对于多数历史景观的前期探查而言,前工业时代的传统营建在形态上往往呈现出既有继承性的因袭更兼个性化创作的特点,这类非标准化但颇具“仿真性拓扑”的传统营建,是简单利用所谓“大数据分析”难以处理的,而更加地需要着眼于其有机的形态构件,借由图文史料、特别是利用古地图与近代地图对遗构形态的仿真性表达加以地图化、类型化分析,方可达到目的。在此还可再举一例。

在城镇的遗产廊道研究之中,有一项基础作业就是对城镇商业主轴——即我们称之为“主街”的关键空间要素进行判定与鉴别。大阪城的近代街道网络在平面格局上的特点就是以东西向大街为主干,辅以众多近乎90°交叉的南北向支巷的棋盘格式布局,所以,一般按常识都会以为市中心的某条东西向大街应该就是近代大阪城中地价最高的主街。不过,京都大学的金坂清则教授通过对一本记载1878年大阪地价的资料书——《明治十一年九月四大区地位等级表》的解读,发现了一个意外的结论。该书将当时大阪的地价细分为1 000多个等级,其记载极为详尽,而对这样的历史地价记录,如果不进行细致的地图化处理,就难以发现隐藏在这一大堆枯燥数据背后的有关这座城市商业格局的时空逻辑与奥秘。为此,金坂氏将此书记录的所有临街地块的地价数据,在年代接近的1∶5 000大比例尺大阪城市地图上一一标出,最终绘出了1878年的大阪地价分布图,从中发现了大阪城市格局中一个令人惊异的现象。该地价分布图揭示,近代大阪城的商业主轴落在了一条并不甚起眼的南北向狭窄街巷——即今日的“心斋桥筋”所在之处。考虑到在大阪的近代城市规划中,东西向街道系统形成于明治初期,所以可以进一步断定“心斋桥筋”这一商业主街的形成可以追溯到大阪的近代路网规划建设之前。进一步的分析显示,实际上这条狭窄的小街自江户时代或更早时期以来既已发育生长为古大阪城的主街(即使时至今日,该处亦属大阪最高地价的地段),该研究证获了“大阪城市的传统线性商业主轴—主街,并未因近代化进程而被割裂或打断”这一富于启迪的结论[14]。对于此种十分机械但却极其细致的高分辨历史记录,地图化处理显示出一般的“大数据处理”难以企及的强劲势能,可以说成为揭示该案例在空间拓扑上的仿真性特征之关键分析工具。

4 余论

有关日本古驿道以及古代大阪的主街等遗产廊道的历史地理学解析,其结论可以说都出乎了当时学界的普遍认知,但其缜密的图面查证以及由此获得的推论却又在情理之中,更得到了后续现场考古的印证。究其原因,还是在于从景观考古学角度考察大遗址类历史人文遗产的留存状况,不仅要看这些遗产本身随时代推移的自然陈化速率与变质程度,更要留意这些文化遗产由于受到各地自然环境的演进模式、社会文明的更新迭代等多重因素的复合影响而大相径庭,尤其应避免因短期快速变化所造成的错觉而受到线性发展史观的干扰。

古罗马时代道路系统的复原与保护已成为世界景观考古学研究的典范,针对消逝的日本古官道的揭露,实际上也从罗马时代道路系统的查证中得到了启发。因此,期待在我国的景观考古学与大遗址保护研究之中,汲取海外学界的研究理念与手法,活用历史地理学的先发查证手段,为解决相关研究中的若干难点问题带来不同以往的更多方法与思路。

注释(Notes):

① 岸俊男检得《日本书纪》“壬申之乱”条(该事件发生在672年)提及的大和一带有上、中、下三道,当时以4里(1里约530 m)的距离间隔并行修筑,并考证今世在大阪平原南部并行的长尾街道和竹内街道,可比定为“壬申之乱”时期的大津道和丹比道,根据文献考据与实物印证,推知当时的干线官道是经人为规划的直线型大道。参见参考文献[6]第6章“古道の历史”。

图片来源(Sources of the Figures):

图1、4引自参考文献[7];图2、3来源于京都大学藏明治时代测绘日本1∶20000标准地形图;图5引自参考文献[11],图中红线由京都大学小方登教授勾绘。