风险性管理干预在宫颈癌患者术后血栓预防中的应用效果

2021-12-20兰景霞兰景岳齐社淑

兰景霞,兰景岳,齐社淑

1濮阳市中医医院妇科,河南 濮阳 457001

濮阳市第三人民医院2泌尿外科,3全科医学,河南 濮阳 457000

宫颈癌是妇科发病率最高的恶性肿瘤之一,发病原因与性行为过早、性伴侣过多、不良生理卫生、激素水平异常及人工流产过多等原因有关,以白带异常、接触性出血、下腹疼痛、腰骶部下坠感等临床表现为主。随着生活观念及行为改变,以及人乳头瘤病毒感染率的升高,宫颈癌的患病率越来越年轻化。手术是临床治疗宫颈癌的常用手段,相关研究表明,宫颈癌患者术后血栓的发生率较高,若无法及时处理,可诱发肺栓塞,严重威胁患者的生命安全。传统血栓干预方式由于预见性不足,且干预手段单一,致使效果并不理想。相关研究表明,应用风险性管理干预,可明显提升术后并发症的预防效果。因此,本研究就风险性管理干预在宫颈癌患者术后血栓预防中的效果进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年5月至2020年5月在濮阳市中医医院接受手术治疗的宫颈癌患者。纳入标准:①经病理活检确诊为宫颈癌;②未合并其他严重妇科疾病;③术前无凝血功能障碍;④既往无血栓相关病史;⑤临床资料完整。排除标准:①合并其他恶性肿瘤、器官衰竭等疾病;②合并精神疾病等依从性差;③生存期<6个月。依据纳入和排除标准,本研究共纳入72例宫颈癌患者,依据干预方式的不同分为对照组(n

=35)和研究组(n

=37),对照组患者给予常规护理干预,研究组患者在此基础上给予风险性管理干预。对照组患者年龄38~78岁,平均(59.23±13.21)岁;临床分期:ⅠA期15例,ⅠB期5例,ⅡA期11例,ⅡB期3例,ⅢA期1例;病理类型:浸润性鳞状细胞癌27例,腺癌8例;住院时间为(13.42±3.22)天。研究组患者年龄37~78岁,平均(57.19±14.52)岁;临床分期:ⅠA期16例,ⅠB期4例,ⅡA期12例,ⅡB期4例,ⅢA期1例;病理类型:浸润性鳞状细胞癌29例,腺癌8例;住院时间为(10.64±2.41)天。两组患者年龄、临床分期、病理类型比较,差异均无统计学意义(P

>0.05),具有可比性。但研究组患者的住院时间明显短于对照组,差异有统计学意义(t

=4.162,P

<0.01)。1.2 干预方法

对照组予以常规护理干预,包括基础干预、病情监测、加强下肢保暖、保证室内温度适宜等。研究组在对照组常规干预的基础上给予风险性管理干预,具体包括以下四个方面:①建立风险管理干预小组,由护士长担任管理员,护士为干预小组成员,干预管理人员总结日常工作,列出日常干预中与血栓形成相关的风险事件,据此制订针对性的管理措施。②开设风险管理干预培训班,每周培训两节课,要求医院内无工作任务在身的干预人员必须参加,对未能准时课程参加的干预人员发送课程相关PPT,要求其自学并提交测试问卷培训内容。培训内容包括血栓发生的风险因素、预防及管理方法及血栓发生后应对措施等,以提高干预人员的血栓预防能力。对总结出的各项干预风险因素给予针对性的干预措施,且必须在规定时间内完成,保证风险性管理干预的到位性和落实力度。③以血栓风险评估结果为依据,针对性干预不同的危险程度,向患者及家属讲解血栓形成的风险,并告知血栓形成的原因、预防措施等,一旦发生血栓,立即告知医师并及时开展治疗,使患者尽早康复;由于多数患者会进行灌肠,因此需加强对患者机体液体的供给,并结合具体情况进行剂量和速度调整,预防血栓的发生。④及时总结不足,每月举行1次总结大会,对出现的血栓情况进行汇总,分析血栓发生的原因、采取的解决措施是否合理有效等,举一反三,并对相关制度不断完善。两组均进行为期15天的干预。

1.3 观察指标和评价标准

①比较两组患者的血栓发生严重程度:轻度,脚踝部位出现轻度肿胀,浅静脉曲张;中度,脚踝部位出现中度肿胀,足靴区皮肤出现小面积色素沉着,皮下组织存在纤维化;重度,患肢存在明显肿胀,皮肤出现大面积色素沉着,同时伴有溃疡、湿疹形成,浅静脉曲张显著。②干预前和干预15天后,抽取两组患者的清晨空腹静脉血5 ml,恒温条件下,将枸橼酸盐抗凝的全血离心,分离血浆,置于-80℃恒温箱中冷藏待检。比较两组患者的凝血功能指标,包括凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、凝血酶时间(thrombin time,TT)、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、D-二聚体(D-dimer,DD)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)。③比较两组患者的护理满意度,由患者或家属填表选择对于干预工作的满意度,总分为100分,≥85分为非常满意,61~84分为基本满意,<60分为不满意。总满意率(%)=(非常满意+基本满意)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

2 结果

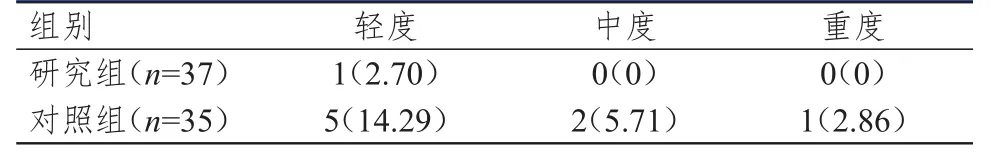

2.1 血栓发生情况的比较

研究组血栓发生率为2.70%(1/37),明显低于对照组 22.86%(8/35),差异有统计学意义(χ

=4.964,P

=0.026)。(表1)

表1 两组患者的血栓发生情况[ n(%)]

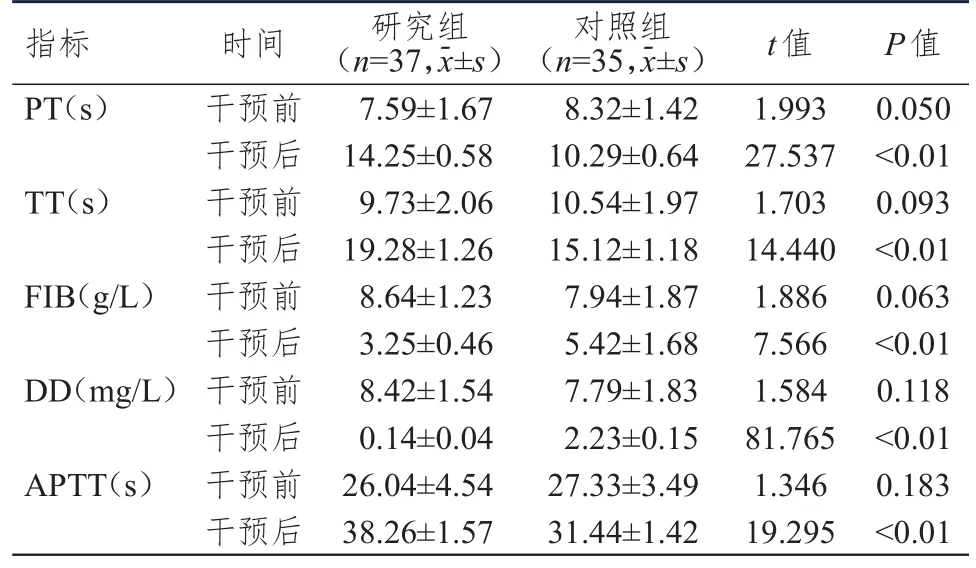

2.2 凝血功能指标的比较

干预前,两组患者PT、TT、APTT、DD、FIB比较,差异均无统计学意义(P

>0.05)。干预后,研究组患者PT、TT、APTT均明显长于对照组,DD和FIB水平均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P

<0.01)。(表2)

表2 干预前后两组患者凝血功能指标的比较

2.3 满意度的比较

研究组患者的总满意率94.59%(35/37),明显高于对照组的71.43%(25/35),差异有统计学意义(χ

=6.950,P

=0.008)。(表3)

表3 两组患者的满意度[ n(%)]*

3 讨论

宫颈癌是中国发病率最高的女性生殖系统恶性肿瘤,好发于50岁左右的围绝经期或绝经期女性,病理类型以鳞状细胞癌为主,据不完全统计,鳞状细胞癌约占所有病理类型的85%左右。手术是宫颈癌的首选治疗方法,血栓形成是术后最严重的并发症之一。相关研究发现,急性期时栓子脱落,极易继发肺栓塞的形成。因此,预防血栓形成对挽救患者生命、改善生活质量有重要意义。

相关研究表明,风险性管理干预可有效降低并发症发生率,提升患者的满意度。风险性管理干预是指对现有和潜在的风险进行识别、评价并予以处理,以减少相关风险事件的发生风险,降低风险事件给患者及医院带来的危害和经济损失。风险性管理干预在国外医院已被广泛开展,已经建立了较为完善的制度,有效降低了医疗事故及医疗纠纷的发生率。但目前国内关于风险性管理干预在宫颈癌患者术后血栓预防中的应用研究还相对较少,因此,本研究将宫颈癌患者分为研究组与对照组,分别予以常规干预与风险性管理干预,旨在探讨有效预防血栓形成的干预方式。

韦小妹和谢艳的研究发现,下肢动脉粥样硬化性闭塞症患者介入手术造成的对比剂肾病发病率约占医院获得性肾衰竭的11%,而术后给予风险性管理干预后患者对比剂肾病的发生率明显降低,仅为2.63%。本研究结果显示,研究组血栓发生率为2.70%,明显低于对照组22.86%,与上述研究结果相似,且研究组患者的住院时间明显短于对照组。表明风险性管理干预可有效降低宫颈癌术后患者血栓的发生率。风险性管理干预通过专业的培训和考核,加强干预人员对风险性管理的认识,了解风险处理措施的重要性,提高自身学习积极性,掌握护患沟通技能,并制订风险性管理个性化措施并落实于实践,消除或降低治疗过程中可能诱发血栓形成的风险因素,有效避免风险事件的发生。

既往研究发现,有效改善患者的高凝状态也可降低血栓的发生率,本研究进一步分析显示,研究组患者PT、TT、APTT均明显长于对照组,DD和FIB水平均明显低于对照组,这可能是因为手术创伤导致患者的血液流速降低、黏稠度增高,血管弹性变差,且术后常需静脉注射化疗药物、进行深静脉置管,可损伤血管壁,激活凝血系统,从而使患者机体处于高凝状态,而风险性管理干预会对各项风险因素进行针对性的预防,可有效减少血管壁的损伤,促进凝血状态逐渐趋向低凝和纤溶亢进状态变化。进一步证实了风险性管理干预可有效降低宫颈癌患者的术后血栓发生率,对改善患者的预后有积极意义。满意度是反映医疗质量的主要指标之一,且随着患者健康医疗意识的提升,满意度也间接反映了医院的社会形象和经济收益。本研究结果显示,研究组患者的总满意率为94.59%,明显高于对照组的71.43%,表明风险性管理干预可有效提高患者的满意度。

综上所述,风险性管理干预可有效降低宫颈癌患者术后血栓的发生率,改善预后。风险性管理干预措施常通过发表专业期刊及学术会议进行推广,但由于干预人员实施权限的限制且缺乏管理部门的配合,导致干预措施不易真正运用到临床工作中,因此,管理部门需加强干预措施在临床应用中的配合度,以促进风险性管理干预在临床中的推广应用。