某巷道工程治理数值分析研究

2021-12-17朱刚

朱 刚

(中国铁建国际投资集团有限公司)

国外某巷道工程长度约为620 m,包括圆形硐室1座、长方形硐室1座、主通道2条。主通道大部地段采用素喷混凝土支护,圆形和长方形硐室采用锚喷网联合支护,出入口的端处采用钢筋混凝土衬砌,全部隧道底板均用喷射混凝土回弹料作找平层并压实。但由于年久失修,经现场踏勘发现,隧道工程素混凝土局部出现开裂、渗水、滴水等不利情况,存在一定安全隐患。为了消除安全隐患,需对该隧道工程开展灾害治理分析研究,以保证该工程安全稳定。

1 工程地质分析

1.1 钻孔取样工作

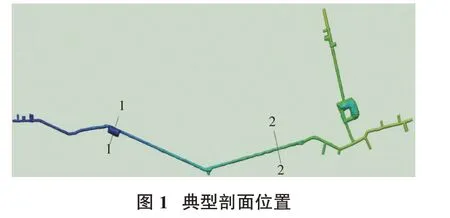

利用Maptek-I-SiteSR3三维激光扫描仪形成的地形图,对国外某隧道工程的钻孔取样以及计算剖面(图1)进行合理布置,从隧道工程东入口开始,每隔50 m布设2个取样钻孔,钻孔深度为50 cm,孔径为50 mm,设计钻孔20个,累计进尺10 m,图2为钻孔平面位置图。

1.2 工程地质概况

(1)中厚层状粗粒长石石英砂岩夹厚层状细砂岩以4组节理为主:①50°∠70°,4条/m,②218°∠31°,3条/m,③316°∠79°,3条/m,④125°∠85°,1条/m。第2组节理切割第3组,而第4组又切割第2、第3这2组节理,第4组节理面有泥质充填。巷道84.8 m处以1条压扭性断层(F5)为主,断层西壁宽1.2 m,顶宽2 m,东壁宽0.6 m;构造角砾岩经地下水渗透大多已强风化,呈泥状为多,夹少量未风化完毕的原岩角砾,断层产状为5°∠52°;巷道90 m处以3组节理为主,129°∠81°,1~2条/m,切割深,节理面平直,延伸至顶板(图3)。

(2)中粗粒长石石英砂岩为厚层状构造,颜色为灰白色,碎屑成份以石英长石为主,胶结物为钙质、铁质及少量硅质,有代表性节理有2组:①走向为280°,倾角65°;②走向为230°,近乎直立。巷道135 m处1组节理较发育,密度较大,1 m内达15条之多,岩块出理挤压、破碎现象,少数成为碎裂岩,其块度大小10~15 cm不等,节理产状走向为275°,倾向为N,倾角为50°。巷道136~144 m岩性较完整,硬度为5.5~6,在南壁出现一夹层,走向为210°,倾向为120°,倾角为33°~35°,顶板岩石较碎裂。长石已高岭土化,泥质粉砂岩,灰白色泥质粉砂结构,薄层状构造,成份以粉砂质和泥质为主,土多为高岭土化,中风化状,极易脱落(图4)。

2 计算工况的划分

(1)工况1。现状条件下围岩数值分析(无支护措施)。

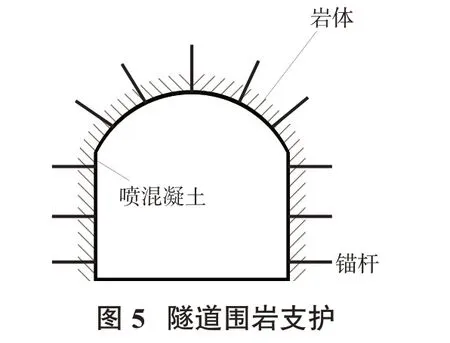

(2)工况2。现状条件下,围岩在锚杆+锚喷混凝土衬砌情况下数值分析,隧道围岩支护见图5。

3 计算参数的选取

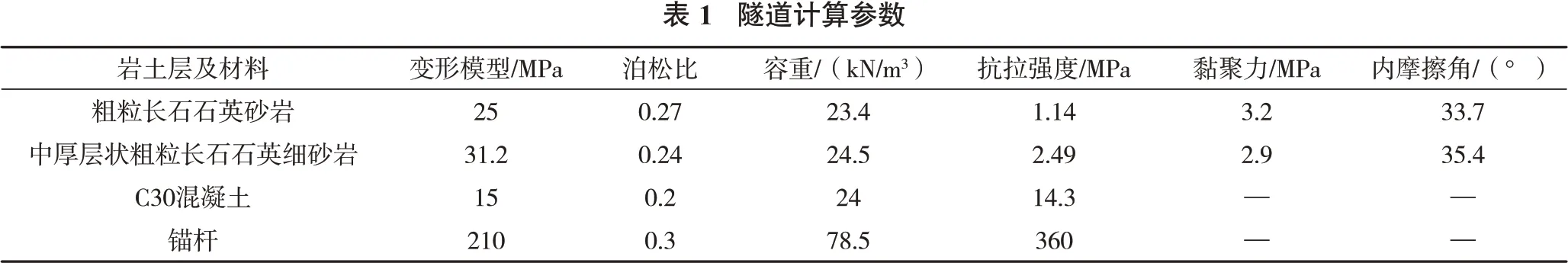

本次数值模拟的计算参数依据围岩体物理力学性质[1-2]试验,并以相关技术规范与手册为参考。经综合分析后确定本次围岩计算参数见表1。

?

4 有限元模型

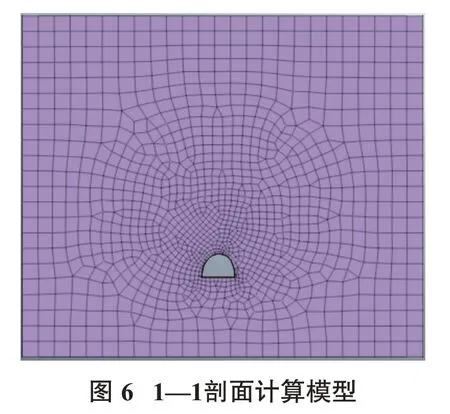

采用实体计算模型GTS构建方法将该隧道工程地质模型与数值计算模型实现集成和转换,建立隧道工程数值计算模型见图6、图7,对模型采用表中的岩体力学参数进行属性赋值,采用位移约束边界条件,即模型的左右(X方面)边界、前后(Y方向)边界和底边界均施加位移约束条件,隧道内部为自由边界,采用摩尔-库伦破坏准则[3]对该围岩岩体进行模拟计算,分析其位移场和塑性区的分布特征与变化规律。

5 计算结果分析

5.1 工况1模拟结果

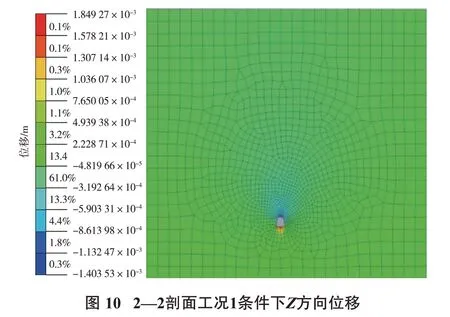

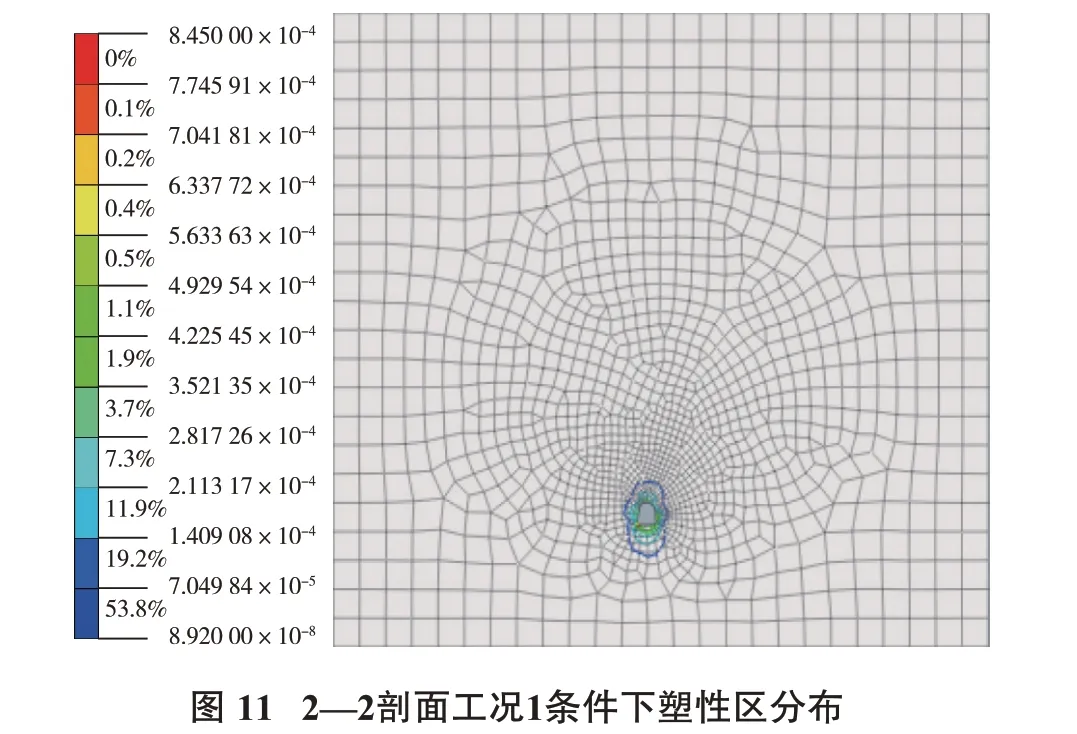

由图8~图11可以看出,在工况1条件下,围岩位移主要发生在拱顶部位,隧道底板在开挖时由于应力释放可能发生部分回弹,表现为隆起的现象;沉降等值线基本呈对称分布[4],最大沉降量发生在隧道中心处;地层竖向位移距离隧道洞口越远,其沉降呈逐渐减小的趋势,直至不发生变化。由塑性区分布可知:隧道围岩塑形屈服主要发生在隧道的浅层区域,即表层可能发生掉块、挤压破坏现象;1—1剖面的竖向位移、塑性区分布较2—2剖面大,主要可能由于1-1剖面隧道跨度以及高度较大所致。

5.2 工况2模拟结果

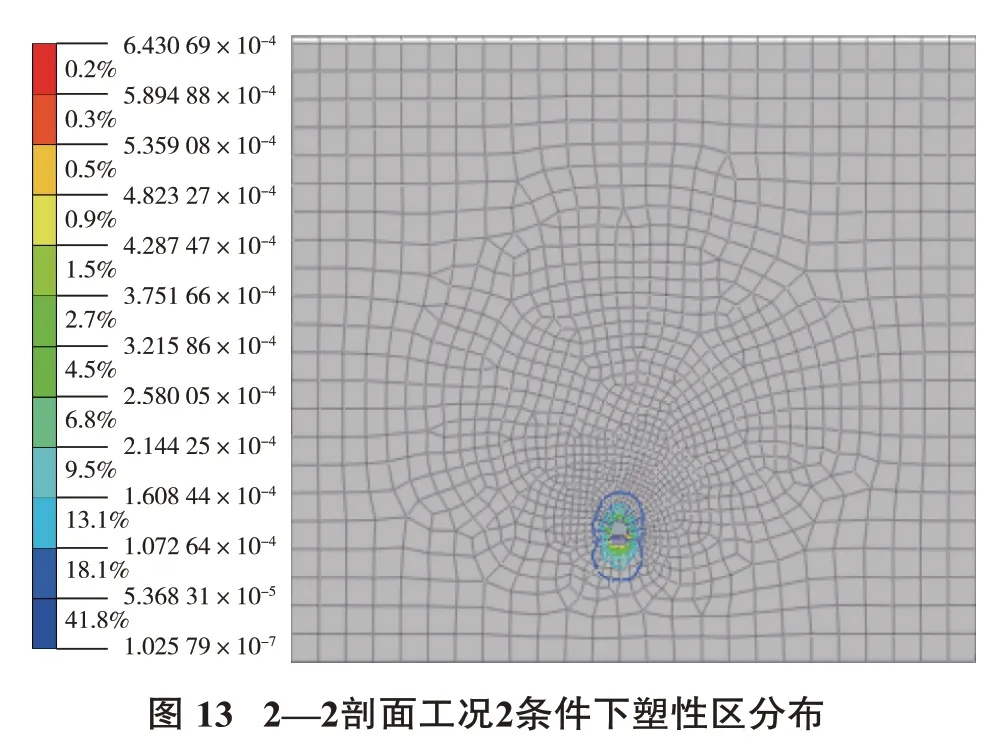

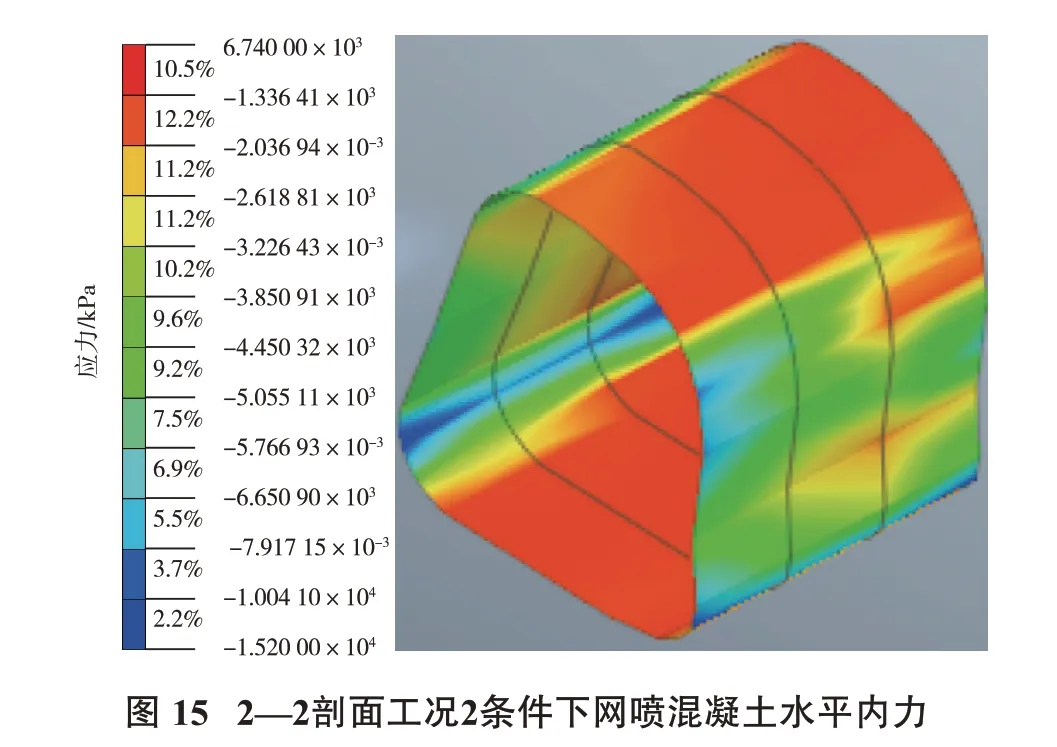

由图12~图15可以看出,在工况2条件下,围岩位移、塑性区分布图变化与工况1类似,但较工况1条件下位移变化量降低、塑性区影响区域减小,说明了喷射混凝土与锚杆共同作用对围岩的位移变化[5]有限制作用,达到了预期效果;轴力图、网喷混凝土内力图总体呈对称分布,拱顶处锚杆内力最大,2—2剖面的锚杆内力、网喷混凝土内力分别为18.5,6.74kN,拱顶处锚杆拉力较大,即顶部区域的锚杆较好地限制了围岩的塑性变形破坏[5-6]。由网喷混凝土衬砌主应力图可知:2—2剖面混凝土最大压应力为6.74 MPa,小于设计混凝土的强度值,故网喷混凝土总体是安全的。

6 结 论

(1)在现状条件下,围岩位移主要发生在拱顶部位,底板修建时可能发生部分回弹,表现为隆起的现象,距隧道开挖面越远,其位移变化逐渐减小,直至无明显位移变化。位移等值线基本呈对称分布,最大沉降量发生在隧道中心处;围岩发生塑形屈服主要在隧道的浅层区域,即表层可能发生掉块、挤压破坏现象,总体呈稳定状态,1—1剖面的竖向位移、塑性区分布较2—2剖面大,主要是由于1—1剖面隧道跨度以及高度较大。

(2)围岩在采取锚杆+网喷混凝土衬砌后,围岩位移、塑性区分布图变化规律与工况1类似,但位移变化量降低、塑性区影响区域减小,说明采用锚杆+网喷混凝土治理措施后达到了预期的支护效果;锚杆内力图、网喷混凝土内力图总体呈对称分布,拱顶两侧处锚杆内力最大,2—2剖面的锚杆内力、网喷混凝土内力分别为18.5,6.74 kN,即顶部区域的锚杆较好地限制了围岩的塑性变形破坏,此时锚杆作用明显,治理效果较佳。

(3)在现状条件下,隧道工程围岩总体呈稳定状态,但隧道围岩的浅层区域随着时间、应力以及外力等多因素共同作用下,会造成隧道围岩体浅层发生风化碎裂,从而降低了围岩体自身强度,乃至出现塌落、挤压等破坏现象,存在一定的安全隐患。