基于CiteSpace V的我国体育人类学研究的可视化分析

2021-12-17杨壮壮

杨壮壮

(湖南师范大学 体育学院,湖南 长沙 410081)

0 引言

从1986年我国第一篇研究体育人类学的文献出现开始[1],体育人类学已在我国发展35年.胡小明是我国体育人类学领域的开创者,他长期致力于我国体育人类学体系的构建,开展大量的田野调查及双向实证研究工作[2].在他的带领下,当前我国体育人类学领域已经形成一支人数众多的研究队伍,产出一批质量较高的研究成果,引起国内外人类学者们的高度关注,体育人类学已成为我国体育学界一道亮丽的风景线.

2017年专业学术组织“中国人类学民族学研究会体育人类学专业委员会”正式成立[3],标志着我国体育人类学研究迈入新发展阶段.然而,通过梳理发现,我国体育人类学的研究多集中于定性视角,既就体育人类学领域的某一主题进行研究,缺少对体育人类学研究进展的整体性把握以及揭示体育人类学研究规律的文献成果分析.鉴于此情况,运用CiteSpace V软件对我国体育人类学领域的研究进展进行可视化分析,以期全面洞察我国体育人类学的研究格局和演进趋势,旨在梳理体育人类学研究的整体脉络,把握其研究前沿与热点,总结体育人类学研究的理论成果,为今后的相关研究提供理论参考与合理化建议.

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究以中国知网(CNKI)期刊库为数据源,检索方式为“高级检索”,检索条件为“主题=体育人类学或者关键词=体育人类学”,时间跨度为“1986—2020年”,检索日期为“2021年1月6日”,共检索出相关研究文献335篇.为确保“体育人类学”文献分析结果的可靠性,对文献数据进行预先处理,剔除与选题相关性较差的文献和外文文献,精选出330篇文献为本研究所用的文献样本,以“Refworks”格式导出进行后续的可视化分析.

1.2 研究方法

1.2.1 可视化分析法

为展现我国体育人类学研究领域的知识全景,运用陈超美开发的基于JAVA平台的CiteSpace V(版本号:5.6.R4(64-bit))软件[4]为可视化工具绘制科学知识图谱.将“Refworks”格式的330篇文献数据录入CiteSpace V软件,设置Time Slicing(时间跨度)为1986—2020年,Years Per Slice(时间切片)为1年1阶段,主题词来源为Author(作者)、Institution(机构)、Keyword(关键词),阈值为系统默认值,进行相关主题词的聚类与时区共现分析,绘制出共现网络、时区演变等知识图谱,以直观展现35年来我国体育人类学研究领域的进展动态、演变趋势与研究热点.

1.2.2 文献计量法

文献计量法是以科技文献的各种外部特征作为研究对象,采用数学和统计学方法来描述、评价和预测科学技术现状和发展趋势的定量分析方法[5].本研究以从中国知网(CNKI)期刊库中精选的330篇主题或者关键词为“体育人类学”的期刊论文为研究对象,采用文献计量法,以Excel软件为工具,对研究对象的文献数量、期刊来源、机构与作者共现等数据进行统计,最大化表征相关文献的知识图谱所载信息.

2 研究结果与分析

2.1 我国体育人类学研究的年份分析

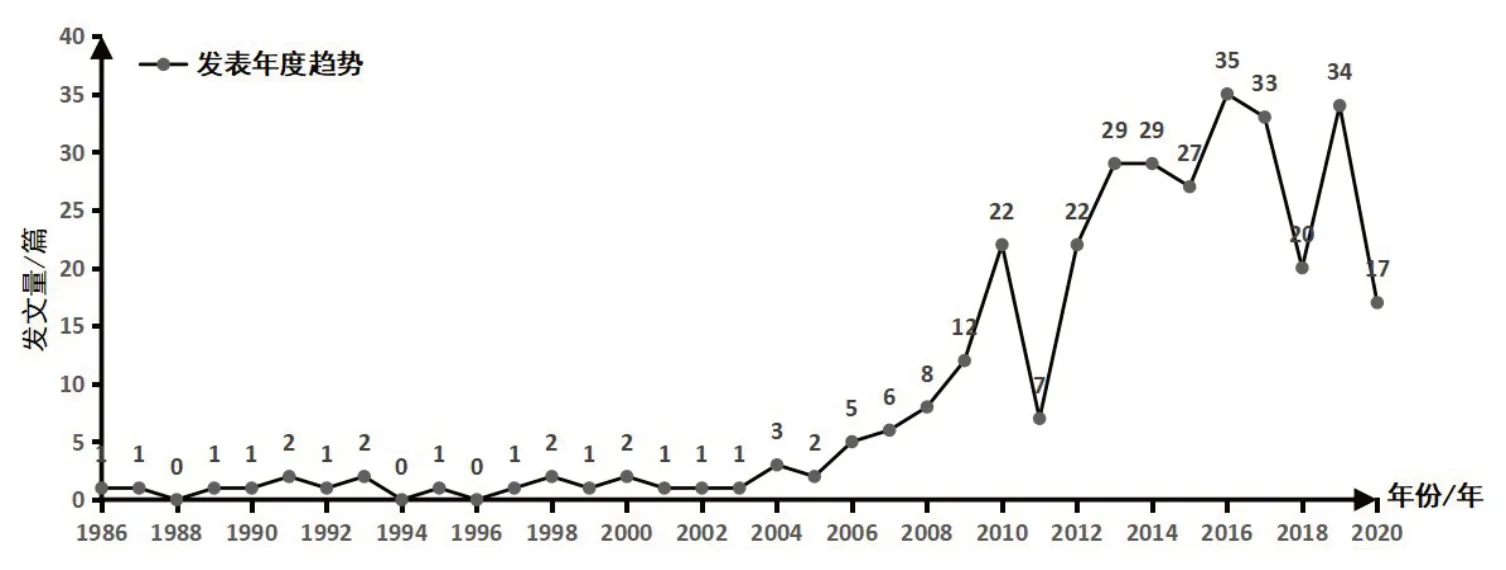

对某一研究领域发表的学术论文的数量和时间变化之间的关系进行分析,可以展示出该领域的历史轨迹、发展速度和当前阶段,且能够有效预测其发展趋势和研究动态.运用文献计量法对文献数据进行统计分析,得出图1结果.

图1 1986—2020年我国体育人类学研究论文发文量趋势图

由图1可知,1986—2005年这20年间,体育人类学研究在我国的发展缓慢,几乎处于停滞状态,1988年、1994年、1996年这3年发文量为0篇,研究出现中断现象,前20年里年均发文量仅为1.2篇,表明体育人类学在我国发展的前20年中关注度非常低.2006年为我国体育人类学研究的转折点,年度发文量开始出现上升趋势,从5篇逐年递增,最高峰达到35篇之多,表明从2006年开始我国学者对体育人类学的关注度和重视程度越来越高,有更多的学者加入到这一领域的研究之中.我国体育人类学的发展大致可以分为3个阶段:第1阶段(1986—2005年)为萌芽起步阶段,该阶段体育人类学的发展为存续状态,发展水平较低;第2阶段(2006—2012年)为快速发展阶段,在此阶段体育人类学的年度发文量有巨大的突破和提升,展现出强劲的发展势头;第3阶段(2013—2020年)为全面发展阶段,这一阶段有更多的学者加入到体育人类学领域的研究之中,出现稳定的研究学者和研究团队.35年来我国体育人类学研究的发文数量整体呈波浪式上升态势.

2.2 我国体育人类学研究的作者分析

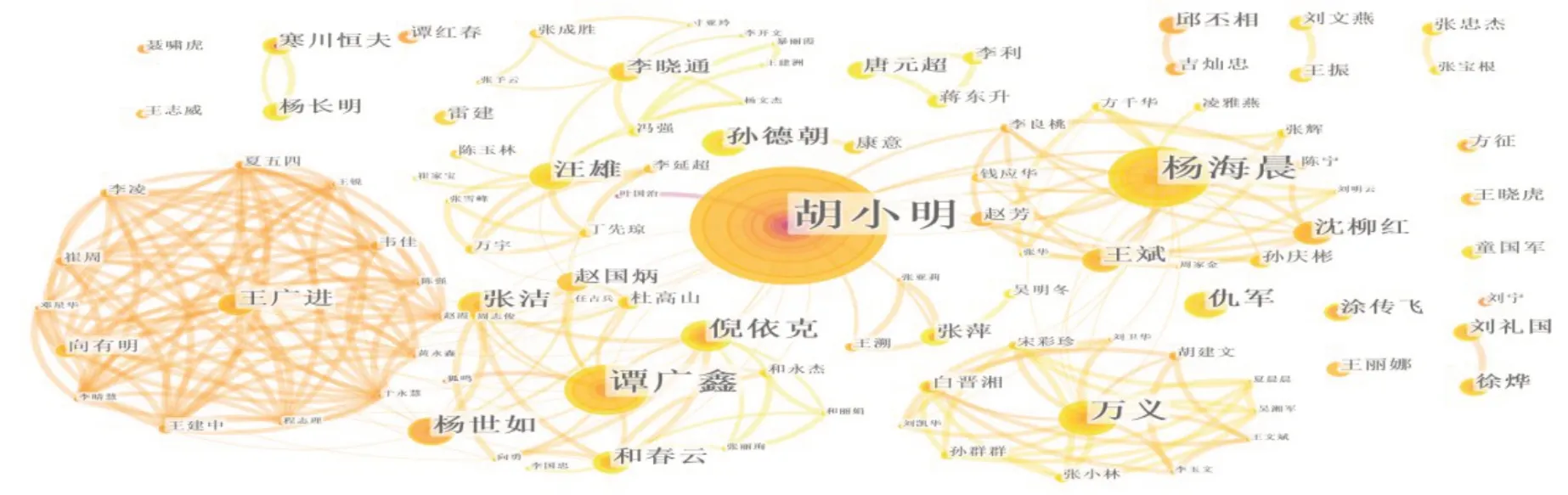

研究者作为学科发展演进进程中的重要影响因素,是促进学科发展的内生动力,其展现出的特征对于学科研究的进展有较强的参考作用.以“Author”为主题词,运行CiteSpace V软件后得到我国体育人类学研究领域相关作者及研究团队的知识图谱(见图2).

图2 我国体育人类学研究的作者共现图谱(N≥2)

样本中作者总数为290名,共产生353次学术合作.图2展现的是出现频次在2次及以上的作者,其中出现频次最高的作者是胡小明,为25次;有7个较大的合作团队,分别是以胡小明、杨海晨、谭广鑫、万义、王广进、汪雄、李晓通为核心成员的研究团队;胡小明、杨海晨、谭广鑫、万义、倪依克、杨世如、孙德朝、汪雄、仇军、和春云是我国体育人类学研究领域发文量前10名的作者,共发文93篇,占据研究文献总量(330篇)的28.18%,他们多为教授职称,是我国体育人类学研究的中坚力量和重要的内在推动力量,说明当前我国体育人类学研究领域核心作者实力较强,有着深厚的理论基础与丰富的研究经验.图2中Density(密度)=0.008 4,表明我国体育人类学研究领域作者们之间的合作并不理想,大多进行的是独立研究,表现出较为分散的研究局面.研究者之间缺少学术交流与合作,不利于学术争鸣和资源共享,更不利于形成我国体育人类学领域稳固、持久的研究团队.

2.3 我国体育人类学研究的机构分析

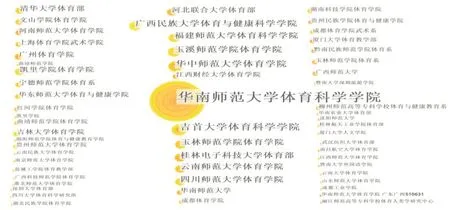

研究机构对于一个研究领域来说有着重要作用和非凡意义,通过对我国体育人类学领域研究机构的可视化分析,能够直观地展现出不同机构在我国体育人类学研究领域的科研地位和影响力,从而找出我国体育人类学研究的核心机构,也有助于从机构层面发现研究的不足与存在的问题.在CiteSpace V软件中,节点类型选择“Institution(机构)”,运行后得到我国体育人类学研究机构的共现图谱(见图3).

图3 我国体育人类学研究的机构共现图谱(N≥2)

图3展现的是出现频次在2次及以上的研究机构,图中形成以华南师范大学体育科学学院为核心的最大节点,表明华南师范大学是我国体育人类学领域最为核心的研究机构.我国共有250家相关机构进行体育人类学研究,主要为师范类、综合类高校的体育学院(体育部)以及各大体育院校.体现出师范类高校对体育人类学研究的关注度较高,产出众多体育人类学的研究成果.通过对发文机构所处省份、地市的分析可以发现,研究机构主要集中于我国西南部云南、贵州、四川、广西等少数民族较多的省份,这反映出少数民族地区的高校对体育人类学研究的大力支持,同时少数民族地区众多的民族传统体育项目为体育人类学的研究提供得天独厚的条件,二者相互促进、相得益彰,使得少数民族地区高校的体育人类学研究走在前列,研究成果更为深入和全面.但网络密度较低,仅为0.004 6,表明各高等院校间多为两两合作或独立研究,反映出我国体育人类学研究机构分布比较广泛,机构间进行的合作交流较少.对此情况,国家体育部门、省体科所、地方体育局、高等院校等各层级应该建立联动机制,优势互补、交叉合作,从而形成我国体育人类学研究链,促进我国体育人类学研究全方位、高质量和可持续的发展.

2.4 我国体育人类学研究的热点分析

研究热点是在一段时间里出现数量较多且具有内在联系的一组论文所研究的主题.关键词是某一主题所关注的核心及研究的主要视角所在,能够准确地反映出某一主题当前的研究热点和发展趋势,因此可以通过关键词共现表征来分析主题文献的研究热点和方向.在CiteSpace V软件中,节点类型选择“Keyword(关键词)”,运行后得到我国体育人类学研究的关键词共现图谱(见图4).

图4 我国体育人类学研究的关键词共现图谱(N≥4)

依据关键词中心性的概念,可以从高频关键词中分析出当前我国体育人类学研究领域的前沿,也能够为后续的研究提供研究热点基础.在知识图谱中,节点是展现信息的重要方式,图4中展现在我国体育人类学研究领域期刊论文中出现频次在4次及以上的关键词节点,图片上的每个十字架都代表着一个节点,每个节点则代表一个关键词,节点的大小与关键词出现的频次成正比关系,节点越大,频次越高.不同节点出现在同一篇文献中用线段相连,连线的粗细程度与节点的联系密度相关,连线越粗则节点的联系越紧密.从图4中可以看出,“体育人类学”“民族传统体育”“人类学”“文化人类学”“体育文化”“仪式”“田野调查”“民俗体育”等关键词是我国体育人类学领域的研究热点.

2.5 我国体育人类学领域的演进趋势分析

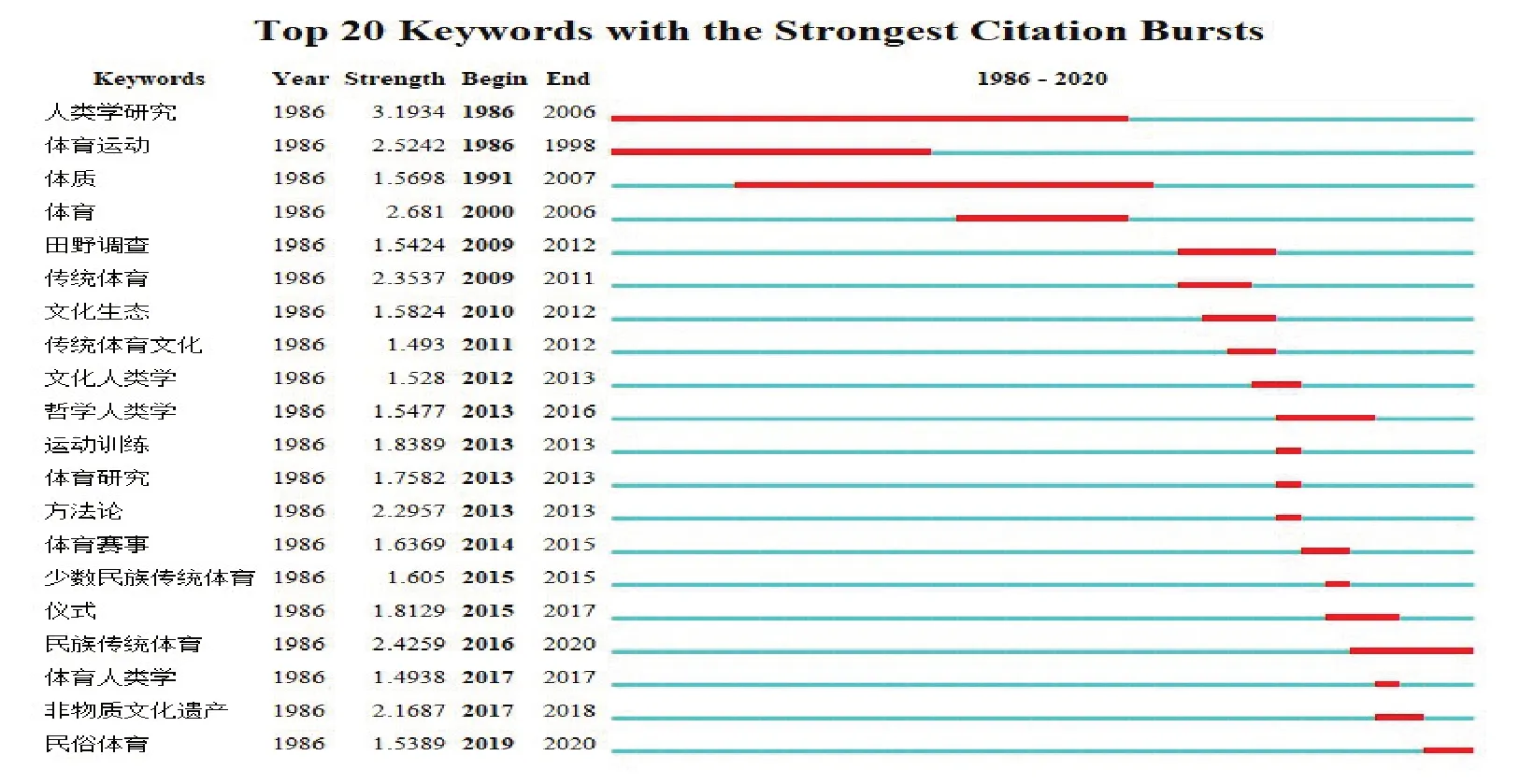

论文关键词的时间分布特征可以在一定程度上反映出这一研究领域的进展脉络和发展趋势[6].利用CiteSpace V软件的词频突发性探测功能,可以探测出1986—2020年我国体育人类学研究中突现性较强的20个突现性关键词(见图5),新出现的高频关键词可能预示着研究主题新的发展方向,通过词频的变化情况,可以探寻我国体育人类学研究的新兴趋势与前沿领域.依据图5的突现性关键词突现时段分布情况,可以看出我国体育人类学研究领域大致经历“1986—2005年”“2005—2012年”和“2013—2020年”3个演进阶段.

图5 1986—2020年我国体育人类学研究的突现性关键词分布图

2.5.1 理论研究:体育人类学研究的萌芽起步阶段(1986—2005年)

1986—2005年出现的突现性关键词为“人类学研究”“体育运动”“体质”等,结合这一阶段的重要文献分析可知,此阶段体育人类学领域主要进行理论研究.如张争鸣[7]认为体育人类学是当时我国体育意识重新构建的关键学科,理论研究主要在于对其目的、体系、人类现状、社会和体育运动等问题进行抽象概括和分析推断.刘一民等[8]认为体育人类学学科的建立能够加快我国体育理论的科学化进程,指导我国的体育实践活动.胡小明[9]从体育人类学的历史、未来发展、在体育学中的位置3个方面论述其重要性,认为体育人类学是体育人文社会学的主干,应该定位为基础理论学科.在这一时段,尽管各专家学者对我国体育人类学理论的研究成果数量较少,但仍为后来的研究者奠定理论基础,起到开创性的作用.

2.5.2 实证研究:体育人类学研究的快速发展阶段(2006—2012年)

2006—2012年出现的突现性关键词为“田野调查”“文化生态”“传统体育文化”“文化人类学”等,结合这一阶段的重要文献分析可知,此阶段体育人类学领域主要进行实证研究.在田野调查方面,胡小明等[10]通过对贵州东南部地区“独木龙舟文化圈”的田野调查,展现体育人类学对民族传统体育的实证研究案例.在文化生态方面,万义等[11]运用体育人类学的历史过程比较法以及民族文献整理法,对苗族鼓文化生态的环境、结构、变迁历程进行分析.在民俗体育方面,涂传飞[12]以涂村的村落舞龙为例,从人类学的视角出发对民俗体育的历史作用进行解读.这一时段,我国体育人类学以实证研究为主,在多个研究领域取得高质量的研究成果.

2.5.3 深化研究:体育人类学研究的全面发展阶段(2013—2020年)

2013—2020年出现的突现性关键词主要有“哲学人类学”“少数民族传统体育”“体育人类学”“非物质文化遗产”“民俗体育”等,结合这一阶段的重要文献分析可知,此阶段体育人类学领域进入深化研究,出现研究对象多元化、研究方法多样化的深化发展局面.结合图4与图5通过对研究热点和演进趋势的分析,总结出近年来我国体育人类学领域的研究前沿:

(1)对民族传统体育、民俗体育的人类学研究.蒋东升[13]通过对国家级非物质文化遗产瑶族金锣舞进行体育人类学调查,探究金锣舞的历史演变路径及启示.暴丽霞等[14]以体育人类学视角探寻三晋大地石球文化的发展脉络,将身体作为媒介,融合体育史学和叙事学,力求找到全新的体育人类学研究路径与边界.滕希望等[15]运用阐释人类学的深描理论,通过对民俗体育海阳大秧歌的个案研究,认为:海阳大秧歌是具有巫术祭祀功能的武舞,是武舞和巫术的融合.

(2)对体育人类学课程建设的研究.如杨海晨等[16]对我国相关高校体育人类学的课程设置现状进行调查与分析,认为:研究生应为体育人类学课程的主要学习对象,课程目标需重视培养学生的人文素养,课程内容要以专题模块形式组织,课程教学要注重科研方法实践训练.倪依克等[17]分析我国体育人类学学科的发展和特点,认为:跨学科、综合性、反思性是体育人类学的学科特色,要明确学科发展的理论基础,理顺与相关学科的关系,建立学科方法体系,进行课程建设与改革,应用趋向为学以致用.

(3)通过新方法、新视角对体育人类学进行研究.如韦晓康等[18]打破传统民族志的书写方法,运用微信民族志的研究方法,在微信群中对我国竞技体育“举国体制”的利与弊进行微信田野调查,着重记录群成员的原始表述.李娟[19]以功能主义人类学视角对群众体育锻炼方式的成因进行解析.崔雪梅等[20]以都市人类学为视角对“城中村”居民体育参与权利进行考察.

(4)通过专家访谈对体育人类学进行研究.如谭广鑫[21]访谈美国体育人类学研究专家苏珊·布隆内尔教授,苏珊教授认为:少数民族传统体育是中国体育人类学的主要研究对象,在研究少数民族传统体育的过程中,要关注现代体育和全球化,她十分看好体育人类学在中国的发展.范娟娟等[2]针对体育人类学定位不明确的问题,对南京大学人类学研究所范可教授进行访谈,范可教授认为:体育人类学的研究范围非常宽广,当前还不能作为一个独立学科,可以看作是体育学与人类学的交叉领域.明海英等[3]访谈韦晓康、倪依克、王斌、杨海晨4位我国体育人类学研究领域的专家学者,他们认为:体育人类学应遵循人类学的研究方法与理论并结合体育学的特色,发展体育人类学自身的研究方法与理论体系,融入我国实践开展民族志研究.

3 结论与建议

1)研究发现35年来我国体育人类学研究可分为萌芽起步(1986—2005年)、快速发展(2006—2012年)、全面发展(2013—2020年)3个阶段,发文数量整体呈波浪式上升态势,建议充分发掘我国民族传统体育这一“宝库”,以理论创新为突破口,对体育人类学进行系统、深入、全面的研究.

2)胡小明是我国体育人类学领域发文数量最多、影响力最大、贡献最突出的专家学者.我国体育人类学研究的核心作者实力深厚,多为教授职称,以胡小明、杨海晨、谭广鑫等为主要代表人物,核心机构以师范类高校为主,华南师范大学科研实力最强,产出成果最多,其他多为少数民族聚居地区的高校.体育人类学研究的作者、机构存在的共同问题是联系密度低、交流合作少、没有建立起良好的合作网络与合作关系.建议研究学者、研究机构之间进行资源共享和学术争鸣,以便形成我国体育人类学领域稳固、持久的研究团队.

3)我国体育人类学研究领域的研究热点主要集中于“体育人类学”“民族传统体育”“田野调查”等方面.35年来我国体育人类学研究朝着研究对象多元化、研究方法多样化的方向发展,演进趋势为理论研究、实证研究、深化研究,与发展阶段相对应.建议今后的研究者们在充分把握我国体育人类学的研究趋势与前沿热点的基础上,关注国外体育人类学研究的最新进展,通过国内外研究成果的对比分析,拓宽研究思路、丰富研究对象、创新研究方法,实现我国体育人类学研究的全方位、高质量和可持续发展.