余达父生平考述

2021-12-17日扯拉

日扯拉

(广岛大学 大学院文学研究科,日本 广岛 739-0041)

学界目前关于余达父生平的研究,主要有母进炎、翟显长所著《中国少数民族杰出文学家族研究——以余氏家族为对象》(科学出版社,2017年),书中将余达父的生平分为四个阶段,对余达父的受教育情况、科考六次落第、留日期间的文学交游、参加贵州辛亥革命、离黔在外漂泊、返乡任大理分院推事等事项进行了论述。另外,翟显长、薛景校注《〈余达父散文〉〈挹梅楼诗集〉校注》(科学出版社,2018年)等书亦对余达父的生平作了论述。周凌玉《贵州彝族余氏土司作家群》(中国社会科学版,2021年)对余氏土司家族世系及发展历程作了梳理,揭示了包括余达父在内的余氏家族创作在彝族文学史上的价值和意义,以及在贵州文学史上的地位及影响。

但是,对于余达父生平中的细节问题尚有研究空间,故结合大量新材料,对余达父在1906年携一子二侄赴日及留日期间在日本明治诗坛的影响力、回国后的余达父身为法政科举人却未被朝廷授予官职的原因、余达父从事律师、法政学校教员职业的详情及余达父与《斯觉》杂志的关系等进行论述。

一、赴日前的余达父

(一)少年时期的余达父

余达父(1870—1934),名若瑔,号达父(同“甫”),彝族,出生于今四川省叙永县,其祖先为四川永宁宣抚司宣抚使奢崇明。奢崇明于明朝天启、崇祯年间与同为彝族的贵州宣慰司同知安邦彦发动了“奢安之乱”。奢崇明死后,其子奢震化名为余化龙。余达父(以下简称余氏)即余化龙的第十一世孙,但余氏出生时已不再是土司而是土目。

余氏出生于文学世家,其叔曾祖父、伯祖、祖父、祖母都有诗集传世。生父也有诗集,但已亡佚。正如余氏所言:“家学逾百年,幽光久沉酿。”(余氏《雅堂诗集》卷九。本文引用余氏《雅堂诗集》《罂石精舍文集》处以现存最早的版本、即余氏之侄孙余宏模搜集的铅印本为底本。《雅堂诗集》《罂石精舍文集》以下分别简称《诗集》《文集》)

“瑔自束发受书,饫闻祖训、庭训,颇厚望以读书明道,学古通今,卓然上企于古儒者之林。”(《文集》卷一《致李岑秋先生书》)祖父、父亲的教诲决定了余氏“读书明道,学古通今,卓然上企于古儒者之林”的人生目标,可见余氏自幼接受了良好的家庭教育。在1880年过继到贵州毕节大屯土司庄园之前,余氏一直生活在四川叙永。

(二)青年时期的余达父

1886年余氏在大屯与安氏结婚。1888年,余氏与长兄余若煌赴毕节求学,拜1875年举人、1898年进士葛明远为师。

“庚寅冬,若瑔与亡兄同入学补弟子员,归而大父见背。先考邃初府君谕兄与若瑔曰:‘宜修举业,以慰先大父之望。’”(《文集》卷三《亡兄伯烿先生行状》)1890年冬,二人同补毕节县学生员,成为秀才。回家时祖父逝世,父亲言“宜修举业,以慰先大父之望”,二人怀抱父亲的教诲返回毕节,拜1873年举人、松山书院主讲杨绂章为师。在杨绂章门下求学期间,余氏两次科考落第。

1893年、1897年,余氏又两次科考落第。1900年,余氏赴贵阳参加第五次科考,但意外停科。辛辛苦苦准备了三年却停科,这已是巨大的打击,然而打击不止于此。余氏滞留贵阳期间,接到家书言原配安氏病逝于大屯。此时已而立之年的余氏,不仅一事无成还痛失爱妻,固然遭受了巨大的痛苦。1901年秋,余氏第六次科考落第。此时所作《致李岑秋先生书》(《文集》卷一)载:

因变科在即,兼涉猎西学各书,致治经之力,不能无多分于此科第一道。瑔本意早无鸡肋之恋矣,惟慈帷望切,亲戚交游期冀,非此无以稍相藉慰,故虽为人之学,受役于世面,瑔终未能恝然舍置,而更欲有进也。

目前余氏研究领域无人知晓李岑秋为何人,经笔者考证,其为四川新繁(今成都市新都区)人李之实。1901年前后,古老的科举制度正经历变革,科考引进了西学的内容。已经六次落第的余氏对科考早已毫无留恋,但若放弃,则无法慰藉母亲及亲友,“故虽为人之学,受役于世面,瑔终未能恝然舍置,而更欲有进也。”虽然参加科考是读书人最好的选择,但已三十一岁、六次落第的余氏为慰藉母亲及亲友,仍欲在科考中取得成就,可见余氏为孝顺且坚韧不拔者。

但事情并未朝着余氏预想的方向发展。1904年,余若煌被永宁道台赵尔丰陷害入狱,被判处终身监禁,并抄没家产。1904—1905年间余氏奔走营救,但未能如愿。然而痛苦不止于此。1905年科举制度被废除,此前还欲在科考中有所成就的余氏应彻底绝望。

在此情况下,余氏作了“求师过海参新理,活国回帆想大同”(《诗集》卷七《和慎斋先生秋感韵八首,用杜秋兴韵避元韵丙午春作》)的选择。1906年春,三十六岁的余氏携一子二侄赴日。此为余氏一族在近代这一时代背景下作出的重大选择,此选择改变了余氏一族的家族命运。

二、留日期间的余达父

(一)1907年前后的余达父

1906年在中国人日本留学史上处于什么时代呢?日本学者实藤惠秀认为是留学人数暴增的“多数速成时代”。与之相对的,是1896年十三名中国人赴日留学的“少数良质时代”。实藤惠秀认为1906年有八千六百多人赴日留学。同处于“多数速成时代”,但1906年赴日人数比1904、1905等年多了不少,其原因是1905年废除了科考[1]。余氏一族四人,就是实藤惠秀所言八千六百多赴日大军中的一部分,但像余氏一族这般“举家”赴日的例子应比较罕见。

余氏在东京与身处四川狱中的余若煌的唱和之作《和伯烿先生見寄韵却寄》(《诗集》卷七)中,有“管宁泛海无家别”句,用汉末天下大乱时赴辽东避难的管宁之典,隐喻余氏一族四人赴日避难。

综合上述,余氏赴日应有两个原因,一是为了避难,二是因为科举制度被废除。

余氏留日期间作了《断发》(《诗集》卷七)诗,可见余氏在日本剪了辫子。留学生与日本社会的摩擦和冲突中,除了衣食住,辫子亦是一大问题。实藤惠秀《中国人留学日本史》(三联书店,1983年)载:

(1896年阴历3月底,最初的十三名中国留学生赴日)但是,抵日两三个星期之后,韩筹南、李清澄、王某及赵某四人,即离校归国。为甚么呢?第一,他们频频受到日本小孩“猪尾巴猪尾巴”的嘲弄;第二,他们觉得日本食物难以下咽,恐怕会伤害健康。在此后四十余年,中国的留日学生仍不时感到这两种苦楚[2]。

1896年赴日留学绝非易事,但十三人中的四人抵日几周后,因受不了日本小孩“猪尾巴猪尾巴”的嘲弄以及食物不合胃口而回国,可见被日本小孩嘲笑是“猪尾巴”对其是很大的打击。“猪尾巴”是日语“ちゃんちゃん坊主”的译文,此词为明治时代(1868—1912)日本人对中国人的蔑称,意为拖着猪尾巴的秃子。有辫子的留学生还会被嘲笑为“蝌蚪头”[3]。

留学生们本就因祖国太贫弱而感到自卑,辫子又与当时极力效仿西方文明的日本社会格格不入。在此情况下,余氏觉得“赘旒截取心适获”(《诗集》卷七《断发》),便把辫子剪了。

1906年江苏发生水灾,大量留日人员参与义赈,有捐十元的,有捐几角的,余氏亦向留日淮安府同乡会捐款一元[4],表明余氏心系祖国百姓。

1906年10月12日,余氏进入法政大学清国留学生法政速成科第五班政治部,1908年4月26日毕业。[5]毕业后,余氏曾在或者曾打算在日本名校早稻田大学专门部政治经济科读书。游学生监督处《官报》光绪三十四年(1908年)八月第二十一期的“八月份各私立学校送学各生统计表”有以下资料[6]:

姓名省别学校学科余若瑔贵州早稻田大学专门部政济科

但不知为何,余氏最终没去早稻田大学,同年入法政大学专门部法律科,于1910年7月毕业。[7]

《文集》卷三《平少黄感遇集序六年四月三日》载:

余初识少黄于辛丑贵州乡试闱中……丙午春,留学江户,渐与欵洽。闻少黄从事革命,窃喜其进取之勇,惟未深窥其奥。嗣因同学某补官费生事,为乡人所龁,少黄出而捍卫之。余见其义愤刚直之气,百折不回,甚钦其为真性情人。迩后行李同寓,昕夕论议。少黄理想新颖,词气横逸,时时令人神往。余性好词章小学,而少黄喜谈法理。久之,少黄迁其所好,与余同谭艺,益相得。余尝以日本语文法请指于少黄,少黄亦时以词章就正于余……庚戌春,少黄归黔,余送之横滨海筏中。

平少黄即平刚。余氏与平刚在1901年结识,赴日后关系渐渐变得亲密。听说平刚从事革命,余氏是“窃喜其进取之勇,惟未深窥其奥”的态度。通过平刚捍卫同学一事,余氏钦佩平刚是真性情者,后来两人住在一起,朝夕进行议论。身为同盟会贵州分会会长的平刚“喜谈法理”,但因余氏“性好词章小学”,故平刚“迁其所好”与余氏谈论诗文。余氏常向平刚请教日语语法,平刚则以诗词向余氏请求指正。1910年春平刚回国时,余氏送其至横滨船上。通过与平刚的交游可知,余氏“性好词章小学”。

1907年阴历八月某日黎明,一百余人持枪围攻四川叙永余家住宅,家人奋起反抗,击毙头领及从者一人。后来得知死者是巡防军队,其应欲找借口逮捕余氏之季弟。几日后,官员来勘问后将此事汇报给上级,事情得到缓和。余氏不知事情的缓急,即刻回国为此事奔走。赴日避难一年后,家里又遭祸,余氏又只得回国奔走。《文集》卷二《余母安太宜人七十寿序代撰》载:

乃于丁未年八月某日,天向明,汹汹百数十人以西洋毛瑟枪围攻其宅,家人皆曰盗,速御之,歼其魁,殪其从者一人。事定,始知歼殪者为巡防军队,盖欲借故逮吾季弟,而肆其骚略者也……数日,有司来勘,吾母为陈说当时情状,勘者察其理直,上其事于大府而浸缓之。于时,吾在倭京江户,接电文不知其事之缓急也,以为吾母频年忧患之余,更遭此祸,不堪设想!即日航海,走广州,溯武昌,旬余间奔跳万余里,呼吁求救于大吏之与某公因缘者,而事亦遂寝。

(二)归国前的余达父

留日期间的余氏最主要的文学活动,是参与创立“思古吟社”,加入近代日本规模最庞大、影响最深远的诗社“随鸥吟社”这两件事。1910年1月23日至6月19日之间,余氏多次参加“思古吟社”与“随鸥吟社”的雅集,席上唱和之作多发表在“随鸥吟社”的杂志《随鸥集》上,故余氏在日本发表了二十五首诗(含三首联句)。不到半年就在《随鸥集》这一明治诗坛的顶级杂志上发表二十五首诗,足以说明余氏诗得到明治诗坛的重视及认可。

通过对四种燃料的组分分析可以看出,燃料的原料来源及制备工艺的差异对燃料的组分产生重大影响,根据组分分子的碳链长度和碳键特征,组分对比如表6所示。从组分的分子结构上看,复杂组分体系可以简化为饱和脂肪酸甲酯(如 C14:0 ~C24:0),不饱和脂肪酸甲酯(又分单不饱和脂肪酸甲酯如C16:1 ~ C22:1,二不饱和脂肪酸甲酯如C18:2)。

在此欲对余氏在明治诗坛的影响力稍作分析。平刚言余氏“与日本诗人森槐南结诗社,辄主其盟,故颇负时望。”[8]森槐南即“随鸥吟社”之盟主,余氏与其创立的诗社即上文中的“思古吟社”。余氏不仅参与创立诗社,还“辄主其盟,故颇负时望”,可见余氏在明治诗坛有一定的影响力。

《诗集》卷九有《静冈邨松钘堂,倭名士也,不介而寄宣纸索余书近作,并自书旧作三章见赠,倚装和其偶感一首酬之》《钘堂和前韵一首见赠,叠此却寄》《三十日偕邨松钘堂游滨松普济寺,访全师上人,即留午餐,席间赋此赠之》三首诗,皆与“邨松钘堂”有关。“邨松钘堂”应为“邨松研堂”,是静冈县人士。“倭名士”邨松研堂不经介绍便向余氏寄宣纸索要近作,并寄来自己的三首诗,于是两人有了几次唱和。1910年7月30日,余氏归国途中经过静冈县,与邨松同游滨松普济寺,拜访全师上人并作诗相赠。

邨松应在《随鸥集》上读到余氏诗,被其高超的作诗技艺与独特的匠心所折服,为了与余氏结交,便寄来宣纸。(《随鸥集》有“随鸥吟社”日本诗人的住址,但笔者尚未找到中国诗人的住址。也有可能通过“随鸥吟社”诗人打听到了余氏的住址)静冈县与余氏所在地东京颇有一段距离,可见邨松的良苦用心。此事亦是余氏在明治诗坛有一定影响力的佐证。两个中日诗人间的诗歌唱和,亦包含诸多信息。

上文中已提及留学生因辫子而受到嘲笑。虽然日本人嘲笑的是辫子,但其实质是通过明治维新实现了国富民强的日本对封闭、贫弱的中国的蔑视。蔑视中国是当时日本的社会风气,但有一个世界,受到这股风气的影响很少,那就是诗人的世界。正如日本学者入谷仙介所言:“明治30年代,受到甲午中日战争的影响,盛行蔑视中国的风气,但他们诗人的世界受到的影响很少。”[9](笔者译)当时的日本诗人不仅很少受到这股风气的影响,其内心仍旧崇尚中国文化,并乐意与中国文人交往。正如入谷仙介所言:“明治时代真正的诗人为了培养诗性感觉,不仅读中国书籍,而且将中国人的书画、中国器物放在身边,使用中国制造的文房用具,乐于与中国文人墨客交往。”[9](笔者译)

此即邨松不经介绍便向余氏索诗之背景。余氏作为擅长诗文的中国留学生,与日本诗人交游时一定备受尊敬,这是毋庸置疑的。

三、学成归国后的余达父

(一)留学生归国考试期间的余达父

1910年7月余氏回国后在北京参加留学生归国考试。考试由9月7日开始[10],共三天,第一天考中外作文,分别以中文、所留学国家之文字作文一篇。第二、第三天考各项专业学科。按照考试总平均分,八十分以上是最优等,七十分以上是优等,六十分以上是中等,六十分以下则不被录取。最优等赐进士出身,优等与中等赐举人出身,并在赐予的科名出身前加上所学学科的名称,如学医科的称医科进士、医科举人等。评定成绩还与考生的毕业文凭有关。学部将考生的合格文凭分为五等,一等一百分,二等九十分,三等八十分,四等七十分,五等六十分。将此分数与归国考试所得分数相加后除以二,即为考试总分[11]。余氏得六十三分[12],属中等成绩,被授予法政科举人出身[13]。

留学生归国考试是外国文官考试制度与中国科举制度的结合,“参照西方文官考试制度,将学业考试和入官考试分开。学部举办的考试是学业考试,主要考核学生文化素质和专业水平。学业考试只授科名,不授官职,须再通过廷试(入官考试),才能授予实官。廷试完全仿照旧式科举……”[11]。

上文中已提及余氏1910年9月参加归国考试,但归国考试合格后再参加廷试(入官考试)才会被授予官职。根据张书才编选《宣统二年归国留学生史料续编》[15],余氏应参加的廷试始于1911年6月5日。同一史料廷试人员名单中有郁华、后大经、黄以仁、但焘、黄宗麟、漆运钧等在日本与余氏有交游者,但没有余氏之名。《廷试游学生分部分省掣签名单》(《政治官报》1911年6月24日)中能确认以上人员被授予官职,但当然没有余氏。显然,余氏未被授予官职是因为其根本没参加廷试。

余氏为何不参加廷试?《文集》卷二《与梁某书》有“瑔自庚戌夏毕业归国,学部试验后,旋即丁艰,匍匐回里,墓庐半载。值武汉首戎,黔中应义,盗贼亦乘之蜂起,不得已出而与乡人维持梓里艰局……”之语,可知余氏参加完归国考试后,立即回乡丁忧。按清朝制度,需要丁忧二十七个月。

上文所提《宣统二年归国留学生史料续编》《唐景崇等为请照章录用廷试游学毕业生事奏折宣统三年五月初九日》载:

本届廷试各生业经钦定等第,上月二十九日臣部奏请钦定引见日期,奉谕旨:此次廷试游学毕业生,著于五月初九日起,分三日带领引见。钦此。钦遵在案。除刘崇侃、张景光、沈觐扆、赵建熙四名现在丁忧期内,及姚震一名现因感冒,应俟服满及病愈后再行带领引见外,兹由臣部谨将该生江古怀等四百四十四名,分作三日带领引见。

本来余氏可以在丁忧期满后再参加廷试,但是因为辛亥革命爆发,清王朝土崩瓦解。所以余氏因丁忧未能参加1911年6月举行的廷试,就成了清朝的最后一次留学生廷试。余氏在这样的情况下与官职失之交臂。

(二)辛亥革命期间的余达父

1909年,贵州咨议局成立,由自治学社所掌控。1911年11月,贵州宣布独立。独立后“尊咨议局为立法院,为本省最高机关。”[16]后来咨议局更名为立法院,“立法院仅就咨议局改易名称,扩张权势,组织上既无变迁,人事上亦无更动。”[16]

1912年1月,贵州“宪政预备会,耆老会,假借全省民意,连电蔡锷,并分电戴戡等,坚决要求滇军改道贵州,帮助剿平‘匪乱’(指革命政权)……三月二日……滇军发动攻击,占领各机关……三月三日……任可澄……何麟书等,推戴唐继尧为贵州临时都督,组织军都督府。”[17]

“贵州的立法院,在滇军入黔以前,已改选完竣,当选议员一百四十六名,自党的一百一十六名。滇军入黔时,新议员方集会,唐继尧不许,派兵鸣枪驱散会众。不久,全体会员仍自动集会,推周恭寿(铭九)、余若瑔(均非自党社员)为临时正副主席,移书唐继尧质问。”[17]唐继尧“不意议员有此胆干,殊惊愕。谋于戴戡、任可澄等,以命令答复,削去立法院之号,改称省议会,比于伪都督府下级机关。议员再抗议,谓名称可从众,而体制权限万不能迁就。且隐示伪都督须经省议会之追认。戴戡大怒曰:‘何物议员?吾直视为比匪败类,发大兵聚歼之耳! ’郭重光曰:‘勿卤莽,但去害马,尚可留轮廓为吾用。’无何,周恭寿、余若瑔暨议员之列自治党籍者,皆被人指控,伪府悉予除名。”[18]

余氏此时完全身处革命漩涡的中心。以周恭寿、余氏为临时正副主席的议员致书质问唐继尧,让唐继尧为之一惊。唐继尧强行将立法院改为省议会,并置于自己掌控之下,议员们再次抗争,认为名称可以改,但体制、权限万万不能改动,还暗示未经立法院承认的唐继尧都督一职是非法的。议员们数次与唐继尧抗争,其胆识实在令人钦佩。一系列的抗争的结局,使得周恭寿、余氏及其他自治学社的成员皆被除名。后来余氏虽被选为省参议会议员,但未就任。“故正式选举之日,瑔虽被选,辞不就任。”(《文集》卷二《与梁某书》)此后余氏为了避祸,长期在外漂泊。

四、离黔在外漂泊期间的余达父

(一)在京任职期间的余达父

关于余氏在外漂泊期间的事迹,笔者所见资料必有类似如下的句子,如《叙永县志》载:

余若瑔被迫离黔,颠沛流落申沪,与安健(舜钦)在上海创办《斯觉报》,宣传革命,鞭鞑军阀。后在北京开设律师寓所,从事律师职业,兼任法政学校教员[19]。

作如上介绍,但至今无人给出有力证据,故欲在此进行详细的论述。按时间顺序,需要先从余氏“在北京开设律师寓所,从事律师职业,兼任法政学校教员”一事开始。《文集》卷二《与梁某书》有“兹者妄想俱空,来日大难,仅欲领一律师证书,为人包揽辞讼,更谋一法政学校教员,以补救无可包揽之穷,或报馆生涯亦将为之,所谓衣食才足甘长终主义也”之语。此信作于1913年,梁某无考。到北京后的余氏穷困潦倒,“仅欲领一律师证书,为人包揽辞讼,更谋一法政学校教员,以补救无可包揽之穷,或报馆生涯亦将为之……”

《文集》卷二《余仲穆墓志铭》中,余仲穆对余氏言“先生为律师,有依据法律代冤抑者申辩之职,敢以此劳先生”,可初步判断余氏曾当律师。北京市档案馆编《北京档案史料一九九九·一》的《律师公会为送会内律师清单致检查厅函(1913年11月21日)》所付律师名单中有“余若瑔 达父 贵州人 东太平街西头路北 南局二百十九号”[20]之信息,最后两项分别为住址及电话号码。此信息即余氏在北京当律师的确凿证据,余氏能当律师,应有梁某之功劳。

《余仲穆墓志铭》中亦有“余复介仲穆入化石桥法政专门学校受业,教师学子咸称其勤笃”句,可见余氏将余仲穆介绍到化石桥法政专门学校读书。关于余仲穆的在校表现情况,余氏知道“教师学子咸称其勤笃”,说明余氏不仅认识学校的老师,亦认识学生。由此可提出一个猜测——余氏在化石桥法政专门学校任教。

李铁虎编著《民国北京大中学校沿革》载:“化石桥法政专门学校 民国3年(1914年)7月教育部备案,校址正阳门内西城根(今前门西大街路北),存在到1918年7月停办。”[21]可见化石桥法政专门学校创办于1913年余氏“谋一法政学校教员”之后。《教育公报》第四年第六期《视察京师私立专门以上各学校报告五年十二月》的“化石桥法政专门学校”条载:

查该校编制,现设法律本科三年级一班,二十九人;二年级一班,二十九人;商科一班,二十人。视察时……商科生授日文,教员张枬适令学生练习读法,未聆讲解。该班学生计二十人,出席十四人,缺席六人。第二时间,又视察法本三年级、二年级合班教授债权各论,教员余若瑔讲解颇能尽心,学生出席四十六人,缺席十二人。商科生授外国商业地理……

以上报告题目中的“五年十二月”即1916年12月。化石桥法政专门学校授日语课,余氏应曾教授日语。余氏教授债权各论,讲解得十分尽心,是个尽职尽责的教员。1916年余氏已四十六岁,走过了坎坷的大半生的余氏应十分珍惜此工作,而得到此工作,应亦有梁某之功劳。

综合上述,可知余氏的确曾在北京当律师、当教员。虽有工作,但诸多材料已证明余氏在北京过得并不如意,如余氏之好友周素园言“(余达父)居北京五年,憏南返。”[18]

(二)1917年的余达父

接着对余氏“与安健(舜钦)在上海创办《斯觉报》,宣传革命,鞭鞑军阀”一事进行论述。《中国报刊辞典1815—1949》(书海出版社,1992年)载:

《斯觉》 综合性社会科学刊物。1917年2月10日创刊于上海。负责人有安健、袁逸等。内容包括政治经济理论的研究,国际关系方面的论述与译介,著名政治家的演讲与发言记录,国内国际经济状况的调查,以及国内外时闻汇编等。仅出一期即停刊。藏上海复旦大学图书馆、重庆市图书馆等处。[22]

通过以上材料,可知《斯觉》1917年2月10日创刊于上海,负责人有安健、袁逸等,仅出一期即停刊。

关于余氏是否参与创办《斯觉》,平刚有可供推测的日记。严平整理《平刚日记选辑》(《贵州文史丛刊》1982年第3期)有1917年1月5日(此时平刚在北京)“午后三时,余君正南至,约去小取灯胡同,予欲约少光同去,以电话问瑞记,不在,独往小市寻之,遇于其门,同往高升店,遇达父,稍坐,素园约往食羊肉,以赴荩诚约不去”,1月7日“达父至,素园继至,持顺天时报来,见浙信已登出,并载浙江为留吕事已公举章师为代表电,达父拆予与章师信看,因即裁此电与去岁二七七号国务会议通过国史馆长事各一则,封入寄去”,1月20日“午前十时,去访汉民,与言石麒、瑞甫事,伊并允。更言达甫事。回路中,忽悟不忮不求义,心大欢喜。归访达父。涤凡来言,闻章师将东渡”,2月28日“达父送予《斯觉报》,为安健等所作”等关于余氏与《斯觉报》的记载。

《斯觉》是杂志,但平刚却将其当成《斯觉报》,“可以理解当时的人们还没有今天的报纸和期刊的概念。因为初期的报纸和杂志是混同的,有新闻,也有各种杂文和文学作品,简单地装订成册。对于这个时期的报纸和杂志,通常笼统地称‘报刊’,因此早期的报刊称谓是比较混淆的,不足为奇,也不足为例。”[23]

1917年5月26日的《民国日报》“工党消息”栏目载:“《斯觉》杂志社昨赠本部杂志一份,该报并印有本党章程,特此申谢。”此即当时报刊称谓混淆的证据。后人介绍余氏时说成《斯觉报》,应是直接引用了当时的人的说法而并未读过《斯觉》。

上文所引平刚日记不一定是日记的全貌,但至少能确定1917年1月5日、7日、20日余氏在北京。此期间内余氏应一直在北京,假设此猜测正确,那么余氏在上海参与创办《斯觉》的可能性不大。因为《斯觉》第一期发行于2月10日,而参与创办杂志并不是十几二十天能做到的。

另外,平刚谈及《斯觉》,说的是 “达父送予《斯觉报》,为安健等所作”,而并不是“为安健与达父等所作”。总之,笔者认为余氏参与创办《斯觉》的可能性不大。关于2月28日余氏送平刚《斯觉》一事,笔者认为余氏通过邮件等向《斯觉》投稿,发行后收到《斯觉》的可能性更大。

为了阐明余氏与《斯觉》的关系,需要对《斯觉》稍作了解,以下为其第一期之目录:

发刊词郁嶷论坛通论社会与政治李笠公人口过庶论郁嶷人口过庶后论郁嶷副总统冯国璋宪法请愿评叶季生专论省制问题之解纷李瑞锡整理金融论南天籁解决裁厘加税之难解问题 李瑞锡译述战中战后之国际经济战袁逸代论宪法小言蕴真拾粹孙中山先生宣言章太炎先生中华民国解今井博士建国后策记录国内要闻十二月之宪法审议会纪要

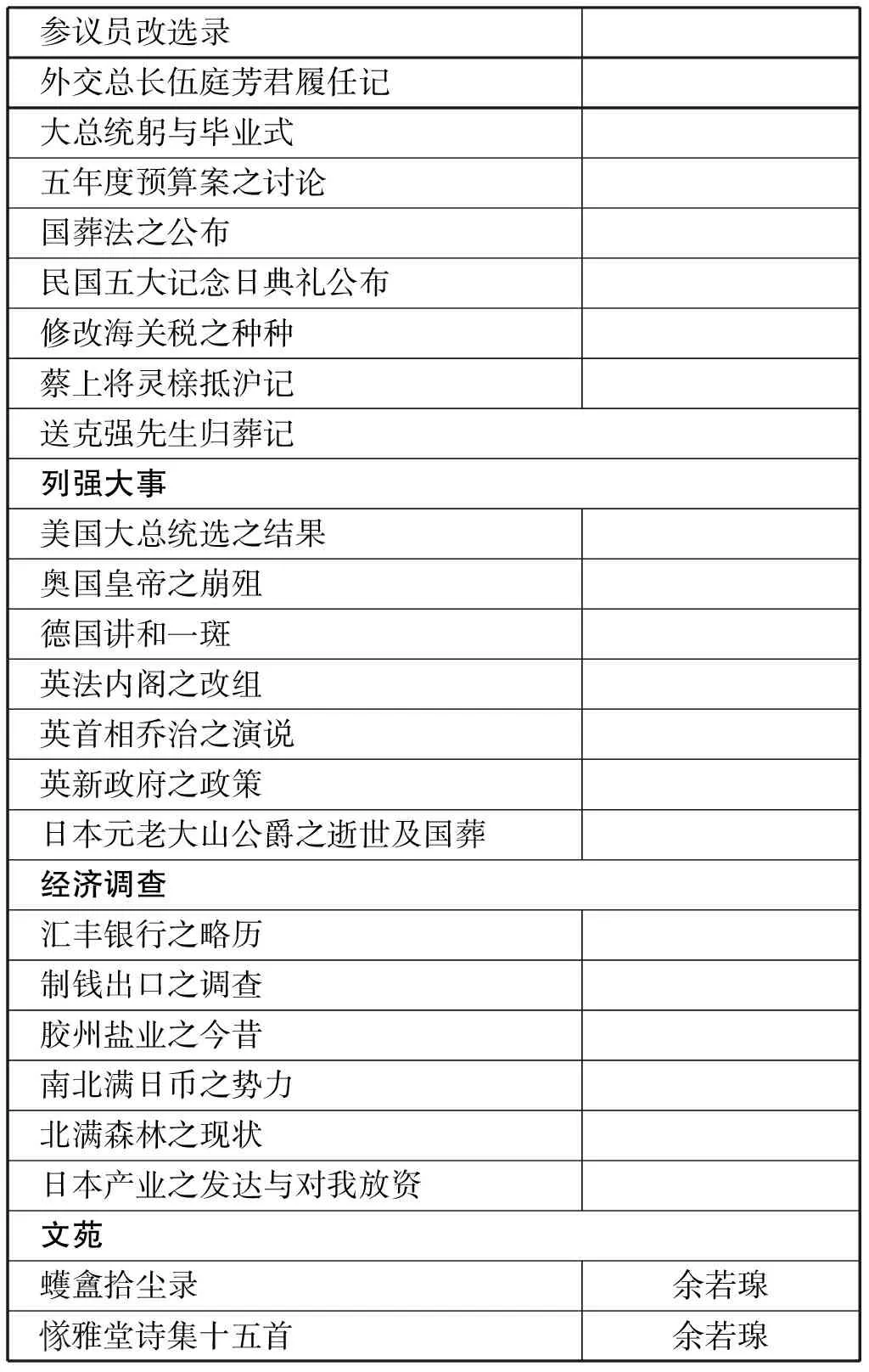

参议员改选录外交总长伍庭芳君履任记大总统躬与毕业式五年度预算案之讨论国葬法之公布民国五大记念日典礼公布修改海关税之种种蔡上将灵榇抵沪记送克强先生归葬记列强大事美国大总统选之结果奥国皇帝之崩殂德国讲和一斑英法内阁之改组英首相乔治之演说英新政府之政策日本元老大山公爵之逝世及国葬经济调查汇丰银行之略历制钱出口之调查胶州盐业之今昔南北满日币之势力北满森林之现状日本产业之发达与对我放资文苑蠖盦拾尘录余若瑔雅堂诗集十五首余若瑔

《斯觉》的发刊词中有“夫欲求政治之平等,则增益国民之政识,厚棓(培)国民之政力,其尤要也;欲求社会之平等,则灌输国民经济之知识,宏浚国民谋生之资能,其尤要也。同人不敏,窃志于斯”句,说明《斯觉》以“增益国民之政识”“厚培国民之政力”“灌输国民经济之知识”“宏浚国民谋生之资能”为目的。

目前没有证据能证明余氏参与创办《斯觉》,《斯觉》也没有文章确实在“宣传革命,鞭鞑军阀”,且署名为余氏。余氏之诗文出现在《文苑》栏目,仅能说明余氏再次选择了文学,正如留日期间选择文学一样。顺便提一下,《文苑》栏目所收《蠖盦拾尘录》与余氏铅印版《蠖盦拾尘录》有出入。十五首诗皆被收入《诗集》卷十一。

五、返黔之后的余达父

(一)1918年前后的余达父

上文中已提及化石桥法政专门学校在1918年7月停办。学校将停办,教员应有机会提前知晓。或许是因为余氏知道自己即将失业,也或许是因为余氏早已厌烦漂泊的生活,余氏决定返乡。返乡前余氏第三次赴日,前往日本横滨取其子余祥桐之棺材。此行从天津出发,时间是1917年6月12日。《诗集》卷十一有《四月廿三日晨出大沽此行往横滨取桐儿寓榇》诗。11月10日,余氏取回其子之棺材,13日下葬,15日为参加其兄余若煌之葬礼而赴蜀。《诗集》卷十二《郁曼社(佗)大理以衙斋望西山怀余诗见寄,依韵和之》诗自注“余九月廿六日至家,廿九日葬亡儿归榇,十月朔即往蜀会葬伯兄。”

1918年,余氏“痈发于背,垂危之际,复中风疾,右手足拘挛不仁,卧蓐三载,始倚杖而行。”(《诗集》卷十四《豁然篇并序》)1919年,只能“倚杖而行”的余氏再次面对亲人离世。此次离世的是其侄子余健光。《诗集》卷十二有《哭辉侄己未十月十五日,得谢慧生电,云辉侄没于上海,九月二十日以巨川轮船运至重庆》诗。

余健光之死,不仅给余氏一族带来了巨大的痛苦,对近代民主革命事业来说,亦是巨大的损失。1920年5月7日,孙中山为胡汉民所撰《余祥辉传》作序说:“健光之死也,民党知与不知者,皆为叹伤,以谓使天假之年,获竟其志,其所造当什百倍于今日也。惟健光则固以奋斗而死,自有志于革命以来,真所谓一息尚存,未尝少懈者……”[24]

得到孙中山如此肯定,余健光在革命活动中所作的贡献无需赘言。余健光之死,使余氏对活着丧失了信心。1920年,余氏为自己预造了坟墓,碑文为“诗人余雅先生之墓”,落款“民国九年庚申三月八日余若瑔自题”。[25]知命之年的余氏为自己预造坟墓,其内心的痛苦可想而知。自题碑文“诗人余雅先生之墓”,可见余氏对自己在人世间所扮演的角色的定位是诗人。这也是余氏在日本没参加革命,在《斯觉》的《文苑》栏目投稿的原因。

(二)1920年以后的余达父

1921年,余氏的第二位夫人陇氏去世。《诗集》卷十二有《悼亡妇陇没于辛酉十月二十九日,时余方由贵阳归,仅弥月也》诗。其后,余氏住宅遭山贼抢掠,余氏亦被绑架,近三个月后才获救。“民国十年辛酉十二月二十日拂晓,仁怀县礼播里之土贼赵清河、潘凉臣,率其徒六七十人捕系余管庄人陈德周以攻,余宅财务破散。且舆余身至礼播里之龙井,展转八十日。三月十日,遌孙旅之刘营兵士搜山,始出盗窟。”(《文集》卷三《陈德周墓志铭》)

1922年,余氏得周素园推荐,任贵州大理分院推事,后任刑庭庭长。这是余氏职业生涯的巅峰时刻。1925年,黔军将领彭汉章回贵州主政,余氏代法院全体同人作《彭仲文省长就职祝词》(《文集》卷三),为贵州未来的发展献策。次年彭汉章被军阀周西城等逐出贵州。

余氏诗作中频频出现归隐之意,1927年余氏辞官归隐。此时终于如愿,但此选择应为无奈之举。1928年冬,余氏赴云南避兵祸,此时余氏已五十八岁。1931年至1933年,余氏边养病边著述。1934年,时任贵州省主席的王家烈聘余氏为省政府名誉顾问,没过多久余氏病逝于贵阳,终年六十四岁。随着余氏的去世,余氏一生的荣誉与痛苦亦皆烟消云散。

六、结语

余氏赴日应有两个原因,一是为了避难,二是因为科举制度被废除。可以说余氏在无可奈何的情况下选择了赴日。但从另外一个角度来讲,当时已爆发了赴日留学热潮,余氏顺应时代潮流,携一子两侄子赴日,不仅改变了余氏一族的家族命运,亦成了近代彝族留日史上不可忽视的人物。留日期间的余氏因其“性好词章小学”,在明治诗坛有一定影响力。在彝族文学史、近代彝族对外交流史上的重要性无需赘言。回国后的余氏身为法政科举人,却未被授予官职,是因为返乡丁忧没有参加廷试,后来爆发了辛亥革命。结合余氏六次科考落第,可以说余氏注定与清朝的官职无缘。余氏曾当过律师,曾在化石桥法政专门学校任教。笔者未能找到其他1913年前后从事律师、高校教员职业的彝族人的资料,余氏有可能是民国时期第一位彝族律师、高校教员。《斯觉》并非报纸而是杂志,目前亦没有证据能证明余氏参与创办《斯觉》并在《斯觉》中“宣传革命,鞭鞑军阀。”目前关于余氏与《斯觉》的关系,最稳妥的说法应是余氏在《斯觉》发表过诗文。

纵观余氏的一生,可知余氏在那个动荡不安的年代,过完了自己充满艰辛和痛苦的一生。最后,希望本文能为更全面地研究余氏提供便利。