沈阳地铁区间临近既有构筑物安全性分析

2021-12-16钱丽华

【摘 要】文章针对已完成地铁车站风道工程,在区间盾构侧穿既有地铁车站风道结构时,运用MIDAS GTS NX有限元分析软件建立有限元模型,利用数值分析的方法,综合考虑地层条件、空间效应、开挖方法等影响因素,模拟分析区间盾构开挖力学行为,分析新建建(构)筑物对周边既有结构的影响,指导区间结构设计。在进行区间设计时与周边环境结合,达到有效控制既有车站风道结构变形目的。

【关键词】地铁; 区间盾构; 侧穿既有结构

【中图分类号】U452.2+6【文献标志码】A

在城市建设中,为了尽量减少对既有建(构)筑物的影响,需就现有的工程情况,对既有建(构)筑物进行安全性分析,确保在施工过程中建(构)筑物的安全及施工工程本身的安全。本文就沈阳四号线长白岛站—长白南站区间侧穿长白岛站1号风道为例,从既有结构的变形情况、内力变化情况进行分析,对既有结构受影响的程度、受影响的范围进行分析,提出安全保护措施建议,为工程安全建设提供指导。

1 工程概述

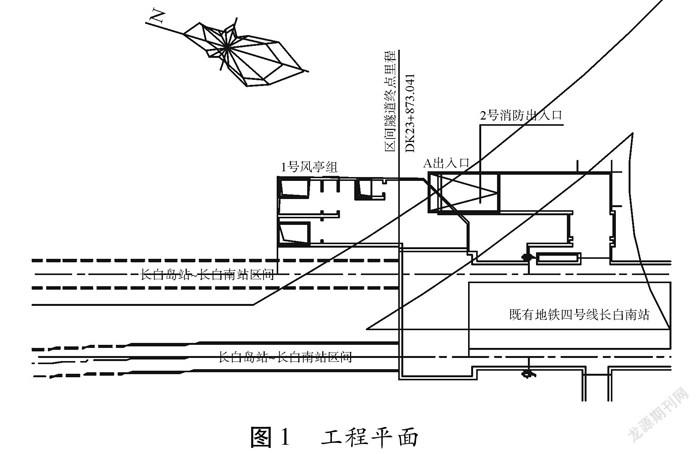

(1)长白岛站—长白南站区间采用盾构法施工,区间侧穿四号线长白岛站1号风道(图1)。

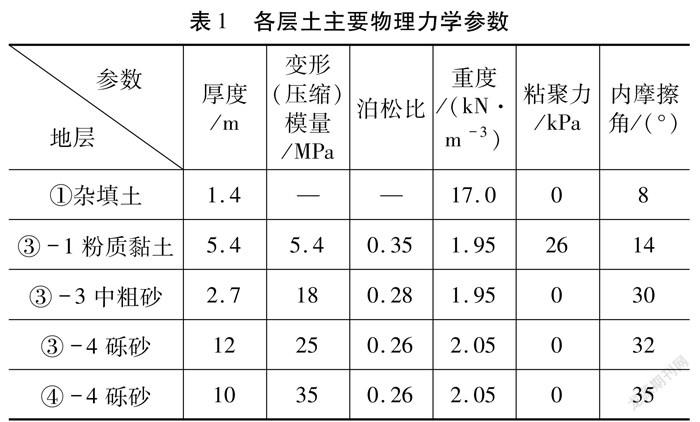

本场区范围土层主要是粉质黏土、中粗砂、砾砂,地下水类型为潜水,含水层主要为砂土及砾砂层,主要接受大气降水和地下径流补给,以侧向径流为主要排泄方式。2015年及2016年年初现场作业期间,在建长白南站站正进行基坑施工及管井降水,本区间的地下水位受此影响较大。根据区域地质资料,拟建场地近3~5年最高地下水位距地面约为6~8 m(表1)。

(2)既有建筑物:四号线长白南站1号风道既有结构设计概况。

四号线长白南站1号风道为地下二层三跨结构(局部两跨),风道宽度约14.2 m,长度约39.7 m。风道与四号线长白南站小里程端相连,四号线长白南站为地下三层站。1号风道采用C40混凝土,顶板厚度500 mm,中板厚度400 mm,底板厚度800 mm,侧墙厚度500 mm,顶梁尺寸700 mm×900 mm,中梁尺寸700 mm×700 mm,底梁尺寸800 mm×1 000 mm,柱尺寸600 mm×600 mm。

(3)拟建长白岛站—长白南站区间结构设计。

长白岛站至长白南站区间采用盾构法施工。地铁盾构隧道均采用C50混凝土,隧道外径6 m,内径5.4 m,隧道衬砌厚300 mm,主受力钢筋采用主受力钢筋采用HRB400钢筋。

(4)长白岛站—长白南站区间结构与风道结构位置关系。

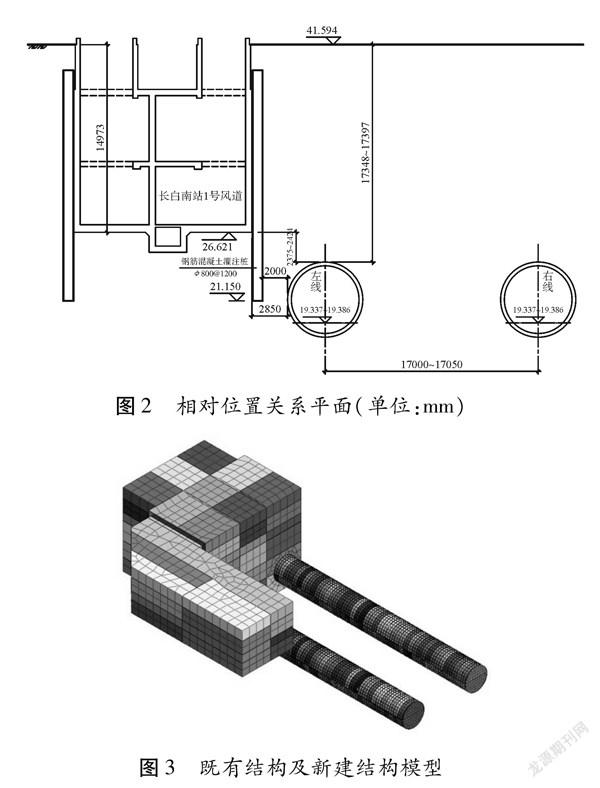

长白岛站—长白南站区间侧穿四号线长白岛站1号风道,区间与风道水平距离约2.85 m,竖向距离约2.37 m(图2)。

2 有限元分析计算

建立模形见图3。

(1)采用弹塑性计算模型。

(2)岩土体的变形是各向同性的。

(3)初始地应力的计算只考虑初始自重应力,未考虑构造应力。

(4)开挖后土体应力瞬间释放。

区间采用盾构法施工,先施工区间左线,后施工区间右线。盾构机由长白南站始发,施工区间左线,到达长白岛站后掉头,施工区间右线,返回长白南站(图4)。

3 计算结果及分析

3.1 既有1号风道变形

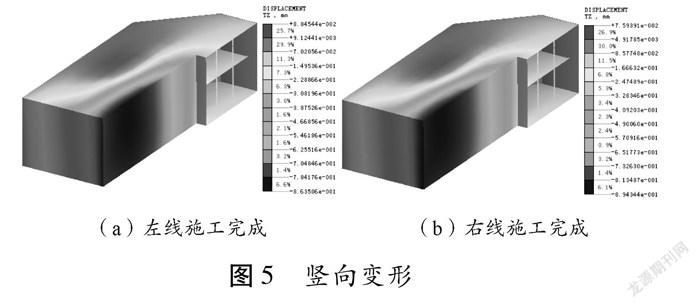

左线施工完成后风道最大沉降量为0.86 mm,右线施工完成后风道最大沉降量为0.89 mm,风道沉降主要发生在左线施工期间,右线施工对风道影响较小。最大沉降量小于10 mm满足沉降变形要求(图5)。

左线施工完成后风道最大水平变形量为0.36 mm,右线施工完成后风道最大水平变形量为0.41 mm,风道水平变形量均较小。最大水平变形量小于5 mm满足水平变形要求(图6)。

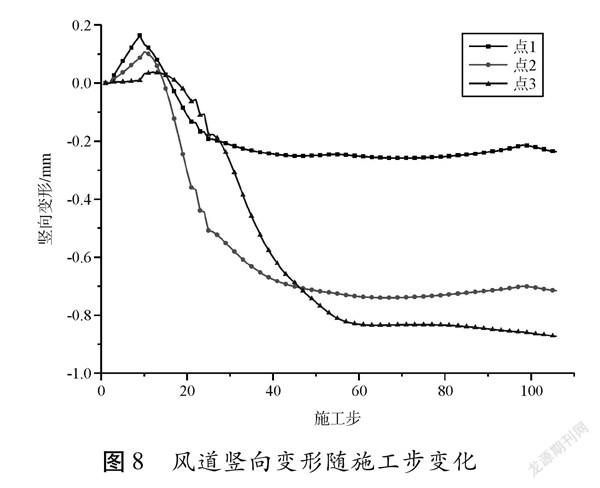

取风道底板靠近新建隧道侧三点作为沉降分析点,各个分析点编号如图7所示。

左線盾构由长白南站始发,依次对点1,点2,点3,产生影响。沉降发展主要发生在左线施工期间(S3~S54),右线盾构施工由长白岛站始发,右线施工期间(S55~S106)风道产生沉降较小。风道角点,即点3,最终沉降量最大(图8)。

3.2 既有结构内力

风道弯矩及风道结构内力对比见图9、表2。

4 结论

(1)风道最大沉降量为0.89 mm,小于10 mm满足沉降变形要求。风道最大水平变形量为0.41 mm,小于5 mm满足水平变形要求。

(2)风道沉降变形发展主要发生在左线施工期间,右线施工对其影响较小。

(3)区间施工对风道顶板内力影响较小,对风道底板及侧墙影响较大,内力增加最大达到30%。进行配筋验算,现有配筋满足要求。

(4)盾构区间控制好推力、推进速率、盾构姿态及壁后注浆。盾构破桩过程中根据监测反馈及时调整刀盘转速、扭矩、千斤顶顶力。加强监控量测,在施工时进行实时监控,根据监测数据及时调整盾构掘进参数。

参考文献

[1]张大鹏.盾构隧道施工对邻近立交桥桩基位移及应力影响分析[J].路基工程,2020(12).

[2]郭成详.砂卵石地层地铁隧道下穿既有隧道影响分区与控制研究[J].路基工程,2020 (12).

[3]孙钧,等.地下结构设计理论与方法及工程实践[M]. 上海:同济大学出版社,2016.

[4]吴煊鹏,等.中国盾构工程科技新进展[M]. 北京:人民交通出版设,2019.

[5]曾亚武.地下结构设计模型[M]. 武汉:武汉大学出版社,2013.

[定稿日期]2021-02-03

[作者简介]钱丽华(1977~),女,硕士,高级工程师,研究方向为地下结构。