妙手偶得

——吴子复集《好大王碑》联

2021-12-16薛元明南京

◆薛元明(南京)

吴子复是当代隶书大家,亦是广东书法重镇。南粤一地的隶书大家有很多,从李文田、梁启超到林直勉、胡汉民,代有人才,各有所宗。吴子复亦位在其列,主攻《好大王碑》,且藏有精美拓本,朝夕相对,刻苦临池。我印象最深的一件事是,吴子复老先生因为书法,变得非常乐观,在非常年代,家人被下放之后,因为有《好大王碑》相伴而得到慰藉,戏称自己拥有了“‘好大王’年”,可见其钟情此碑之甚。当书家沉醉于某碑某帖,便能乐以忘忧、乐此不疲,才能够做出成就。

书法史中的经典不胜枚举。书家找到个人的“立足点”尤为重要,比如《石鼓文》之于吴昌硕,《天发神谶碑》之于徐三庚,《祀三山公碑》之于齐白石,《校官碑》之于林直勉,《好大王碑》之于吴子复。碑帖和书家之间既相互选择,也相互成就。不能不说,自好大王碑被发现以来,喜爱和推崇者不计其数,其稚拙、天真之魅力,迷死了很多人,但其天真烂漫的特点也易于变得浮夸,尤其是结字夸张,成了“大头娃娃”,过犹不及。前贤有言:“学书贵在法,而其妙在人”,法本无法,贵在深造求其通。

吴子复无疑示范了一种成功方式。

吴子复身处一个特殊的时代、一个巨变的时代。在吴子复身上,体现了剧烈的社会转型中,古与今、中和西的对撞和交融。在他的身上,可以找出“东西南北”四个关键字。书法是东方文化的精华,此言应该不差,人生经历中,初沐西风,生逢“西学东渐”的开端,本身就是岭南人,恰恰又非常喜欢北碑。所以,像他这样的一代人,艺术风格的影响因素是多头的。但在吴子复身上所呈现出的,最重要的特征仍然是“旧”是“中”,而不是新潮,更不是西洋。这就需要反思一个问题:今时的书法研究,充斥了大量的西方名词,好好的理论变成了“夹生饭”,喜欢用西方思维来诠释几乎关于书法的一切,实际上主要还是炫耀,却恰恰见证了浅薄之所在。而在当时,像吴子复这样的人,却能坚定地恪守传统,极度热爱传统。说到本质,他们这一代人,虽然沐浴西风,却最终看到了本质差异,而且对于传统文化是耳濡目染,纵然心游万仞,仍是矢志不移。今人无论是对于中国文化还是西方文化,大多是一知半解、浮光掠影,更多是假洋鬼子、叶公好龙而已。

吴子复最擅长的是隶书,在岭南一地具有承前启后的作用。为什么这样说?在吴子复之前,虽有很多代表性的书家,但擅长篆隶的仅有李文田、邓尔雅等少数人。吴子复相近时代中人,有林直勉、胡汉民和容庚等人。此三人之中,林和胡是以革命家的身份出现的。吴子复本人则承认,他的隶书深受林直勉的影响,曾说:“林直勉先生是近百年来数一数二的书家。”当中不免有一些对于乡贤的溢美成分,但不可能全是谀词,也包含有真心话在内。林前半生介入革命,后半生致力于书法,可惜死得太早,故而壮志难酬。胡汉民的主要成就在《曹全碑》,功力颇深,但从吴子复对《曹全碑》的临摹和创作来说,两人至少在伯仲之间。胡的隶书面目较单一,终生未脱《曹全碑》窠臼。容庚的主要成就在篆书,在文字学研究,不在创作。相比之下,吴子复最主要是以书家身份来亮相的,但是他的成就不单单是书法,还有篆刻和绘画。在吴子复身后,多数人受到其沾溉,“吴隶”至今已是蔚然大观。

作为专业书家,吴子复在其一生中,有意识地进行大量的梳理和创造。更准确地说,一个真正的书法家,必须对于书法史有自己的贡献。贡献愈大,价值就愈大。这些贡献,可以分为语言(文字)表达和创作实践两方面,一种是明示,一种是暗示,需要结合来看。他所取法的别贴,计有《礼器碑》《张迁碑》《西狭颂》《石门颂》《郙阁颂》《校官碑》《封龙山颂》《尹宙碑》《鲁峻碑》《曹全碑》《好大王碑》《杨淮表》《大开通》《武梁祠》等数十种,此外还有《北海相君碑》和《祀三山公碑》等亦篆亦隶者。

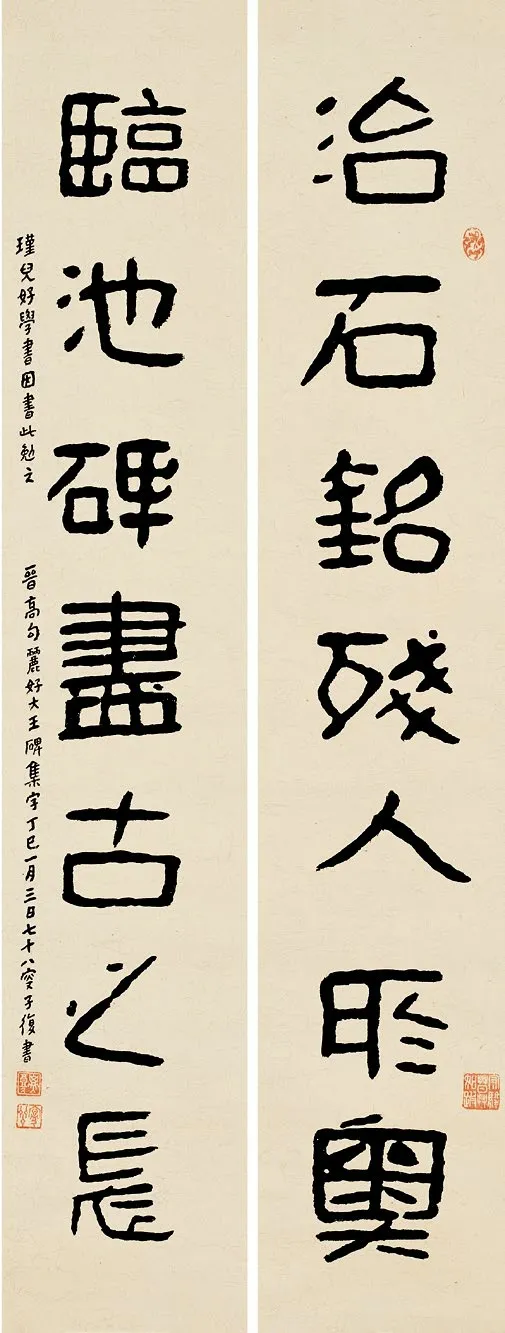

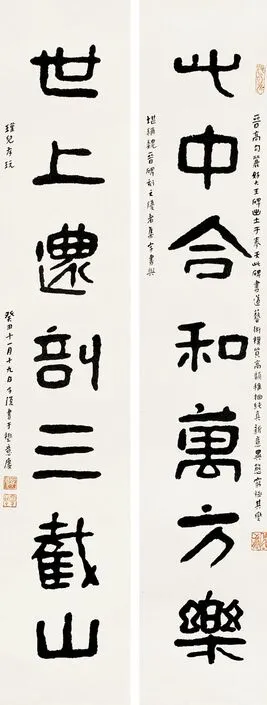

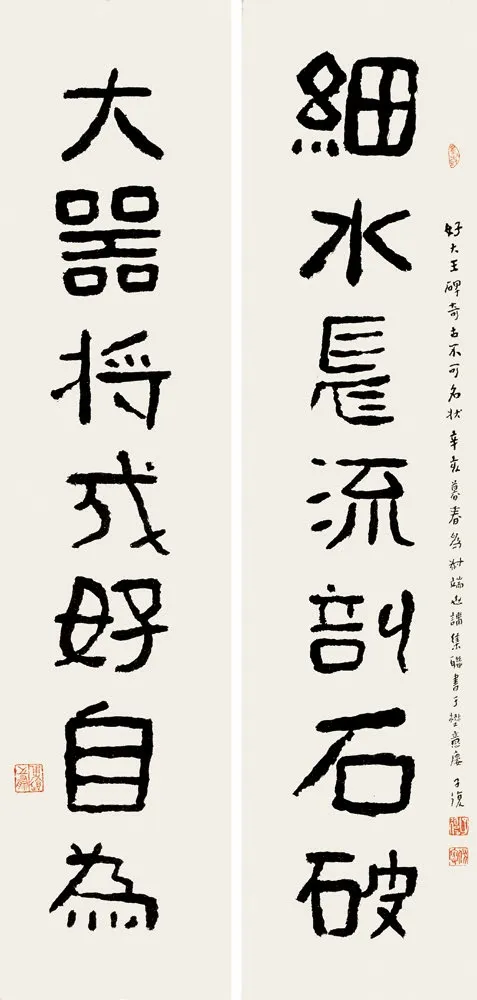

从中可以看出,吴子复最爱的是《好大王碑》,一生留下来的临作和集字联很多。能不能深入一种碑帖,关键在于对于碑帖的熟悉程度。要想熟悉碑帖,集字和集联无疑是最好的方法之一,可以冶文字内容和笔墨技巧于一炉。针对《石鼓文》《石门颂》等名碑帖,前人集出不计其数的妙语佳句。吴子复前辈对《好大王碑》熟稔于心,妙手偶得,集联有数十幅,嘉惠书林。真正的、永恒的艺术魅力,必须来自于也只能来自于经典作品。这些集联非常接地气,兼有奇思妙想,读之思之,回味隽永,如“三十一年还旧国,百万雄师过大江”,“寂寂虽无人领带,年年自有燕归来”等等,各臻其妙。有一些对联,署名落款在上联右下,值得关注。不外有意和失误两种情况。更大可能是有意自左而右书写。甲骨文和汉印偶尔会出现自左而右的书写,明清流派印中也有极少数这样的情况,比如黄士陵就有一方“和光同尘”便如此。如果是失误,只要创作完工后稍加检视,就可能会发现,但自我感觉艺术质量过得去,也就留下了。我曾经见过来楚生给刘一闻写过一副对联,上下联颠倒,最后却不改了,留一个“错版”做纪念。不管如何,非常态的做法不可以模仿。

在吴子复一生的历程当中,书风变化脉络大致是:早年取法较驳杂,最初取法清季邓石如、伊秉绶、何绍基,而又径取乡贤林直勉,追求用笔的动态感,用笔恣肆,笔画厚重,精神外露。继而学汉隶《礼器》《张迁碑》《曹全碑》等,最后的立足点是《好大王碑》。自从中年宗法汉隶之后,他就毅然决然,相伴终生,确立了一生的格调。宗法汉碑可以进一步大致分为两个时期,前一时期主要取法《礼器碑》,意在表现碑版的精严,以方笔为主,后一时期主要以《好大王碑》为基调,意在追踵碑版的残泐剥蚀状态,以圆笔为主。“方”可以显得精神外露,“圆”则有很大差异,至于圆滑乏力或圆融浑朴,更有云泥之别。对于每个书家来说,在个人审美没有完全成熟之前,容易受到时风影响,受到周边人尤其是家族中人的影响,在所难免,不仅没有个人气象,就是眼界和功力没有到位,处于一个彷徨期。大多数人基本上都要经历这样一个过程。

治石临池联

此中世上联

吴子复在其一生中,一直专攻隶书,始终不离碑学要旨。将汉隶作为“一盘棋”来考虑,按照一定的步骤来付诸实践,无疑更加理性。对他影响最大的就是《好大王碑》。《好大王碑》亦篆亦隶亦楷,风格十分奇特,楷有二三,篆隶六七,有诏版之韵,夸张恣肆,书风温和醇厚,遒古朴茂,多用圆笔,藏锋逆入,古厚沉着,气静神怡,质朴率真,自然天成,故而十分对吴子复的胃口。吴学之而得“疏秀”之境。“疏”即疏朗、宽绰,“秀”主要是指灵秀、飘逸,将二者合二为一,极端不易。宽绰容易松散,灵秀容易麋弱,吴子复能够在保留原碑字形体势的情况下参差错落,稚拙天真,穷极而变,新意异态呈现。由此也可以看出吴子复的思路,注重的循序渐进,但从未忘了兼收并蓄。

宗法汉隶,本质就是力求“入古”,入古深、功力厚。在这里要提及吴子复的西洋留学经历。因为真正地了解“西”,反过来就会对于“中”有更真切的看法,就更加能深刻地认识到传统的本质。像王羲之、米芾这样的人,就谈不上这种思维,因为他们当时身上还没有这种焦虑,在他们的体内,中国文化完全是一个完满自足的文化系统。近代史上对于中国传统文化的焦虑,主要是整个国力的衰败,由此及彼,对于书法乃至绘画等有了改造的想法。这种“改造”在今日看来,有些过度了。环境的变化令人心浮躁,无法真正深入传统。如果真正深入传统,就不会有这种彷徨。绘画在西方可以找到相对应的范畴,书法是没有的,但在审美和形式上进行了渗透,唯独篆刻的属性极其“顽固”,所以至今没有“现代篆刻”。从哲学的角度来理解,时空永远是连续的,但同时也是静止的,对于不同阶段的人来说,相对应的时空永远是现在。所以,在“西学东渐”的百年之后,应该重新反思。对于书法而言,并非是书法本身属性的改变,也并非是人自身属性的改变,而是环境的改变。这才是需要去积极应对的。

娄山黄河联

家在人称联

旋门出谷联

对于吴子复这一代人来说,他们始终是坚定的传统主义者。他们的书画印仍然以传统文化为前提。对于吴子复来说,画风可能有某种不自觉的改变,进而影响到其书法。从吴子复的作品尤其是集联来看,应该是叠好格子再书写的。每个字基本等大,极少大小悬殊,有些机械,但不刻板。这可能是个人习惯。有现场观摩过吴子复创作的知情者曾介绍,“吴子复写字不是从右向下写,然后再向左写,而是从中间开始写,或从更后的开始写,根据内容需要,根据段落音韵,该重的或特轻的先写。”关于这一点,笔者在创作四字横幅时有过尝试,自左而右写完,但整个内容仍然是自右而左的顺序,有时可能会出新意。更确切地说,这又是一种“嫁接”——曾经学过西洋画的吴子复很可能把西洋画的构图法借鉴到书法创作中。当然,也并非是每件作品皆如此,也可能是偶尔为之,恰好被他人看到。甚至还有一种情况,就是故意给他人看的,众所周知的刘墉和翁方纲“斗法”之事,就充分说明了这一点。书法家在人前和人后判若两人。如果真正是“独门心法”,绝大多数书画家印人肯定是秘不示人的。

细水大器联

莫迷但奄联

“入古”的本质在于避俗,与时人和时风拉开距离。这当中的理解需要分别来看。一方面是“唯俗不可医”,另一方面是“雅俗共赏”,似乎是自相矛盾。其实并不矛盾,关键是“俗”到什么程度?是熟俗、世俗还是庸俗、恶俗?两者差别大。前者是有边界的,后者可能没有底线。如果刻意庸俗,就是媚俗,更不足取。所谓熟俗、世俗,就是下里巴人的审美,就是一种平常,甚至是一种平庸,属于常态。再者,主要看参照对象。赵孟和文徵明都是大家,但相比于王羲之和米芾来说,就是一种“俗”。赵和文的时代,书法追求圆熟、流利、美观的熟俗,以实用为目的,本身就是对于王羲之的一种“简化”。虽然“俗”,但还没有“俗到家”,所以仍然可以说是“雅俗共赏”。这个世界更多的是世俗之人,对于书法的理解侧重“常态”,就事实而言,无可非议。对于“变态”的作品,可能接受不了。针对王羲之的字,无论是专业还是非专业的人,都能接受,表述为“雅俗共赏”,不是说的王羲之书法本身,而是欣赏者。但是为什么又说“唯俗不可医”呢?因为在书法的取法中有一句话:“法乎上者得其中,法乎中者得其下”,那么多人学王羲之和米芾,或者学《石门铭》和《郑文公碑》,最终都成了“俗书”,这是学者之病,而非参照书家之过。这其中有很多的二道贩子、三道贩子,更主要的是才学不够,“俗人”一枚。没有审美能力,而不符合世俗需要。“雅俗共赏”指的可以是书家,俗人也能看得懂并接受的作品,“唯俗不可医”说的主要是欣赏者或取法者,属于美盲,即便是经典,也会变俗。

“古”对于吴子复的具体实践而言,就是“篆意”的统摄和运用,尤其是笔法方面。吴子复的“篆意”,具体来说,就是追求质感,笔画即便很细,也非常有厚度。吴子复曾在《篆刻艺术》一书中说:“书法与篆刻所用以构成形式者,不外为线条。线条必须有量感。所谓量感,就是在平面上画一条线而使人仿佛觉得是一条树枝向空间凸起。”对于“篆意”的提炼,本身就非常关键。从吴子复的大多数集联来看,注重的是实临,非常忠实,所以结字基本上是“照搬”过来,花的功夫非常深,最终成为一个有机的整体。作品通常以“件”为单位,不管笔法和结字如何变,在一件当中都要协调,否则就显得很驳杂、冲突。但说到底,“集联”并不只是简单地摆放,必须有流动的气韵,最终成为一个整体。如今科技发达,有数不清的“集字”作品集出版,但有哪一件能够比得上《集王〈圣教序〉》?虽然《圣教序》当中也有一些不协调之处,那是实在不得已,因为毕竟是集字,每个字的气息被严格限制在单个字的范围之内,但是总的说来是非常协调的,故而滋养了一代又一代书家。现今用电脑集出来的各种“×碑”联,内容很丰富,但缺乏生气,面目单一。这无疑给了书家一个启示:机器永远不可能取代人,再高级的印刷品都不能代替真迹。

吴子复的涩笔又不同于曾熙和李瑞清的夸张抖动,而是一种缓慢的发力,看似波澜不惊,所谓“以出世之笔写入世之字”的评价,并非故作高言。吴子复早年思想非常激进,中年历经生活磨难,影响了个人的人生理念,进而对其书风产生作用。有道是,大味必淡,看起来平平常常,却耐人寻味。从一个小细节就能感受到。他的隶书收笔处理,存在“有波”和“无波”两类,无论是有无“波”否,都处理得非常自然、含蓄圆厚。全不似当下搔首弄姿,让人掩鼻而过,甚至退避三舍。最主要的是,透露出金石味。这一点就不用了多说了。吴子复本身就是大篆刻家。“书印合一”的人,自然不同于单纯的书法家。总的来看,一丝不苟,笔笔到位,非常严谨。令人叹服的是,这种严谨之笔,却又能透露出慵懒、闲散的趣味,尤其以集《好大王碑》联更是如此,严谨而不板滞,这才是高明之处。作品时时呈现出某种趣味。这就是自己的个性,自然流露出来,不用过多强调。所以,虽然追求形似,处处有“我”的存在,又做到了“神似”,妙在“似与不似之间”,称之为“吴隶”并不为过。即便入古,虽“忘我”终不能忘我,亦不可忘我。

综合来看,能够做到法度中见性情和性情中见法度最难,圆笔较之方笔更难。俗话说,先需得法,中需有法,后需变法,无法之法乃为至法。书法创作本身贵在自然,切忌做作。但任何一件作品,无论如何用心设计安排,也很难达到真正的完美,总会有不尽人意之处。“法”更多的是在强调创作前的构思,使得成竹在胸、心有定数,绝非指创作前刻意设计、安排,甚至于造作和卖弄。最高明的创作,一定是最“真”的,开始前“天然去雕饰”,结束后“豪华落尽见真淳”,不扭曲作态、不刻意经营,达到无为之为、无味之味的高妙境界,所谓大道无术、大道至简。石涛《画语录·变化章》中说:“至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法”,强调了人与法的关系。石涛虽以狂放态肆、率性无法独步天下,但其无法而法、高度自由的背后却是法度自在、自在法度,正如孙过庭所言:“心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容于徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰意神飞。”

“书如其人”就是如其才学、如其性情,强调创作者修养、才调、风度、人格、气象在作品中的生发。性情有先天的,有后天的。个人无法选择“与生俱来”的那部分性情,但后天的自我养育很重要,通过文史哲的学习和为人处事的实践来涵养自己的心性。性情会在作品中自然流露和反映出来,直接表现为作品的“气息”。学问主要是通过“性情”这个中介转换作用于书法创作。法度可以学习、传授和推广,性情主要靠涵养、感知和诱发,法度易学,性情难养。性情表现为意趣,得意趣而易忘形,忘形则难很保法度,所以在书法的创作过程中,未必能刻意达到性情与法度的绝对完美统一,但始终不能忽视性情法度两相宜。法度不应为学而学,性情也不应为发而发。高明的书法创作,笔底自然生发,做到性情和法度既对立又统一。要知道,法度不能替代性情,性情不能替代法度,但性情有时选择法度,法度也塑造性情。没有法度的约束,就如同一个人生活极度没有规律。书法不遵循法度而为,就是在无端的消耗生命。书法创作和思考中的某些方式可以借助“游戏”来完成,但本质上绝对是个严肃的命题。

从吴子复等前贤身上,我们可以感受到他们对书画印艺术的虔诚和谦卑,正因为至诚,所以才能脱俗。黄山谷一再强调书要“避俗”,有鉴于此,就不能做一个俗人。都是俗人,到处是俗书,也就不奇怪了。取法《好大王碑》,如果最终只注重夸张变形,却做不到稚拙天真,无疑也是一种“俗”。

自擅碑临联