从鲁迅到张爱玲

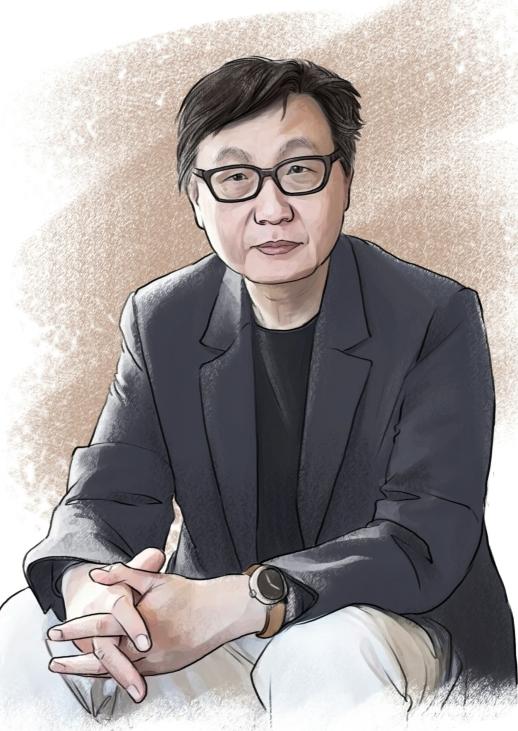

2021-12-15刘肖瑶

刘肖瑶

今年秋天,年近古稀的香港岭南大学中文系教授许子东在年轻人的领地B站开通了账号,坐在镜头面前讲文学史,过度曝光把他的脸变得又白又亮,模糊了皱纹和鼻梁,一下子年轻了至少十岁。“我先把广告词念了,这是任务。”看到词里写“B站”,许子东眉头一皱,“怎么叫这名儿?”

在许子东看来,文学就是一场梦,不论是通俗的、市场化的,还是所谓严肃的、历史的。人类的进步,也许就藏在用一个噩梦打破一个美梦当中。不过,首先我们必须承认,好的坏的梦,对于这个社会都是不可或缺的。

在2018年的讲稿《许子东现代文学课》里,许子东总结:“鲁迅是一座山,后面很多作家都是山,被这座最高的山的影子遮盖了,但张爱玲是一条河。”而在2021年出版的《重读20世纪中国小说》里又作进一步解释:张爱玲用一种“解构五四”的方法,颠覆了鲁迅这一辈的男性作家视角。

鲁迅和张爱玲,是许子东多年文学研究里至关重要的两座桥梁,虽然这二人在文学史上的地位性质迥异,但可各取其精华,以提炼整个文学史发展脉络。

是次南风窗记者与许子东的对话,也由这两位作家切入。

“鲁迅精神”不只属于鲁迅一个人

南风窗:今年是鲁迅诞辰140周年,他似乎正被现在的年轻人以各种方式“复苏”,比如在短视频、论坛话题和热议影视剧里被奉为新的“文化偶像”。在你看来,与过去相比,现在的年轻人对鲁迅的理解和认知存在哪些不同?受哪些原因影响?

许子东:大众传媒的推动是一个重要原因,比如《觉醒年代》这类节目。有些历史历来不太多讲,现在有一个契机让人们重新认识陈独秀、辜鸿铭等是很好的。今天如果专门拍一部几十集的电视剧《鲁迅》也非常有意义。

不过,鲁迅一直是中国知识分子的一个精神偶像,凝聚了一种集体智慧,不论左右各派都能引他为同志。每个阶段的知识分子都不断把他们的精神追求寄托到鲁迅身上,一是因为骨气,二是因为复杂。

前段时间汪晖有篇文章,大意说鲁迅是“怀疑革命的革命家,怀疑启蒙的启蒙家,是一个批判现代性的现代性作家”。启蒙是中国知识分子的使命感,但鲁迅从一开始就怀疑知识分子有没有能力、有没有权力来启蒙?虽然鲁迅对中国革命有巨大贡献,但他其实对负面性也有过太多、太早的警告。

南风窗:鲁迅承载着一代左翼文坛的理想范式,不过,在今天,文化界是否某种程度上受鲁迅式“战士型作家”的路径影响太深?前阵子纪念陀思妥耶夫斯基诞辰200周年时,就不乏对陀氏致以类似“肩住黑暗”“对抗现实”等现实主义赞誉。是否每个人心里都有一个属于他们自己的鲁迅?

许子东:我们今天讲鲁迅精神,不只是鲁迅一个人的事。虽然每个人都可以从自己的角度去相信、学习、崇拜鲁迅,但都强调鲁迅独立的精神人格,就是毛泽东所说的“没有奴颜和媚骨”,敢于站起来反抗权势——不论是经济还是政治上的权势,而这也一直是殖民地、半殖民地人民最宝贵的品质,是中国知识分子一直追求却很难做到的“骨气”。

南风窗:“张爱玲让人困惑的一点是她的小说被包装成琼瑶的外表,可里面却有鲁迅的成分。”张爱玲和鲁迅在他们自己的时代都比较孤独甚至是凄苦,晚年更加落寞,后来以五四为界,被分别打造成两个时代的代表作家。在今天,这两位作家分别受到的历史待遇有哪些关键差别?

许子东:鲁迅代表忧国忧民的“宏大叙事”,张爱玲代表相反的另一方向,即“日常生活”。改革开放后,中国的主流意识形态也有一个从宏大叙事向日常生活的转折,从“世界革命”到“美好生活”,从牺牲、斗争到和諧、小康。看上去是一个很大的社会改变,实际上,今天讲幸福和谐生活也是一种宏大叙事,变化的只是宏大叙事的内容。

南风窗:建国后的头30年,张爱玲其实一直是被大众冷遇的,夏志清的研究将她推上了一个谈论与研究的高点,直到今天,人们对张爱玲的理解还存在哪些误读?

许子东:夏志清之前,张爱玲并不进入文学史,谈不上忽略,是基本不知道她。近几十年开始重新被重视,至少有三点原因:其一,前面提到,意识形态开始注重日常生活了;其二,城市化进程推动读者兴趣从乡土文学转向市井世情;最后,是八九十年代以后女性主义文学的崛起。

有一年我到欧洲开会,李泽厚先生就很真诚地同我讲,说今天对张爱玲的评价太高了,他认为,和鲁迅比较并不合适。

不过,学界很多人认为张爱玲其实被提到了一个过高的位置。有一年我到欧洲开会,李泽厚先生就很真诚地同我讲,说今天对张爱玲的评价太高了,他认为,和鲁迅比较并不合适。

南风窗:我们知道张爱玲其实是“反女性主义”的,她笔下的女性命运往往悲苦或落寞,今天,她却总是被请出来坐到一个女性主义的位子里。如何看待张爱玲的“女性意识”和今天的“女性主义”之间的关系?

许子东:张爱玲早年并不知道“女性主义”的理论,但她很早就有了“女性主义”的意识。在四十年代的《自己的文章》里,她说主流作家都写“超人”,我要写“常人”,超人关心革命和斗争,常人关心和谐生活,“超人”常常是男人来做的,“常人”代表文学当中的“妇人性”。在那个年代提出这个理论很特别,也与后来讲的女性主义批评不谋而合。

在这个意义上,张爱玲的作品具有女性主义的意识,后来的丁玲、萧红、铁凝、王安忆等作家也是这个脉络,这部分中国最好的女作家,既是批判女性的,但又充满了女性主体意识。

不过,和现在流行的甚至是被误解的女性主义又不同。现在有爽文写“大女主”,很多男人围绕一个女人,女人能掌握爱,也能掌握钱和权。张爱玲是批判女人的女性主义,虽然不从理论出发,但比很多从理论出发的文学要更清醒。

南風窗:你曾提到张爱玲的“异国情调”和“伪西方”概念,这让人想到另一位女性作家严歌苓。严歌苓不少作品也讲异国情调,讲个体感情和文化精神上的出离。她与张爱玲的在对女性命运的思考方面有哪些不同?

许子东:严歌苓由于其特殊的人生经历和海外视角,还是在往宏大叙事的方向去努力,这点与张爱玲、王安忆不一样。严有一个视角和雄心,要总结灾难教训。她有宏大叙事的一面,但骨子里又有女性角度。比如《陆犯焉识》大部分写劳改制度、政治悲剧,但最感人的还是夫妻之间的关系,叫人去问到底什么叫爱情?

南风窗:大陆、香港和台湾对张爱玲的理解与解构各有哪些不同?

许子东:在台湾,张爱玲是一种文学传统,大部分作家都以学习张爱玲为荣,学习她的艺术手法;香港最接近张爱玲的是都市环境,张爱玲的小说有许多电影手法;在大陆,张爱玲代表了从革命到日常生活的转折,一部分人看她“琼瑶式的外表”,但也有人看中她严肃的精神内核,比如学者王富仁就曾经说“张爱玲是女的鲁迅”,很有意思的说法,但恐怕北京和台北的学者不会满意。

人都是需要幻想的

南风窗:你在《第一炉香》里也有客串,是怎样与这部电影结缘的?作为“张爱玲学者”,在你看来,电影在大陆播出后其口碑不尽如意的原因有哪些?

许子东:筹拍《第一炉香》时,制片公司找李欧梵和我“顾问”,其实也没顾上什么问,参观片场时当了一下路人甲,挺好玩的。

11月17日,我才在香港看了首映,个人感觉其实没有一些差评说的那样糟糕。电影前三分之二基本都是照着张爱玲原著来的,主要是后面三分之一。这部分小说里没有详写,寥寥几句带过。我为此专门写过论文分析,张爱玲为什么要省略这一部分?就是为了让读者去检讨葛薇龙前半生一步步追求的虚荣,最后怎么来到一个荒谬的境地:从文学传统看,是从青楼的家庭化(《海上花列传》、郁达夫《秋柳》),到家庭的青楼化(张贤亮《绿化树》、贾平凹《废都》等)。

在电影最后,编剧王安忆和导演许鞍华有意地把三观拉“正”了一点。女主角拼命想要改造花花公子,这就有点像《倾城之恋》。这是王安忆与许鞍华有意识补充的“爱情”,但大概不是张爱玲的本意,因此张粉不满,特别不满意最后一句“我爱你,你个没良心的”。张爱玲笔下的人物基本都不是那种爱情至上的人,她写的女人对待婚恋都是有功利的,除了《赤地之恋》,可《赤地之恋》是张爱玲写得最糟糕的一部爱情小说。

也许张粉们期待太高,对任何改变都会变得非常敏感。

南风窗:在2018年的一次访谈里,你将相关作家刘以鬯与张爱玲并提。刘以鬯“衔接了五四文学”,张爱玲则对“五四传统”具有否定性和扭转性,这两位作家也都与香港有着千丝万缕的联系,从文学史角度看,二位有哪些异同和关联?

许子东:刘以鬯和张爱玲背后都有青楼小说的传统,简单概括就是鲁迅说的“才子与风尘女子”。这一模式在晚清时有“溢美”,有“溢恶”,也有“近真”,比如《海上花》,靠近真实世界,但基本都是“才子落难,风流女子相救”。五四以后,才子一边落难,一边还要忧国忧民,女人则扮演知己、红颜、民众等等多种角色。

幻想没错,人都是需要幻想的。但严肃文学是“打破幻想”的,打破了,你当然就不舒服了。如果把张爱玲的《小团圆》改编成几十集的连续剧,肯定把人看得很绝望。

同样的路径,用男性视角来讲,就是郁达夫传统里那些报国无门、怀才不遇的苦闷,主人公形象变成了俄罗斯文学里的“多余人”“零余者”。“五四”以前代表是郁达夫,“五四”以后到香港就成了刘以鬯,包括一直到当代的《绿化树》、《废都》、王小波等作家,都有着这样一种文学传统的延续。

南风窗:在这套传统路径上创作出来的爱情故事,男人和女人似乎一直是拯救、被拯救、互相拯救的模式,救来救去的。

许子东:没错。从男性的角度来讲也是在做梦,象征知识分子救大众。这就又回到鲁迅,鲁迅的厉害之处就在于,他既表现了“知识分子救大众”,同时他要告诉你:救不了时,你反而害了大众。

《伤逝》里涓生把子君从家里忽悠出来,最后同居、回去后还是“娜拉出走”后的悲剧。所以前面我们讲鲁迅是“怀疑启蒙的启蒙”,“批判现代性的现代性作家”。这点非常了不起。

南风窗:今天文艺创作尤其是影视剧里,“大女主”的概念很多,市场效果却反而不如张爱玲她们对女性“堕落”“悲情”的刻画来得真挚,是审美的原因还是人们对“女性主义”的误解?

许子东:不能说是误解,其实还是通俗文学与严肃文学的区别,前者是让你舒服,让你做梦的。传统女性文学里有几种人物典型,一个是张爱玲、萧红这种与男权作斗争的,一种是讲参加革命这类的,第三种是一个女的周围有很多男的,但实际上女性身体还是成为“战场”,像《白鹿原》里的田小娥。还有一种就是贤妻良母型的,从祥林嫂到《活着》里福贵的老婆,女人受了无数的苦。

今天的“大女主”,可以属于第一种努力改造“渣男”,也可能成为第三种,不同类型的男性在周围,但她把他们玩得团团转,一种女性主义白日梦。类似《三十而已》这样的电视剧就可以满足观众幻想:一个30岁左右的职业女性,有不错的成就,有自己的家庭、爱情等等,而且男的都不如女的……

非要说成是女性主义也可以,也许是“女性主义的通俗文学”。幻想没错,人都是需要幻想的。但严肃文学是“打破幻想”的,打破了,你当然就不舒服了。如果把张爱玲的《小团圆》改编成几十集的连续剧,肯定把人看得很绝望。

文学仍在试图做社会的“药”

南风窗:这么说起来,似乎很容易让人对“严肃文学”的未来感到绝望。

许子东:美国理论家米勒说,小朋友睡觉前喜欢听故事,但他听的大多都是已经听过的故事,熟悉的情节再听一遍,就能很舒服地睡觉去了,为什么?从哲学上来讲,熟悉的故事是对自己已有世界观的一种肯定。大部分的时候,人需要这种肯定。所以我们会不厌其烦地重复已经知道的故事,比如《007》、武打片,大部分电影都是这样。

不过,有时候小孩也需要听没听过的故事,如果跟他原来的想象不一样,狼外婆真的进来了,小孩就吓哭了,晚上睡不着觉了,因为这个故事在挑战他的已有的世界观。

不管是现在还是将来,人类社会始终都需要这两种故事,美梦和噩梦,都需要。这就是严肃文学跟通俗文学的差别,没有高下,只有不同。

所以不用担心所谓严肃文学不被年轻人喜欢,不用担心他们都去看通俗小说、漫画或者去打机。陀思妥耶夫斯基、鲁迅等人,一直会是其他艺术的灵魂所系。

而且,现在人口基数太大了,全国大学毕业生加起来,哪怕只有10%在读《红楼梦》,也有几千万人了,总数仍然可观。前几天我看到王国维的《人间词话》待在当当畅销榜里,就很受感动。

南风窗:你将刘慈欣的《三体》放到《重读20世纪中国小说》列表里,代表着它在文学史上一个怎样的地位?作品问世二十年过去了,《三体》的地位和影响力又有何变化?

许子东:中国小说简单概括历来有四个传统:一是《西游记》神魔奇幻,一是《水浒》的侠义忠勇,一个是《三国》的逐鹿中原平天下,还有就是红楼这种市井世情类的。从现代文学一直到50年代后,中国就很少出现《西游记》这样的“神魔奇幻”作品,科幻文学可以算是续接了这么一个传统,所以在文学史上有其独特价值。

不管是现在还是将来,人类社会始终都需要这两种故事,美梦和噩梦,都需要。这就是严肃文学跟通俗文学的差别,没有高下,只有不同。

另外,虽然《三体》依然从“中国故事”开始,但它考虑的不单是中国的问题,更有地球人的角度:在未来的新世界里,中国是能代表世界的强国,这很满足年轻一代的想象,表面上是科幻,其实还是一个政治幻想,是一个民族梦。背后的世界观是西方人也能接受的“黑暗森林”理论,有点像托马斯·霍布斯的丛林法则。

当然,还有一个重要原因,是刘慈欣有很多硬科技的东西,他不是胡编乱造的科幻,是从科学知识推出去讲理论,让人觉得“不明觉厉”。你看不明白,但你觉得他很厉害。

南风窗:你多次提到“文学”与“革命”的关系,在和平年代的今天,我们也许会更多好奇“文学与公共利益的关系”。文学应该怎样去书写公共议题?

许子东:从晚清到现代文学,一直到20世纪50年代的革命文学,中国作家一直都有一种义务和使命:要去帮助甚至解救一个落后的、灾难中的中国。从梁启超、鲁迅,到巴金、赵树理等人,再到现在的陈忠实、余华等等,好的作品都有一个基本前提,也是我在《重读20世纪中国小说》整套书里的一个主旋律——社会病了,文学是药,企图解救社会的“病”。

按以前的说法,这就是文学的革命。一百年来,在中国社会的发展中,文学有很大贡献。到了今天,所有的文学,都在以不同的方式参与公众利益,可以说,不论是“解救灾难”还是“揭露黑暗”,个人书写但凡被人民群众广泛阅读,就是在参与“革命”。

南风窗:如今,“述而不作”成为一种传播和创作的新趋势,媒介的发展为知识和表达的传播带來了巨大改变,不过“,文学”的主要载体仍然是文字或影像,你会不会担忧流媒体、新媒体等形式对今天年轻人的创作理解产生负面影响?

许子东:这个时代是有史以来创作上最开放、每个人拥有文学艺术自由度最多的时代,就像弗洛伊德说的“每个人都是创造家”,只要你心中有梦,就需要艺术来宣泄。以前宣泄较难,现在在手机上就可以发,拍短视频。

百年来,我们见证了一个印刷时代从兴盛到衰落的变化,这是没有办法的事,人是被他的生活方式改变的,生活方式又是被科学改变的,接下来可能还有更大的改变。