柳州市建筑与小区海绵城市技术研究

2021-12-14闫龙渊黄武明周真真

□ 闫龙渊 黄武明 周真真

随着人口城镇化水平快速提高,广西常住人口城镇化率由2010年的40.1%提高到2020年的54.2%,年均提高1.41个百分点,增速高于全国平均水平。但城镇人口提高的同时,城市建筑与小区数量也急剧上升,导致城市下垫面发生改变,硬化场地不断增加,造成雨水入渗困难、径流污染严重、地下水位下降等城市问题。

由于我国对建筑与小区环境的要求日益提高,以往直接排入雨水管网的排水防涝措施现已略显落后。每当出现暴雨时,传统排水管网的压力急剧增大,容易无法及时排出雨水产生内涝。因此需要大力推行海绵城市建设,通过其他合理的方案来解决建筑与小区的雨水问题。为了实现城市的可持续协调和绿色发展,柳州市将制定《柳州市海绵城市建设设计导则—建筑与小区》,进一步规范和系统化海绵城市建设。

1 海绵城市的意义及发展

1.1 海绵城市的意义

海绵城市指的是城市像海绵一样,在应对自然环境时可以做到有一定的“弹性”,即使是在雨量增加的情况下,也能有吸收、积蓄、排出的能力。同时应当在需要用水的时候将蓄水释放并有效利用,让雨水在城市中的循环更加“自然”。

建设海绵城市,一是要坚持系统谋划、蓝绿融合、蓄排统筹、水城共融、人水和谐的原则;二是要保证技术先进,经济合理,安全可靠,结合低影响开发措施,实现雨水回收再利用,方能减少城市建筑与小区雨水排水的问题。通过对城市的规划建设管理的进一步要求,充分利用自然条件,如绿地、江河等的吸纳能力,进一步规范管控城市内雨水径流,从而实现透、滞、渗、净、排的目标和环境可持续发展。在海绵城市的建设过程中,还应坚持高效排水、有效储存水资源、为城市发展提供可持续水资源的原则,同柳州市海绵城市规划理念结合,达到水资源在城市中的可持续循环利用,建设更加个性化、功能化的建筑与小区。

目前海绵城市尚处于发展探索阶段,每个城市的自然环境和经济条件各有不同,需要对不同种类的低影响开发措施进行充分研究,结合其他城市地区已有案例,探索适宜柳州的低影响开发措施,避免生搬硬套而导致效果不佳,给经济和环境造成损失。

1.2 建设现状

2019年,柳州市完成《柳州市海绵城市试评估自评报告》编制工作,已评估175个项目,其中,建筑与小区项目共计44项,道路与广场项目共计83项(竣工24项,续建59项目),公园绿地项目共计33项,路面积水控制与内涝防治项目共计9项,河流整治项目共计5项,黑臭水体整治项目共计1项,总评估面积为36.05km²。通过技术评估核验,101个项目(不含续建项目)的年径流总量控制率均达到70%以上,其总体雨水年径流总量控制率为77%。

1.3 发展目标

柳州市海绵城市建设的总体目标是:小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解,建设或修复水环境与生态环境,源头削减外排雨水峰值流量和径流总量,削减径流污染,实现雨水的自然入渗和资源化利用。

2 柳州城市排水分析

柳州市地区属于季风型气候,从柳州历年发生城市内涝灾害的事件来看,降水多集中在夏秋季节,城市内涝相对集中发生于5—8月。下列对柳州市降雨及排水情况的介绍分析。

2.1 城市降雨量大

由于全球气候不断变暖,城市面积的快速拓展,以及城市内部热岛效应,导致水汽较为容易凝结,从而产生降雨。加上柳州地处西南,春夏季常年降雨量较大,覆盖范围广,持续时间长,结合热岛效应,导致强降雨频率增加,引起内涝。

其中,柳州市2019年年平均降雨量为1528.6mm,一日最大降雨量159.4mm,下雨天数220d。雨季一般始于4月下旬,终于9月上旬初,夏季雨水降水量占全年降水量的70%以上。当雨量增加的同时,降雨天数增加幅度降低,年降雨量与年降雨天数变化波动较大,极端天气出现概率有增加的趋势。

2.2 城市排水防涝压力大

地处柳江下游的柳州市是广西最大的工业城市,因地形地势的关系,发生洪灾次数比较频繁。市区内最低街道高程81.5m,大部分街道高程在85m~95m之间。当洪水位达81.5m时,沿江街道便会遭受洪水倒灌,当遇到大于5年一遇的洪水时,就会造成洪灾。2016年凌晨,柳州市遭遇特大暴雨袭击,据气象台统计,当日降雨量达到251mm,为柳州市近几年以来遭遇的最强暴雨。由于暴雨强度大、持续时间较长,市区内部分道路出现不同程度的积水情况,造成市区、汽车城新区以及一些居民区等共44个积水内涝点。

2.3 不透水面积增加

在城市化过程中建设了大量建筑物,由此产生大量的硬化地面,降低了地面粗糙度,导致雨水入渗困难,雨水径流也随之增加,导致建筑与小区管网和城市雨水管网的排水压力陡增,原有排水系统难以满足需求,而未经处理过的雨水直接排入河流中还会提高河流水位并加大面源污染。

柳州市已建成区拥有大量的城市道路、建筑与小区、广场、商业区等,植被面积比例低于20%。道路仍为传统结构,道路绿化高出地面,排水主要依赖于道路排水设施。在建区域仍保留部分裸露土壤,自然渗水地面面积可占20%~70%,雨水排放方式为管道排水和自然入渗。未建区域基本无建筑,主要为散落村庄和农田荒地,雨水排放主要通过自然入渗。

2.4 城市排水体系不完善

柳州市海绵城市建设起步时间较晚,于2017年开展海绵城市建设工作,在新建和改建的建筑与小区、 道路与广场、公园绿地等项目,均要求建设海绵城市工程设施,各项控制指标按照住房城乡建设部的《海绵城市建设技术指南》、广西壮族自治区的《海绵城市规划设计导则》以及《柳州市海绵城市专项规划》的要求实施。旧城区排水标准相对较低,存在雨污混接、管道老化、市政条件不完善等问题,城区的排水系统无法满足城市发展的进一步需求,易造成城市雨水排水困难。

3 建筑与小区海绵城市技术研究

3.1 研究方向

柳州气候变化较大,极端暴雨的增加会导致设计降雨量统计值偏差较大,在出现强降雨天气时无法完全利用雨水,导致出现干旱天气无水可用的情况,投资效益及低影响开发设施利用率不高。由于广西壮族自治区出台的《低影响开发雨水控制及利用工程设计规范》,未对雨水综合利用率提出统一要求,柳州市建筑与小区在此方面的重点应主要放在解决雨水断接、雨水入渗、雨水滞蓄的问题上,通过降低市区雨水管网排水压力,从而减少洪涝灾害,提高水资源利用率,降低地表径流污染。

3.2 一般规定

3.2.1 研究范围

建筑与小区范围包括民用建筑与小区、工业建筑与厂区的涵盖项目所在建设用地的红线范围。本次课题组所涉及对建筑与小区的研究和规范编写工作均在此范围内进行。

3.2.2 低影响开发(LID)

低影响开发是指基于模拟自然水文条件原理,采用源头控制和延缓冲击负荷的理念,通过构建微型分散式生态处理技术实现雨水径流总量和污染控制。开发后的水文特性与开发前的城市规划与建设模式基本一致。在此基础上的开发设计还应遵循生态性原则、安全原则、因地制宜原则。

(1)生态性原则,即海绵城市所有的规划和建设都应建立在保护环境的基础上,在不影响建筑与小区的使用、安全和美观的前提下,实现对地表径流的合理利用与处理,实现水资源的循环利用、自我净化,补充地表水。

(2)安全原则,即通过低影响开发措施改善城市内涝问题,净化水资源,不会对环境与建筑小区造成影响,保障城市居民的安全。

(3)因地制宜原则,即为了发挥海绵城市建设在建筑与小区中的最大化利用效果,因地制宜选择合理有效的低影响开发措施,与原有建筑与小区相配合,实现收集、利用水资源与处理水资源的目的。

3.2.3 年径流总量控制率与年径流污染削减率

(1)年径流总量控制率是指场地内累计全年得到控制的雨量占全年降雨总量的百分比。不同用地性质的项目应考虑实际情况,取值也应有所不同。对于老旧小区存在改建困难、改动范围小的问题,柳州市应根据自治区规范选择50%的最低控制率;新建建筑与小区则应≥75%,改建的项目应≥65%。对于绿地率高且建筑密度低的小区,还可以适当提高控制率指标。

(2)年径流污染削减率是指经过预处理设施和海绵城市设施沉淀、净化等作用后,场地内累计1年内得到控制的雨水径流污染物总量占全年雨水径流污染物总量的比例。削减率的取值可根据自治区、柳州市海绵城市专项规划确定,结合项目内建设的情况、用地性质、水环境质量要求、径流污染特征所确定,对于建筑与小区应≥50%。

3.3 研究内容

根据广西壮族自治区《低影响开发雨水控制及利用工程设计规范》要求,柳州市主城区建筑与小区的低影响措施宜采用雨水渗透、滞蓄系统,通过雨水断接的方式,切断硬化面或建筑雨落管的径流路径,将径流合理连接到绿地等透水区域从而实现对雨水径流的进行控制,减少进入城市雨水管网的雨水量,降低管道系统的压力,如图1所示。雨水断接并非一项具体的LID措施,其需要同后续的LID措施组合使用,方能达到对雨水径流的控制效果,也是本次研究中虽小却非常关键的步骤和措施[1]。

图1 雨水断接的横向衔接关系图

渗透设施进水量应按下式计算,且不宜大于日雨水设计径流总量:

式(1)中:Wc—渗透设施进水量(m3);

Fy—渗透设施受纳的集水面积(hm2);

F0—渗透设施的直接受水面积(hm2),埋地渗透设施取0;

tc—渗透设施产流历时(min),不宜大于120min;

qc—渗透设施产流历时对应的暴雨强度[L/(s·hm2)],按2年重现期计算。

以下将对这几种低影响开发系统类型进行分析介绍。

3.3.1 雨水入渗系统

雨水入渗包括绿地入渗、透水铺装入渗、绿色屋顶等。

(1)绿地入渗是指雨水通过地表进入土壤形成土壤水的过程,对当代城市具有重要的意义。土壤具有丰富的积蓄雨水的能力,对地表径流及地下水分的影响巨大。Gill SE等在2007年对英国曼切斯特的研究表明[2],居民区的绿化面积每增加10%,地表径流即可减少4.9%。若再次增加10%,地表径流还可以减少5.7%。由此看来,绿地入渗可以有效减少地表径流,对建筑与小区内的雨水具有良好的处理效果,缓解了范围内的雨水积水问题。

由于柳州地质为喀斯特地貌,为了防止绿地入渗对环境造成污染,当采用绿地入渗系统时,土壤渗透系数应在10-6m/s~10-3m/s之间且距离地下水位高差大于1m。医院、幼儿园、养老院、垃圾站点以及可能含有金属污染、化学污染的地区,不应设置雨水入渗、收集系统,应将雨水处理达标后再排放。

(2)透水铺装入渗是指雨水透过一种多孔介质材料的铺装材料下渗,适宜在硬化地面选用,具有降低地面径流系数、储水、回补地下水的功能。在赵飞等人对透水铺装的研究中表明,采取收集措施后对径流的削减能力较无措施时提高了10%,但当透水铺装使用率低于总面积的1/3时,对雨水径流的控制能力将明显降低[3]。结果显示,透水铺装在提高了硬化下垫面的雨水渗透能力的同时,有效地减少了地面积水的问题,为建筑与小区内居民、工人等提供了良好的生活环境,适合在柳州市大力推广。

(3)绿色屋顶是当前重要的城市暴雨管理措施之一。屋顶作为不透水下垫面,通常占城市不透水下垫面面积的40%~50%,而绿色屋顶一般由植被层、基质层、过滤层、排水层等结构组成,可以有效削减暴雨径流,改善径流水质,同时具有景观作用。李俊生等对南京金陵小学行政楼绿色屋顶项目研究的结果显示[4],本项目通过使用绿色屋顶的LID措施,对雨水径流截流率达62.7%,有效地削减了雨水径流量和洪峰流量,对延缓径流发生时间,降低城市雨水管网压力起到了明显效果。但绿色屋顶应对较大降雨时的效果不佳,当其滞留能力达到饱和状态时,截流能力将大幅降低。

与此同时,绿色屋顶对削减径流污染也起到了关键的作用。有研究表明,传统屋面材质的屋顶径流中的TN、NH3-N、TP、COD等浓度远超地表水V类水标准,污染严重。Harper等通过9个月的连续监测,结果表明,绿色屋顶对TN、TP以及TOC的去除效果较为良好,污染物浓度从最初的30mg/L、60mg/L、500mg/L降至5mg/L、10mg/L、50mg/L[5]。

3.3.2 雨水滞蓄系统

建筑与小区内可以采用雨水滞蓄系统,主要类型有雨水花园、下凹绿地、蓄水池等,通过依靠种植灌木、树木、花草等耐水植物以及土壤的吸水作用,将雨水暂存滞留后缓慢渗透入土壤,从而达到减少雨水径流的目的,同时还可以对雨水起到一定的净化效果,如图2所示。

图2 生物滞留设施结构图

其中雨水花园是比较常用的类型之一,指由人工开挖的浅凹绿地,通常设置在建筑场区内地势较低的区域,不需要直接同雨水排水系统结合,可以有效地渗蓄雨水径流,并且在建筑与小区内兼顾了景观绿化的作用,一举两得。在唐双成等人的监测研究过程中,经过4年28场降雨的记录,仅有4场降雨后出现了雨水溢流的情况,且溢流量较低,仅发生在短时间高强度暴雨过程中。记录中即便出现雨水溢流情况,年径流削减率依然可达96.8%[6]。研究表明雨水花园可以显著降低雨水径流,且兼具美观实用的功能,但应注意设施渗透性能会随着使用时间的增加而降低,主要原因是雨水花园内的植物生长会形成土壤大孔隙从而减少滞蓄能力,应做好严格的地质勘探,防渗透,防污染。

虽然滞蓄入渗的方式确实起到了增加雨水对地下水的补给作用,但是可能会增加污染物进入地下水的风险,对水质及土壤造成污染。就此问题,贾忠华等人在西安的两个雨水花园设置多个监测点,对地下水位及水质进行监测,研究表明雨水花园所在地的地下水位有明显抬高,雨水花园的土壤可以在较长时间内蓄存并缓慢释水,从而补给地下水[7]。水质指标氨氮(NH4-N)浓度在短期内明显降低,总氮(TN)及硝态氮(NO3-N)在短期内浓度明显增加,但长期看无显著差别,对水质造成的负面影响不大。

3.4 研究分析与讨论

根据以上对柳州市雨水排水、低影响开发设施的分析表明,雨水降雨量大的地区应采取适宜的低影响开发措施,这对构建现代化海绵城市具有良好的改善效果和深远的意义,有助于减少因建筑与小区面积增加所带来的地表径流系数下降问题,不仅可以对地下水进行一定的补充作用,还有利于降低整座城市的雨水管网压力,当遭遇强降雨时可快速排出城市雨水,减少内涝发生的概率。但同时应该注意对场地内土壤和地下水位的勘探,若地下水位距地表过近或土壤渗透系数过小,都可能对地下水质、土壤造成污染,因此不适宜采用雨水入渗系统。

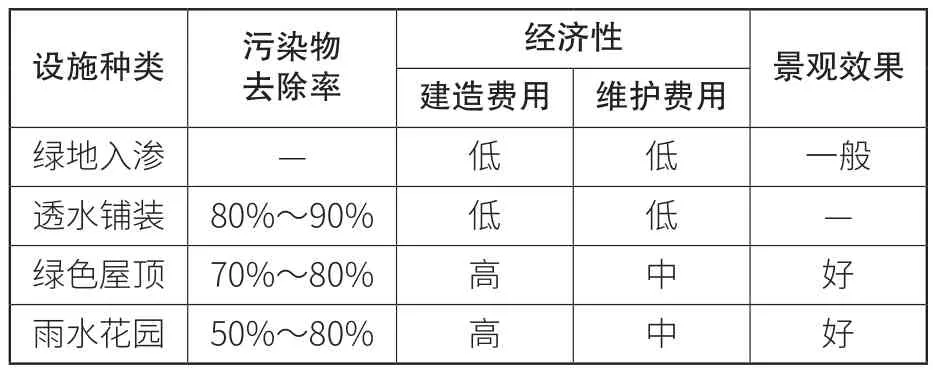

不同类型的低影响开发措施还有着不同的经济性和景观效果,应根据场地的需要和经济条件选择合理有效的措施,达到经济效益最大化,如表1所示。

表1 常见的低影响开发设施比选一览表

同时由于柳州市降雨量变化较大且受限于经济条件,根据广西壮族自治区《低影响开发雨水控制及利用工程设计规范》,柳州市建筑与小区主要考虑采用雨水入渗、滞蓄设施,而雨水的收集、利用、处理应根据项目类型和条件予以决定是否采用。收集后的雨水可用于冲厕、景观补水、灌溉等,促进水资源的高效利用。

4 结语

随着城市的不断发展,人们的生活水平不断提高,除了对良好生活环境的基本诉求外,还逐渐对居住环境提出了更高的要求,不仅需要建筑与小区的美观与个性并行,还需要拥有更好的使用体验。海绵城市概念的提出很好地解决了建筑范围内内涝、积水的问题,还实现了对雨水的回收再利用,节约水资源,利用水资源,最大限度地发挥建筑与小区的生态价值。

对于建筑与小区的海绵城市设计规划,应从实际出发,尽量维持场地开发前后的水文特征,在建筑方案的阶段着手研究,根据土壤环境选择适合场地使用的低影响开发措施,通过雨水入渗与滞蓄达到削减地表径流,减少城市雨水管网压力,消除城市内涝,促进柳州市海绵城市建设和经济可持续发展。