非接触电能传输技术专利分析

2021-12-13李文超封迪

李文超 封迪

摘 要:该文基于Incopat专利数据库,以2020年10月16日前的电气化轨道交通领域的专利为依据,运用统计分析法对电气化轨道交通领域专利进行梳理,针对非接触电能传输领域的重点技术,从多个技术分支解读当前非接触电能传输领域的专利发展路线及专利布局方向。挖掘出该领域专利技术的竞争信息和发展趋势,进而勾勒出电气化交通领域非接触电能传输领域专利的整体发展态势,为我国相关技术发展提供参考。

关键词:电气化交通非接触电能传输电路拓扑专利申请人

中图分类号:TN925文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2021)09(c)-0000-00

Wireless Power Transmission Technology Patent Analysis

LI Wenchao FENG Di

(CRRC QingdaoSifang Co., Ltd., Qingdao, Shandong Province, 266111 China)

Abstract: Based on Incopat patent database, this paper uses the patents in the field of electrified rail transportation before October 16, 2020 as the basis, and uses the statistical analysis method to sort out the patents in the field of electrified rail transportation, and to interpret the current patent development routes and patent layout directions in the field of wireless power transmission from several technical branches with respect to the key technologies in the field of wireless power transmission. The information on the competition and the development trend of the patent technology in this field are unearthed, and then the overall development trend of the patents in the field of wireless power transmission in the field of electrified transportation is outlined to provide reference for the development of related technologies in China.

Key Words:Electrified transportation; Wireless Power Transmission; Circuit Topology; Patent; Applicant

近年来,非接触电能传输技术(Wireless Power Transmission,WPT)快速发展,尤其是通过高频交变磁场和谐振式磁耦合实现的非接触式电能传输的磁耦合谐振式无线电能传输技术,为供电问题提供了新的解决方案[1]。随着WPT理论基础趋于成熟,相关应用研究也得以迅速开展。在电气化交通领域,面向电动汽车的无线充电技术已迈入实用化阶段,同时许多国家针对轨道交通也建设了无线电能传输方式的实验轨道路线[2]。

为掌握非接触电能传输技术在电气化交通领域的最新研发和应用情况,该文通过对电气化交通领域非接触电能传输技术路线进行梳理,了解当下电气化交通领域非接触电能传输的发展态势。

1研究方法

针对电气化交通领域非接触电能传输专利文献,在IncoPat专利数据库进行全球专利检索,检索时间截止至2020年10月16日,检索到全球相关专利申请4644件。同时,通过聚焦电气化交通领域非接触电能传输技术领域的主要申请人,梳理出电气化交通领域非接触电能传输技术的技术发展路线。

2专利态势分析

2.1专利申请态势

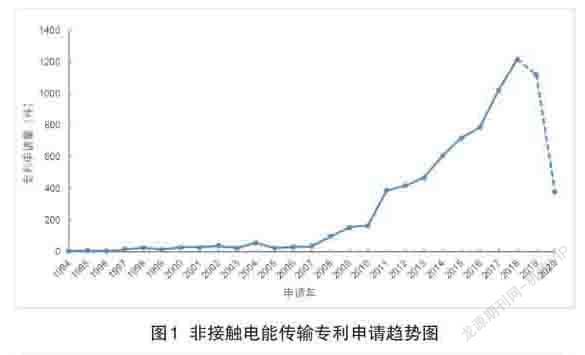

为了解电气化交通领域电能传输技术在全球的发展情况,通过对电气化交通领域非接触电能传输技术相关专利申请量对专利申请年度进行作图,得到全球申请量年度变化趋势图。

从全球专利态势来看,可以分为两个阶段[3]:第一阶段为1994—2007年,专利年申请数量较少;在该阶段的申请专利涉及非接触电能传输的线圈设计、电能传输方式等方面。奥克兰大学的专利US5821638A涉及感应线圈,通过围绕可磁化芯的次级导体设置,提高电能传输效率。第二阶段为2008—2018年,该阶段专利申请量快速增长。在该阶段主要涉及非接触电能传输技术与车辆结合的技术改进等方面。庞巴迪公司专利US10543751B2涉及无线供电过程中的车地通信,用于控制感应能量或功率向车辆的传输。西门子公司专利US20150293253A1涉及一种用于检查导电体存在的装置和充电系统,实现了非接触电能传输过程中的异物检测。同时,由于专利数据的公开存在18个月左右的滞后期,因此有关2019和2020年的数据不够完整,仅做参考。

2.2 國家地域分布

为了解电气化交通领域非接触电能传输专利申请地域情况,将专利申请的公开国或地区与专利申请量进行关联分析,从而得到专利申请国家/地区分布图。

图2为非接触电能传输专利申请量前十国家/地区分布图,从图中可以看出,专利申请地域主要分布在中国、日本和美国,其次分布在韩国、德国、英国等国家。从申请地域来看,申请人较为重视中国、日本、美国等市场。

2.3 主要申请人排名

为了解电气化交通领域电能传输技术主要申请人的情况,将专利申请人与专利申请量进行关联分析,从而得到电气化交通领域非接触电能传输技术专利申请量前十名申请人分布图。

图3非接触电能传输专利申请量前十名申请人分布图,从图中可以看出在非接触电能传输领域申请量前十名的申请人大部分为汽车企业,例如丰田公司、本田技研工业株式会社、日产自动车株式会社、现代汽车公司、福特汽车公司。在电气化交通领域的庞巴迪公司和西门子公司也有一定专利申请量。高通公司曾经收购新西兰奥克兰大学非接触电能传输的相关专利,以此作为基础开发的新技术形成的非接触电能传输专利多集中于电动汽车领域。此外,西南交通大学在轨道交通的非接触电能传输领域拥有一定的专利申请量,在这些专利申请中西南交通大学与中车唐山机车车辆有限公司存在技术合作,有3件联合申请专利。韩国科学技术院在非接触电能传输专利也多集中于电动汽车领域。

3 非接触电能传输领域技术路线

通过专利数据检索并经人工筛选获得非接触电能传输领域相关专利数据并对相关专利技术进行标引。从标引结果上可以将非接触电能传输领域专利技术分为充电原理性技术和充电工程技术。其中,充电原理性技术是基于无线充电原理而进行的技术改进,包含线圈和磁芯、电路拓扑、充电控制技术[4]。而充电工程技术,是在车轨实际充电过程中遇到的工程问题,基于工程问题提出技术改进,这些技术改进包括车地通信、磁干扰与屏蔽[5]、异物检测、充电过程控制、车辆与充电系统定位等,其中充电过程控制为车轨实际充电过程中涉及充电过程中的通断、因充电环境变化需对充电过程进行调整等相关的控制方法。经梳理分析,该技术领域的技术路线如图4所示。

图4非接触电能传输专利技术路线图

3.1 技術构成

由图4所示,非接触电能传输领域的技术发展热点依旧围绕线圈结构、电路拓扑网络设计和充电控制技术这三项充电原理性技术上,尤其美国、德国、日本和韩国等均在动态无线充电领域做出了大量研究。但是相比于电路拓扑结构的大量研究,控制策略的研究进展仍然比较缓慢[6]。同时随着非接触电能传输技术应用过程中出现的一系列问题,非接触电能传输技术领域的专利逐渐覆盖异物检测、磁干扰与屏蔽、车地通信和车辆与充电系统定位等技术方向,专利整体偏向工程应用领域和通信手段。

3.2 技术发展

3.2.1线圈和磁芯

非接触电能传输供电技术中电磁耦合机构是重中之重,现有改进技术中大多从线圈形状优化和磁芯配置方式的角度来提升系统的能量传输能力。同时随着非接触电能传输技术中动态无线电能传输系统的发展,逐渐出现适应动态无线电能传输的线圈结构。如2014年西门子公司公开号CN105702441B涉及一种用于感应地传输能量的传输布置的线圈单元,通过配置不同大小、不同形状的铁氧体磁芯,实现对线圈磁芯的优化。

3.2.2电路拓扑

非接触电能传输的充电系统的电路拓扑结构大同小异,区别在于充电部分结构的选择及优化,从而实现电能传输的同时提高电能传输效率,进一步的实现中长距离电能传输和多接收端无线电能传输。如2009年西门子公司公开号CN102387935A涉及一种线圈装置与谐振调谐电容串联设置的非接触电能传输结构,实现了双向并且无接触地传输电能以便对电动车辆充电。

3.2.3充电控制技术

现有充电控制技术中除了根据施加控制的位置进行控制策略的分类,还可以根据控制模式的不同进行控制策略的分类。同时,采用不同的控制算法应用到非接触电能传输系统中也成为近年来的一个研究方向。如2013年高通公司公开号CN104584363B涉及一种用于无线电力传送系统中的电力输出控制的系统和方法通过控制器根据检测到的负载电压变化来控制维持电感元件中的电流大体上恒定。

3.2.4异物检测

非接触电能传输的异物检测主要包括两个方面,生物异物检测和金属异物检测,检测的目的是保证器件运行的效率以及安全性。实际检测过程中常采取异物检测的方法有:异物检测线圈、温度传感器、互电容、雷达、机器视觉等。如2013年庞巴迪公司公开号US10103583B2涉及一种异物检测方法,通过捕获操作LC振荡电路的驱动电路的输入功率,实现高灵敏度和高可靠性检测外来物体。

3.2.5磁干扰与屏蔽

磁干扰与屏蔽主要是将电磁能量交换路径束缚在耦合线圈间,从而最大限度减小漏磁,提高传输效率的同时降低电磁辐射。如2017年庞巴迪公司公开号CN110225843A涉及一种接收装置及接收装置的制造方法,磁屏蔽元件至少部分地遮盖元件的至少一个收纳区域,其使得能够节省空间地将电气和电子元件集成到接收装置的壳体中,同时确保接收装置的操作的可靠性。

3.2.6车地通信

车地通信包括非接触电能传输系统地面通信单元与车载通信单元之间实现无线充电控制的通信协议及通信方法及非接触电能传输过程中需要地面通信单元与车载通信单元之间的信息交互。其中通信方法包括IP通信技术、验证匹配校验技术等从而通过车地通信实现充电连接标准化。如2018年丰田公司公开号CN110370977A涉及一种车辆充电系统、车辆及车辆充电系统的认证方法,具备拍摄装置及向认证部发送通过拍摄装置取得的认证信息的通信装置。充电设备的认证部构成为,使用从通信装置接收到的认证信息进行认证,在认证成功的情况下,准许车辆利用无线LAN。

3.2.7车辆与充电系统定位

车辆与充电系统定位即为非接触电能传输原副线圈之间的识别及定位,目的是通过无线充电过程中的精准定位从而保证高效的电能转化率。技术发展及改进方向主要涉及应用雷达、距离传感器、温度传感器、压力传感器、图像识别等技术的定位方法及控制原副线圈精准移动从而实现准确定位的方法或原副线圈结构单元。如2013年西门子公司公开号CN104428159B涉及一种用于将电动车辆定位在感应式充电站上的方法,通过第一发射应答单元实现应答消息的接收,并且将包含在其中的位置数据传输给配属于电动车辆的导航单元。最后,确定用于将电动车辆定位在感应式充电站上的轨迹,保障了电动车辆的尽可能精确地定位。

3.2.8充电过程控制

充电过程控制为车轨实际充电过程中涉及充电过程中的通断、因充电环境变化需对充电过程进行调整等相关的控制方法。如2012年丰田公司公开号涉及一种车辆用受电装置、供电设备以及电力传输系统,通过ECU对接触充电以及非接触充电而接受的充电电力进行控制,以使通过接触充电而接受的充电电力与通过非接触充电而接受的充电电力的总计不超过预定的限度。

3.3主要申请人技术构成分析

经过检索出的专利数据进行分析,筛选出电气化交通领域主要申请人有:庞巴迪公司、西门子公司、丰田公司和西南交通大学等。

图5主要申请人专利布局数量及技术领域分布图

非接触电能传输技术发展从原理性技术向工程应用技术跨越,外国企业重视工程应用技术的研发,且国外申请人专利申请时间起点相对早于中国申请人的专利申请时间起点。

庞巴迪公司非接触电能传输技术虽然涉及多个技术领域,但由其专利申请趋势可知,庞巴迪公司在非接触电能传输领域的技术研发主要围绕分段供电技术,并在线圈结构及电路拓扑等原理性技术上进行了持续改进。

西门子公司在非接触电能传输的充电控制技术和车辆与充电系统定位技术领域进行了较多的专利布局,充电技术控制方面涉及谐振频率、功率调节、阻抗调节、电流调节等多方面的原理技术;车辆与系统定位领域定位手段涉及雷达、距离传感器、温度传感器、压力传感器、图像定位等多种方式。

丰田公司在非接触电能传输领域虽然主要涉及汽车,但丰田公司在非接触电能传输的多个技术领域均进行了专利布局,尤其是涉及充电工程技术领域,针对异物检测、磁干扰与屏蔽、车辆与充电系统定位、车地通信,尤其是车地通信技术领域,在其他申请人只是进行有限的专利申请的情况下,丰田公司非常注重非接触电能传输过程中车辆与充电电源的信息传递及交互方式。

西南交通大学在非接触电能传输专利申请中,主要涉及电路拓扑和充电控制技术,电路拓扑领域涉及补偿装置、调谐装置、一对多或多对多的电能传输系统,同时基于电路拓扑在充电控制技术方面进行了相应专利申请,主要涉及动态调谐、功率调节、功率分配、恒压恒流控制、分段供电等多项原理性技术。

中国中车股份有限公司下属的整车企业中中车唐山機车车辆有限公司在非接触电能传输领域的专利申请相对较多,主要涉及非接触电能传输的线圈和磁芯和电路拓扑技术,线圈和磁芯涉及线圈结构优化、线圈铺设方式等。电路拓扑方面涉及非接触电能传输效率优化及高频电流注入的磁悬浮列车非接触辅助供电拓扑结构等。

中国科学院电工研究所在非接触电能传输领域的专利申请主要针对电路拓扑技术领域的分段供电技术。

4 结论

综上所述,电气化交通领域电能传输技术的整体发展态势属于发展阶段,专利申请量快速增长,属于热点技术。从专利申请区域来看,专利申请主要分布在中国、美国和日本,这三个国家的市场的活跃程度较高,市场竞争较为激烈。从首次申请国分布来看,美国是该技术的主要技术输出国。

非接触式电能传输技术是未来发展的方向,在非接触电能传输技术研发过程中,原理性技术方面,可更多地关注如何提高系统抗谐振频率等固有参数变化的能力,降低系统对环境的敏感度等。同时在重视原理性技术的研发外,应重视工程应用技术,如不同应用场景下多负载的供电需求,多负载和多发射源各自之间的协同管理、非接触电能传输过程中电磁安全性问题等。并在技术研发的同时,对于技术的创新加强专利的保护,积极构建核心专利和外围专利的多层级专利组合,形成合力的布局形态。

参考文献

[1]扆梓轩.非辐射式无线电磁能量传输结构研究[D].合肥:中国科学技术大学,2019.

[2]林云志,赖一雄.轨道交通无线供电技术的研究进展[J].科学技术与工程,2020,20(3): 892-898.

[3]袁悦,薛文婷.基于Qi标准的无线充电专利技术综述[J].中国科技信息,2019(Z1):20-21.

[4]姚运昌.基于组合型拓扑的可抗偏移无线电能传输系统研究[D].南京:东南大学,2020.

[5]周颖.基于无线充电的轨道交通车辆站车电磁环境分析[D].北京:北京交通大学,2020.

[6]李宏超.基于多相供电的动态无线电能传输系统输出稳定性研究[D].成都:西南交通大学,2019.