基于地质灾害敏感性的生态安全格局关键区识别与修复

——以济南市为例

2021-12-12张晓婧杜文强

薛 强,路 路,2,*,牛 韧,张晓婧,杜文强

1 生态环境部环境规划院战略规划研究所, 北京 100012 2 生态环境部环境规划院美丽中国研究中心, 北京 100012 3 济南市环境研究院, 济南 250000

近年来,在城市化演变过程中,经济社会发展会带来诸多的生态环境问题,如生境质量退化[1- 3]、景观碎裂化[4-5]、生态流动受阻[6]等。而现阶段生态文明理念深入人心,城市发展也要求提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。同时对国土空间生态保护与修复的要求也提上了一个新的高度。如何科学准确的识别生态保护修复的关键区域,并提出统筹“山水林田湖草”要素的生态修复措施是未来国土空间生态系统服务功能提升的重要问题[7]。

20世纪90年代,世界上诸多学者综合多种学科知识[8],已经形成“源地选取、阻力面构建、廊道提取”生态安全格局的基本方法,在区域[8-9]、流域[10]、省[11]、城市[12]、县[13]、局部区域[14]也得到了广泛的应用。科学识别生态源地[14- 16]、生态阻力面的修订[13- 14]、生态廊道的提取[16- 17]成为近年来生态学科的热点。基于地区特殊生态环境的安全格局的构建是新时期国土空间生态保护和修复重要的一环[12]。其中,生态源地作为生态格局构建的重要基石,有守住区域生态安全底线的重要作用。生态源地主要包含自然保护区、森林公园、湿地公园等具有高生态系统服务功能的用地,它的选取目前通过评估区域生态系统服务功能重要性和敏感性[18]、生态系统服务价值和景观连通性等方法确定,其中,主要涉及模型为生态系统服务和权衡的综合评估模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs, InVEST)模型[19]、形态学空间格局分析(Morphological Spatial Pattern Analysis, MSPA)方法[20]、模型指标法[21]。其次,生态阻力面在生态安全格局构建中占有重要的地位,而大多数研究中阻力面的构建是将土地利用类型直接赋值的方法,导致不同地类内部的微观生态流动难以表现出来[12]。也有学者利用夜间灯光数据[21- 22]、坡度数据[12]对基本生态阻力面进行修订。然而对于地形种类多、地质情况复杂的山区和平原过渡带,仅依靠上述数据和方法对地质灾害频发的区域进行阻力面修订,而忽略受季节性降水导致的地质灾害因素对山体的空间局部差异性,从而导致无法反映出物种在地质灾害敏感性地带迁移过程中的遇到的阻力。同时地质灾害敏感性对区域生态连通性也会产生一定程度的影响,进而导致生物在迁移过程中的阻碍作用加大。因此对特殊地质状况的研究区,在阻力面构建时需要根据实际地形进行修订。生态廊道从本质上是基因流动、物种种群动态、种子传播和外来入侵的主要渠道,对于生物多样性的维持具有重要意义。生态廊道的设立可以提高斑块之间的景观连通性,同时在生态廊道中诸如生态“夹点”作为生态流动中高流量的关键点,因其在景观连通性提升中的不可替代性和重要性而成为生态保护的优先区域[13]。生态障碍点将阻碍具有重要生态意义的斑块之间的移动,加强恢复不同障碍点的栖息地可以最大程度地改善景观连通性[8]。在廊道提取中以最小累计阻力模型(Minimal Cumulative Resistance, MCR)[23]、电路理论[24- 25]等模型较为成熟。虽然MCR模型可以快速识别生态流的最优路径,但未能识别生态流动中的廊道范围和生态“节点”和障碍点[26]。而电路模型中可以高效、科学的识别生态网络内部的生态流动过程。在电路理论模型中将景观类型作为导电表面,低电阻能促进生物流动的景观类型,而阻碍了生物流动的景观类型则被赋予高电阻。通过电路理论对生态“夹点”和障碍点进行系统识别并提出生态修复措施,在对地质情况复杂的景观内部生物流动预测、提升景观连通性以及区域生态安全格局的完整性和稳定性具有重要的作用[12- 13]。

目前国土空间生态保护与修复研究主要针对微观尺度受损的生态空间修复,主要有矿山生态修复[14]、国土空间受损整治[27]、流域生态修复[28]。对维持和恢复生态安全格局的完整性具有重要的价值。而综合考虑各类生态要素后构建的生态安全格局对系统提升生态系统服务功能也有一定的作用[9]。通过科学的技术对地质灾害敏感性的生态修复的关键区域进行系统识别,尤其在明确提出基于本地化的系统的生态修复工程指引等方面的研究仍然有待加强。

本文以地质灾害较为敏感的济南市为例,通过形态学空间格局分析方法、结合自然保护地识别生态源地,基于地质灾害敏感性构建生态阻力面,利用电路理论模型提取生态廊道,并结合土地利用现状识别生态保护修复的关键区域(生态“夹点”和生态障碍点),最后进行生态修复保护分区并提出相应的生态修复策略和系统性的生态修复工程,以期为济南市生态安全格局和生态修复提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

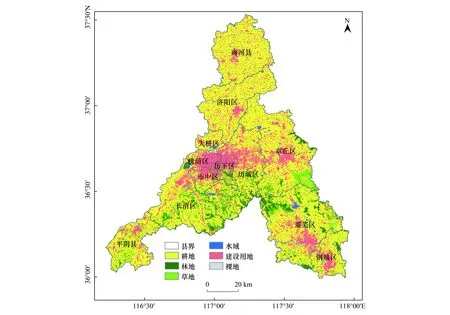

济南市介于116°13′—117°58′E, 35°57′—37°32′N之间,位于鲁中山区北侧,总面积为10244 km2。南依泰山,北跨黄河。市域地形为南高北低,具体为北部临黄带,中部山前平原带,南部丘陵山区带。多年平均气温为13.8℃,年平均降水量685 mm,雨季为6—9月。境内流域主要有黄河、小清河、大汶河、南四湖等。泉水丰富,包括趵突泉、黑虎泉等十大泉群,具有“山、泉、湖、河、城”的独特风貌。主要土地利用类型为农田、林地、建设用地(图1)。然而近年来,由于气候变化、人类活动的影响加之特殊的地质环境,区域内发生的崩塌、滑坡、泥石流、以及地裂缝等地质灾害频发,根据《全国地质灾害通报》(2019年)济南市共发生地质灾情27起,转移受威胁群众431人[29],给人民的生命和财产安全构成了威胁。

图1 济南市土地覆盖图Fig.1 Land cover map of Jinan City

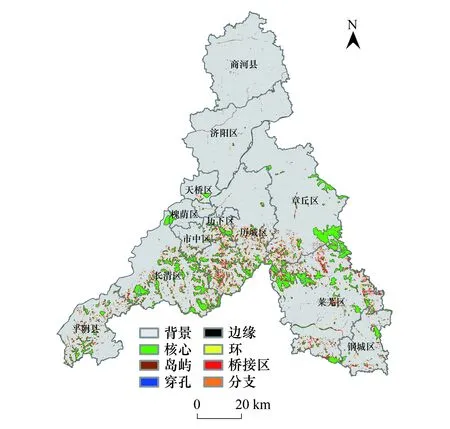

图2 形态学空间格局分析结果Fig.2 The Result of Morphological Spatial Pattern Analysis

1.2 数据来源与处理方法

全球地表覆盖数据GlobeLand30(2020年)空间分辨率为30 m,样本数超23万个,总体精度为85.72%(http://www.globallandcover.com/)。数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)。归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)数据来源于中国科学院资源环境数据中心(http://www.resdc.cn/Default.aspx),分辨率为1 km。月降水数据来源于国家地球系统科学数据中心(http://www.geodata.cn/)[30],分辨率为1 km。坡度数据由DEM数据经GIS软件处理得到。高速公路、铁路来源获取自水经注地图。LandScan2019全球人口动态统计分析数据库由美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)开发,East View Cartographic提供(https://landscan.ornl.gov/landscan-datasets)。所有数据经过投影至CGCS2000坐标系,裁剪后得到研究区数据,最后统一转换为100 m×100 m的栅格数据。

1.2.1生态源地的识别

生态源地是区域生态网络构建的重要基础,对区域的生态格局、生物多样性以及生态安全有着重要的影响[19]。生态源地面积的大小与物种多样性的丰富程度呈现出正相关的关系[31]。本文将林地、草地、灌木、湿地、水体作为MSPA模型的前景数据,其余数据作为背景数据,最后得到七种景观类型(图2),将面积大于2 km2的核心区作为初选生态源地。考虑到景观结构的空间连接程度会影响生物迁徙过程[32],因此通过计算斑块中景观格局指数中的可能连通性指数(dPC)识别各景观斑块中的连通性强度[33- 34]。确定好初选生态源地后,在Conefor 2.6设置1500 m为斑块连通距离阈值[35- 37],当各斑块间之间的成本值在确定阈值内部时,认为两个斑块之间是连通的,根据学者研究,斑块连通性与距离阈值成正相关关系[38],连通概率设置为0.5,将生态斑块dPC值大于0.1的生态源地划分为最终生态源地[36]。最后将生态源地与济南市自然保护区名录相互对照,发现自然保护区名录中的自然保护区和森林公园、湿地公园均包含在内。

1.2.2生态阻力面的修订

生物在不同生态源地的迁徙过程中,需要克服不同的土地利用类型进行生物交流。本文采用土地利用、高程、以及人类可达性(距高速公路、国道/省道、铁路距离)共计三大类因子构建基本生态阻力面。基本阻力面共包含5个阻力因子,然后使用地理空间分析中最大值的模糊叠加方法进行基本阻力栅格因子的叠加。在阻力值赋值时,通过参考已有学者[39- 40]的研究和咨询相关专家确定,不同类别的因子权重利用层次分析法得到(表1)。

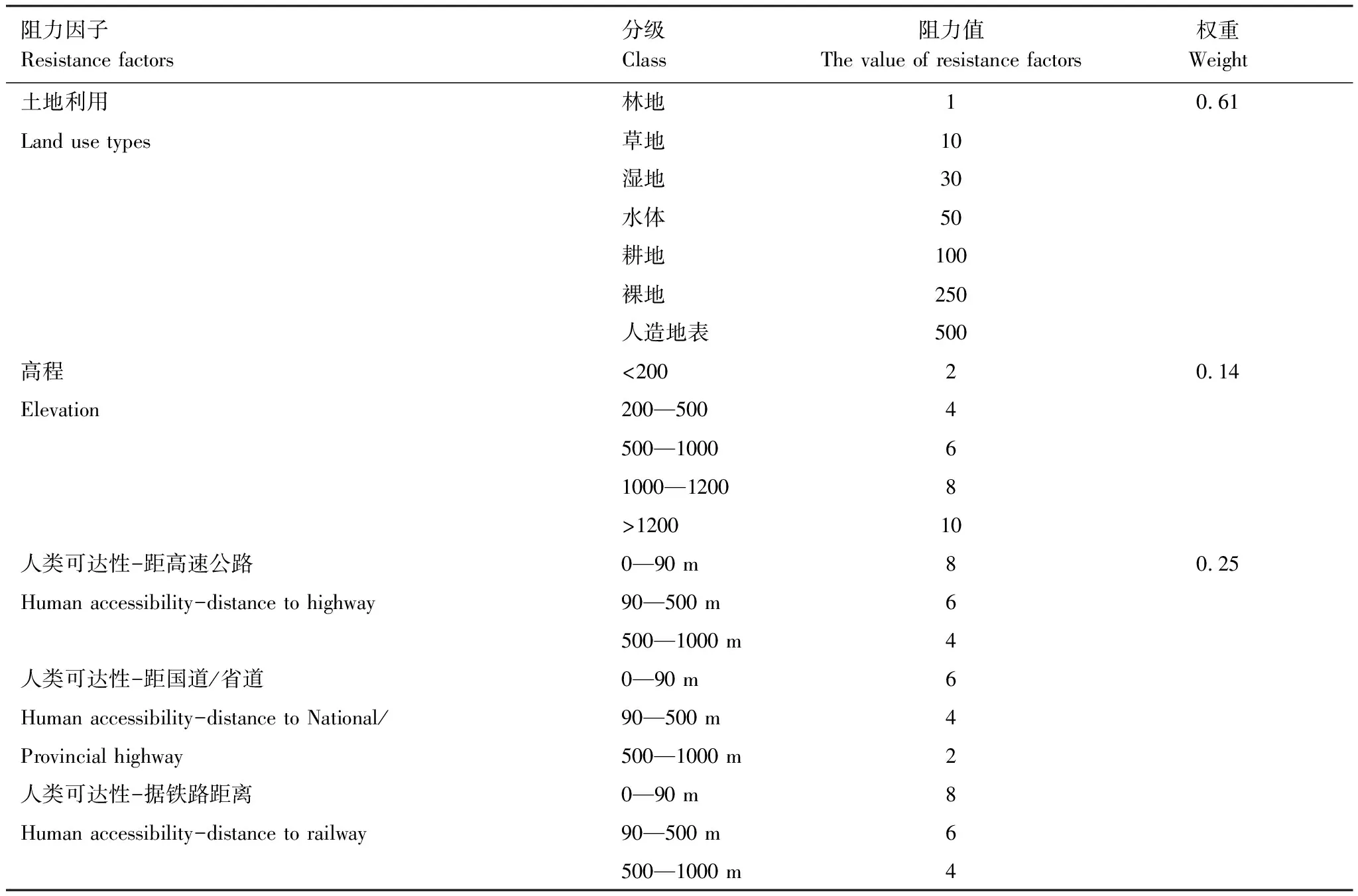

表1 基本生态阻力面赋值及权重

研究区地处山区和平原的交错带,地质构造复杂多样。地质灾害可能会通过改变地形地貌,进一步会影响本地固有生态廊道,从而一定程度上会影响物种之间的交流和生态廊道的连通性[41- 42]。崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害类型通过改变生态系统类型进一步会对区域内的物种迁移和生物多样性有直接或者间接的影响[43]。这些岩土体的位移灾害主要与夏季降水、植被覆盖度、坡度有关[44- 46]。因此,本研究选取以上3个因子,将上述的因子归一化后等权重叠加得到济南市地质灾害综合敏感性评价,并基于该因子对上文构建的基本阻力面进行综合因素修正。修正的公式如下,地质灾害修订因子和修正后的生态阻力面见图3。

(1)

式中,Ri为基于地质灾害修正的栅格i的生态阻力系数;NLi为第i个栅格的地质灾害综合敏感度;NLm为第i个栅格对应的基本阻力面类型m的平均地质灾害综合敏感程度;R0为第i个栅格对应第i中基本阻力面类型的阻力系数。

图3 地质灾害敏感性评估以及生态阻力面的分布Fig.3 Assessment of geological hazard sensitivity and the distribution of ecological resistance surface

1.2.3基于最小成本路径方法识别生态廊道

本研究基于最小成本路径的方法(Least-Cost Path method,LCP)识别生物在各种生态源地中迁徙过程中面对不同景观阻力面时所需要克服的累计阻力值。依次对每个源地与相邻的源地进行分析,再对所得到的廊道进行合并和去冗,将模拟得到的最小费用路径当作为最终生态廊道。

1.2.4基于电路理论的生态夹点和障碍点的识别

电路理论是将物理学中的电子随机游走的特性借鉴到生物在生态源地迁徙过程中,该理论可以确定预留哪些生境来加强生态网络的连通性,从而加强整合了生物的所有可能途径[25]。本研究使用Linkage Mapper Toolkit工具中的Pinchpoint Mapper模块来识别生态廊道中的存在的生态“夹点”,也就是电流密度大的区域,该区域若有小面积损失也会对生态廊道连通性造成一定的损害。本文选择“All to one”模式进行计算。考虑到区域整体景观的连通性和生态夹点的位置并不受到廊道的宽度变化而受到影响。故本研究设置廊道加权成本距离为8000 m。

生态障碍点通过Barrier Mapper模块进行识别,采用改进得分相对于最小成本路径百分比的方法进行障碍点的识别。这种模式选择既可以选择影响区域内生态流运行的完全障碍点和也可识别部分障碍区域但不完全障碍的区域[47-49]。通过对完全障碍点和不完全障碍点的识别可以增强生态源地之间的连通性。模型计算时设置为“Maximum”计算模式,迭代半径为设置为200 m。

一般而言,对关键区域进行分区研究是开展生态修复的重要一步,生态修复区是区域内具有较强改善意义的生态空间,改善此类区对提升整体生态安全和增强生物多样性具有重要的意义[50]。本文利用Barrier Mapper插件将已识别的生态障碍区,根据障碍区的分布范围和改善系数,将改善系数按照自然断点法由高到低划分为生态极重要改善区、重要改善区、一般改善区3类生态修复改善区。并对划分后的不同类型生态改善区提出针对性的生态修复方向的措施。

图4 生态源地最小面积阈值的选取 Fig.4 Selection of the minimum size threshold of ecological sources

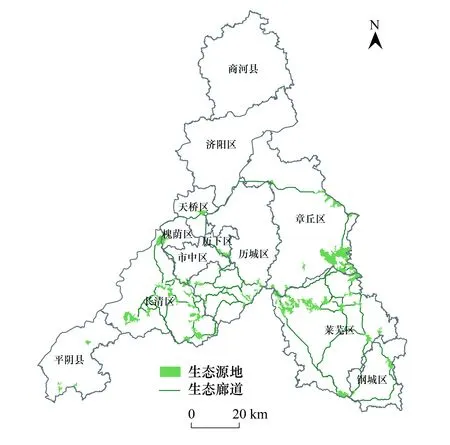

图5 生态源地和生态廊道分布Fig.5 Distribution of ecological sources and ecological corridors

2 结果分析

2.1 生态源地的确定

本文在生态源地最小面积阈值选取的过程中,研究了生态斑块数目、生态源地占MSPA模型确定的生态核心区面积的比例与源地最小面积的关系(图4)。生态源地斑块数随着最小面积阈值的增大呈现出减少的趋势,生态斑块数最多为1731个,此时对应的生态核心区全域面积为559.25 km2。最小面积阈值在0—0.5 km2时,生态源斑块呈现剧烈下降的趋势,下降到138个。当最小面积阈值在0.5—2 km2时,生态源斑块缓慢下降,从138个下降到45个。当最小面积阈值大于2 km2时,生态斑块数目下降基本稳定,此时生态斑块数与最小面积阈值的一阶导数接近为0。可以看出,最小面积的阈值选取会对生态源地面积有一定的影响,但小于2 km2的1686个生态斑块(占比为97.40%)占核心区的面积比例不到30%。

本研究通过MSPA模型共识别生态景观要素面积共1359.47 km2,其中核心区567.15 km2,面积占比为41.7%,景观类型多为林地和草地,其次为水域。南部山区部分区域景观集聚程度明显,面积较大且稳定性较强。西南部、中部、东南部地区生态斑块分布较为分散且破碎化较为严重。说明研究区南部的核心斑块连通性较差,生态流动相对较为困难。共识别出35个生态源地,面积为567.15 km2,占市域面积的5.54%。最大的生态源地面积为74.18 km2,最小的生态源地面积为2.15 km2。

2.2 生态廊道的提取结果

生态廊道是生态安全格局重要组成部分,一般是一定宽度的条状区域。本文共得到63条生态廊道(图5)长度介于0.28—58.47 km,总长度为818.42 km,平均廊道长度为12.99 km。全市廊道空间分布存在明显差异,中南部地区廊道丰富、阻力低;北部廊道分布较为稀疏,阻力处于高值。受城市建成区扩张以及南部山区部分生态用地被占用,部分源地之间虽然有潜在的相互连接的趋势,但并未模拟出完整的生态廊道。生态廊道是各个生态源地加强孤立斑块之间的联系,市域总体呈现出“一屏、一带、三轴、多点”的生态安全格局。“一屏”指南部山区生态安全屏障,从长清区至莱芜区北部,整体沿地势相对较高的南部山区边界延伸,主要承担区域水源涵养和维持生物多样性的重要的生态系统服务功能,是维护好济南生态安全的重要底线。“一带”是指沿黄生态保护带,从西南到东北区域沿黄跨过市区,主要连接了济西国家湿地公园、鹊山水库等重要生态源地。“三轴”主要是自西向东依次是:玉符河、小清河、大清河生态保育轴。“多点”是由济西国家湿地公园、鹊山水库等生态保护区组成的生态源点。总体而言,济南市生态廊道主要分布在植被覆盖度高、降水量较高的山区,大部分避开了地质灾害敏感度较高的区域,为生态源地彼此间增加物种信息交流、能量流动、物质循环搭建了桥梁。

2.3 生态夹点与障碍点的识别与修复策略

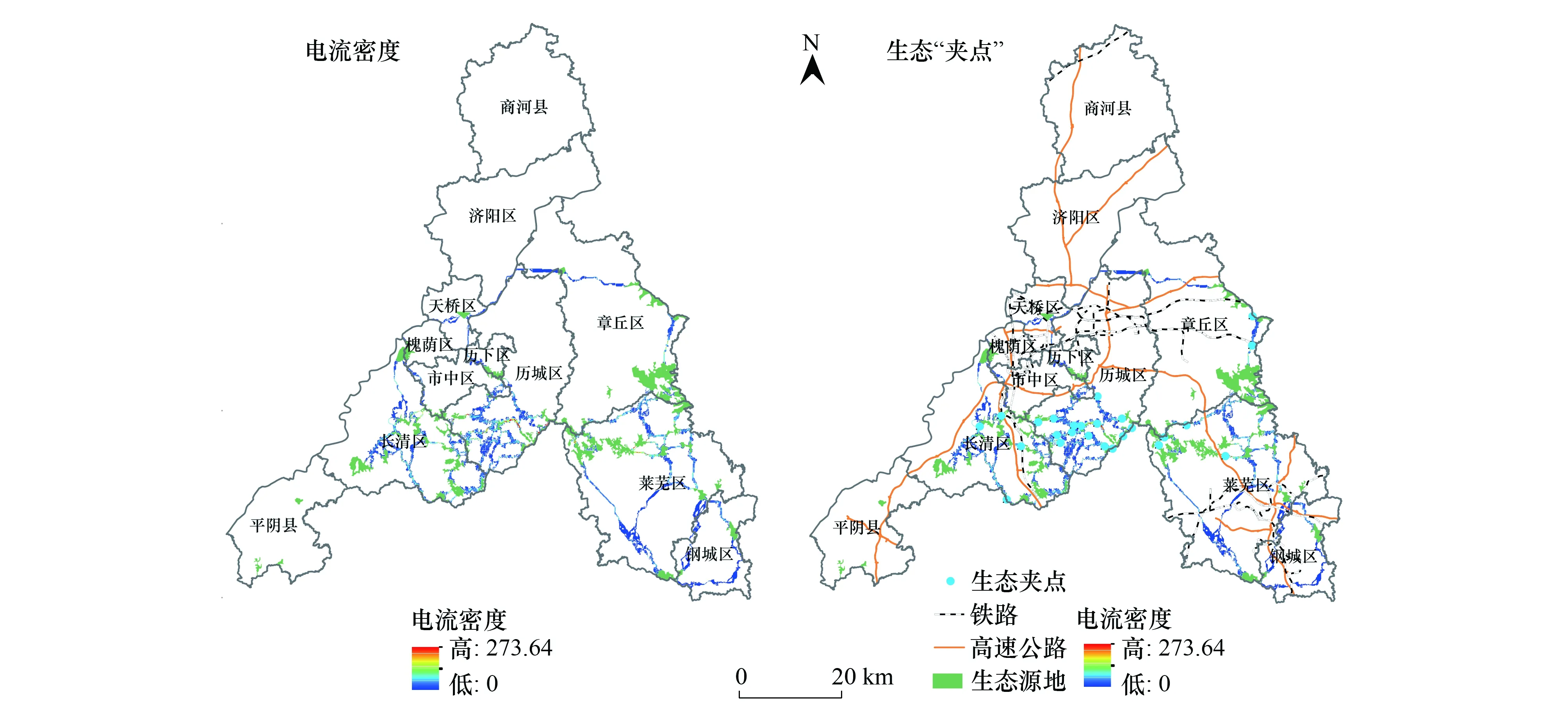

本研究初步识别的生态“夹点”如图中红色区域(图6)。为保持生态系统的完整性、连续性和便于管理性,本研究将过于破碎的细小的生态“夹点”进行去除,最终识别的生态“夹点”共25处,总面积为16.16 km2,主要分布在山区廊道的交叉点。其中,历城区生态“夹点”数量最多共计14个,面积为8.58 km2,占比最大;长清区3个,面积为2.60 km2;章丘区3个,面积为1.94 km2,分布面积占比最小;莱芜区2个,面积为3.04 km2。

图6 生态夹点的识别Fig.6 Identification of ecological pinch point

图7 生态障碍点的识别Fig.7 Recognition of ecological obstacle points

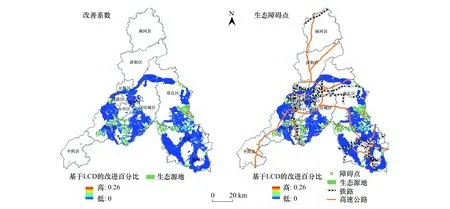

生态障碍点的识别结果如图7所示,由蓝到红的代表着改善区域的重要性,红色代表亟需改善的区域就是生态障碍点。共识别生态障碍点34处,面积为6.90 km2。其中,长清区的障碍点最为8个,面积为1.26 km2,占比为18.26%;莱芜区9个,面积为1.46 km2;历城区10个,面积0.74 km2;章丘区7个,面积为3.44 km2,占比最大为49.86%。其中面积低于0.2 km2的障碍点个数为23个,个数占比为67.6%,此类障碍点修复难度较小,修复完成后对区域整体生态连通性有较大提升幅度。障碍点大部分位于生态廊道的范围生境内。现状用地类型为园地、农田、建设用地、居民点等,此类用地的共同点就是下垫面硬化程度较高,对生境质量的连通性有一定的割裂行为。

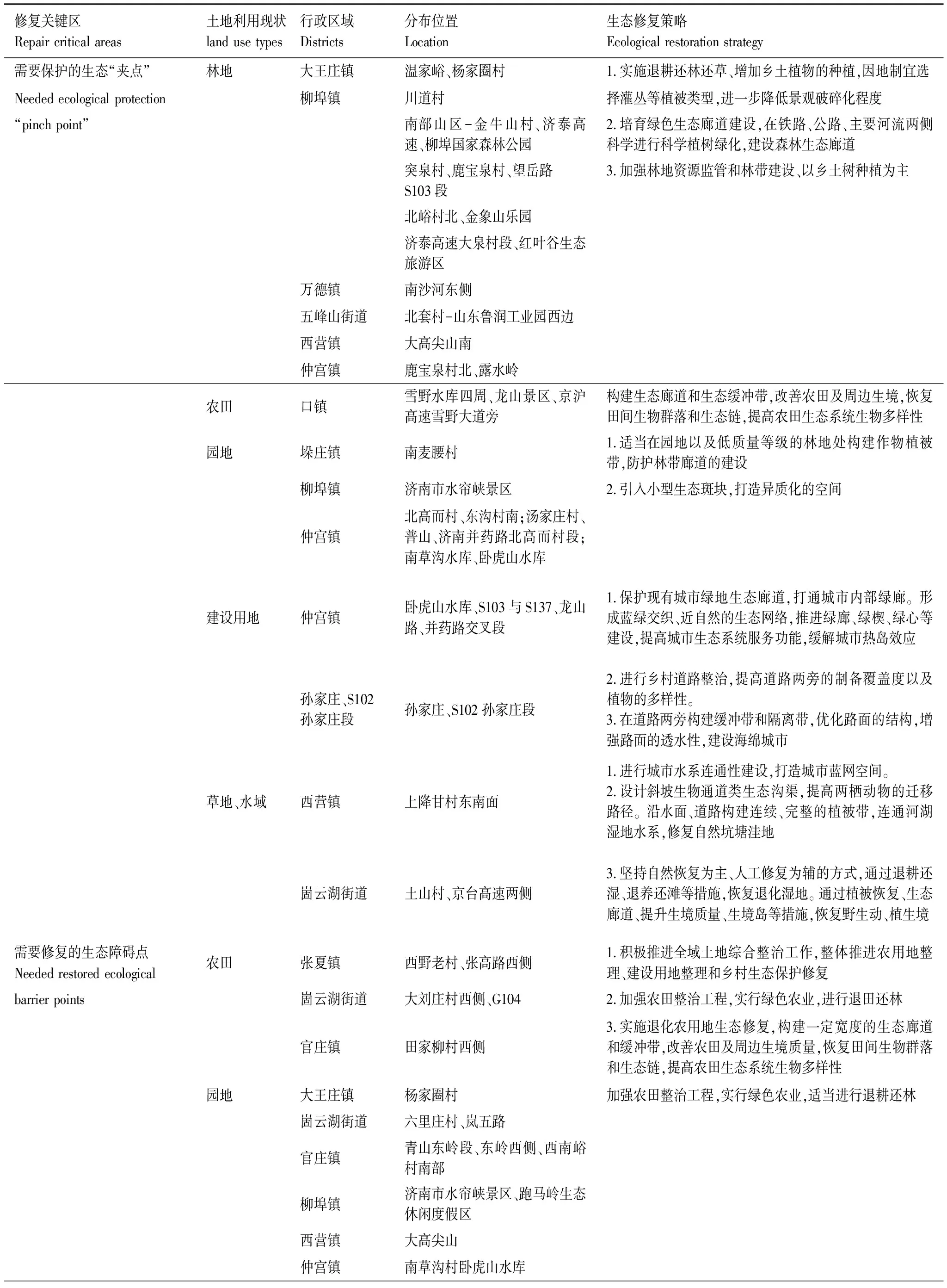

针对识别出的关键区域的生态“夹点”和障碍点,提出相应的生态保护修复措施(表2)。在生态“夹点”中,待保护修复的林地、农田、园地分别占总节点面积的58.20%、15.35%、12.90%。在障碍点中,待保护修复的农业用地、林地、建设用地分别占总节点面积的57.61%、36.53%、5.09%。针对关键区域的修复提出以下修复方向的建议。针对林地的保护修复,一是应该展开山地丘陵地区森林资源生态修复,注重实施新一轮退耕还林,因地制宜降低景观破碎化程度。二是在地质灾害防治为主的区域,需通过加强边坡植被的管理,加强地质灾害防治工程建设。三是对低效林和疏林地,通过优化树种结构,提高森林质量,进一步提升林业碳汇能力。针对农业用地的保护修复,一是应该积极推进全域土地综合整治工作,整体推进农用地整理,加强农田整治工程,实行生态农业。二是着力改善农田及周边生境,恢复田间生物群落和生态链,提高农田生态系统生物多样性。三是进行乡村道路整治,提高道路两旁的植被覆盖度以及植物多样性。针对建设用地的修复,一是道路布局方面应该注重避让周围生态用地,避免进一步影响生态空间破碎化。二是加强城市绿廊、绿楔、绿心等系统建设,提高城市生态系统服务功能。三是利用低影响开发的理念改变路面和建筑屋顶的结构与特性,改变路面的透水性质,提高城市用地的生态系统的韧性。

表2 济南市关键区域生态保护与生态修复策略

3 讨论

生态恢复区的改善是城市生态规划和生态修复工程规划重要的组成部分[51],以往的研究对部分关键区域进行识别并给出比较通用的生态修复措施,并没有以加强市域整体生态连通性的视角给出明确的生态恢复改善区域[27]。在一些已确定的生态改善恢复区域[13],仅提出了较为模糊的生态修复措施。这种方法对开展落地性的市域尺度的生态修复难以起到明确的参考意义。本研究基于电路理论模型,构建了分区域、分层次的生态恢复改善区域,并提出相关的措施。

图8 生态保护与修复分区Fig.8 Ecological protection and restoration zones

研究得到需要生态改善面积为2994.84 km2(图8)。极重要改善区面积为96.1 km2,占生态修复分区比例为3.21%,主要分布在长清区东部、历城区西南部、莱芜区北部,用地类型主要为林地、农业用地,两者共占极重要改善区面积的78.03%。重要改善区面积为340.481 km2,面积占比为11.37%,用地类型主要为林地、农业用地、建设用地,三者占重要改善区面积的91%。首先,可以看出极重要和重要改善区与生态“夹点”、生态障碍点的范围分布较为重合,生态修复改善区的面积也几乎包含了所有的廊道。其次,通过叠加经过地质灾害敏感性修正后的生态阻力面,可以发现极重要和重要改善区同时也包含了阻力值较大、易发生地质灾害的区域,如历城区的部分重要改善区。通过对上述区域进行生态修复对提升济南市的景观连通性以及生态安全格局稳定程度有重要意义。

考虑到进行不同级别的改善恢复区生态修复需要不同的经济成本,例如部分改善区的土地利用类型为建设用地等开发强度较大的区域,所以在生态修复过程中要坚持“尊重自然、顺应自然、保护自然,自然恢复”的理念,坚持“宜林则林、宜草则草、宜荒则荒”的修复原则,分类施策,科学治理。基于此,本文确定的改善区提出如下生态修复措施。一是针对森林生态系统注意高效保护和重点培育,加强森林资源的调查与保护,运用多种树种混交原则,培育绿色生态廊道建设,优化树种结构,提升林地质量。加强破损山体综合治理修复,实施一批国土绿化和森林生态屏障建设工程、破损山体生态修复工程、采空塌陷区治理工程、地质灾害防治示范工程等系列工程。二是针对农业用地生态系统实施新一轮土地综合整治,实施高标准农田建设,大力发展绿色农业,提高土地的节约化和资源化水平。对存在退化的农田实施农田改善工程,充分依靠农田道路恢复本地的生物群落、田间生物栖息和繁衍的生态环境,构建农田生态网络以维护农田生物多样性。实施一批生态化设计的土地平整工程、基于自然的解决方案的全域土地综合整治试点示范工程、新型农村社区建设工程、田间生态化道路工程、田间生态沟渠、生物栖息地生态保护工程等。三是针对城市建设用地生态系统加强城市水土修复,加强城市科学绿化,通过拆迁建绿、见缝插绿、立体绿化、屋顶绿化等措施拓展城市生态空间,厚植“绿”的底色。探索“生态保育+气候适应性城市”、“海绵城市”等生态概念融入城市建设,加强城市绿色基础设施的建设,尤其是针对城市边界的大肆扩张造成的生境缺失空间。增加城市应对气候变化的能力。进一步优化地面设计,改变下垫面的渗透性。注重实施一批城市绿色生态网络碳汇建设工程、海绵城市建设工程、老旧公园绿色化改造工程。

然而,本研究虽然在一定程度上识别济南的生态修复重点区域,也提出相应的生态修复措施,但考虑到济南特殊的地质环境,如果采用单一的工程措施进行生态修复,必然对区域本地生态系统有一定的影响。首先,例如识别的有8处关键区域位于铁路和公路附近,极重要和重要区中存在部分建设用地,如何统筹利用最低的修复成本和以最低的生态环境影响进行生态修复?其次,如何将基于自然的解决方案(Nature Based Solution, NBS)的理念融入国土空间生态保护修复全过程中,既减少现有生境质量的干扰,又使得修复区域的利益相关方参与进来并获取生态效益。同时如何设计不同的生态修复情景,并根据生态修复代价进行修复的重点和顺序,在未来是一个重点也是难点。

4 结论

本研究基于生态源地、地质灾害敏感性修订的生态阻力面,利用电路理论模型提取生态廊道、生态夹点以及障碍点,进一步划分生态改善区,系统构建了“点—线—面”的生态安全格局同时为未来济南市生态修复提供了方向。主要结论如下:

(1)济南市生态源地数量为35个,面积为567.15 km2,占市域面积的5.54%。生态廊道长度为818.42 km。待修复生态“夹点”和障碍点分布为25处和35处,面积分别为16.16 km2和7.44 km2,其中共有5处生态“夹点”与生态障碍点几乎重合,是未来亟需开展生态修复与保护的区域。其中生态修复关键区域主要分布在历城区、章丘区、莱芜区、长清区。生态改善区面积共为2994.84 km2。

(2)基于识别的生态保护修复的关键区域和生态改善区的空间格局分布,结合土地利用现状和卫星影像,本文提出各类生态保护与修复的重点方向以及生态修复重要工程措施指引。研究可为济南市国土空间生态保护与修复规划和“十四五”生态保护规划提供参考,同时对市域生态修复重大工程谋划具有一定的参考价值。