武汉城市圈生态网络时空演变及管控分析

2021-12-12李红波高艳丽

李红波,黄 悦,高艳丽

华中农业大学公共管理学院, 武汉 430070

随着我国城市化的不断推进和经济的快速发展,都市圈和城市群已成为城市化发展的新特征。城市圈作为高度密集的经济活动区域,在区域经济协调发展过程中具有重要的地位,但人口和工业的高度密集干扰了区域的生态环境,造成生境质量下降,景观破碎化加剧,区域生态安全和生物多样性受到威胁[1-3]。2018 年《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》[4]指出,建立由中心城市引领的城市群联动发展、城市群带动区域发展新模式是未来城市化发展的新趋势。研究城市群内部生态网络的变化规律,实现生态保护与经济发展的双赢[5],对城市圈经济与生态的协调发展具有重要意义。生态网络是一种可以将生态源地、生态廊道、生态节点进行空间有机连接的网络体系,通过设置踏脚石和修复生态断裂点连接破碎的斑块,增强景观连通性,促进源地之间的物种迁移和能量流动[6-8],对生物多样性保护和生态环境可持续发展具有重要的理论和现实意义[9]。

目前,不少学者从景观生态学角度对不同尺度的生态网络进行了研究,在研究过程中产生了许多的模型和方法,其中形态学空间格局方法(Morphological Spatial Pattern Analysis, MSPA)和最小累积阻力(Minimum Cumulative Resistance, MCR)模型使用最为广泛[10- 12]。MSPA方法是基于土地利用栅格数据从像元层面识别出景观连通性高的生态区域[13-14],能够根据景观的位置与形态特征筛选出具备廊道属性的桥接、支线和环道等景观类型[15-16],使得生态源地的选取更具科学性。最小累积阻力模型是基于GIS平台,综合地形地貌、人类活动等多种因素模拟源地之间的最小成本路径,该模型的关键在于生态阻力面的构建和生态源地的选择,通常结合景观连通性指数、重力模型、电路理论和图谱理论等方法对生态网络进行构建和优化[17- 20]。已有研究从生态源地选取、阻力面影响因子指标、廊道重要性识别以及网络优化等领域进行了深入探索[21- 25],为本研究提供了很好的思路借鉴。

自2007年武汉城市圈推行“资源节约型和环境友好型”社会建设综合配套改革试验区以来,伴随着新的经济发展机遇的同时,城市圈五环和六环高速公路相继建设,生态用地保护压力增大,生态用地总量及分布、生态连通性面临很大的不确定性。缓解快速城市圈建设与生态环境的矛盾,必须把“资源节约型、环境友好型”社会建设作为生态文明建设的重要目标融入到城市圈建设与发展的过程中,需要统筹协调城市圈城乡生态网络空间体系。《长江中游城市群发展规划(2015)》提出,落实武汉城市圈的生态文明建设,要着力于打造城市群中的“绿心”区域,以南部林区为核心,构建以生态廊道、生态节点所组成的整体城市圈的绿色生态网络体系。武汉城市圈作为国家级试验区,是中部崛起的中坚力量,在山水林田湖草系统治理的背景下,建立一体化的城市圈生态网络体系自然骨架,促进“两型社会”的建设与实施,从而创造人与自然和谐的生态城市圈。

本文以武汉城市圈为研究区,根据4期土地利用数据,以“两型社会”试验区“未设置前、基本形成后”的两个关键节点即2000年和2018年作为参照时间,采用MSPA方法识别和提取出对物种迁移和能量交换具有重要作用的核心区景观,选用景观连通性指数对核心区进行景观连接度评价,将斑块重要性指数高的核心区斑块作为生态源地。基于最小累积阻力模型模拟生态廊道构建城市圈生态网络,最后采用重力模型对生态廊道结构进行评价分析,探讨1990—2018年武汉城市圈生态网络的演变规律及“两型社会”试验区设置前后生态网络水平的变化情况,并对城市圈生态网络提出管控建议,以期为连续而完整的生态网络体系的武汉都市圈培育、引导国土空间规划和重要生态系统保护和修复工程提供一些参考。

1 研究区概况

武汉城市圈地处湖北省东部、长江中游、汉江平原中东部,位于28°50′—31°57′ N,112° 22′—116° 22′ E。它是以武汉市为中心,包括周边黄冈、黄石、鄂州、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门8个城市所组成的城市群(图1),是中部崛起的重要战略支点。区内建立健全资源节约、环境保护的体制机制,着力推进资源节约型和环境友好型社会建设,推动跨区域生态保护与开发利用,大力发展循环经济,初步形成了“一核一带三区四轴”的城市化发展框架和“一环两翼”的生态区域保护格局。2018年,城市圈总面积约为5.8万km2,占全省的31.2%,常住人口约为3800万人,占全省的64.2%,形成了优势互补、资源共享的经济发展格局。但随着城市化的快速发展,建成区不断向外扩张,势必会挤占周围的优质耕地和生态用地,城市圈未来国土空间可持续发展面临严峻挑战。因此有必要研究1990—2018年武汉城市圈的生态网络时空演变趋势,并探究“两型社会”战略下如何构建区域协调一体的生态网络体系,为城市圈未来生态空间规划和可持续发展提供参考。

图1 研究区位置及范围Fig.1 Location and range of study area

2 数据与研究方法

2.1 数据来源

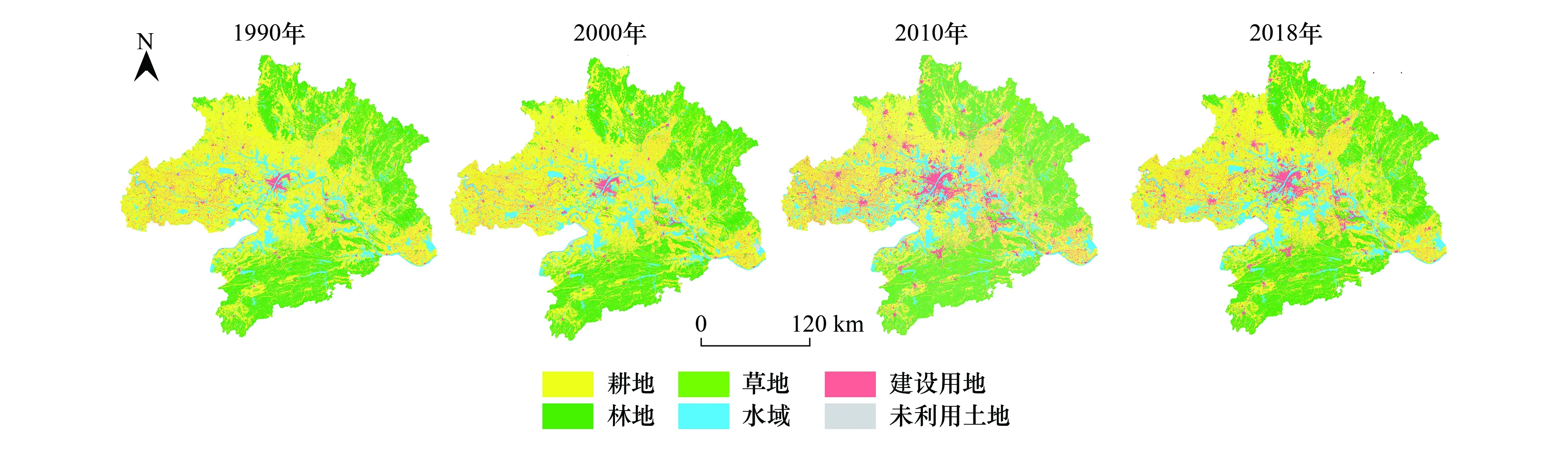

本文研究的数据包括1990、2000、2010、2018年的landsat TM/OLI遥感影像数据、DEM数据、道路矢量数据,遥感影像数据和DEM数据来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/),分辨率为30 m,道路数据来源于OpenStreetMap网站(https://www.openstreetmap.org/)。利用ENVI 5.1软件对4期遥感影像进行辐射定标、大气校正、镶嵌、裁剪等预处理,再采用面向对象的方法进行分类,参考《土地利用现状分类》标准( GB /T 21010—2017),并根据研究需要进行重新分类,将武汉城市圈土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用土地6类。结合Google地图和实地调研对分类结果不断进行修正,最终解译精度为83.7%,符合本次研究的精度要求。遥感解译得到的武汉城市圈4期的土地利用分类结果如图2所示。

图2 四期土地利用分类图Fig.2 Land use classification of four periods

2.2 研究方法

2.2.1基于MSPA方法的景观格局分析

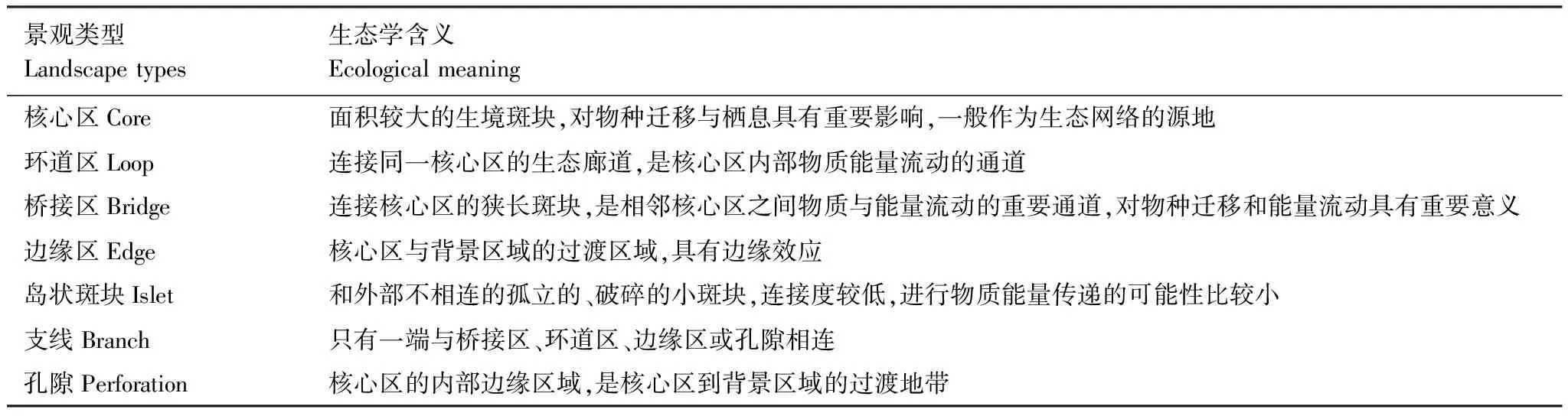

形态学空间格局分析方法(MSPA)是Vogt等学者提出的能够比较精确的对栅格图像进行空间格局功能类型划分的一种方法[26],能识别出像元层面上对区域景观连通性有重要作用的斑块[27],为生态源地和生态廊道的选择提供更加科学的依据[25,28]。根据MSPA方法的需要,利用ArcGIS将遥感解译后的土地利用分类数据转换为30 m×30 m的二值TIFF栅格数据。MSPA方法的研究对象分为前景和背景两类,将林地、草地、水域作为前景数据,耕地、建设用地和未利用土地作为背景数据。运用GuidosToolbox软件,采用八邻域分析方法进行景观格局分析,在进行骨架抽取、腐蚀运算等一系列的数学计算后,获得了具有不同功能的7种景观类型(表1),并统计MSPA分析结果。其中核心区一般是前景图像中面积较大的生态斑块,可以为物种栖息与迁移提供良好的基底,具有较高的生态服务价值,可以从中选取生态源地。

表1 MSPA景观类型及含义

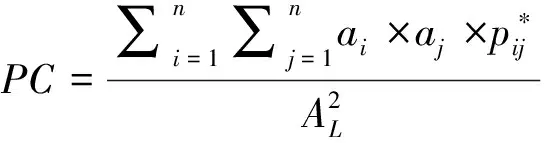

2.2.2景观连通性评价

景观连通性是指景观要素间进行能量、物质交换和迁移的生态过程对斑块间运动速率产生的综合效应[29],对维持生物多样性和生态环境稳定发挥重要作用[30]。为选取研究所需的生态源地,采用整体连通性指数IIC、可能连通性指数PC和斑块重要性指数dPC,来测算研究区核心斑块间的连接度水平。斑块连接度指数越高,说明重要性越大,最后根据斑块重要性指数来选择生态源地。

(1)

(2)

(3)

源地一般都是具有高连通性的大型生物栖息地或自然保护区,根据研究区实际情况,本文选择面积大于100 km2的核心区斑块作为景观连通性评价对象[9]。运用Conefor 2.6软件,参考以往研究[31- 33]和研究区尺度范围,设置连通距离阈值为1500 m,连通概率为0.5,对研究区面积最大的40个核心区斑块进行景观连通性评价,并将斑块重要性指数(dPC)大于1.2的核心区斑块作为物种栖息与发展的源地。

2.2.3最小累积阻力模型

最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance,MCR)是模拟生态廊道的常用方法,可以计算出源与目标之间的最小累积阻力距离来确定物种迁移的最佳路径[34-35]。MCR模型最早应用于物种迁移与扩散的研究,俞孔坚等[36]学者率先将其引入国内,具有构建简易和要素可拓等特点,可以有效避免外界的干扰,从而模拟物种运动的趋向性和可能性。

(4)

式中,fmin表示最小累积阻力值,Dij为生态源j到景观单元i的空间距离;Ri则为景观单元i对某运动的阻力系数。

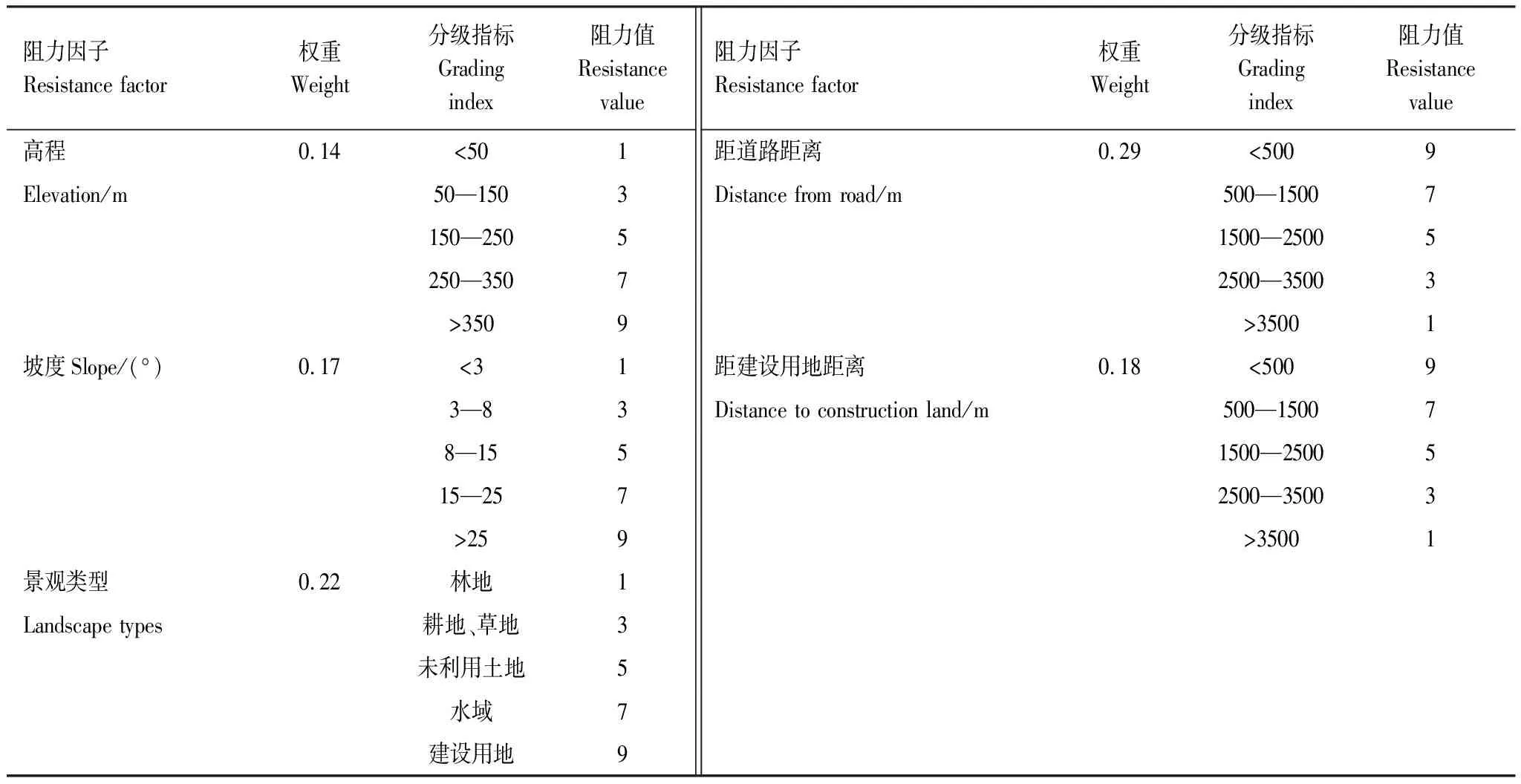

源地的选取和生态阻力面的构建是MCR模型运行的核心要素,因此必须选取合适的指标来构建综合阻力面体系。阻力面的构建需要综合考虑自然条件和人为干扰等因素,参考相关文献[9,21-24],鉴于研究区的实际情况和数据的获取程度,从地形、景观类型、人类活动等方面选取了高程、坡度、景观类型、距道路的距离、距建设用地的距离等5个指标来构建综合阻力指标体系(表2)。通过咨询专家意见和参考相关研究[17-18],确定各阻力因子的分级和分值,分值越大,阻碍物种迁移扩散的作用力越大,然后根据层次分析法确定各阻力因子权重。基于ArcGIS 10.2软件对土地利用景观类型进行属性赋值,转成栅格数据,将景观阻力评价因子进行综合景观阻力评价,获得综合生态阻力面,从而得到MCR模型的成本数据。

基于ArcGIS软件平台,采用距离分析模块中的Cost Weighted工具,根据综合阻力面和生态源地计算每个源地的累积成本面,再运用Distance中的Shortest Path工具,生成目标源地到其他源地斑块的最小累积阻力路径,从而得到由潜在生态廊道和生态源地组成的研究区生态网络。

2.2.4重力模型

生态源地之间的相互作用强度可用来定量分析生态廊道的有效性和重要性[37]。重力模型能够对空间中各个对象彼此之间的作用强度和依存关系进行定量描述,一般用来分析在地理空间中研究对象的相互联系[38-39]。采用重力模型计算各个斑块之间彼此的相互作用强度,构建生态源地斑块之间的互相作用矩阵,从而识别和提取重要生态廊道。重力模型的计算公式如下:

(5)

式中,Gij是源地斑块i和斑块j之间的相互作用力;Ni和Nj为斑块i和斑块j的权重值;Dij是两斑块之间标准化的廊道阻力值;Pi表示斑块i的阻力值;Pj为斑块j的阻力值;Si和Sj为两斑块的面积;Lij表示斑块i到斑块j之间的廊道累积阻力值;Lmax指网络中所有廊道阻力的最大值。

表2 阻力因子分级、权重与赋值表

3 结果与分析

3.1 基于MSPA的景观格局分析

图3 四期景观格局功能类型Fig.3 Functional types of landscape pattern in the fourth stage

由表3、图3可知,1990、2000、2010和2018年MSPA分析的前景数据面积分别为24164.35、24672.23、25303.58、25167.52 km2,约占研究区总面积的40%。在前景数据中,核心区景观面积最大,分别占前景总面积的87.4%、87.14%、86.95%、86.66%,其主要分布在研究区的南部及东北部,中部和西部比较稀少,集中分布在东北部。1990、2000、2010和2018年维持景观连通性的桥接区面积分别为 55.34、55、57.82、62.55 km2,仅占前景面积的0.2%左右,面积较少,说明核心斑块之间的联系不够密切。作为核心区与外面背景区域的过渡斑块,边缘区占前景面积的8%以上,具有一定的边缘效应。环道区是核心区内部迁移和物质流动的通道,占前景面积的0.04%,且从1990年到2018年仅增长了0.01%。岛状斑块面积较小,2018年面积略有增长,占前景面积的0.03%,主要散布在核心区的中部,是孤立存在的景观斑块,可以考虑作为生物的踏脚石。孔隙是核心区域的内部边缘,和边缘区一样具有边缘效应,1990—2018年孔隙的面积在逐渐减少,说明核心区内部边缘效应在减弱。支线具有一定的连通作用,只与核心区、桥接区、环道区等的一端相连,1990—2018年,支线的面积在逐渐增加,表明生态连接通道在不断增长。

表3 MSPA分类统计表

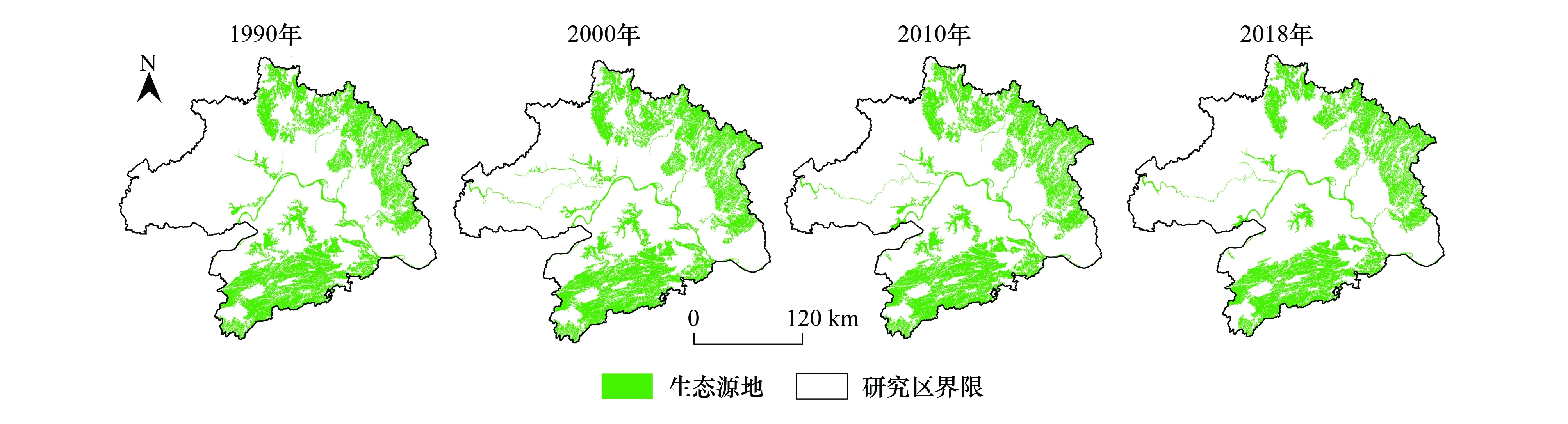

3.2 生态源地变化分析

基于景观连通性指数计算结果,探究“两型社会”试验区设置前后城市圈生态源地变化情况。根据景观连通性评价结果,从核心区中选取斑块重要性指数较大的斑块作为生态源地(图4),其地类主要是林地、草地和水域。1990—2018年4个时期的生态源地个数分别为12、16、14、10,可以看出生态源地在逐渐减少。随着经济的发展,生态环境遭到一定程度的破坏,加上国土空间综合整治对破碎斑块的整合,生态源地的数量呈现减少的趋势。1990年生态源地较少的原因主要是1980年开始实行家庭联产承包责任制,大量开垦耕地,部分地区滥砍滥伐、围湖造田严重,林地和水域面积锐减,生态源地数量因而较少。1998年长江特大洪涝灾害之后,政府提出了退耕还湖的政策,水域景观得到一定改善,因而表现为1990—2000年大型生境斑块有一定程度的增加。2001年开始在武汉城市圈试点退耕还林,使得林地面积逐渐增加,生态景观慢慢趋向稳定。2005年提出社会主义新农村建设,农业景观得到改善,但“村村通”等工程建设也使得建设用地逐渐增加,因此总体上生态源地略有减少。到2018年,经过试验区建设向纵深推进,基本形成稳定的规模,生态环境得到一定的改善。

图4 生态源地结果Fig.4 Results of ecological sources

3.3 生态网络构建

3.3.1生态阻力分析

综合自然与人为因素,通过对影响因子叠加分析,得到武汉城市圈四期的综合阻力面(图5)。由图5可知,研究区西部和南北部阻力较小,部分地区阻力较高,例如武汉市的中部、鄂州市的西南部等地区。高阻力区域主要位于研究区的中部和东部,包括武汉市、鄂州市、黄冈市、孝感市及咸宁市的北部区域,这是由于建设用地和交通路网分布密集对这些地区的影响较大,南北低,中部高的阻力分布,影响区域之间的物种迁移和能量流动,导致东西部之间的连通性较差。从时空演变上看,从1990—2018年,高阻力地区总体呈现波动增长趋势。1990—2000年,大力发展生产力,开垦耕地和围湖造田对生态环境的影响较大,导致高阻力地区有所增加;2000—2010年,实施“两型社会”试验区后,发展经济的同时也注重环境保护,高阻力地区在逐渐减少;2010—2018年,“两型社会”试验区基本形成后,高阻力地区主要集中在研究区中部经济发达、人口密集的区域。

图5 综合阻力面Fig.5 Comprehensive resistance surface

3.3.2生态廊道模拟

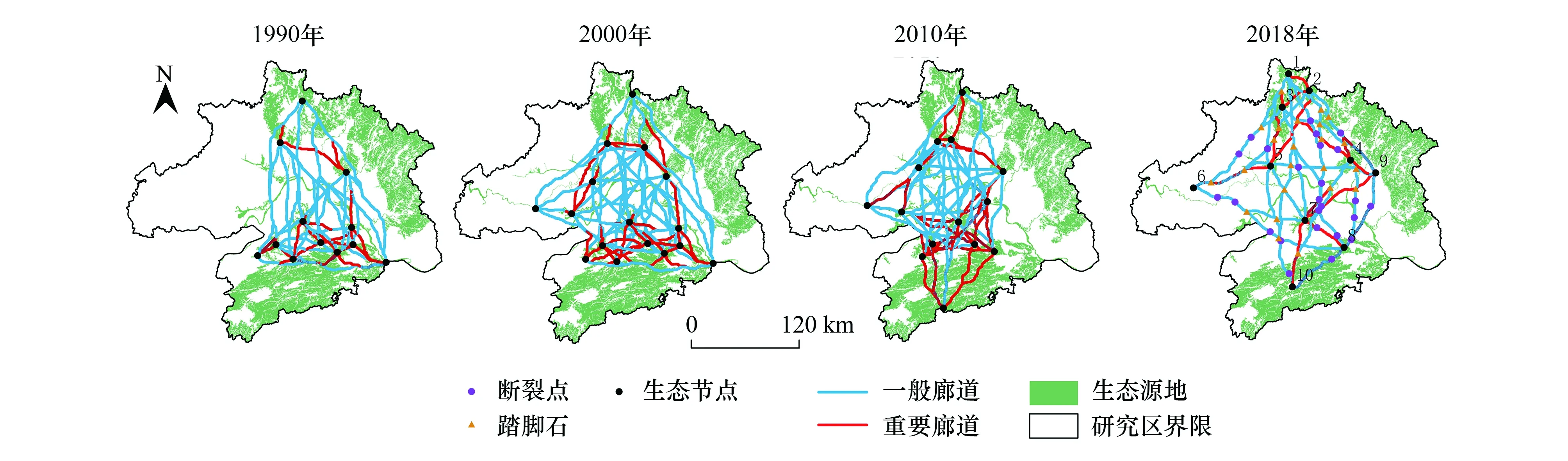

利用最小成本路径来模拟生态廊道,基于综合成本阻力面,生成源地之间的最小耗费路径,来模拟物种迁移的轨迹。由表4、图6可知,1990年生态廊道共有66条,北部廊道比较稀疏,而南部的廊道分布则比较密集,更利于物种之间物质与能量的交换;2000年生态廊道共有120条,廊道数量较1990年有一定的增长,廊道交点为449个,廊道之间的交叉现象比较密集,内部景观连通性较强;2010年生态廊道共有91条,生态廊道与2000年相比有所减少,但廊道的延伸性有所增强,生态廊道呈现条带状分布,延伸到研究区南北部边缘,使得武汉城市圈南北景观连通性增强;2018年生态廊道共有45条,生态廊道由原来的南北条带式分布转变为向东西部延伸,空间上较为分散,廊道交点为114个,内部交叉现象减少,但廊道连接的范围向四周扩散,使得研究区东西方向的物种迁移活动更加便捷。1990—2018年,生态廊道的数量在逐渐减少,一是由于城市扩张和建成区面积不断增加,使得生态源地和生态节点减少,连接节点的廊道相应减少;二是交通路网和旅游景点的建设,物种迁移的阻力增大,使得部分廊道发生断裂,可能会面临面积减少甚至消失的问题。

表4 生态廊道与生态节点数量统计

图6 研究区生态网络Fig.6 Ecological network of study area

3.3.3重力模型结果分析

基于重力模型,构建生态源地之间的相互作用矩阵,根据相互作用力的大小来判定廊道的重要性,源地与其他源地之间的相互作用力越大,源地上物种迁移和流动的阻力越小,则生态廊道的重要性越高。根据生态源地的大小,将相互作用力大于100的生态廊道作为重要廊道,其他作用值低于100的作为一般廊道。武汉城市圈的生态廊道分级极线图如图7所示。结果表明,1990年武汉城市圈共有生态廊道66条,其中重要廊道有32条,一般廊道有34条;2000年共有生态廊道120条,其中重要廊道有50条,一般廊道有70条;2010年共有生态廊道91条,其中重要廊道有41条,一般廊道有50条;2018年共有生态廊道45条,其中重要廊道有17条,一般廊道有28条。重要廊道一般是面积较大且景观连通性较好的区域,主要分布在研究区的北部和南部,连接北部的大别山林区和南部的九宫山等山群。这些重要生态廊道是物种迁移与能量交换的主要通道,受人类活动干扰较小,也是物种迁移阻力最小的便捷路径。一般廊道数量较多,分布广泛,距离人类活动区域较近,受人类活动干扰频繁,斑块面积较小,不适宜大范围的物种迁移活动。

图7 生态廊道极线图Fig.7 Polar view of ecological corridor

3.4 生态网络管控与引导

纵观1990—2018年近30年武汉城市圈生态网络的演变可知,引起生态网络格局变化的主要原因在于生态源地,生态源地的数量和面积的变化对生态节点和生态廊道有很大的影响,源地的缺失势必会破坏原有的生态网络结构。对一定区域范围的生态网络进行网络管控需要对该区域网络结构及构成要素具有准确的认识,制定针对性的保护策略,维护整体生态功能,促进生态系统健康可持续发展。踏脚石斑块可以为物种迁移提供一个短暂的栖息地,有利于提高物种迁移的成功性和生物的存活率。本研究基于生态节点和生态廊道,结合道路交叉点,加上廊道之间的交汇点,确定了23个踏脚石,识别了25个生态断裂点(图8)。鉴于此,本文提出对研究区生态网络管控的建议:

图8 生态网络管控优化Fig.8 Control and optimization of ecological network

(1)修复生态断裂点,加强景观连通性。道路与生态廊道相交处是生态廊道容易断裂的区域,对景观功能造成影响,因此在建设道路工程时建议设置天桥或隧道等生物通道,有利于提高物种迁移的存活率,保证正常的物质能量流通。研究区的生态断裂点主要分布在中部和东北部路网比较密集的区域,应当加强廊道周边的绿化建设,控制建设用地的扩张范围,为未来生态廊道规划预留一定的生态建设空间。

(2)建设踏脚石,增强廊道的稳定性。受人为活动和廊道自身特性的影响,较长的生态廊道更容易受到外在环境的干扰。研究区东西部生态源地之间的景观连通性较差,中部人为干扰强度和生态阻力较大,中部区域的廊道受人类活动影响频繁,生态阻力较大,且南北方向的部分生态廊道距离较远,容易发生断裂,因而需要建设踏脚石斑块,以增强生态廊道的稳定性。

(3)生态廊道差异化保护,提升生态网络服务水平。根据廊道重要性评价结果,对重要廊道和一般廊道进行差异化保护。武汉城市圈的生态源地主要是林地、草地和水域等景观类型,重要廊道连接的是自然保护区和大型森林公园等生态功能较高的区域,需要对这类廊道进行优先保护。一般廊道数量多分布较为分散,需要对其进行缓冲区建设,通过建设生态绿化带、生态功能区减少人为活动的干扰,更好的发挥区域生态网络的生态服务功能。

4 结论与讨论

本研究以山水林田湖草是一个生命共同体为理念,以生态本底和自然资源禀赋为基础,遵循生态系统内在机理,构建武汉城市圈城乡生态网络空间体系,关注生态网络风险应对,切实增强生态系统稳定性。基于MSPA方法和最小累积阻力模型,从生态源地识别、景观连通性评价以及生态廊道模拟等方面构建多时期的武汉城市圈生态网络,探讨城市圈生态网络的演变规律,并对当前生态网络存在的问题进行管控,建成生态保护的整体性引导,形成圈内系统协调、功能完善的生态保护格局,通过对网络相互作用机理的定量研究来理解城市圈生态网络系统的整体性和复杂性形成的机制。

研究结果表明:生态源地主要分布在研究区南部、北部和东部,林地、草地、水域是生态源地的主要组成部分,不同源地之间的相互作用力差异显著;综合阻力南北低,东部中部高西部低,东西部的景观联系有待加强;景观连通性南北高东西低,中部受人类活动干扰大连通度较低;基于最小累积阻力模型所提取的生态廊道加强了南北部之间的联系,但东西部的景观联系较弱;生态廊道的主要组成景观是耕地和林地,整体生态连接度较好,基于重力模型计算生态源地之间的相互作用力可识别出重要廊道和斑块,重要廊道占生态廊道总数的一半左右,主要分布在研究区北部和东南部;通过修复生态断裂点、建设踏脚石和生态廊道差异化保护能够提升城市圈生态网络的稳定性,更好的发挥生态系统的服务功能。

针对生态廊道过长和水域、路网阻隔等问题,科学配置保护和修复、自然和人工、生物和工程等措施,推进一体化生态保护和修复。应用“斑块—廊道—基底”模式构建城乡生态网络,将城市圈建设镶嵌在自然生态系统的基底上,优化生态廊道,提升保护环境、稳定生态的功能,引导圈内国土空间规划与建设。

此外,本文在选取生态源地时,将生态敏感性较高,以发挥重要生态服务功能为主的林地、草地、水域作为提取生态源地的核心区,由于武汉城市圈农田田块规模小,沟渠较多,因而未考虑具有自然生态功能的农田,但不同生态本底的核心区斑块存在差异,研究结果可能与实际情况存在细微差别。

利用最小累积阻力模型模拟潜在生态廊道,阻力面评价指标的选取对生态网络的构建具有重要影响。目前有关生态阻力面的设置还未有一个统一的标准,由于缺乏详细的研究数据,并未考虑不同物种的生活特性和居民点分布等因素对阻力面构建的影响。后续有待进一步加强对生态网络构建与管控的深入研究,以拓宽国土空间生态保护修复的手段。