原创歌剧《英·雄》音乐创作探析

2021-12-11余亚飞

余亚飞

革命历史题材的原创歌剧《英·雄》以中国共产党员何孟雄与缪伯英二人的生平为蓝本,用纪传体的形式书写了二人可歌可泣的革命人生。该剧被湖南省委宣传部列入新中国成立70周年、建党100周年重大革命历史题材作品。株洲市戏剧传承中心作为湖南文艺创作领域的一面旗帜,2018年1月正式创作完成了这部具有革命精神的歌剧《英·雄》。该剧由黄定山担任总导演,张林枝、谭奕玮担任编剧,杜鸣担任作曲,青年歌唱家毋帅斌、刘洺君分别担任男、女主角。2019年5月在上海举办的第十二届“中国艺术节”上,歌剧《英·雄》在上海保利剧院唱响;2021年3月,该剧在国家大剧院上演。截至目前,该剧累计演出近50场,观众累计六万余人次,抖音点击量突破100万。笔者在观看过程中,深切感受到共产党员无私无畏的崇高精神,并感叹于地方院团在中国歌剧创作领域孜孜不倦的追求。笔者认为,该剧在音乐创作思维中凸显英雄主义、人物身份、家国情怀,以体现视觉、听觉等感觉层面的审美融合的特征,引领观众穿越历史、追忆英雄。

一、音乐创作彰显英雄性主题和史实性内涵

图1 原创歌剧《英·雄》剧照

图2 原创歌剧《英·雄》剧照

株洲,在中国革命历史上曾留下过闪耀的记忆。这里曾是井冈山革命根据地的重要组成部分,也曾见证过毛泽东亲自主持的红军战士入党仪式。这里的英雄儿女在中国共产党带领下,为了新中国的成立前仆后继、舍死忘生。在浴血牺牲的众多革命先烈中,何孟雄与缪伯英的名字似乎并不为人们所熟知,但在出品人肖鸿斌看来,他们夫妻二人的光辉事迹是湖南革命历史中不可或缺的重要部分。在经过几年的资料收集与整理之后,两位革命英雄的履历逐渐汇集完整,并交由剧作家张林枝与谭奕玮进行剧本改编。经过多次修改调整之后的剧本,力求采用纪实性文体结构,通过人物传记的笔法呈现出二人从青年时期初次相逢,到携手走上革命道路,直至最终牺牲的整个历程。赤脚从湖南家乡赴京的湘妹子缪伯英来到北大报到,无意间邂逅了儒雅的何孟雄,二人以较量背诵《少年中国说》结识,彼此互慕才华。何孟雄在东北执行任务时不幸被捕,缪伯英用三天时间凑足赎金斡旋营救,二人由此步入婚姻殿堂。新婚燕尔的夫妻二人被分配不同任务,孟雄前往陇海铁路指导工人运动,伯英则前往武汉、南京参加学生游行和妇女运动。伯英经历了镇压屠杀而侥幸生还,并拒绝了北大老师屈修文的无理求爱。此后,重新聚首的夫妻被叛徒出卖,险些被捕,逃回湖南老家暂避。在组织了长沙“五卅运动”声援游行之后,夫妻二人在上海再度被屈修文告密。尾声处,掩护丈夫和交通员逃亡的缪伯英感染伤寒牺牲,何孟雄作为“龙华二十四烈士”之一,英勇就义。全剧在一声冷峻的枪声中戛然而止。

不言而喻,这是一部有关革命英雄主义的近现代历史剧,也是一部人物传记体歌剧。创作中一方面需要烘托近现代中国社会的阡陌沧桑与革命浪潮风起云涌的大环境因素,另一方面则需要“以人为本”,将戏剧焦点落在“英·雄”夫妇的人生命运中。当然,环境与人物是浑然一体的。歌剧的音乐创作,起到渲染环境氛围的效果,也就抓住了歌剧的主线与命脉。因此,歌剧《英·雄》的音乐构思和创作提供了色彩鲜明的宏观音乐“镜头”。

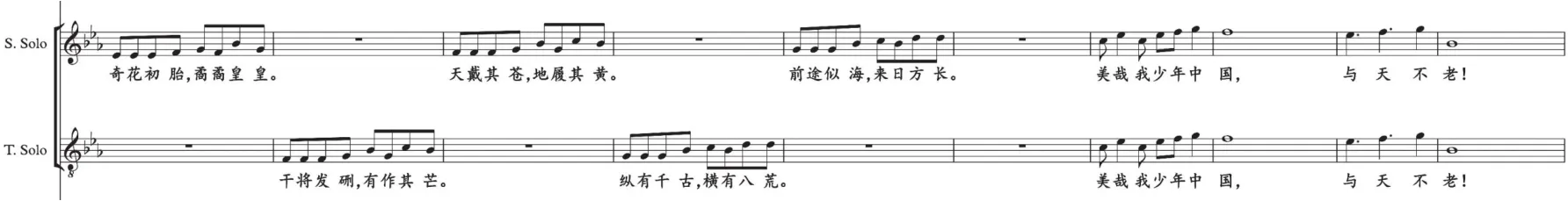

第一幕中缪伯英登场之后,迅速进入到一段激昂慷慨的《壮哉我中国少年》唱段中。从男女声部的交替轮唱演变为带有领唱的合唱,迅速从轻松愉快的校园氛围转变为对时局的关注。这一唱段的歌词借用了梁启超《少年中国说》的经典段落,音乐旋律中既表达了中国少年对国家时局的责任担当,透露出丝丝悲壮之气,也预示着革命不可避免的流血牺牲,杀身成仁(见下页谱例1)。

谱例1

为了表现社会动荡局面的瞬息万变,该剧音乐创作者在每一幕中都会进行宏观层面的布局,这也成为整部歌剧的变奏“驱动器”。比如第二幕中,在何孟雄与缪伯英结婚的欢快场景与夜深人静二人互诉衷肠之后,一段激动人心的男中音独唱《号角已经吹响》点燃了革命的火焰,也使新婚燕尔的革命夫妻迅速明确了自己的新使命(见谱例2)。雄壮威武的男低音咏叹调出自于尚未背叛革命的屈修文。带有呐喊和鼓动式的短促音调,配合低沉的共鸣和进行曲的伴奏风格,在强烈的鼓点节奏中快速行进。歌唱中充满了力量感和紧迫的速度律动,彰显出学生运动一浪高过一浪的澎湃之势。

谱例2

此外,随着戏剧进程的不断深入,音乐在环境氛围营造方面也逐渐从光明变得压抑。此前宣示性的语调逐渐转为言辞激烈的抗争、对弈、决战。一字一铿锵的坚定之感深入骨髓。戏剧发展已由此前的隔空交战演变为你死我活的赤身肉搏。这关乎着每一位学生和工人的生命,更关系到正义与邪恶的针锋相对。

诸如上述这样的轮唱、咏叹调、合唱等形式,作为本剧的主导主题和核心意象不断呈现于舞台和伴奏乐队中,不但鲜明诠释了戏剧事件的背景,突出了时代斗争主题,还为人物的舞台演绎提供了宽阔的空间,辅助戏剧张力的逐步展开。

二、湖南地域音乐隐喻人物的身份归属

当代中国歌剧创作中,地方音乐的身份表达尤为突出,如《尘埃落定》中的藏族配乐、《沂蒙山》中的山东琴书曲调、《檀香刑》中借用的“茂腔”、《松毛岭之恋》中的福建客家音乐等。这些音乐层面的民族性元素均可以使观众明确感受到其隐喻的指向性,并与剧中的人物形象和舞台布景之间产生联动。歌剧《英·雄》中两位革命烈士的祖籍均为湖南省,何孟雄是株洲炎陵县(时为酃县)人,缪伯英是长沙人。这为音乐创作者提供了重要的编创思维和灵感,对湖南民间音乐的取材也就显得顺理成章了。

首先,音乐创作者采撷湖南民间音乐素材进行移植改编,营造了质朴自然的地域文化氛围。序曲第一个唱段中,一声高腔号子从远处徐徐传来。这一来自于湖南怀化、溆浦、辰溪三县交界之地特有的劳动号子,具有地方声音的隐喻的指向性,体现出湖南人爽朗果敢的倔强性格。歌声由女高音独唱声部引入,并由男女声重唱揭示出“好花不怕霜雪打,霜雪越打花越红”的精神主旨,吸收了高腔号子自由奔放的表达方式,与革命者博大的胸襟相得益彰。在全剧尾声处的最后一个唱段,《还剩一回也要逞英雄》的唱段再度响起了“要上那个高山呦那就莫怕风啰,要下那个大海呀那就莫怕龙啰”的高腔音调,与序曲相呼应,既是紧扣主题的余韵,又告慰着湖湘志士的英灵(见谱例3)。

谱例3

其次,湖南地方戏曲音乐元素和特色伴奏乐器的融入,使歌剧中的人物形象鲜明。花鼓戏是湖南民间戏曲中最具代表性的剧种之一,剧中缪伯英来自于湖南长沙,因此,花鼓戏元素也成为其身份象征。《湖南的妹子到京城来》这一唱段是剧中缪伯英首次登上舞台时的一段陈述性歌唱段落。从家乡来到京城的女学生,带着家乡的口音和青春可爱的性格。作曲家借用湖南花鼓戏的曲式风格和邵东民歌《乡里妹子进城来》的音调,写下了一条俏皮欢快的主题动机,搭配上“城里的哥哥你莫笑我……”的歌词,充分呈现出一位爽朗的湘妹子形象(见谱例4)。这一唱段的配器以西洋弦乐器组的编制为基础,利用短笛、长笛、单簧管、双簧管等构成跳跃的律动,以小锣、小镲、木鱼、铃鼓来烘托清脆的节奏,并融入了湖南传统特色拉弦乐器——“大筒”。这一在花鼓戏中占据主奏地位的乐器呈现出地道的湖南韵味,与歌唱中的花鼓戏韵味相互融合,可谓呈现得原汁原味。除这一唱段外,《老乡见老乡》的间奏及《人逢喜事精神爽》等伴奏段落,也多次运用了大筒、唢呐、小堂鼓、双小镲等具有湖湘民间特色的伴奏乐器。

谱例4

最后,山歌风格在音乐编创中与咏叹调巧妙结合,用典型的民族五声调式来表达戏剧性。“在歌剧中,运用音乐艺术的一切构成因素和种种可能的表现手段来刻画人物性格、推动情节发展、表现戏剧冲突, 进而最终完成音乐在歌剧中所担负的创造使命——这就是广义的戏剧性”。例如剧中何孟雄听到妻子怀孕的消息之后,演唱了一段兼具叙事性和咏叹性的歌曲《又是十月小阳春》,充满流动性的旋律在每分钟48拍的缓慢节奏中抒发着何孟雄内心的温暖与期许(见谱例5)。同时,何孟雄借山歌自由的乐风,畅快释放着激动的心情。这一唱段的配器采用了交响乐编制,丰富的音乐风格体现出男主人公此时此刻的兴奋心情,也使戏剧效果得到了淋漓尽致的显示。在体现民族歌剧音乐灵魂的基础上,作曲家杜鸣也重视西洋歌剧思维的基本逻辑,将咏叹调、宣叙调、二重唱、四重唱及合唱等声乐艺术体裁,根据剧情需要融入歌剧结构中,推动戏剧的进展,也增强了音乐的感染力与审美特性。

谱例5

三、“恋”“歌”中贯穿的家国情怀

在歌剧《英·雄》的戏剧文本结构设定中,自然而然地形成了“初恋·俚歌”“热恋·酒歌”“苦恋·离歌”“生死恋·长歌”的四幕逻辑脉络。从剧名到四幕标题的设定,始终体现着一种浪漫、内敛且深藏的力量。取自于二人名字的剧名可谓点睛之笔,也似乎冥冥之中是由历史所造就的机缘巧合。一对革命夫妻为理想不惜漂泊流亡,又抓住一切时机,不遗余力地奉献着自己的力量。在中国共产党早期的奋斗中,正是这些“星星之火”,生发出不可撼动的燎原之势。在编创思维层面,以“恋”和“歌”为点睛之笔的主题营造,则使该作品与诸多“红色题材”戏剧作品形成区别。该剧以更为自由和现代的戏剧语言表达力,集中笔墨将二人的革命之恋刻画得如歌如诗。基于这样的理念,该剧的音乐创作中融入了有关“英雄”夫妇二人的情感描写,将革命爱情进行浪漫化处理。新婚之夜的一首二重唱《握住你的手》,在字里行间既体现着对爱情的忠贞,更有矢志不移的奋斗理想(见下页谱例6)。

谱例6

作为观众,在关注《英·雄》的戏剧脉络时,除了直观体验到编剧所要表达的艺术风格和文化内涵之外,还能够清晰感受到史实所携带的另一个重要概念——“家”。“离家求学”“组建爱巢”“遇险弃家”“深夜返乡”“辞别父母离乡”“生死之间恋家”,几乎所有的戏剧线索都在围绕着“家”的具象及抽象空间展开,也使两个独立的人物形象紧紧关联在一起。除了剧中那封充满浓情的“家书”外,观众在无数次被“家”所触动和震撼时,也体味到英雄夫妻“舍小家为大家”的伟大灵魂。当然,这些有关“家”的情愫也均在音乐创作中得到体现。如《人逢喜事精神爽》表达了父母对女儿回家的殷切期盼;《五年了》是缪伯英看到家乡一景一物时的内心感慨;《舍不得》则以四重唱的方式联系起父母和儿女的情感纽带。这些音乐旋律紧紧围绕“家”的分分合合展开,也充分显示出革命者心中的“家国”理念。

四、多重艺术结构展现戏剧冲突性的困境

歌剧主要是以音乐创作和歌唱表演来呈现戏剧内容和文化内涵的综合艺术体。在具体的实践过程中,音乐结构、剧本结构往往需要相辅相成,并体现出歌剧的综合功能。当然,在中国歌剧的创作中,由于观众审美对“剧”的情有独钟,往往会促使主创者增加戏剧内容和人物角色层面的分量。但是一部歌剧最终是否能够得到观众与业界的共同认可,一个决定性的因素在于:是否成功做到了以歌演剧,用歌唱掀起戏剧的波澜。历数那些被奉为典范的歌剧《白毛女》《刘胡兰》《红珊瑚》等,之所以能使观众念念不忘,一个重要的原因正是其中的许多唱段令人印象深刻,而这些唱段也都较好地将戏剧矛盾鲜明表达出来。作为歌剧创作中的“一剧之本”,对于音乐的创作,既要在宏观层面具有准确的谋篇布局能力,又要按照歌剧的典型结构设计功能分明的咏叹调和宣叙调等唱段。除此之外,主要唱段还要体现出戏剧性的实用功能,并兼有艺术审美品质。笔者现场观看《英·雄》后认为,该剧在舞台上并未能很好地表现歌剧的主要功能,这也是当下部分中国歌剧实践中所面临的困境之一。

图3 原创歌剧《英·雄》剧照

图4 原创歌剧《英·雄》剧照

首先,该剧的舞台呈现体现了浓郁的湖南地域音乐特色,民族性的特质得到了淋漓尽致的显现,然而,这种地域音乐的民族性却未能与歌剧的戏剧冲突性功能进行有机结合,以致于淡化了该剧革命主题和阶级矛盾的冲突性。如咏叹调在歌剧中着重体现人物复杂的心理矛盾,剧烈的内心冲突往往在人物的独立咏叹调中得到彰显,铺垫于戏剧矛盾爆发的开端或潜伏期,并由此管窥即将到来的剧烈变化。《英·雄》中缪伯英在看到工人遭到血洗屠杀之后,并看到了屈修文畏惧死亡的懦弱一面,更坚定了正邪势不两立的决心。此时此刻,缪伯英的内心应是充满了悲伤、震惊、失望、以及与反动势力斗争到底的果决之心的,千言万语化为了咏叹调《永世莫忘》。这一用湖南地方民间音乐元素写成的咏叹调俨然成为了缪伯英继续投身革命事业的战斗檄文,也应是剧中矛盾递进的导火索,其中既有缪伯英对死难同胞的缅怀,也有对屈修文的藐视不屑,更有对邪恶势力的憎恨。无论是歌词内容的表述或该唱段曲式和节奏的调控,均采用了由慢渐快、由悲伤抒情变振奋激动的手法,然而,遗憾的是,笔者在现场并未能感受到真正的戏剧冲突性。

其次,该剧重唱在戏剧冲突性的深化方面还有一定的提升空间。重唱这一歌唱形式以自由对位的手法呈现,形成对比性复调的纵向结构,在多个声部和不同旋律性格的对比中,形成对于戏剧性的推动。具有营造冲突性氛围这一功能的重唱往往将正反派人物汇集于一处,在歌唱中形成心理活动和性格的直接撞击,并借和声手法的变化体现戏剧张力,在横纵双向形成力量交错感。歌剧《英·雄》中,夫妻二人被屈修文第一次出卖时,屈修文携未婚妻登门送喜帖,四人以一首名为《一言为定》的重唱来表现人物之间的斗智斗勇。屈修文设下圈套,意欲谋害;“英雄”夫妇机智应对。其声部之间严丝合缝的交叉显示出敏锐的思维逻辑,出招与拆招瞬息万变,音乐空间中弥漫着紧张的气氛。但可惜的是,该剧在舞台表演上却让人难以区分正面人物形象和反面人物形象。该剧导演黄定山曾指出:“这部歌剧有意打破人们对歌剧的惯常认知,呈现出多散点的、散文式的传记人物美学特征”。正如其所言,该剧在人物设置和剧情线索分配方面并没有采用传统模式的“二元对立”结构——将正反两派势力进行平衡设置,而是集中书写何、缪二人从青涩到成熟,再到视死如归的精神之路。剧中唯一着墨较多的反派人物屈修文一角,也并未与何、缪二人构成大开大合的对手戏角力,而是在多处被淡化其个人形象之“恶”,将其指代为反革命势力的抽象体。这样的角色结构抵消了观众固有的审美认知,但戏剧冲突性较为不足。该剧男女主角主要唱段及乐队音乐也显得缺乏戏剧冲突性表达的张力。此外,重唱所要呈现的角色冲突性和差异性也没有完全与音乐空间契合。而宣叙调与合唱等歌唱形态在《英·雄》的舞台呈现中本应是与戏剧冲突性相关的,这一点在该剧中总体上也显得表现力不足。当然,值得肯定的是该剧有些段落具有这一属性,如宣叙调唱段《不好了》以及合唱《五卅·五卅》,音乐的画面感强烈,山呼海啸的宏大气势振聋发聩,也使戏剧张力得到了释放。

最后,编剧、作曲家、歌唱者、导演等歌剧创作者之间应该是协同互通的关系。就歌剧剧本和音乐结构而言,该剧部分场次可能受制于创作者之间的创作理念不一致,具体体现为剧本衔接不畅,部分唱词不合人物身份、唱词不押韵,剧情转折频繁,导致歌剧结构的衔接突兀。如第三幕“叛徒告密”后衔接的是男女主人公回湖南老家,剧中对其间半年内的故事情节进行了跳跃化处理。在音场控制方面,对唱与重唱发生个别情况下的对撞,造成听觉上的模糊嘈杂。板式变化体及民族化特性旋律在矛盾冲突的关键节点上鲜有运用体现,绝大部分需依靠交响乐队进行推动,令人略感遗憾。宣叙调的比例有些许不足,这也导致了剧中对白比重过大,以致于显得歌剧的结构属性不明晰,而音乐剧的特征突出。

五、结语

纵观当前中国歌剧艺术的发展,总体上呈现的是欣欣向荣的景象,但也有值得思考的问题。首先是革命历史题材的歌剧创作同质化的问题。据笔者统计,从2014年至2021年,国家艺术基金资助的中国歌剧不少于50部,其中革命历史题材的歌剧较多,包括《一江春水》《星星之火》《长征》《与妻书》《陈家大屋》《红高粱》《松毛岭之恋》《沂蒙山》《青山烽火》等。这些歌剧在不断打磨和排演的过程中,形成了各自的创作特点,赢得了观众的喜爱。但不可否认的是,这些剧目在剧本文学、音乐创作、人物塑造、舞台表演等方面也存在或多或少的问题。一些歌剧剧目中,出现了创作同质化的现象,如在不同的剧目中,出现类似的剧情、结构和表演等。这些问题有待于时间和实践的进一步检验和完善。其次,各个剧目和创作团体在遵循歌剧创作的共性运行规律的同时,应发挥艺术创作和创造的独特性价值,尤其是创作的个性特征彰显尤为重要。笔者认为,歌剧创作者应深入挖掘革命历史题材的地域性特色和人物形象的独特表现,注重剧本创作、音乐创作、舞台表演的艺术性和个性化表达等。同时,包括“国家艺术基金”和“中国民族歌剧传承发展工程”在内的各种扶持方式,为歌剧创作提供了物质基础和实践可能,但近年来入选的歌剧项目名录中,也存在革命历史题材类型化较多的现象。再次,在歌剧创作本体层面,尤其在音乐编创方面,如何进一步体现中国文化的多样内涵,还需下苦工、显硬功。例如,在表现革命历史真实性事件的时候,不应只是以单线条的“流水账”为表现形式,而应在抓住革命历史事件和人物形象的关联的基础上,发挥艺术创造力和想象力,吸收融合文学、电影学、舞蹈学、人类学等跨学科艺术的营养,谋求中国歌剧学派及品牌的树立,使更多作品成为与世界交流时的艺术语言,为中国歌剧创作的创造性转化和创新性发展作出应有的贡献。最后,中国歌剧应将目光投向大众。从当下歌剧的受众情况来看,中青年群体较多。歌剧艺术应推进艺术大众化的新路径,深度挖掘潜在的受众,如发挥歌剧实践和理论相结合的优势,通过歌剧表演、歌剧讲座、歌剧欣赏等多样的传播途径和方式,拓宽歌剧的受众群体。但当下歌剧艺术的创作和表演推广多集中于北京、上海、广州、深圳和部分省会城市,二、三线城市存在一剧难求的问题,这说明了中国歌剧艺术发展和推广的深入还不够。

歌剧《英·雄》以历史为依托,用兼具英雄主义和浪漫主义的手法书写了一部感人肺腑的革命题材作品。如笔者上文所分析的,《英·雄》一剧的音乐编创思维和舞台呈现虽存在一些不尽纯熟之处,但总体来看,瑕不掩瑜。对于地方剧团而言,其积极探索的创造力是有目共睹的。主创团队运用歌剧思维体现戏剧内容,追求用多元化的音乐创作手法揭示人物内心世界,并力求将家国情怀贯穿始终。作品充满了信念、爱情、友情,以及坚毅刚烈的性格和九死无悔的执着,也借歌剧之力,传承与发扬高尚的民族品格,让观者在真实的历史记忆中共同缅怀英灵、致敬先烈。