坐火车

2021-12-10王彻之

王彻之

初识

第一次坐火车是去四川。我的大学老师为我找了一个青年诗人夏令营的机会,由四川省作协负责,往返车票都会报销。那年我刚满二十,不知旅途艰辛,所以第一时间选择了绿皮车。本想借此安静欣赏从天津到西南边陲的地貌风光。

可电影和现实还是不太一样。对面坐着个妈妈抱着三四岁的小孩。那小孩在地板上一个劲儿摩擦别人吐的香蕉皮和苹果籽,袜子都已经发黑。我旁边是个年近六旬的老头,在郑州站车停下的十分钟内,买来了两瓶啤酒和一只烧鸡,在车厢里边大口津津有味地嚼,不时借我的座位抹抹手。

从天津到四川的绿皮车会经过黄土高原,然后取道秦岭华山,最后南下进入四川盆地,沿途可饱览祖国西北和西南的奇崛景观。从手机里天气预报地理位置的变化,我就知道离目的地越来越近了。这也算是这次旅行最为激动人心的时刻,一种解脱和完成探险的自豪感混合的感觉。

相伴

当然,在人生中大部分的时间,坐火车并不是为了旅行。比如很多居住在美国新泽西州的人,会每天早晨坐火车去纽约上班,就像很多住在天津的人去北京工作一样。我在波士顿留学的某段时间,每天都会坐地铁去兼职打工,从波士顿边缘坐到市中心,基本等同于火车。一直令我很不满意的是,由于发展得比较早,美国的车厢设计跟北京、东京的比起来,实际上是非常落后的。这种车厢不仅未能保证冬暖夏凉,而且常常没有信号。车内设施陈旧得像是很长时间没有清洗过。如果单从火车的角度看,任何人都丝毫不会认为美国是发达国家。除此之外,美国火车的特色之一,是经常有些看上去患有肥胖症的大妈大叔,抱着成袋的零食,嘎吱嘎吱地吃,但好在只是闷头吃,很少给别人造成困扰。有个学者还专门研究过这种现象,认为公共场合的大吃大喝,与种族主义、资本剥削和殖民主义有着千丝万缕的关系。看见别人吃喝,我也难免随俗,每次上火车前都会买杯咖啡。

除了吃喝的声音之外,车厢里大部分时间还是安静的。很多美国人还是比较懂得,手机的声音不能外放。我几乎每次在国内坐高铁,车厢中都会充斥各种抖音快手和网络电视剧的噪音。但我却一次没有制止过。我有个非常好的朋友,是大学教授,以前经常愤慨地把高铁上超音量讲话,或者播放巨大噪音的乘客拍个小视频发到好友圈里斥责。为此偶尔也会和人发生争执。劝告他们,其实没有意义,因为这种现象差不多已经超越道德范畴,接近于一种群体的无意识。大部分国人不会觉得在火车里外放声音是错的,因为隔壁乘客也这么做。相反,如果谁在深夜的住宅区里大喊大叫,可能就会有老人探出头,把他骂得体无完肤。虽然美国人和英国人很少在车厢里制造噪音,但是却喜欢夜深人静之时,在大街上毫无逻辑地咆哮,制造各种奇怪的声音。谁的国民素质更高,还真不能一概而论。

即便如此,我还是感到火车中的美国,其实有一种车厢文化。有些吃喝的声音,反而衬托了周围乘客办公和读书的安静。很多人的工作和研究都是在火车上完成的,我甚至见过有人在火车上写诗。对我来说,这是一种极端私密的工作,绝对不能在别人能看见的时候进行。但是对他们来说,仿佛存在着一种微妙的默契,那就是即便在如此公共的空间内,每个人也有自己的隐私空间。人们并不在意周围人做了什么,就算看见了也不太经常会盯着看。这让我每每想起北京地铁里,被人盯着看自己打40分钟游戏的尴尬。

沃尔科特曾在一首诗里说,一列火车就像一个句子穿越烧焦的平原。如果这个比喻足够形象,那么美国火车的句子应该很慢,没有喧哗的背景音乐,但会伴随一些低沉的喃喃自语。我从波士顿坐火车去纽黑文的时间,快够我从北京去上海了。这种缓慢的穿越,有时会带我这种异乡人抵达一些仿佛电影里才会出现的车站。纽黑文的火车站便是如此。整个车站像一座落地摆钟矗立在雪夜中。差不多只有一两间独居室那么大,没有安检和扩音器。只有一到两个工作人员,默不作声,往往是退休的老年人。这还不算小到极致。在我印象中,加州戴维斯的车站好像只有一个工作人员,而车站就像一个极简报刊亭,嵌着一个只能探出一道目光的小窗口。对我而言,这些散布在广袤土地上的袖珍车站,由于其和我在美国时心境相似的孤独和沉静,往往比火车和沿途的风景更值得怀念。

见证

随着我到英国生活,心境也悄悄发生了变化。过去的那种退缩在自己内心世界,为了前途风餐露宿的孤独感慢慢消退了,取而代之的是更实在的,日常出行的紧迫和焦虑。我的注意力也似乎常被火车站密密麻麻的时间表打乱。这导致我曾经好几次坐错车,有一次去伦敦,却阴差阳错登上了去英国西部的火车,看到了以前从没想象过的英国农村风光。英国的火车并不比美国快多少,但是车厢里和车站人群的拥挤程度却比我预想得严重得多。某种程度上,大概是因为人多地狭,加上西南部只有伦敦一个中心,周围所有地区的人们想出行,都绕不开这个交通枢纽。

牛津火车站也以人满为患闻名,不仅因为作为旅游胜地的吸引力,而且因为距离购物中心比斯特比较近。从伦敦坐火车来牛津,大概需要一个小时,费用一般是28英镑左右。如果是24岁及以下的年轻人,則会有半价优惠。每次我看到那些本科生的优惠证,羡慕之情都会隐隐而生。毕竟我从博士二年级开始,就已经无法拥有这种特殊待遇了,因此坐火车的频率也较往常少很多。自从疫情开始,昔日的喧闹似乎突然消失殆尽。去年四月份我再次去火车站的时候,发现整座大厅变得空荡荡。几只鸽子灰头土脸地在地上啄食,但是恹恹地,什么也找不到。火车依旧会每天经过,但是却常常等不来一个人上车。

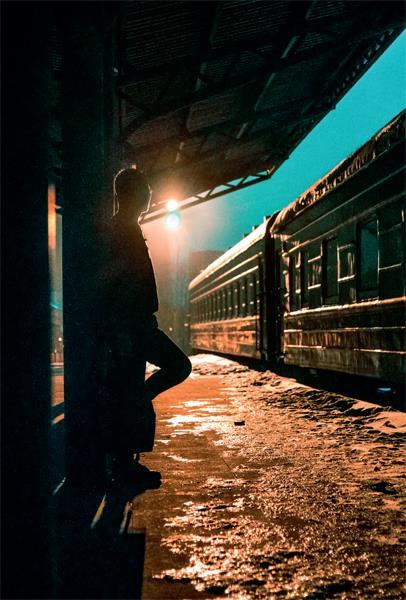

某种意义上,疫情对世界的改变,从火车站开始。如果把火车站看成现代世界互动联结的枢纽,人类川流不息的活力的象征,那么从去年开始,就可以看到人类的生命力正逐渐变得衰弱。衰弱的本质,是因为缺乏改变的力量。亲人朋友登上火车,送别的人眼睁睁地看,知道可能以后很长时间都无法见到。这种伤感不如战争带来的离散来得惨烈,但是却悄无声息地弥散,如同病毒。疫情开始之后,我也写了一系列关于车站的诗。如《海口站》中,我写道“在充满告别时刻的大厅里,人群消散如烟/但很快就散去”。这种描述其实一点都不罗曼蒂克,而是非常朴实地写实。在最近的一首《去北边》中,我写道“ 火车/按时驶向新生活,但是票价和昨天一样”。这种驶向新生活的心理其实是疏离的,人们并不会完全相信,火车所到之处会存在一个全新的生活,在那里以前的痛苦和失落都会烟消云散。

没有人会把车站当成享受生活的地方,无论进出车站,人们心之所系都是在别处,但是别处的意义又无法确定。在车站的外在喧闹之下,经常是无言以对的焦躁、孤独和沉默。这种个体在行旅中的混杂的心灵感受和生命状态,很长时间以来,都是我怀着巨大兴趣书写的诗歌主题之一。我笔下的人物经常只身提着行李箱,在车站中行色匆匆,或者在车窗内,怀有心事地等待即将到来的未来。但是,如同《去北边》的结尾所说的那样,无论是我还是这些人物,都已经做好了心理准备,去忍受路上的孤独,并时刻记住自己要去何方,虽然对此并没有绝对的信心——“但我不能睡去,也不能做梦/也许这样就不会坐过站/我估计在通往新生活的路上/没有人提醒我们下车,尤其在经济舱”。

作者说

“ 良好的教育环境塑造人并不是单凭它的优点,而更多的是通过它隐藏不露的非常之处,它鲜为人知的缺陷和混乱,它里面的人孤单或者怪癖的个性,甚至它一草一木枝干扭曲的姿势和河水在深夜奔流的凄凉。要认真去想的事儿。”