坑式静压桩用于建筑物不均匀沉降的加固研究

2021-12-10尹文哲卜永红

刘 挺,尹文哲,卜永红

(1 中联西北工程设计研究院有限公司, 西安 710077;2 陕西省建筑科学研究院有限公司, 西安 710082;3 长安大学建筑工程学院, 西安 710061)

1 工程概况

某工程主楼为采用剪力墙结构的住宅,结构高度96.45m,地上32层,标准层层高2.90m;地下2层,层高分别为4.00,6.05m。裙房为采用框架结构的商业,结构高度9.15m,地上2层,1,2层高分别为4.50,4.20m;局部无地下室,局部地下2层,地下层高与主楼地下室相同。该工程于2016年竣工,在使用过程中,裙房填充墙逐渐出现裂缝,经过多次墙面粉刷修补,至2019年5月,个别部位因裂缝宽度过大已难以修补。

受业主委托,对现场进行调查,分析墙体产生裂缝的原因,提出注浆法、锚杆静压桩、坑式静压桩等处理方案供业主参考,最终采用坑式静压桩对沉降过大的裙房基础进行托换加固,本文对加固的设计及施工方法进行了详细介绍。

2 裂缝分布形态及成因分析

2.1 原设计方案

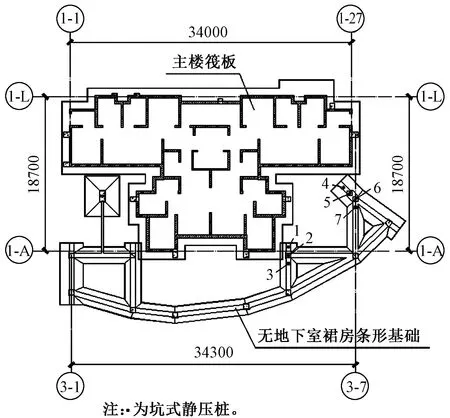

查阅原设计图纸并与业主交谈,了解到该工程主楼采用素混凝土刚性桩复合地基,桩端持力层为中砂,基础采用1 300mm厚平板式筏基,基础底标高-11.45m;裙房自基础或地下室顶面以100mm宽防震缝与主楼脱开,结构平面布置见图1。因项目整体大开挖,裙房局部无地下室,导致该区域基础落在基坑开挖肥槽回填土上,回填土厚度自主楼开挖基坑底标高至裙房基础底约9m,至建筑室内完成面厚度约11m。

图1 结构平面布置图

裙房与主楼贴建,大部分无地下室裙房靠近主楼一侧的框架柱落到主楼筏板上,另一端框架柱基础落到回填区域。无地下室裙房基础下大厚度回填土处理是否密实是确保上部结构安全的重要因素。

最初的无地下室裙房基础方案采用独立基础,底标高均为-2.000m,地基处理采用3∶7灰土自基坑开挖底标高分层夯填至-2.100m标高处,要求压实系数不小于0.95,处理后地基承载力特征值不小于180kPa。

依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)[1],换填垫层厚度超过3m既不经济,施工质量也难以保证,裙房产生不均匀沉降的可能性非常大。因此,在设计方的建议下,由业主召集专家对该地基处理方案进行专门论证,设计方根据论证结果修改了处理方案,即先采用素土分层夯填至-2.100m标高,压实系数不小于0.96,再采用DDC挤密桩进行挤密,采用沉管成孔,孔径400mm,桩距850mm,桩长应保证桩端进入原坑底内500mm或桩端至原支护坡面,等边三角形布置,孔内采用素土回填,并在桩顶设500mm厚3∶7灰土褥垫层。同时将裙房基础由独立基础改为整体性好、刚度大的条形基础。

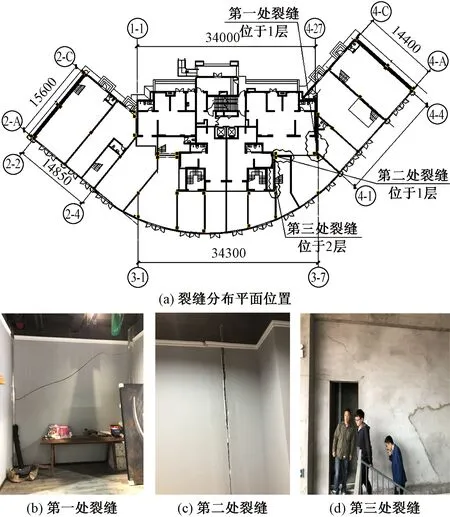

2.2 裂缝分布形态

经现场查勘,在无地下室裙房靠近主楼一端的隔墙上裂缝较明显。第一处裂缝呈单向斜裂缝,位于1层;第二处裂缝呈竖向通缝,属隔墙整体与结构构件脱开形成,同样位于1层;第三处裂缝的形态与第一处类似,位于2层,裂缝宽度较第一处小。裙房隔墙裂缝分布及形态见图2。主楼3层(即裙房屋面上一层)住户阳台填充墙瓷砖表面有细微裂缝,阳台侧窗及阳台门开启不顺畅,住户多次投诉。

主楼主体结构的梁、柱、墙上均未发现裂缝。仔细观察邻主楼一侧的裙房主体结构上梁柱节点处,发现梁根部有非常细微单向斜裂缝。

对采用相同地基处理方案的其他楼栋进行调查,发现其均使用良好,未出现明显裂缝。

2.3 裂缝形态分析

裂缝形态分析是查找裂缝产生原因最直接的方法。对本工程裂缝的宽度、分布及形态进行分析,得出以下结论:

(1)与其他采用相同地基处理方案的单体相比,该区域DDC挤密桩处理的大厚度回填土施工质量稍差,导致主楼及裙房存在沉降差,裙房的沉降量稍大于主楼,进而导致商业裙房2层隔墙及3层住户阳台隔墙产生裂缝。但从主体结构上的裂缝宽度来看,主楼及裙房的主体结构是安全的,不存在安全隐患。

图2 裙房隔墙裂缝分布及形态

(2)DDC挤密桩褥垫层以上的房心土回填不密实是造成裙房1层隔墙裂缝明显较宽的主要原因。

(3)现场调查发现裙房在使用过程中,1层的空调室外机冷凝水管未接入管网,长期在1层室内地面散排并聚集,分析其为引起裙房沉降量过大的重要诱因。这一推断可从后期加固施工开挖导坑时挖出的土含水量明显偏大得到印证。

3 处理措施建议

基于前述分析,就处理措施向业主提出如下建议:

(1)物业管理部门加强使用阶段的维护,重点检查该区域内的地下管线、卫生间及屋面排水系统是否工作正常,是否有管线漏水的现象。如有,应及时维修,不得向地下渗水。

(2)建议将1层商铺出现较严重裂缝的隔墙拆除,重新对墙下房心土进行夯实,砌筑时在墙底增设基础圈梁并与主体结构可靠拉结。商铺内商户自理的钢楼梯不应以非承重隔墙为支座,梯柱应单独设基础。

(3)从现场情况看,除了1层隔墙裂缝较严重外,2层隔墙及3层住户阳台隔墙出现的裂缝及窗户开启不顺畅的现象并不十分严重,建议待主、裙楼自然沉降稳定后对门窗修理、对墙体局部粉刷修补即可。该方案费用小,但周期可能较长,业主需委托有资质的沉降观测单位对主、裙楼进行沉降观测,何时达到沉降稳定存在不确定性。

(4)如业主希望在现阶段尽快解决裙房与主楼的沉降差,需采取措施对无地下室裙房的地基基础进行加固。

业主对上述建议进行了仔细分析,经过权衡最终确定采用可靠方法对裙房基础进行加固,确保企业信誉不受影响。

4 加固方案

4.1 地质概况

根据业主提供的地质勘察报告并结合原结构设计图可知,自裙房基础下土层分别为:经挤密后的素填土,层厚约9m;粉质黏土,褐黄色~灰黄色,有少量针状大孔隙,孔隙壁附着灰色粘粒胶膜,含蜗牛壳碎片,见褐色氧化铁及锰斑,局部夹粉土薄层或透镜体,饱和,呈可塑~软塑状态,厚度7.0~8.5m,层底埋深16.5~18.3m;中砂,灰黄~浅灰色,砂质比较纯净,主要矿物成分以石英、长石为主,含少量砾砂和圆砾,磨圆度较好,饱和,密实,厚度33.2~34.5m,层底埋深51.0m。

4.2 加固方案对比

从地基湿陷性、压缩性、承载力以及现场的施工条件等方面进行地基基础的加固分析,该项目可采用的加固方法有注浆法、锚杆静压桩、坑式静压桩[2-6]。

注浆加固适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固,可提高地基土的承载力、减少地基变形和不均匀变形[7]。但在注浆过程中,浆液扩散范围较大,浆液会向地基外扩散,造成无效注入损失,处理效果可控制性较差[8]。

坑式静压桩加固适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、湿陷性黄土和人工填土且地下水位较低的地基加固。施工时采用既有建筑自重做反力,用千斤顶将桩段逐段压入土中。千斤顶上的反力梁可利用原有基础下的基础梁或基础板[7]。这种方法施工速度快,施工无振动、无噪音、无污染,不影响上部结构正常使用,且处理效果可控。

此外,本工程土层分布较厚的中砂,承载力特征值fak=300kPa,压缩模量Es1-2=30MPa,是理想的持力层,适宜采用静压桩。

锚杆静压桩除了加载方式以外,其工作原理及适用范围与坑式静压桩类似。但锚杆静压桩在封桩时需要卸荷,在解决由于回弹现象而导致的后期沉降方面不如坑式静压桩。尽管目前锚杆静压桩已有不卸荷封桩技术,但其工艺复杂,施工较为困难,实际应用较少[9]。

经对比,最终确定采用坑式静压桩对裙房基础进行加固。

5 坑式静压桩加固方案的设计与施工

5.1 加固设计

在条形基础下分别布置7根坑式静压桩进行托换加固,具体桩位见图3。布桩区域为裙楼沉降相对较大区域,其余未见明显沉降的区域未布桩,以此控制裙房整体变形协调。

图3 坑式静压桩平面布置图

设计时要求上部结构传至条形基础的荷载均由静压桩承担,静压桩布置于混凝土条形基础中心,但不破坏基础。静压桩桩端穿过DDC挤密桩处理区域进入中砂层不小于500mm,设计桩长16.0m,为预制钢筋混凝土方桩,桩截面200mm×200mm。

单桩竖向极限承载力标准值Quk计算公式为[10]:

(1)

式中:u为桩身周长,m;qsik为桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,kPa;qpk为极限桩端阻力标准值,kPa;AP为桩端面积,m2;li为桩周第i层土厚度,m。

式(1)中,基底以下回填土厚度9.32m,考虑负摩阻力影响,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)[10]5.4.4条及表5.4.4-2,自桩顶算起的中性点深度ln=0.5l0,其中l0为桩周软弱土层下限深度,填土层桩侧极限侧阻力标准值取24kPa;其余各层土均为原状土且不具有湿陷性,桩侧极限侧阻力标准值按地勘报告取值。按式(1)计算的单桩竖向极限承载力标准值Quk=614kN,单桩竖向承载力特征值Ra=Quk/2=307kN,按300kN取值。

依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)[11]式8.5.11验算桩身强度,静压桩混凝土强度等级取C35。

5.2 加固施工

地基加固前,应采取措施断绝本楼一切可能渗入地基的水源。沿基础边缘开挖垂直导坑,尺寸不小于1 000mm×1 000mm,至基础下2m,再沿基础底挖水平导坑至设计桩位,条形基础下部开挖宽度依据各基础宽度确定。导坑开挖应避免基础下大面积连通施工,应保证施工人员安全,必要时做好坑壁支护。

压桩时,压桩力不得小于单桩竖向承载力特征值的2倍,且持续时间不应小于5min。设计桩长可根据现场试压调整,采用桩长和单桩承载力特征值双指标控制。每桩压桩深度达到设计要求后,施工单位应会同建设、监理单位验收桩长,各方确认后方可进行下一组静压桩施工。静压桩施工顺序必须采用跳打法,以减小附加沉降。

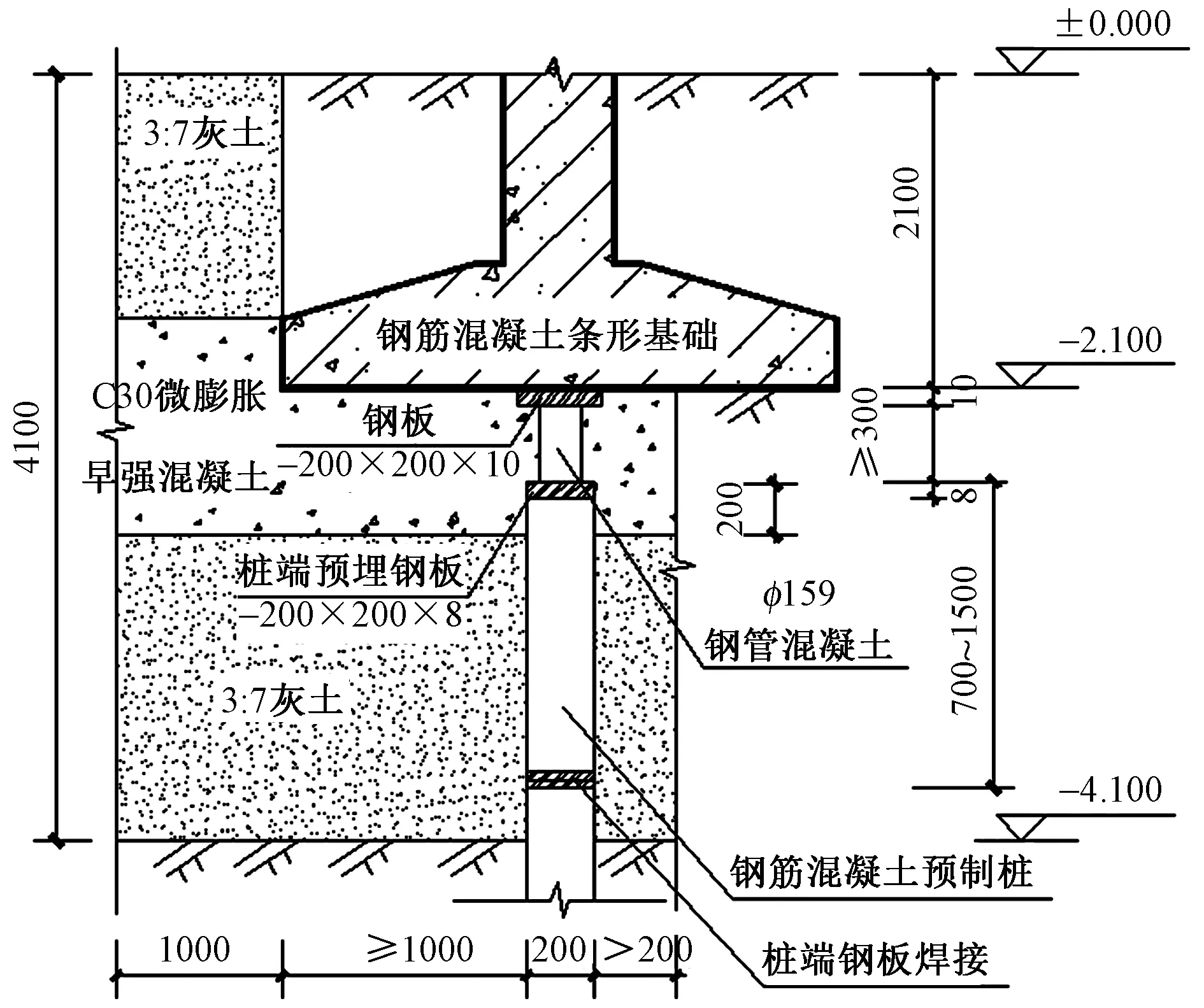

成桩后采用钢管混凝土短柱对桩顶进行不卸载托换以减少卸荷效应的影响。具体操作方法为:压完最后一节桩后,采用一对如图4所示的钢牛腿对扣放置在桩顶,用另外两个辅助千斤顶在钢牛腿两侧均匀加压,压力值满足要求后,撤出中间的千斤顶,放入钢管混凝土短柱,放入钢板顶紧,最后撤走两个辅助千斤顶及钢牛腿,托换完成。钢管采用φ159×6无缝钢管,用C30混凝土填满。

图4 不卸荷封桩用钢牛腿

托换结束后宜尽快对操作导坑进行回填,采用3∶7灰土分层夯实回填至基础底面下600mm,用C30微膨胀早强混凝土把原基础、托换钢管及静压桩浇筑成整体,见图5。

图5 坑式静压托换桩加固示意图

施工中应采取措施确保不得损伤原有结构。施工结束后,对建筑物室内外管沟进行全面检修,保证管道不漏水,沟内不积水、不渗水。

6 工程启示

(1)建筑物发生不均匀沉降往往是多种因素共同作用的结果。本工程中隔墙出现裂缝只是表象,大厚度回填土施工质量差,挤密效果不佳已经埋下隐患,受到空调冷凝水长时间渗入后,在上部结构附加应力作用下,导致裙房的沉降量相对主楼过大,隔墙出现裂缝,而一层房心土未夯实又加大了1层墙体裂缝。以往工程中,建设单位对主体结构的设计、施工的安全及质量相当重视,但对非主体结构以及工程交付的后期维护往往缺乏足够重视。从本工程中可以看出,确保合格的工程质量,任何一个环节都缺一不可。

(2)当结构体型不规则或者高度相差太大时,上部结构往往通过设缝脱开,但相邻处框架柱或者墙体基础又未脱开,导致同一结构单元无法均匀沉降,增加了地基出现不均匀沉降的风险,进而导致上部结构出现附加内应力,轻者导致隔墙或者梁、柱出现裂缝,严重时可能危及主体结构安全。因此,当结构设计为了消除沉降差时,建议同一结构单元从基础就应彻底脱开。

(3)当基础下部存在大厚度回填土时,土的固结是个长期的过程,无论采取何种措施进行工程处理,仍不可避免地出现沉降。因此,遇到这种情况,应首先考虑将基础置于可靠持力层,或者采用桩基础,应尽量避免将大厚度回填土作为持力层。

7 结语

本文以具体工程为例,通过现场调研隔墙及主体结构上的裂缝分布规律,对裂缝产生的原因进行了分析,对处理方案进行了对比,并对坑式静压桩加固设计及施工方法做了详细介绍。该工程经加固后效果良好,加固区域未再发生明显沉降,同时,与未加固区域的沉降差基本协调,可供类似工程的处理参考借鉴。