铁路隧道岩溶管道改道引排施工技术

2021-12-10徐立新

徐立新

(中铁十九局集团第二工程有限公司 辽宁辽阳 111000)

1 工程概况

小安隧道全长13 430 m,位于四川省广元市境内,单洞双线隧道,线间距4.6 m,设计纵坡为3‰、-15.3‰的人字坡。隧道除D5K360+391~D5K356+199段位于半径R=7 000 m的左偏曲线上及D5K366+311~D5K366+828段位于半径R=7 000 m的右偏曲线上外,其余地段均为直线。隧址区属构造侵蚀低中山峡谷区地貌,地形起伏大,地面高程550~1 626 m,自然坡度20°~55°,隧道洞身最大埋深约808 m,属于扬子准地台西北边缘地带,位于近东西向的米仓山台穹西缘,处于北东向与东西向两构造的结合部位,即龙门山褶皱带和大巴山褶皱带的交接地带[1]。主要地层岩性为泥岩、页岩、灰岩夹泥灰岩、炭质灰岩。不良地质为岩溶、顺层、有害气体、高地应力等,特殊岩土为石膏。

2 岩溶管道状态及分析

2.1 岩溶管道状态

施工过程中,揭示岩溶管道于D5K358+815~D5K358+848段从隧道左侧不规则斜穿至隧道右侧,平面上岩溶管道与线路斜交,交角约23°。两端呈大角度分别向上、向下发育,在D5K358+815附近岩溶管道位于隧道左侧拱腰轮廓线上侧,大角度斜向上发育;D5K358+822~D5K358+848段岩溶管道主要位于隧道洞身,从左侧逐渐过渡到右侧,形状从直径1~3 m近似圆形逐渐变为斜向长条形;D5K358+848附近岩溶管道部分位于隧道右侧拱腰至边墙部位,管道底部位于轮廓线3 m以外,轨面高程8.4 m以下。管道壁为灰岩,管道内水流量约400 m3/d,计算雨季正常降雨条件最大涌水量14 786 m3/d。图1为岩溶管道。

2.2 成因及岩性分析

经过物探和钻探综合应用以及现场踏勘发现D5K358+850~D5K358+810段为发育岩溶管道,揭示地层岩性为二叠系下统灰岩、白云质灰岩[2]。通过物质成分来源分析主要为地质历史时期形成的岩溶管道,管道内溶蚀裂隙发育,岩体不均匀破碎,裂隙内部充填黏性土,夹碎石、角砾。据探测,此岩溶管道斜向下通往嘉陵江方向。

3 岩溶管道改道引排方案

3.1 方案比选

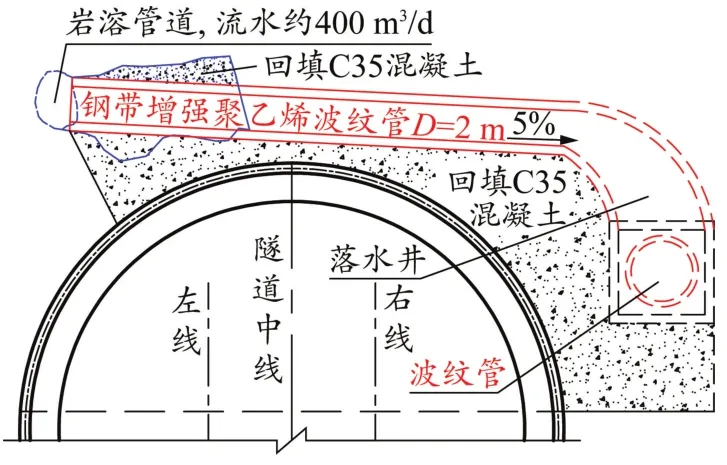

方案一:由于岩溶管道位于拱顶左侧,采用钢带增强聚乙烯波纹管顺接管道上游出水口,自拱顶将水道过渡至隧道右侧,并设置落水井,钢带增强聚乙烯波纹管沿隧道纵向顺接至岩溶管道下游原岩溶管道,将岩溶管道水排出隧道[3]。本方案涉及拱顶排水措施要求特别高,一旦出现渗漏会影响接触网带电安全,极有可能中断行车[4],且此方案施工难度大,操作困难。图2为岩溶管道改道引排示意图(一)。

图2 岩溶管道改道引排示意(一)

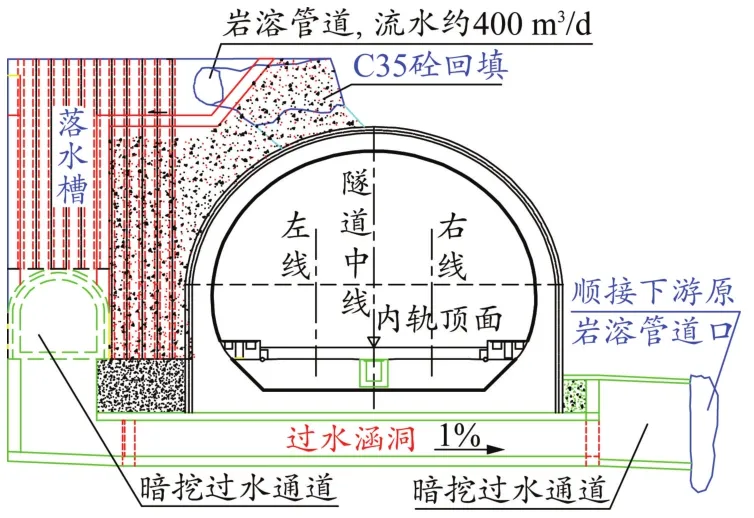

方案二:在线路左侧设置落水槽,顶部顺接上游岩溶管道,下部与暗挖过水通道连接,将岩溶管道地下水引入左侧暗挖过水通道后,再经过隧底过水涵洞引致右侧暗挖过水通道[5],右侧过水通道最终与下游原岩溶管道顺接,将岩溶管道内地下水排出隧道。本方案通过综合改道引排措施,大大降低运营安全隐患,且施工方便,便于操作[6]。图3为岩溶管道改道引排示意图(二)。

图3 岩溶管道改道引排示意(二)

3.2 方案确定

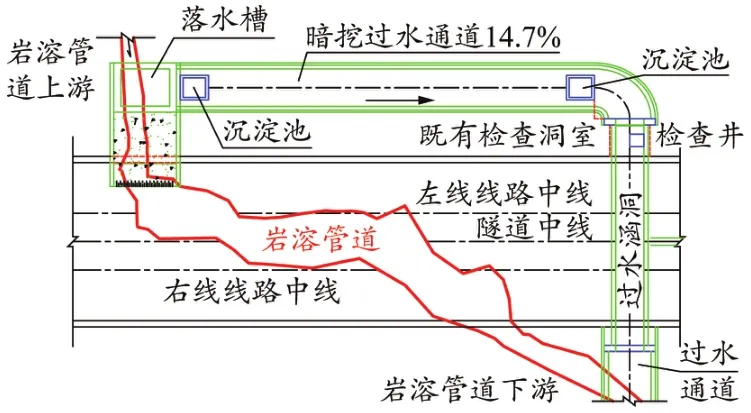

结合现场施工组织、设备类型、作业空间、运营安全等因素影响,充分考虑岩溶管道构造类型、地质岩性、充填物、地下水流量变化及后期维护等情况,遵照“以排为主、加强结构、综合治理”的原则,确定采用方案二组织实施[7]。图4为岩溶管道改道引排平面布置示意图。

图4 岩溶管道改道引排平面布置示意

3.3 实施方案

通过岩溶管道改道引排综合配套措施的应用,成功解决了隧道运营过程中水患带来的不利影响。

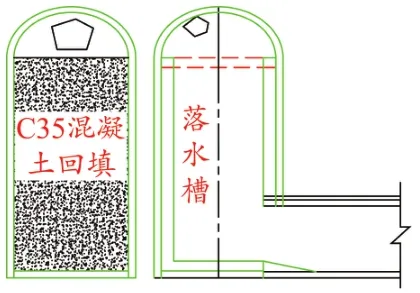

3.3.1 落水槽施工

在D5K358+822处线路左侧设置落水槽引排拱部地下水,初期支护采用 22工字钢,C25喷射混凝土,厚28 cm,衬砌采用C35钢筋混凝土,厚48 cm,岩溶空隙及与衬砌之间范围采用C35素混凝土回填,落水槽断面尺寸为4.44 m×4 m。为了保证结构稳定及排水效果,落水槽与岩溶管道出水口接触位置,修凿台阶,确保混凝土厚度达25 cm[8]。图5为落水槽加固纵断面示意图。

图5 落水槽加固纵断面示意

3.3.2 暗挖过水通道

D5K358+825~D5K358 +857隧道左侧外3 m设置暗挖过水通道与落水槽相接,暗挖过水通道采用复合式衬砌,初期支护采用 14工字钢,C25喷射混凝土,厚18 cm,二衬采用C35钢筋混凝土,厚30 cm,断面尺寸为4 m×4 m(宽×高),根据岩溶管道发育情况及地下水掺杂物,水流量随季节变化情况,为防止过水通道堵塞[9],纵坡坡度设置为14.7%,同时于过水通道两端分别设置沉淀池,起到消能和沉渣的作用,沉淀池深80 cm,池壁采用C35钢筋混凝土,厚20 cm。过水通道与过水涵洞之间设置一道栅栏门,起到排水挡渣的作用。图6为暗挖过水通道纵断面。

图6 暗挖过水通道纵断面

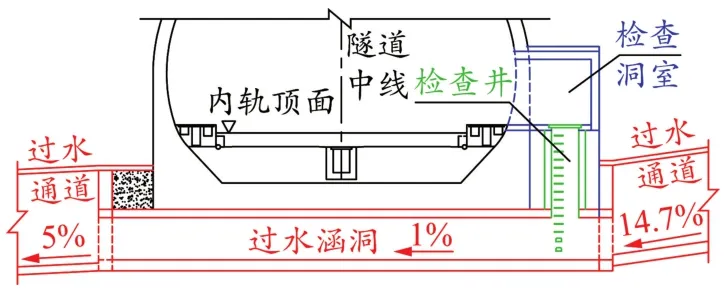

3.3.3 过水涵洞施工

隧底设置过水涵洞与两侧暗挖过水通道相连,过水涵洞采用C40钢筋混凝土框架结构[10],框架涵内净尺寸2 m×1.6 m(宽×高),底板厚度42 cm,顶板厚32 cm,边板厚30 cm,纵坡为1%。框架涵施工前需检查基底地基承载力,并利用无损探测设备查明地质情况,如地质情况不能满足设计要求可采用换填、桩基托梁、钢花管注浆等方式对地基进行加固处理[11]。图7为过水涵洞配套设施图。

图7 过水涵洞配套设施

过水涵洞与上下游暗挖过水通道顺接,顺接半径2.53 m;下游暗挖过水通道纵坡采用5%,其衬砌结构、断面尺寸与上游过水通道相同。下游过水通道最终与下游原管道相接,过水通道斜上方空腔采用C35混凝土回填封闭,与岩溶管道连接位置仍修凿成直角,混凝土厚度不小于25 cm。

3.3.4 检查洞室及检查井

D5K358+857处线路左侧设置检查洞室和检查井,用于运营期间相关设备管理单位对该岩溶管道引排设施的检查[12],检查井顶面高程与水沟电缆槽盖板相同,内净尺寸1 m×1 m,井壁采用C35钢筋混凝土,壁厚25 cm。

4 结束语

在我国大规模地下基础设施建造过程中,地下水不仅给施工带来较大的干扰,而且在开通运营后对行车安全造成诸多安全隐患。本文通过落水槽+暗挖过水通道+过水涵洞+检查洞室+检查井的工程措施有效地解决了小安隧道岩溶管道改道引排技术难题,施工措施采用合理,施工难度较小,后期维护、检修便利。通过本文的阐述希望能在今后建设过程中针对类似问题的处理有所帮助和启发。