关于高中化学教材中原电池构成条件的深层次剖析

2021-12-09但世辉李茂炽

但世辉 李茂炽

一、问题的提出

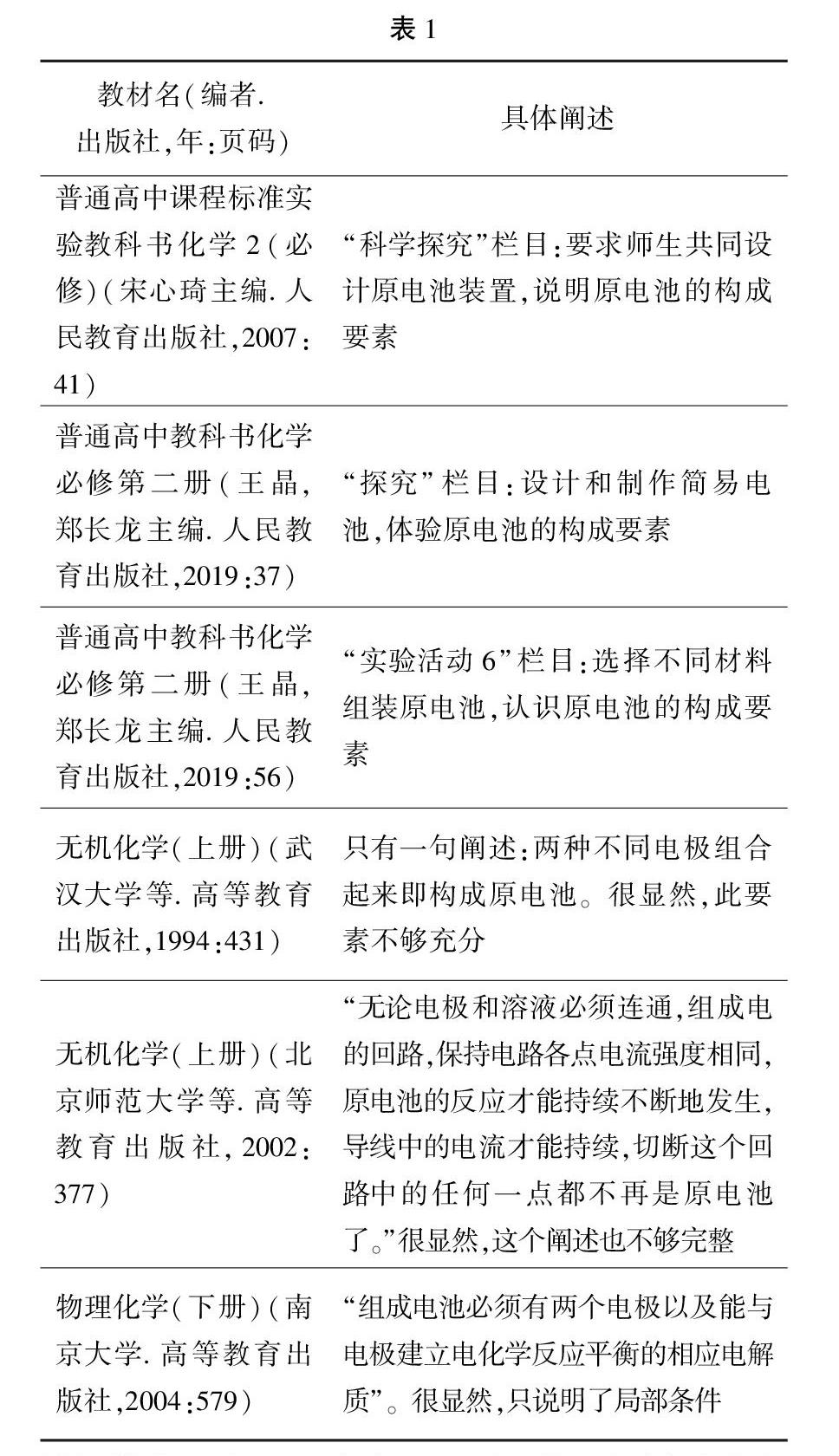

对于原电池的构成条件这一重要内容,中学阶段各版本教材均未给出固定的结论,均是要求开展自主实践活动进行探究。大学阶段各版本的教材也没有给出具体的构成条件,更没有相应的实验探究,只是在讲述原电池的基本知识中提到了部分构成元素(见表1)。针对这一空白,结合中学阶段的实验条件,多年来广大中学教师基本达成了一个共识性的经验规律,原电池的构成条件不外乎以下4个方面:

(1)要有活性不同的2个电极;

(2)要有合适的电解质溶液;

(3)要形成闭合的回路;

(4)要有能自发进行的氧化还原反应。

这种共识性的规律是否完全可靠?是否能适应教学要求?笔者结合中学阶段的教学实际和历年高考试题进行了剖析。

二、深度剖析

1.关于“2个活性不同的电极”

在原电池装置中,电极的作用有2种,一种是参与反应兼起导电的作用,比如最简单的铜锌稀硫酸原电池,较活泼的锌电极除了导电之外,还需要和稀硫酸反应,从而建立氧化还原反应。另一种作用是电极在原电池工作的过程中只起导电作用,不需要参与具体的反应,很有代表性的是燃料电池,这在不同版本的教材中均有介绍。以教材中的氢氧燃料电池为例,电极是用铂金属来压制成可以透过气体的多孔双导电的特殊材料制作的,氢气和氧气源源不断地通过电极里的微孔进入电池体系,并分别在各自的电极上受到电极材料的催化而发生反应产生电流,其电极被称作气体电极,原电池的正、负极由其通入的气体的性质

来决定,与电极的活性无关,电极主要起導电和催化作用。实际上除了氢氧燃料电池之外,大多数燃料电池都采用相同的电极来制作,经常使用的包括金属铂、镍、石墨等,这是因为这些材质的电极吸附气体的能力很强并且性质稳定,这在高考试题中屡见不鲜。以2012年海南高考第16题为例,考查的是甲烷氧气燃料电池,正、负极均使用金属铂作电极。因此,不论是从教材角度还是从高考的要求考虑,原电池关于电极的构成条件应当扩大为:需要2个导体作电极,导体的材料和活性可以相同也可以不同,只要是导体便能满足导电的要求,至于是否需要活性不同,是否要和电解质反应,则应该视具体的原电池种类而定。

2. 关于“电解质溶液”

在原电池中,电解质溶液构成装置的内电路,利用离子的定向移动来导电,从而和外电路一起构成一个闭合的回路,实现化学能向电能的转化。当然有的电解质溶液还需要参与原电池反应。总的来说,不管电解质是否参与反应,其必须要提供可导电的离子。根据电解质的定义:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物叫做电解质,很显然,除了电解质的水溶液状态之外,熔融状态也可构成内电路,因为熔融状态也可提供自由移动的离子,常见的有熔融态的钠盐(NaCl、Na2CO3等)和锂盐(LiCl、LiClO4等),以及熔融态的固体氧化物电解质(Y2O3、ZrO2等)。这些熔融状态的电解质电池虽然在中学阶段教材中未做详细介绍,但在高考试题中反复出现。比如,2015年江苏高考第15题一氧化碳—氢气燃料电池中采用的便是熔融碳酸盐电解质,2013年安徽高考第11题热激活电池采用的是熔融LiCl-KCl混合物电解质,2005年广东高考第15题丁烷燃料电池采用的是掺杂了Y2O3的ZrO2晶体,在熔融状态下传导O2-来导电。综上,“要有合适的电解质溶液”这一原电池的构成条件,应当换成“要有合适的电解质(溶液或熔融状态均可)”,则更能适应高考的要求,这和南京大学编制的《物理化学》(下册)中关于原电池构成条件中电解质的叙述一致(见表1),该教材中只表述为“相应电解质(例如电解质溶液)”,“例如”一词说明既可以是溶液状态也可以是熔融状态。

3.关于“闭合的回路”

原电池由导线构成的外电路和电解质构成的内电路组成闭合的回路,内电路前已叙述,那构成原电池是否必需一条连通外电路的导线构成闭合回路?

目前有两个观点,一种是张玲等老师提出的(观点一):原电池未构成闭合回路时,仍然是原电池,正如一个干电池未工作时,人们仍然认为它是电池,因此认定形成闭合回路是原电池必须工作的条件,而非构成原电池的必要条件。另一种来自北师大版教材《无机化学》(上册)(观点二):无论电极和溶液都必须连通,组成电的回路,保持电路各点电流强度相同,原电池的反应才能持续不断地发生,导线中的电流才能持续,切断这个回路中的任何一点都不再是原电池了。观点一认为不需要闭合回路只要能提供电能即可,就如日常使用电池的雏形,可以提供电能但没有工作。后一种观点认为必需要有闭合的回路才能提供电能,才能构成原电池,就如日常使用的电池处于工作状态时,

不仅能提供电能而且已经提供电能并开始工作。这两种观点看似互相矛盾,争议点在于原电池是否已经工作,这就需要回归教材中原电池的定义(各版本教材均相同):将化学能转变为电能的装置叫做原电池。根据定义,原电池不仅需要储存化学能,还需要将化学能释放出来转化为电能,也就是使负载工作起来,这就需要有导线并且连接负载构成外电路,再加上电解质构成的内电路,形成闭合的电的回路,才能使电流持续产生。综上,观点一虽不严谨但并无不妥,只是一种比较通俗的关于原电池的说法,就像教材中(中学、大学教材均是如此)习惯性地把干电池、铅蓄电池、锂离子电池等均称为电池一样。观点二更符合原电池的定义,一方面是针对溶液而言,若溶液不导电,装置不能构成闭合的回路,当然不能构成原电池,另外一方面主要是想通过闭合的回路来揭示原电池的工作原理,只有形成了闭合的回路,才能明确原电池中电子的移动方向(由负极经导线流向正极),也更便于教学的开展,因此建议使用观点二:“外接导线和负载构成闭合的回路”是原电池构成的必需条件。

4.关于“自发进行的氧化还原反应”

一般认为只有氧化还原反应才会有电子的转移,进而构成原电池,因此中学阶段几乎所有的原电池设计原理都是利用氧化还原反应。实际上并非只有氧化还原反应才能设计成原电池,一些非氧化还原反应,比如沉淀反应,一样可以设计成原电池,此类电极被称作难溶盐电极,即将金属表面覆盖一层该金属的难溶盐,然后再浸入含有难溶盐阴离子的溶液中构成。以反应

Ag++Cl-AgCl(s)

为例,设计成双液原电池,金属银(表面覆盖一层氯化银)为负极,浸泡在盐酸溶液中,正极直接用金属银作电极,浸泡在硝酸银溶液中。负极反应为:

Cl--e-+Ag(s)AgCl(s)

正极反应为:

Ag++ e-Ag (s)

整个反应的净结果(总反应)为化学反应但不属于氧化还原反应。虽然中学阶段不涉及该类原电池,但从知识的完整性来讲,构成原电池的条件应将氧化还原反应扩大为化学反应,这也更符合原电池的定义:将化学能转变成电能的装置,其化学能既可以来源于氧化还原反应,也可来源于非氧化还原反应,但必须能自发进行。因为根据热力学的基本原理和电化学电动势之间的关系:吉布斯自由能ΔrGm=-nEF,公式中E为可逆电动势,n是电极反应中转移电子的物质的量,F是法拉第常数。只有电池总反应在热力学上是自发进行的,ΔrGm才会小于0,此时电池电动势E才为正值,该电池才能做有用功(非体积功,即电功),反之,如果是非自发反应,则不可能对外做电功,自然不可能设计成原电池。

三、教学反思

对于原电池的构成条件,由于各种版本教材均未给出明确的结论,目前使用的只是教师自我总结的共识性经验性规律,但不论从中学教材原电池的定义去解读,还是从高考试题已经出现的原电池装置去深究,抑或是从大学教材的相关叙述去判断,均可从不同角度证明经验性规律并不完善,亟待做出如下更新则更为合适:

1.要有2个导体作电极。导体材料活性可以相同也可以不同,电极可以参与反应也可只起导电作用。

2.要有合适的电解质(溶液或熔融状态均可),可参与反应也可只起导电作用。

3.要由导线和负载构成闭合的回路来保持电流畅通,进而将化学能转变成电能。

4.要有自发进行的化学反应,可以是氧化还原反应也可是非氧化还原反应。

(收稿日期:2021-08-15)