基本养老保险、双代个体特征与家庭双向代际支持

2021-12-09江维国刘文浩

江维国 刘文浩

摘 要:借鉴代际关系理论、福利多元主义思想,构建基本养老保险、双代个体特征对家庭双向代际支持影响的分析框架,利用“中国健康与养老追踪调查”(CHARLS)相关数据,建立OLS和有序Probit回归模型实证检验分析框架。研究主要结论有:基本养老保险“挤入”了亲代向子代的经济支持,加剧了逆向反哺现象;婚姻状态在生活照料方面具有显著的“互馈性”;亲代学历具有经济支持“溢出效应”;子代学历越高越容易出现“代际精神支持冷漠”;子女提供的生活照料具有“母亲偏好”。研究主要启示有:在加快社会养老事业建设的同时应适度提高农村地区养老金待遇,充分发挥婚姻稳定对家庭建设的双向促进作用等。

关键词:基本养老保险;双代个体特征;双向代际支持

基金项目:湖南省社会科学基金重点项目“社会主要矛盾转变背景下城市农民工社会保障供给优化研究”(18ZDB014);湖南省自然科学基金面上项目“被征地农民‘民生三感的测度及提升路径研究” (2019JJ40113)。

[中图分类号] C913.6 [文章编号] 1673-0186(2021)011-0091-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2021.011.008

《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2019年末我国65周岁及以上人口较上年度新增945万,同比增加0.7%,在总人口中的比重已经达到12.6%。按照联合国的新标准,一个国家或地区65岁及以上老人在总人口中的比重达到7%,即表明其进入“老龄化社会”;如超过14%,则进入“老龄社会”;如达到20%,则进入“超老龄社会”。我国距“老龄社会”仅1.4%之差,但依据当前的老龄化速度,“老龄社会”可谓近在咫尺。急速的人口老龄化危机既会因劳动力红利消退而对宏观层面的经济持续发展以及养老保障、医疗保健事业建设等带来新的挑战,也会因家庭养老压力增加而从微观层面影响传统的家庭双向代际支持模式。为了疏解逐渐加重的家庭养老压力,我国加快了社会养老保障制度的建设,从2010年在农村地区开始推行的“新农保”到2011年在城镇地区开始施行的“城居保”,再到2014年合并这两种制度而在全国统一建立起的城乡居民基本养老保险制度(基本养老保险),莫不如此。家庭代际支持具有双向保障功能,子代提供的经济支持、生活照料与精神慰藉,无疑是亲代获得高质量晚年生活的重要保障[1],而亲代提供的经济支持、隔代照料和精神慰藉同樣是子代建设美好家庭的有力支撑[2]。然而,“经济面向”的基本养老保险与家庭代际支持提供的保障是遵循不同作用路径的两种保障模式,基本养老保险会不会打破家庭双向代际支持的动态平衡并引发新的家庭伦理问题,值得关注。

一、研究进展与问题提出

对于家庭代际支持的界定,阿尔贝蒂尼(Albertini)指出,代际支持可以理解为直接或通过共同的生活安排在中年或老年父母与成年子女之间出现的金钱支持以及照料与帮助[3]。对于代际支持的具体内容,李翌萱认为代际支持包括亲代对子代以及子代对亲代在经济方面和时间方面的支持[4]。为更进一步形象地阐述代际支持的内涵,有研究者提出,代际支持是亲子链条上亲代与子代相互提供经济支持、生活照料以及感情交流,不是单方面的帮助而是双维度流向的支持[5],也就是说代际支持具有双向度的特征。对此,孙(Sun)提出,按照支持的向度不同,家庭代际支持可以分为两类,即子代对父代的向上代际流动和父代对子代的向下代际流动,但流动的核心要义主要是经济、生活照料和感情交流[6]。布兰特(Brandt)使用健康、老龄化和退休调查的数据对欧洲国家进行的实证研究表明:经济支持主要从父母流向孩子,而日常照料和感情慰藉则存在双向流动,刚入老龄的父母通常会为孙辈提供照料,并在高龄时获得后代的照顾和帮助[7]。

关于基本养老保险对家庭代际支持的影响,既有基于利他主义思想和代际交换动机从理论层面展开的阐述,也有基于统计数据展开的实证探索。最先提出利他主义思想的贝克尔(Becker)认为,家庭成员之间提供经济帮助和生活照料是基于利他倾向,家庭代际转移是基于家庭成员利益最大化的资源分配;代际经济支持符合利他主义动机,基本养老保险会负向影响子代对亲代的代际经济支持[8]。也就是说,在利他主义动机影响下,父母获得的养老金收入越多则对从子女处获得经济支持的依赖就会越小[9]。在父母身体状况较差的情况下,子女向父母提供的“临时补缺”性支持会越多,且父母提供帮助与否并不影响子女向父母提供“净帮助”,这当然也符合利他主义的基本逻辑[10]。而代际交换动机认为,个人收入越高,则获得私人转移的概率和数量越高,或者说私人转移是为了交换某一种特定的服务,其核心特征是“交换”[11],比如照料时间或提供的其他服务与收到的其他转移表现为正相关关系[12]。然而,也有研究表明,各个家庭的异质性较大,单一动机无法解释复杂的家庭代际支持关系,既存在利他动机也存在一定的交换动机,且动机可能因群体、收入水平不同有所差异[13]。在实证方面,陈华帅利用2008年与2011年“中国老年健康影响因素跟踪调查”数据,通过固定效应面板模型以及PSM-DID等方法评估新农保政策绩效时发现,亲代领取的养老金在均值基础上每增加1元,子代所提供的代际经济支持就将减少0.808元[14]。焦娜利用CHARLS(2011/2013)年的纵列数据,运用断点差分法评估社会养老保险对农村家庭代际支持的影响时发现,基本养老保险挤出了农村子女对父母提供的时间和服务支持[15]。

双代个体特征对家庭双向代际支持的影响一直是学界探索的一个重要课题。关于子代特征对家庭双向代际支持的影响,冯格曼(Fingerman K)的实证分析表明,子女受教育水平、社会地位的高低会影响子代向上的代际支持[16]。王爱君在运用ivprobit回归分析法探讨婚姻水平、健康水平、教育水平等子代个体特征对农村亲代获得净货币、净实物支持的影响时发现,这三个个体特征对农村亲代获得代际净支持具有门槛效应;也就是说,只有当多子女家庭中子女成婚率达到特定阈值,或者子女处于中等健康水平,或者子女处于高等教育水平时,农村亲代获得净支持概率才可能显著上升[17]。关于亲代特征对家庭双向代际支持的影响,龚华(Gong H)提出,亲代的年龄、受教育程度、健康状况是显著影响其向下提供代际支持的重要变量[18]。丁志宏进一步指出,年龄越大、受教育程度越高、行动能力更佳的亲代向子代提供代际经济支持和生活支持的概率会更高[19]。

综上所述,现有文献对家庭代际支持及其分类、基本养老保险和双代个体特征对家庭代际支持的影响等课题进行了广泛研究,成果颇丰。然而,已有研究大都局限于对向上或向下单向度代际支持的探讨,对家庭双向代际支持的研究有待进一步深入。而且,在少量的家庭双向代际支持影响因素的分析中,鲜有将基本养老保险、双代个体特征进行综合考虑的成果问世。为此,本研究尝试探讨基本养老保险和双代个体特征对家庭双向代际支持中的经济支持、生活支持、精神支持的影响,以弥补现有研究的不足。

二、理论框架与研究假说

基于家庭代际支持的概念内涵,在已有研究的基础上,构建基本养老保险对家庭双向代际支持影响的理论分析框架,并进一步提出相关研究假说。

(一)理论框架

在代际关系的理论建构方面,我国著名社会学家费孝通先生基于本土经验提出了反馈论。反馈论认为,与西方社会单向“接力模式”养老模式不同的是,我国的养老模式是甲代抚育乙代,乙代赡养甲代,也就是说父代抚育子代,子代理应“反馈”父代[20]。西方代际交换论从经济学视角提出,因不同年龄的人在经济、社会活动中占有不同的地位,且各自占有的资源、所能创造的产品和提供的服务以及对产品和服务的需求也不尽相同,因而代际占有资源与需求结构互补是代际支持的基础。具体到家庭的代际交往,该理论认为,家庭内部的父母与子女之间存在一种付出與回报的交换关系,无论是出于经济利益、道德义务、情感需求抑或是契约维护,代际资源的流动和分配都表现为双向的交换。综上可知,尽管反馈论与代际交换论创建的文化基础相差甚远,但两者都揭示了一个共同的道理:基于经济、物质、精神等内容的家庭双向度交换,实际上就是一种家庭的双向代际支持。

福利多元主义认为,福利提供者不应是单一而应是多主体的,社会福利可以由政府、非营利组织、家庭与社区等主体共同承担;多主体的协同供给能提高社会福利的整体水平,但协同供给模式也会影响单个主体的行为选择,进而打破最初的供给格局。传统上我国老年人的晚年福利主要由家庭供给,即子女供给,但按照福利多元主义的观点,随着基本社会保险对老年人晚年福利支持力度的加大,它在拓宽了老年人晚年福利来源渠道、促进其养老福利供给水平提升的同时,也可能改变原来的子女支持方式、支持强度。那么,本研究认为,既然基本社会保险会影响子代支持亲代晚年福利的方式与力度,那么它同样也可能对亲代支持子代的原有运行逻辑产生一定的影响。

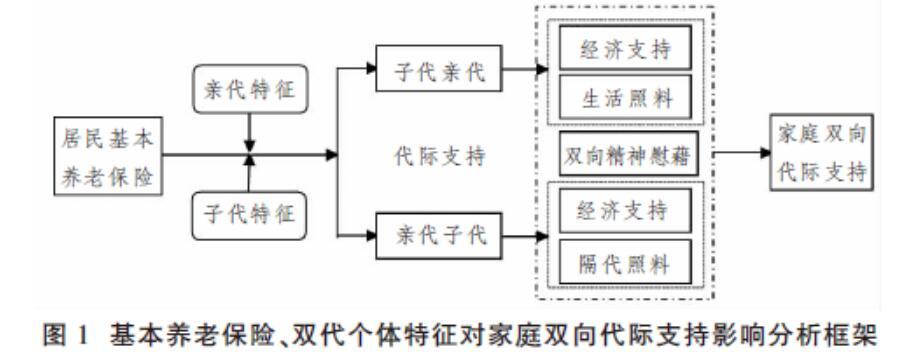

而且,根据前文梳理可知,诸多研究表明,双代个体特征对家庭双向代际具有重要影响。参照已有成果并根据我国家庭的传统习俗,本研究将子代经济支持、子代生活照料、双向精神慰藉、亲代经济支持、亲代隔代照料作为家庭双向代际的五大度量指标;并选取亲代性别、出生年份、居住地所在、最高学历和婚姻状态以及子代性别、最高学历、年收入、婚姻状态和身体状况分别表征亲代、子代的个体特征。借鉴代际交换论、福利多元主义的思想,本研究构建了基本养老保险、双代个体特征对家庭双向代际支持影响的分析框架(见图1)。

(二)研究假说

根据理论分析框架,本研究提出如下研究假说:

H1:基本养老保险对家庭双向代际经济支持均产生显著性影响;

H2:双代个体特征对家庭双向代际经济支持均产生显著性影响;

H3:基本养老保险对家庭双向代际生活支持均产生显著性影响;

H4:双代个体特征对家庭双向代际生活支持均产生显著性影响;

H5:基本养老保险对家庭双向代际精神支持产生显著性影响;

H6:双代个体特征对家庭双向代际精神支持产生显著性影响。

三、数据来源、变量选取和模型设定

在实证分析开始之前,本文对数据来源、变量选取以及模型设定进行基本描述。

(一)数据来源

本研究所使用的数据来源于中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS) 2018年的全国基线样本追踪调查数据。该调查是由北京大学国家发展研究院主持、北京大学中国社会科学调查中心与北京大学团委共同执行,旨在收集一套代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量的微观数据,用以分析当前我国正面临的日益严重的老龄化问题,为建立健全相关政策提供翔实的数据支撑。全国基线调查于2011年开展,2011、2013、2015年分别在全国28个省(自治区、直辖市)的150个县、450个社区(村)开展调查访问,至2018年全国追访完成时,其样本已覆盖总计1.24万户家庭中的1.9万名受访者,数据的代表性和权威性是毋庸置疑的。此外,CHARLS 2018调查数据包含了双代个体特征、代际支持内容、基本社会养老保险等信息资料,正契合本研究的需求。当然,因本研究重在探讨基本养老保险对家庭双向代际支持的影响,考虑到需在父母年老后家庭代际支持才可能双向流动,故选取的样本都是60岁以上的老年人,即CHARLS 2018问卷中出生年份在1958年之前的人口,于是得到样本10 818个。而且,正在领取或正在缴费政府机关事业单位补充养老保险(年金)或者企业补充养老保险(企业年金)的98个样本以及无子女老人和关键变量缺失值的无效样本均不符合本研究需要,需要剔除,最终得到8 999个有效样本。

(二)变量选取

本研究因变量来源于CHARLS 2018问卷中所涉及的家庭交往与经济帮助的相关问题。具体来说,是以问卷中的“过去一年,您或您的配偶从您的孩子那里收到过多少经济支持”“您的孩子多长时间来看望照顾您一次”“您和孩子不住在一起的时候,您多长时间跟您的孩子通过电话、短信、信件或者电子邮件联系”“过去一年,您或您的配偶给您的孩子多少经济支持”以及“过去一年,您或您的配偶是否花时间照看了您的孙子女以及外孙子女”这五个问题来构建五个因变量——子代经济支持、子代生活照料、双向精神慰藉、亲代经济支持以及亲代隔代照料。为了方便表述,本研究将子代经济支持、亲代经济支持统称为家庭双向经济支持,将子代生活照料、亲代隔代照料称为家庭双向生活支持。其中,家庭双向经济支持均为连续变量,其他属于定序变量。

基本养老保险、双代个体特征是本研究的解释变量。如果受访者在问卷中所设置的问题“您是否正在领取或预计将来可以领取或正在缴费基本养老保险”中选择了1选项,则表示其参加了基本养老保险,赋值为“1”,如果选择了2选项则代表其没有参加,赋值为“0”。

参考梁海艳、宋靓珺以及张川川的变量设置模式[21-23],本研究分别从亲代特征、子女特征两个方面选取控制变量。其中,亲代特征变量包括性别、出生年份、居住地所在、最高学历和婚姻状态,子女特征变量包括性别、最高学历、年收入、婚姻状态和身体状况。需要说明的是,在原始调查问卷中,亲代居住地分为城或镇中心区、城乡或镇乡居民区、农村、特殊区域等四种类别,为便于城乡对比分析,本研究对其作哑变量处理,即将前两类并为“城镇”并取值为1,将后两类并为“农村”并取值为0;将已婚且同居、已婚但没有同居、分居、离异、丧偶、从未结婚共六种婚姻状态中的第一类界定为“婚姻幸福”并取值为1,后五类并为“婚姻不幸”并取值为0。另外,选取的有关子代特征变量的数据均为第一位子女数据,其他变量的定义及描述性统计分析见表1。

(三)模型设定

从表1可知,子代生活照料、双向精神慰藉和亲代隔代照料属于定序变量,因而本研究选用有序probit模型对这三组变量展开计量分析,具體probit模型可表示为:

Ordinali=a0+a1Pension+a2Xi+?鄣i(1)

其中,Ordinali分别代表这三个定序变量,Pension代表的是基本养老保险的参与情况,Xi表示亲代特征、子女特征等控制变量,a0、a1、a2为模型系数,?鄣i残差项。

对于亲代经济支持和子代经济支持这两个连续型变量,可运用OLS(普通最小二乘法)方法对整个样本进行线性回归,影响因变量代际经济支持的因素有许多个,因此OLS模型设定如下:

Economici=b0+b1Pension+b2Xi+εi(2)

其中,Economici表示亲代经济支持和子代经济支持,b0、b1、b2为回归系数,εi为随机误差项,其他变量的含义与式(1)一致。

四、实证结果与分析

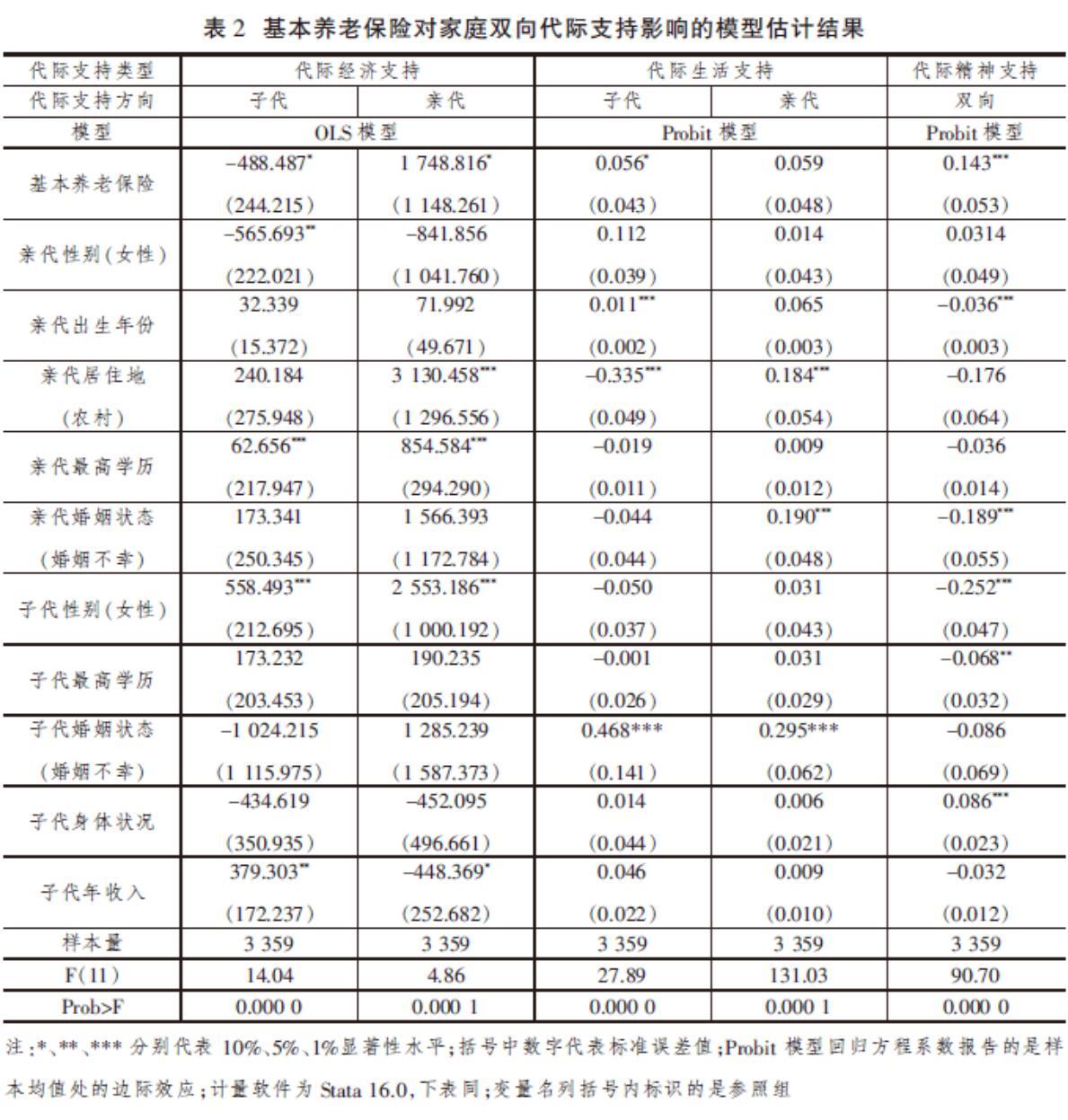

为探究基本养老保险、双代个体特征对家庭双向代际支持的具体影响,本研究运用Stata 16.0软件,分别采用OLS模型和有序Probit模型做回归分析(见表2),并采用多元Logistic模型对回归结果做稳健性检验(见表3)。

(一)家庭双向代际经济支持的OLS回归结果与分析

从表2可知,基本养老保险对子代经济支持的影响在10%的统计水平上显著,方向为负。这表明在其他变量不变的控制约束下,相比没有参与基本养老保险的亲代,参与基本养老保险的亲代从子女获得的经济支持数额减少了488元,这意味着基本养老保险“挤出”了子代向亲代提供的经济支持。在亲代经济支持方面,基本养老保险对亲代经济支持的影响在5%的统计水平上显著,方向为正,参与基本养老保险的亲代给予子代的经济支持数额相对于没有参与基本养老保险的亲代增加了1 748元,这表明基本养老保险“挤入”了亲代向子代提供的经济支持。出现这种结果的原因可能是我国基本养老保险制度不断发展,养老金水平不断提高,拓宽了亲代经济来源,子代在确保父母养老水平不下降的情况下相应地减少了经济支持。与此同时,成年子女处于建设美好家庭的奋斗期,要面对买房、结婚、抚养孩子等各种经济压力,也可能没有能力为老年父母提供过多的经济支持,而老年父母出于利他主义动机则会在力所能及的范围内向子女提供经济支持,于是出现了代际“逆反哺”现象。可见,基本养老保险对子代经济支持、亲代经济支持均产生了显著性影响,假说H1成立。

关于双代个体特征的影响,对子代经济支持而言,通过显著性水平检验的有亲代性别、亲代最高学历、子代性别和子代年收入四个变量。亲代性别在5%的统计水平上负向影响子代经济支持,即男性亲代获得子代经济支持的数额相对于女性亲代低565元,可能的原因是大部分中国家庭由女性掌管“财政大权”,给母亲实际上是给亲代;亲代最高学历在1%的统计水平上正向显著影响子代际经济支持,即亲代的学历每提高一个层次,子代向亲代提供的经济支持数额就增加62元;子代性别对子代经济支持的影响在1%的水平上显著,且其回归系数为正,即男性子代向父母提供的经济支持显著高于女性子代,这无疑与我国传统家庭中由儿子承担主要供养责任的养老模式具有内在关联;子代年收入在5%的统计水平上显著影响子代经济支持,子代年收入每提高一个层次,向老年父母提供的经济支持数额就会增加379元,这很符合常理,自身的学历或收入越高给予父母的经济支持也会相对越多。

对亲代经济支持来说,通过显著性水平检验的有亲代最高学历、亲代居住地、子代性别、子代年收入四个变量。亲代最高学历对亲代经济支持的影响在1%的统计水平上显著且为正向,也就是说亲代受教育程度越高,给予子女经济支持的数额也就越大,这可能是亲代学历越高自己的能力和收入也会相对更高,资金相对充足的情况下给予子代的经济支持则会更多;亲代居住地对亲代经济支持在1%的统计水平上具有正向显著性影响,即居住在城镇的老年父母给予子女的经济支持数额相对于居住在农村的老年父母而言要多3 130元,其原因可能是城镇老年人较农村老年人经济收入高且城镇养老保障福利更为完善,有更多的“闲钱”支持子女;子代性别在1%的统计水平上正向影响亲代经济支持,即老年父母给予儿子的经济支持远多女儿,这可能与婚姻缔结过程中一般由男方提供婚房、车子等大件开支有一定关系;子代的年收入在10%的统计水平上显著影响亲代经济支持,即子代年收入每提高一个等级,亲代给予子女的经济支持数额就会减少448元,这可能是因为子女的经济收入越高所需父母的经济帮助就会越少。至此,假说H2也得到了验证。

(二)家庭双向代际生活支持Probit回归结果与分析

从表2关于子代生活照料、亲代隔代照料的Probit回归结果可知,基本养老保险在10%的统计水平上正向显著影响子代生活照料,即参保老年父母的子女提供日常生活照料的概率比未参保老年父母的子女提供生活照料的概率高5.6%。也就是说,参与基本养老保险会增加子代对亲代的生活照料,但也可以理解为基本养老保险在一定程度上“挤入”了子代生活照料。其原因可能是,由于基本养老保险的介入,子女在一定程度上减少了对老年父母的经济支持,但会通过增加生活照料等非经济支持的方式来满足老年父母的养老需求。另外,亲代照料的回归系数也为正,但未通过显著性水平检验,假说H3部分成立。

关于双代个体特征的影响,对于子代生活照料而言,亲代出生年份、亲代居住地、子代婚姻状态通过了显著性水平检验。亲代出生年份在1%的统计水平上正向显著影响子代生活照料,即亲代年纪越大得到子女生活照料的概率就越大,这可能是因为老年人年纪越大身体状况和行动能力也会不断变差,更加需要子女的日常生活照料。通过1%置信水平检验的亲代居住地负向影响子代生活照料,这说明相对于居住在城镇的老年人而言,居住在农村的老年人获得子女生活支持的概率高出33.5%,这既和农村地区大多数亲代和子代同住而更容易获得子代日常生活照料有关,也与不少城镇亲代由养老机构照料有关。子代婚姻状态在1%的统计水平上正向显著影响子代生活照料,即已婚子女向老年父母提供生活照料的概率比未婚子女高46.8%,说明子女婚姻生活越美满,向父母包括配偶父母提供的生活照料概率就会越大,这也可能是其用日常照料换取老年父母隔代照料孙辈的一种代际交换互惠模式。

在亲代隔代照料方面,亲代居住地、亲代婚姻状态、子代婚姻状态均通过了1%置信水平检验。对于亲代居住地特征,居住在城镇地区的亲代提供隔代照料的概率显著高于居住在农村地区的亲代,出现这种结果的原因可能是农村老年人要忙于农活,不如城镇老年人有多余的闲暇时间和精力来照顾孙辈。亲代婚姻状态和子代婚姻状态都在1%的统计水平上正向显著影响亲代隔代照料,也就是说子代和亲代的婚姻越幸福,老年父母提供隔代照料的概率会越高,原因和上文提到的代际交换互惠模式相一致。综上所述,假说H4成立。

(三)家庭双向代际精神支持Probit回归结果与分析

在家庭代际精神支持方面,表2的回归结果显示,参与基本养老保险对家庭双向精神慰藉在1%的统计水平上有显著性影响,且回归系数为正,参加基本养老保险的亲代与子代进行双向精神慰藉的概率高出未参保亲代14.3%,即基本养老保险在一定程度上“挤入”了家庭代际精神支持。其原因可能是,由于基本养老保险的介入,老年父母在养老基本经济需要和物质生活被满足后会转向更高层次的精神追求,因此会增加与子女的交流联系。也就是说,基本养老保险显著影响了家庭双向代际精神支持,假说H5得以验证。

关于双代个体特征对家庭双向代际精神支持的影响,亲代性别、亲代居住地、亲代最高学历、子代婚姻状态和子代年收入五个变量均未通过显著性水平检验。亲代出生年份在1%的统计水平上负向显著影响双向精神慰藉,亲代年龄每增加一岁,双向精神慰藉概率就降低3.6%。其原因可能是,亲代年龄增大导致子代提供的日常生活照料增加,进而降低了以“通过电子设备联系”为衡量标准的双向精神慰藉。亲代婚姻状态在1%的统计水平上显著负向影响家庭双向精神慰藉,这表明亲代婚姻越不幸福,双向精神慰藉的概率就会越大,其原因可能是亲代因缺少配偶的陪伴或情感交流會选择从子女处获得精神慰藉来弥补。

子代性别、子代最高学历和子代身体状况分别通过了1%、5%、1%置信水平检验,前两者具有负向影响,后者具有正向影响。性别导致的差异可能是因为女性子代更具耐心与同理心,与父母的沟通交流和情感慰藉多于男性子代,但也有可能是因为在中国传统家庭中儿子承担主要的赡养义务,老年父母一般与儿子同住且能每天见面,因此通过电子设备与父母沟通交流和情感慰藉的概率会显著降低。对于子代学历的解释则可能是因子代学历越高,与老年父母之间的知识代沟就会越大,对不同事情的看法有着不可避免的认知偏差,导致双代之间共同话题减少,进而使家庭双向情感慰藉次数减少。另外,子代身体状况正向显著影响代际精神支持表明子代身体状况越差,与老年父母之间进行精神慰藉的概率就会越大,出现这种情况的原因可能是子女身体状况差,老年父母会出于利他主义动机更多地关心和帮助患病子女,与子女间沟通交流、精神慰藉的频率和概率也会增加。综上分析,假说H6成立。

(四)稳健性检验

对回归结果进行稳健性检验通常有两种方法:一是通过更换控制变量再次进行回归分析;二是通过更换回归模型进行检验。为了验证回归结果的稳健性,本研究选择第二种检验方法,采用多元Logistic模型对公式(1)(2)进行重新估计,稳健性检验结果(见表3)。从表3可以发现,采用多元Logistic模型估计结果与表2中采用Probit模型和OLS模型估计结果几乎一致,因变量双向代际经济支持、生活支持、精神支持仍然受到相关解释变量的影响。当然,因采取不同模型来回归分析,相关回归系数略有不同,但是总体回归结果没有发生显著性变化,这说明本研究的实证结果具有良好的稳健性。

五、主要结论与启示

通过利用CHARLS 2018数据,建立OLS和有序Probit回归模型,分析基本养老保险和双代个体特征对家庭双向代际支持的影响,得出以下结论。

第一,基本养老保险对子代经济支持、子代生活照料具有“挤出”效应,对亲代经济支持具有“挤入”效应。亲代参与基本养老保险会导致子代经济支持减少,这与殷俊、慈勤英得出的养老保险会“挤出”代际经济支持的结论具有一致性[24-25]。基本养老保险既“挤入”了亲代向子代提供的经济支持,加剧了逆向反哺现象,也增加了子代对亲代的生活照料和家庭双向精神慰藉的概率,这些“挤入”效应是本研究的新发现。

第二,亲代的性别、年龄、居住地、最高学历、婚姻状态共五个变量均对家庭双向代际具有显著影响。女性亲代得到照料的概率高于男性亲代,亲代生活支持具有“单系化”的“母亲偏好”;亲代年龄越大,获得生活照料概率越大但进行双向精神慰藉的概率越小;农村地区的亲代给予子代的经济支持数额远小于城镇亲代,但获得子女生活照料的概率大于生活在城镇的亲代,说明亲代给予子代经济支持与获得子女生活照料间并没有线性关系;亲代学历越高,获得子女经济支持数额越大,同时给予子代的经济支持数额越大,溢出效应显著;亲代婚姻状态越好,提供隔代照料概率越大,而亲代婚姻状态越差,双向情感慰藉概率也越大[26]。

第三,子代性别、子代年收入、子代婚姻状态、子代最高学历、子代身体状况这五个变量对家庭双向代际均具有显著影响。男性子代给予亲代的经济支持高于女性子代,同时亲代给予男性子代的经济数额也相对更高,经济支持呈现出“男性偏好”特征,而女性子代与亲代进行精神慰藉的概率更大;子代年收入越高支持亲代的经济数额越多,而亲代给予子女的经济数额减少;子代婚姻状态越好,向父母提供生活照料的概率越大并且父母提供隔代照料的概率也越大;子代学历与情感慰藉呈现互逆性特征,子代学历越高与亲代的情感慰藉概率越小;子代身体状况越差,双代间出现双向情感慰藉的概率越大。

在上述结论中,亲代年龄越大,子女提供生活照料概率越大,这是家庭生命周期中的自然规律;亲代年龄越大,进行双向精神慰藉的概率越小是生活照料增加导致的合理现象;男性子代给予亲代的经济支持高于女性子代,亲代给予男性子代的经济数额也相对更高,男性亲代获得子代经济支持的数额低于女性亲代,且女性子代与亲代进行精神慰藉的概率更大,这些都是中国家庭传统性在现代化嬗变中强大生命力的具体表现,无须过分解读;子代年收入越高支持亲代的经济数额越多必然会导致亲代给予子女的经济数额减少,无疑也具有合理性;子代身体状况越差,双向情感慰藉的概率越大,这也符合家庭伦理基本规范。然而,有部分结论,对当前我国社会养老保险事业建设、新型婚姻家庭关系建设、传统家庭美德的现代化转化等具有重要启示意义。

一是在加快社会养老事业建设的同时要适度提高农村地区养老金待遇。参与基本养老保险后子代经济支持减少,实际上是减轻了子代的养老压力,基本养老保险导致的逆向反哺现象,其有助于改善子代发展的经济条件,特别是对那些倒三角赡养任务的高负载小型子代家庭而言更是如此。基本养老保险“挤入”了子代对亲代的生活照料和双向精神慰藉,这当然是对和谐家庭建设的有力支持。但是,也应看到,城镇亲代给予子女的经济支持远大于农村亲代,这种差异化的经济转移可能进一步固化城乡子代不平衡发展格局。因此,既要加快社会养老事业建设,以缓冲人口急速老龄化给家庭和社会产生的强大冲击,促进和谐社会建设,但也要适度提高农村地区养老金待遇,尽量消除城乡子代平衡发展的阻滞因素。

二是要充分发挥婚姻稳定对家庭建设的双向促进作用。亲代婚姻状态越好,提供隔代照料的概率越大,子代婚姻状态越好,向父母提供生活照料和父母提供隔代照料的概率均越大,这说明婚姻状态在生活照料方面具有显著的“互馈性”,对双代家庭建设具有“双向促进”效应。当然,亲代婚姻状态越差,双向情感慰藉概率也越大,这可能是一种异化的情感慰藉,是亲代婚姻不幸导致“晚年凄凉”的表现。植根了代际关系的家庭是社会和谐的坚实基础。从社会的角度看,要通过各类媒介加强婚姻道德的宣传教育,为建立和维护平等、和睦、文明的新型婚姻家庭关系营造良好氛围。从个体來看,亲代间要做到互敬、互爱、互让、互谅,身体力行地经营好家庭并通过其教化作用,促进子代增加家庭责任感。

三是低学历亲代要有终身学习的理念,高学历子代要加强传统美德学习。亲代学历越高,给予子代的经济支持和从子代处获得的经济支持均越大,证明亲代学历具有家庭经济内循环“溢出效应”,对双代家庭经济建设具有重要的互向影响。经济建设是美好家庭建设和代际良性互动的物质基础。因而,亲代要有终身学习的理念,通过自学、参加培训等方式不断提升自己的文化水平,力争多为双代家庭经济建设做贡献,减少养老不确定性,并以此熨平与高学历子代间可能存在的知识代沟与认知偏差。情感慰藉是当代亲子关系的底线,子代学历越高与亲代情感慰藉越“弱化”当然不是好事,因而高学历子代应加强尊老敬老传统美德的学习,经常回家看望父母或者找个共同话题通过电子设备时常与父母聊聊天。

四是子代要增加对男性亲代的照料,特别是城镇子代要增加对亲代的照料。女性亲代得到子女照料概率高于男性亲代,这是传统家庭习俗的现代沿袭,有其合理性,但也要注意“母亲偏好”不能过度极化,年老的男性亲代同样需要日常生活照料支持,否则可能罹患心理疾病并导致生存风险提高,这一点要引起子代的重视。当然,男性亲代也应参加“时间银行”,增加隔代照料时间积累,以便日后有更多的交换资源。农村亲代获得子女生活照料的概率大于城镇亲代,表明城镇子代应多到养老机构去“亲自动手”向亲代提供生活照料。

参考文献

[1] 黄庆波,杜鹏,陈功.老年父母与成年子女间的代际支持及其影响因素[J].人口与发展,2018(6):20-28+128.

[2] 张延吉,唐杰,秦波.“拼爹”还是“自立”——家庭代际支持对当代城市青年居住环境的影响[J].青年研究,2019(3):26-37+94-95.

[3] MARCO, ALBERTINI, MARTIN et al. The Generational Contract in the Family: An Analysis of Transfer Regimes in Europe[J]. European Sociological Review, 2013(4): 828-840.

[4] 李翌萱.中国老年人对子女家庭代际支持差异性研究[J].浙江社会科学,2020(7):77-85+158-159.

[5] 聂琦,张捷.家庭代际支持的溢出效应——积极情感的中介作用与感恩特质的调节作用[J].软科学,2019(10):70-75.

[6] SUN,RONGJUN.Old Age Supportin Contemporary Urban China From Both Parents' and Children's Perspectives[J].Research on Aging,2002(24):337-359.

[7] BRANDT M, DEINDL C. Intergenerational Transfers to Adult Children in Europe: Do Social Policies Matter?[J]. Journal of Marriage & Family, 2013, 75(1): 235-251.

[8] BECKER G S. A Theory of Social Interactions[J].Journal of Political Economy,1974, 70(6): 1-3.

[9] SECONDI G IORGIO. Private monetary transfers in rural china: Are families altruistic?[J]. The Journal of Development Studies,1997, 33(4): 487-511.

[10] ATTIAS-DONFUT C, Ogg J, WOLFF F C. European patterns of intergenerational financial and time transfers[J]. European Journal of Aging, 2005, 2(3): 161-173.

[11] COX, DONALD. Motives for Private Income Transfers[J]. Journal of Political Economy, 1987, 95(3): 508-546.

[12] LILLARD L A, WILLIS R J. Motives for Intergenerational Transfers: Evidence From Indonesia and Malaysia[J].Demography,1997, 34(1): 115-34.

[13] PARK C. Are children repaying parental loans? Evidence from Malaysia using matched child-parent pairs[J]. Journal of Population Economics, 2003, 16(2): 243-263.

[14] 陳华帅,曾毅.“新农保”使谁受益:老人还是子女?[J].经济研究,2013(8):55-67+160.

[15] 焦娜.社会养老保险会改变我国农村家庭的代际支持吗?[J].人口研究,2016(4):88-102.

[16] FINGERMAN K, Miller L, Birditt K, etal. Giving to the Good and the Needy: Parental Support of Grown Children[J].J Marriage Fam, 2009, 71(5): 1220-1233.

[17] 王爱君,张义,庹琳.子女婚姻、健康是否影响其对农村老人的代际支持[J].财经科学,2018(12):91-103.

[18] GONG H G, LEIGH A, MENG X. Intergenerational Income Mobility in Urban China[J]. Review of Income and Wealth, 2012, 58(3): 481-503.

[19] 丁志宏,夏咏荷,张莉.城市独生子女低龄老年父母的家庭代际支持研究——基于与多子女家庭的比较[J].人口研究,2019(2):87-99.

[20] 费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1983(3):7-16.

[21] 梁海艳.地理通婚圈对家庭代际支持的影响研究——基于2016年中国家庭生育决策机制调查数据的分析[J].人口与发展,2020(4):107-117+100.

[22] 宋靓珺,杨玲,彭希哲.中国老年人隔代照料与健康后果的实证研究及政策思考[J].人口学刊,2020(1):55-69.

[23] 张川川,陶美娟.性别比失衡、婚姻支付与代际支持[J].经济科学,2020(2):87-100.

[24] 殷俊,刘一伟.子女数、居住方式与家庭代际支持——基于城乡差异的视角[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017(5):66-77.

[25] 慈勤英,宁雯雯.家庭养老弱化下的贫困老年人口社会支持研究[J].中国人口科学,2018(4):68-80+127.

[26] 乐章,肖荣荣.养儿防老、多子多福与乡村老人养老倾向[J].重庆社会科学,2016(3):59-67.

Basic Pension Insurance,Two-generation Individual Characteristics and Family Two-way Intergenerational Support: Empirical Analysis Based on CHARLS2018 Data

Jiang Weiguo Liu Wenhao

(Hunan Agricultural University, Department of Public Administrationand Law, Changsha, Hunan 410128)

Abstract: Drawing on the theory of intergenerational relations and welfare pluralism,construct an analysis framework of the influence of basic pension insurance and dual-generation individual characteristics on the family's two-way intergenerational support,and use data from the China Health and Pension Tracking Survey to establish ols and ordered Probit regression models to empirically Test the analysis framework.The main conclusions are:basic old-age insurance"squeezes in"the financial support from parents to offspring, and aggravates the phenomenon of reverse feeding;marital status has significant"reciprocity"in life care;parental education has a"spillover effect"of economic support;The higher the education of the offspring,the more likely they are"intergenerational spiritual support indifference";the life care provided by the children has"mother's preference".The main enlightenment are:while accelerating the construction of social elderly care,moderately increasing the pension benefits in rural areas,giving full play to the two-way promotion of marriage stability to family construction,and so on.

Key Words: basic retirement insurance; two-generation individual characteristics; two-way intergenerational support

(責任编辑:易晓艳)