王安石读书诗浅析

2021-12-09林雨鋈

王安石作为北宋首屈一指的政治家、改革家,在文学上也造诣颇高,但他的读书诗却未引起重视。其读书诗,有的直接以读书为题,有的勾勒书斋生活。这些诗既体现了王安石的学术思想,也展现了他的文化心态和审美趣味。

文学教授莫砺锋先生认为“以读书为主题的作品”可称为读书诗,包括以读书为题目的诗、内容与读书相关的诗。以此类分,王安石的读书诗中,直接以读书为题的有十一首,内容为读后感,如《读后汉书》《读唐书》;也有对自己读书情境与心态的抒写,如《舟中读书》。另有两类值得注意的读书诗:一类是在酬唱作品中谈及读书的,有三十余首;一类是在日常生活中谈及读书的,有五十余首。本文以王安石读书诗为主要研究对象,兼论其读书诗创作的整体风貌,力求剖析其读书诗的艺术特色及审美趣味。

仕途失意时的夜读

王安石读书最显著的特点是涉猎之广,他自言:“世之不见全经久矣,读经而已,则不足以知经。故某自百家诸子之书,至于《难经》、《素问》、《本草》、诸小说无所不读,农夫、女工无所不问,然后于经为能知其大体而无疑。盖后世学者与先王之时异矣,不如是不足以尽圣人故也。”其《少狂喜文章》云:

少狂喜文章,颇复好功名。稍知古人心,始欲老蚕耕。低徊但志食,邂逅亦专城。仰惭冥冥士,俯愧扰扰甿。良夜未遽央,青灯数寒更。拨书置左右,仰屋慨平生。

王安石作此诗时三十七岁,首次任州郡长官。初到常州,他就为此地低下的农业生产能力、混乱的政法制度忧心不已,当即决定开凿运河。然而,他不仅没有得到浙西路转运使的支持,就连能直接获益的百姓也多加阻挠,最终半途而废。这也成为日后官员弹劾他的说辞。失意之时,唯以读书纾解一二。

王安石有夜读的习惯,其读书诗中“青灯”数次出现,暗含灯不单是照明的工具,如“良夜未遽央,青灯数寒更”(《少狂喜文章》),“会合常在夜,青灯照书诗”(《别孙莘老》),“青灯照诗书,仰屋涕数行”(《寄二弟时在临川》),“青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开”(《和微之登高斋》),等等。“青灯”的多次出现都伴随着诗人的读书活动。

漆黑的夜间,一盏灯可以象征孤独或微弱的希望,随着诗人心情的变换,青灯也被赋予了不同的文化。在青灯光影的映照下,诗人短暂地与外界隔绝了。青灯与白天相比,是昏暗的、沉闷的,在光照不足的情况下,诗人在书房中枯坐读书,易生出悲情,故有“仰屋涕数行”之慨。但与外面漆黑的夜相较,青灯又毕竟带来些许光亮,同时映衬出夜间独有的安宁与寂静。历史上不少诗人都喜爱夜读,陆游就是一典型例子。在陆游的夜读中,有描写沉迷读书,不知不觉天亮的,有读书至半夜吃夜宵的,还有独自读书而多次听闻鼓声的。夜读人听风听雨,读书作诗,或只静坐,抒写方式各不相同。不以文房四宝作为读书诗中的背景,而是取夜读中的灯来勾勒书斋中诗人静坐观书的文人情境,是王安石读书诗的审美趣味的体现。

羁旅时的舟读

王安石对于读书重要性的认识和其他文人是高度一致的,他也表达了勤奋读书的主张:“我读万卷书,识尽天下理。智者渠自知,愚者谁信尔。”(《拟寒山拾得二十首》其七)

与唐人“轻舟已过万重山”的快意潇洒不同,宋代士人在羁旅中的思考更富冷静的思辨与内敛的沉静之风。王安石《舟中读书》云:

冉冉木叶下,萧萧山水秋。浮云带田野,落日抱汀洲。归卧无与语,出门何所求。未能忘感慨,聊以古人谋。

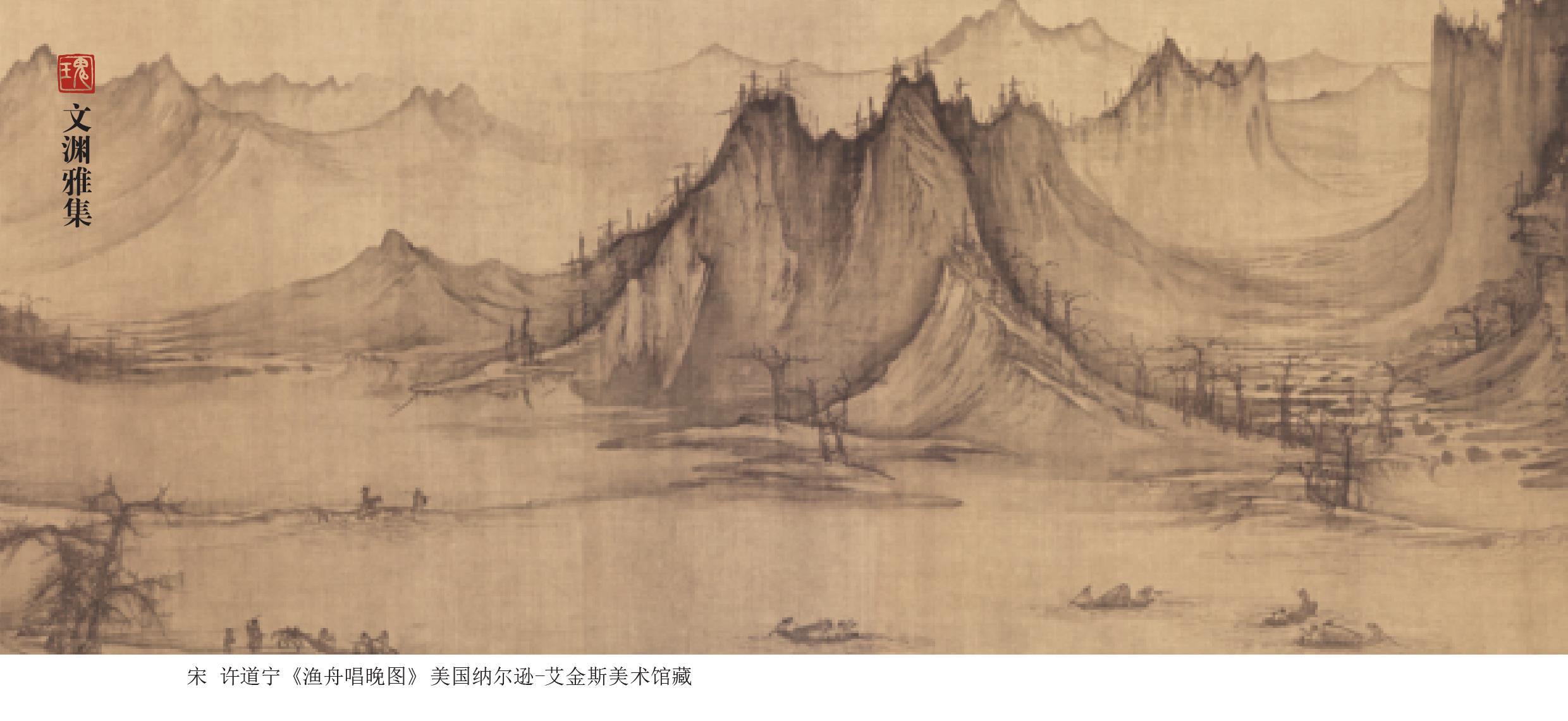

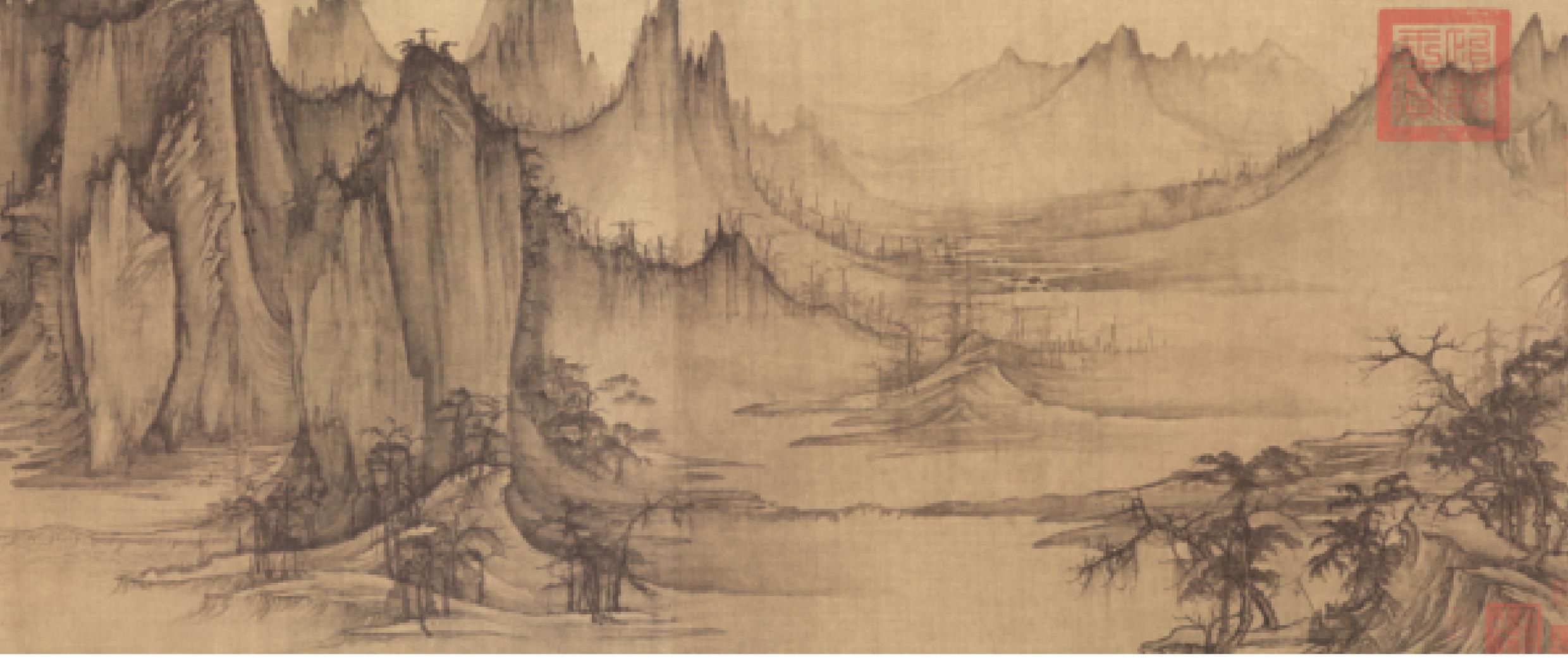

以人文杂糅理性的眼光解读风景是宋人感悟江山如画的一种独特方式。该诗前两句的原点是作者自己,坐在舟中观看动态山水,以水路为线,融入萧瑟之秋的情境中,诗人如同行进在一幅山水画内。接下来两句的原点发生转移,诗人从图中抽身而出,以旁观者的身份退而观景,把自己从万物中抽离出来作为主体,眼前的山水景色作为他者,呈现在他眼前的又另有一番风景。“带”“抱”两个动词的使用,使山水景色的动态之感跃然纸上,与前两句的静态山水形成对照,一动一静的对比,将画面描绘得更具生机。

闲散自然的窗读

王安石晚年的书斋名为昭文斋,所作《昭文斋》云:“我自山中客,何缘有此名。當缘琴不鼓,人不见亏成。”“昭文”出自《左传》“火龙黼黻,昭其文也”,意为显扬文采。

王安石诗中亦有与友人相坐漫谈的乐趣,如《平甫归饮》:

无田士相吊,亦以废燕乐。我官虽在朝,得饮乃不数。诗书向墙户,宾至无杯杓。空取上古言,酬之等糟粕。有如扬子云,岁晚天禄阁。但无载酒人,识字真未博。叔兮归自东,一笑堂上酌。绪余不及客,儿女聊相酢。高谈非世欢,自慰亦不恶。寄言繁华子,此趣由来各。

这首诗是王安石在馆阁任职时所作,记叙与弟王安国共饮的境况。读书不仅是士人修身养性的方式,也是士人亦隐亦仕生存方式的体现。王安石诗中有慕陶情结,这与他饱受党争之苦、两次被罢相的仕途生涯有着紧密关系。相比陶渊明的归园田,王安石的精神家园则是沉醉书斋,诗人埋身于书斋,发出“解玩山川消积愤,静忘岁月赖群书”《宝应二三进士送乞诗》的感慨。即便是病中寂寥之时,也唯有书能给他带来快乐。《北窗》中对“北窗枕上春风暖,漫读毗耶数卷书”的书写,亦是诗人不问世事,远离政治斗争后倍感轻松的情感抒发。

读书不再是一件具有仪式感的事情,而成为生活中的日常存在。“残生伤性老枕书”“萧萧一榻卷书坐”“困来颠倒枕书眠”“满簪华发一床书”“我床拨书当午眠”这些诗句,无不体现书与读书已成为诗人生活中常态化的事情。在这样的亦读书亦闲居的过程中,艺术、文化与日常生活之间的鸿沟消失了。

疑古创新的理性意蕴

王安石的学术思想最突出的部分是浓厚的儒家精神,其诗作中多有对孔孟的肯定与赞扬。《孔子》一诗称孔氏“道大能亦博”,《悲哉孔子没》中表示孔子之贤世间再无;同时,王安石视孟子为楷模,认为他是自己的隔代知音。除孔孟之外,王安石还十分尊崇杜甫,《杜甫画像》一诗,通过对杜甫的崇敬抒写自己大济天下的志向。汉初三杰中的韩信与张良,也曾出现在王安石的咏史诗中,表达他对圣贤良臣的赞扬与追慕之心。

王安石的经学思想主要通过《三经新义》体现,《三经新义》是当时士人学习经学的教科书。王氏不仅在诗中表达自己的儒家精神,亦有对前人儒家精神的点评与讨论。例如《读墨》一诗:

谁为尧舜徒,孔子而已矣。人皆是尧舜,未必知孔子。伯夷不辱身,柳下援而止。孔子尚有言,我则异于是。兼爱为无父,排斥固其理。孔墨必相用,自古宁有此。退之嘲鲁连,顾未知之耳。如何蔽于斯,独有见于彼。凡人工自私,翟也信奇伟。惜乎不见正,遂与中庸诡。退之醇孟轲,而驳荀杨氏。至其趣舍间,亦又蔽于己。化而不自知,此语孰云俚。咏言以自警,吾诗非好诋。

這首诗对唐人韩愈的《读墨子》给予讥评。韩愈《读墨子》是一篇驳论式的读书札记,文中得出儒墨相互为用、相辅相成的结论,即“孔子必用墨子,墨子必用孔子,不相用不足为孔、墨”。韩愈平生最推重孟子,但对孟子斥墨子的兼爱为无父不认同。王安石认为,墨子之说非中庸之道,怎能说孔墨必相用。王安石在《韩子》诗中也对韩愈在文学上的主张表示不屑,认为韩愈只将眼光放在词语的改革与修正上,而没有把重心放在对圣贤思想内容精髓的继承方面,与俗儒无异。

王安石擅长写翻案诗,多出于其高远的历史眼光和卓越的政治家视角。《汉书》与《后汉书》是王安石较为重视的书籍,其诗作化用这两部典籍中的典故是最多的。

政治家作诗与一般士人显著的差别在于非简单的抒发己见或单纯的情景交融,而是用政治家眼光来审读历史和暗喻当世政局。从文人的角度来看,咏史诗能如清代诗论家叶燮所言以胸襟发,以才辨出;以政治家立场而言,诗歌成为王安石借古喻今的载体,引起文坛唱和的《明妃曲》如此,《开元行》同样如此。

《开元行》诗中以盛衰之世的转变为主线,阐述了唐代开元臻于盛世的主要原因是集合了天下有才识之人。至李林甫和杨国忠之后,辅佐天子的重臣变为奸佞之人,以至胡虏皆起,整个国家政权陷入摇摇欲坠的高危状态。安史之乱后,虽然大局基本保持稳定,但已元气大伤,盛世难再。

尾句“由来犬羊著冠坐庙堂,安得四鄙无豺狼”借汉代昌邑王刘贺的典故,结合对开元之世的议论,道出全诗表达的观点,即盛世之太平不仅需要君主圣明,更重要的是君主身边的重臣要有才能。从某种程度上说,辅佐大臣是否贤能是影响治国的关键要素。若是由李林甫、杨国忠这样的宰相当权,那么即便君主贤德,也是无法以一人之力造就盛世局面的。

王安石的纪游、赠答、闲适等各类题材诗歌中,均有对其读书生活的描写,这是宋代文人重积学、好议论审美趣味的写照。观照王安石的读书诗,对探究北宋文人的书斋生活及读书精神具有积极意义。

林雨鋈,就读于厦门大学人文学院。