民国时期图书馆学著作出版的地域分布及其成因*

2021-12-09高晓文李明杰

高晓文,李明杰

民国时期是中国图书馆学发展的重要时期,尤其是1912年中华民国成立至1937年抗日战争全面爆发的20多年,是我国图书馆学基本实现从传统到近代的学术转型时期[1],而同时期图书馆学著作的出版情况就是表征这一转型过程的风向标。近10年来,民国图书馆学史研究方兴未艾,研究范围涉及图书馆协会组织及活动、学人群体及思想、专业教育及学科发展轨迹、学术交流及期刊出版等,较少有学者从空间的角度对民国时期图书馆学著作出版的地域分布规律进行专门研究。为此,笔者系统搜集了截至目前最为全面的民国图书馆学著作出版的书目数据,以此为基础对民国时期图书馆学著作出版的地域分布进行全面统计,并试图通过图书馆学专业教育机构、出版机构、行业协会等多角度的分析,揭示图书馆学著作出版的地域分布与图书馆学和图书馆事业发展的内在关系。

1 对民国时期图书馆学著作出版地域分布的调查

本研究以民国时期出版的图书馆学著作为研究对象,共收集书目数据1,046条。这些数据除1条来自美国华盛顿外,其余均来自中国。

1.1 民国时期图书馆学著作的界定

民国时期图书馆学的内涵是在译介西方图书馆学著作和自身本土化实践中发展起来的。本文参照杨昭悊、杜定友、刘国钧、梁启超等对图书馆学概念的界定,将“图书馆学著作”界定为研究图书馆组织法、管理法、使用法和图书馆学相关理论等的著作[2],考虑到当时的学科特点,并将一些相关或交叉学科如文献学、目录学、档案整理、阅读教学的著作也纳入其中,具体包括:(1)文献史、藏书史、图书馆史、校雠学、目录学;(2)图书馆(协会)规程、整理档案规程、阅览指南、馆务报告、调查表、概况、会员录;(3)图书分类法、编目法、检字法、使用法、索引法、阅读法(阅读指导)、购求法、流通法、著录法、编辑法、修理法,打字机使用法;(4)图书馆设施法、使用法、检查法、管理法、经营法,等等[3]。

1.2 数据来源和统计方法

为尽可能全面反映民国时期图书馆学著作的出版情况,本文力求完整地收集相关书目信息,除重点参照范凡的《民国时期图书馆学著作出版与学术传承》[4]外,还对《民国图书馆学文献学著译序跋辑要》[5]《中国图书馆学著作书目提要(1909-2009)》[6]《文华图专存留文献书目集编》[7]《图书馆学书籍联合目录》[8]《民国时期出版史料汇编》[9]《民国时期出版史料续编》[10]等文献进行了广泛搜检,并通过瀚文民国书库、CADAL(大学数字图书馆国际合作计划)、读秀数据库、中国国家数字图书馆、孔夫子旧书网等网络平台对书目信息进行了补充和完善。通过以上途径,共检得民国时期图书馆学著作的书目信息1,046条,其中出版地信息确切的有886条。为尊重历史,地名统一沿用民国旧称。出版地为市级行政区划以下的地区,均根据资料精确到市级。

1.3 出版地域分布的统计结果

按照相同出版地归类计算的原则,886种具有明确出版地信息的图书馆学著作的出版地分布见表1。从统计结果来看,民国时期共有包括美国华盛顿在内的53座城市出版过我国学者的图书馆学著作。从总体分布来看,呈现出多区域集中的特点,上海、北平、南京、广州、杭州、武汉、苏州、重庆等地出版的图书馆学著作数量之和达到737种,占总数(886)的83.18%,尤以上海、北平为最,两地出版的图书馆学著作数量之和占总数的51.35%。而出版数量仅为1的城市有22个。

表1 民国时期图书馆学著作出版地及数量分布

2 民国时期图书馆学著作出版的地域中心

与学界对民国图书馆学三大地域中心(北平、武汉、南京)的判断[11]稍有区别的是,民国时期形成了上海、北平、南京、广州、杭州、武汉、苏州七大图书馆学著作出版的地域中心,其中上海、北平、南京、广州的出版数量在民国期间自始至终居于全国前列,抗日战争爆发后,南京、武汉、杭州、苏州的地域中心地位不再突出,重庆成为西南地区一个新的图书馆学著作出版中心。

2.1 上海:一枝独秀的海派出版中心

上海于1915-1949年间共出版了272种图书馆学著作,其中1910年代3种、1920年代47种、1930年代168种、1940年代33种③。因此,1930年代是上海图书馆学著作出版的一个高峰期,但1937年全面抗战的爆发也导致出版事业陷入持续低迷,直到1948年才有缓慢回升。出版著作数量排在前五位的作者是杜定友(30种),吕绍虞(13种)、马宗荣(6种)、钱亚新(5种)、王云五(5种)。上海之所以在图书馆学著作出版方面独领风骚,除了其作为全国经济文化中心的地域优势以外,还与以下因素是密不可分的。

(1)上海相对发达的图书馆事业,为图书馆学著作的创作与出版提供了丰富的素材。早在清末,耶稣会传教士开办的基督教图书馆就为上海近代图书馆发展奠定了基础。近代影响较大的基督教图书馆大部分在上海,如上海徐家汇天主堂藏书楼、上海工部局公众图书馆、亚洲文会北中国支会图书馆、圣约翰大学图书馆以及格致书院藏书楼[12]。这些基督教图书馆不仅因先进的管理方法、技术设备为中国近现代图书馆的创办管理起到了启蒙、示范作用,而且在社会上树立了新式图书馆观念。格致书院藏书楼率先尝试使用新式科学分类法,亚洲文会北中国支会图书馆和圣约翰大学图书馆最早使用杜威法对中文图书进行分类,为国内图书馆跳脱四部分类法以适应时局变化作出了表率;工部局公众图书馆以“公开的书林”和“供中外居民教育娱乐之需”为口号,每天对外开放时间长达10个小时,格致书院藏书楼“每年正月二十外开楼,十二月二十内闭楼,停夏一月”[13],向公众开放阅览权限,在很大程度上打破了旧式藏书楼封闭保守的桎梏。另外,由康有为、梁启超等维新派领袖人物创立的强学会书藏作为中国近代最早、最具代表性的公共图书馆的雏形,对近代图书馆建设产生了积极的影响,既促进了全国各地学会组织的建立,也推动了上海成为近代中国图书馆事业发展最为繁荣的城市之一。据中华图书馆协会1925年对全国图书馆的调查统计结果显示,当年上海共有60所图书馆,占全国图书馆总数的12%。上海申报年鉴社1935年的调查统计结果显示,上海该年各类图书馆数量达到249所,位列全国第一[14]。正是因为上海近代图书馆事业起步早、发展快,才为图书馆学著作的持续涌现提供了肥沃的土壤。

(2)以商务印书馆为代表的上海出版机构非常重视图书馆学著作出版,有的甚至亲身参与图书馆学教育。商务印书馆在建馆之初就立下“昌明教育”的宗旨,不仅翻译了一批美、日图书馆学著作,还出版了商务印书馆编辑王云五、朱元善、赵景源,近代著名图书馆学家杜定友、钱亚新等人的图书馆学著作。此外,商务印书馆还直接参与图书馆学教育,通过开设暑期图书馆讲习班,在函授学校内设图书馆学科培养图书馆人才。表2列出了图书馆学著作出版数量位列前茅的主要出版机构,其中商务印书馆以77种独占鳌头,在所有上海出版的272种图书馆学著作中占比28%。如果加上商务印书馆在上海之外的其他地区出版的数量④,则总数达到了103种,由此可见商务印书馆在出版图书馆学著作方面的地位。

表2 上海主要出版机构出版图书馆学著作数量

(3)上海图书馆协会卓有成效的组织活动,也是推动当地图书馆学著作出版迈向繁荣的重要因素。作为地方性图书馆协会的代表,上海图书馆协会自1924年6月成立起,便倡导研究图书馆之学术。而研究图书馆学术,其成果必以著作或论文的形式呈现出来。为此,上海图书馆协会先后创办了《图书馆杂志》《上海图书馆协会会报》,还计划出版《上海图书馆协会丛书》。但可惜的是,这一计划随着杜定友的离沪无疾而终。最终上海图书馆协会实际出版图书馆学著作7种,其中包括杜定友的《图书分类法》《著者号码编制法》《汉字排字法》《图书馆通论》《图书目录学》[15]。另外,上海的其他图书馆专业组织,如中国图书馆服务社、国立暨南大学洪年图书馆、上海市立图书馆、大夏大学图书馆、中国国际图书馆、中华学艺社等也出版了一定数量的图书馆学著作。这些举措为图书馆学术交流提供了契机。

2.2 北平:文化教育积淀而成的出版中心

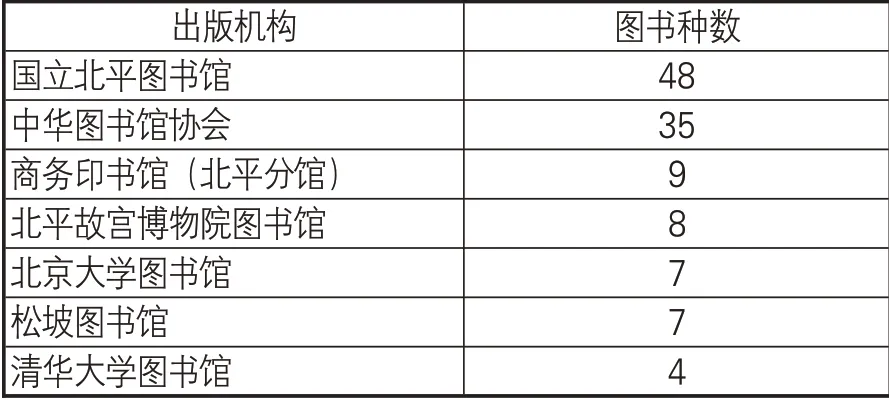

北平以183种图书馆学著作的出版规模,紧随上海之后。从出版年代分析,其中123种出版于1930年代,尤其集中在1933-1937年间,情形与上海类似。从出版机构来看,国立北平图书馆和中华图书馆协会位居前列,两者之和占北平出版总数的近一半(见表3),可见它们在当地的图书馆学术交流方面发挥了主导作用。从作者出版数量来看,相对比较平均。出版3种著作的有李文䄎和李钟履;出版2种著作的有查修、胡正支、李伯嘉、李小缘、万国鼎、王柏年、邢云林和袁湧进。

表3 北平主要出版机构出版图书馆学著作数量

作为南京国民政府成立后创建的第一座国立图书馆,国立北平图书馆在保存文献、开启民智、促进文化交流的同时,在出版和传播图书馆学知识方面也发挥了重要作用。但要指出的是,北平图书馆出版图书馆学著作,绝大多数是发生在1937年之前。抗日战争爆发后,北平图书馆逐步将馆务南迁,先后在长沙、昆明设立办事处,图书出版一度停滞,1938-1949年间,该馆图书馆学著作出版数量仅有4种。

中华图书馆协会自1925年成立后,就致力于在社会教育中普及图书馆学,编辑出版了《图书馆学季刊》(1926-1937)、《中华图书馆协会会报》(1925-1948)两种刊物,并出版了目录学丛书、关于中国图书馆概况的报告以及图书馆专题论文集等[16]。中华图书馆协会出版图书馆学著作主要集中在1928-1936年。像李钟履、万国鼎、邢云林、袁同礼等图书馆学家的著作,中华图书馆协会的历次年会报告、年会指南和概况、会员录等,都是这期间出版的。值得注意的是,中华图书馆学会出版的39种著作⑤中包括6种译著,译者有钱亚新、吕绍虞、章新民等,可见中华图书馆协会比较重视引进和学习国外先进的专业理论知识。

1927年,随着南京国民政府的成立,北京改名北平,不再是全国的政治中心。但作为新文化运动的发源地,出版基础深厚,所以北平的出版业并未受到明显的迁都的影响。不过除去中华图书馆协会和商务印书馆外,在图书馆学著作出版方面起到更大作用的是各高校图书馆,而非传统的出版社。像清华大学、北京大学、燕京大学、北京师范大学等,共出版了何日章、卢震京、胡正支等学者的34种图书馆学著作,这其中不仅有图书馆概论类教材,也有不少关于图书分类法、图书馆使用法的学术性著作。这些高校图书馆热衷于出版图书馆学著作,与其学术氛围有莫大关系。像清华大学和北京大学受进步思潮影响较大,中外文图书兼备,致力于为学术研究服务,因此产出了不少图书馆学学术成果。燕京大学图书馆在短短几十年的馆藏建设中,形成了一批独具特色的专藏如东方学文库、善本书、古籍丛书、毕业论文等,其采用的图书分类法、编目法等也有独到之处。图书馆业务上的进步,促成了一系列研究成果的诞生。从1931年1月15日起,《燕京大学图书馆报》连续刊登图书馆学研究文章,至1939年8月停刊为止,共出版了134期[17]。

2.3 南京:依托国民政府首都形成的出版中心

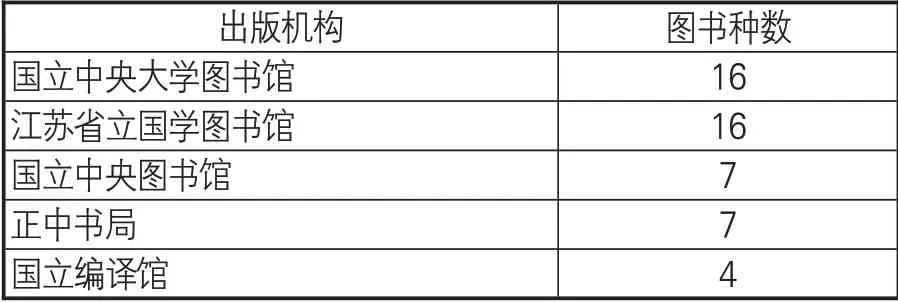

南京在1924-1948年期间一共出版了83种图书馆学著作,其中48种出版于1930-1937年。依出版图书数量排在前列的出版机构有国立中央大学图书馆、江苏省立国学图书馆、国立中央图书馆、正中书局等(见表4)。从出版年份来看,南京的图书馆学著作出版有3个小高峰,分别为1928年、1933年和1936年。而第一个高峰期正出现在南京被定为国民政府首都的第二年,依托于南京新政治中心的出版业也迎来了繁荣期。从作者出版数量来看,桂质柏以10种著作名列前茅,吕绍虞以4种著作紧随其后,蒋复璁3种著作位列第三。其余像李小缘、邢云林、杨家骆等各有2种著作。

表4 南京主要出版机构出版图书馆学著作数量

国立中央大学是中华民国最高学府,也是当时国立大学中系科设置最全、规模最大的大学。国立中央大学图书馆在1928-1944年间共出版了16种图书馆学著作,其中至少10种的著者为桂质柏。这主要缘于桂质柏在1932-1935年期间担任了中央大学图书馆主任[18],在任期间他共有8种著作出版。江苏省立国学图书馆1908年建立之初名为江南图书馆,1912年改名为江南图书局,同年改名为江苏省立图书馆,此后又经历多次改名,于1952年并入南京图书馆。据统计,1928-1936年间,该馆出版的有据可查的图书馆学著作亦有16种。

国立中央图书馆成立于1933年,由于战火频仍,其发展命运短暂且多舛,今天南京图书馆的前身就是国立中央图书馆。尽管该图书馆在大陆断断续续面向社会开放的时间累计不过11个年头,但在蒋复璁的悉心建设下,仍形成了一套成熟的治馆理念和开放经验,发挥了特定历史时期的价值。1933-1947年,国立中央图书馆共出版图书馆学著作7种,包括蒋复璁的《中国图书分类论》和该馆的一些事务性内容的图书。在千方百计丰富馆藏、积极开展对外服务和读者活动的同时,国立中央图书馆也极力推动全国图书馆事业的发展。比如,先后编制《图书馆辅导丛书》及联合书目,拟订图书馆规程、图书馆工作大纲、图书馆设施计划、图书选目、普通图书馆设备举要,常派员视察各图书馆,办理图书馆补习学校。图书馆还招揽了不少专业人才如顾廷龙、吕绍虞、张遵俭、于震寰等,更聘请了图书馆专家袁同礼、沈祖荣、刘国钧等为图书馆事业研究会委员[19]。此外,由陈立夫1931年创立于南京、隶属于国民党中央的出版机构正中书局也出版了7种,作者有蒋复璁、汪辟疆、金敏甫、邢云林、俞爽迷等。

总的来说,民国时期南京能够成为图书馆学著作的出版中心,既受益于迁都带来的政治中心的转移,也离不开李小缘、蒋复璁等人的筹备和努力,促成了国立中央图书馆等机构的形成和发展。

2.4 穗、杭、汉、苏:关键机构主导的出版力量

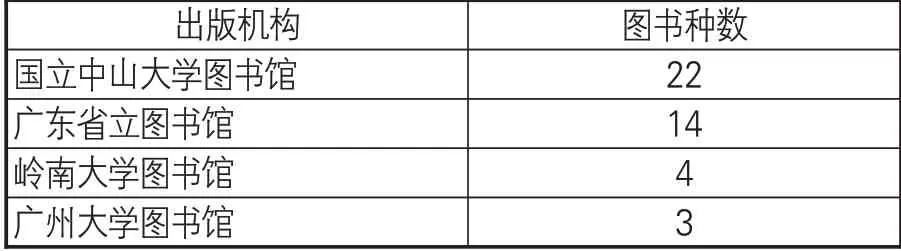

广州、杭州、武汉、苏州之所以在图书馆学著作出版数量上名列前茅,除了发展良好的出版业外,主要离不开各地区关键机构的主导作用。广州的主要出版机构为国立中山大学图书馆和广东省立图书馆(见表5),二者出版数量占广州出版总量的52%,其中前者占32%;杭州的主要出版机构为浙江省立图书馆,图书出版量占杭州总出版量的73%;武汉的出版中心则集聚于武昌,以文华图书馆学专科学校为主要出版机构,占武汉总出版量的82%,若将文华公书林和文华图书馆学季刊社的出版成果一并计算在内,则文华图专的出版量占武汉总出版量的91%,可谓厥功至伟;苏州的主要出版机构为江苏省立苏州图书馆和吴县图书馆,两者的出版数量占苏州出版总量的96.15%。从出版年份来看,杭州、苏州和武汉,与上海、南京、北平一样,1937年之后的出版数量明显骤减,但广州没有显著变化,这是因为广州年均出版图书馆学著作数量本来就不高。

表5 广州主要出版机构出版图书馆学著作数量

20世纪30年代广东省图书馆数量其实最多,但由于当时国家面临严重的内忧外患,广东经济发展受到客观环境条件及经济规律的制约,发展较为艰难[20]。且自20年代后期起,广东省相对于北平等地的地缘优势已不再明显[21],除区域政治中心广州拥有一定数量的图书馆学著作外,其他城市的产出几乎为零。而广州图书馆著作的稳定产出离不开杜定友先生。杜定友于1927年4月-1929年8月和1936年8月-1950年2月两度被聘为广州国立中山大学教授[22],主持图书馆工作,对该馆的建设和发展作出重要贡献。他注重馆规和制度建设,并编辑成册,保存在库。在中山大学图书馆出版的22种图书馆学著作中,除了8种没有著者信息外,其余有12种作者为杜定友。广东其他主要的图书馆学著作者还有蔡先聆、何多源、梁格等。

浙江省立图书馆的图书馆学著作出版活动集中于30年代,尤其是1931-1936年。民国时期的浙江省立图书馆虽身世曲折,几经易名,但确实经历了其发展史上的繁荣时期,在省内外产生了较大影响。该馆积极倡导组织图书馆学术研究活动,举办图书馆学讲座,设置图书馆学术参考室,组建浙江省第一学区图书馆协会和浙江省图书馆协会,创办图书馆学刊物《浙江省立图书馆馆刊》《图书展望》《文澜学报》等,推动了本省图书馆事业和文化发展[23],也激发了图书馆学术研究热情。从图书馆学著作出版情况来看,主要著者有陈独醒、陈训慈、金天游、吕绍虞、许振东等,内容多涉及图书分类、流通、征购、典藏、检字等学术问题。

作为我国图书馆学教育的摇篮,文华图书馆学专科学校自其前身文华图书科起,不仅以培养图书馆人才、发展图书馆事业为己任,更是以振兴中国图书馆学研究为天职。在学术出版方面,1929年文华图专开始出版《文化图书科季刊》,1932年改名为《文华图书馆学专科学校季刊》,成为我国创办最早的图书馆学专业期刊之一。文华公书林、文华图专和文华图书馆学季刊社出版的31种著作,主要著者有沈祖荣、吴鸿志、皮高品、钱亚新、赵福来、黄星辉、毛坤等;其中有10本译著,译者有毛坤、章新民、严文郁、耿靖民、徐家麟、张鸿书、戴镏龄、喻友信等。而文华图专也不愧为中国培养图书馆学“人才之机关”,文华师生著作和编译的学术成果不仅数量较多,而且内容丰富,学术价值高,涵盖了图书馆编目法、分类法、经营法、使用法,图书馆行政、财政,目录学等内容,为促进近代图书馆学发展起到了十分重要的作用。

苏州的公共图书馆建设始于1914年在清末正谊书院学古堂基础上建立的江苏省立第二图书馆,1927年先后改名为国立第四中山大学苏州图书馆、中央大学区立苏州图书馆,1929年又易名为江苏省立苏州图书馆。1925年,由地方绅士奚萼铭捐资建立的苏州图书馆于1930年改名吴县县立图书馆,简称吴县图书馆。江苏省立苏州图书馆(省馆)和吴县图书馆(县馆)分别出版图书馆学著作19种、6种,作者主要为蒋镜寰、陈子彝,两人均在江苏省立苏州图书馆任过职。蒋镜寰先生在1922年7月进入江苏省立苏州图书馆,先后任官书印行所主要负责人、总务主任、编目员、编目部主任等职,在馆期间,蒋先生编辑出版了《江苏省立第二图书馆官书印行所核实书籍价目》《江苏省立苏州图书馆概况》《江苏省立苏州图书馆图书分类法》等著作,还与陈子彝参照杜威十进分类法,修订了适应本馆实际的图书分类法,提高了工作效率和馆藏建设水平[24]。陈子彝于1927年入江苏省立苏州图书馆,在供职该馆的10年间,历任编纂访购系主干及印行、推广、总务等部门主任,参与了《江苏省立苏州图书馆馆刊》《江苏省立苏州图书馆规程》《江苏省立苏州图书馆阅览指南》的编纂出版,编制了《著者号码编制法》,后来由蒋镜寰修改补正,一直被苏州图书馆沿用至今[25]。据统计,陈子彝在民国时期共出版过9种图书馆学著作,其中8种著作的出版者均为江苏省立苏州图书馆。

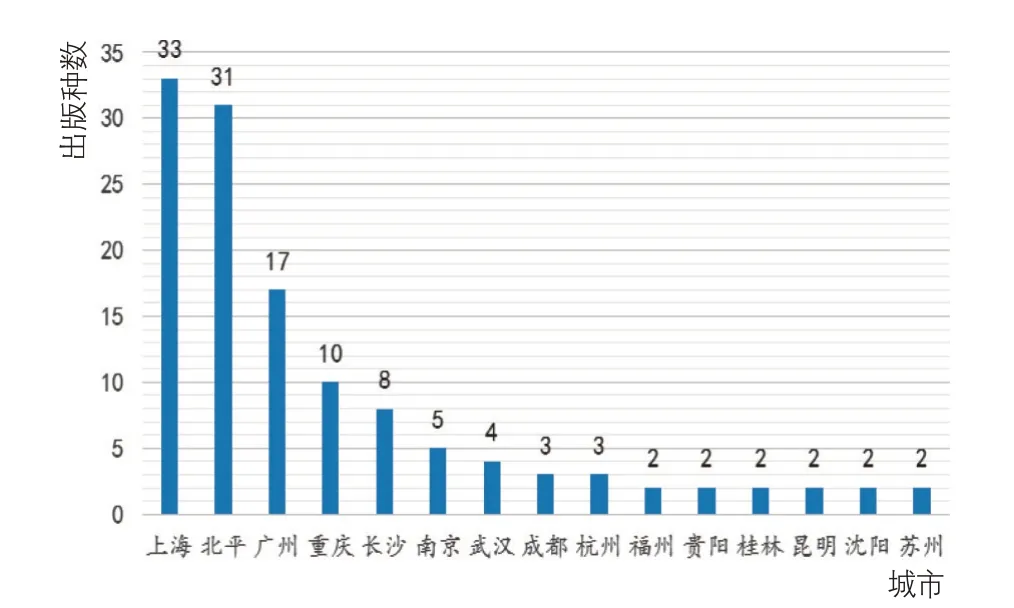

2.5 重庆:全面抗战爆发后的临时出版中心

除了上述图书馆学著作出版总数名列前茅的城市外,还有一个特殊的城市——重庆,在艰苦卓绝的抗战岁月里凸显了重要的出版地位。图1列出了八年抗战期间出版图书馆学著作超过1种的城市。1937年,日本发动全面侵华战争,中国的图书馆学事业迅速陷入低迷,图书馆学研究日趋式微,即使是出版业繁荣的地域中心——上海、北平、南京、广州、杭州、武汉、苏州等地也受到全面影响,出版事业日落千丈,出版数量呈“断崖式”下降。唯独重庆在1937-1945年的出版量反而超过了抗战前20多年,民国期间重庆共出版了14种图书馆学著作,其中10种的出版时间为抗日战争期间。

图1 1937-1945年抗战期间图书馆学著作出版数量超过1种的城市

1937年11月,国民政府将首都迁往重庆,东部沿海地区的很多图书馆也随之迁往重庆。迁渝的图书馆包括中英文化协会图书馆等国际性图书馆,国立中央图书馆和国立北平图书馆(在渝设办事处)等国立图书馆,国立中央大学、复旦大学、武昌文华大学等高校图书馆,以及国民党中央党部图书室、国立编译馆等单位附属图书馆(室)。此外,还有部分私立图书馆和文华图专等图书馆学教育机构迁入。这些机构的涌入,让重庆在艰苦卓绝的抗战时期焕发出生机。一方面,各级政府通过颁布图书馆法规、给予经费支持、参与图书馆建设等措施促进重庆地区图书馆的兴建和图书馆服务的开展;另一方面,图书馆界自身也在困境中努力维持。中华图书馆协会先后在重庆召开三次年会,指导和促进了整个国统区图书馆事业的发展,国立中央图书馆、重庆市立图书馆和北碚民众图书馆等基层图书馆也通过开馆服务、设立巡回书库等方式,极力满足读者阅读需求[26]。在各界力量的支持与努力下,重庆图书馆事业在战乱中取得了较好的发展,不但图书馆数量和类型增多,而且图书馆学教育和出版事业也有序开展,这才导致在全国图书馆学著作出版萧条的情况下,重庆能够脱颖而出[27]。

此外,无锡、长沙、福州、天津、成都、沈阳等地也出版过不少图书馆学著作,因为这些城市的出版数量占比不高,故不一一赘述。

3 民国时期图书馆学著作出版多地域集中分布的成因分析

从出版视角来看,民国时期图书馆学著作出版多集中于东部沿海地区,其分布地区与中国人口划分线黑河-腾冲线大致一致,并形成了上海、北平、南京、广州、杭州、武汉、苏州等出版中心。一定地域内的图书馆学著作的出版数量在很大程度上反映了该地域内图书馆学的发展水平。总的来看,造成民国时期图书馆学著作出版的这种多地域集中分布的特征,有以下几方面的因素。

3.1 政府支持的助力与政局动荡的阻力

民国政府成立后便一直重视图书馆创设,蔡元培主持教育部工作后,将图书馆纳入社会教育范畴,由社会教育司主管图书馆建设工作。1915年,教育部颁布《图书馆规程》《通俗图书馆规程》,规定“省治、县治应设通俗图书馆,储集各种通俗图书,供公众之阅览”[28];20世纪20-40年代,国民政府发布了十多件关于图书馆的法令法规,并确立新书呈缴制度,为图书馆建设提供了制度保障。除了在政治上加强统筹规划,各级政府还尽量提供财政支持,在全国建立各类公共图书馆和通俗图书馆。这也在全国范围促进了图书馆学研究和著述的兴起。统计结果显示,整个民国时期我国共有52座城市参与了图书馆学著作的出版。

民国时局动荡,图书馆学发展与政治形势变幻休戚相关。从图书馆学著作出版数量来看,出版的地域中心一般也是政治中心,如先后作为国都的北平、南京与重庆。1937年之后,抗战成为全国的首要大事,图书馆学发展陷入困境,出版数量急转直下。图2清晰地反映了整个民国时期图书馆学著作出版数量的变化。明显可以看出,民国图书馆学著作出版受政治形势影响非常明显,大致经历了发端期(1912-1927)、发展期(1928-1936)、衰退期(1937-1945)、萧条期(1946-1949)4个阶段。图书馆学事业发展命运与国运息息相关,图书馆学著作出版业也与图书馆学事业发展步调一致,可以说,国兴则图书馆事业兴,图书馆事业兴则图书馆学著作出版兴,反之亦然。

图2 民国时期图书馆学著作出版年度分布图

3.2 文化机构和专业组织分布的地域差异

民国时期图书馆学著作出版多地域集中,与三类机构或组织在全国范围内的分布密不可分。

(1)图书馆在全国分布的地域差异。在有明确出版地信息的886条民国图书馆学著作的书目中,有460种是各类型图书馆出版的。而据1930年国民政府教育部社会教育司出版的《全国公私立图书馆一览表》可知,截至1930年,全国已有各类型图书馆近3,000所。其大致分布如下:上海93所、北平86所、南京44所,省级行政区中广东省、河南省、江苏省、山东省、浙江省、湖南省、河北省、福建省等省份的图书馆数量均超过100所[29]。而以上地域,图书馆学著作的出版数量也的确超过了安徽、广西、甘肃、山西、吉林、贵州、江西等图书馆数量偏少的中西部省市。由此可见,图书馆的数量与当地图书馆学著作的规模有一定的相关性。

(2)专业出版社的地域分布和实力差异。统计显示,有确切出版地信息的886种民国图书馆学著作中,由专业出版社出版的有198种。如前文所指,上海、北平、南京等城市的出版业发达,拥有如商务印书馆、中华书局、世界书局、正中书局等一批有相当大影响力的专业出版机构,对于当地图书馆学著作的出版显然有正面影响。

(3)全国性或者地区性图书馆协会、学会以及其他学术团体发展的地域性差异。共计有49种图书馆学著作由图书馆协会出版。民国时期各类型图书馆协会中,影响力最大的便是中华图书馆协会,其次是北京图书馆协会和上海图书馆协会。它们在全国有着示范和倡导作用,对于所在地的图书馆学研究和著作的产出有很大推动作用。而像浙江、河南、江苏、山东、广东、福建、安徽、江西、四川等地虽也成立了图书馆协会[30],但影响略逊;西部地区则几乎没有图书馆协会或相关学术团体。这与其图书馆学著作的出版状况是相对应的。

3.3 图书馆学专业学者的流动与推动

图书馆作为19世纪中后期从西方传入的新生事物,其概念、理论、制度的引进和推广均离不开社会最早“开眼看世界”的社会精英人物。1912年以来,在教育部部长蔡元培、教育部佥事兼社会教育司科长鲁迅,以及“新文化运动”领袖陈独秀、李大钊、胡适等人的倡导下,在热心图书馆事业的学者陶行知、梁漱溟等的推动下,通俗教育、公共图书馆、新式出版物等逐渐普及。社会精英们自上而下从政策制定、图书馆理念推介、图书馆建设等多方面促进新式图书馆的建立和服务大众,奠定了图书馆学著作出版的基础。

除此之外,图书馆学专业学者也是很大的一股力量。随着“第一代留美图书馆学人”沈祖荣、胡庆生、戴志骞、杜定友等人的学成归国,以及韦棣华在沈祖荣、胡庆生协助下创办起文华大学图书科,第一代图书馆学人奠定了我国图书馆学发展的基础[31]。1924-1949年赴美留学的图书馆学人一般被称为“第二代图书馆学人”,多出生于20世纪初,对图书馆学的贡献集中在30-40年代。以裘开明、桂质柏、王文山、查修、田洪都、严文郁等为代表,他们大多为文华毕业生,故又被称为“文华的一代”[32]。第一代和第二代图书馆学人的著作和译作数量占民国时期所有含有著者信息的图书馆学著作的近1/4。图书馆学著作出版的地域分布也受到杜定友、桂质柏、沈祖荣等学者地区流动的影响,如杜定友先生1921年离开菲律宾归国后,在上海和广州辗转任职,在两座城市都出版了数量颇丰的著作。

中华图书馆协会集聚了民国时期中国图书馆学界最优秀的学者。据中华图书馆协会于1935年和1947年对协会个人会员[33]、领导会员[34]、名誉会员[35]的调查结果,北平、上海、南京、天津等为学者密集分布区;江苏、广东、浙江、湖北、河北、福建、山西、安徽、山东为一般分布区;四川、广西、河南、江西、陕西、湖南、云南、贵州、辽宁、绥远等为稀疏分布区;而甘肃、新疆、吉林、黑龙江、宁夏、青海、西藏等地区则没有会员分布。大部分地区的会员人数与该地区图书馆数量和发展水平成正相关,但也有部分省市虽然拥有较多图书馆,却没有较多图书馆学著作,如福建、山东等省份,这就与当地图书馆学者较少有一定关系。因此,图书馆学学者的流动和地域分布对于图书馆学著作出版的地域差异有着显著影响。

另外,要指出的是,图书馆学者的分布与政治变迁也有着直接关系。当时国民政府几次移都,学者也往往随着政治中心的变迁而流动。一个重要的佐证是,在1939年的调查中,作为陪都的重庆市和大后方的云南省图书馆学者最多。此外,广州、武汉也作为区域政治中心,集聚了一部分图书馆学人才[36]。

3.4 图书馆学教育发展的不平衡

图书馆学著作的出版数量一定程度上反映了该地区的图书馆学专业水平,其地域分布差异与图书馆学教育发展的地区不平衡有关。民国时期图书馆学教育体系包括留学教育、高等专业教育、中等专业教育和业余教育,而国内的图书馆学著作产出尤与高等专业教育有关。这些高等院校培养出来的图书馆学专业人才如文华学子撰写和编译了相当一部分图书馆学著作,有的院校同时也是图书馆学刊物的出版机构。

民国时期高等专科学校只有一所武昌的“文华图专”,但还有不少高校设置了图书馆学系(科、组),如上海国民大学图书馆学系、金陵大学图书馆学系、北京大学图书馆学专修科、国立社会教育学院图书博物馆学系、江苏省立民众教育学院民众教育系图书馆组、广州大学教育系图书馆学科等;一些高校则以开设图书馆课程的方式开展图书馆学教育,如1930年马宗荣、陈友松在上海大夏大学教育学院社会教育系开设图书馆学课程。文华图专师生校友在1928-1937年之间编著了一批图书馆学著作,多以《文华图书馆学专科学校丛书》为名,保守数量有20多种[37],这对于丰富民国时期图书馆学的研究具有重要意义。

以讲习所和函授班为主要形式的业余教育也是民国时期图书馆学教育的一部分。从著者和出版机构来看,在886种图书馆学著作中,有12种由函授学校图书馆学科或者讲习所出版。1920年前后,北平、上海、江苏、广东、湖北等地就兴办了多期图书馆学讲习所,比较著名的有北京高等师范学校暑期图书馆学讲习会、广东图书馆管理员养成所、商务印书馆暑期图书馆讲习班、武昌文华图书馆学专科学校讲习班等。这些讲习班往往邀请图书馆学界的著名学者如袁同礼、洪有丰、李小缘、杜定友、刘国钧、马宗荣等作为讲师,起到了很好的宣讲教育作用。图书馆学函授教育则以上海为盛,如上海图书馆函授学校、上海商务印书馆函授学校图书馆学科、上海中华图书馆学函授学校[38]。不难看出,图书馆学业余教育机构的集中地也正是图书馆学著作出版活跃的地区,两者其实是相辅相成的关系。

4 结语

1937年之前,民国时期图书馆学著作的出版就已形成了多个地域中心,包括上海、北平、南京、广州、杭州、武昌、苏州等,出版时间集中在20世纪30年代前后至抗日战争全面爆发前夕,而广大中西部地区出版数量较少。1937年至1945年期间,重庆的出版数量骤然增多。与之形成鲜明对比的是,全国绝大部分地区图书馆著作出版遭到重大打击,出版数量锐减甚至清零,这一时期的出版中心为上海、北平、广州和重庆。抗日战争胜利至建国前夕,全国图书馆学虽有所恢复,但出版著作的数量远未恢复到战前水平。总的来看,民国时期图书馆学著作的出版呈多地域集中分布的特征,其原因可归结为政治经济的集聚效应,文化机构和专业组织分布的地域差异、图书馆学专业人才流动的局限性,以及图书馆学教育发展的不平衡。

图书馆学著作出版地域中心的形成与分布,一方面是政治、经济、文化、人才等因素综合影响的结果;另一方面也推动了图书馆学术地域中心的形成,如曾凡菊在相关研究中将民国图书馆学学术转型的三大地域中心认定为北平、武汉、南京,这三座城市在本研究中同样凸显了其重要地位,进一步佐证了图书馆学著作出版与图书馆学术发展相辅相成的关系。总体来看,图书馆学著作出版数量较多的中心城市,与具有特殊学术史意义的图书馆学重要著作的出版地是基本吻合的。例如,被金敏弗赞为“实东洋图书馆学流入时期之代表”的《图书馆指南》(1918年顾实编纂)是由上海医学书局出版的;“以编译结合的方式打破了一味译书的局面,走出了图书馆学本土化的第一步”[39]的《图书馆学》(1923年杨昭悊著)是由上海商务印书馆出版的;被誉为“中国图书馆学之创始”的《图书馆组织与管理》(1926年洪有丰著)也是由上海商务印书馆出版的。此外,1927年上海商务印书馆出版的杜定友的《图书馆概论》、1934年上海中华书局出版的刘国钧编著的《图书馆学要旨》、1936年南京正中书局印行的俞爽迷编著的《图书馆学通论》,这三本最具代表性的图书标志着中国初步形成了具有本国特色的图书馆学理论体系;1929年金陵大学出版的刘国钧所撰的《中国图书分类法》、1934年国立北平师范大学图书馆出版的何日章与袁湧进合编的《中国图书十进分类法》、同年文华图专出版的皮高品所编《中国十进分类法》等代表着中国图书馆学界对于图书分类法研究的不断深入[40]。这些重要图书馆学著作的出版无一不是在中心城市完成的,足见其学术地位。

当然,图书馆学术和事业的发展固然需要中心地域的带动和示范作用,但两极分化也可能会造成“马太效应”和恶性循环。民国时期我国西部及边远地区无论是在资源投入还是图书馆学著作产出上,都与东部地区差距明显。以史为鉴,当前政府部门可适当进行宏观调控,以平衡图书馆事业发展及图书馆人才的流动,采取相应的措施支持国家偏远地区和资源相对短缺地区的图书馆发展图书馆事业,使全国各地民众都能平等地享有图书馆服务。

注释

①据范凡统计的民国时期图书馆学著作书目,1938年香港商务印书馆出版了何多源的《中文参考书指南》。

②1943年,在美国人文科学理事会远东学术委员会的赞助下,裘开明的《汉和图书分类法》在华盛顿正式出版,并兼具中英文版本。

③部分著作出版年份信息不确切,故未计在内。

④抗日战争期间,商务印书馆总部迁往重庆,曾在长沙、香港、重庆以商务印书馆名义出版图书馆学著作。

⑤有4种没有明确的出版地,加上北平出版的35种,共为39种。