肌筋膜触发点电刺激对下肢截肢后幻肢痛的效果

2021-12-08李雅茜费若楠秦秀男王亚平肖艳英

李雅茜,费若楠,秦秀男,王亚平,肖艳英

中南大学湘雅二医院麻醉科,湖南长沙市 410011

幻肢痛是指截肢后患者仍然能感觉到已经缺失的肢体疼痛,包括幻觉感、残端痛、幻肢痛,可表现为针刺样、烧灼样、闪电样痛等[1]。截肢后幻肢痛发生率50%~80%[2],患者疼痛难忍,出现失眠、焦虑、抑郁、与社会脱节等心理状况[3-4];如果患者疼痛得到缓解,睡眠和情绪也往往得到改善。下肢截肢患者因为需要借助假肢站立行走,疼痛直接影响着患者的站立与行走能力,对患者的生活质量影响很大[5]。

镜像疗法又称镜像视觉反馈疗法,是基于大脑皮质功能重组学说的中枢发病机制而提出的治疗方法[6-7]。该方法无创,易掌握,经济便捷,对幻肢痛治疗有效[8-9];也有研究认为镜像疗法减轻幻肢痛的作用有限[10-11]。下肢截肢患者肢体存在肌筋膜触发点,消除触发点,有助于减轻截肢后的疼痛[12],认为是幻肢痛的外周发病机制。经皮电刺激肌筋膜触发点无创,患者耐受良好[13]。本研究联合应用筋膜触发点经皮电刺激和镜像疗法治疗下肢幻肢痛,以综合处理中枢和外周机制,观察其效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年5月至11月在本院疼痛科和康复科治疗的下肢截肢后幻肢痛患者50例。

纳入标准:①下肢截肢后出现幻肢痛;②年龄>18 岁;③单侧下肢截肢;④疼痛视觉模拟评分(Visual Analogue Scale,VAS)>3 分;⑤残端创面甲、乙级愈合;⑥有正常行为能力,可以完成调查问卷;⑦知情并签署知情同意书。

排除标准:①截肢范围包含两个部位或以上;②正在进行其他非侵袭性物理治疗;③认知障碍、心理障碍、精神疾病等不能配合研究;④并发不稳定性心绞痛、心肌梗死、帕金森病、癫痫等疾病;⑤无人照护且不具备自理能力。

随机数字表法将患者分为对照组和试验组,每组25例。两组性别、年龄、病程、截肢位置无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

本研究经中南大学湘雅二医院伦理委员会批准〔No.(2020)伦审【临研】第(020)号〕。

1.2 方法

所有患者均维持原药物治疗方案。药物治疗遵循“神经病理性疼痛诊疗专家共识”进行。治疗过程中,如患者疼痛加剧,可根据患者要求增加药物种类或剂量;如患者疼痛减轻,可根据患者要求减少药物种类或剂量。

对照组仅行镜像疗法;试验组先行肌筋膜触发点电刺激,休息0.5 h后,行镜像疗法。

1.2.1 镜像疗法

患者于安静舒适的治疗室,取合适体位,通常为坐位,暴露下肢。健侧下肢置于镜面侧,患侧置于镜背侧。患者观察镜子中健侧下肢影像,并想象为患侧下肢。嘱患者根据提示完成几组健侧肢体动作,想象其患侧肢体也在同时做相同动作。动作包括:①床面平移及抬离床面;②下肢关节活动,包括髋、膝、踝及拇趾等关节的功能锻炼;③双手辅助的触摸、按摩等动作。每次15 min,每天1次,每周5 d,共4周。

1.2.2 肌筋膜触发点电刺激

对患者残肢和下肢近端进行触诊,寻找包含触发点的纵向紧绷带。按照Simons 三原则定位触发点[14]:①压痛点(触发点)处可触及紧张带或收缩性结节;②触发点伴有特征性牵涉痛,深压可引发牵涉痛;③快速触压和针刺触发点可引发局部抽搐。触发点可分布在下肢内侧、外侧、前侧和后侧,触发点的分布与残肢远端相应部位的幻肢痛相关[12]。确定触发点并标记,采用KD-2B 型经皮神经电刺激仪(北京耀洋康达医疗仪器公司),刺激电极置于触发点位置,采用20 Hz 连续波,电流强度以患者认为舒适的麻刺感为度,每次20 min,每天1次,每周5 d,共4周。

1.3 疗效评估

治疗前后,采用简化McGill 疼痛问卷(short-form of McGill Pain Questionnaire,SF-MPQ)评估疼痛;采用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)评估睡眠质量;采用汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)评估焦虑情况;采用计时“起立-行走”测试(Timed'Up&Go'Test,TUGT)和6分钟步行测试(6-minute walk test,6MWT)距离评估行走能力。

1.3.1 SF-MPQ

①疼痛分级指数(pain rate index,PRI):分为无、轻、中、重4 个程度,分别以0、1、2、3 分表示。②VAS:一条长10 cm 的线段,两端分别以0 分表示无痛、10分表示难以耐受的疼痛,患者划定某一位置表示疼痛程度。③现有疼痛强度(present pain intensity,PPI):分为无痛、轻度不适、不适、难受、可怕的疼痛、极为痛苦6 个级别,分别以0、1、2、3、4、5 分表示。所有项目经患者选择确认后,由评估者计算总分,总分越高,疼痛越剧烈。

1.3.2 PSQI

由19 个自评项目和5 个他评项目组成,包含睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物使用和日间功能障碍7 个方面,总分21 分。评分越高,睡眠质量越差。

1.3.3 HAMA

由14 个自评项目组成,每个项目评分0~4 分:无症状0分,轻1分,中等2分,重3分,极重4分。

1.3.4 TUGT

患者佩戴平时的假肢,坐在有扶手的椅子上,身体靠椅背,双手放在扶手上。在离座椅3 m 的地面上贴一条彩条。测试者发出“开始”指令,开始计时,患者从椅上站起,按照平时走路的步态向前走到彩条处转身,走回到椅子前,转身坐下并靠到椅背上,记录时长。

1.3.5 6MWT

选室内长30 m平地,受试者佩戴平时的假肢,以自我感觉最舒适的速度来回行走6 min,记录步行总距离。

1.4 统计学分析

采用SPSS 17.0 统计学软件进行数据分析。计量资料符合正态分布,以()表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验。计数资料以频数表示,采用χ2检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

两组均未增加药物使用;对照组2 例、试验组3例减少了药物使用,其他患者均维持原方案治疗。

2.1 SF-MPQ

治疗前,两组PRI、VAS、PPI评分无显著性差异(P>0.05);治疗后,两组PRI、VAS、PPI评分均显著降低(P<0.001);试验组PRI和VAS 评分较对照组显著降低(P<0.001)。见表2~表4。

表2 两组治疗前后SF-MPQ PRI评分比较

表3 两组治疗前后SF-MPQ VAS评分比较

表4 两组治疗前后SF-MPQ PPI评分比较

2.2 PSQI

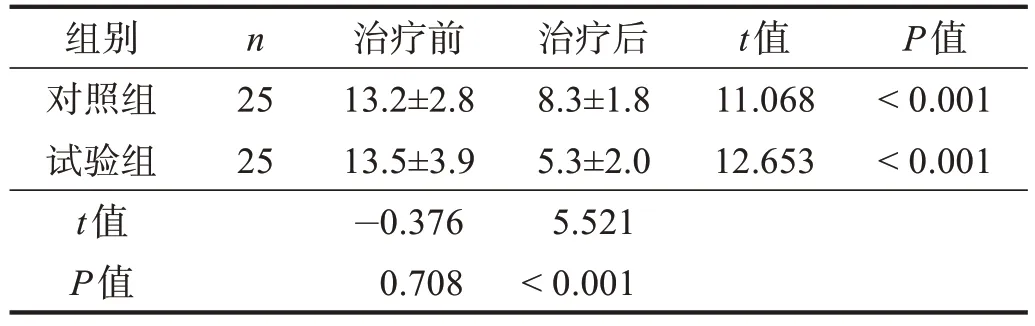

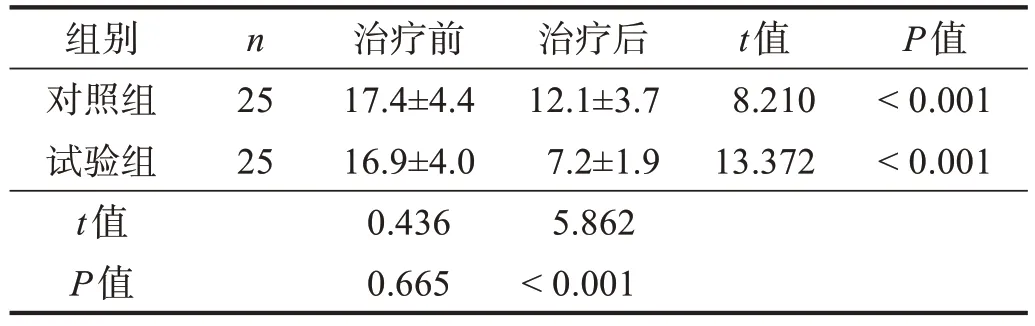

治疗前,两组PSQI评分无显著性差异(P>0.05);治疗后,两组PSQI评分均显著降低(P<0.001);试验组PSQI评分较对照组显著降低(P<0.001)。见表5。

表5 两组治疗前后PSQI评分比较

2.3 HAMA

治疗前,两组HAMA 评分无显著性差异(P>0.05);治疗后,两组HAMA 评分均显著降低(P<0.001);试验组HAMA 评分较对照组显著降低(P<0.001)。见表6。

表6 两组治疗前后HAMA评分比较

2.4 TUGT

治疗前,两组TUGT 时间无显著性差异(P>0.05);治疗后,两组TUGT 时间均显著降低(P<0.001);试验组TUGT 时间较对照组显著降低(P<0.001)。见表7。

2.5 6MWT

治疗前,两组6MWT 距离无显著性差异(P>0.05);治疗后,两组6MWT 距离均显著降低(P<0.001);试验组6MWT 距离较对照组显著降低(P<0.001)。见表8。

表8 两组治疗前后6MWT距离比较(m)

3 讨论

幻肢痛的发生机制未完全明确,中枢机制与外周机制是多数学者认可的假设。大脑皮质功能重组是研究比较深入的一种中枢机制[15-16],它是指躯体感觉传入部位被切除后,其在感觉和运动皮质的代表区被临近功能代表区取代,使皮质发生重组,可能与幻肢痛的形成直接相关[17]。幻肢痛越明显,皮质功能重组的程度也越大[18-19]。功能磁共振研究也证实皮质重组与神经可塑性在幻肢痛发生过程中的作用[16]。

对幻肢痛目前主张多学科、多模式治疗[20-21]。镜像疗法是一种以皮质功能重组学说为基础的非侵袭性疗法[22-23]。经过多次训练,逐步使患肢对应的运动皮质发生重塑,达到缓解幻肢痛的效果。本研究证实了镜像疗法对幻肢痛有效。

肌筋膜触发点是骨骼肌中的超敏感点,可能由肌肉创伤、长期姿势不正确、反复局部损伤或系统性疾病及神经肌肉骨骼疾病引起[13]。下肢截肢患者的残肢端存在肌筋膜触发点,可导致持续的截肢后慢性疼痛[24-25]。肌筋膜触发点的位置与幻肢痛的位置密切相关,据此提出残肢痛和幻肢痛的外周机制:较弱的触发点产生局部残肢痛,较活跃的触发点可能参与由局部牵涉痛引起的远端残肢痛,最活跃的触发点则产生幻肢痛的牵涉痛[12]。识别与干预这些肌筋膜触发点能够缓解幻肢痛。

截肢后产生肌筋膜触发点的机制,可能与截肢后末梢神经损伤引起神经纤维或神经瘤异常放电、细胞损伤产生的化学物质、局部去甲肾上腺素受体数量和敏感性增加等有关[26-28]。截肢后肌肉神经损伤导致运动终板功能失调,释放乙酰胆碱,肌肉持续性收缩,形成结节样紧张带;同时肌肉持续收缩导致局部微循环障碍,进一步加重组织损伤,释放5-羟色胺、组织胺、缓激肽和P 物质等,进一步加重局部组织缺血,形成恶性循环[14,29]。

消除肌筋膜触发点的治疗方法较多,如干针、湿针治疗,均有一定创伤性。经皮神经电刺激本身是一种应用闸门控制理论治疗慢性疼痛的方法,电刺激治疗肌筋膜触发点有效[30-31]。因此本研究采用经皮神经电刺激消除肌筋膜触发点。

本研究结果显示,肌筋膜触发点电刺激联合镜像疗法治疗下肢截肢后幻肢痛,较单纯应用镜像疗法疗效更好。PRI和VAS 评分更低,提示减轻疼痛效果更优。可能联合治疗涉及外周和中枢的机制,对幻肢痛的干预更全面。两组PPI评分治疗后都在1 分左右,结果相似。以往研究报道[7],单独镜像疗法维持时间不长,可能与此有关。

幻肢痛患者中,33.5%工作能力受影响,43%社会能力下降,82%失眠[2],还可能会出现一些心理症状,如抑郁、焦虑、少言、强迫症、孤独、自我隔离、自我怜悯、失去信心等,即“截肢综合征”[32-33]。如果患者疼痛缓解,睡眠状态和焦虑情绪也会得到明显改善,能够更好适应工作和生活[34-35]。本研究显示,联合疗法对睡眠和焦虑的效果更好。

下肢承担着维持人体站立与行走的功能。下肢截肢患者面临更高的摔倒风险,康复过程更加漫长,日常生活和社会活动受到限制,严重影响生活质量[16]。发生幻肢痛的患者活动进一步受限。恢复步行功能是下肢截肢者的康复目标,强烈影响患者的独立性[36]。本研究显示,联合疗法比单独镜像疗法在提高患者的步行能力方面更有优势。

综上所述,肌筋膜触发点电刺激联合镜像疗法治疗下肢截肢后幻肢痛,在降低疼痛程度的同时,还可以提高患者睡眠质量,改善焦虑状况,促进患者行走功能,疗效优于单纯镜像疗法。可能与治疗机制更全面有关。该方法简便可行,经济实惠,甚至可以在家治疗,值得推广。

本研究为单中心研究,样本量不大,有待进一步多中心大样本量研究验证;评价指标也有待进一步完善;随访周期可以更长。有待进一步研究完善。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。