《七政历》考原

——从国图藏《大明万历四十四年岁次丙辰五星伏见目录》谈起

2021-12-07赵江红

赵江红

(浙江大学 人文学院,浙江 杭州 310058)

早在1980年代,周绍良在介绍他所收藏的明代大统历书时,曾注意到《大明万历四十四年岁次丙辰大统历》后附有《五星伏见目录》一种:

至于《大统历》后附《五星伏见目录》一种,则各从未见同式者,据《明史》卷三一《历志》:

岁造《大统民历》、《御览月令历》、《七政缠度历》、《六壬遁甲历》、《四季天象占验历》、《御览天象录》,各以时上。

此《五星伏见目录》却未见于其中,是《明史》亦有所漏载者。[1]42

从《明史·历志》的记载来看,明代岁造的历书有《大统民历》《御览月令历》《七政躔度历》《六壬遁甲历》《四季天象占验历》《御览天象录》六种之多。周绍良认为《五星伏见目录》不属于其中任何一种,是《明史》“所漏载者”。应该说,在这一件历书的认识上,博览如周绍良者也出现了一点偏差。《五星伏见目录》并非“漏载”,而正是《明史·历志》明确记载的《七政躔度历》。虽有学者留意及此,(1)汪小虎虽指出该《五星伏见目录》的五叶内容都属于《大明万历四十四年岁次丙辰七政躔度》,但他似乎误解了周绍良将历书的五叶内容都视为《五星伏见目录》的本意,从而忽视了前人对此件历书的定名错误。参见汪小虎:《明代颁赐王历制度考论》,《史学月刊》2013年第2期。但未详细展开。目前学界亦缺乏对此类历书的系统介绍与研究。(2)目前关注到《七政历》的学者主要有黄一农、张健、吴岩等。黄一农在分析清初新旧历法之争时,曾据《七政经纬躔度时宪历》所载星曜位置数据,得出新旧历法对罗睺、计都二曜运行推算的不同,从而以具体事例剖析了新旧历法之争中的焦点问题。参见黄一农:《清前期对“四余”定义及其存废的争执——社会天文学史个案研究(下)》,《自然科学史研究》1993年第4期。张健也利用《大明嘉靖十年岁次辛卯七政躔度历》所载的五星位置数据,分析了授时大统历法五星推步的精度问题。参见张健:《授时大统历法五星推步的精度研究》,《天文学报》2008年第2期。吴岩曾将《七政经纬躔度时宪历》视为清代官颁历书的一种,并对《七政经纬躔度时宪历》的存世情况作过初步整理。参见吴岩:《清代历书研究》,北京师范大学2011年博士学位论文。因此,有必要从国家图书馆藏《五星伏见目录》入手,在纠正此件历书历名之误的同时,对《七政历》的内容体例、历名变革、颁布、流行等略作考释,以期能稍补前贤之未逮。

一、《五星伏见目录》即《七政历》

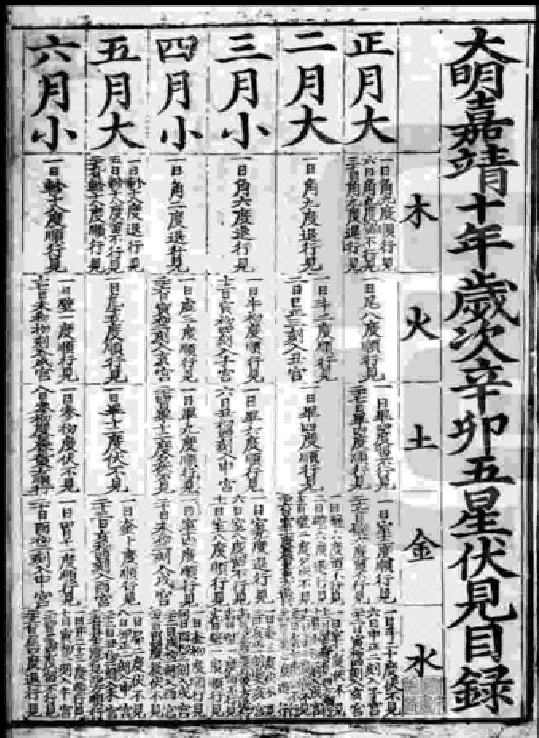

笔者认为国图藏《大明万历四十四年岁次丙辰大统历》后附《五星伏见目录》即《七政躔度历》,是在目验了历书影印本后作出的判断。因周绍良将自己搜求半生的大统历日大部分赠予了国家图书馆,(3)除《大明景泰三年岁次壬申大统历》外,周绍良将所藏五十余件明代历日悉数捐赠给了国家图书馆。参见《国家图书馆藏明代大统历日汇编》第一册前言部分。并由国家图书馆整理出版,这件《五星伏见目录》得以收录在《国家图书馆藏明代大统历日汇编》第五册中。[2]周绍良指出:“《五星伏见目录》缺五月至十二月。”[1]42今见之影印本仅存五叶,第一叶为《五星伏见目录》,第二至第五叶为正月至四月的日、月、木、火、土、金、水七曜行度。第五叶之后有两叶内容为“纪年”与诸日宜忌,本当属于《大明万历四十四年岁次丙辰大统历》的最后一部分(4)汪小虎曾指出明代大统历书的形制长期固定不变,并将一件完整的大统历日分为五个部分,“纪年”、宜忌诸日及钦天监官职名等属于最后一部分,篇幅一般为两叶。参见汪小虎:《〈大明泰昌元年大统历〉考》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2010年第4期。,可能是收藏者或整理者误将该年的大统历与《五星伏见目录》视为同一件历书,才将《五星伏见目录》的五叶内容错置于《大明万历四十四年岁次丙辰大统历》之内。

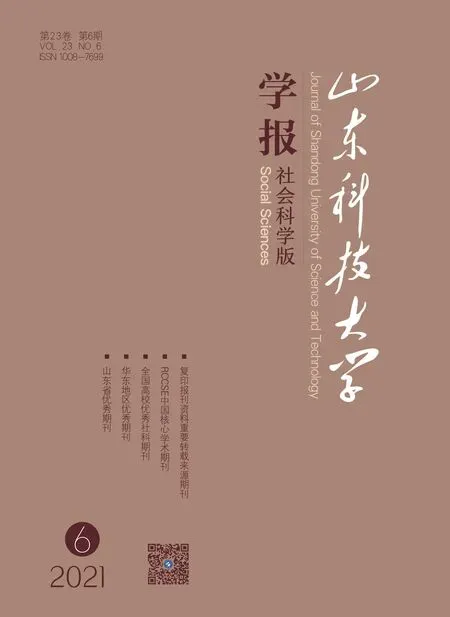

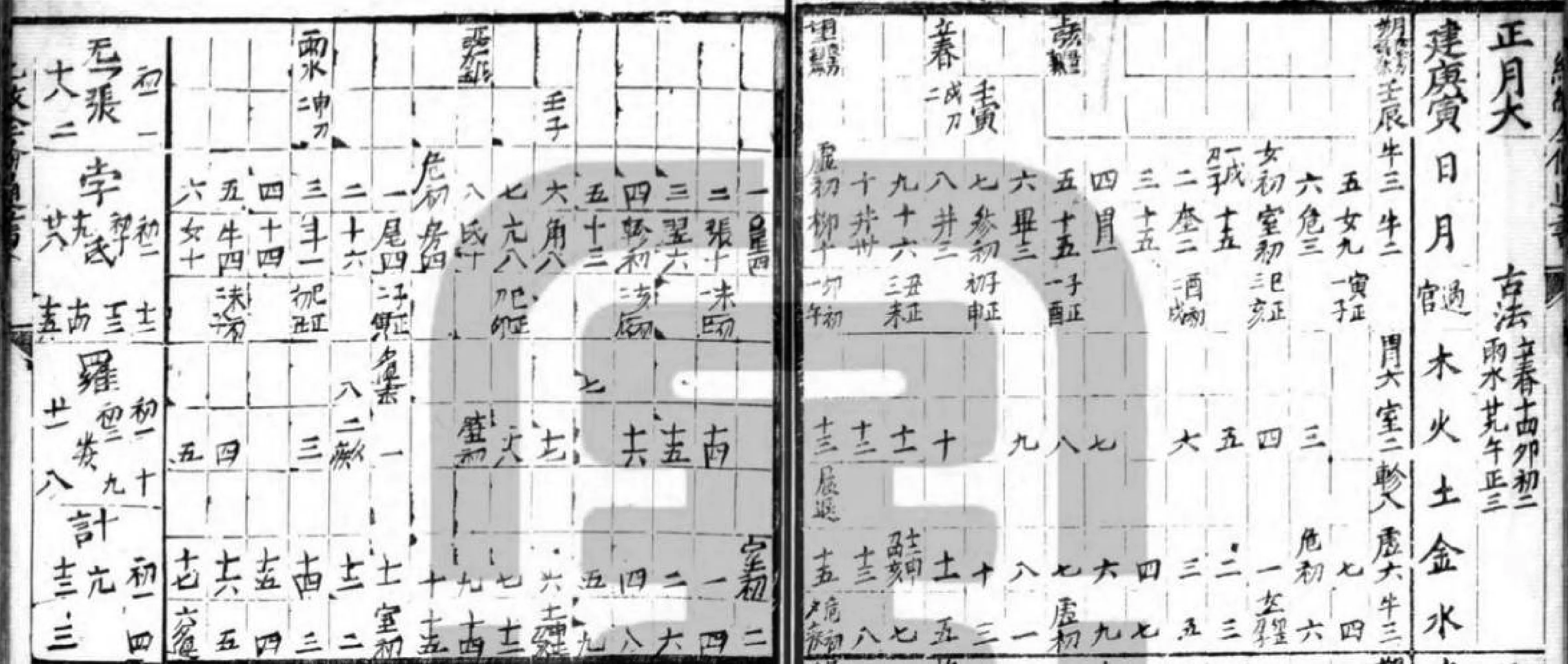

由影印本也可以看出,周绍良之所以称此历书为《五星伏见目录》,与首页标题“大明万历四十四年岁次丙辰五星伏见目录”有关(参见图1)。五星伏见,谓五星隐而不现与显现。如图1“正月大”下对应“木(星)”的一栏上书“一日尾十五度顺行见”,指的是正月一日木星出现在尾宿十五度,且顺行。然而“五星伏见目录”仅能涵盖第一叶的内容,无法统摄第二叶开始的七政行度的内容。因此我们认为,“五星伏见目录”并非该件历书的本名,该历书的体例内容也有待进一步阐发。

在国家图书馆藏书中,可以找到另一件与所谓《五星伏见目录》体例相同的历书,即《大明嘉靖十年岁次辛卯七政躔度》(以下简称《嘉靖十年七政躔度历》)。薄树人曾为之撰写提要,云:

本书共分三个部分。第一部分称为“五星伏见目录”,共一叶。每月给出一柱,写出该月内木、火、土、金、水五大行星的顺、退、伏、见等情况,以及进入十二宫的时日。因嘉靖十年有闰六月,故这一叶共给出十三柱。

第二部分给出每月内逐日的干支日名。日名之上注有朔、望或节气的时刻。下面给出每日夜半时太阳的所在宿度,每日昏时(对于望之前的各日)或晨时(望日及以后的日子)月亮所在的宿度;日过宫的时刻;木、火、土、金、水五大行星在每日晨或夕时的所在宿度,并标出当时该星处于何动态段(如,顺行、退行、留、伏、疾[指速度大于平均速度]、迟[速度小于平均速度]等等。)这部分为每月一叶。但不知何故,缺十二月的那一叶,故总数只十二叶。这部分是“七政躔度”的正文。七政指日、月、五星。

最末部分给出四余躔度。四余是传自印度天文学中的紫炁、月孛、罗睺、计都四个所谓的隐曜。这份躔度也只有一叶。给出每月一柱。每柱都按上述四余次序,给出其在本月内进一度(对于紫炁、月孛)或退一度(对于罗睺、计都)的日子。[3]

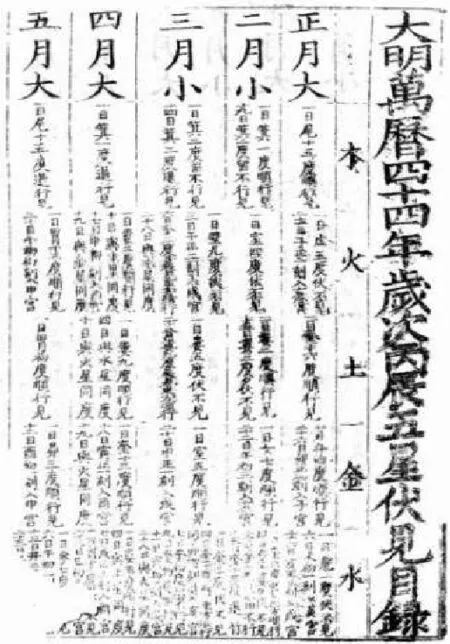

国图藏《嘉靖十年七政躔度历》是一件几近完整的历书,薄树人将其内容分为三部分。第一部分只有一叶,记录五星每月的“顺、退、伏、见”情况,是与“大明万历四十四年岁次丙辰五星伏见目录”体例完全一致的“大明嘉靖十年岁次辛卯五星伏见目录”(参见图2)。第二部分篇幅最巨,记录日、月、木、火、土、金、水每日行度及日过宫时刻等,与所谓《五星伏见目录》第二至第五叶的内容完全相同(参见图3)。根据这两部分内容的比较,已经可以断定,所谓《五星伏见目录》是与《嘉靖十年七政躔度历》性质相同的历书残卷,故应定名为《大明万历四十四年岁次丙辰七政躔度》(以下简称《万历四十四年七政躔度历》)。(5)传世《七政历》中,还存在多例这样的定名错误。此外,《嘉靖十年七政躔度历》第三部分为紫炁、月孛、罗睺、计都四余躔度,可知《万历四十四年七政躔度历》除“缺五月至十二月”七政行度外,还脱缺了该年四余躔度的内容。

图1 《万历四十四年七政躔度历》首页

图2 《嘉靖十年七政躔度历》首页

图3 《万历四十四年七政躔度历》正月(部分)

国图收藏的《七政历》是今仅存的两件明代《七政躔度历》。而日本西尾市岩濑文库藏明应三年(公元1494年)、明应六年(公元1497年)、明应九年(公元1500年)《七曜历》,则是今存最早的《七政历》抄本。日本筑波大学图书馆还藏有一卷《嘉靖四十年岁次辛酉七政历五星伏见目录》。此历书历名亦系后人根据首页标题所拟,实应作《嘉靖四十年岁次辛酉七政躔度(历)》。与国图藏《七政历》相比,日藏《嘉靖四十年岁次辛酉七政躔度(历)》在内容和体例上表现出了一些不同,例如后者第二部分逐日记录七政行度的表格缺少“过宫”一栏,书末还刻有朝鲜推算官和监印官的姓名,可知是朝鲜观象监编制的。由此也可以说明,《七政历》的编造和颁行不仅为明清之制,对周边国家也产生了一定的影响。(6)朝鲜《书云观志》记载了每年进献大殿、世子宫以及颁赐领事提调、三学诸官《七政历》等史实,可见深受明清编造、颁行《七政历》的影响。参见首尔大学奎章阁韩国研究院藏朝鲜纯祖十八年(公元1818年)古活字本,成周惪:《书云观志》卷二,第67-69页。另外,越南阮朝明命年间,钦天监亦“请遵《大清星历》造《七政经纬历》,以考验五星行度凌犯,详录其实于史书,传之来世。”参见《大南实录·正编》第二纪《圣祖仁皇帝实录》卷十八,庆应义塾大学言语文化研究所,1971年,第1661页。可以说,《七政历》对整个东亚世界都带来了一定的影响。

二、明清《七政历》之沿革

《七政躔度历》是明代洪武年间才开始颁行的历书。据《明史》记载:“洪武元年改院为司天监,又置回回司天监。……三年改监为钦天,设四科:曰天文,曰漏刻,曰大统历,曰回回历。以监令、少监统之。岁造《大统民历》《御览月令历》《七政躔度历》《六壬遁甲历》《四季天象占验历》《御览天象录》,各以时上。”[4]516-517明代《文渊阁书目》著录有洪武、永乐两朝的《七政历》:“《洪武十四年七政躔度》一部一册完全……《洪武七政躔度》一部二十六册完全……《永乐七政躔度》一部十四册完全”。[5]《永乐七政躔度》十四册又见于《内阁藏书目录》:“《七政躔度》十四册。永乐元年至十四年止,内阙八年一册”。[6]可惜皆已不存。明初修造《七政躔度历》的原因并无明确的记载,仅能在史料中找到一些相关的线索。洪武二十六年(公元1393年),钦天监监副李德芳曾对监正元统“去其(按,指大统历)岁时消长之说……以洪武十七年甲子为历元”的做法提出了异议,主张“复用辛巳为元(按,授时历以元辛巳为历元)及消长之法。”即完全依从授时历推算而不加改动。对此,太祖的态度是:“二说皆难凭,但验七政交会行度无差者为是。”[4]517“验七政交会行度”,是指将预先根据一定历法推算出的七曜交会、行度数据与现实观测结果进行比对,“无差者为是”。既然太祖皇帝将七政行度推算准确与否作为验证历法疏密的重要依据,那么《七政躔度历》的编造很可能与治历明时的需求有关。

在现存明代史料中,对《七政躔度历》最为集中的记载保存在明末主持改历的官员的奏疏中。在李天经于崇祯七年(公元1634年)至崇祯十七年(公元1644年)间所上奏疏中,可以找到如下进历记录(参见表1)(7)此表系据《治历缘起》整理而来,参见徐光启、李天经:《治历缘起》,湖南科学技术出版社,2017年,第520-1083页。:

表1 李天经进《七政历》时间表

崇祯二年(公元1629年),因大统历、回回历推测日食有误,崇祯帝乃命礼部侍郎徐光启督修新历,由此开始大规模翻译西洋历法。至崇祯七年,《崇祯历书》已陆续编译完成。与李天经等人急于改用新历不同,崇祯帝认为新法是否精详尚需“取验于天行”,故多次敕命治历诸臣随时测验,务求至当。为比较新法(按,指西洋历法)、旧法(按,指大统历)的优劣,李天经等同时以新法、旧法预造《七政历》,以便与实际天象进行核验,此时岁造《七政历》为修订历法服务的意图就更为明显了。

在崇祯八年所进的《乙亥、丙子七政行度》中,李天经将新旧历法推算所得之乙亥年诸曜躔度用不同颜色的笔迹抄在了一起,“内乙亥年诸曜躔度,旧法用墨书,新法用砂书。两法并列,以备皇上参考。”但丙子年的部分则“因监推未完,止依新法录进。”[7]此后修造《七政历》则采取旧法、新法分开的方式,以旧法预造所得,名为《七政新历》;以新法修造所得,因添入五星纬行,(8)在与《乙亥、丙子七政行度》同时进上的《参订历法条议二十六则》中,李天经提出:“某七政公说之议七:……二曰测诸曜行度,应用黄道仪。盖太阳由黄道行,月星各有本道,出入黄道内外,不行赤道。若用赤道仪测之,所得经纬度分,须通以黄、赤通率表,不如用黄道仪,即得七政之本度为便也。……五纬之议三:……二曰五星应加纬行。盖五星出入黄道,各有定距度。又木、土、火三星冲太阳纬大,合太阳纬小。金、水二星顺伏纬小,逆伏纬大。”即提出对七政行度之测量,应用黄道仪测其“经纬度分”,并增五星之“纬行”。参见张廷玉等:《明史》,中华书局,1974年,第537-538页。称为《经纬新历》。可知《七政历》历名出现“经纬”二字,始于崇祯九年十一月所上的《丁丑岁经纬新历》。

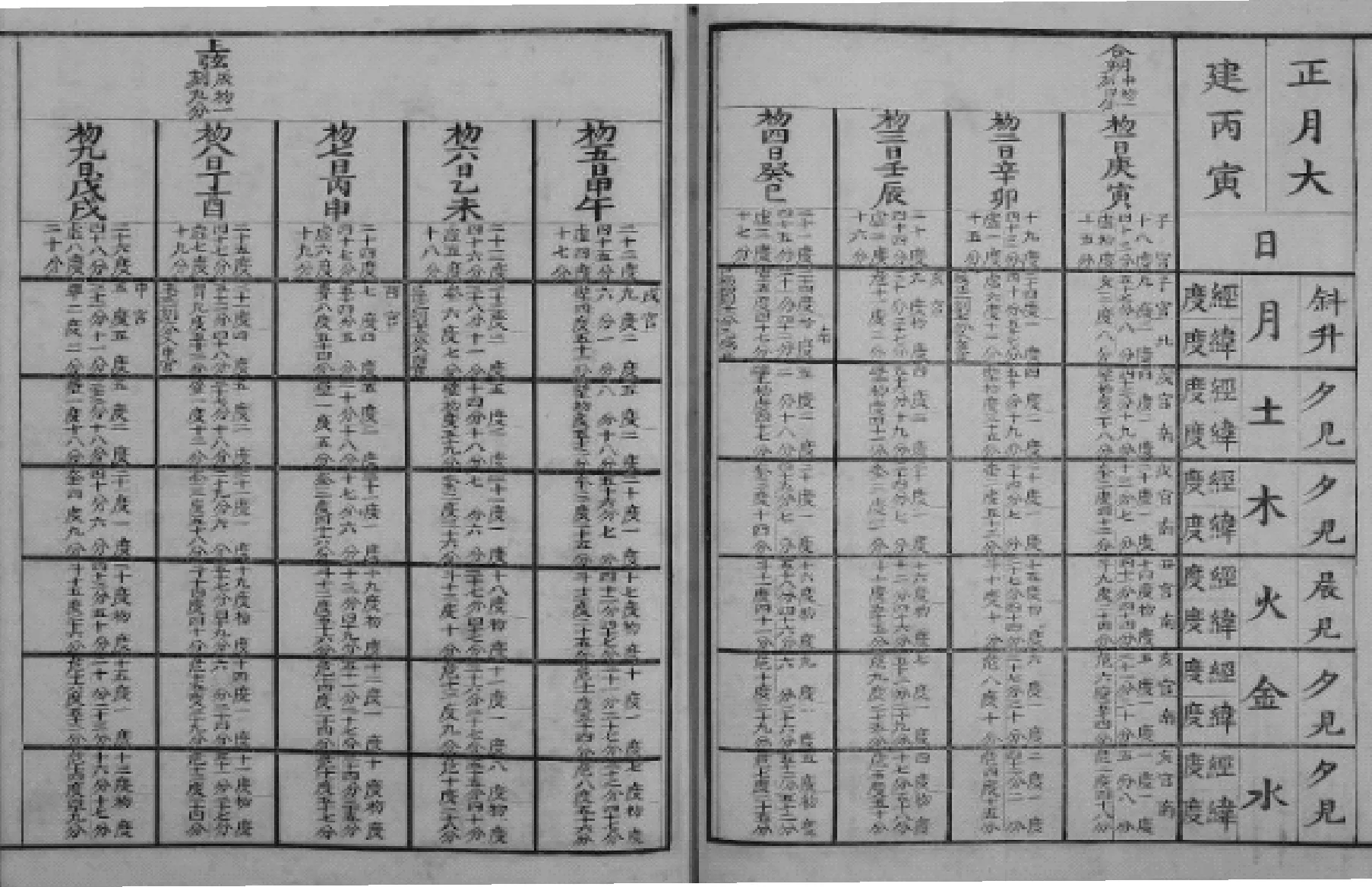

图4 《大清顺治元年七政经纬躔度时宪历》正月

明朝覆亡后,汤若望于顺治元年(公元1644年)九月二十九日向清廷进《乙酉岁七政经纬新历》,即今存之《大清顺治二年七政经纬躔度时宪历》。不过,目前能见到最早的《七政经纬躔度时宪历》还不是《大清顺治二年七政经纬躔度时宪历》,而是故宫博物院藏《大清顺治元年七政经纬躔度时宪历》(参见图4)。(9)尽管故宫博物院网页介绍文字称此历为《大清顺治二年七政经纬躔度时宪历》,但通过辨认封面上的历名与历书内的月日安排,可知实为《大清顺治元年七政经纬躔度时宪历》。参见汪小虎:《清顺治元年之造历活动——从山东省图书馆藏顺治年间〈时宪历〉出发的考察》,《中国科技史杂志》2019年第1期。因汤若望实际是明末修造《经纬新历》的主要官员,《大清顺治元年七政经纬躔度时宪历》很可能就是“改头换面”后的崇祯十七年初编成的《甲申年经纬新历》。可以说,有清一代颁行的《七政经纬躔度时宪历》,(10)又称《七政时宪历》《七政经纬时宪历》等,后避乾隆皇帝名讳,改“历”为“书”。其体例在明末改历时已基本确定了。而《七政历》从《七政躔度历》到《七政经纬躔度历》的转变也发生在明末改历之际。

清代《七政经纬躔度时宪历》的体例及内容可参考《大清会典》的介绍:

《七政时宪书》,首列五星伏见目录,次每月大小建干支、合朔弦望时刻、每目干支、子正时七政黄道经度宿度、月五星黄道纬度、七政交宫时刻。月下注月之正升、横升、斜升,五星晨夕伏见,日下注五星冲、伏、顺、退、留。后列七政行高卑中距限及月孛、罗睺、计都、紫气(炁)行度,均进呈后翻译缮刻。[8]

通过比较可以发现,《七政经纬躔度时宪历》较《七政躔度历》多了“子正时七政黄道经度宿度、月五星黄道纬度、七政交宫时刻”以及“月下注月之正升、横升、斜升”等项。现存年代最晚的《七政历》为《大清宣统四年七政经纬躔度时宪书》,因钦天监每年预造之故,故不知“宣统四年”已天下共和。清帝退位后,《七政经纬躔度时宪书》的修造便停止了。

三、《七政历》之颁行

《七政历》的编造起于明,承于清。但在明代,《七政历》很可能仅供御览,而没有颁赐于万民。这一点,可以从三个方面体现出来。第一,《七政躔度历》仅出现在宫廷藏书目录《文渊阁书目》与《内阁藏书目录》中,而不见于任何一本明代私家目录。换句话说,《七政躔度历》很可能长期深藏于宫廷内府,而未流入民间。第二,今存世的明代《七政历》极少,仅有《嘉靖十年七政躔度历》《万历四十四年七政躔度历》两件,远远不如同一时代编造、使用的《大统历》留存至今的数量。这在一定程度上可以说明,当时刊行之《七政历》数量少于《大统历》。第三,我们在明代颁历仪式中完全找不到《七政历》的踪影。不仅如此,明人文章中也极少提到《七政历》,笔者所见仅有两例:

臣又以今岁(按,嘉靖十三年)《七政历》验之,正二月以来,木星在虚,火历虚、危,金水俱缠危实。且虚、危北方之宿也,主宗庙,而木、火、金、水四星聚之,矧火为大礼之星,室乃营室之宿。今皇上修宗庙,建世庙,起昭穆,信乎有数,天人之际不可诬也。[9]

今术家增入月孛、紫炁、罗睺、计都四余星,为十一曜。……炁、孛皆有度数,无光象,故与罗、计同谓之四余。今《七政历》亦有四余躔度。[10]

其中的《七政历》指的都是《七政躔度历》。不过,夏言、杨慎二人身为显宦(夏言曾任首辅,杨慎为首辅杨廷和之子),得到皇帝特赐《七政历》的可能性很大。因此,他二人持有《七政历》,无法说明《七政躔度历》曾在明代颁行。

直到清代,才开始出现颁行《七政历》的文献记载。史学家谈迁北游之纪闻中有一则“顺治二年颁朔历式”,记录了该年颁历之情形,其中提到御览及颁赐王公的《七政历》外,还予各监司、地方府州《七政历》。其中,内三院“《七政》二十本”,六部“《七政》十七本”,六科“《七政》十八本”,都察及各道“《七政》二十五本”,通政司、大理寺、太常寺、太仆寺、光禄寺、鸿胪寺、尚宝司、国子监“《七政》多寡不一”,河间、保定、真定、大名、顺德、广平、永平府“《七政》二本”。[11]这与《大清会典则例》的记载大致吻合,可以采信。黄一农认为,“《七政历》在清初一直仅颁于直隶八府而不曾广颁各省”,[12]并举了康熙皇帝与大学士李霨等商议颁行《七政历》之事为例:

(康熙十九年正月十二日)钦天监请颁行《七政历》事。上顾问大学士李霨等曰:“《七政历》应颁行否?”李霨奏曰:“颁行亦无益,星家所用皆与此不同。”上曰:“《七政历》分析节气极为精细。但民间所用皆是《便览通书》,依旧历所分节气,虽颁发《七政历》,未必能用,可仍照见行例行。”[13]

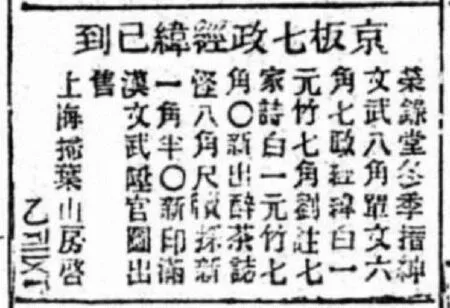

清初,新法定气注历逐渐为清廷认可,并应用于《时宪历》的推算。[14]同时,钦天监负责编修的《七政历》亦采用定气注历,“分析节气极为精细”,对于百姓日用而言,“未必能用”,故康熙皇帝不赞同广颁此历。尽管节气时刻的不同确实会对十二建除的安排有所影响,但既然用于指导百姓进行时日选择的《时宪历》不因此而废,“分析节气极为精细”似乎不是康熙君臣拒绝颁行《七政历》的主要原因。尚需说明的是,康熙皇帝提到民间所用的《便览通书》,是一种兼有时宪选择与七政四余躔度的历书。图5为《大清康熙五十五年岁次丙申便览全备通书》正月七政四余躔度的历表。此图第一竖栏“正月大”下书:“古法 立春十四卯初二,雨水廿九午正三”,便是康熙皇帝所说的“依旧历所分节气”。《便览通书》使用平气注历,便于星家使用。除了便利之外,《便览通书》大行于民间,也有当时官修《七政历》颁行较少,又不许民间私造(11)今藏奥地利国家图书馆的《康熙十八年七政经纬躔度时宪历》扉页上有一则牌记,上书“钦天监奏准印七政时宪历日颁行,天下伪造者依律处斩,有能告捕者官给商银五十两。如无本监历日印信,即同私历。”可知康熙年间禁止民间私造《七政历》。的原因。

图5 《大清康熙五十五年岁次丙申便览全备通书》正月七政四余躔度历表

虽无明确的文献证据,但从《便览通书》七政四余躔度历表的体例更多参考了明代的《七政躔度历》,而非当时颁行的《七政经纬躔度时宪历》,可以推测此类《便览通书》很可能在明代就已经出现了。另外,明代万历年间陆位编撰的《新编遵依司天台经纬历书》以及万历二十五年(公元1597年)刘朝琯修撰的《新锓司天综括十一曜行便览台历》,都称遵依“司天台”而作。我们认为,即便是在未曾颁行《七政躔度历》的明代,民间也应当存在获取《七政历》的途径,只不过相关线索已如草蛇灰线,难以考求。可以肯定的是,清代《七政经纬躔度时宪历》在社会上的流通大大超过了前代。清初,已有不少文人文字中提到《七政经纬躔度时宪历》。如顾景星《邓尉观梅不及还访玉峰城东三里桃花》一诗:“单橹渔舟聊自至,正升明月尚能来。”其子顾昌注云:“《七政历》月有正升、斜升。”[15]“正升、斜升”针对于月球正常的运行轨道而言,唯见于《七政经纬躔度时宪历》,顾昌所言《七政历》即指此类历书。由此可见,顾景星、顾昌,甚至其诗作的读者,对《七政经纬躔度时宪历》应当都是熟悉的。清代中期,还出现《七政经纬躔度时宪历》公开出售的记载,见齐学裘《见闻续笔》:“《七政经纬时宪书》每岁一本,钦天监颁发。苏州阊门越城内书坊有发卖者。”[16]403同光间大臣薛福成还曾使用《七政经纬躔度时宪历》查找天象,并写入日记:

同治七年著雍执徐正月初一日(1868.1.25)记 除夕之夜,星斗灿然。黎明,天晴无云,和风徐来;午未以后,始有阴云。检阅《七政经纬》,日躔子宫牛一度,月躔子宫牛初度,土躔寅宫见房三度,木躔亥宫见危八度,火躔丑宫伏斗二十度,金躔亥宫见危一度,水躔子宫伏牛七度。[17]

薛福成在此则日记中详细记录了同治七年正月初一日七曜的位置及伏见情况,但他能写下如此精确的行星位置数据,完全是“检阅《七政经纬》”的结果。晚清报业兴起后,《七政经纬躔度时宪书》更是常年登上报纸的广告版面(参见图6),成为民间畅销书。

图6 1893年12月23日《申报》刊登出售《七政经纬时宪书》广告一则

随着《七政历》的流行,它的用途也不仅限于治历与查找天象。中国第一历史档案馆藏有一份《弘历生辰立象安命图说》,是钦天监八品博士张永祚用阿拉伯星命法为乾隆皇帝推命的档案,[18]其中提到了《七政躔度经纬时宪书》:

立象安命之法,以人生时日所躔度加于人生之真时刻如子时生,以日加子正,初刻则加在十六度之初分,顺次划度七政右行,恒星左行。其各曜经纬躔度非一朝一夕所能算出,用捷法稍易。捷法照《七政经纬躔度时宪书》填入《万年书》止载经度,其交节气定时每与《时宪书》不同,度数亦然。视地平卯宫,看值天盘何宫,即为命宫。万物发生于东方,故卯宫为命宫。用人生时立命可以占人,用天节气立命即可以占天,天人性命之微,一理贯通,于此可见……(12)此段引文系根据王光越《“弘历生辰立象安命图说”初考》一文刊布的图片整理而来,参见王光越:《“弘历生辰立象安命图说”初考》,《历史档案》2019年第1期。

这段文字的内容主要与星命术中命宫的推算有关。而命宫的推算,需要知道命主出生时刻“日所躔度”,以此躔度在星盘中顺数至卯,所对应的宫位就是命宫。因“日所躔度”以及各曜躔度“非一朝一夕所能算出”,故普通人推演星命时,常常使用连续记录数十年行星位置的《七政台历万年书》,即引文中出现的《万年书》。但《万年书》“止载经度”,且交食、节气、定时、度数都与当时依西洋历法推算的《时宪书》不同。张永祚此番是为一国之君推演星命,慎重起见,使用了计算更为精准的《七政经纬躔度时宪书》,也就是通过查找乾隆皇帝出生之年颁行的《康熙五十年七政经纬躔度时宪历》来获取“日所躔度”与“各曜经纬躔度”。由此可知,《七政经纬躔度时宪历》曾用于星命推算。

吴岩曾见过北京师范大学图书馆藏《大清光绪十五年七政经纬躔度时宪书》,并注意到该历书封皮上残留有一角黄色字条:“……度数推算子正……如用本铺代推……及选择者笔资。”据此推测,《七政历》可以用于时日的选择。[19]天星所行本与选择时日密切相关,年神月将、日曜时禽之类皆出于此。又如明清时人对觜参次序的争论,亦离不开术家选择的特殊需求。[20]《见闻续笔》也提到:“如欲知五星之形状,试取青黄白赤黑五色纸,各剪一星。按《七政经纬时宪书》本月各星躔何宿度照,依经纬度分贴于球上,晨见夕见一望而知,久之五星皆可辨别矣。若欲知太阴行度,则将金纸按照每日躔次贴之,亦可知白道之所在。此法最便,于生人堕地时二十八宿七政四余了如指掌,而修造营葬、择日选时、考验星辰尤为真确。此固人间必不可少之器也。”[16]403总之,《七政历》流行之后,也成为了百姓日常选择占验、制煞解厄之用书,对彼时之社会文化生活产生了一定的影响。

四、结论

尽管从汉代三统历开始,史籍中就有推算五大行星历表的记载,[21]但明代洪武年间钦天监岁造的《七政躔度历》以历表的形式推排未来一年内的十一曜行度位置,似乎开创了一种全新的星历传统。这种星历也有别于唐宋以降民间流行的《百中经》《七政台历》,后两种历书排列过去数十年间的十一星行度,是星命术士必备的工具手册。相较而言,《七政历》记录的时段较短,用途也不仅限于星命推算。

通过对《七政历》存世状况和颁行情况的初步梳理,还可以发现,《七政历》的传播范围远不止于“宫廷和少数官署”。[21]一方面,日本、朝鲜、越南等周边国家的天文机构都曾模仿制作《七政历》,并留下了历书实物,可以看到此历书在东亚各国的传播与影响。另一方面,从明代《七政躔度历》到清代《七政经纬躔度时宪历》,《七政历》颁行范围不断扩大,最后成为民间畅销书,反映出此历书在民间的流行与影响。总而言之,作为明清时期重要的官颁历书,《七政历》连接了星占与历法,为我们留下了一笔宝贵的天文学史资料。