砂砾改良高液限粉土物理力学特性试验研究

2021-12-06吴登岳

吴登岳

(青海省交通建设管理有限公司 西宁 810000)

引言

高液限粉土在我国青海、西藏等高原地区广泛分布,由于低压、高寒、多雨等自然条件,其具有高含水率、高液塑限、强可塑性、低强度等特点,难以满足路基结构对强度与稳定性的要求,故不能直接用作道路路基,但高原道路建设不免要穿越该种土层,为了保护高原生态,不能对其进行换填处理,因此,在青藏高原地区修筑道路工程,如何有效地对高液限粉土地层加以合理利用与改良意义重大。

目前,高液限土体的改良方法主要通过向土体中掺入砂砾[1]、石灰[2]、粉煤灰[3]、水泥[4]、渣土[5]等材料,以改善土体的物理力学性质,提高路基结构的承载力。石崇喜等[6]利用液塑限、击实、无侧限抗压强度等试验分析了不同掺砂比对红土的最佳含水率、最大干密度、强度等特性影响。肖哲[7]采用石灰改良不同液塑限的软土,通过击实试验、液塑限试验、CBR试验等物理力学试验,得出石灰改良软土压缩性低、强度高的特性规律;刘之葵等[8]通过在红粘土中加入水泥,改善其物理力学性质,使其粘聚力大幅提高,同时就水泥掺量与养护周期对红粘土的改良效果加以分析。董均贵等[9]通过对三种不同粒径的土体进行液塑限试验,研究了颗粒粒径对土体液塑限与塑性指数的影响,分析了粒径对液塑限试验数据可靠性的影响;易剑波等[10]为了充分利用当地红粘土作为路基填料,同时为了保证路基强度和压实度,运用碎石改良红粘土,并进行了一系列物理力学试验来验证其改良效果。然而,上述研究鲜有针对高海拔地区高液限土体物理力学性质及改良效果方面的研究,就青藏高原多年冻土地区道路工程而言,需要遵循保护冻土原则,而石灰、水泥等改良措施往往需要较长的养护周期,加之养护过程会释放热量,显然不利于保护多年冻土;砂土取材广泛,改良过程不涉及化学变化,不会对多年冻土产生热扰动,当是多年冻土区道路工程改良高液限土体的首选。

本文以青藏高原某在建公路路基工程为例,通过对不同砂土配合比的改良高液限粉土进行一系列物理力学试验,重点研究其液塑限、最优含水率、最大干密度及CBR等随砂砾掺量的变化规律,以期为高液限粉土改良加固、高原道路工程设计与修筑等方面提供参考。

1 工程概况

本项目为青海省某省级公路改建项目,平均海拔4500m,全线长度约430km,全线主要的不良地质包括水草湿地、沼泽地、多年冻土(少冰、多冰、富冰、饱冰及含土冰层)、热融湖塘、淤泥质土等,而水草湿地、沼泽地多为有机质土。

以某路段的典型水草湿地为例,现场勘察结果表明:该地区的有机质土的深度最大可达1 m深,平均深度约为0.6~0.8m。有机质土的植物根系发达,土质疏松多孔。事实上,该路段土体的压缩性高、承载力弱,无法满足地基承载要求,需要加以改良。

2 试验概况

根据设计施工方案,本试验选取0~0.5m范围内的地表有机质土加以研究,供试土样烘干后过2mm的分析筛备用。通过有机质含量试验,测得地表土的有机质含量14.2%,通过颗粒分析试验(筛分法)得到有机质土的粒径分布(表1),试验过程参见《公路土工试验规程》。由液塑限试验可知,其塑限含水率为53.15%,液限含水率为106.09%,塑性指数为52.94,对照塑性图[11]可以进一步判断该地表土为有机质高液限粉土,其液塑限高,孔隙率大,强度低,不能直接作为承载地层,需要进行改良处理。

本试验段选择砂砾进行改良处理,具体粒径分布情况同见表1,本研究主要进行3个系列的试验,包括液塑限试验、击实试验与CBR试验,具体过程参照《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)。

表1 材料的基本物性

3 试验结果

3.1 液塑限试验

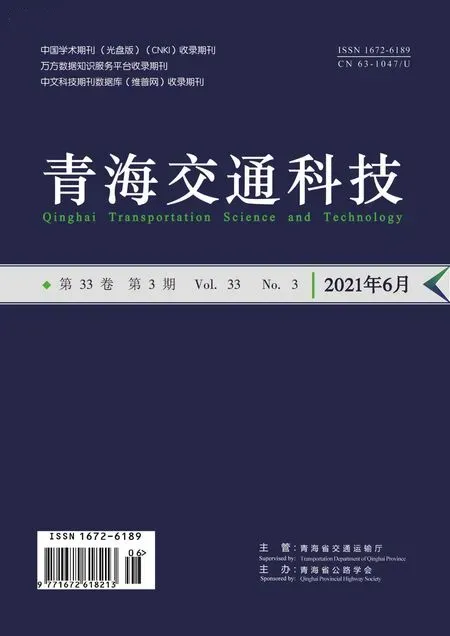

本试验共配置四种不同砂土配合比(0∶3、1∶3、2∶3、3∶3)的改良土进行液塑限联合测定试验。图1为不同砂土配合比条件下的改良土液塑限情况,由图可见:当砂土配合比为0∶3时,试样的液塑限初值分别为53.15%与106.09%,随着掺砂量的增加,改良土样的液塑限均发生明显降低,且降低速率近乎为线性;当砂土混合比例为3∶3时,液塑限均降至最低,此时,改良土的塑限为26.35%、液限为72.67%,与初始值相较,塑限降幅为26.80%,同比降低50.42%,液限降低幅度为33.42%,同比降低31.50%。由此可见,掺砂对高液限粉土的液塑限均有降低作用,但对塑限的降低程度更明显,说明掺砂量对塑限影响的显著性更高,而对液限的影响程度相对较低。事实上,有机质土的液塑限较高的原因在于:土体中细粒含量高达53.6%,而颗粒的比表面积与粒径大小呈反比,细颗粒表面对水的吸附作用越强,可以形成吸附水膜,进而影响土体的液塑限。而掺砂可以有效降低高液限粉土液塑限的主要原因在于:添加砂砾后,改良土的粒径组成发生变化,细粒占比减少,粗粒占比增加,而土体的粒径等级越高,土粒的比表面积越小,土粒的吸水性能越低,因而,掺砂可以显著降低有机质高液限粉土的塑性特征。

图1 砂土配合比对液塑限的影响

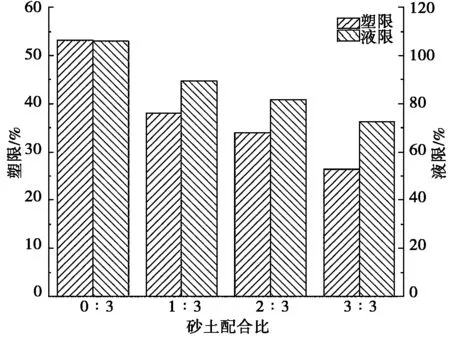

图2为砂土配合比对改良土塑限指数的影响。由图可见,改良土的塑限指数随掺砂量的增大而减小。其原因在于砂砾的粗颗粒较多,填充土壤骨架,颗粒间的粘结力降低,表现为改良土的可塑性降低,塑性指数减小,且砂土掺比越大,土颗粒间粘结力越弱,可塑性也就越差。

图2 砂土配合比对塑限指数的影响

3.2 击实试验

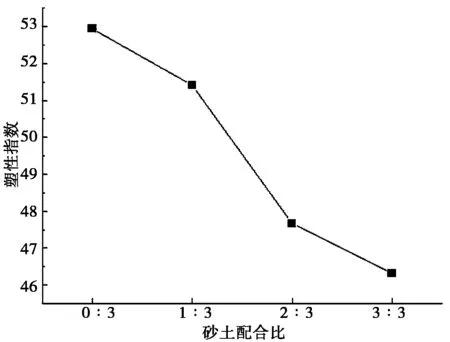

本试验采用重型击实法对四种不同砂土配合比(0:3、1:3、2:3、3:3)的改良土开展击实试验。图3为砂土配合比对改良土最大干密度与最优含水率的影响。当砂土比为1:3时,改良土的最优含水率从37.8%降至18.6%,同比降低约50%,随着掺砂量的增大,最优含水率继续降低,但下降速度明显减缓。就最大干密度而言,随着掺砂量的增大,改良土的最大干密度逐渐增大,且增速表现为先快后慢的变化趋势。当砂土比为3:3时,改良土的最优含水率为14.02%,最大干密度为1.80g/cm3,与初始值相较,最优含水率降低了62.9%,最大干密度提高了64.2%,由此可见,掺砂可显著改变高液限粉土的最佳击实特性,且掺砂量对最优含水率与最大干密度的影响程度较为相近。

图3 砂土配合比对最大干密度与最优含水率的影响

掺砂量对最大干密度与最优含水率的作用机理为:较粗的砂粒与较细的粉(黏)粒混合后,使得改良土中的封闭孔隙减少、连通孔隙增加,土中的水和空气在击实过程中更容易排除,最佳击实状态下的最优含水率降低;此外,砂土混和后,改良土自身的级配更加合理,大的砂粒充当骨架,小的粉粒、黏粒填充孔隙,颗粒间孔隙体积减少,加之,砂粒自身密度较大,在最优击实状态下,改良土的最大干密度会随掺砂量的增大而增大。

3.3 CBR试验

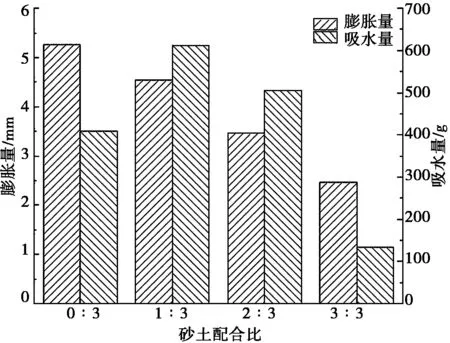

按照不同砂土配合比的改良土所对应的最大干密度制样,并进行为期4天的浸水试验,试验结果如图4所示。由图可见,未掺加砂砾的高液限粉土的膨胀量最大为5.27 mm,随着掺砂量的增加,改良土的膨胀量逐渐降低。其原因在于土体体积膨胀主要取决于细粒土对水的吸附作用,高液限粉土中的粉(黏)粒含量占比超过50%,而砂砾中细粒土含量仅为4.42%,相较之下,高液限粉土占比决定了改良后土体吸水膨胀量大小。此外,改良土的吸水量随砂土配合比的增大呈现出先增大后减小的趋势,这是因为当土体仅为高液限粉土时,因其处于最大干密度状态时,土颗粒排列极为密实,颗粒间存在较多的连通孔隙与封闭孔隙,连通孔隙可依靠毛细作用吸水,封闭孔隙则不能;当按照砂土比1:3进行掺和时,砂砾中的粗颗粒充当土体骨架,粉土中的细颗粒包裹在外,封闭孔隙大幅降低,导致吸水量增加;而当砂土配合比进一步增大时,粉土含量不断降低,尽管封闭孔隙继续减少,但受限于粉土占比降低,所以改良土的吸水量逐渐降低。

图4 砂土配合比对浸水结果的影响

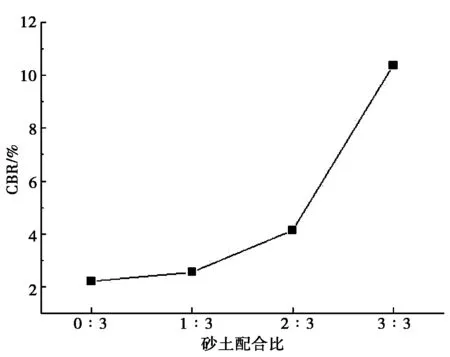

图5为砂土配合比对改良土CBR的影响。由图可见,高液限粉土的CBR值极低,仅为2.2%,随着砂砾掺量的增加,改良土的CBR值逐渐增大,极好地证明了砂砾对高液限粉土的承载能力具有良好的改良作用。根据规范要求路基填土的CBR应大于8%,作为地基材料,其CBR值理应不低于此标准,结合图5所示,当砂土混合比达到1:1时,改良土的CBR值为10.39%,可满足工程要求。

图5 砂土配合比对CBR的影响

4 结论

通过对砂砾改良有机质高液限粉土开展液塑限试验、击实试验以及加州承载比试验,研究了掺砂量对高液限粉土液塑性、击实性及承载力等物理力学性质的影响,分析了砂砾改良高液限粉土的物理力学性质的机理。主要结论如下:

(1)在高液限粉土中掺砂可以降低土体的液塑限值与塑性指数,说明掺砂可有效改善高液限粉土的可塑性;改良土的液塑限随掺砂量的增加而降低,且掺砂量对高液限粉土塑限的降低效果更加显著。

(2)掺砂量可以降低改良土的最优含水率,提高其最大干密度。随着砂土配合比的增大,改良土的最优含水率先迅速降低,而后趋于平缓;最大干密度先迅速增大,而后增速降低。

(3)随着砂土配合比的增大,改良土的吸水膨胀量将降低,吸水量先增高后降低;砂砾可显著改善高液限粉土的承载能力,改良土的CBR随掺砂量的增大而增大,且当砂土配合比为1:1时,CBR值可以达到10.39%,可满足规范要求。