“新生代海归”就业质量的影响因素研究 *

——基于有序Logistic—ISM 模型的实证分析

2021-12-04柳芸芸叶映华

柳芸芸 叶映华

(浙江大学教育学院,杭州 310058)

一、引言

随着我国综合实力的持续增强和经济的快速发展,越来越多的中国留学生毕业后选择回国工作。国家统计局数据显示,2018年我国出国留学人数为66.21万人,当年学成回国人数为51.94万人,回国/出国留学人员比率达到78%左右,较2010年前后50%左右的比例,有了极大提升。同时依据《2018年中国海归就业创业调查报告》,刚学成归国的80后和90后“新生代海归”成为海归的主体,特别是90后。在本研究中,“新生代海归”指在教育部服务中心认可的海外大学、学术机构等取得学士及以上学位后约3年内回国的80后、90后人员。“新生代海归”拥有较高人力资本以及丰富的海外求学与生活经历,是我国当下乃至今后就业大军的重要组成部分。但以往很多相关研究并未区分出“新生代海归”,而是把海归作为一个整体,对其就业现状及影响因素等进行探索,得出海归就业困境与优势并存的结论。如有研究表明,在过去十年,海归的光环效应逐渐淡化,海归回国后找工作时存在“不服水土”的问题,部分海归变“海待”(刘红霞,石晓艳,付苗,2017;Jie & Welch,2012)。网络新闻标题中也时常充斥着“心理落差大”“几百万学费白花了”等字眼,海归就业压力之大可见一斑。然而,《2018年中国海归就业创业调查报告》指出,虽然海归回国后的薪资水平与期待存在较大差距,但是“超过40%的海归依然能够在回国1个月以内找到工作;40%的海归能够在1-3个月找到工作”(闻文,2018)。另外,研究生海归的年收入和小时收入均显著高于本土研究生,并且更容易晋升(孙榆婷,杜在超,赵国昌,李睿,2016)。海归的就业状况并不像预期的那样差强人意(Zweig & Han,2008),在平稳健康的经济环境下,当大多数海归都可以顺利地找到工作时,就业质量就更加值得关注。

本研究主要关注“新生代海归”的就业质量及其影响因素。首先采用文献法和理论分析法,分析海归就业质量的潜在影响因素,包括人口学因素、海外教育经历和不同的求职活动状态;然后采用问卷法和统计法,重点探讨以下两个问题:(1)社会人口学背景、海外教育经历、国内求职活动等因素对“新生代海归”的主观和客观就业质量是否存在预测作用?(2)这些因素是如何相互地、层级地对就业质量产生作用?基于此,本研究试图建立“新生代海归”就业质量的影响机制模型,以期对就业质量的理论模型做出贡献,同时通过对研究结果的深入讨论,提出促进“新生代海归”高质量就业的合理建议。

二、文献综述

(一)就业质量

1. 测量指标

国外研究者Saks & Ashforth(2002)认为大学毕业生的就业质量可以从四个层面,即工作满意度、组织承诺、组织认同和离职意向来测量;González-Romá et al.(2018)认为可以从薪酬、层级、纵向契合和横向契合以及工作满意度等五个指标来测量大学生的就业质量。麦可思研究院从就业满意度、职业期待吻合度、薪资、工作与专业相关度以及半年内的离职率等五个维度建立大学生就业质量测评体系(郭娇,麦可思研究院,王伯庆,2015,第64—66页)。刘敏,陆根书,潘炳超等人(2018)从就业率、离职率、收入水平、专业匹配度、就业满意度等五个指标,建构了大学毕业生就业质量指数评价体系。

有研究直接提出就业质量可以从客观和主观两个方面来理解(Ng,Eby,Sorensen,& Feldman,2005)。例如,柯羽(2010)将薪金水平、就业地区流向、就业单位性质归为客观性指标,将就业满意度、人职匹配度、职业发展前景归为主观性指标对浙江省高校毕业生的就业质量进行了分析;朱钧陶(2015)认为大学生就业质量评价体系的客观指标包括就业率、毕业生半年内的离职率、毕业一年后的非失业率等,主观指标包括就业现状满意度、职业指导满意度等。在本文的研究模型中,我们亦从主客观相结合的维度,形成“新生代海归”就业质量的综合性概念框架,将“平均月薪”作为客观指标,而主观指标则采用文献中出现频率较高的三个因素,即“工作契合度”(工作是否符合他们的期望和需求)、“工作满意度”(工作产生积极主观体验的水平)和“离职意向”(个人考虑辞职的轻重程度)。一般而言,薪资越高,对工作的满意度也会越强烈(岳昌君,夏洁,邱文琪,2020)。

2. 影响因素模型及解释结构模型法

关于就业质量的理论模型,一般可分为两类。第一类从组织行为学和管理学出发,探究工作环境、人际关系、任务挑战等对就业质量的影响。例如,基于公平理论(Adams,1963)、差异理论(Lawler,1971)和工作特征模型等(Hackman & Lawler,1971),归纳得出薪酬满意度的主要影响因素有实际工资和工资增长水平、社会比较、薪酬体系特征、工作特征和工作输入等(于海波,郑晓明,2008;Williams,Mcdaniel,& Nguyen,2006)。还有诸如工作需求控制支持模型(Karasek,1979),可以用来解释员工对组织的态度与信念(如工作满意度、离职倾向、组织承诺和心理承诺等)产生的影响(史茜,舒晓兵,罗玉越,2010)。第二类以求职者的个人特征为出发点,关注个体的禀赋、资本以及努力。Fugate(2004)提出就业力模型,由职业认同、个体适应性、社会和人力资本组成,可能对求职活动、职业选择和求职结果产生影响。而求职行为是动态的自我调节过程,受求职目标的指引,个人通常会采取各种活动,利用各种个人资源(如时间、精力、社会资源)来获得就业成功(Kanfer,Wanberg,& Kantrowitz,2001)。“新生代海归”作为初入职场者,他们的自身特征更受本文关注,因此我们选择从第二类视角切入,主要探讨社会人口学背景、海外教育经历、国内求职活动等三方面对他们客观及主观就业质量的影响。

从实证角度来看,大部分研究在相关理论的基础上,平铺式地探索就业质量的影响因素。由于月薪等级、是否就业等结果变量往往涉及分类变量,回归分析中的logistic 模型被广泛用来分析毕业生的个体特征、求职状况、人力资本、社会资本、职业认同、个体适应等对毕业生就业质量等的影响(林欣,林素絮,2019;岳昌君,夏洁,邱文琪,2020;González-Romá et al.,2018)。但是此类研究偏重于影响因素的发掘和列举,缺少对诸多因素的关联性探讨。而解释结构模型法(Interpretative Structural Modelling Method,以下简称ISM)正好可以弥补这方面的不足。ISM模型是Warfield于1974年首次提出的一种分析复杂关系的有效方法(Warfield,1974)。其原理是利用人们的实践经验和知识,通过模型元素间相互影响关系的辨识,将复杂模型分解成多级递阶结构形式,最后借助专家的实践经验知识以及计算机,构造出一个多层次的有向结构模型(Attri,Dev,& Sharma,2013;Warfield,1974)。作为系统结构模型化技术的一种,它既可以使众多影响因素之间的关系层次化、条理化、系统化(孔令夷,2012),同时由于定性的专家咨询法的介入,可以做到将定性分析与定量分析相结合(宋雪雁,邓君,于梦文,2020)。本文不再囿于以往研究中只关注就业质量影响因素的具体内容,而是在此基础上同时兼顾对各个影响因素之间的相互关系和层级结构进行探索,因此运用有序Logistic—ISM模型对“新生代海归”就业质量的影响因素进行系统的实证研究。

(二)海外留学经历与就业质量

根据人力资本理论,增加对教育或者职业培训的投资可以提高劳动者在劳动力市场上的竞争力。在乌干达,拥有大学学位和职业资格证书的海归更容易就业(Thomas,2008)。海外留学生由于获得“跨国人力资本”,对推动经济建设和社会发展发挥着举足轻重的作用(Zweig,Changgui,& Rosen,2004)。整体而言,海外留学经历可以在中国获得较高的经济回报(许家云,刘廷华,李平,2014);最高学历、专业、回国时间、大学类型和学历类型对海归的就业率或职位晋升有显著影响(魏华颖,曾湘泉,2014;吴瑞君,2015)。然而,也有研究得出相反的结论。Storen & Wiers-Jenssen(2010)指出,在挪威,海外留学生比国内毕业生有更高的失业率,当然,类似的研究结果并不多见。同时,长期的海外学习生活可能导致海归留学生对本土文化的“水土不服”(Dettweiler et al.,2015;Presbitero,2016),即逆文化适应可能会带来消极影响。因此,本文拟探索中国的就业市场对不同形式的海外学习(如大学排名、专业、留学区域、学历等)的认可程度,及逆文化适应在“新生代海归”职业认同感中所发挥的作用。

(三)国内求职活动与就业质量

国内求职活动指的是海归回国后在求职过程中的个人努力、选择和收获等。首先,个人必须付出相应的实际行动才能获得工作(da Motta Veiga & Turban,2018),无论是海外的外国求职者(Fort,Jacquet,& Leroy,2011),还是国内的本土求职者(Wang,Xu,Zhang,& Fang,2017),求职行为都可以被用来预测个体的就业成就。研究人员普遍认为,求职频率的增加有助于获得更多的面试机会和工作机会(Brown,Cober,Kane,Levy,& Shalhoop,2006;Liu,Wang,Liao,& Shi,2014),求职者从而可以从较多的录用结果中选择一个更适合自己或更符合自己心意的职位。

就业区域及单位类型对海归就业也存在影响。在我国,东、中、西部之间的经济发展水平差异较大(夏万军,余功菊,2018);同时,不同类型单位之间的收入差距也较为明显(Démurger,Li,& Yang,2012)。海归在选择就业时,往往以北上广为目标城市(闻文,2018)。在东部地区,海归的薪资明显高出无出国留学经历的人们,但是在中西部地区,海归的薪资与无出国留学经历的人们无显著性差异(许家云,刘廷华,李平,2014)。此外,海归研究生收入显著高于本土研究生,这可能与海归研究生更倾向于进入技术类、商业类等职业领域而获得较高收入有关(孙榆婷,杜在超,赵国昌,等,2016)。

基于以上,本文拟探究“新生代海归”回国后的各种求职活动对就业质量的影响。比如主观和客观就业质量可能与他们在求职过程中投入的频率、花费的时间、收到的面试和offer次数息息相关;同时,如果选择在不同的工作区域和单位就业,其就业质量可能会存在差异。

(四)社会人口学背景与就业质量

社会人口学背景,例如性别、年龄、母语和居住地等因素被用来预测芬兰海归与本地居民的就业水平差异(Burgess,Saarela,& Finnäs,2009)。虽然有研究表明求职成功与否与性别无关(Van Hooft,Born,Taris,& van der Flier,2005),但是也有研究表明,不同性别在收入上是有差异的,往往表现为女性低于男性(Zweig & Han,2008)。除了上述因素之外,吴瑞君(2015)将归国年限纳入海归职业发展的研究模型中,发现归国年限越长,失业率越低。同时,如果具备一定的劳动力市场经验,职业发展会更顺利(魏华颖,曾湘泉,2014;许家云,刘廷华,李平,2014)。此外,苏颂兴(1997)指出,独生子女的职业适应比非独生子女相对较差。可能对职业适应这一概念的理解存在差异,风笑天和王小璐(2003)的研究中,两者之间不存在显著差异。在“新生代海归”群体的就业质量研究中,较少关注是否独生子女的差异问题。综合以上,本文关注“新生代海归”就业质量模型中的社会人口学背景将包括性别、年龄、工作经历和回国时间等常被讨论的变量和“独生子女”这一较少被讨论的变量。

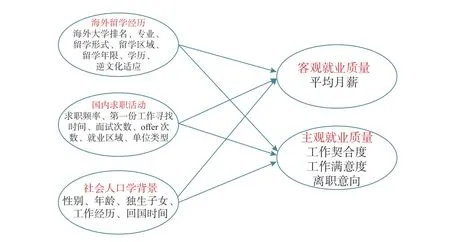

综合以上论述,本研究绘制了理论模型图,如图1所示。

图1 研究的理论模型

三、研究方法

(一)数据来源

数据收集主要基于问卷调查法。在样本抽取上,为了保证数据有较好的代表性,但同时又考虑“新生代海归”群体样本的较难获得性,主要结合采用分层抽样法和滚雪球法。我们采取两种形式发放问卷:第一种针对非学术型就业导向的“新生代海归”,前往校园招聘会、海归专场招聘会、海归创业园等场所,邀请有意愿且符合调研要求的海归在现场填写纸质问卷;第二种针对学术型就业导向的“新生代海归”,我们把问卷题项导入“问卷星”软件,生成问卷链接,在特定的海归群里发放,如浙江大学的“百人计划研究员”,之后由这些人群再进行推荐,在线填写问卷。

数据收集时间为2018年11月至2019年3月,符合研究要求的“新生代海归”,单独、自愿、匿名参与了调查。本研究获得的完整样本共有244个,剔除了正在失业/找工作和填答质量不合格(如逻辑题答案前后矛盾、填答时间过短等)的41人后,最终确定有效样本203份(83.2%),人口统计学特征如表1所示。我们可以看到被试基本在近三年(即2015—2018年)回国,极小部分是2014年回国,他们在年龄、留学区域、回国时间、独生子女、专业等方面分布合理、均匀,具有良好的代表性。

表1 样本的人口学特征

(二)变量设计

本文共有四类研究变量,每个变量包含的题项如下。

社会人口学背景。此变量包括五个因素:F1-性别(1=男,2=女);F2-年龄(1=25岁以下,2=25-30岁,3=26-30岁,4=31-35岁,5=35岁以上);F3-独生子女(1=是,2=否);F4-工作经历(1=无,2= 1年及以内,3= 1年以上);F5-回国时间(1=2018年,2=2017年,3=2016年,4=2015年,5=2014年或更早)。

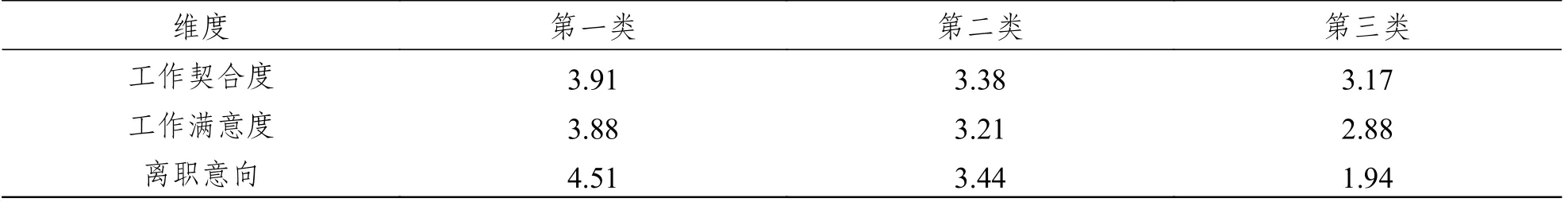

通过K-means聚类方法,可以将主观就业质量分为三类,聚类结果如表2中所示,其中第一类、第二类和第三类分别有88、82和33名海归。据此,将第一类命名为“满意工作”,因为此类海归在三个维度上获得的均分最高;依次类推,将第二类命名为“一般满意工作”,将第三类命名为“不太满意工作”。

表2 K均值聚类结果

(三)数据分析

在已有研究成果的基础上,本文将有序Logistic 回归模型和解释结构模型(ISM)相结合,综合分析“新生代海归”就业质量的影响因素,以及各影响因素之间的相互关系和层次结构。本文使用的数据分析软件有SPSS 22.0,AMOS 22.0和MATLAB 7.0。具体而言,AMOS 22.0主要用于对连续测量变量进行验证性因子分析。SPSS 22.0主要用于:(1)采用K均值聚类对主观就业质量进行分类;(2)对就业现状进行描述性统计;(3)使用有序Logistic回归探索显著影响就业质量的各个因素(由于因变量客观就业质量和主观就业质量均为有序分类变量,故采用此方法)。MATLAB 7.0用于构建ISM模型,以计算因素间的可达矩阵和实现层级分解。

四、研究结果

(一)就业现状描述

就业现状频率分布情况如表3所示,通过它计算出“新生代海归”的平均月薪为12426元,其中海归本科生8929元,海归硕士11722元,海归博士15093元。与2019 年全国高校毕业生的平均起薪(本科生为5417元,硕士生为8778元,博士生为13849元)相比(岳昌君,夏洁,邱文琪,2020),分别高出3512元、2944元、1244元。尽管本文的“新生代海归”是取得学位后约3年内回国的80后、90后人员,已具备一定的工作经验与能力,但是相对较高的平均月薪也在一定程度上反映了海外教育经历的优势。此外,主观就业质量的平均得分为3.56,与满分5分相比,处于“相对满意”的水平。

表3 就业现状描述

(二)有序Logistic回归模型

1. 客观就业质量的影响因素分析

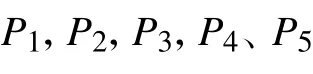

平行线检验P值1.000>0.05,说明各个回归方程互相平行,符合有序Logistic回归的基本要求。在表4中,有9个因素显著影响“新生代海归”的客观就业质量(即平均月薪),其中OR值是“自变量每改变一个单位,因变量提高一个及一个以上等级的比数比”(张文彤,董伟,2018,第181页)。

表4 客观就业质量的影响因素

首先,社会人口学特征。回国时间显著影响平均月薪,即与2014年之前回国的海归相比,2015年至2018年的OR值大致呈现下降趋势,如2017年和2018年回国的海归群体获得较高工资的概率分别只有2014年的0.073倍、0.118倍,即新近回国海归的工资较低。

其次,海外留学经历与国内高校学习经历。在海外大学排名和专业上,平均月薪不存在显著差异。在国外留学期间受政府项目和国外奖学金资助的海归回国后的工资都偏高且两者无显著差异,但是自费出国的海归拥有较高工资的可能性远远落后于前两者,仅有政府资助出国留学的海归的0.376倍(OR = 0.376)。在留学区域上,相比亚洲地区,在北美地区接受教育的海归获得较高薪资的几率更大(OR=3.216)。在出国留学的年限上,在国外学习的时间越长,获得更高薪水的可能性越大。研究还表明,在国外取得硕士或博士学位非常重要。同时,前置学历也很关键,无论硕士生还是博士生,如果拥有在国内研究型大学学习过的经历,月薪往往更高。通过频数分布计算可知,对于硕士生海归,在“国内研究型大学”(“985”和“双一流”高校)有过学习经历的群体(约12864元)比有“国内普通本科院校”学习经历的海归(约11100元)平均月薪高出1764元;对于博士生海归,前者(约16719元)比后者(约12727元)的平均月薪高出3992元;我们甚至发现 “国内研究型院校本科+海归硕士”的平均月薪(约12864元)与“国内本科、硕士(均是国内普通高校)+海外博士”(约12727元)持平,显然可见,出国前优秀的本科或硕士教育让海归在回国后依旧保持一定的优势。

最后,国内求职活动。求职频率是数值变量,参考水平是低分组,可见求职频率每增加一个单位,收入提升的概率随之增加(OR=3.262)。就收获的面试次数而言,它与平均月薪成正比。在就业区域上,西部地区出现低工资的可能性最大(OR=0.051),接下来是中部地区,而东部地区与北上广深的平均月薪都偏高且在统计学上并无显著差异。此外,政府行政部门的工资偏低,而外资企业和民营企业获得较高薪水的可能性最大(OR=45.901和40.063)。

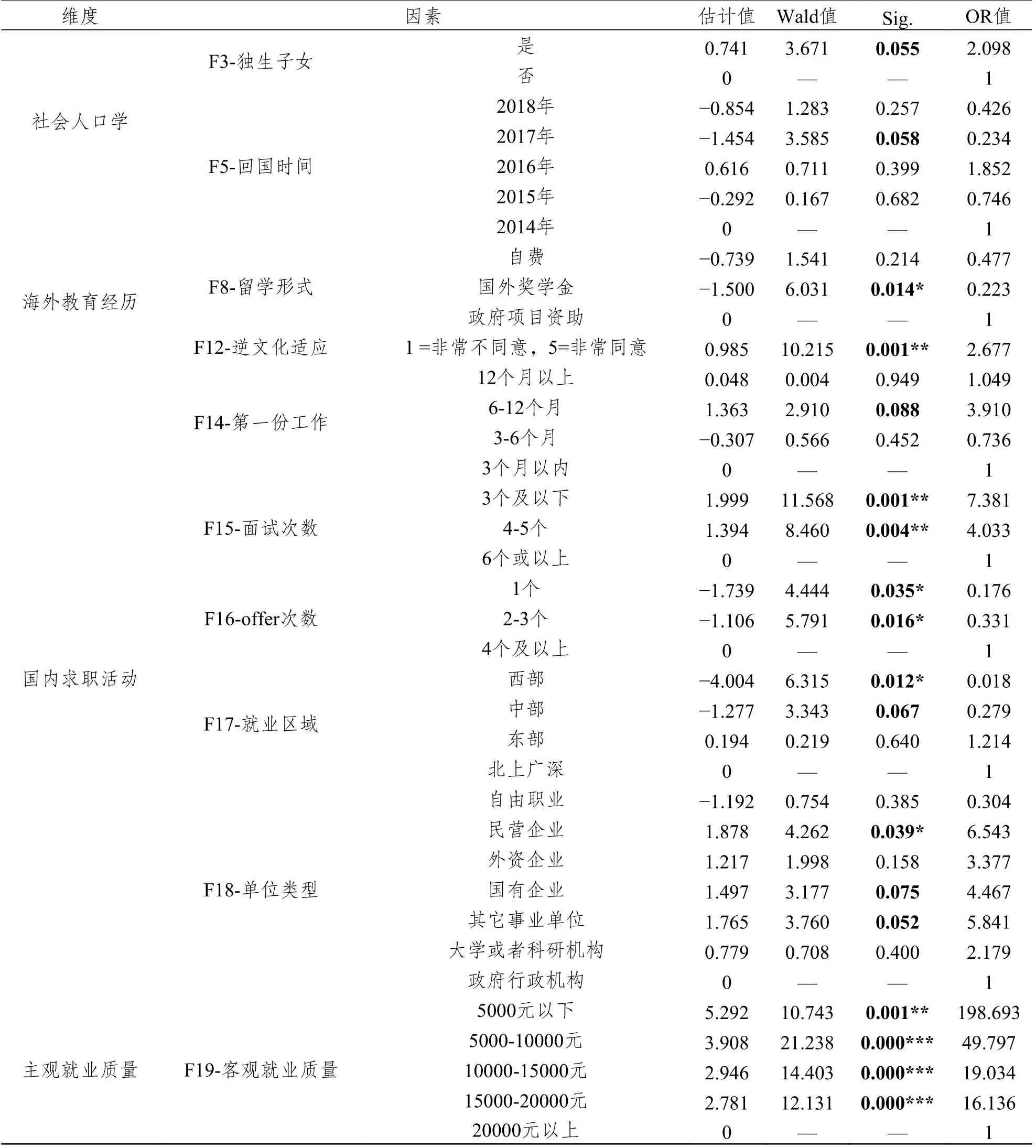

2. 主观就业质量的影响因素分析

主观就业质量,是三个程度递减的类别变量,因此依旧采用有序Logistic回归法进行分析。以第三类“不太满意工作”作为参照组,平行线检验P值0.952>0.05,符合有序Logistic回归的假设条件。如表5所示,影响“新生代海归”主观就业质量的显著性因素有以下10个。

表5 主观就业质量的影响因素

首先,在人口学变量中,本文统计检验发现,独生子女对工作的不满意几率高于非独生子女(OR=2.098)。研究样本中的后两年,尤其是是2017年回国的海归对工作的满意度较高,其他的人口学变量的影响不显著。

其次,在海外教育经历中,以“国内本科、硕士(至少一个国内研究型高校)+海外博士”为参照组,发现海归硕士和本科感知到的主观就业质量与海归博士无严格的统计学意义上的显著差异(故未在表5中列出),但是整体呈现出略高于海归博士参照组的倾向(OR<1),其中海归本科得分高的几率更大(P=0.111,接近临界显著)。研究还发现,如果“新生代海归”获得国外奖学金,回国后逆文化适应情况良好(反向计分),会更倾向于认可现有工作。

此外,在国内求职活动方面,第一份工作寻找成功的时间、收到的面试次数、offer数量、就业区域和单位类型是主观就业质量的显著预测因素。具体而言,在3个月以内找到工作比6-12月才找到第一份工作的海归更喜欢自己的工作。进入面试环节的次数越多,“新生代海归”们的主观就业质量得分就越高。然而,随着他们得到的offer增多,对自己工作的主观感知却越消极,如获得“1个offer” 的海归认为工作不满意的概率只有获得“大于3个offer”的17.6%(OR=0.176)。在中国西部地区(OR=0.018)就业的海归们普遍有着最积极的就业体验,中部地区的满意度紧随其后,而在民营企业、国有企业等工作的海归更容易表露出消极的就业感受。最后,平均月薪也会影响主观的就业质量,薪酬越高,则认为工作越适合自己,满意度增高,同时离职意愿降低。

(三)基于ISM 影响因素结构分析

有序Logistic回归虽然能计算和识别出“新生代海归”就业质量的影响因素及其影响度,却不能有效反映模型的基础性要素和过程性要素。因此,本文接下来运用ISM 模型来分析影响海归就业质量的各个因素之间的关联性和层次性,以找出影响就业质量的表层直接因素、中间连接因素和深层根源因素。分析的具体步骤如下(Attri et al.,2013):

(1)确定相关因素

依据Logistic 回归模型的估计结果,得出影响“新生代海归”客观就业质量的因素有9个,影响其主观就业质量的因素有10个。通过对上述影响因素的整合,本文的就业质量ISM模型共有15个因素:F3-独生子女,F5-回国时间,F8-留学形式,F9-留学区域,F10-留学年限,F11-学历,F12 -逆文化适应,F13-求职频率,F14-第一份工作,F15-面试次数,F16-offer次数,F17-就业区域,F18-单位类型,F19-客观就业质量,F20-主观就业质量。

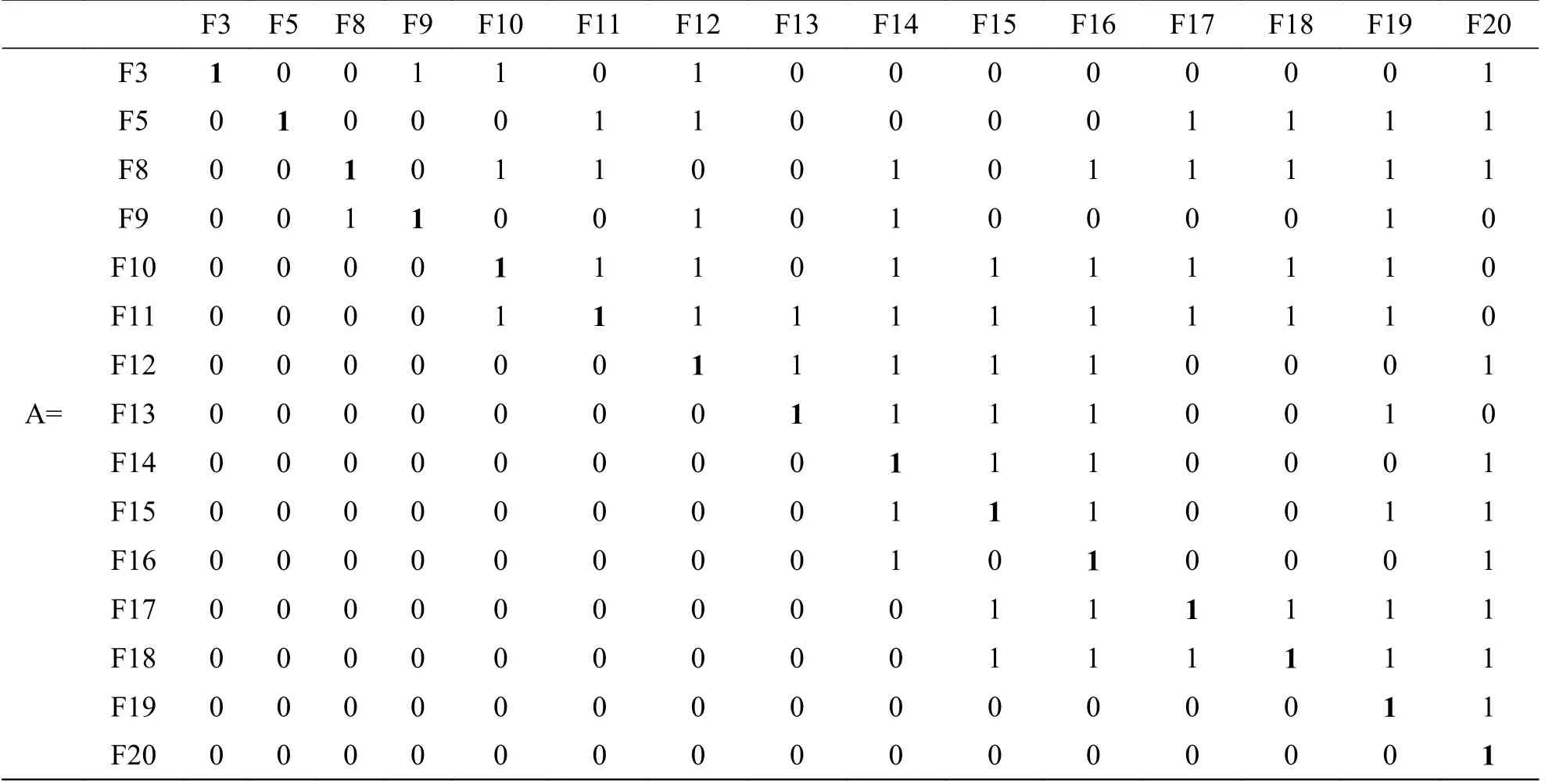

(2)建立邻接矩阵A

在咨询了三名回国就业海归、对本文数据进行简单的推断统计、结合相关文献的基础上,经过深入讨论与判断,确定变量之间的逻辑关系。表6的邻接矩阵A描述了系统中各元素之间的关系,其中“1”表示行因素对列因素有直接或者间接影响,“0”表示无影响。

表6 邻接矩阵表A

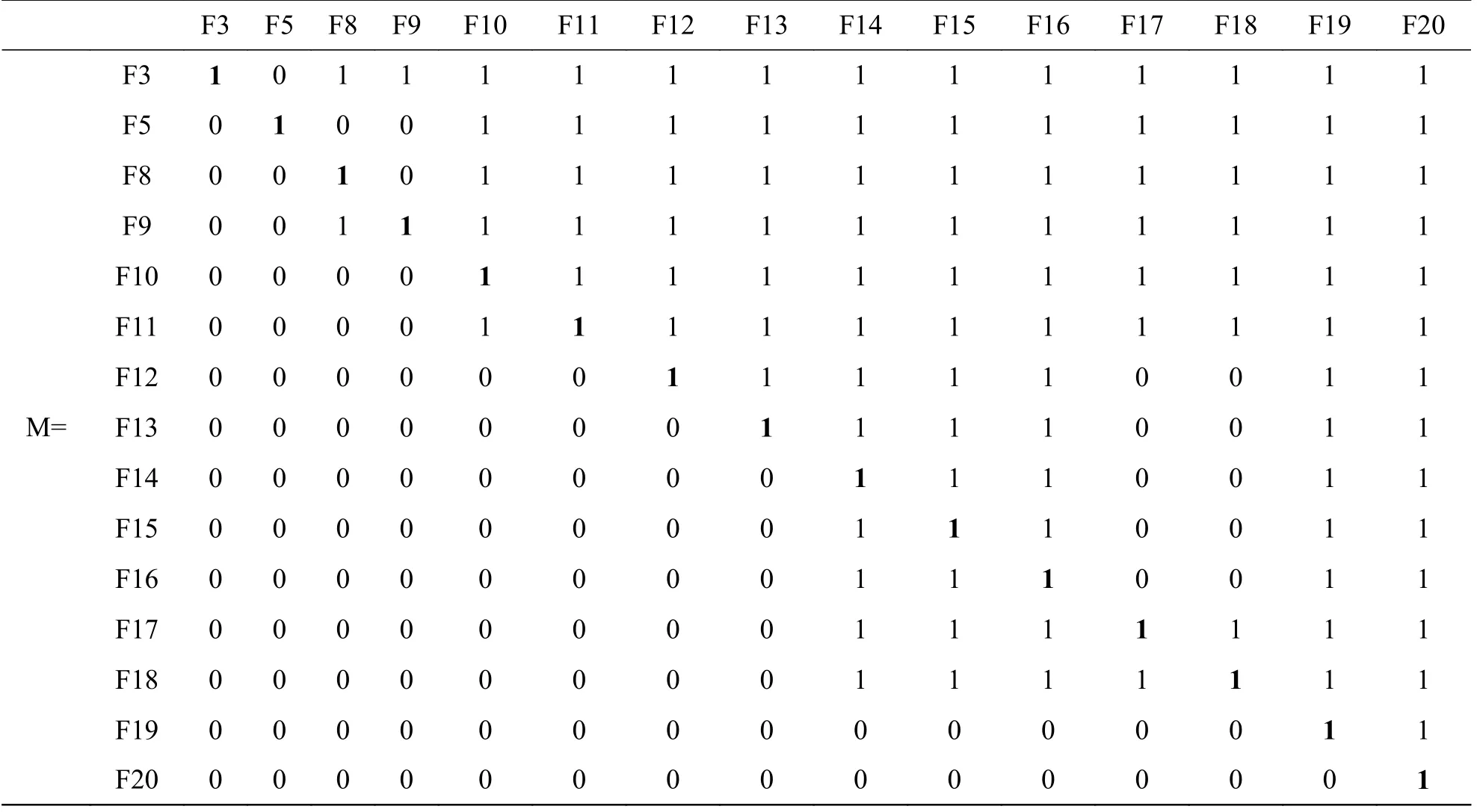

(3)建立可达矩阵M

表7利用Matlab 7.0 软件,通过公式(5)(其中I表示单位矩阵,矩阵的幂运算采用布尔运算法则),得到邻接矩阵A的可达矩阵M(刘玮,王乐,张世钰,2018;孙莉莉,王其源,2019)。

表7 可达矩阵M

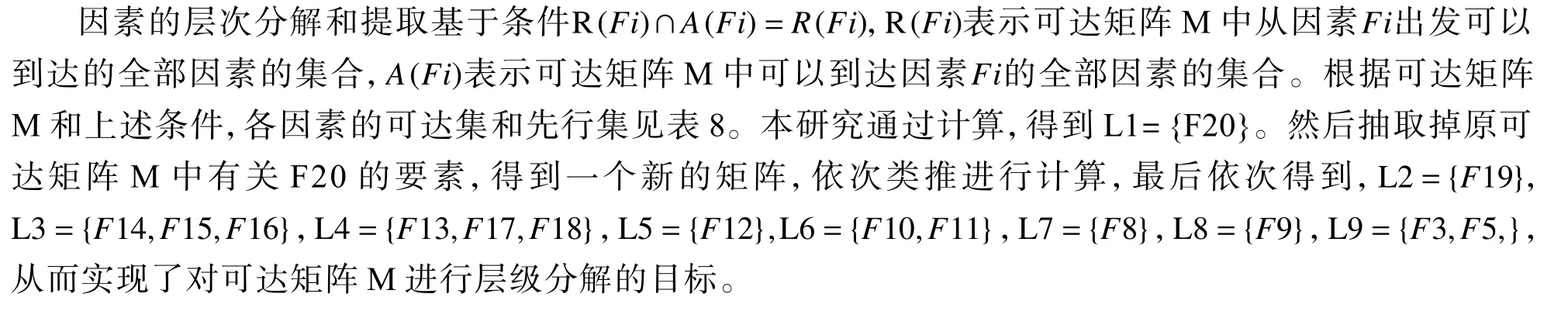

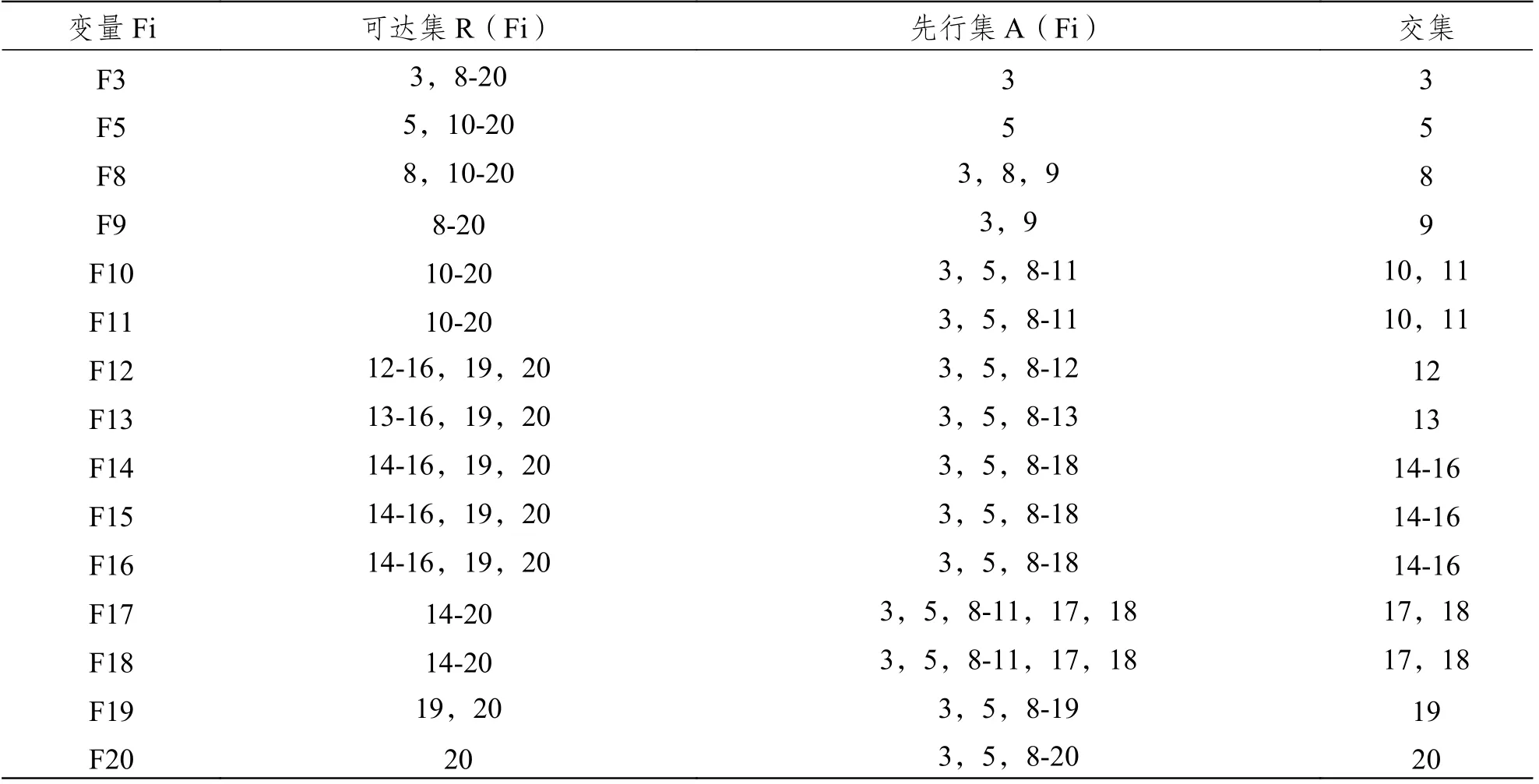

(4)确定因素间的层级结构

表8 可达集、先行集和交集

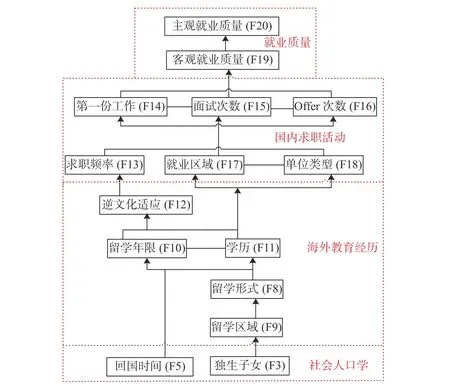

(5)建立解释性结构模型

根据因素间的层级结构,同一层级的因素用相同水平位置的方框表示,根据因素间的逻辑关系,使用有向的线段将各个因素连接起来。随后将变量符号转换为对应的因素名称,得到“新生代海归”就业质量影响因素的ISM模型(见图2)。最后的结果为:社会人口学和部分海外教育经历因素在“新生代海归”的就业质量模型中发挥深层根源性作用,海外教育结果(如学历、逆文化适应等)是处于中间水平的关键连接因素,国内求职活动是影响就业质量的表层直接原因。

图2 就业质量的ISM模型

五、结论与启示

(一)研究结论

1. 社会人口学因素和部分海外教育经历在就业质量中发挥着深层根源性作用

在ISM 的结果中,回国时间、独生子女、留学形式、留学区域和留学年限是影响“新生代海归”就业质量的深层因素。本文的研究表明,人口学变量中不同性别、年龄、工作经历未对就业质量产生显著影响,有显著意义的是两点:一是“新生代海归”回国后工作年限的增加与工资收入成正相关,如2017年和2018年回国的海归群体获得较高工资的概率分别只有2014年的7.3%和11.8%。这符合一般的职业发展规律,即随着回国时间的增加,海归们亲眼见证职场变迁与发展,职场阅历逐渐丰富多彩,他们从涉世不深的职场新人逐渐转向力所能及地承担挑战性较高的工作任务,获得了更多的职位晋升机会,因此工资相应提高。二是“新生代海归”非独生子女对工作的满意程度远远高于独生子女(OR值为2.098)。产生此差异的原因与家庭环境密不可分。独生子女一般独享家庭中的各类资源,并获得聚焦性的关爱,这使得独生子女在竞争激烈的职场中因为不适应而产生消极的情感体验。而非独生子女由于家庭资源的稀释(Blake,1981;Downey,2001),在成长的过程中需要与兄弟姐妹共享资源,长此以往他们会习惯于各类资源的选择和分配,这样有利于更好地理解职场环境。

同时,为鼓励学业成绩突出的中国学生出国留学,我国政府设立了专门机构,对部分优秀的高层次人才提供财政资助。本文的研究发现,由政府资助出国留学和获得国外奖学金的“新生代海归”拥有高工资水平的可能性远远超过自费留学的学生,这与许家云(2014)的研究结论基本一致。这一方面是因为高层次人才在国家政府和国外研究机构获得资助的比例较大,另一方面也表明在中国就业市场上,个人学业能力的重要性凸显。此外,在教育经历上,研究结果表明选择在北美地区学习,更有可能获得较高薪水。

2. 海外教育结果是至关重要的中层连接因素

本研究的海外教育结果,包括学历和逆文化适应,对“新生代海归”的就业质量产生显著性影响。本文研究表明,中国“研究型大学”的学习经历对“新生代海归”的平均月薪有积极作用。比如,在相同学历的条件下,拥有“研究型大学”学习经历的硕士、博士的平均月薪分别比只有国内“普通本科院校”学习经历的人平均高出15.9%和31.4%。经过深入研究,我们将此归结为以下三点:一是知识重组理论。知识是嵌入个体的,个体的流动促进了知识的流通。丰富的海外知识,结合出国前在国内研究型大学学习的知识,有利于观点形成和创意生成(Fleming,2001)。例如,Franzoni,Scellato & Stephan(2014)通过对16个国家的14299名科学家调查发现,移民科学家的学术表现优于没有国际流动经验的本土科学家。这种知识重组使得海归们独具优势,他们可以利用丰富或独特的知识集发掘更宽广的职业发展机会。二是就业单位类型不同。在我们的样本统计数据中,“国内研究型本科+海归硕士”倾向于进入高薪待遇的外资企业,而海归博士中,进入高等院校就业的人数最多,因此部分研究型硕士和博士的工资接近。三是本土研究型大学的教育优势。国内就业市场充分显示出了对排名靠前的本土高等教育的认可。

同时,关于教育程度与主观就业质量的关系,本文中数据显示,与海归博士参照组相比,海归硕士和本科感知到的主观就业质量与之无严格的统计学意义上的显著差异,但是在接近临近显著水平(P=0.111)上,海归本科依然呈现出得分高的倾向性。“新生代海归”群体中可能存在“幸福—学历之谜”,即受教育程度与主观就业质量呈现出负相关趋势,海归本科的主观就业质量较高,而海归博士较低。我们也可以用社会比较和心理需求来预测这种差异。从社会比较的角度来看,与教育水平类似的他人比较能有效预测个体主观心理感受(于海波,郑晓明,2008;Festinger,1954)。虽然整体上学历越高,收入越高,但是通过与2019年国内全国高校毕业生的平均起薪相比,海归本科、海归硕士和海归博士分别高出3512元、2944元、1244元,呈下降趋势。从不同学历海归间的这种“工资溢价”,可以看出海归本科的相对优势更明显,因而对工作的满意度会更高。在心理需求层面上,我们可以将“新生代海归”的学历看做是一种投入,将回国后工作带给他们的薪资收入减掉学历,就得到了经济学上的生产者剩余(刘正山,2019),我们把这种剩余理解为心理满足。海归博士在教育上投入的经济和时间成本明显高于海归本科,例如近年来,英国等发达国家对博士的培养资助减少(孙维,马永红,张乐妍,2019);在美国,获得博士学位所需时间为5年以上(张建奇,唐丽,2013)。而学历越高,衡量工作时更追求精神上的心理需求,正如有研究指出,博士生在择业过程中最看重的前两个因素是行业前景和职业发展空间(徐贞,2018)。如果就业愿望与现实满足的差距较大,就可能导致经历十年寒窗苦读的海归博士感到就业质量不尽如人意。

3. 求职活动直接关系到就业质量

ISM模型结果显示,求职活动直接影响着主观和客观层面的就业质量,我们可以从求职活动的积极性和选择性两个方面对此影响进行分析。首先,锲而不舍地争取面试次数对整体就业质量会产生积极作用,如获得“5次及以上面试数”的海归获得较高工资的概率约为“少于3次面试”的2.5倍。但是,offer数量与主观就业质量呈现负相关,如获得“1个offer”的“新生代海归”对工作不满意的概率只有获得“大于3个offer”的17.6%,这一点可以用“短缺原理”来解释。当人们面对可选择的工作数量越多时,越不快乐,因为一旦在现有的工作中遇到挫折,就会挂怀起未被选择的那份工作,怀疑自己目前的选择不是最好的。相反,当可选择的工作数量越是有限时,人们的心态反而会比较坦然,因为没有退路,也会更容易感到满足。

从求职地域来看,与北上广深相比,选择在西部地区就业,工资可能更低(OR=0.051)。中国中西部和东部地区经济发展不平衡,一般而言,“新生代海归”在海外留学期间普遍投入了较高的时间和经济成本,所以对自身的定位较高,在寻求工作的时候对工作区域、生活环境等都有比较高的要求,所以大多数“新生代海归”更愿意在东部地区,特别是在北上广深工作。但是与此同时,在经济欠发达地区,尤其是西部地区(OR=0.018)就业的海归们普遍有着更积极的就业体验。此外,外资企业和民营企业获得较高薪水的可能性分别是政府行政机构的45.9和40.1倍,可见研究生海归可以通过选择进入外资类企业等获得明显更高的收入,这与孙榆婷等人(2016)的结论一致。此外,“新生代海归”的留学专业多集中在新兴技术、财经金融等专业,加之他们良好的外语能力和对高薪资酬劳的期望,外资企业、民营企业等也是部分“新生代海归”心仪的工作单位。

最后,我们需要说明的是,考虑到本文的研究样本数量较少,自变量个数较多。我们把三类自变量分开也做了尝试,发现除了性别和工作经历会对客观就业质量产生影响以外,其他结果与全模型做出来的结果基本一致,说明结果基本不受样本量的影响,因此研究还是报告了全模型的结果。加之我们的样本中未存在本科、硕士和博士学位均在海外获得的海归,因此后续研究中可以考虑扩大整体海归样本,同时纳入此类学历构成海归进行对比。

(二)研究启示

1. 国家适当扩大本科生留学资助比例与规模

丰富的海外求学经历对职业发展大有裨益,例如“新生代海归”的平均月薪和满意程度都较高,这一定程度上与目前我国政府和高等院校为了搭建高层次、高质量的中外学术交流平台,设立多种形式的财政资助通道有关,但是本研究中本科海归的自费留学比例(64.3%)远远高于博士海归(25.9%)。基于此,国家和政府可以适当加大对本科生,甚至是高中生出国深造的资助比例。此外,国家和各级政府可以积极探索国家、单位、个人三方按比例分担成本机制的新道路(出国留学财政政策研究课题组,2015),从而鼓励更多的优秀学子出国留学。

2. 各级政府积极引导海归回国就业

通过不懈努力获得更好结果的规律在就业领域是可信的(Bae & Mowbray,2019)。本研究表明,增加求职频率和面试次数,可以带来更高的收入。但是对于“新生代海归”而言,他们在国内求职时往往面临着不熟悉国内就业环境的问题,比如他们的毕业流程与国内招聘单位的时间不匹配,形成了“就业时差”,导致求职机会减少,求职时间延长。因此各地区各部门应该完善留学人员服务机构建设。例如,政府部门应该加大宣传我国有关“新生代海归”就业和创业的新政策,吸引“新生代海归”回国参与祖国现代化建设。其次,留学人员服务中心和工作站可以在官方网站、微博、公众号上,提供给“新生代海归”更多国内招聘岗位的信息。此外,还可以适当开展一些线上的求职技能培训和讲座等,尽早引导海归融入国内的就业文化,以帮助“新生代海归”争取获得更多的求职机会和获得更大的面试几率。

3. 用人单位多手段加强海归就业后心理指导

逆文化适应在一定程度上决定了归国人员的职业认同感(Andrianto,Jianhong,Hommey,Damayanti,& Wahyuni,2018),若“新生代海归”出现逆文化适应困难,在工作中存在较大的心理落差,那么将难以实现自己的职业理想,也不利于用人单位的可持续发展。本研究表明,海归博士的主观就业质量偏低,因此高校和科研机构要尽量为他们创造良好的科研环境,培养他们的职业发展信心。此外,对“新生代海归”就业较集中的单位,特别是民营企业,应提供心理咨询等服务。加上独生子女对工作的满意程度远远低于非独生子女,因此还需要重点关注独生子女的心理状态的稳定性与积极性(包括职业认同感、就业满意度等),引导他们以阳光健康、积极向上的状态投入工作。

4. 海归自身放眼于长远发展

本文调查显示,在中西部地区就业的海归普遍拥有更积极愉快的就业体验。在就业竞争日益激烈的今天,“新生代海归”应该树立正确的就业观念,调整好心态,更看重自身发展空间(魏华颖,张乐妍,徐欣楠,2018),岗位的发展潜力及岗位的社会价值与意义,可以适当把目光投向中西部地区或者二三线城市。同时,学有专长的“新生代海归”可以拓宽就业视野,在一些新型知识领域,如法律金融、新型医疗医药、文化传媒、计算机信息技术等,从事新技术、新产品研发。此外,还可以和国内毕业生联合创设创业平台,以更好地发挥海归在外语沟通能力、国际化视野、海外联系等方面的亮点(钟云华,2016),以及本土毕业生在国内人际关系、国内市场信息掌握方面的优势。