殷墟卜辞中的“舞”字新考

2021-12-04蓝凡

蓝 凡

一、引论:“舞”——殷商王朝的神秘世界

“舞”是汉语对作为艺术的舞蹈的一种统称。

殷墟卜辞“舞”字的出现,是殷人对史前先民就“手舞足蹈”活动形态这一声音言语称呼的文字确认,也是华夏民族跨入文明阶段后,对“手舞足蹈”活动形态的正式文字记录。换句话说,上古史前先民“手舞足蹈”的群体活动,随着文字的诞生,终于能将这种“Wu、Wu”的声音以言语称呼,并用“图画式”的象形文字统一了下来,这便是声音的文字化。

《甲骨文编》收录“舞”字19个;《殷墟甲骨文编》收录了“舞”的同字异形体51个,加上异体字6个,总计57个字形字体①。这些字形字体在现今能够统计的5 000余个甲骨文字(其中能辨识的有2 000余个甲骨单体字)中②,比例虽不算很高③,但在对“舞”字的辨识与解读上,歧义的复杂性却是相当高。从众多甲骨卜辞中的“舞”字来看,其基本的字形是一致的,即总体上是一个“象形”的双臂张开,双臂下悬两物及双腿微开的正面直立舞蹈人形。但问题是:为何殷墟卜辞甲骨文“舞”字,要“取”此“形”?其双臂下悬两物为何物?它与殷商的国家政权有何关系?取形与取义的联系何在?这些问题纷乱复杂,给我们对商代舞蹈基本面貌的认识带来了困扰。

中国象形文字是“仰观天象、俯观于地、近取诸身、远取诸物的结果,即文字源于生活,是对社会生活的反映。文字产生的时候,许多象形文字就是对现实生活中事物的生动概括”[1]。很显然,殷墟卜辞“舞”的这种基本字形,不仅仅是源于生活,是“近取诸身”的结果,更重要的是它反映了殷商社会晚期的真实生活,是殷商王室权力的结果。换句话说,“舞”的通用字形在商代的存在,不仅仅表明了这一字形的通约性,同时也表明了其在殷商王权下的合法性。可以说,从象形文字的取形到统一,是个漫长的历史过程,从“舞”的众多的同字异形体或异体字中,我们要探讨的是这种“取形得义”背后的原因,商代社会生活和舞蹈活动的变化发展,以及商代先民对舞蹈的认识。

二、近取诸身——“”作为“舞”

虽然,甲骨文是目前中国所能见到的最早且最成熟的文字,但却仍然带有原始文字的痕迹。殷墟甲骨文字由字形、字义、字音三要素组成,其构成方法为象形、假借、形声三种。“依类象形,故谓之文”[3]1306,所谓象形字,就是按客观事物的形象描绘出的文字,而字义释读的前提正是对字形判断的正确⑤。高亨说:“舞字,篆文作,从大,像人双手执舞具之形。”[4]125这就是说,“”作为舞蹈的祈雨功能,与其活动时双手所执之物有关,这显然是中国象形文字“近取诸身”取形的结果——双手所执之物。

“曳牛尾而舞”出自葛天氏之乐的上古传说。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕,一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五谷》,五曰《敬天常》,六曰《建帝功》,七曰《依地德》,八曰《总禽兽之极》。”[6]杨荫浏释义为:“是由三个人执着牛尾,踏着脚步,唱八首歌曲。”[7《]吕氏春秋》成书于秦灭六国之前的公元前239年左右(战国后期),“葛天氏之乐”虽不是信史,但手“操牛尾”用于殷商王室的求雨祭祀舞蹈活动,则是极有可能的。这是因为:

图1 甲骨文“舞”与“尾”的字形比较图

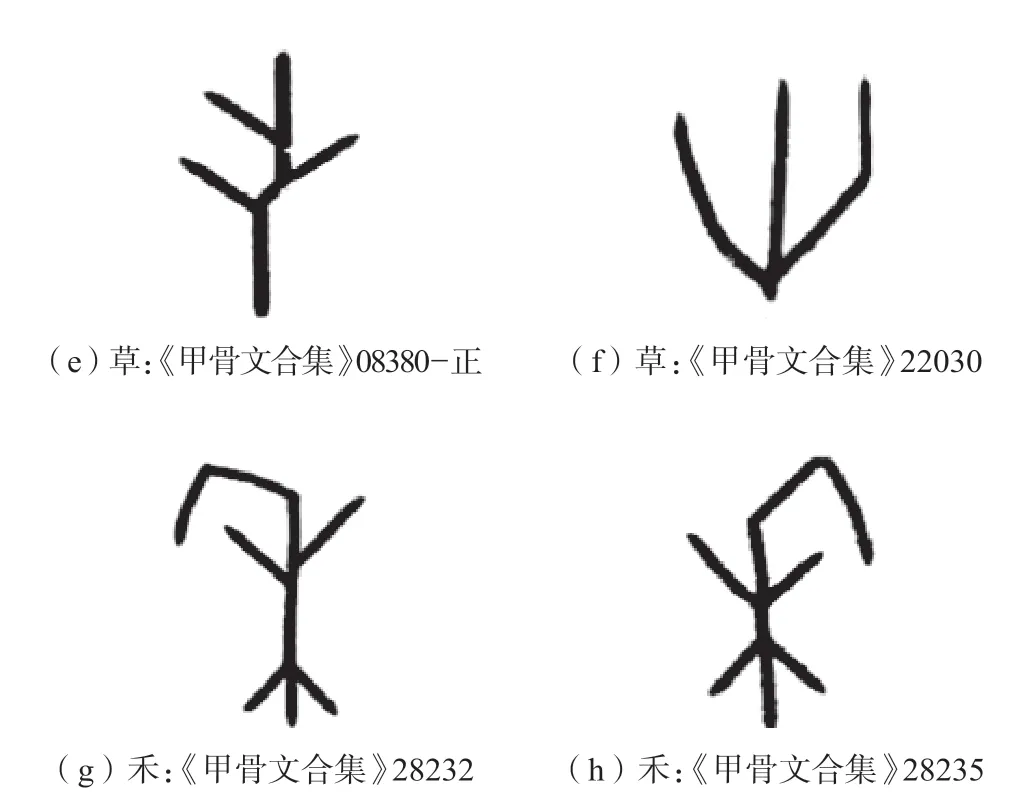

图2 甲骨文中的“羽”“衣”“草”“禾”字形图示

图2中(a)(b)之“羽”的字形,耷拉的斜线向上,且单边,而且持羽是文舞的标志,其是史前祭鸟(太阳)舞蹈的移形⑪,祈雨的象征性不强。(c)(d)为“衣”的字形,在“形象”上与“”相差太远,加上长“袖”善舞是两汉舞蹈的风尚,与殷商时期整体的舞蹈风格并不合。(e)(f)之“草”的字形——即所说的树枝,“屮”即“艸”字,为古文“草”字,其甲骨字形仅一撇,且向上,即使倒置,也与“”字不符合⑫。(g)(h)之“禾”的字形,突出了“禾”之“穗”的下垂弯头部分,与“”的执物之形差别很大,更不用说用树枝和稻穗作祈雨祭祀之物,相关性不明显。所以,笔者认为这四种说法的可能性都不太高。

第二,祈雨舞蹈活动是商代最重要的祭祀活动之一,双手执牛尾而舞的祈雨,符合国家的基本利益。

在商代,祭祀是最重要的国事活动之一。殷墟甲骨文字是殷商王室的占卜记事文字,它反映了殷商王朝后期的国事与王室活动⑬。“尧、禹有九年之水,汤有七年之旱。”⑭殷墟卜辞中多有关于风、云、雨、雪、雹、雷、虹的记载,也佐证了商代的气候较今温暖。正是由于气候原因,殷商王朝后期,为应对农事耕作与气候旱灾,舞蹈“”作为祭祀求雨手段的一种,成为殷墟甲骨刻辞上的主要占卜记述事项,也说明“”是国家主持的祭祀活动。而被尊为殷商高祖之一的王亥⑮,在位时,非常重视牛对农牧业及货物流动的作用,发明了牛车,被赞为“胲作服牛”,“宋衷曰:胲,黄帝臣也。又云:少昊时人,始驾牛。”[8]这对商早期的农业与商贸起了很大的作用。殷商后期,王亥已被尊为祖先神,王室将“作服牛”用作求雨祭祀活动,一是希望求得先祖的庇护,二来与牛对农业丰产的作用正相吻合⑯。

第三,双手执牛尾而舞,不仅体现了祭祀活动的神圣性和神秘感,更体现了作为祭祀活动的礼仪等级性。

将“牛尾”作为舞蹈的道具,用对牛的模仿来展示祭祀的虔诚,不仅使得整个祭祀活动充满了神圣性和神秘感,而且更重要的是,我们从甲骨“舞”字上还可以进一步假设,至殷商社会后期,王室的祭祀仪式或许已经形成了一套比较完整的礼仪制度。如图3所示,“操牛尾”的数量多寡,代表了祭祀级别的高低:从操一“尾”——一道向下耷拉的斜线,到操二“尾”和三“尾”——两道和三道向下耷拉的斜线,显示了祭祀仪式的等级规格。

图3 甲骨文“舞”背后隐藏的祭祀仪式的等级制度图示

在笔者看来,操牛尾的数量多少除了代表祭祀仪式的不同等级以外,图(d),同时也代表了双臂不是“悬挂”或“曳着”牛尾,而是“捆绑”着牛尾,不难看出,此时的寓意已经“化身”为牛;图(e)是既“曳”又“绑”;图(f)更是在腿上也“捆绑”了牛尾,不仅寓意“化身”为牛的程度,还可推测其祭祀等级更加特殊。而最后一个“舞”字,身体胸前也“捆绑”了牛尾,人字形头部上方多刻划了一横,类似戴冠,估计是个领舞者,或者是级别很高的贞人⑰。至于殷墟卜辞中的“”字,是否是代表了边唱祭词边舞蹈,还有待进一步的考察。

非常有趣的是:《殷墟甲骨文编》还收有至今尚无法辨识的、字形类似“”的24个甲骨文字。其实仔细辨认后就会发现,这24个甲骨文字可以说都是“舞”字的异体字(见图4)。

图4 与甲骨文字“舞”相似的尚未辨识的甲骨文字形图示

中国的象形文字自被创造以来,在很长一段时间内,就是少数人掌握的权力象征。“现在知道的最早的文字,是殷墟的甲骨文,由它再向前,也仅只能追溯到殷商时代的中期以后。甲骨文一般是刻在用来占卜的牛肩胛骨和龟甲上面的,而刻字的甲骨一般都是为殷王占卜的。除了甲骨文以外,考古发现的殷商文字只有铸刻在青铜器上的铭文,其内容一般都是记录国王与他的诸侯大臣赐赏礼品的各种场合。所以我们可以说现有的中国最早的文字,多与占卜祭祀有关,并且是专为统治阶级服务的。”[9]专为殷商王室服务的求雨祭祀舞蹈,被“取形”后成为殷商社会舞蹈的一个总称,便证明了这一点⑱。从甲骨文字“”的执牛尾而舞的取形来看,可以基本断定,其字形、字义、字音呈现出了与国家权力的高度统一——史上传下来的这种“手舞足蹈”的活动和“Wu”的声音言语称呼,与正面执牛尾而舞的人形的统一,也说明作为国家的求雨祭祀舞蹈或身体动作行为,已经成为殷商国家权力的象征,是权力渗透“取形造字”的 体现。

三、远取诸物——作为“舞”的“”

图5 甲骨文字“舞”与甲骨图示

图6 甲骨文“”与史前舞蹈彩陶盆及岩画舞蹈的三大类型比较图

但就现在所能看到的国内和流散国外的共计 15 400余片甲骨文甲骨来说,“”不存在同字异形体,这表明,在殷墟卜辞中,“”字是个孤证⑳。这至少说明,当“”作为“舞”得到权力的肯定而通行时,“”作为一种字形,至少已被边缘化,不为殷商王室所使用。换句话说,当祈雨祭祀成为商代的国家礼仪行为,殷商王室将先祖的“服牛”行为用作祈雨的祭祀之后,以模仿“像人两手曳牛尾”的祈雨舞蹈,便成为最通用的“舞”的象形造字。殷墟卜辞中出现如此多的同字异形体“”,就足够证明这种造字构形的流行。

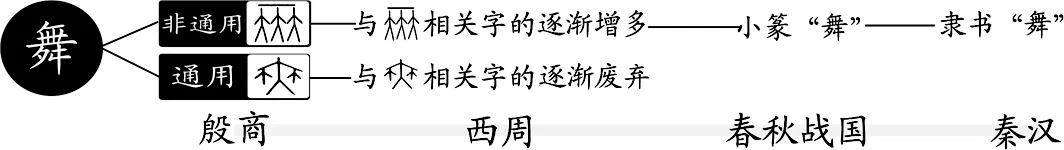

这是一个值得我们思考的问题。随着商灭周兴,作为殷商王朝的国家祈雨祭祀舞蹈制度遭废止,作为“舞”的“”字,也退出了历史舞台。特别是至春秋战国时期,礼崩乐坏,人们对“舞”的认识,开始从“双手执牛尾而舞”转向“手拉手的群体性舞蹈”,作为“舞”之初文的“”,又重新成了关注的对象。加上西周的都城丰镐(丰京和镐京的合称)和秦的都城咸阳,都在今天的陕西西安一带,秦灭六国后,针对“言语异声,文字异形”[3]1312,推行文字改革,统一了当时显得混乱的文字,主要是在秦地文字基础上进行的。所以李学勤说:“秦代统一文字,是中国文字发展的重大转折之一。后世的篆、隶、楷、行、草各种字体,主要源于秦的文字。秦朝以法令禁绝不合于秦文字的字体,同时颁行李斯《仓颉篇》、赵高《爰历篇》、胡毋敬《博学篇》等字书,作为文字教育的课本,起了很大的效用。汉初的文字,完全继续了秦代发轫的轨道,使文字终归统一。”[10]333这就是说,秦统一文字后,战国时期的“篆文”,被认作“古文”,“东周的古文字,特别是战国时的文字,有其突出的特点,在中国古文字发展史上自成一个阶段”[10]332。“今文”则指统一以后的文字。至西汉时期,人们已经不能识读被废除的“古文”,主要也就是指的战国文字㉑。

最典型的就是其中“無”(无)字的悬案。

最早从战国时期开始,就一直流传着“舞”与“無”为同体字,“無”是“舞”的初文。高亨说:“‘无’者,奇字無也。無即古舞字,篆文作,从大,像人双手执舞具之形。无亦古舞字,篆文作,像人戴冠伸臂、曲胫而舞之形。無、无皆借为有無之义。”[4]125意思是说:甲骨“無”字是最早被使用的“舞”字。所以王襄也说:“,古舞字,通‘無’,像人两手执氂尾而舞之形,为舞之初字。”[11]即最早的“舞”字是“远取诸物”的“無”字,甚至舞、無相通。

由此可见,“巫、無、舞一体三面”说,也不能完全确立。庞朴说:“巫、無、舞,是一件事的三个方面。因而,这三个字,不仅发一个音,原本也是一个形。”[13]这种判断无疑是不完整的。我们可以认可绝大多数人对“无”的哲学解释:指一种无形、无名、虚无等的哲学范畴,也就是老子说的“天下万物生于有,有生于无”。“無字被选定为道家的哲学范畴,有其深远的思想渊源。在甲骨文中,無字是一个舞蹈者的形象,作、等形,像人执牛尾或茅草而舞。無和舞本是一个字。”[14]但将巫、無、舞三字说成是“一件事的三个方面”,“原本也是一个形”和“一个字”,则是没有认识到“無”与“”并不是一个形或一个字,而是“”字变化的结果。这种认识乃至影响了我们对“巫”与巫舞的认识㉔。

“东方列国的文字,原来同秦文字都是从西周文字发展而成的,然而却走了不同的途径,以致形体风格相去越来越远。”[10]337“秦隶简化了篆书的结构,也有不少简化或假借的现象,但偏旁较为固定,书写简便,得到人们的欢迎,由秦到汉初几十年间,终于取得了全国的公认。”[10]339由“”替代“”不仅仅是字形的胜利,还是一个国家政权替代另一个政权的胜利。这表明,在“舞”的造字过程中,从单纯的祈雨表达到普遍的群体性舞蹈形态,得到了国家和社会的认可,也是殷商以降舞蹈发展变化的真实写照。

四、余论:殷商的祭祀舞蹈世界

现在我们做个小结。

从甲骨文造字的字形、字义、字音三要素考察,殷墟卜辞“舞”字的信息量是足够多的。

甲骨文字是中国最早的成熟文字。殷墟卜辞中的“舞”字,最形象地契合了“近取诸身、远取诸物”的取形造字原则,更从一个侧面反映了殷商社会舞蹈的演变历史。可以这样说,从殷商至今,我们对甲骨文字“舞”的误读,实际上就是对殷商时期舞蹈的误读。

甲骨文字“舞”的出现,说明了历经数千年的演变发展,“舞蹈”作为一种独立的艺术样式,被用文字的形式正式固定了下来,也表明了其自身的真正成熟。就这种意义而言,殷墟卜辞中“舞”字的出现是独立意义上的出现,其能指与所指是非常明确的。换句话说,殷商时期作为独立样式的“舞”,从言语(声音)的称呼到文字的确立,其指向非常明确,是指将人体的“手舞足蹈”用于国家的祭祀性活动。

在殷墟卜辞中,“舞”的最通行的字形,是根据舞蹈的功能和舞具的特点来取形造字的,它最真实地表达了作为国家祈雨祭祀活动中的这种舞蹈的状况与作用。这表明“双手执牛尾而舞”,是商代后期典型的祭祀舞蹈形式。但更重要的是,它表明了在某种意义上,甲骨取形造字的本质,既代表了舞蹈发生的动因,也是国家权力的本质。换句话说,“舞”字的定型,是舞蹈自身的需要,也是国家权力的需要。“从商代起中国文字就成为一种文化凝聚力,使交流得以跨越时间和地域的分隔。同时,书写在某种意义上是排他的,因其只限于受教育的精英,而直到近来他们一直是人口的少数。然而,书写仍是塑造文化认同的有力工具,文字相应拥有崇高的地位,有时近于神 圣。”[15]26

另一方面,这种“象形”的文字化突出了舞蹈中的舞具形象,是对舞蹈造型舞具的静态取形。这种取形突出了舞具的视觉重心,也就是放大了舞蹈的基本造型呈现。由“”呈现的这类舞蹈,其风格是神圣和凝重的,带有神秘色彩;其动作幅度不会很大,节奏也略显缓慢。

图7 殷商甲骨文“舞”字变异图

对殷墟卜辞中“舞”字的考证,并不仅仅是字形变化的考证,“文字的功能包括:标记口语、提供一致的交流手段,以及传达政治、宗教或社会权威”。[15]28它更是对殷商时期舞蹈活动的考证。殷墟甲骨卜辞中的“舞”字的存在与变化,是殷商社会中后期舞蹈活动的反映,即它一定是殷商社会与舞蹈自身的双重作用的结果。

殷墟卜辞的内容基本是以商为中心,所记内容主要是商王和大贵族的活动,在反映整个商代社会方面具有一定局限性。“战国中期以后的简帛、陶器、兵器、玺印、货币上的六国古文,变化奇诡,而且有更大的地域性。同样的一个字,在不同的诸侯国往往有相差很大的几种写法。”[10]338自古中国方言众多,甲骨文字很可能仅是当时的一种方言文字之一,即使它是最通行的方言,也未必可以全面统摄当时所有的方言文字。所以在商代,王室的非祭祀舞蹈、王室以外的舞蹈及民间舞蹈活动状况,在这种甲骨卜辞中并没有得到充分的体现。

对殷墟卜辞中的“舞”的考证与探寻,虽然由于材料的局限(甲骨文的数量还远不能反映殷商王室的全部,以及甲骨文以外的文明记载),我们还不能还原殷商舞蹈的全部,但其毕竟是探知殷商舞蹈的重要一环,是我们再建对商代舞蹈认识的必要途径。

【注释】

①另有至今不能辨识的、形似“舞”字形体字24个,加上则达81个。

②其中能得到公认的仅为1 000多个。

③参见:中国科学院考古研究所.甲骨文编[M].北京:中华书局,1965:255.韩江苏,石福金.殷墟甲骨文编[M].北京:中国社会科学出版社,2017:64.国内和流散国外的甲骨文甲骨目前共计15万片左右。殷墟出土甲骨文,最多的是小屯,次为花园庄东地和侯家庄南地,其余地点均属零星出土,内容也多为习刻。

④有些学者将其全部读作“無”,我认为是种误读,我们将在第三节中加以讨论。

⑤假借是对一些难以描绘的字符,借用一些已有的象形字作为代用。形声字在殷商的大部分时期都不发达,直至帝乙、帝辛时代,形声字才发展起来。

⑥数字为《甲骨文合集》和《甲骨文合集补编》中的甲骨编号。郭沫若.甲骨文合集[M].北京:中华书局,1982.彭邦炯,等.甲骨文合集补编:2[M].北京:语文出版社,1999:461.

⑦参见:洪成玉.古“舞”字释义[J].舞蹈论丛.1982(4):68.

⑧此说最早来自《说文解字》对“巫”字的解释:“像人两褎舞形”,参见:许慎.说文解字注:上[M].段玉裁,注.南京:凤凰出版社,2015:357.

⑨“‘舞’中手执之物具体而言是树枝状,由于‘舞’字在形体表现时树枝从手中下垂,所以树枝也成了颠倒形。”参见:徐山.说卜辞中的“舞”[J].艺术百家,2011(1):176.

⑪“崖画所反映的远古先民太阳崇拜的场景与太阳崇拜舞蹈,使我们看到了当时太阳崇拜舞蹈的具体状态。”参见:蓝凡.中国岩画舞蹈新论[J].文化艺术研究,2021(1):34.

⑫甲骨文之屮,中像草茎,两侧像枝,以似草型。“艸木初生也。像丿出形有枝茎也。”参见:许慎.说文解字注:上[M].段玉裁,注.南京:凤凰出版社,2015:36.

⑬1991年安阳殷墟花园东地H3坑甲骨文的出土,证实了商王族之子辈“非王卜辞”的存在,但其仍属王室家族。

⑭[汉]班固:《汉书·食货志》,清光绪刻本。今本《竹书纪年》也说商汤从“十九年”到“二十四年”连续大旱。见嘉靖四明范氏天一阁刊本。《艺文类聚》卷十二引《帝王世纪》更说:“汤伐桀之后,大旱七年。”

⑮王亥,《史记》作振,《世本》作胲、核。商朝建立后,被追尊庙号为商高祖,殷墟甲骨文称“商高祖王亥”“高祖王亥”。在商丘服牛驯马,对以后商的农贸生产发挥了很大作用。

⑯在商王武丁妻妇好墓中,出土了随葬品石牛,就是一个明证。

⑰当然,贞人不是巫,我们将在夏商周三代的“巫”与舞蹈中,详加讨论。

⑱虽然在商代甲骨文中也有一些并非卜辞,如表谱刻辞、记事刻辞等,主要刻在背甲和骨臼部位,用来记卜甲骨的来源、贡入者、所贡数量、整治者和史官签名,但它毕竟属商王室占卜的遗物。

⑲“在形式表现上的群体性,指的是中国岩画上的所有舞蹈场景与动作,基本上都是群体性的。群体性舞蹈是史前先民舞蹈活动的主要特征,也是史前先民舞蹈的唯一形式。”参见:蓝凡.中国岩画舞蹈新论[J].文化艺术研究,2021(1):19.

⑳《殷墟甲骨文编》收录“舞”的同字异形体51个,其中50个为“”字,仅一个是“”字。

㉑唐兰曾提出“六国系文字”可与“殷商”“两周”等文字并列,“新的分类法,应着眼于时代的区分和地域的别画。在现代已发现的古文字里,我认为应分为四系:一、殷商系文字;二、西周系文字,止于春秋;三、六国文字;四、秦系文字。这四系中的相互的关系虽然很密切,但每一种文字自具文的特殊性。”参见:唐兰.古文字学导论[M].济南:齐鲁书社,1981:33.

㉒譬如膴,古代祭祀用的大块鱼、肉,其原意表示盛和多;又譬如蟱,一种虫子,即“青蚨”,是特别众多的引申。

㉓参见:胡厚宜.甲骨文合集释文[M].北京:中国社会科学出版社,2009:743.有的学术论文将这里的“”读作“無”,这是不对的。

㉔我们将在以后的夏商周三代的“巫”与舞蹈一文中加以详尽讨论。

㉕“我们曾向一位研究甲骨文的同志请教,他以为像一个人双脚蹈短棍而舞;审视字形,洵可信从。如果此说得以成立,那么至迟在商代后期,我国民间独特的踩高跷这种舞蹈形式也已经问世了。”参见:方起东.甲骨文中的商代舞蹈[J].舞蹈论丛,1980(2):67.