袁运生:天才与夸父

2021-12-03邓郁张紫微

邓郁 张紫微

一幅两米多见方的毕业创作油画,受到导师赞赏,却被人以“毒草”为名批判;有学弟慧眼识画,动荡中偷带回家保护,后来又无奈交出;此后画作“颠沛流离”,受损严重;半个多世纪后,经修复师三年工作,终于重见天日,并由作者捐赠母校。

这并非杜撰的台本,而是发生在画家袁运生身上的真实人生。

2021年夏,《水乡的记忆》主题展在中央美术学院美术馆隆重展出,麻布上的朱红、天青、赭石与土黄,连同一侧墙上的百余幅水乡速写小稿,铺陈出岁月的痕迹。同一时刻,《魂兮归来》主题展也在站台中国展出。陈丹青称“我们的历史总是非常迟到”,雕塑家王少军感叹“谁说遥远的往事注定要消亡而不能重现?”

展览现场,艺术家袁运生身着枣红色西装,银灰色微卷发如常地梳到脑后,精神矍铄得不像一个八旬之人。有美院学生对着那些速写啧啧称赞:“袁先生线画得真好。”

极佳的线条感和领悟力,本是天赐袁运生的礼物,加之澎湃的激情、意识和力量感,受访者无不以“才子、天才”冠之。天才往往躲不过命运捉弄,“青年右派、东北下放、云南白描、机场壁画、80年代远游美国、14年后归来不失赤子之心”……评论家殷双喜指出,媒体和公众对袁运生的热情集中在他的传奇一生,却鲜有人能理解他对传统艺术的执着,以及创作中竭力打通中西艺术的探索。

陈丹青屡屡把他比作堂吉诃德。在我眼里,他也像极了其壁画新作里的夸父,一路奔逐,永不止歇。

艺术史家朱青生长期梳理中国当代艺术。他认为袁运生独特的个人经历里蕴含着历史的厚度,和个人与美术界、与世界对话的关系。“在最困难的时候,他的诚心和勇敢为人们树立了人格榜样。也让我们可以思考和探讨,艺术者该给文明怎样的新的可能性……袁运生觉得,他的出现就是要完成某一种承担。而一个艺术家只要能够在文明中间留下痕迹,他就是未来美育的资源。”

第一道关口

让我认清个人是有限的,竟然要受火炼一般的煎熬,这是没有想到过的。

——袁运生

《水乡的记忆》里,河道旁有戏台、青砖黛瓦、还有廊桥,有女子托着盘子,上面放着白兰花。右下角沉思着的女孩似乎象征着对未来的期许。那时的袁运生内心的亲切和喜悦,大约也像这女孩一样。

二十出头的袁运生,作品是央美橱窗里的常客。“那些习作块面笔触很明确,很干脆,不像有些油油腻腻、拖拖拉拉的那种,色彩是冷暖大块,整体和局部关系都挺好。”同学刘秉江回忆。

上世纪50年代,苏联契斯恰科夫素描体系被引入国内,强调严格的比例、透视、光影的准确性,至今影响深远。中央美术学院特地邀请苏联画家马克西莫夫来华开油画训练班,更夯实了写实主义在我国美术教学上的至高地位。袁运生虽对马克西莫夫表示尊重,却渐渐对这种教学体系产生质疑。

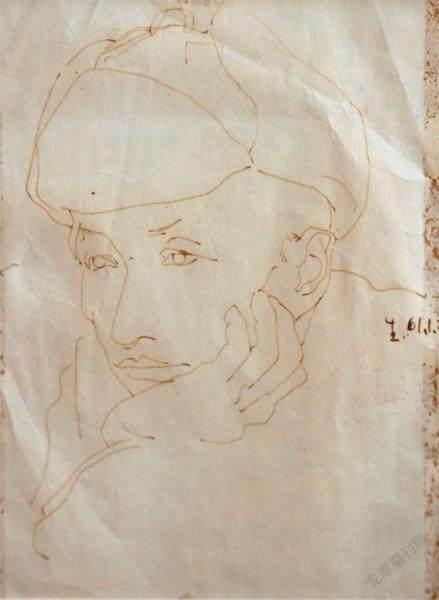

1961年1月,袁運生在双桥农场为江丰作肖像速写,江丰一直将此画挂在家中多年。此为原件复制品。图/中央美术学院美术馆提供

袁运生《水乡的记忆》(2020年修复后),布面油彩,243cm×245cm,1962。图/中央美术学院美术馆提供

1957年暑假,袁运生去海岛体验生活,和同学私下议论几句,便被人举报,成了“学生右派”。经过一次全系大会批判,他抗拒改造,和同样被打成“右派”的美院老院长江丰等人一同下放到双桥农场劳动。

生性自信、“天不怕地不怕”的袁运生正是青春飞扬时,突遭“当头一棒”,难免萎靡。但和一群阅历、学养深厚的师长同吃同住,海阔天空侃艺术,他深受感染。尤其是正气坚韧的江丰,成为他毕生敬重的人。

两年后回到美院继续学业,气氛活跃起来,像是一片冰冷里瞅见了小阳春的苗头,乡镇自由市场的活力也引发袁运生敏锐的关注。他想在毕业创作中把家乡独有的风物特色,以及他对东西方艺术结合的理解表达出来。

1962年春天,他去苏州东洛、甪直、睢亭、斜塘、胜浦等古镇体验生活,制定严格的采风计划,规定每天的创作时间并做笔记。在甪直,袁运生看到小河的岸上常有石块伸向水面,那是为来往船只系绳用的,不单有孔,还有浮雕的纹样。小舟往来,他坐在岸边,身边放一小袋炒面,用一瓶墨汁勾画着,“感到十分亲切和喜悦”。

他先是用钢笔线画满了40公分见方的稿纸初稿,得到了老师董希文的肯定。接着着手人物局部的素描和色彩稿推敲。又花了一两个月,在美院的266教室完成。刘秉江说,袁运生画稿中的怀旧情调,还带着意大利画家莫迪格列尼的影子,和其他同学的风格非常不一样。

但最终作品获得的系院评价朝向两极。董希文认为应给最高分5分,另一派认为不符合社会主义现实主义的标准,最高只给2分。最终在董希文的坚持下给了“4+”。事情并未就此完结。次年,这张画在“春芽”画展上展出,人们在留言簿上展开论战,而《美术》杂志则发表了署名为“柳闻莺”的评论:“不论作者所描绘的是旧时的记忆,还是新生活的印象,总不应该丑化劳动人民的形象,把他们画成体态畸形和有暗淡情绪的样子。”

在长春时期的袁运生与朋友。图/曹树富

1963年11月,就在中央美院即将批判《水乡的记忆》之时,正在上大一的美院学生张郎郎意识到了风暴的来临。

“我们在乒乓球室发现那张画,欸,发现这画变成一个挡板在那儿。一般毕业创作都是馆藏收起来,怎么会拿出来?我马上就意识到,大概要批判这张画,就觉得袁运生挺冤枉的。趁当时全院开一个讨论会的机会,我用剪子把画从框上裁下,卷成一卷,先放到宿舍。开完会都夜里了,我说不舒服要回家住,我家是北京的嘛,大家也没在意。我就夹着画出来,当时开门的王大爷在那,我远远走过去,看他趴在传达室的桌上,一边和他说话,一边就这么把画带出去了……”

画“失窃”后,公安部门介入调查。张郎郎迫于压力把画归还给美院。但后来几年,画下落不明,据说还曾被用作地震棚棚顶,损毁严重。再后来,《水乡的记忆》如何回到袁运生手中,他已记忆模糊,无从讲述。

2020年11月,袁运生致信中央美术学院院长范迪安,向母校捐赠此作。几经坎坷,《水乡的记忆》从创作、争议、失踪、损坏、修复,又回归它的诞生地,宛如一个轮回。央美美术馆典藏部主任李垚辰在策展过程中,头一次触碰到原作和几十年前袁运生的速写稿,很是激动。“既感佩袁运生先生在造型语言上的探索,也借由围绕这幅作品发生的一切,看到历史对于当下的启发。社会对作品的塑造,同样是艺术史带给我们的深刻思考。”

董希文的中国心

我们在董希文的身上看到的是一种朴素、谦卑——甚至是去个人化——的情感投入。反之,在袁运生的身上却毫无违和地汇集了民族性、民间性及个人性(或个人英雄主义)三种不同的自觉和诉求。

——鲁明军

毕业时,袁运生被分配至长春市工人文化宫从事宣传工作,一待便是18载。

在长春,袁运生一家五口挤在不到15平米的蜗居里。白天他在文化宫完成指定的宣传画任务,有时也在窗口卖票,下班后则趴在小间,或坐在床头作画。但他的好友、摄影师王瑞透露,袁运生从未有过“小人长戚戚”似的怨天尤人。

他至今记得,第一次去袁运生家那日,他在一旁聆听老袁和新认识的朋友王仲侃侃而谈。“话题从中央美院的教授、艺术家的创作轶事,到马雅可夫斯基的诗、爱森斯坦的电影蒙太奇、西盖罗斯的墨西哥壁画、毕加索的绘画、珂勒惠支的版画、智利画家万徒勒里和诗人聂鲁达等等,随性而谈,范围甚广。”

从袁家出来,他们还在雪地上走了一个多小时。王瑞只觉得“头顶不是冬夜的星空,而是散播着生机的春夜的星空,难以言述”。

1973年,袁运生收到了恩师董希文离世的噩耗。

说到董希文,世人最念及的往往是他的油画名作《开国大典》。而袁运生感到,董希文深谙东方艺术并有超凡的艺术表现力,他的作品不仅中国意味很强,更特别重视对民族文化的研究、保护和传承。袁运生一生的艺术道路,去敦煌考察乃至后来的美术教育观,都与这位恩师的教诲密不可分。

“从内心的愿望讲,董先生是非常希望更多地接触和了解现代艺术的一切方面。1939年去越南,他后来本来是要转道前往法国的,可惜因为太平洋战争没能够成行。”回首导师未能如愿的一生,袁运生颇多感慨。“他一直被隔绝在封闭式的社会里,使他没有机会就世界现代艺术的背景去探讨中国现代油画的问题,这实在是当代中国艺术家极大的悲剧。”

与个性孤傲张扬的袁运生不同,董希文宽厚、包容而内敛,即便郁结于胸,也不叫一声苦。他一生坚持“油画民族化”这一目标,并告诫学生“一笔负千年重任”。

他对袁运生抱着很大期望,两人之间无需多言,便能心意相通。“当先生的眼睛凝视什么人,你便可以发现他眼神中的不懈和执着,会感觉到他已经把握到了而且他确信是这样。这就是董希文不同于其他人的地方。”

1962年,中央美術学院油画系第三画室师生在中山公园举行毕业总结时留影(左起:董希文、许幸之、艾民有、袁运生、王路、颜铁铮、费正)。图/中央美术学院美术馆提供

在双桥农场的日子里,画画成了错误,袁运生最多能找机会画点速写。董希文不时通过让别人捎点颜料,或者用写信的方式开导爱徒。“他鼓励我,让我想开点。说你还年轻,有的是时间,不要在乎这些。你要在这个当中看看人,看人与人之间的关系,这些都是对你将来有好处的。”这种“雪中送炭”,袁运生铭记了大半生。

有一回,董希文指着自己1942年的一幅《苗女赶场》油画告诉袁运生:“本来,我心中所最属意的是这一条路子。”那是笔笔负责、恣意而自由的绘画。袁运生的内心不禁为之一震。

对美术教育中的基本功概念,袁运生发过一通议论,认为“应当尽可能地扩充基本功所含有的内容,现代的艺术教育应当提供从古典主义直到毕加索之间的所有选择”。对他这个“不合时宜”的论调,董希文一板一眼地表示:“我同意袁运生的这个意见。”口无遮拦的学生由此暗下决心——将寸步不让地走自己的路。

线条织就的诗

一旦认定一个东西,他就要做到极致。打个比方,潜水有人下到5米就到头了,以他的能力他能下到6米的时候,他甚至想钻到7米的深度去,这是袁运生的特点。有些艺术家见好就收,适可而止,袁运生会不断寻找对自己具有挑战性的领域和题材。

——孙景波

上世纪70年代末,“要走自己路”却时常碰壁的袁运生,终于迎来了转折点。

据中央美术学院教授孙景波回忆,他和姚钟华当年都是云南美术创作组的领导小组成员,云南虽处南部边陲,思想观念却颇为开放。他们和云南人民出版社的美术编辑刘绍荟合计,打算出版一套周总理在西双版纳参加泼水节的美术作品,邀请袁运生来采风创作。

得到这好消息,袁运生往行李中装了由几张三合板分割成的一大摞油画板,加上老哥们儿费正资助的300元,踌躇满志。到了南国的昆明,来接站的孙景波等人骑了四辆自行车,驚讶地发现几部车前后两头跟个驴子似的都搭满了,得有上百公斤。姚钟华惊呼,“老袁你把家都搬过来啦!”

1978年,袁运生在云南孟定写生。图/黄载杰

袁运生《 云南植物写生》,钢笔,27cm×79cm,1978

在北方憋了十多年的袁运生,仿佛缺氧的鱼儿游入了一湾好水。

傣族画家俸贵德当时在云南人民出版社美术部工作,受命给袁运生当导游和助手。最大的感受是,这人好怪。

“我们老吃米线、卷粉。袁运生这个南通人,嘴巴和胃肯定不愉快,而且蚊子多,咬得他满身都是红点呀。上个厕所,猪就过来了。他怎么办?随便拿东西挡一挡。但他精神愉快。跟我讲,这里就是自然公园哦!是艺术的天堂。到原始森林里扯那个藤子,摇来晃去……天天问我这个,问那个,问得我快睡着了。像几年没有见着母亲的小孩,又饿又亲。”

也难怪“饿鬼”袁运生那么激动。从西双版纳到临沧,满眼皆是椰子、槟榔、棕榈树、贝叶树,湿漉漉,绿油油。姑娘小伙儿穿着白衣白裤,以及花布或是染蓝的裙子,在绿到深黑的雨林映衬下,活络,妖娆。

他很快发现了最适合描绘这片土地的抓手——线条。

柔和而富有弹性的线条,挺拔、秀丽的线条,执着、缠绵的游丝一般的线条。这云南,可不就是线条织就的诗?迷恋线条的袁运生,曾在潮湿寒冷的冬夜临摹明代书画家陈老莲的《博古叶子》,云南之旅又一次获得巨大满足。在勾勒线条时,他感受到的不仅是自然,也是一种久违了的挥洒生命欲望的自由。

竹楼边,河流畔,袁运生时常叼着烟斗,将画板摆开,凝视对象,迅即落笔。一般人画人像,往往是先把脸部或全身的轮廓勾勒出来,袁运生却从一只脚或是一只眼睛这样的局部开始,接下来鼻子、嘴唇、下巴,然后肩膀,纸卷起来往前抽。

和他聊起这事,他说:“我觉得这个人眼睛有神,我一下就画眼睛了。我不爱画底稿,是心里有一个蓝图,再一边画一边去发展,这个比较有意思,因为对自己是个考验。”

俸贵德真正的艺术启蒙来自袁运生。“他总是从一点发展到整体。我学国画,先用淡墨勾勒,再湿墨。他是直接湿墨。他拿毛笔就像拿筷子夹豌豆一样熟练。侧锋,落笔,起笔。一次就成。”

袁运生推崇石涛的“一画”说,“一生二,二生三,三生万物。”他的经验是,将自发性和高度的敏锐,自在的状态和思想的碰撞融合起来。

“他跟我讲,以前壁画都比较生动。有解剖学了以后,就没那么生动了。得有‘意,意就是你的意识。光有技巧没有思想感情不行。中国和国外的画家,活着的,死了的,黄胄、齐白石、李苦禅,都要学要看。但最后要走自己的路。”俸贵德说。

1981年西北行,袁运生又有一批素描诞生。和云南时期的白描相比,在线与体、形与神的把握上,有了新的变化。

中央戏剧学院舞台美术系副教授、袁运生的学生赵晨受访时,也着重谈到了《魂兮归来》展出的袁运生西北行四张佛像白描。

“这四张其实是对同一个佛像,几乎同一个角度,画了四遍,四张却极不相同。明明他画的是同一个东西,却画出特别不一样的劲儿来,而且都很毒辣。这种‘不准和变形绝不是提前设计好的,看似画到哪儿算哪儿,可是又特别对头。比如这张,他一开始把头画大了,但没关系,大就大,根据这个大了的头来决定其他的形怎么处理,至终在这张纸的限制里把它收住、完成,并不‘准确,可是神完气足。”

在写生、线条、造型及身体或生命的解放之间,袁运生再次打开了一个新的绘画空间。

“您的学生肖进聊起过,古代的中国人不能接受如西方画家那样用强烈的明暗去画人像,因为这不符合中国人的世界观。‘明暗在中国古人眼中,就是黑白‘阴‘阳。他们不认可‘阴阳脸,是文化观念的不同。那用水墨和毛笔,怎样去体现人像里的空间、立体感?”我问袁运生。

他笑笑,弹弹手上的烟灰。“中国的古人一样有他们的解决办法。线条粗细,速度的快慢。在这些问题上,也能锻炼出一套空间意识。”

袁运生《敦煌仰视佛像写生》,68.2cmx137.7cm,宣纸水墨,1981。图/站台中国提供

云南白描写生出版后,“袁运生”这三个字不胫而走,白描作品一度成为中央美院国画系的教材。艺术评论家鲁明军指出:无论是毛笔还是钢笔白描,都能感受到袁运生线条的节奏和韵律。“这不仅是对于线之生命力的重申,也是对于形体之意味的表达。从他使用的工具而言,也不完全是回归古代白描,而更像是借以开启传统白描的现代维度。”

开放与遮挡

如今看来,机场壁画就像20世纪80年代以后中国各时期的镜子,折射着文化的尴尬处境,它的命运令人啼笑皆非。

——袁运生

在云南快活似神仙的袁运生不曾预料到,这段八个月的写生之旅,带来了另一段难以用“祸福成败”定义的际遇。

上世纪70年代末,当时国内最大的现代化航空港——首都国际机场——投入建设。正在云南写生的袁运生,接到中央工艺美院首都机场壁画创作组的一封电报,邀他去北京一同创作机场壁画。素有壁画情结的袁运生用“大喜过望”来形容当时的心情。

孙景波笑说,“此前袁运生一直并没有得到很好的创作机会和条件。一旦有一个任务给他,他的才华就像一颗炸弹一样一夜之间就炸响了。”

袁运生要面对的是1号航站楼二楼一面不算很规整的墙面:27米长的墙因L形结构被分成两段,中间还有宽4.8米的大门和一扇小门。

1979年夏,费正(上)、袁运生 (中)、连维云(下)在绘制《泼水节——生命的赞歌》 过程中。图/受访者提供

这么长的构图,还有拐弯,那么多人物,怎么去形成一个有机的画面整体?袁运生开始了第一次创作方法上的变革:从具体的空间里引申开去,重新设计一个超越时空的画面。

在丛林、雀鸟掩映下,傣家男子打手鼓,举长桨,刚健有力;女子身材袅娜,翩翩而行。大门上方位置,无邪的孩子在林中嬉戏张望;小门两侧,长发女子低下身子沐浴,青年情侶倾诉衷肠。两扇貌似“突兀”的门不仅没有成为障碍,反而成了画面灵动起势的动因。

整幅画脱胎于“泼水节”,又透露出上古的神秘和天人合一的美感。画中一个个人体无疑是被拉长的,但手足、五官线条依然精确,色彩艳丽丰饶。袁运生说,画傣族女子的时候,自己的要求就是“像她们的本性那样纯净,体态简洁、朴素自信、有韵味。”

主创团队中,除了袁运生,还有当时在河北画院的费正和云南艺术学院的老师连维云(1980年过世)。“连维云爱抽烟,经常这一支烟还没灭,就给‘剁熄了,接着再抽一支。那时候烟没有过滤嘴,都是裸的。他永远一双眼睛迷迷糊糊的。”孙景波回忆,“那时候他们真的是想大干一场,全力以赴,很多人穿着背心就在那画,工艺美院的两三位学生也参与了壁画制作全过程。”

机场壁画问世后,反响强烈。1980年的第一期《人民画报》用“思想活跃,勇于创新”给予肯定。陈丹青相信,此作是袁运生前半生美学的汇总和表达,“元气淋漓,对我们这代人有巨大的影响。”日本画家平山郁夫看后大为称道,非要见作者。霍英东回忆当时投资内地,观察政策变化,他每次到北京都要先看看这幅画还在不在,“如果在,我的心就比较踏实。”

正当袁运生认为“艺术的春天真的到来”之时,有人从道德观上开始攻击,由头是《泼水节》中出现了两个裸体沐浴的女子。

和俸贵德聊起,他付之一笑:“从前在孟定和版纳,过年洗澡,不就是那样(光着)?不挨着江河的地方,就在水井边洗。到河里面,男人在上游,女人在下游。当然你也不能随便看,那是遭人讨厌的哦。”

而对那个年代的袁运生,这既是一种艺术表达,也是对既往观念的挑战。“要画沐浴的场景,人是不能穿着衣服的。更重要的是我觉得人体不应该是禁闭的。”他在草稿上一直多画了条线,壁画就要完成的时候,则偷偷把线去掉,完成了裸女。

有人主张让泼水节裸体的一个妇女穿上短裤,机场壁画创作团队负责人张仃说“这不行”。有人以中国美协的名义从中央民族学院拉了一车傣族同学,专程来到作品现场批判。他们质问:“我们生活得这么好,为什么画上的人没有笑脸,没有拖拉机也没有高压电线……我们有塑料鞋穿,怎么赤脚……”袁运生向他们解释,画里歌颂的是傣族人民的美好神话故事,学生们都被他说服了。

争议期间,邓小平到机场参观。邓小平看了壁画说,“我看可以。”《泼水节》得以保留下来。

美术史论学者张敢指出,《泼水节》即使没有那几个裸体同样精彩。连同张仃的《哪吒闹海》、袁运甫的《巴山蜀水》、祝大年的《森林之歌》、李化吉的《白蛇传》、肖惠祥的《科学的春天》等机场壁画,与此前在中国占主导地位的写实主义表现语言大相径庭,是中国艺术家在形式语言的探索上迈出的关键一步。然而对裸体问题的关注分散了大家的注意力。

为平息矛盾,三个裸女的身前被蒙上了一块纱帘。参观的人们可以透过纱帘看到裸女,也可以掀开纱衣一窥究竟。后期则钉上三合板将这部分封死。

直到1992年,袁运生的哥哥袁运甫带领几位学生为机场壁画涂进口的保护液。工人觉得麻烦,未加请示就把三合板拆了。“裸女就这样重见天日,而且那一块的色彩显得比周围壁画的色彩都要新。之后,再也没有人指示继续封闭。真是一个非常中国式的结局啊。”袁运生事后感慨。

几十年过去,当我们想看看壁画今天的模样,却赶上1号航站楼升级改造,无法入内。而在很早之前,因为吊顶的缘故,《泼水节》的顶部被盖住了50公分;张仃的壁画前安了个大影壁;袁运甫的壁画也被挡住近三分之一的画面……

袁运生等人为首都机场所作壁画《泼水节——生命的赞歌》(局部),340cmx2100cm,1979。图/受访者提供

碰撞,流淌

袁先生一定是个天才,而真正重要的在于一个艺术家是否懂得自己的艺术,与时代和社会现场如何发生关系。灵感并不来自于我们的IQ,而来自于吸纳社会现场的能力。因为社会现场是永远不断变化,并且给我们提示最新启示的场域。

——徐冰

受机场壁画的积极反响,中央美院迅速成立了壁画系,袁运生转入壁画系任教。然而《泼水节》就这样被遮盖了整整九年。在袁运生的记忆中,那之后的很长一段时间里,别人都不敢用他的稿子。一个新时代似乎徐徐展开,建筑很多,本是中国壁画复兴的大好机会,但他“却没有任何事情可做”。

正好美国国务院文化交流总署邀请袁运生出国访问,也有几所大学邀请他做访问艺术家。就这样,袁运生又一次打包远行。既想充充电,思考一些根本问题,也是为了“能争取更多画画的时间”。

袁运生在北京的画室墙上挂着一支德库宁送的油画笔,他和这位美国抽象表现主义的灵魂人物惺惺相惜。“我们两个一见如故。美国真正的好的艺术家,确实是很真诚的。德库宁理性的表现部分隐藏在背后,他这个能力是很强的。”

在袁运生14年的旅美生涯里,这种平等温暖、超越语言与种族的交流并不多见。孤独困顿,碰撞拧巴,乃至推翻重建,才是他生活的主调。

1983年2月,他受邀为波士顿达夫茨大学图书馆创作一幅20米×3米的壁画(《红+蓝+黄=白——关于两个中国神话故事》)。三个月过去,校方看他总没动静,似乎只是“东走走西晃晃”,提出要看画稿。一天,该校艺术委员会主席、图书馆长、艺术系主任全部出动来“看望”。而袁运生内心就是要画张没稿子的画,一切留在墙上才是全部。他告诉一行人,根据自己的创作方法,上墙前已没有任何东西可给人看了,若无信心,合同可以取消。

更鲜明的碰撞则在于对艺术的理解上。

1960年代中期以后,欧洲出现了“激浪派”、“贫困艺术”和“事件艺术”,美国则兴起了“环境艺术”和“偶发艺术”。所有这些运动和流派的实验,最终都突破了艺术的传统界限,以“偶发”和“装置”反对传统的绘画方法和主题,甚至发出了“艺术已经终结”或“绘画已经死亡”的惊呼。袁运生觉得这样的结论很可笑。

“实际上我去了一趟,也看清楚了,西方不是我们想象的那么不得了,他们是很自由的,想怎么画怎么画,但他们有他们的问题。”

在美国博物馆美术馆看展,看到亨利·摩尔,袁运生脑子里必有霍去病墓石雕。范宽、倪瓒、陈老莲、黄宾虹也不时跳将出来,甚至越加清晰深刻。

如何保持自己的文化立场,从中国的原型中间再突变出来,袁运生始终在思考。他用墨、蜡、色粉、油等完成了大量带有抽象性质的绘画。而那些以三联或四联的六尺整张组合而成的水墨画,具有激烈的墨与色的冲撞、形与线的交织,未尝不是他对自己文化身份的确认与明示。

多年后,这些画中的一部分才在国内展出。有老同学说“看不大明白”。袁运生则表示,这些所谓“异样”的作品,在他决定关注周围发生的一切之后,“便好像是流(淌)出来似的。”

今夏的站台中国展览挂有他在纽约时画过的一组素描作品,诡异、神秘的不明物种形态及其关系,挤压、扭曲、隔膜、古怪。与之相对的则是幅巨大的丝质壁挂《世事万变不拘》,画面中相互交织在一起的不明形体仿佛无数个扭动着的人体。既像是纽约速写的延伸和扩展,又是一个更浩瀚宇宙里的生命状态。他为哈佛大学公共卫生学院创作的大型丝织壁挂《人类寓言》,也反映了同样的主题与思考。

对袁运生来说,无论画面的视觉形态多么复杂,甚至在外人看来有些混乱,但其中一定要有整体思路,有自己全新的构思,才会既不与古人相同,也不与今人相似,更不会重复自我。

袁运生《 世事万变不拘》,丝质壁挂,210cmx1100cm,1986。图/站台中国提供

魂兮归來

我深信,当我们真正研究古代艺术之后,再回味现代艺术之所以追求,也许能找到一个共同的基础,也许会认识到现代艺术的追索与我们在本质上相去并不很远,并且可以从中得到必要的启示。那时,将出现一种、十种甚至一百种重内容的素描、重情感的素描、重精神的素描。追索民族艺术的真精神,才是所谓继承传统的实质。其他的一切,都不在话下。魂兮归来。

——袁运生

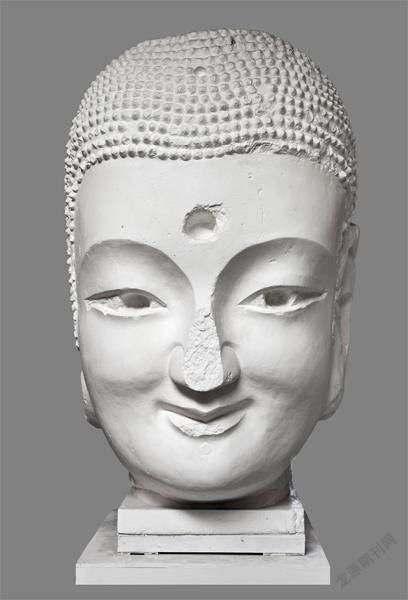

2021年暑期,受疫情影响的中央美术学院石膏雕塑陈列馆陈列馆(圆厅)关着大门。透过玻璃依然能清晰望见,展厅中央,山东诸城与山西南涅水两颗大佛头石膏像慈目微笑,引人遐想;立着的几尊佛像,隐约能看到面部的温和表情和身上或繁或简的璎珞。

这些中国古代石雕杰作(复制品)出现在此处,都要归因于“执迷”的袁运生。

25年前,已过花甲的袁运生应时任中央美术学院院长靳尚谊力邀回到国内,任教于央美油画系第四工作室。众人都期待他能带回来一些西方的所谓先进理念。不料他做的第一个公开演讲,内容即是“我们必须要走中国自己的路”,与当时艺术界的潮流很有些隔膜。

实际上,对民族文化根源的感怀与重视,早在袁运生赴美以前就露出端倪。1982年,他在《美术》杂志发表了《魂兮归来——西北之行感怀》一文,回顾了赴敦煌等地考察写生的见闻体会——兴奋得“如得天启”。

他推崇北魏时期的石雕造像,如霍去病墓地前的石刻,或敦厚或浪漫,但都是在原来的石头上“顺势而为”,少有雕凿痕迹,富于天趣。他感到这些千百年前古老石刻中透露出的,正是一种现代中国雕塑所缺失的“内在的力”。

1996年,袁运生离开生活了14年的美国,回归母体。他对中国传统文化的生命力怀有信心,然而国内高等美术教育长期忽视这块的教学,大学时未曾解答的那些疑问萦绕脑际,挥之不去:“为什么作为文明古国的中国,所用艺术教材大都来自国外?为什么学素描的学生只能画希腊、罗马雕像?难道中国就没有可用作教材的雕像吗?”

他的改革之道是:赴各地考察,想办法复制中国各大博物馆收藏的古代青銅器、雕刻以及中国古代书法与古代绘画作品当中的经典,将之作为教材,以取代美院课堂上的西方石膏像,让学生在课堂写生中便能感受到东方造型和传统精神之美。

2000年至今,袁运生带领“中国传统雕塑的复制与当代中国美术教育体系的建立”课题团队,已经以原比例复制了99种(250多件)石刻造像、青铜器,及一组黄河铁牛雕塑群。涉及北魏、东魏、北齐等不同朝代,跑遍了山西、山东、甘肃、新疆等15个省份两百多个县市。

不过,因为泥塑和带有彩绘的雕像无法翻模复制,剩下的石雕像里还要挑选有代表性、造型水平高的造像,加之各级文物部门审批手续繁琐,课题推进举步维艰。

复制回来的雕像,有的放置在仓库,有些放在央美附中。最精华的那几尊,袁运生执意要放在圆厅里头。没人点头也没人敢反对,他几乎是硬性地把它们摆到了圆厅的中央。刚好那天艺术家徐冰路过,看到此景,笑着说,“这是历史性的一刻。”

我转告袁运生一位国内画家的疑问:菩萨的眉眼很多程式化,没有那么丰富、细微,而且在户外经过千百年的风化,已经坑坑洼洼,这样复制临摹有多大意义?袁运生磕了磕手里的雪茄,笑着回应:“程式化不等于概念化。就菩萨来说,各个地域都有它的差异性,各个时代有更大的审美差异。如果风化了,那是更高级的时间的艺术。”

他以山东诸城的大佛头为例,这尊佛头造型洗练,风格朴素。“他的微笑,是常驻的笑意,达到一种内在的恒定,这是雕刻里难度很大的课题,它必须克服任何雕刻都难以超越的表情的时间性,没有任何造作、勉强。”

而青铜器作为礼器,不仅是具象的物,更是一种精神的表达。他谈到课题组复制的两件三星堆大面具:一个“纵目”,眼珠呈柱状,高高突出于上下眼睑之外,好像世间没有他不能洞察之物;另一个眼珠分成上下两个面,似以强大的对抗性来表现向下看的凝视之力。袁运生深深为这些3500年前的创造所折服。“毫无疑问这是人类历史上最神奇的人物造型。我们只能再一次对‘他们展开想象:可能与某种原始宗教信仰有关,要制造一种威慑力,一种超自然的能量,在面临灾难的时候,可以有生存下去的自信。”

和他的好几位硕博生交流,他们都有着接近的艺术教育背景:自小打的是西方绘画理论和素描的基底,对中国传统造型方式略知一二,但了解不深,但跟随袁运生细细打量各地的古迹真容后,很自然地动了念头,要弄明白中国传统艺术里的造型奥妙、背后的逻辑,也更明白了袁运生做课题的决心。

袁运生《逍遥》,色粉、蛋清、坦培拉、中国墨、日本手工皮纸,151cmx249cm,1992。图/站台中国提供

卢舍那丈八佛头像石膏复制品,原作作于东魏,132cmx78cmx79cm,藏于山东诸城博物馆。图/中国传统造型研究中心提供

张伟是央美雕塑系第六工作室的领头人。当年经由袁运生引领,三年看遍了全国雕塑古迹。而后张伟又带着学生踏遍各地山水,但在路线、课程和教材的体系化上走得更深远。张伟说,“去现场,不仅仅是要看这种像,我要看它的位置和空间,这才是核心的东西。”虽然对复制和写生有不同意见,但他从心里赞赏袁运生:“那个时候,(回归传统的)声音是很弱的。但是他喊出来了,这很重要。他比很多人提前说出来了。”

复制之后,摆在圆厅显然还不够。袁运生心心念念的,是这些中国传统艺术的教具能真正走入课堂。然而百年来引进的西化教学模式根深蒂固,能否给这堵厚厚的墙松开一道口子和是否有合适的教学人才,都是团队面临的问题。

“我们问过大一学生,说你们经过圆厅,会看这些(菩萨)吗?没有。能看懂吗?看不懂。我们也多次申请开这个课,得到的反馈是,不能拿学生做实验品。”团队人员很是无奈。

袁运生的侄子、袁运甫之子袁佐在美国高校里任教多年。采访当中,对写生这一国内奉为圭臬的教学模式,他也提出了个人看法。

“在这点上,我跟我叔叔讨论非常多,我也特别尊重他。要知道写生性的绘画和雕塑,早就不在西方艺术教育的主干(体系)里。美国艺术学院的基础课,更多给你材质和工具,让你去打碎、整合,教学生使用思考的工具,建立自己新的观念和意识,然后再在不同的专业去应用。当禁锢审美和思想的东西没有了,作为一个世界的人,要怎么来处理?”

袁运生的回应则是:“创造力的前提是要有深厚的基底,特别是对本民族文化的理解。基础都打不牢,其他皆是虚空。”

那么除了写生,是否还有其他好的方式让学生理解、输出?苦于“手上没学生”的袁运生课题组没有走得那么具体、深入,只能通过各地高校与他们的学生对接。好在承继者们正在做摸索和实验。中国美术学院专业基础教学部的老师吴方,上过袁运生课题组的高级研修班后,在国美开了《中国传统造型艺术与素描基础课程》。他和同事所希望的,是为学生的艺术生命种下多元发展的基因。所以这门课不仅强调学术性的绘画实践,还有文本训练、体验、感知与研究。即便是写生,也非提笔就画,而是动笔之前,“意在笔先,以神写形。”

错位与执着

袁运生是个被肢解了的大才子。他的大脑是最传统的,手是最现代的,个人生活是最自由的,性格是最固执的,交往是最讲义气的。使得他走过了有人赞成、有人反对、有人难过、有人生气悲伤的路子。

——画家范梦

对袁运生的约访,从春末延迟到盛夏,因他数月前腿部有疾,动了一场手术。但他不觉得这事有多大,“我身体还挺好的呀。”

2015年,袁运生在中国美术学院基础部讲座中。图/中国传统造型研究中心提供

1983年袁运生受邀为波士顿塔夫茨大学图书馆创作彩色壁画( 《红+蓝+黄=白——关于两个中国神话故事》),后为该校图书馆收藏。前几年袁运生曾向对方提出借出壁画使用,因困难重重而未实现。袁运生遂在北京重画了一幅这幅画的黑白版。图/受访者提供

到访时,大幅新作《夸父追日》放在画室地上,被分隔成了若干块,把地面铺得满满当当。“这个画得很快,没花多久时间。”袁运生轻描淡写地说。有时他会从二楼高处俯瞰,或者就坐在画跟前,分别打量画的整体和细节。

“我跟他说,岁数大了,您要爬梯子很危险,不如画点一米多、两米的小画,好控制。”袁佐说。

“他听吗?”

“呵呵,你说他会不会听?”袁佐笑道。

爱穿風衣、高帮牛皮鞋,走起路来一阵风,退休前的老袁在学院里自成一景。不过风度与憨直成了一体两面。

赵晨记得,“一次下着大雪,心想,今儿这几位先生可能来不了了。没想到过了一会儿,有人开门进来,穿了一件特别豪华的裘皮大衣,戴的也是裘皮的帽子。跟我们说,你看,我最底下扣子掉了,怎么缝?接着笑说我刚过来的时候,一看太远了,就翻栏杆,结果翻下来的时候把扣子给挂掉了。”

“还有一阵儿,他不知道在哪买了个棍儿,觉得挺飒的。结果过马路,死活等不着一个空。等急了,他把拐棍一扬,根本不管车,直着就往前冲,所有的车都停下来让他。”

陈丹青眼里的袁运生,绝对是艺术家,非常任性,非常专断,非常热情。“我们在美国一起看博物馆,那是很快乐的事情。但和他谈话不快乐。争论起来,老被他骂。他就像头狮子。可是,艺术家的性格当然比观点重要。人不好玩,你还跟艺术家玩什么呢?”

在美国时,袁运生做了大量艺术探索和实验,高兴起来画到凌晨不眠不休,拉着人讲,也不管对方困不困。但一个洗衣机,怎么都学不会怎么使。

六七十岁时,他带学生四处去考察古迹,乘坐公交、硬卧都是常态。有的路段没有卧铺,袁运生就睡睡袋,“有睡袋就比从前好太多了。”到新疆克孜尔等地,砂石结构的土坡很高很陡,有的学生都不敢爬了。他噌噌噌就上去,结束时还常常第一个跑下来,把年轻人抛在身后。

袁运生《三个舞者》,纸本水墨,145cmx368cm,2012。图/受访者提供

围绕袁运生的誉谤、不解、臆想,从来如影随形。

“在美国那么久,他到底没融进去吧?”艺术界有不少人坚持认为袁运生的巅峰之作是《泼水节》,至今未见超越;有说他的绘画实践是现代的,主张的却是传统;他的白描到底体现的是东方还是西方的空间意识,也说法不一。对袁运生的各种认知里,照见了文化观念上的参差沟壑。

陈丹青对这位老大哥充满敬重。“袁运生身上是有强烈的错位。在美国,我们都分别经历了一次文化震撼。90年代以后,他大幅度转向对中国传统艺术和美学的肯定,非常彻底。袁运生一直有一个梦想,他认为我们在过去一百年已经丧失了自己的传统,甚至都没有察觉到丧失了这个传统,所以他希望通过艺术的方式找回我们的民族魂。”

前几年,陈丹青主持讲解的艺术视频节目多聚焦欧美的经典美术作品,现在也转至国内。谈起去年介绍的一期山西墓室壁画,他连连咋舌:“我看呆了看傻了,六世纪北朝的东西,比文艺复兴早得多,好得不得了哦。”目下他的最高愿望就是希望观众多看看这些东西,“此外我不觉得能影响任何事情。我仅仅认同中国学生除了临摹希腊古典雕刻以外,真的应该好好看看中国各个历史时刻的雕塑,体会中国人自己的造型观。但是我不会使劲去让学校里的人做,我也不相信学校里的人会去做。袁运生不一样,他仍然是上一代的人格,蛮坚定的那种宏大叙事。他始终认定有一个东西是真理,应该往那去努力,而且要求大家也那么做。”

他称袁运生是“性情中人、稀有动物”。几位老同学说得更直接:“不审时度势,不管权力人的眼色,也不顾及周围的反应。越压他,他越拧。”

在长春时期,有地方领导认为袁运生的一幅作品基调“不够光明”,让他改改颜色,改好了可以参加全国和省美展。袁运生坚持不改;在美国,有画商希望袁运生再画一些类似云南白描的作品,他也不干。

课题项目需要去和各地文物局建立关系。即便有国家文物局的信函,许多地方文保单位也不愿意让他们进去。袁运生站在门口就和人家吵起来,不达目的不罢休。不少单位怕了这老头儿,只好让他进去了事。

无论是画壁画或是复制课题这样的团队项目,一言不合,袁运生就把对方“怼过去”。“所以有时候人们不回应、不赞同,实际上是对他行为方式的敬而远之。”在一位受访者看来,袁运生是一个特别明确掐中要害、能提出问题的人,但不见得是能具体解决问题的人。“他的话语系统里充满了爱国和英雄主义,很多人听不进去,觉得都是口号。比如,他总要拿我们来和他人比,但是我们自身要做强这个事儿,实际上跟别人没关系。”

袁运生是否希望,自己呼吁提倡的“继承和发扬中国传统造型艺术”作为一项文化战略被推而广之?对此他未加否认。他的艺术构成中本有许多暗合西方现代艺术之处。但他依然认为中国传统造型里有太多瑰宝还未被认识和欣赏。在袁运生身上,或许有个人英雄主义色彩,但应与投机和迎合无关,只是他早一二十年的艺术理念恰与当下形成了某种呼应。

“我不是左派,也不是要把西方一棒子打死。”他强调,“我是认为,中国真正的现代性,是要在传统当中得以生发和传承。”

2017年3月,袁运生在中央美术学院石膏陈列馆(圆厅)。图/中国传统造型研究中心提供

我想起好些年前他的一段创作感言:“先回到源头,在自己的文化里润一润,泡一泡,滚一身泥。在这片古老的土地上长一棵芽,雨露,那是甘露,亲切、温暖、值得。”

在人生的若干个路口,袁运生都是“不合时宜”的那一个,屡屡以一种间离感出现在他人面前。个性上的决然,又加剧了他与自己要争取的某些人群之间的距离。他不再做更多辩白和争论。他更在意的是,那些照耀过他的写实绘画、线描、公共壁画、中国古代传统石刻、佛教造像……如今或多或少被收束起它们的光芒,淡出人们的视线。

袁运生要把它们串起来,摩挲,擦亮,如星星点灯。

(参考资料:鲁明军《魂兮复归来——另一个视角看袁运生的绘画实践与民族美学》,杨阳《<水乡的记忆>“修复”记》,王瑞《结识袁运生》,陈履生《覆水难收,重新归零》,朱叶青《那年那天》等。感谢中央美术学院美术馆、站台中国及所有受访者,及袁野、柯萍、王瑞、俞健游、于畅、李垚辰等人对本文的大力帮助)