行政审批制度改革对创业行为的影响

2021-12-03李兰冰阎丽黄玖立

李兰冰 阎丽 黄玖立

摘要: 将制度性交易成本纳入传统的创业选择理论模型,厘清“行政审批改革—制度性交易成本降低—创业活动增加”的理论逻辑,并基于CGSS 2008微观数据,实证研究了行政审批改革对个人创业活动的影响。结果表明:行政审批改革能够带动创业意愿平均上升3.8个百分点。区分创业主体时,低个人收入组、低家庭收入组和低社会网络组等高制度成本群体的创业倾向显著提高;区分创业类型时,行政审批改革同时提升了机会型创业和生存型创业的意愿,但对前者促进作用更大;区分创业行业时,低端服务业创业显著增加。机制检验显示,集聚水平提升有助于行政审批改革创业促进效应的释放,且制度成本较高的城市推行行政审批改革的作用效果更为明显。

关键词: 行政审批改革; 创业行为; 制度性交易成本

文献标识码: A 文章编号: 1002

一、问题提出

制度体系是经济增长的重要内生变量,制度成本是经济绩效的关键影响因素。中国经济转型与结构升级迫切需要进行制度改革,核心要义在于厘清政府与市场的关系,充分发挥市场配置资源的决定性作用,更好地发挥政府作用。十九届四中全会提出完善构建亲清政商关系的政策体系,完善公平竞争制度,全面实施市场准入负面清单制度,改革生产许可制度。其中,关键点之一是深入推进以“放、管、服”为核心的行政审批制度改革,着力降低制度性交易成本,为市场主体释放更大空间,以制度红利促经济发展。

创新是经济发展的核心驱动力,作为创新重要来源的创业所具有的多维贡献日益得到认可。创业不仅能显著促进经济增长、提高人均产出、提高就业率和优化市场结构,而且能够有效推动技术进步、技术创新乃至制度创新。在中国人口红利衰减、资源约束趋紧、经济发展步入“新常态”的形势下,传统的高投资和出口依赖型模式难以为继,鼓励支持创业成为我国实施创新驱动发展战略、推进供给侧结构性改革的有效支撑。从制度供给视角看,营造有效制度环境是政府着力促进创业的重要途径,行政审批改革是其重点之一。2017年国务院印发的《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》中明确提出持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步优化创新创业生态环境。2020年9月,李克强总理在国务院召开的电视电话会议中提出深化“放管服”改革、优化营商环境,是激发市场主体活力和发展动力的关键之举。在此背景下,行政审批制度改革是否能够以及如何促进创业成为政府、业界以及学术界共同关注的重要问题。

有关创业的现有研究主要围绕三个焦点展开。一是基于个体特征的创业行为研究,考察了性别[1]、认知能力[2]以及受教育程度、收入财富、风险偏好、职业经历、欲望动机等[3-4]对創业活动的影响。二是重点剖析社会变量对创业的影响。部分学者关注家庭背景的作用,基于家庭成员公务员背景[5]、共产党员身份[6-7]、干部身份和社会地位[7]研究了政治背景对个体创业活动的影响,Lindquist等[8-9]则考察了家庭创业背景对创业活动的影响。此外,社会网络与创业的关系也受到关注。良好的社会网络对农民创业的积极作用已被验证[10],张峰等[11]将社会网络区分为体制内关系和体制外关系,深入解释了“体制内出不去、体制外进不来”的社会现象。三是聚焦制度环境对创业倾向的影响。以20世纪90年代中国房产制度改革为切入点,研究了信贷约束变动对创业的影响[12];基于欧盟[13]、巴西[14]商事制度改革以及墨西哥SARE计划墨西哥SARE计划是一项联邦计划,计划规定设立市政办公厅,集中办理与企业注册和运营相关的各项审批,确保对健康和环境没有负外部性的小微企业和中等企业在2天内可以完成注册并开办。联邦政府倾向在可能产生较大影响的地区优先实施SARE,为此基于基础设施、人口、经济活动、增长潜力识别了60个大城镇中心共计224个城市。SARE计划于2004—2007年在这些城市渐次实施。[15],评估了营商环境对企业进入的影响效应。陈刚[16]基于企业与政府打交道的天数,将视角转向企业经营过程中的政企关系,考察了中国政府管制对企业家精神的影响。值得关注的是,张龙鹏等[17]利用世界银行《2008年全球营商环境报告》相关信息构造了省际行政审批强度的综合指标,研究了中国行政审批制度改革对个人创业的影响,主要聚焦于影响效应的定量评价。除此之外,有关行政审批制度改革的研究主要从以下角度展开:一是影响行政审批中心设立的因素[18],二是行政审批中心对经济增长[19]、去产能[20]等宏观经济发展的影响,三是行政审批中心对企业进入退出[21]、创新活动[22]以及出口规模[23]等企业行为的影响。综上所述,聚焦我国制度环境尤其是行政审批制度对创业行为影响的研究仍较为匮乏,既迫切需要完善纳入制度性交易成本的创业选择理论模型,也亟待从实证视角进一步精准量化政策冲击效果并向作用机制延展。基于此,本文以地级市行政审批中心设立作为行政审批改革的表征变量,聚焦行政审批制度改革与创业行为,尝试构建“理论模型—量化评估—机制识别”逐层递进的研究范式。当代经济科学 2021年6期 http:∥jjkx.xjtu.edu.cn李兰冰,阎丽,黄玖立 行政审批制度改革对创业行为的影响

本文主要对现有研究进行了如下拓展:一是以地级市行政审批中心设立作为行政审批改革的表征变量,考察审批制度改革对个人创业倾向的影响,直接回应了深化“放管服”改革、持续推进政府职能转变的重大政策背景;二是将制度性交易成本纳入传统的创业选择模型,通过求解一般均衡使识别制度性交易成本对创业活动影响的理论机制成为可能,进而明确了“行政审批改革—制度性交易成本降低—创业活动增加”的理论逻辑;三是在基于个体特征和创业类型异质性视角考量行政审批改革对创业影响差异的基础上,探究了城市产业集聚度以及制度性交易成本对行政审批制度改革与个人创业活动关系的调节作用,对影响机制进行了探索性分析。

本文结构安排如下:第二部分阐明制度背景与理论假设,第三部分重点说明实证研究设计,第四部分从实证角度分析行政审批制度改革对个人创业的影响,第五部分为结论与政策启示。二、制度背景、理论模型与研究假说

(一)制度背景

中国行政审批制度改革始于20世纪90年代。1994年分税制改革在提高地方政府经济决策自由权的同时更增加了其面临的竞争压力,为了在基于税收收入和GDP增长的经济绩效考核中取胜,各地方政府采取临时措施克服行政审批制度弊端,深圳更是作为经济特区率先展开行政审批制度改革。2001年9月,国务院办公厅成立行政审批制度改革工作领导小组,同年12月中国加入世界贸易组织使得市场经济体制改革深入行政性垄断和行政审批等计划经济核心领域,行政审批制度改革作为中央战略在全国展开。2004年《中华人民共和国行政许可法》正式实施,自此行政审批制度改革步入法制化轨道[21]。据统计,2002—2012年国务院分六批共取消和调整行政审批项目2 497项,占原有总数的69.3%,极大地激发了市场活力和社会创造力。2013年党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,将加快转变政府职能,深化行政审批改革作为深化改革的重要方向。党的十九大报告从中国由高速增长阶段转向高质量发展阶段的历史方位出发,做出以深化行政审批改革、优化政务服务中心建设为抓手,继续加大简政放权力度、加快转变政府职能的重大战略部署。

行政审批中心作为行政审批制度改革的集大成者[18],也是行政审批制度改革全面深化的关键所在。中国行政审批制度改革的进程集中体现在行政审批中心的建立和扩散上[19]。1995年,深圳外商投资服务中心的建立初步确立了集中办理审批事项的模式,21世纪初在中央政府行政审批制度改革和地方政府竞争压力的推动下,行政審批中心得到普遍推广,其署名通常还包括“行政服务中心”“政务服务中心”“行政许可服务大厅”“政务大厅”等。鉴于行政审批中心在行政审批制度改革进程中的重要作用与地位,本文以此作为测度行政审批制度改革的切入点。(二)理论模型与研究假设

理论假设1:行政审批制度改革有助于提高个人创业意愿。

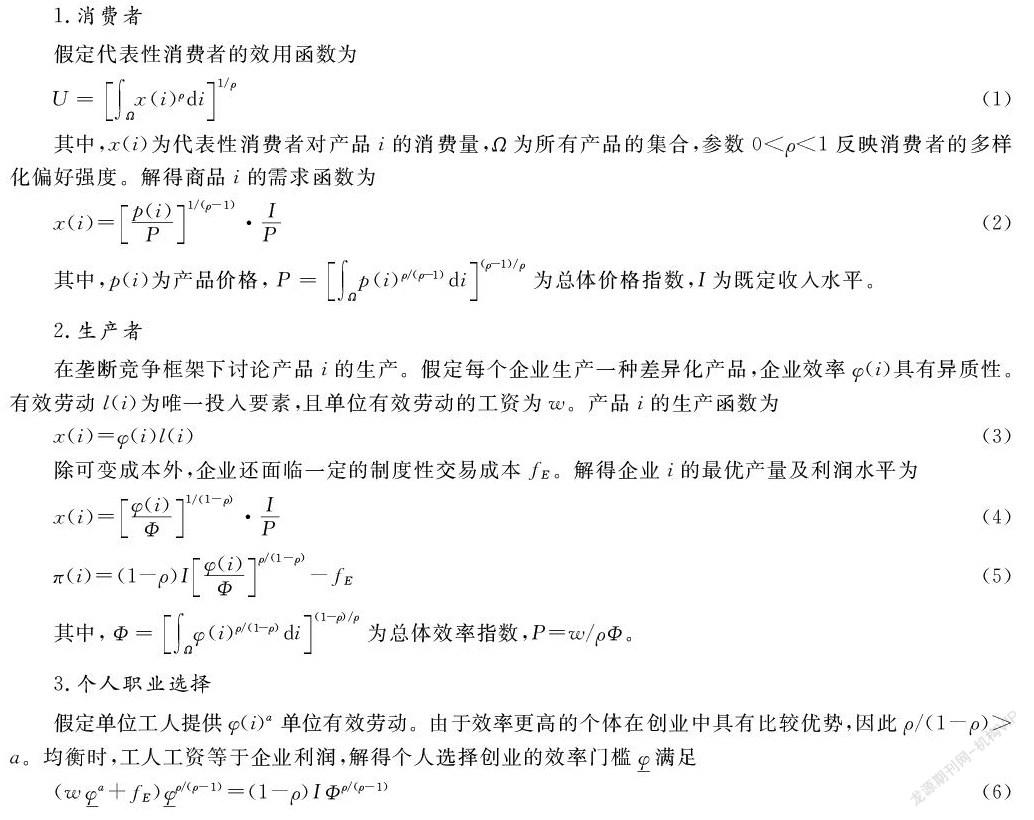

Behrens等[24]通过构建包含最终产品部门和中间产品部门的两阶段生产模型框架,创造性地研究了群分群分(sorting):个体依据自身才能进行区位选择,高才能个体倾向于落户大城市。、选择选择(selection):大城市因拥有大量高才能个体而具备严格筛选机制,高效率、高工资的企业才能存活;个体通过比较企业家利润与工人工资进行职业选择。以及集聚三大问题。基于此,本文构建包含消费者和生产者的两部门模型,通过将制度性交易成本引入企业生产函数,考察制度性因素对企业家效率门槛的影响,在一般均衡框架下识别制度性交易成本对创业活动的影响,进而明确行政审批制度改革影响创业活力的微观作用机制。

1.消费者

(二)变量与数据

本文数据的主要来源如下:中国地级行政审批中心数据库、中国综合社会调查、工业企业数据库与城市统计年鉴。一是中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS),用于测度个人创业活动及其他个体特征。该调查由中国人民大学中国调查与数据中心组织实施,是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目。在已公开的CGSS系列数据中,仅有2008年度数据提供了详细的行政区划信息,为评估城市政策冲击的影响提供了可能。CGSS 2008利用多阶分层随机抽样对全国65个地级市的100个区县、600个村委会或居委会、6 000名个人进行调查,本文基于CGSS 2008进行研究。二是中国地级行政审批中心数据库,该数据库由中山大学岭南学院整理汇总行政审批中心官方主页、政府网站和新闻报道三个渠道的信息建立而成[28],详细记录了333个地级样本行政审批中心的成立时间等信息。

首先,依据CGSS对个人工作状况的调查定义创业。涉及的调查问题为:“下列各情形中,哪一种更符合您目前的工作状况:(1)受雇于他人;(2)劳务工/劳务派遣人员;(3)零工、散工;(4)在自己家的企业中工作/帮忙,不领取工资;(5)在自己家的企业中工作/帮忙,领取工资;(6)自由职业者;(7)个体户;(8)自己是老板,雇有雇员。”借鉴现有研究[4,12,16],将回答(6)—(8)的受访者定义为创业状态,回答(1)—(5)的定义为非创业状态。为区分创业类型,分别将无雇员和有雇员的创业者定义为生存型创业和机会型创业。其次,利用表征审批中心设立与否的虚拟变量衡量行政审批制度改革,若城市在2007年已设有审批中心则取1,否则取0。再次,个人层面控制变量主要包括:(1)性别:女性取0,男性取1。(2)年龄和年龄平方:在一定范围内财富积累增多、职业经验丰富、社会网络扩大与年龄增长相伴而生,因而创业倾向有所提升;超过一定年龄后,较低的风险承受力将直接抑制创业活动的展开。(3)户籍:农业户口取0,非农业户口取1。尽管农业户口面临的诸多制度约束可能降低个人创业意愿[11],但处于劳动力市场劣势地位也可能“倒逼”创业活动的展开[16]。(4)配偶:有配偶取1,否则取0。配偶通过提供创业资金、扩展社会网络、给予精神支持推动创业活动的顺利开展。(5)兄弟姐妹数:尽管兄弟姐妹数越多,个人可能获得越多创业支持[11],但兄弟姐妹增多也可能意味着个人责任加大。(6)教育程度:用受教育年限测度,教育程度通过改变个人认知、风险偏好、就业机会影响创业选择。此外,城市层面控制变量主要包括:(1)城市工业企业数:一方面用以纠正审批中心大多设立在企业数较多的城市引起的内生性偏差,另一方面用于考察集聚经济对创业的影响。(2)城市制度性交易成本:借鉴以往文献[19,22],本文采用城市工业企业管理、销售、财务三大费用之和占总资产的比重衡量制度性交易成本,数据来自2007年工业企业数据库。(3)城市生产总值:用以控制地区经济发展水平。(4)城市开放度:全市实际使用外资额与全市生产总值之比,用以控制吸引外资对行政审批中心设立的影响。主要变量的描述性统计如表1所示。

四、回归结果及分析

(一)基本结果

依据上述实证设计,本文采用Probit模型对式(20)进行估计,其中系数为边际效应,具体如表2所示限于篇幅,控制变量的结果并未汇报,留存备索,下同。。研究显示:第(1)列不控制城市和个人特征向量,设立行政审批中心的边际效应在1%的水平上显著为正;第(2)列将个人特征向量纳入回归方程,行政审批中心的边际效应仍然显著为正;第(3)列同时控制城市和个人特征向量, 行政审批中心的边际效应虽然有所降低,

但仍在1%的水平上显著为正。从平均影响效应而言,建立行政审批中心会使得个人创业概率平均上升3.8个百分点,对创业行为具有明显的促进作用,理论假设1得到有效验证。为解决同一省份不同城市间误差项的自相关问题,第(4)列将标准误由城市层面聚类更改为更高一级的省份层面聚类,结果依然显著。本文将第(4)列作为基准回归的结果。

由于受长期计划经济体制影响,行政审批管理在中国被广泛使用。在社会主义市场经济日益完善的进程中过多的政府管制对微观主体的经济活动造成不必要干扰,降低经济运行效率、损害公共利益。在公共选择理论中,监管捕获分支理论提出政府监管机构可能被行业或企业等管制对象以多种方法和手段逐渐俘获,通过严格市场准入将潜在竞争者拒之门外,以保护行业在位者的既得利益[27];“收费亭”分支理论则认为政府监管的最终目的是为自身谋福利[28],大多时候政府通过设置许可证后又否认许可证向公众收取政治租金[29]。尽管监管捕获理论和“收费亭”理论分别强调在位企业和政府机构是政府管制的既得利益者,但均认为制度性交易成本提高是市场准入管制可以攫取行业租金或政治租金的关键。依据上述理论,以“放、管、服”为核心的行政审批制度改革将有利于规范政府行为,提高政府行政效能,有效降低制度性交易成本。这也是行政审批中心设立能够显著促进创业的重要成因。

(二)内生性讨论

本文同时纳入城市特征向量和城市固定效应,对影响行政审批中心设立的可觀测和不可观测异质性进行控制。但这些措施并不能完全消除遗漏变量偏差,同时也难以解决双向因果问题,例如创业活动较密集的城市可能更倾向简化行政审批制度。基于此,本部分用2007年城市所属省份审批中心设立率[18]和2001年之前城市审批中心设立状态[19]作为工具变量,采用Biprobit模型重新回归。Biprobit模型旨在解决因变量和内生变量均为二值变量时模型的内生性问题,由因变量方程和内生变量方程组成,且两个方程的解释变量无需完全一致,但内生变量方程中一般要包含工具变量。若联立估计结果显示因变量方程和内生变量方程误差项的相关系数显著不为0,则认为原模型存在内生性,否则认为不存在内生性。表3列示了相应的回归结果,第(1)(4)列为同一Biprobit模型的回归结果,其他列含义以此类推。回归结果显示,控制内生性后,行政审批中心设立使得个人创业倾向平均提高3.2~3.6个百分点,结果相对稳定,且与基准回归差别微弱,再次验证了行政审批中心设立能够有效地促进创业活动开展的命题。值得注意的是,实证结果支持了创业方程与行政审批中心方程误差项不相关的原假设,据此推断基准模型不存在严重的内生性问题。

(三)稳健性检验

第一,变换估计方法。为排除模型设定对回归结果的影响,本文进一步采用线性概率模型(LPM)进行回归,结果如表4第(1)—(3)列所示。其中,第(1)(2)列标准误聚类到城市层面,第(1)列不控制任何城市和个人特征向量,行政审批中心的系数显著为正;第(2)列将城市和个人控制变量全部纳入回归方程,结果依然显著为正,且作用大小与基准回归相近。第(3)列将标准误聚类到省份层面,回归结果的显著性并未变化。

第二,排除招商引资动机的干扰。如前所述,2001年9月国务院办公厅成立了行政审批制度改革工作领导小组,同年12月加入WTO使得市场经济体制改革深入行政性垄断和行政审批等计划经济核心领域,行政审批制度改革作为中央战略在全国展开。鉴于此,对2001年之前既已设立行政审批中心的城市而言,率先启动改革很可能是为满足招商引资需求,而并非响应中央政府关于推行行政审批改革的号召。若招商引资动机在行政审批中心建设中发挥着重要作用,那么上述回归结果很可能受招商引资行为对创业的影响,降低因果识别的可信度。基于此,本文剔除了2001年之前设立行政审批中心的样本,重新进行回归的结果如表4第(4)列所示。研究显示,排除招商引资动机干扰后,行政审批中心设立仍然能够显著促进创业行为,有效地激发城市创业活力。具体来看,设立行政审批中心能够使个人创业意愿显著提升4.1个百分点,与基准回归相比边际效应提升了0.3个百分点。从总体上看,基准回归结果具有稳健性。

第三,排除领导人更替的影响。自2001年起行政审批制度改革通过自上而下的自发革命模式在全国范围内悄然推进,这也意味着地方政府对行政审批改革的态度愈发关键[18,21]。若地方政府的主观行为对行政审批中心的设立产生了显著影响,那么上述回归结果极有可能受到相关因素干扰,致使因果推断可信性降低。考虑到城市行政审批中心建设、创业政策设立与执行均与地方政府领导人具有不可割裂的关系,本文采用2007年样本地级市市长是否发生更替近似捕捉领导人态度变动,排除其他竞争性解释,结果如表4第(5)列所示。平均而言,即使控制地级市市长更替,行政审批中心建立对创业的边际促进作用仍然为3.8个百分点,表明基准回归结果是可信的。进一步地,在领导人更替频繁的地级市中,个人创业意愿更加强烈,这可能是因为新晋领导上任使得创业优惠政策随之增多。(四)异质性分析

1.低制度成本与高制度成本群体

本文分别从经济状况和社会网络视角识别高制度成本群体和低制度成本群体。从经济视角看,根据个人收入是否高于平均水平划分为“低个人收入组”和“高个人收入组”,根据家庭收入是否高于平均水平划分为“低家庭收入组”和“高家庭收入组”。对社会网络的衡量主要基于CGSS提供的调查对象“拜年网”确定,若春节期间与调查对象互相拜年的人中有政府机关负责人/党群组织负责人/企事业单位负责人,则定义个体属于“高社会网络组”,否则属于“低社会网络组”。具体来看,拥有较高个人收入或者家庭收入的群组,意味着具有更多的个人财富或者更强大的家庭财务支持,这种较高的财务自由程度使其更有可能通过疏通关系等行为,突破严格行政审批管制的制约,实现创业活动;与此同时,具有丰富社会网络资源的群组可能通过纷繁复杂的裙带关系,弱化严格行政审批管制对创业活动的阻碍。鉴于此,本文将“高个人收入组”“高家庭收入组”和“高社会网络组”界定为低制度成本群组,相应地将“低个人收入组”“低家庭收入组”和“低社会网络组”界定为高制度成本群组。分别对具有不同制度成本的群组回归,结果如表5所示。

从平均效应看,行政审批中心设立对高制度成本群体的创业促进效应显著高于低制度成本群体,假设2得到验证。其中,第(1)(2)列显示,行政审批中心分别在1%的水平上显著提高和降低了低个人收入和高个人收入群组的创业倾向。第(3)(4)列显示,行政审批中心设立后,低家庭收入群体的创业活动显著增加,高家庭收入群体的创业活动显著减少,与基于个人收入分组的回归结果一致。这是因为审批制度改革前,低收入群体难以获取充足经济资源以降低严格管制对自身创业的阻碍;行政审批改革后,低收入群组面临的制度性交易成本大幅降低,创业活动显著增加。与之不同的是,对高收入群组而言,即使面临严格审批制度,仍可利用经济资源降低自身创业门槛,放松管制对其创业的促进作用微弱。同时低收入群体创业活动增加引致的竞争促进效应对其创业活动的挤占作用明显,因而高收入群体创业倾向显著降低。此外,第(5)(6)列结果显示,对低社会网络群组而言,行政审批中心建立精简了审批事项,规范了审批流程,降低了体制内关系薄弱对其创业活动的阻碍作用,因而其创业意愿显著提高;对高社会网络群组而言,即使在行政审批改革之前仍然可以通过政治资源降低创业门槛,因此放松审批对其创业活动的促进作用微弱。以制度成本为核心的异质性作用结果,在一定程度上验证了降低制度成本是行政审批改革对创业行为产生影响的重要路径。2.创业类型与创业行业 如表6第(1)(2)列所示,行政审批中心建立后,机会型创业活动和生存型创业活动分别增加2.3个百分点和4.3个百分点,且均在1%的水平上显著,很显然,生存型创业的平均影响效应比机会型创业高2个百分点。此外,行政审批制度改革显著促进了低端服务业创业,且边际促进效应为6.8个百分点。理论假设3得到验证。

究其原因,机会型创业者拥有较多的经济和社会资源,可以降低严格管制引致的额外成本,同时对商机利润的追求提高了其对创业门槛的耐受度。即使在行政审批改革之前,这些个体也更有能力和意愿投入较多资源突破制度障碍,用以把握市场机遇、选择预期利润可观的机会型创业。因此,制度性交易成本降低对其创业可能性的边际影响效应相对较弱。与之不同,生存型创业者通常是为实现自我就业的被动选择,这类创业者的普遍特征是在资金积累、社会资源以及信贷获取等方面处于劣势,很难具备充足资源用以降低较高的创业门槛,同时微薄的利润水平提高了其对附加成本的敏感度。在行政审批改革措施实施后,制度性交易成本降低使其达到创业门槛的可能性显著增大,因而对这类创业活动的促进作用更加明显。对低端服务业创业者的影响机理与此类似。从本质上剖析,行政审批改革对创业类型和创业行业的异质性影响与特定种类创业的制度成本差异直接相关。

五、进一步讨论:机制识别

行政审批制度改革与创业活动的关系可能会受到一些重要调节变量的影响,具有哪些特性的城市更易产生显著影响效应呢?对这些问题的回答将有利于进一步揭开行政审批制度改革与创业行为之间的机制黑箱,为行政审批改革更好地发挥创新创业促进作用提供有效的理论支撑。

首先,集聚经济既是城市经济发展的关键特征,也是城市经济发展的有机构成。集聚经济通过交易成本、专业化分工与合作、要素集聚以及知识溢出等诸多渠道深刻地影响着城市经济发展。这种城市经济发展特征很可能成为创业环境的重要组成部分,进而对行政审批改革与创业活动之间的影响关系产生调节作用。基于此,本文采用城市工业企业数作为城市集聚经济的主要测度指标,在以城市工业企业数目作为控制变量的基础上,加入城市工业企业数与行政审批改革的交叉项,聚焦考察城市集聚经济对行政审批制度改革与个人创业活动关系的影响机制,如表7第(1)列所示。 研究发现,城市工业企业数和行政审批制度改革的交互项显著为正。这表明在经济集聚度高的城市,创业活动对行政审批制度改革的响应度更高,行政审批改革的创业促进作用更强。究其原因,一方面集聚水平较高的城市通常吸引更大规模和更高质量的成熟劳动力以及人力资本,潜在的创业群体数量可观。另一方面,集聚经济发达的城市中企业家交互产生的知识溢出和信息交换外部性有助于提升管理者效率水平,专业化集聚产生的规模经济以及多样化集聚形成的上下游产业配套、多样化中间产品投入有助于提升企业生产效率,这些集聚正外部性对创业选择的效率门槛有一定替代作用[24]。因此,集聚经济发达的城市中工人群体与创业选择效率门槛的整体差距相对较小。行政审批中心建立后,这些微小差距随着制度性交易成本的降低更容易弥合,從而出现集聚经济强化行政审批制度改革促进创业活动的现象。这表明以集聚经济发达的城市作为行政审批改革实施的先锋与试验田,更容易取得显著的制度改革成果,发挥典型示范作用。

其次,本文聚焦考察城市制度性交易成本如何影响行政审批改革对创业活动的作用。从关于行政审批改革与创业活动的理论模型分析中可以明确,降低制度成本是行政审批改革对创业活动产生影响的重要路径。为从实证层面进行检验,本文立足不同群组的制度成本属性,考察了行政审批改革对低制度与高制度成本群体的异质性影响。在此基础上,本部分从城市层面出发,加入行政审批改革与城市制度性交易成本的交叉项,重点考察城市制度环境对行政审批制度改革与个人创业活动关系的影响,进一步检验制度性交易成本的调节作用,结果如表7第(2)列所示。

研究发现,城市制度性交易成本和行政审批制度改革的交互项显著为正,表明在制度性交易成本较高的地区,推行行政审批制度改革对创业的促进作用更大。这主要是因为在制度性障碍较多的环境中,企业用于关系以及社会资本投资的非生产性支出随之提高。先前从事创业活动获得微薄利润的个体由于创业净收入由正转负,被迫退出创业市场,仅有效率水平较高的个体能够保持创业相对优势,继续开办企业从事生产活动。换而言之,在制度性交易成本较高的城市中,创业选择的效率门槛随之提高,因而累积了大量囿于非正式制度成本而成为工人的潜在创业者。与此同时,高昂的制度性交易成本显著影响了城市营商环境的质量,这也会对城市经济活力与创业动力产生抑制作用。随着行政审批制度改革的深入,这些地区的制度性交易成本大幅降低,城市营商环境显著改善,促使一部分潜在创业者达到创业效率门槛,从而提升创业活动比例。这也是在制度性交易成本较高的地区,行政审批制度改革对创业倾向提升作用更为明显的重要成因。从另一个视角看,在制度不完善的城市中,推行行政审批改革引致的制度性交易成本的边际降低更明显,潜在创业者的边际反应更大,从而容易受其影响选择创业。尽管从经济发展的现实情况看,制度性交易成本较高的城市往往面临更为复杂的体制障碍与机制藩篱,在推行行政审批改革的过程中容易面临巨大挑战与难题,但与制度环境较为完善的地区相比,这些城市进行行政审批改革能够获得更高的收益和回报,因此“因噎废食”是不可取的。六、结论与政策启示

本文将制度性交易成本引入传统的创业选择模型,通过求解一般均衡明晰了“行政审批改革—制度性交易成本降低—创业活动增加”的理论逻辑,通过区分创业主体和创业类型差异,实证检验了行政审批改革影响创业活力的总体效应和差异化效应,并将行政审批改革对创业的影响从定量识别层面拓展到作用机制领域,为政府管制对创业影响效应的研究提供了新角度、深层次的理解。研究发现:(1)对所有样本而言,在控制个人和城市特征之后,行政审批改革显著促进了创业活动,推动个人创业意愿平均上升3.8个百分点。在考虑内生性、排除竞争性解释后,该结论仍然稳健。(2)区分创业主体差异时,低个人收入组、低家庭收入组和低社会网络组等高制度成本群体的创业倾向显著提高,而高个人收入组、高家庭收入组和高社会网络组等低制度成本群体的创业倾向显著降低或无显著变动,该结果回应了行政审批改革引致的制度性交易成本降低是影响创业活动的重要路径这一理论逻辑。(3)基于创业类型的异质性检验表明,行政审批制度改革对机会型创业和生存型创业均具有显著促进作用,但对前者的推动作用更大,这主要是因为与两种创业类型相关的制度成本存在内生性差异。(4)机制检验的结果表明,经济集聚度提升有利于放大行政审批改革对创业活动的推动作用,此外,在制度性交易成本较高的城市推行行政审批改革,创业活动所受的促进作用更强。

本文研究的政策意义主要体现在四个方面。

第一,各级政府应持续深化行政审批改革,通过优化营商环境,促进创新创业动能释放。精简行政审批事项,深化“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式,推行“互联网+政务服务”的创新模式,实现“最多跑一次”甚至“一次都不用跑”的政务服务目标;实行政务信息公开,从审批事项办理流程、办结时限、收费标准等方面推动行政权力规范运行。通过降低创业主体面临的资金、时间和信息成本,有效化解制度性交易成本过高引致的企业家效率门槛提升对创业选择的限制作用,进而激发民众尤其是物质财富不充裕或体制内关系薄弱的普通大众的创业热情,充分促进社会纵向流动和机会公平。

第二,各级政府应坚持深化行政审批改革与推动其他领域改革并重,充分促进机会型创业,提升创业和创新的耦合效应,打造“双创”升级版。进一步提升企业开办和注销便利度,加快建设全国一体化政务服务平台,通过简政放权着力促进创新创业环境升级;聚焦减税降费以降低企业负担,扩大研发费用加计扣除政策的实施范围,发挥政府采购对中小企业的扶持作用,全面强化对创新型企业的支持力度;发挥大中型科技企业的引领带动作用,推动产学研三方的合作与融合,建立健全科技成果转化的体制机制,深入推动科技创新对机会型创业的支撑作用;加大对科研人员、留学回国人员、外籍高水平人才以及大学生从事科技型创业的支持力度,改革人才引进、激励、发展和评价机制,促进创新型企业家和优秀员工的双向联动,为机会型创业提供人才支撑。通过“放管服”改革、财税体制改革、科技体制改革、人才制度改革并行,切实缓解机会型创业面临的创新风险过高和创新动能不足的难题,在实现稳增长、保就业基本政策目标的基础上,充分发挥创新引领对新动能的培育拉动作用。

第三,地方政府应坚持深化行政审批改革与提升产业集聚度并举,充分发挥管理体制优化与集聚经济的互促作用,促进创业动能释放。基于地区发展比较优势确立重点发展产业和配套发展产业,划定集中区域并明确功能定位,实行产业链招商以提升集聚效率和质量;在产业集聚区统筹完善污水废气处理、供热供气设备、仓储物流建设等配套设施,支持建设科研实验室和产业研究院,提高对高端管理人才和技能人才的吸引力。一方面,通过集聚经济引致的劳动力共享、专业化分工、上下游联系以及知识溢出降低创业活动的资金和信息成本,缩小个人效率与创业选择效率门槛的差距,扩大行政审批改革的创业促进效应;另一方面,通过行政审批改革优化营商环境,进一步提升企业专业化和多样化集聚度,更好地发挥城市集聚经济对创业活动的促进作用。

第四,制度性交易成本较高的城市深化行政审批制度改革势在必行。与制度环境完善的地区相比,在制度环境落后的地区推行行政审批改革,对创业活动产生的边際促进效应更大,同时也有助于缓解制度性交易成本过高对创业的阻碍作用。基于此,即使在这些地区推行行政审批改革面临更大的制度藩篱,仍然应当坚定不移地走深化改革之路。参考文献:

[1] 刘鹏程, 李磊, 王小洁. 企业家精神的性别差异: 基于创业动机视角的研究 [J]. 管理世界, 2013(8): 126-135.

[2] 李涛, 朱俊兵, 伏霖. 聪明人更愿意创业吗? [J]. 经济研究, 2017(3): 91-105.

[3] DJANKOV S, MIGUEL E, QIAN Y, et al. Who are Russias entrepreneurs? [J]. Journal of the European Economic Association, 2005, 3(2/3): 587-597.

[4] DJANKOV S, QIAN Y, ROLAND G, et al. Who are Chinas entrepreneurs? [J]. American Economic Review, 2006, 96(2): 348-352.

[5] 李雪莲, 马双, 邓翔. 公务员家庭、创业与寻租动机 [J]. 经济研究, 2015(5): 89-103.

[6] 吴一平, 王健. 制度环境、政治网络与创业: 来自转型国家的证据 [J]. 经济研究, 2015(8): 45-57.

[7] 杨婵, 贺小刚, 李征宇. 家庭结构与农民创业: 基于中国千村调查的数据分析 [J]. 中国工业经济, 2017(12): 170-188.

[8] LINDQUIST M J, SOL J, VAN PRAAG M. Why do entrepreneurial parents have entrepreneurial children? [J]. Journal of Labor Economics, 2015, 33(2): 269-296.

[9] 周敏慧, ARCAND J, 陶然. 企业家精神代际传递与农村迁移人口的城市創业 [J]. 经济研究, 2017(11): 74-87.

[10] 王春超, 冯大威. 中国乡—城移民创业行为的决定机制: 基于社会关系网的分析视角 [J]. 经济学(季刊), 2018(1): 355-382.

[11] 张峰, 黄玖立, 禹航. 体制内关系与创业 [J]. 管理世界, 2017(4): 92-105.

[12] WANG S Y. Credit constraints, job mobility, and entrepreneurship: evidence from a property reform in China [J]. Review of Economics and Statistics, 2012, 94(2): 532-551.

[13] KLAPPER L, LAEVEN L, RAJAN R. Entry regulation as a barrier to entrepreneurship [J]. Journal of Financial Economics, 2006, 82(3): 591-629.

[14] MONTEIRO J C M, ASSUNCAO J J. Coming out of the shadows? Estimating the impact of bureaucracy simplification and tax cut on formality in Brazilian microenterprises [J]. Journal of Development Economics, 2012, 99(1): 105-115.

[15] KAPLAN D S, PIEDRA E, SEIRA E. Entry regulation and business start-ups: evidence from Mexico [J]. Journal of Public Economics, 2011, 95(11): 1501-1515.

[16] 陈刚. 管制与创业: 来自中国的微观证据 [J]. 管理世界, 2015(5): 89-188.

[17] 张龙鹏, 蒋为, 周立群. 行政审批对创业的影响研究: 基于企业家才能的视角 [J]. 中国工业经济, 2016(4): 57-74.

[18] 朱旭峰, 张友浪. 创新与扩散: 新型行政审批制度在中国城市的兴起 [J]. 管理世界, 2015(10): 91-116.

[19] 夏杰长, 刘诚. 行政审批改革、交易费用与中国经济增长 [J]. 管理世界, 2017(4): 47-59.

[20] 刘诚, 钟春平. 产能扩张中的行政审批: 成也萧何败也萧何 [J]. 财贸经济, 2018(3): 50-64.

[21] 毕青苗, 陈希路, 徐现祥, 等. 行政审批改革与企业进入 [J]. 经济研究, 2018(2): 140-155.

[22] 王永进, 冯笑. 行政审批制度改革与企业创新 [J]. 中国工业经济, 2018(2): 24-42.

[23] 冯笑, 王永进, 刘灿雷. 行政审批效率与中国制造业出口: 基于行政审批中心建立的“准自然实验” [J]. 财经研究, 2018(10): 98-110.

[24] BEHRENS K, DURANTON G, ROBERT-NICOUD F. Productive cities: sorting, selection, and agglomeration [J]. Journal of Political Economy, 2014, 122(3): 507-553.

[25] DREHER A, GASSEBNER M. Greasing the wheels? The impact of regulations and corruption on firm entry [J]. Public Choice, 2013, 155(3/4): 413-432.

[26] BAI C E, HSIEH C T, SONG Z M. Crony capitalism with Chinese characteristics [R]. University of Chicago Working Paper, 2014.

[27] STIGLER G J. The theory of economic regulation [J]. Bell Journal of Economics and Management Science, 1971, 2(1): 3-21.

[28] MCCHESNEY F S. Rent extraction and rent creation in the economic theory of regulation [J]. Journal of Legal Studies, 1987, 16(1): 101-118.

[29] SHLEIFER A, VISHNY R W. Corruption [J]. Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(3): 599-617.

[本刊相关文献链接]

[1] 冯永琦, 蔡嘉慧. 数字普惠金融能促进创业水平吗?: 基于省际数据和产业结构异质性的分析 [J]. 当代经济科学, 2021(1): 79-90.

[2] 肖紅军, 阳镇. 新中国成立70年来人与组织关系的演变: 基于制度变迁的视角 [J]. 当代经济科学, 2019(5): 24-37.

[3] 秦芳, 李晓, 吴雨, 李洁娟. 省外务工经历、家庭创业决策及机制分析 [J]. 当代经济科学, 2018(4): 91-100.

[4] 贺建风, 陈茜儒. 腐败与大众创业的非线性关系研究: 基于金融发展门限模型的经验证据 [J]. 当代经济科学, 2018(3): 75-85.

[5] 芮正云. 释放创业激情: 城市社会网络嵌入对农民工留城创业幸福感的影响 [J]. 当代经济科学, 2017(6): 25-32.

[6] 赵立祥, 张文源. 创业投资对组织冗余与企业绩效关系的影响研究 [J]. 当代经济科学, 2015(2): 114-123.

编辑: 李再扬、高原

Abstract: By introducing the institutional transaction costs into traditional entrepreneurial choice model, this paper figures out the theoretical logic of “the Administrative Approval Reform (AAR) — the decrease of institutional transaction costs — the increase of entrepreneurial activities (EA)”. By using micro data CGSS 2008, we have systematically evaluated the impact of the AAR on EA. The results demonstrate that, First, the AAR can significantly boost EA by 3.8 percentage points on average. Second, when considering the heterogeneity of entrepreneurs, those who have lower personal income, lower family income or weaker social networks are significantly promoted to engage in EA. As for the distinction over business types, the AAR promotes necessity-push entrepreneurship more than opportunity-pull entrepreneurship. When considering the heterogeneity of business sector, entrepreneurship in the low-end service are increased significantly. The mechanism test shows that the improvement of agglomeration level is conducive to the release of the promotion effect of AAR, and the effect of AAR is more obvious in the cities with high institutional cost.

Keywords: administrative approval reform; entrepreneurial behavior; institutional transaction costs