生态补偿制度地方立法实践研究

——以苏州市为例

2021-12-03夏梦茹崔云霞朱永青李伟迪曹炜琦

夏梦茹 崔云霞 徐 璐 朱永青 李伟迪 曹炜琦

(南京师范大学环境学院,江苏 南京 210023)

经济和市场手段被用于防止环境破坏和促进生态保护已有很长时间[1-3]。生态补偿作为一种经济手段,由最开始用于抑制负的环境外部性(环境破坏)逐渐发展到了用于激励正的环境外部性(生态保护)[4-5],包括生态服务付费、环境服务付费等形式[6]。发达国家已制定了一系列生态补偿制度,如欧盟的生态标签制度、哥斯达黎加的碳汇量认证及碳汇交易制度等。我国也尝试了一些生态补偿制度,如流域上下游生态补偿制度、排污权交易制度、碳排放交易制度等。2014年我国修订的《环境保护法》第31条明确规定了生态补偿制度,但后续进展不大[7]。然而,完善我国生态补偿制度体系、促进生态补偿制度法制化,对于我国生态环境的改善具有重要意义。

党的十九大报告指出,生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,需用最严格制度、最严密法治保护生态环境。生态补偿制度作为生态文明建设的重要制度保障,被视为是保护生态环境、平衡上下游利益、贯彻《全国主体功能区规划》的政策工具[8]。虽然全国各地都在有序推进生态补偿制度建设,也取得了一些阶段性的成果,但尚未上升到地方立法的高度,全国更无统一的具体立法。因此,加强生态补偿制度的地方立法研究,既是地方生态补偿实践的迫切需要[9],也是为国家统一立法探路。目前,仅有苏州市与无锡市将生态补偿制度进行了立法,其中苏州市早在2014年就出台了《苏州市生态补偿条例》,已实施多年,而《无锡市生态补偿条例》出台于2019年,还不是很成熟。本研究系统总结了国家层面和地方层面的生态补偿立法实践,梳理了苏州市生态补偿制度地方立法工作开展历程、实施效果与存在的问题,以期为我国生态补偿制度统一立法提供参考。

1 我国生态补偿制度立法现状

1.1 国家层面

2005年,国务院在《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中首次提出“加快建立生态补偿机制”,体现了生态补偿制度在国家方针政策中的重要地位,之后全国各地也陆续出台了建设生态补偿制度的相关政策。

2014年修订的《环境保护法》中第31条规定“国家建立、健全生态补偿制度”,首次将生态补偿制度确立为国家生态环境保护的一项基本制度,随后国务院于2016年出台了《关于健全生态保护补偿机制的意见》(国办发〔2016〕31号),要求推进生态补偿制度化和法制化,以调动全社会参与生态环境保护的积极性,促进生态文明建设更进一步。目前,国家层面已基本形成以国务院《关于健全生态保护补偿机制的意见》为纲,《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》和《关于加快建立流域上下游横向生态补偿机制的指导意见》横纵结合的制度体系。这可以说是我国目前的生态补偿制度顶层设计的总体框架[10]。

为推动生态补偿制度市场化、多元化发展,2018年国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部等九部门联合印发了《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》(发改西部〔2018〕1960号),提出了健全资源开发补偿、优化排污权配置、完善水权配置、健全碳排放权抵消机制、发展生态产业等措施。这对于我国生态补偿制度形成以政府为主导,企业和社会踊跃参与的新局面具有重要的推动作用。

2019年11月国家发展和改革委员会又发布了《生态综合补偿试点方案》,工作目标为“到2022年,生态综合补偿试点工作取得阶段性进展,资金使用效益有效提升,生态保护地区造血能力得到增强,生态保护者的主动参与度明显提升,与地方经济发展水平相适应的生态保护补偿制度基本建立。”至此,生态补偿工作已由最开始的单一类别补偿试点发展到生态综合补偿试点。

虽然2014年修订的《环境保护法》将生态补偿制度确立为了我国生态环境保护的一项基本制度,但由于生态补偿尚无具体立法出台,因此我国立法体系中关于生态补偿的相关规定还只是散见于一些单行法中,如《水污染防治法》第8条有规定“国家通过财政转移支付等方式,建立健全对位于饮用水水源保护区区域和江河、湖泊、水库上游地区的水环境生态保护补偿机制”,《野生动物保护法》第19条有规定“因保护本法规定保护的野生动物,造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的,由当地人民政府给予补偿”,等等。

从国家层面的生态补偿制度立法现状可以看出,由于每个单行法只涉及某一个或某一类生态要素的生态补偿问题,因此国家层面还缺乏对生态补偿的统一性规定,这容易造成不同行政部门间的利益冲突,同时也很难在时间上有较好的延续性,难以确保受偿者的权利兑现、补偿者的义务履行[11]。

1.2 地方层面

通过在北大法宝法律数据库检索“生态补偿”和“生态保护补偿”,共检索到全国31个省份的生态补偿制度相关地方法规、文件404部(见表1),其中地方法规2部、地方规范性文件291部、地方工作文件111部。由此可见,我国大部分地区都针对生态补偿制度立法工作开展了探索,但仅有江苏省出台了两部地方法规,也就是《苏州市生态补偿条例》和《无锡市生态补偿条例》。

表1 生态补偿制度相关地方立法统计Table 1 Local legislation statistics of ecological compensation

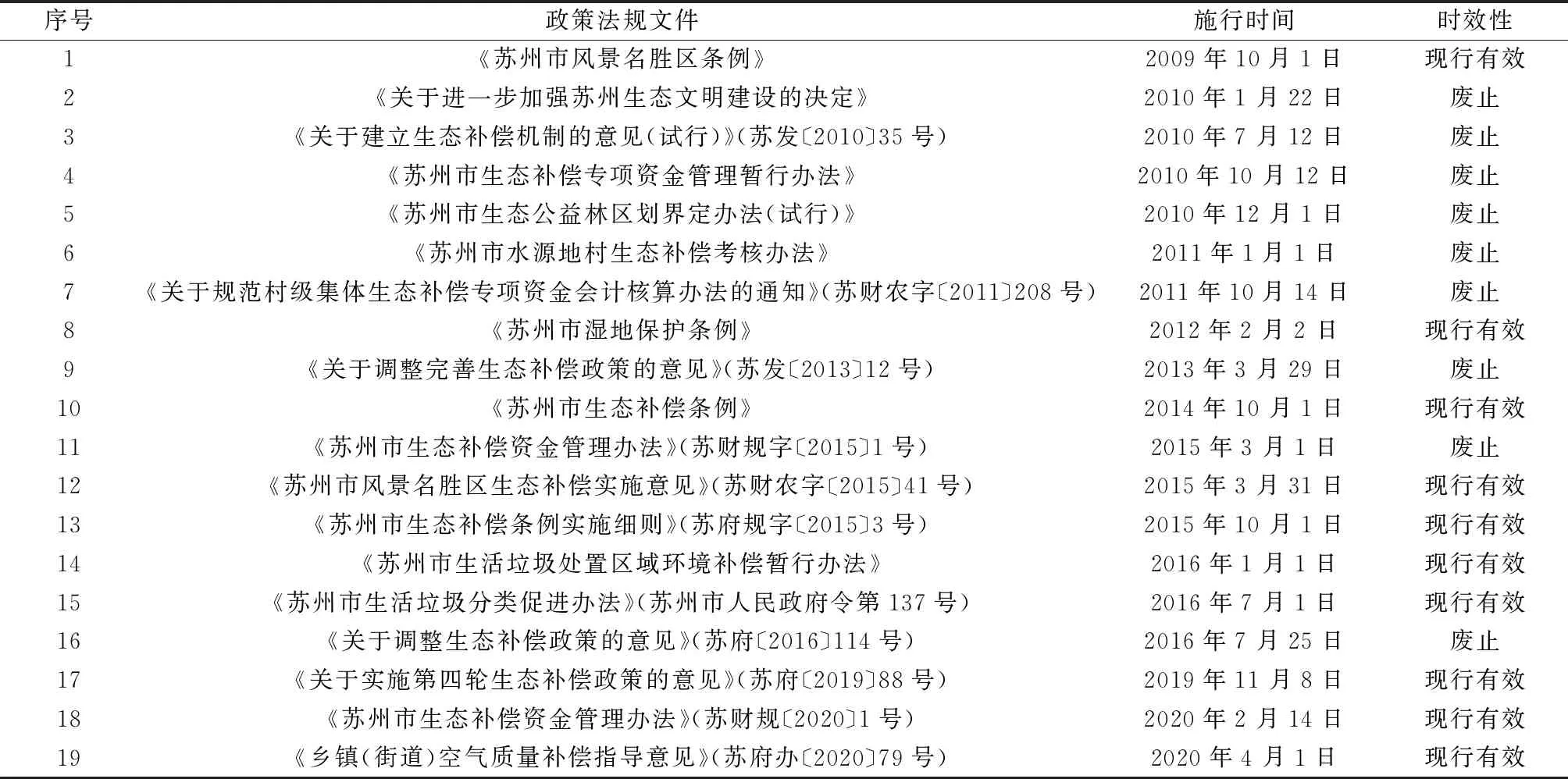

2 苏州市有关生态补偿制度的政策法规文件梳理

2010年7月,苏州市在江苏省率先出台了《关于建立生态补偿机制的意见(试行)》(苏发〔2010〕35号),标志着苏州市正式启动开展生态补偿工作。2012年6月,苏州市委托苏州城乡一体化改革发展研究院对苏州市域范围内从2010年开始的农业综合生态补偿实践进行了评估研究,2013年3月苏州市人大根据评估报告的建议,对2010年的《关于建立生态补偿机制的意见(试行)》进行了完善[12],并于2014年正式出台了《苏州市生态补偿条例》。苏州市在探索生态补偿制度过程中先后出台过的相关政策法规文件梳理于表2中。由表2可以看出,在苏州市正式启动开展生态补偿工作之前已经关注到了生态补偿制度,经过4年的实践后将生态补偿制度进行立法,《苏州市生态补偿条例》出台后配套制定了相应的实施细则、资金管理办法等,并根据实际工作开展情况不断完善并调整生态补偿政策法规文件,基本上是每3年调整1次。目前,苏州市的生态补偿政策法规体系已较为完善,基本涵盖了补偿范围的界定、补偿资金的管理、实施办法的细则等各个方面。在补偿范围方面,苏州市除包括《苏州市生态补偿条例》中明确规定的水稻田、生态公益林、重要湿地、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区5大类外,目前已扩大至对生活垃圾处置区域及环境空气质量;在补偿资金方面,苏州市每3年进行一轮调整,依据社会经济发展与财政状况,逐步提高补偿标准;在实施办法方面,不断明确各职能部门职责、资金使用用途和程序、公示公布要求以及相应处罚措施等。

表2 苏州市生态补偿制度相关政策法规文件Table 2 Relevant policies and regulations documents on legislation of ecological compensation in Suzhou

3 苏州市生态补偿制度实施情况

3.1 实施成效

按照责、权、利相统一的原则,苏州市生态补偿资金每年由市及各区(市)核定后,拨付给镇、村,其中生态公益林和风景名胜区的生态补偿资金由镇安排使用,其他补偿资金由村安排使用。

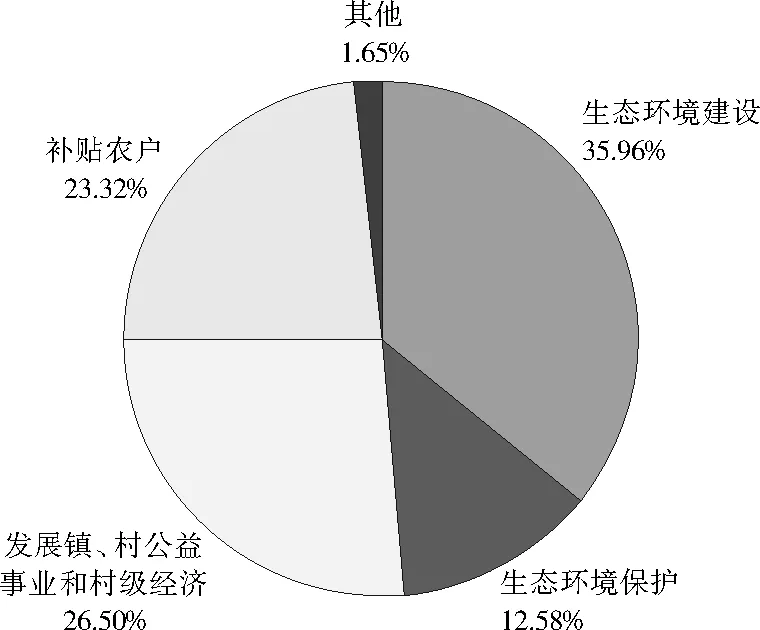

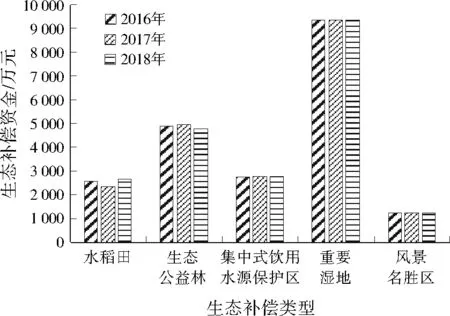

根据苏州市政府网站所公示的信息,2010—2018年,苏州市累计投入生态补偿资金约85亿元。2016—2018年为苏州市第三轮生态补偿制度实施年度区间。2016—2018年苏州市共支出生态补偿资金20.221 6亿元,其中生态环境建设支出7.271 0亿元,生态环境保护支出2.544 3亿元,发展镇、村公益事业和村级经济支出5.358 3亿元,补贴农户支出4.715 2亿元,其他支出0.332 8亿元,其比例分布见图1。由图1可以看出,生态环境建设和生态环境保护两项支出约占总支出的一半,说明这两项是生态补偿资金最主要的使用去向,对于生态环境面貌特别是村容村貌的持续改善较为有利。2016—2018年资金分配总体稳定,以苏州市市区为例,重要湿地获补偿资金最多(见图2),这是因为苏州市以湖泊湿地为其整体生态系统的重要支撑,在太湖及阳澄湖周边分布有很多生态湿地村。苏州市生态补偿资金的区域分配体现了对生态环境保护好的欠发达地区和重要生态功能区倾斜扶持,其中吴中区受益最为明显,因为该区与太湖直接相连,拥有61.28%的太湖水域面积,生态公益林、重要湿地、集中式饮用水水源保护区等重要生态功能区覆盖面积较广。每年镇和村资金分配比约为3∶7,对因承担生态环境保护功能而做出经济发展让步的农村进行了有力补贴。

图1 2016—2018年苏州市生态补偿资金用途分布Fig.1 Fund distribution of usage of ecological compensation in Suzhou from 2016 to 2018

图2 2016—2018年苏州市市区各类型生态补偿的资金分配Fig.2 Fund distribution of different types of ecological compensation in Suzhou urban from 2016 to 2018

苏州市生态补偿制度实施成效总结起来,体现在以下6个方面:

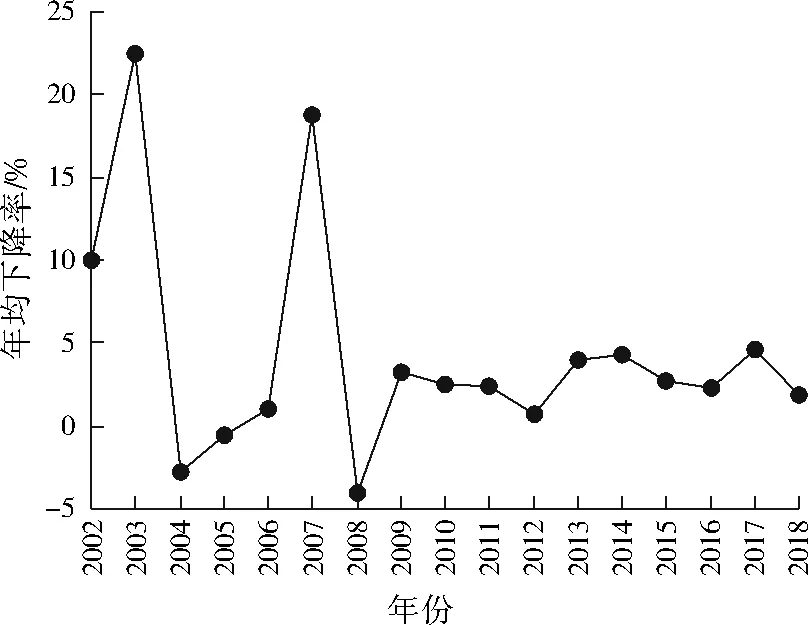

(1)促进了农田设施完善和农村环境提升,同时稳住水稻种植面积年均下降率。2002—2010年苏州市水稻种植面积变化很不稳定,2010年实施生态补偿制度后,水稻种植面积逐年小幅下降,保持稳定(见图3),并通过农田设施完善保障水稻不减产,同时缩小的水稻种植面积用于村庄绿化、田园整治等环境建设,加上大部分镇、村开展河道疏浚、污水处理,使得镇、村环境面貌焕然一新。其中,太仓市、吴江区、吴中区及全市34个镇(街道)、31个村建设成为了省级生态文明建设示范县(区)、镇(街道)、村。

图3 2002—2018年苏州市水稻田种植面积年均下降率Fig.3 Annual decreasing rate of paddy field planting area in Suzhou from 2002 to 2018

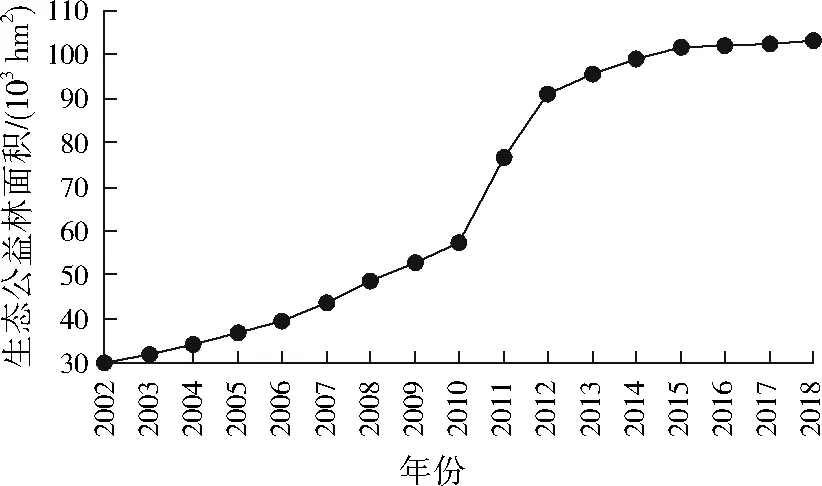

(2)生态公益林管护工作不断加强,森林植被得到保护,生物多样性提高,森林生态效益在固碳、调节水量、减少土壤流失、吸收污染物等方面发挥了巨大效益。由图4可以看到,2010年后苏州市生态公益林面积增长率比2010年前明显提高。

图4 2002—2018年苏州市生态公益林面积变化趋势Fig.4 The trend of ecological and public woodland area in Suzhou from 2002 to 2018

(3)重要湿地保护率不断提高,湿地生态环境不断优化,生物多样性日益改善。苏州市重要湿地(主要是自然湿地)保护率从2010年的8.0%提高到了2018年的58.5%。

(4)集中式饮用水源保护区管护不断深入,水环境质量明显改善,2018年水功能区达标率为87.5%,水源地水质保持在《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅱ~Ⅲ类水标准。

(5)风景名胜区所在地政府保护环境的积极性增强,风景名胜区的生态屏障作用有效发挥,既提升了风景名胜区的景观品质和文化内涵,又改善了当地居民的生活环境。

(6)创新补偿类别和补偿对象。水环境领域开展双向补偿,即“谁达标、谁受益,谁超标、谁补偿”;生活垃圾处置实施横向补偿,按照“谁受益、谁付费,谁污染、谁付费”的总体要求对生活垃圾(含餐厨垃圾)征收生活垃圾处置环境补偿费;尝试开展空气质量补偿,按照“谁改善、谁受益,谁污染、谁付费”原则,按月对镇考核大气环境质量并排名,落后的镇每月缴纳罚金,专项补贴给排名靠前的镇作为奖励,支持其大气污染防治能力建设。

3.2 主要问题

苏州市实施生态补偿制度已有数年,虽取得了明显成果,但其补偿模式尚处于初级阶段,主要还是通过财政转移支付进行补偿。这种模式最大的优点是可操作性强、收效快,但缺点是其他利益相关者的主动参与性低,导致资金来源渠道单一,不利于生态补偿长效机制的建立[13]。同时随着生态文明建设任务和要求的变化,苏州市在生态补偿工作开展中也暴露出了一些问题:

(1)生态补偿范围难以合理划分。《苏州市生态补偿条例》中将生态补偿范围共划分为6大类,虽然结合实际工作目前已基本涵盖苏州市生态环境保护中的重要区域,但不同类型间的补偿存在交叉、重叠现象,而对这部分交叉、重叠区域还缺少有效考核认定方法,导致在实际生态补偿资金申报过程中工作量增加、申报审核进度缓慢等问题。

(2)生态补偿资金来源渠道单一,多元化补偿方式尚未形成。根据主导因素的不同,生态补偿的模式分为政府主导和市场主导两种[14]。政府主导的生态补偿的体系化、层次化和组织化优势在生态补偿运行初期的效果是毋庸置疑的,但随着补偿规模的进一步扩大,单靠政府主导的生态补偿将远不能解决经济发展与环境保护间不断产生的新矛盾[15]。虽然《苏州市生态补偿条例》中含有“鼓励社会力量参与生态补偿活动”的相关规定,但在实际生态补偿制度实施过程中,苏州市的生态补偿资金来源仍基本依赖于市、区(市)两级财政拨款,对政府尤其是区级政府的财政支出造成不小的负担,难免会出现政府间相互扯皮、基层政府执行不力等问题[16]。

(3)生态补偿标准的制定仍需完善。苏州市生态补偿标准的制定主要根据政府财政预算并参照以往有关项目补助标准等因素确定。虽然《苏州市生态补偿条例》考虑到了社会经济的发展变化情况,规定了“生态补偿标准一般三年调整一次”,实际工作中也考虑了地区GDP、财政收入、物价指数、人均收入和生态服务功能等因素,但由于补偿资金最终受限于政府财政预算,而且仅根据生态要素面积量化补偿资金而忽略了质量问题,因此苏州市生态补偿制度仍然存在补偿标准偏低、质量不高等问题。

(4)生态补偿资金用途过窄,资金留存比例偏高。苏州市在生态补偿工作开展过程中,出现了由于生态补偿资金使用限制较大,造成镇、村生态补偿资金大量结余的情况。虽然在《苏州市生态补偿条例》和《苏州市生态补偿资金管理办法》中均明确了要建立绩效考核体系,但到目前为止仍缺乏较为系统的评估生态补偿制度及其实施效果的考核体系。

(5)监督与管理措施仍需加强。苏州市在生态补偿资金管理、使用情况专项审计调查中曾出现部分村生态补偿资金核算不清晰,业务台账管理不完善,甚至有个别村(社区)使用补偿资金不合规、部分地区生态保护责任落实不完善等问题。

3.3 对策措施

3.3.1 因地制宜确定补偿范围

补偿范围的确定是开展生态补偿工作的首要程序,直接影响着后续工作的开展。因此应结合实际情况,合理划分补偿范围,尽可能避免产生补偿范围交叉、重叠问题,简化生态补偿申报审核程序。

3.3.2 科学合理制定生态补偿标准

制定科学合理的补偿标准是实现合理补偿的前提,是健全生态补偿制度的关键和难点[17]。因此,应在科学评估受偿区域生态服务功能价值和发展机会成本的基础上,根据不同生态补偿类型的特点,评估环境保护工作量和需要改善的生态环境质量要求,完善测算方法,合理制定补偿标准。

3.3.3 探索生态补偿新形势,推进多元化、市场化发展

国家《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》中提出“到2022年,市场化、多元化生态保护补偿水平明显提升”。政府补偿与市场补偿相比,交易成本较低但制度运行成本偏高,容易造成效率低下及腐败问题[18]。苏州市虽然已进行了排污权、碳排放交易权等的市场补偿初步探索,但仍需进一步打破目前生态补偿资金高度依赖于财政拨款的局面,出台具体措施,健全交易平台、发展产业生态,引导社会资本对生态保护者进行补偿,推进生态补偿多元化、市场化发展,拓宽生态补偿形式、扩大生态补偿资金来源,形成政府主导、市场踊跃参与的新局面。

3.3.4 提高基层自主权以激活补偿资金用途

针对生态补偿资金使用限制较大、资金留存比例较高的问题,苏州市在第四轮生态补偿制度实施年度区间调整放开了生态补偿资金的用途范围。苏州市《关于实施第四轮生态补偿政策的意见》中提到,在村落实好生态保护责任的前提下,生态补偿资金可以作为村可用财力。这种调整给予了基层对生态补偿资金使用的更多支配权,一定程度上缓解了基层难以有效利用生态补偿资金的问题。建议逐步改变目前的“输血式”补偿模式为政府主导、市场运作、公众参与的“造血式”补偿新模式,使生态补偿制度“活起来”,从而提高受益者或土地使用者保护和改善生态环境的积极性。

3.3.5 完善生态补偿制度体系,加强监督与管理

生态补偿是一项系统性、社会性的工作,苏州市需要围绕《苏州市生态补偿条例》制定配套办法,进一步细化生态补偿工作,做到大小事务都有法可依。开展生态补偿工作涉及到多个政府职能部门,因此应优化调整各职能部门的分工,理顺各部门管理职能。建议形成更具法律效应的生态补偿实施细则,同时要建立绩效考核和奖惩体系。

4 结 语

生态补偿制度作为生态文明建设的重要制度保障,不仅涵盖生态环境保护,还涉及到脱贫、促进贫困地区经济发展等社会经济问题,因此不断完善生态补偿制度的法律保障具有重要意义。苏州市在明确生态补偿的范围、科学制定补偿标准、建立绩效考核体系、完善监督与管理、推进市场化与多元化的生态补偿体系等方面做了许多探索,为全国积累了经验和方法,有利于生态补偿制度的完善。