粒子、空间、细胞、大脑

2021-12-01丁兆君

丁兆君

1931年10月1日,唐孝威出生于上海。祖父是我国著名教育家、上海交通大学首任校长、国学大师唐文治;外祖父陆勤之曾任交通大学总务长;伯父和父亲皆曾赴美留学。在这样的一个书香门第,他自小就受到良好的家庭教育,祖父即是他的启蒙老师。

书香门第走出的“少年布尔什维克”

幼时,正逢日寇侵华。懵懂的唐孝威,经祖父的教诲以及耳闻目睹日寇残暴屠殺同胞的血腥事实,自小即在稚嫩的心灵里埋下强国雪耻的种子。

1939年,8岁的唐孝威进入上海南洋模范小学读书;1943年以优异的成绩升入上海南洋模范中学,品学兼优的他一直担任班长。升入中学后,唐孝威积极投身学校地下党组织领导的进步学生运动中,并在17岁那年加入中国共产党。高中毕业时,在党组织的安排下,他同时报考了国立上海交通大学和清华大学,先后收到两校的录取通知书。征求祖父的意见后,唐孝威进入清华大学电机系学习。

在大学第一学期的严冬,唐孝威原本就有的关节痛更加严重,结果转成类风湿脊柱炎。电机专业需要经常下工厂、上工地,考虑到身体因素,他在大二那一年转入物理系学习。当时的清华大学物理系名师荟萃,有叶企孙、周培源、王竹溪、孟昭英、余瑞璜、彭桓武、葛庭燧等一批知名教授。转系后,唐孝威的学习兴趣更加浓厚,并取得了优秀成绩。

从核探测开始科研生涯

1952年,根据国家要求,作为清华大学在新中国成立后入学的第一届理工科学生,唐孝威在学满三年后,提前一年毕业参加工作。他被分配到中国科学院近代物理研究所(后改称物理研究所、原子能研究所,1973年在原子能研究所一部的基础上组建高能物理研究所),吴有训、钱三强与王淦昌先后担任该所所长。所里共分四个大组,第一大组是由赵忠尧领导的实验核物理组。其下又分四个实验研究组,其中之一是探测器组,组长是后来担任中国原子能科学研究院院长的戴传曾,唐孝威就被分在这个组里工作。他和同事们一道白手起家,克服各种困难,终于研制出第一批气体核探测器。

1953年夏,唐孝威接受一项绝密任务——跟随地质部勘探小分队到南方山区寻找铀矿。他带上所里自制的探测器,在湖南、山西一带奔波三个多月,终于圆满完成任务。次年春,他再次接受特殊的保密任务——探测国外在太平洋进行核试验对我国大气层造成的核污染。他带上探测器,与另两位同事一起登上专用飞机,穿梭于高空大气层中,对高空环境进行放射性监测。这一时期,唐孝威在所里老物理学家的带领下,从事并完成了有机盖革管、卤素管、强流管等多种特殊形状和用途的计数管的研制,并研究其气体放电现象,这些工作为中国的核探测器事业打下基础。

1956年,苏联杜布纳联合原子核研究所成立,在中方负责人王淦昌的提议与推荐下,唐孝威被选派到该所原子核问题实验室参加研究工作。他与两位苏联同事一起先后进行质子吸收π-介子的实验和高能电子产生电磁级联簇射的实验。后来,他又和另一位苏联科学家一起研制出可控高压脉冲供电计数器。这种新型探测器是之后在高能实验中被广泛使用的火花室和流光室的先驱。在此期间,唐孝威还参与全吸收谱仪和多板结构的取样式电磁量能器的研究和应用,这些均为在国际上率先开展的研究工作。

“两弹一星”立丰功

1960年4月,唐孝威奉调回国,到二机部(核工业部的前身)九院(核武器研究院)报到。负责人朱光亚让他从事研制原子弹所需要的核物理和核测试工作。于是,他带领实验组的几个年轻人,利用原子能研究所的回旋加速器进行中子物理实验,进而研究制造原子弹所需要的探测器。他们还到河北境内长城脚下的爆轰试验场,参加小型爆轰物理实验研究。在原子弹研制进入关键阶段时,他们又转移到地处青海省海晏县“金银滩”的西北核武器研制基地。1964年“五一”之际,唐孝威回京结婚,新娘吕芳是语言学家吕叔湘的小女儿。

在原子弹爆炸的关键技术——中子点火的试验过程中,唐孝威带领实验组自己动手制作各种探测仪器,其记录数据始终做到准确无误。由他负责的实验测试组与邓稼先领导的理论设计组密切配合,通过分析各种核辐射数据,对核弹内部复杂的反应过程进行了测量和诊断。1964年10月16日,原子弹成功爆炸,唐孝威首先确证了中子点火技术的成功。

完成原子弹研制的试验任务后,唐孝威又带领实验人员投入氢弹的研制工作。他和邓稼先、于敏等反复论证,提出了许多关键性的思想和一系列方案与设计,又研制出了一系列测试仪器。氢弹爆炸试验时,唐孝威守在试验记录系统旁,当场报出核爆炸瞬间的关键性试验数据,首先判断和证实了我国氢弹爆炸原理的成功。1967年6月17日,又一朵蘑菇云在罗布泊上空升起,中国成功试爆了第一颗氢弹。

“文化大革命”时期,唐孝威因莫须有的罪名历经磨难,身体更加羸弱。幸好后来王淦昌恢复了工作,把他调回北京休养,先前种种罪名后来得到平反。1973年,高能物理研究所成立不久,唐孝威便被张文裕所长调去。他接到的第一项任务就是在返回式卫星内安装探测空间辐射的仪器,以探测辐射对卫星舱内物体的损伤。唐孝威与同事一起通过核乳胶观测,发现空间辐射的影响并不如预期那般严重,得出卫星所载物体的保护层可以减少的结论。他们的研究成果为我国卫星设计和发射提供了重要数据,使得卫星的容量增加,造价降低。

从DESY到CERN

1977年8月17日,邓小平宴请归国的华裔诺贝尔物理学奖获得者丁肇中一家,席间达成了派遣中国科技人员参加大规模国际合作实验的协议。关于人选,丁肇中对高能物理研究所领导说:“唐孝威先生就很合适。”[1]五个月之后,中国派出的10人科学实验小组飞抵德国汉堡,领队人就是唐孝威。他们在德国电子同步加速器研究所(Deutsches Elektronen Synchrotron, DESY)丁肇中所领导的MARK-J组,工作在当时世界最大的正负电子对撞机PETRA上。唐孝威在初步了解原已设计好的实验方案之后,提出一个改进探测器的建议,在组内引起很大争议,丁肇中却觉得这个建议很重要。最终讨论的结果是,MARK-J探测器的核心部件——电磁量能器按照唐孝威的建议进行改进。改进工作由唐孝威负责,很快完成。在获得了一批重要的实验数据之后,丁肇中请唐孝威代表MARK-J组于1979年初去参加美国物理学会的年会,并作研究成果报告。主持会议的琼斯(L. Jones)介绍说:“这是来自新中国的物理学家第一次在这里向大会作学术报告。”1979年6月,MARK-J组发现了强子三喷注现象,结果与量子色动力学理论的预期值相符,为胶子的存在提供了重要的依据。正如丁肇中所评价的那样,唐孝威在胶子的发现中“作出了重要的贡献”。[2]

在汉堡,唐孝威认识了日本科学家小柴昌俊(M. Koshiba),两人都对质子衰变实验有着浓厚的兴趣,并讨论了实验方案。在唐孝威回国后,他们经过多次通信联系,建议中日两国合作在地下建造大型水切仑柯夫探测装置,以探测质子衰变。考虑到日本少高山,因此两人共同提议实验在中国进行,经费由他们二人向各自政府申请。唐孝威遂向中国科学院提出申请,并做了一些先期考察工作。但该项研究计划最后没有得到批准,未能进行下去。小柴昌俊则独自进行实验,虽然未能如预期那样探测到质子衰变,但得到了一些“副产品”——证实存在太阳中微子丢失现象,并首次探测到超新星爆发所产生的中微子信号。他由此荣获2002年诺贝尔物理学奖。[3]

1982年初,位于日内瓦的欧洲核子研究中心(CERN)决定新建世界最大的大型正负电子对撞机LEP。高能物理研究所派出以唐孝威为首的18位科研人员参加由丁肇中所领导的L3国际合作组。他们参与了L3探测器一个重要组成部分——铀强子量能器的设计和研制,以及其中正比室的设计和制造。1989年7月,LEP成功实现正负电子对撞,L3组的实验结果精确验证了粒子物理标准模型的准确性,特别是精确测量了中间玻色子Z0的质量和宽度,确证了自然界中只存在三种带电轻子与三种中微子,为电弱统一理论(electroweak unified theory)提供了决定性的实验证据。这是粒子物理学史上一个新的里程碑。

宇宙探测研究

当初用卫星运载核乳胶测量空间辐射剂量时,唐孝威和同事还观测到空间原初宇宙线中的重原子核,并分析了它们在乳胶中径迹的结构。除此之外,他还关注利用卫星进行有关X射线天文学和γ射线天文学的研究。1980年代末,他与合作者做了在陨石中寻找宇宙核块产生的古老径迹的实验,以探索宇宙中的暗物质。

1993年底,丁肇中和唐孝威经过多次交换意见,设想研制一种能直接观测宇宙带电粒子的太空磁谱仪。接着,丁肇中又邀请美、欧、俄的科学家,组成国际合作的阿尔法磁谱仪(Alpha Magnetic Spectrometer, AMS)研究组。1994年3月,丁肇中到北京与唐孝威讨论用中国的钕铁硼永磁体材料研制磁谱仪的具体方案,举世瞩目的AMS实验就此开始,其目标是探测宇宙中的反物质,寻找暗物质,并对宇宙中各种同位素的丰度进行精确测量。1998年6月2日,美国“发现者”号航天飞机把AMS送上太空。

生命科学领域的交叉研究

唐孝威自小对生命现象感兴趣。1980年代,他先后结识生物学家贝时璋、汤佩松、冯德培、张香桐等人,经常向他们请教一些生物学方面的问题。贝时璋觉得,唐孝威只探索了无生命的科学领域,没能充分发挥其才智,鼓励他再探索生命科学领域。王淦昌也鼓励唐孝威在物理学与生物学、医学的交叉研究方面作一些尝试。

基于对生命离不开液体的认知,唐孝威选择液态物理作为他生命科学研究的开端。他研究了固液两相的悬浮微粒系统,提出用微粒探针研究液体的设想;研究了活细胞内微粒的跳跃运动和布朗运动及细胞器的转动理论,并探索了细胞内部基于分子马达的主动运动的规律;对花粉管生长和内部颗粒运动作定量测量,提出活细胞内分子涨落的概念;定量研究了细胞的有丝分裂,提出一个动力学的模型;研究了神经细胞中的轴浆转运、植物体内有机质运输问题。为观测纳米尺度的生物结构和运动,他提出发展近场操作、检测、成像技术来研究生物大分子体系的特性。

从1990年代起,唐孝威又从生命科学的基础研究进入原本陌生的医学领域。他与人合作,进行红细胞聚集过程的实验,还积极促进有关单位在医学物理方面的研究。1994年,唐孝威担任国家攀登计划“核医学和放射治疗中先进技术的基础研究”项目的首席科学家。最吸引他的研究对象是自然界中最复杂的人脑及其高级活动,他尤其关注无创伤条件下活体人脑活动的动态过程研究。为此,他着力研究脑功能成像技术,并积极进行有关记忆的心理学实验研究。

2001年从高能物理研究所正式调入浙江大学物理系后,为在物理学、生物学、医学、心理学等交叉学科领域开拓新的研究方向,唐孝威筹建了一个交叉学科实验室,指导研究生开展软物质、生物物理学、神经信息学与脑功能成像等方向的研究。正如克里克(F. Crick)那样,唐孝威在年届古稀之时,更加有了紧迫感,他拒绝担任一切职务,想要充分利用可以利用的一切时間进行生命科学领域的研究,从而为人类的健康多作贡献。

科大高能物理和团簇物理的国内外合作

唐孝威1979年自汉堡回国后不久,中国科学技术大学(简称科大)校长严济慈与第一任党委书记郁文便分别与之谈话,希望他到科大工作。他欣然答应,此后便开始在科大兼任教授,从此与科大结下不解之缘。

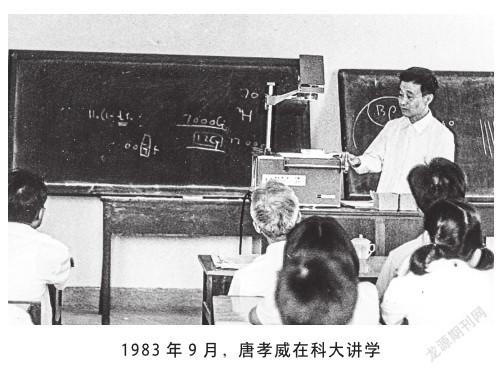

早在1978年赴德之时,唐孝威领导的科学小组成员中就有科大近代物理系的两位教师许咨宗与杨保忠。1980年代初,唐孝威会同陈宏芳、许咨宗、杨保忠等人做了一些推动工作,使科大成为参与L3国际合作组实验研究的一员,L3国际合作组也在科大建立实验室,进行数据分析及新探测器的研究。他们还邀请丁肇中以及西欧一些高能物理实验专家到校进行学术交流,又陆续从科大选派了几批学生去参与国际合作组工作。后来成立的高能物理联合研究所,更加强了科大在此领域的国际合作,使得科大的高能物理成为很活跃的学科。唐孝威还在科大亲自讲授高能物理课程,指导了一些研究生。

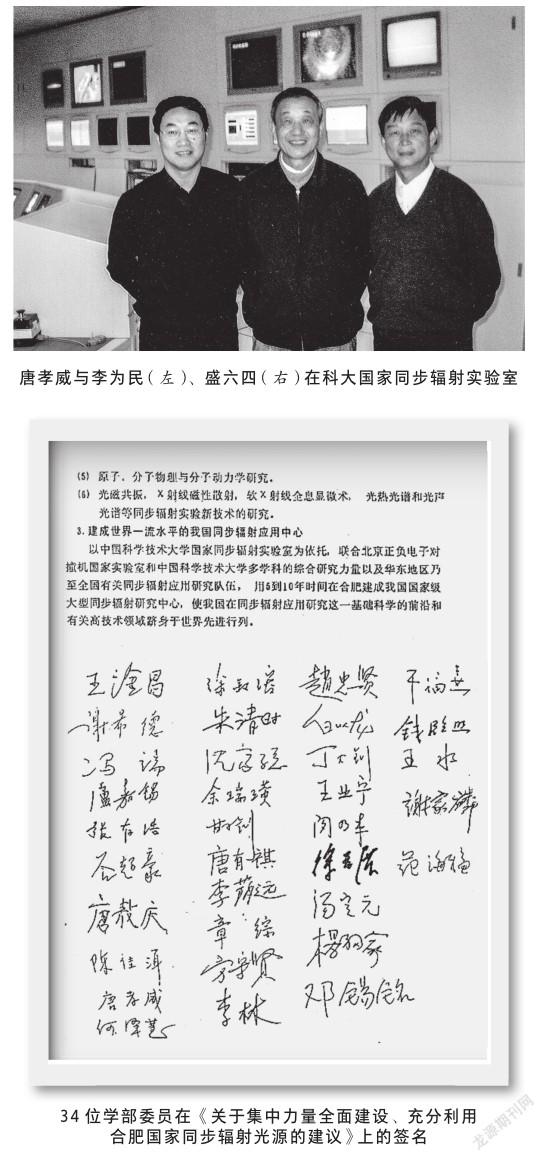

1990年代初,唐孝威与近代物理系教授卞祖和商量,决定在科大开展团簇物理的研究。为此,他积极奔走于合肥、上海、南京等地之间,与复旦大学、中国科学院上海光学精密机械研究所和南京大学联系,联合建立了研究室。后来在唐孝威的倡议、组织和领导下,几家单位联合承担国家自然科学基金重点项目“原子、分子团簇的形成机理和特性”研究,取得显著进展,并获得一些有意义的成果。[4]与此同时,唐孝威与施朝淑、张允武等人共同指导研究生进行团簇物理实验,利用同步辐射装置研究团簇的光电离现象等。他还和宫竹芳、杨保忠等讨论了用高分辨光谱方法进行水分子小团簇的实验研究。另外,他与科大国家同步辐射实验室的盛六四在研究团簇物理时有过密切合作。这些工作,不但为我国团簇物理的发展作出贡献,也推动了科大与复旦大学、南京大学等的合作。

对同步辐射与量子通信研究工作的推动

1970年代末,科大率先提出建设电子同步辐射加速器,唐孝威对此十分支持。当时在国内对同步辐射及其应用了解不多的情况下,他积极倡导同步辐射光源的应用。1983年在合肥召开的中国第一次同步辐射研讨会上,他应邀在会上作关于同步辐射原理及其应用的报告,并且建议有关方面及早进行同步辐射光源应用的准备。他还努力为科大同步辐射实验室争取大型计算机设备。

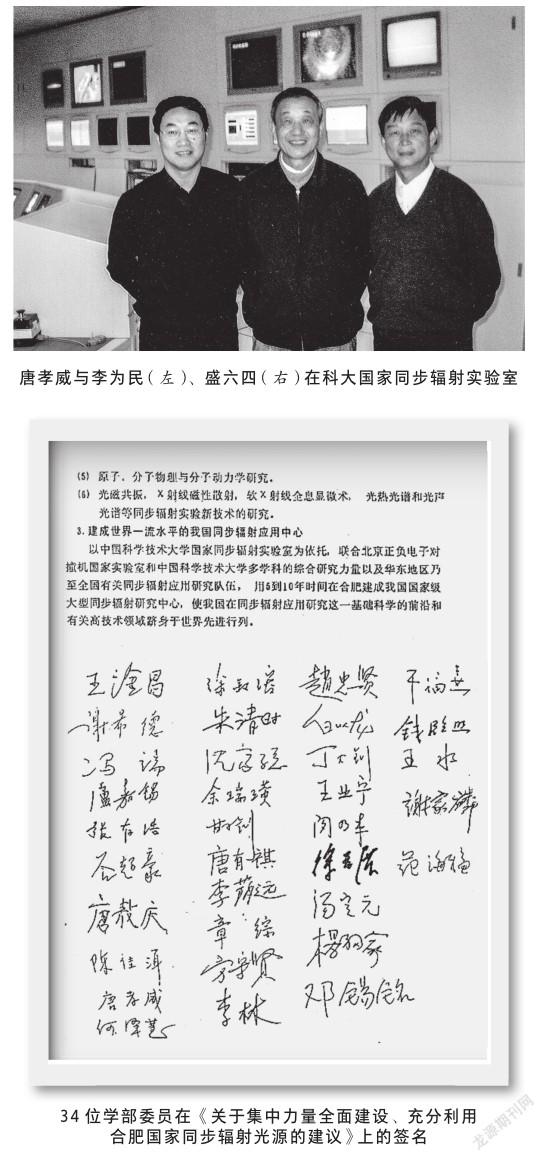

1991年底,科大国家同步辐射实验室正式成立,唐孝威应聘担任学术委员会副主任。两年后,他觉得现有装置对已有光源的应用不够充分,于是他向何多慧等几位实验室负责人建议增加光束线与实验站,以改进和提高光源性能。为获得国家支持,唐孝威又去找钱临照,由他们二位发起,联合王淦昌、谢希德、卢嘉锡等,共34位学部委员向国家科学技术委员会提出《关于集中力量全面建设、充分利用合肥国家同步辐射光源的建议》。经过论证,他们的建议得到国家有关部门的支持。1996年,国家同步辐射实验室二期工程作为“九五”首批国家重大科学工程项目启动,于2004年底通过国家验收。如今的国家同步辐射实验室设备已比较齐全,所有指标均优于原初设计,新建实验站亦满足相关研究的需求。

科大物理系教授郭光灿很早就在量子通信和量子计算领域做了较多工作,尤其是在理论方面,这些工作一直得到唐孝威的大力支持。1998年,第98次香山科学会议在唐孝威和郭光灿的策划下,联合王大衍等人,以“量子通信与量子计算”为主题召开。这次会议就量子通信与量子计算的研究现状、关键问题、发展方向及对策等进行了广泛和深入的交流与讨论,对该研究在国内的发展作了一次有力的推动。

“狂热的追求”——科大脑科学研究中心的建立

1994年,中国科学技术大学出版社出版由唐孝威翻译的克里克著作《狂热的追求》。这本书对唐孝威产生了很大影响,使他对生命科学有了一个全新的认识。就在那段时间,他找到科大生物物理系教授张达人,与他探讨为何记忆广度(容量)是7±2(这涉及脑的机制)。后来他们一起(还有陈湘川博士等人)做了很多心理学实验。他们以科大学生作为研究对象,通过视觉和听觉的混合刺激,同时研究短时记忆贮存系统的语音回路和视觉空间这两个相对独立的子系统,测量记忆广度,找到了一些规律。唐孝威提出用记忆时序分析方法来研究大脑记忆活动,他还和同事将心理学实验与脑功能成像实验结合,研究人记忆过程的脑活动。通过这次合作,唐孝威感觉学到了不少东西,对此更感兴趣,从而萌生了在此基础上进一步探讨脑机制的念头,尤其是想通过用这种记忆测试的方法来诊断老年痴呆症。为此,他还做了一些量表,以期了解老年人记忆的衰退。

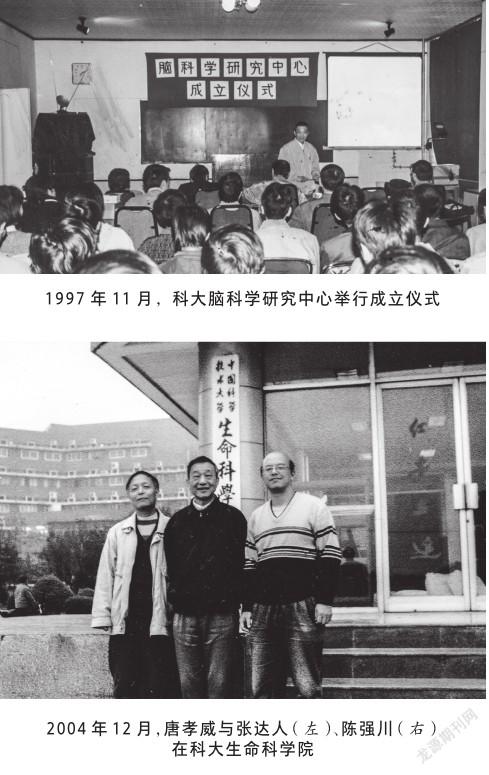

1990年代,唐孝威与张达人有过很多讨论与合作,包括申请研究项目、成立研究组织、建立研究平台,致力在国内推动脑科学研究。他们积极策划在科大创建脑科学研究中心,后经有关部门的多次协商和筹划,1997年10月,科大脑科学研究中心正式成立,唐孝威任中心主任,这是国内最早的脑科学研究中心之一。他们后来又在生物物理系建立实验室,从美国引进在核磁共振成像方面颇有建树的胡小平博士,一起着力建立实验平台,开展脑功能成像研究,这是国内最早开展的脑功能成像研究之一。

兼职教授的言传身教

从1980年起,唐孝威多年兼任科大教授。除亲自给近代物理系的学生讲授高能物理课程之外,他还指导学生做大量实验。每次登上讲台之前他都会做好充分准备,授课时深入浅出、通俗易懂,深受学生欢迎。他提出了量子力学、正电子物理、团簇物理、探测器物理等多领域的课题,与科大教师共同指导研究生进行实验研究,培养学生独立工作的能力。后来科大有不少工作出色的学者是他曾经带过的学生,他甚至培养过父子“两代学生”。唐孝威始终认为,作为老师,要热爱教育、热爱学生;既要教书,又要育人;既要注重言传,更应注重身教。他十分反感时下的很多研究生称其导师为“老板”,他觉得那样太商业化,导师与研究生不是老板与打工仔的关系,而应是纯洁的师生关系,老师应将学生看作是自己的孩子,尽力去培养。

三十余年来,唐孝威总是想着要为科大多做一些事情。他把自己看作是科大的一员,将科大作为自己事业的一部分。他投入大量时间在科大,每年多次到合肥讲学或指导工作,甚至在周末、节假日也不休息。1993年,谷超豪校长离任回上海,与他稔熟的唐孝威还与他开玩笑,要与他比一比今后誰到科大更多一些。多年来,数不清他究竟有多少次专程到合肥,他不但没有因此拿过科大一分钱的报酬,也从不参加任何宴请,安徽境内诸如黄山、九华山等旅游胜地,一次没有去过。2005年,已74岁的唐孝威院士告诉笔者,等自己年纪大了,再自费去这些地方旅游,如今他要抓紧时间工作,为国家多作贡献。

1998年9月14日,何梁何利基金评选委员会书面通知唐孝威:“鉴于您在科学技术方面的突出成就和对我国科技事业的杰出贡献,经专家提名推荐、初审评议和终审评定的严格评选,何梁何利基金评选委员会决定授予您1998年度何梁何利基金科学与技术进步奖,颁发奖励证书和奖金15万港元。”出人意料的是,唐孝威谢绝了这笔奖金。他说:“我做的工作很有限,许多其他科学家做了很多工作,这奖请转给其他科学家。”[5]

[1]周发勤. 唐孝威科学实验四十年. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 1997: 75.

[2]丁肇中. 序//唐孝威, 邝宇平, 童国梁, 等.正负电子物理. 北京:科学出版社, 1995: ⅲ.

[3]何景棠. 2002年诺贝尔物理奖与中国人擦肩而过.科技导报, 2003(5): 33-36.

[4]王广厚, 倪国权, 李郁芬, 等. 团簇研究的一些进展. 自然科学进展, 1995, 5(4): 403-409.

[5]周金品, 张春亭. 从原子弹到脑科学——唐孝威院士的传奇人生. 北京: 科学出版社, 2003: 184-185.

关键词:唐孝威 粒子 空间 细胞 大脑 ■