正确认识眼内淋巴瘤分子病理检查结果

2021-12-01苗恒梁建宏

苗恒,梁建宏

(北京大学人民医院眼科,眼病与视光医学研究所,视网膜脉络膜疾病诊治研究北京市重点实验室,北京大学医学部眼视光学院,北京 100044)

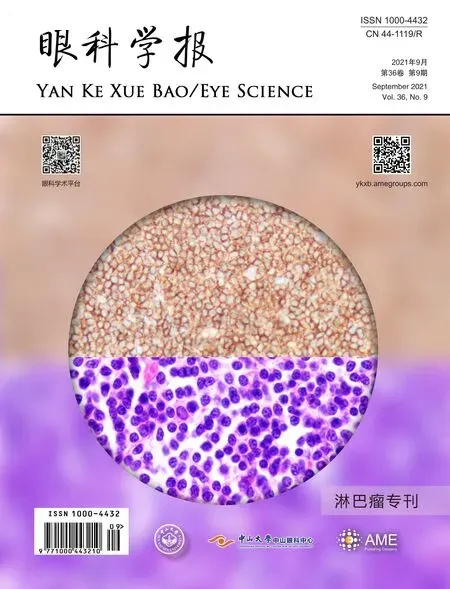

眼内淋巴瘤是一种主要累及葡萄膜、视网膜和玻璃体的恶性肿瘤性疾病,按主要累及组织和部位可分为玻璃体视网膜淋巴瘤和葡萄膜淋巴瘤[1]。约90%的眼内淋巴瘤起源于B淋巴细胞,此外起源于T淋巴细胞和NK/T细胞的眼内淋巴瘤也偶有报道[2]。玻璃体视网膜淋巴瘤的病理类型多为弥漫大B细胞淋巴瘤,而葡萄膜淋巴瘤则多起源于黏膜相关淋巴组织,病理类型多为结外边缘区B细胞淋巴瘤[3]。眼内淋巴瘤大多起病隐匿、进展缓慢,葡萄膜淋巴瘤更因惰性度高而一度被认为是良性淋巴增生性疾病[3]。虽然眼内淋巴瘤具备相对特征性眼底和影像学表现,但因其表型多样且经常伴随不同程度的眼内炎性表现而被误诊、漏诊。

随着多模式影像、微量标本分子和细胞生物学检测技术的发展,眼内淋巴瘤的诊断率和检出率逐年提高,眼科医生对此类疾病的认识也逐年加深[4]。虽然眼内组织/细胞病理至今仍然是眼内淋巴瘤诊断的金标准,但受限于采样技术、标本保存/运输、病理诊断技术水平等因素,眼内淋巴瘤病理诊断阳性率始终偏低[5]。相比之下,只需要少许眼内液即可轻松完成的细胞因子检测、流式细胞免疫分型和基因重排等技术则具备标本获取和保存难度低、检测方法成熟且方便等优势,备受临床医生推崇,甚至大有在诊断眼内淋巴瘤时只单纯依据此类分子/细胞生物学的方法而完全放弃病理诊断的趋势。认识眼内液分子/细胞生物学检测手段的优势和局限性,重视并规范眼内淋巴瘤的病理诊断流程,不但有助于加深对该类疾病临床表现的认识,还有助于借助分子/细胞生物学手段探究其发病机制,为优化此类疾病的治疗方案奠定理论基础。

1 认识眼内液分子/细胞生物学检测手段的优势和局限性

目前临床用于诊断眼内淋巴瘤的分子/细胞生物学手段主要包括白细胞介素10/6比值(interleukin 10/6,IL-10/6)、免疫球蛋白重链/T细胞受体(immunoglobulin heavy chain/T cell receptor,IgH/TCR)基因重排和流式细胞免疫分型技术[4]。

IL-10/6因标本来源简单及检测方法成熟快捷等原因而被广泛用于临床疑似眼内淋巴瘤患者的筛查环节。房水IL-10/6>1诊断眼内淋巴瘤的敏感性为75%~88%,特异性为75%~85%,而玻璃体IL-10/6>1诊断眼内淋巴瘤的敏感性和特异性更是分别高达93%和100%[6]。但需要指出的是,该方法成立的前提:患眼为玻璃体视网膜淋巴瘤,肿瘤细胞来源于B淋巴细胞,且要排除可导致IL-10升高的其他原因。葡萄膜淋巴瘤常惰性生长且位于血-视网膜外屏障之外,因而很难通过脉络膜活检之外的方法明确诊断,眼内液IL-10/6也通常<1[7]。虽然>90%的眼内淋巴瘤均来源于B淋巴细胞,但少数情况下,T淋巴细胞和NK/T细胞来源的眼内淋巴瘤也可发生,但此时IL-10并不升高,因而会造成IL-10/6<1的现象。此外,已有报道[8]表明,眼内淋巴瘤之外的疾病如处于特定阶段的急性视网膜坏死等,也可出现IL-10水平升高甚至IL-10/6>1的情况,此时需要临床医生结合病史、临床表现和患眼对治疗的反应以明确诊断。

IgH/TCR基因重排技术是一种基于PCR判断标本中是否存在单克隆淋巴细胞的分子生物学手段。在血液肿瘤领域,IgH/TCR基因重排已具备标准化的检测流程(EuroClonality/BIOMED-2指南)且已是确定诊断的常规依据之一[9]。但在眼科领域,受到标本采集量,特别是标本微切(micro-dissection)技术实现难度大的限制,该技术至今仍没有标准化流程可循,直接将眼内液标本整体或离心后取沉淀送检的假阴性率仍然偏高(约40%)[10]。此外,基因重排结果阳性仅表示该标本中存在单克隆的B/T淋巴细胞,却并不表示此类细胞一定是肿瘤细胞。炎症背景下的淋巴细胞单克隆反应性增生也是基因重排阳性的原因之一[11]。因此在获得基因重排阳性结果后,还要综合其他诊断手段判断其性质,而不能据此确诊眼内淋巴瘤。

流式细胞免疫分型是基于流式细胞术和大样本数据的细胞定量分型技术,可快速计数标本中特殊免疫表型的细胞数量和百分比,同样也是血液肿瘤诊断的常规检测项目之一。在眼科领域,因眼内液标本获取相对困难且细胞密度低,标本分装后用于流式细胞免疫分型的细胞总数通常至多只有2 000个,且因标本采集、保存、运输、处理等原因,“不典型”免疫表型的细胞常见。此外,如同基因重排一样,即便检测到κ/λ限制性表达的淋巴细胞,也只能说明标本中存在单克隆的淋巴细胞,但其意义不明[12],因而不能作为眼内淋巴瘤的确诊依据。

IL-10/6、IgH/TCR基因重排和流式细胞免疫分型技术都是依据淋巴瘤细胞的生物学特性,检测其存在时可能发生的继发现象,进而间接推理其存在的方法,任何一种方法均不能直接“见到”也不能确定肿瘤细胞的存在。虽然该类检测方法具有简便和高效的特征,但终究不能作为眼内淋巴瘤的确诊依据或诊断金标准。

2 重视眼内组织/细胞病理对眼内淋巴瘤的诊断价值

病理是肿瘤类疾病诊断的金标准[4]。对眼内淋巴瘤而言,获得病理依据不但可以明确诊断,还可根据免疫组织化学染色结果判断其病理类型并预测预后。虽然相比现今各种眼内液分子/细胞生物学检测手段,眼内组织/细胞病理具备采样难度大,标本保存运输困难,受各地病理诊断水平限制等短板,但不容置疑的是,眼内组织/细胞病理可在直视下证实肿瘤细胞的存在,因而仍然是眼内淋巴瘤的诊断金标准方法,是此类疾病诊断时必不可或缺的送检项目之一。虽然因各种原因,其敏感性低于眼内液分子/细胞生物学手段,但也不能因此而放弃送检病理标本甚至忽视其重要性。

3 规范和优化眼内组织/细胞病理标本的采集、保存和送检流程

有效采集眼内组织/细胞病理标本可显著改善眼内淋巴瘤的病理诊断效率。1)采样前应停用糖皮质激素类药物至少2周以避免其诱导的淋巴细胞凋亡[13]。2)采样时首选玻璃体切割术中标本,切速≤800 min−1,且在不打开灌注的情况下干切眼底病灶附近的玻璃体,提高肿瘤细胞采集阳性率[13]。3)采样时同时采集玻璃体原液和灌洗液并分别送检可提高阳性率[14-15]。4)玻璃体视网膜淋巴瘤患眼首选玻璃体标本,而葡萄膜淋巴瘤则需根据肿瘤累及部位和标本获取的难易程度判断标本种类和标本获取方式:若肿瘤只累及脉络膜则只能选择脉络膜标本,但若肿瘤同时/主要/只累及睫状体,则经巩膜入路的睫状体活检为首选方法,对同时/主要/只累及虹膜的患眼则可经角巩膜缘入路获取虹膜标本[16]。对首次玻璃体标本活检阴性但仍高度疑似玻璃体视网膜淋巴瘤的患眼,可进行二次玻璃体活检或选择病灶处视网膜活检;因淋巴瘤细胞主要位于视网膜色素上皮与Bruch膜之间,送检组织应包含视网膜色素上皮层及其附近组织[17]。5)玻璃体标本在采集后应立即放入细胞培养液中(如含葡萄糖的RPMI1640)并于1 h内送病理科[18]。如果能在取材后立即就地完成甩片和固定过程而后再送检则形态更佳。6)固定液可显著影响肿瘤细胞形态,PreservCyt固定液可有效保护淋巴瘤细胞的形态和DNA的完整性[19]。7)玻璃体原液在离心后,上清可送检IL-10/6,沉淀重悬后可送检病理和IgH/TCR基因重排。而灌洗液则可在离心后取沉淀,重悬后送检流式细胞免疫分型,以最大化利用标本[17]。8)细胞病理甩片标本可进一步通过标本微切(micro-dissection)技术切取其中高度疑似肿瘤细胞的部分进行IgH/TCR基因重排检测,以提高其阳性率[20]。

综上,眼内液分子/细胞生物学技术虽然简便快捷,但因其本身只能作为眼内淋巴瘤诊断的“间接证据”而不能作为确诊依据。眼内组织/细胞病理仍然是眼内淋巴瘤诊断的金标准,其价值和地位不能被其他任何分子/细胞生物学检测手段所替代。规范和优化眼内组织/细胞病理标本的采集、保留和送检流程对提高眼内淋巴瘤的病理诊断率有重要意义。眼科医生应充分理解并掌握各种诊断、检测技术的优势和局限性,在临床工作中有侧重的选择恰当的诊断技术,提高眼内淋巴瘤的诊断效率,提高医疗质量。

开放获取声明

本文适用于知识共享许可协议(Creative Commons),允许第三方用户按照署名(BY)-非商业性使用(NC)-禁止演绎(ND)(CC BY-NC-ND)的方式共享,即允许第三方对本刊发表的文章进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播,但在这些过程中必须保留作者署名、仅限于非商业性目的、不得进行演绎创作。详情请访问:https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/。