“致命的、有缺陷的” 范式如何破坏肥胖科学

2021-11-29编译刘迪一

编译 刘迪一

近一个世纪以来,肥胖研究一直基于这样一种信念——用世界卫生组织(WHO)的话说——肥胖“是因为摄入的卡路里和消耗的卡路里之间的能量失衡”。换言之,肥胖是一种能量平衡障碍:人们变胖是因为他们摄入的卡路里多于消耗的卡路里,而当他们解决了这个障碍后,苗条身材便可归来。

卡路里不平衡障碍是肥胖科学的中心法则。几乎所有的肥胖研究都是基于这个平衡原则进行阐释的;所有相关的公共卫生讨论,不仅仅是关于肥胖的,还有所有与之相关的常见慢性病以及健康饮食的本质,都从根本上依赖于平衡理论。正如哈佛大学的研究员布鲁斯·斯皮格曼(Bruce Spiegelman)在2019年接受我的采访时所说的,卡路里摄入和消耗的问题是“一切开始的首要概念”“如果你是个专业的研究者,那么这些就都是显而易见的”。

长期以来,肥胖症研究陷入定式

如果过去半个世纪的肥胖流行率没有持续上升,如果肥胖症——连同它的病理学伙伴2型糖尿病——没有成为我们这个时代的健康危机之一,我可能也会接受这种观点。

肥胖和糖尿病的双重流行已成为公共卫生领域的危机,世界卫生组织总干事谭德赛称之为缓慢的灾难,世界银行则将其比作定时炸弹。在新冠疫情出现之前,肥胖和糖尿病增加不良健康后果风险的影响仅次于“年老”,因而我们未能在治疗或预防肥胖方面取得有意义的进展前,这个事实的严重性也不容忽视。

这就是为什么我与16位有影响力的学者不久前在《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinical Nutrition)共同发表了一篇长评论。文章的主要作者是哈佛大学医学院儿科学教授兼陈曾熙公共卫生学院营养学教授的大卫·路德维希(David Ludwig)。我们认为,针对肥胖症和2型糖尿病的研究一直未见进展的原因在于,该领域一直在错误的范式下努力。

我们认为,这种体重调节的能量输入和输出概念存在致命的、可悲的缺陷:肥胖根源并非能量平衡障碍,而是激素失调、体质失调或者说脂肪储存和代谢失调、机体的燃料分配失调。因为这些激素反应由胰岛素信号系统主导,而胰岛素信号系统又主要(尽管不是完全)对饮食中的碳水化合物含量做出反应,所以此种理论现在被称为碳水化合物-胰岛素模型。它的含义简单而深刻:人们发胖并不是因为他们吃得太多,导致卡路里摄入大于消耗,而是因为他们饮食中的碳水化合物——的数量和质量——建立了一个可促进多余脂肪堆积的荷尔蒙环境。

尽管我们的想法并不正统,但它却是通过我们对肥胖研究历史的研究而得到的。

一个世纪前,人们对肥胖的共识仍然允许有两种同样常识性的方式来设想它的病理。美国密歇根大学的路易斯·纽伯格(Louis Newburgh)在 1930年发表的一篇论文中这样写道:“医学界普遍认为有两种类型的肥胖者,因暴饮暴食或运动不足而变胖的人,以及由内分泌或体质紊乱引起肥胖的人士。后者的肥胖与饮食没有密切关系。”

德国和奥地利的专家在两次世界大战之间的几十年里大力推广这种思想——有些人天生就容易积累过多的脂肪,就像有些人注定会长得很高一样。

实际上,环境的影响是相当显著的。一个不可否认的事实是全世界的肥胖流行率正急剧提高。以美国为例,60年前,有12%的美国人患有肥胖症;而今天,超过40%的人遭遇肥胖困扰。环境——饮食和生活方式——发生的一些变化显然在其中发挥了重要作用。

1933年,一群女性在进行瘦身运动

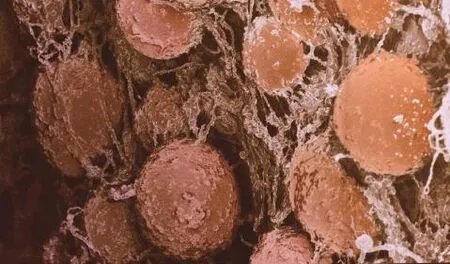

脂肪细胞

1929年4月,当美国和欧洲的少数医生建立起肥胖研究这个学科方向后,他们开始思考因果关系。纽伯格声称已经通过实验明确了暴饮暴食是肥胖首要原因。他发表文章介绍自己的研究——6名肥胖人士与1名本就身材苗条的志愿者,在进行热量限制后,他们的减重率对比——从而成功地改变了该领域原来的想法。这使得肥胖科学发生了转向,也令纽伯格成为肥胖科学史上最有影响力的研究者,尽管他那显然被夸大了的贡献也早已被淡忘。

纽伯格的工作定义了肥胖研究人员认为他们必须回答的基本问题:为什么是暴饮暴食引起肥胖,而非脂肪过度堆积?

从 20世纪30年代后期的第一个肥胖动物模型开始,研究人员大多将工作重心放在阐明饮食行为的心理、遗传和生理决定因素。他们在没有依据的情况下提出假设——过度摄入的热量直接而机械地转化为脂肪的过度积累。然而,如果我们问“为什么有些人容易发胖,另一些人却不然——就好像为什么某些品种的牲畜容易发胖而其他品种的就未必?”肥胖研究人员是无法给出令人满意的答案的,因为这并非他们的研究内容。

如果20世纪30年代的医生认为肥胖是一种脂肪堆积障碍而非能量平衡问题,他们可能已经研究了调节脂肪储存的生理机制。这方面的科学建立于20世纪30年代至20世纪60年代之间,但建立它们的生理学家并不认为自己基于动物模型所提出的种种观点是关于肥胖症问题的。在实验室分析系列技术进步的推动下,这些研究人员已经详细确定了激素、酶和神经系统如何合作以在身体各处移动脂肪,燃烧脂肪作为燃料,并在必要时储存脂肪。但这项研究的发展独立于对肥胖本身的科学思考,好像这两种现象——一个是脂肪组织内的脂肪储存,另一个则是肥胖本身,也就是多余脂肪的储存——没有任何共通的地方一样。

1957年,当时美国儿童肥胖问题的权威、哥伦比亚大学的希尔德·布鲁赫(Hilde Bruch)就这个问题发表了评论:“若不先入为主地看待肥胖,人们会假设研究的主要趋势应该针对脂肪代谢异常的检查,因为根据定义,脂肪过度积累是潜在的异常,但刚好这又是我们研究最少的领域。”1973年,在脂肪代谢的大多数问题都被解释清楚后,布鲁赫这样说道:“令人惊讶的是,这方面的进展却几乎没有反映在肥胖的临床文献中。”

同样的说法今天也适用。医学教科书讨论了脂肪储存和代谢的核心生理机制——脂肪合成(脂肪生成)、脂肪细胞中脂肪的动员(脂肪分解)、脂肪储存和燃烧脂肪以获取能量(氧化)——暗示这些过程的细微中断很容易导致个体积累过多脂肪,但此类解释只出现于新陈代谢和内分泌的章节中;关于肥胖本身的讨论是以能量平衡开始和结束的,几乎完全忽略了脂肪代谢科学。

鉴于肥胖/糖尿病流行的严重性,我们有理由提出这样一个疑问:为什么肥胖研究者自己很少质疑平衡理论的正确性。(为什么让记者来问这些问题呢?)答案很简单:只要你相信物理学定律,就必须相信能量平衡理论在脂肪堆积问题上也是解释得通的。这就是为什么关于肥胖的文章、教科书以及机构网站通常以讨论热力学第一定律开始。正如《自然-代谢》(Nature Metabolism)杂志于2019年发表的一篇评论所解释的,能量守恒定律决定了人体储存脂肪的变化“必然是能量输入和/或能量消耗”。质疑这一信念就要遭遇指责——就像我一直被指责的那样——被指责思维奇特,竟然会认为物理定律不适用于人类!

“能量平衡”被普遍接受却无法解释很多方面

正能量平衡,即摄入的卡路里多于消耗的卡路里,往往用来描述人们体重增加时的状况。但这种描述无法解释事实发生的原因。要知道儿童在生长发育过程中不断变高变重,也的确处于正能量平衡状态——但我们显然不能用正能量平衡来解释他们的生长,同样的情况也适用于怀孕期女性以及她们子宫里的胎儿。

1954年,来自哈佛大学的营养学家让·迈耶(Jean Mayer)曾这样“揶揄”肥胖的正能量平衡理论:“将肥胖归咎于‘暴饮暴食’就像把酗酒归咎于 ‘过度饮酒’ 一样。”

能量平衡理论无法解释人们为什么变得肥胖,但这绝非它唯一的失败之处,它在得出合乎逻辑的结论的同时,也引发了一些令人深感不安的问题。其中最令人不安的是,它不可避免地将生理障碍,即体内多余脂肪的积累,转化为了行为障碍,即性格缺陷。这使得肥胖羞辱成了不可避免的后果。

根据能量平衡的思想,要保持健康体重,就需要人们完美配平热量的摄入与支出。假设你平均每天多摄入10卡路里的热量(相当于一块薯片所含的卡路里量),那么你1年下来就会多增加1磅脂肪,10年就是10磅多余脂肪,30年内下来,这种微小的不平衡将使任何人由瘦变胖。但这显然是非常荒谬的推论。

这也不可避免地引出了另一方面的问题:如果只有保持完美的能量平衡才能保持苗条的身材,我们又该怎样做到完美?此外,为什么身处肥胖过程里的人都不会有意识地进行调整,既然他们知道自己没保持住平衡,那最自然的反应不应该是比其他人少吃一块甚至是十打薯片来阻止脂肪继续堆积吗?事实是,他们似乎都没有做出应对。这就是为什么20世纪后期最著名的肥胖研究人员之一、美国洛克菲勒大学的朱尔斯·赫希(Jules Hirsch)在2002年的一次采访中这样告诉我,经过40年的研究,他仍然不知道人们为什么会变胖。这同样也是为什么来自哥伦比亚大学的著名学者鲁迪·莱贝尔(Rudy Leibel)这样对我说:“如果我认为自己理解肥胖,那么它可能表明我已经失去了理智。”

为什么肥胖者不从一开始就阻止自己变得肥胖呢?如果肥胖是由正能量打破平衡引起的,那么避免或预防它应该毫不费力。

因为能量平衡逻辑需要一个答案,所以纽伯格在他的文章中提出了自己的观点,然后成功把我们对肥胖的科学认知从慢性失能的生理紊乱转变为性格或心理缺陷。

纽伯格写道,孩子们变胖,不是因为他们的体质,而是因为他们“被父母养育得暴饮暴食”;大多数成年人变胖是因为他们有了“各种人类弱点,例如过度放纵和无知”。如果他们不这样,是不是就会少吃东西,从而不变胖了呢?

到20世纪50年代,这种逻辑已经成为普遍接受的认知。“肥胖是一种荷尔蒙失调”的观点被认为是帮助肥胖者避免做对瘦人来说自然而然的事情——适度饮食——的“蹩脚的借口”。肥胖领域的权威现在正成为心理学家和精神病学家。这些专家宣称,人们暴饮暴食并变胖,是因为存在“未解决的情绪冲突”或是为了缓解“生活中的紧张情绪”。正如2017年的一本教科书所描述的:如今人们将肥胖归咎于吃得多可以实现情绪按摩——使人“减少愤怒、孤独、无聊和抑郁等负面情绪”。

为了避免“肥胖者只是缺乏瘦人拥有的意志力”这一逻辑产生负面影响,一些权威人士反倒将人们吃得过饱的矛头指向“遗传,以及制造出太多美味却高热量的加工食品的食品工业”。

肥胖研究的一些突破,都没能立住脚

上述种种问题可以通过简单改变肥胖的定义来解决。20世纪20年代和30年代,德国内科医生古斯塔夫·冯伯格曼(Gustav von Bergmann)率先提出并论证了这样一个观点:肥胖是一种脂肪过度堆积的疾病。之后,“著名的维也纳内科疾病权威”、维也纳大学的内分泌学家朱利叶斯·鲍尔(Julius Bauer)也主张了此观点。

这个概念集中于鲍尔所说的“某些组织有过度储存脂肪的倾向”观点。在鲍尔看来,男性和女性的增肥方式不同,脂肪堆积受性激素影响显著,而与能量平衡无关。他在1929年这样写道:“就像恶性肿瘤或孕妇的胎儿、子宫或乳房那样,易肥胖者的脂肪组织会抓住食物,即使在营养不良的情况下也是如此。它可以独立于生物体的需要而增加存量。也就是说,脂肪组织为自己生存,不被整个生物体所精确管理。”

到20世纪30年代后期,鲍尔和冯伯格曼的脂肪储存假说赢得了美国和欧洲有影响力的研究人员的青睐,但它并没有在战争年代过去后延续下来。德国和奥地利在医学领域的统治时代随着第二次世界大战的结束而结束,德国和奥地利医学的通用语言也从德语变成了英语,脂肪储存假说失去了支持者。

这一转变恰逢第一个关于肥胖的动物模型的发展——该模型使得研究人员第一次能够通过实验研究肥胖。现在,美国的肥胖研究人员,纽伯格的读者和引用者(而不是鲍尔或冯伯格曼的读者和引用者),解决了两种相互竞争的肥胖范式之间的争议。但这是错误的,只在能量平衡的背景下解释观察结果的他们,似乎意识不到另一个背景、假设或范式的存在。

第一个关于肥胖的动物模型开创了先河。研究者借助专为脑部手术创建的设备,在动物的腹内侧下丘脑放置了一个精确靶向的病变。下丘脑位于大脑底部的垂体的正上方,通过神经系统(包括脂肪组织)与全身各器官直接相连,也通过内分泌系统的激素分泌间接地联系着各个器官。由于下丘脑存在这些病变的动物经常贪婪地进食并变得肥胖,耶鲁大学的生理学家约翰·布罗贝克(John Brobeck)于1946年提出,下丘脑必定控制饮食行为。

然而,那些腹内侧下丘脑存在病变的动物就算被控制饮食,吃得比精瘦体型的同类一样多,也同样会变胖。也就是说,即使防止动物暴饮暴食,这些动物也都会变胖。

在布罗贝克认定暴饮暴食(他称之为食欲过盛,英文叫“hyperphagia”,这个术语现在仍被使用)是这些腹内侧下丘脑病变的动物变胖的原因后,二战后的肥胖研究人员认为他们的科学义务就是阐明下丘脑如何获知并调节饮食和能量消耗,以及这种能力如何在肥胖症中下降。20世纪50年代以后的主流学派都试图回答这个问题,例如,迈耶和剑桥大学的戈登·肯尼迪(Gordon C. Kennedy)分别提出血糖和循环脂肪酸是下丘脑的信号。

虽然研究人员此后创建了许多肥胖的动物模型(包括针对遗传、手术或饮食控制的),但有一项观察结果却是非常一致的,那就是当他们在实验中控制能量摄入(尽管他们很少这样做)以测试实验小鼠是否还会比对照组的瘦鼠更胖时,他们发现即使吃非常少的食物,这些小鼠还是“在最不可能的情况下(即使是半饥饿状态)因食物而堆积了脂肪”。这一观察结果直接挑战了“肥胖由饮食行为管理不善引起”的观点,但被忽略了。

最能表明能量平衡模型与来自动物模型的实际证据之间脱节的一个实例来自ob/ob小鼠——科学界最有名的突变小鼠。它第一次出现在1949年美国缅因州的杰克逊实验室的一窝垃圾中。正是ob/ob突变体让杰弗里·弗里德曼(Jeffrey Friedman)和他在洛克菲勒大学的同事发现了瘦素激素,并确定了瘦素基因缺陷是导致动物肥胖的原因。

发现于1994年的瘦素被誉为肥胖研究领域的圣杯:脂肪组织分泌的“假定信号”通知下丘脑脂肪正在积累,因此必须调整饮食和能量消耗以进行补偿。此后,与瘦素-肥胖相关的大量文章发表。

其中很大一部分来自弗里德曼自己的实验室,记录了瘦素对脂肪代谢和储存的直接影响(鲍尔和冯伯格曼的脂肪堆积假说),但研究界已经假设,正如弗里德曼首先所做的那样,瘦素是一种饱腹感激素(纽伯格的能量平衡思想)。根据内分泌学会网站的说法,瘦素“有助于抑制饥饿和调节能量平衡,因此身体在不需要能量时不会触发饥饿反应”。鉴于此,当缺乏瘦素或下丘脑对瘦素的信号有抵抗时,结果是正能量打破平衡——肥胖。

缺失瘦素基因的突变体在半饥饿的情况下也会变胖。弗里德曼的研究基于道格拉斯·科尔曼(Douglas Coleman)在杰克逊实验室的研究,两人于2010年共同获得了拉斯克医学奖。科尔曼曾这样写道:“即使将食物摄入控制在正常水平的50%,突变体仍会使机体变得肥胖。”

如果瘦素基因突变的动物能在食不果腹甚至是半饥饿状态下依旧积聚脂肪,那么可以判断瘦素必定对脂肪储存有决定性的影响(不只是调节食欲和能量消耗)。就在2020年冬天COVID-19来袭之前,当我向弗里德曼询问此事时,他说他暂无解释,也有一段时间没考虑这个问题了。

“显然,一些代谢改变将营养物质推入脂肪组织,以某种方式损害其他组织。”这样的故事如果可以发生在小鼠身上,为什么不会出现在人类身上呢?

始于20世纪30年代中期的一系列技术创新,帮助研究人员首先了解了代谢活跃的脂肪是怎么样一个状态——用1948年的一篇开创性评论里的话说,“脂肪的流动和沉积不断进行”;之后,技术又助他们研究了激素和中枢神经系统是如何非常细致地调节脂肪代谢过程的。

到20世纪60年代中期,研究脂肪储存和代谢的科学家已经明确了是胰岛素主导调节脂肪储存。胰岛素在控制血糖方面发挥着显著作用,部分原因是它能刺激脂肪合成,抑制其释放,阻碍脂肪被当作能量使用。机体内没有任何组织像脂肪组织那样对胰岛素的作用如此敏感。

1960年,所罗门·伯森(Solomon Berson)和罗莎琳·亚洛(Rosalyn Yalow)开发了一种可测量胰岛素循环水平的技术——放射免疫分析法(RIA)。(亚洛在伯森死后获得了1977年的诺贝尔奖。)之后的研究人员借助RIA发现,患有下丘脑病变的动物和ob/ob小鼠都是高胰岛素血型,而肥胖人士和2型糖尿病患者也有此特点——这为我们理解脂肪过度积累的生物机制提供了一个简洁的解读方式。

一部分极富声望的肥胖症和糖尿病研究者——包括伯森和亚洛本人——指出了胰岛素在脂肪积累和肥胖过程中的主要作用。生理心理学领域(其根源可以追溯到伊万·巴甫洛夫)的一些颇具影响力的学者——尤其是巴黎法兰西学院的雅克·勒马嫩(Jacques Le Magnen)以及费城莫奈尔中心的马克·弗里德曼(Mark Friedman)——也表达了同样的观点。但这些理论都没能立住脚,因为主流学派继续坚持认为能量平衡理论才是无可争辩的真知。

过去200年来,一些医生和健康饮食倡导者,例如,纽约著名的心脏病专家罗伯特·阿特金斯(Robert Atkins)一直在提倡低碳水、高脂肪的饮食——生酮饮食。阿特金斯等人相信,通过解决脂肪储存的荷尔蒙失调问题——限制一个人吃什么,而不是吃多少——可以在不限制卡路里的情况下减少脂肪。但这些理论和著作被很多专家视为庸医骗术,因为多食用富含脂肪食物在他们看来是危险的!

虽然研究人员仍在努力调查脂肪代谢问题及其对肥胖的作用,但他们通常预设自己发现的任何内容都被能量失衡的认知所左右。例如,瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员报告称,相比瘦人,肥胖者脂肪细胞内的脂肪储存时间更长,其调度流动受到抑制,恰如鲍尔和冯伯格曼所预测的那般——易肥胖者的脂肪组织失调。2019年,卡罗林斯卡学院的研究人员发表论文指出,人体年龄越大,其脂肪细胞内的甘油三酯“周转”就越慢,这种现象或许可以解释为什么一个原来体重稳定于180斤的人可以在不改变热量摄入习惯的情况下完成“10年期30斤”的缓慢增肥。但即便是这样的研究结果也无法动摇能量平衡理论的地位,暴饮暴食仍是“肥胖的主要驱动因素”,至于为什么越年老越易肥胖,合理的解释是我们“没能随着衰老而减少自己的卡路里摄入量来弥补脂肪周转速度变慢”。你看,即便问题的核心是脂肪代谢,研究人员的逻辑核心却还是能量平衡。

最愿意质疑能量平衡逻辑的研究者是那些以医生身份执业并定期治疗肥胖患者的人。这类医生群体的人数在不断增长,但仍属于少数群体。他们在引导患者限制碳水化合物而非卡路里的摄入后,发现病人们相对轻松地达到并保持了健康的体重,也在此过程里变得越发健康。此模式在被应用于2型糖尿病患者后,也带来了前所未有的奇效。

研究人员和公共卫生当局要想在对抗肥胖和糖尿病方面取得真正的进展,就必须摆脱能量平衡思维,不再过度关注人们的饮食和运动量,而是把重点放到脂肪的代谢和储存本身。

资料来源 STAT