北京轨道交通工程建设安全风险分级管控创新与展望

2021-11-29刘天正孙长军王光辉林纯鹏杨志勇祝建勋杨明宇

刘天正, 孙长军, 王光辉, 林纯鹏, 杨志勇, 祝建勋, 杨明宇

(1. 北京市轨道交通建设管理有限公司, 北京 100068; 2. 城市轨道交通全自动运行系统与安全监控北京市重点实验室, 北京 100068; 3. 中铁隧道勘察设计研究院有限公司, 广东 广州 511458; 4. 广东省隧道结构智能监控与维护企业重点实验室, 广东 广州 511458; 5. 中国矿业大学(北京), 北京 100068; 6. 北京安捷工程咨询有限公司, 北京 100068; 7. 南京坤拓土木工程科技有限公司, 江苏 南京 210041)

0 引言

城市轨道交通工程建设具有规模巨大、参建单位众多、施工工法多样、工程地质各异、周边环境复杂等特点,也是重大安全事故易发、多发领域。中共中央、国务院要求建立安全预防控制体系[1],国务院安委办[2]、住建部[3]、北京市住建委[4]要求进行安全风险分级管控。

20世纪80年代以来,世界各国在城市轨道交通安全风险管控方面进行了很多积极的探索。在国内,广州[5]、深圳[6]、南京[7]、天津[8]等地根据自身的工程风险特点及需求,按照相关法律法规及规范的规定,开展安全风险预评估、安全风险分级评估、安全风险监控咨询管理等工作; 但国内存风险管理信息化程度低、时效性差、动态管理能力不足、风险响应及处置效率低等问题。在国外,轨道交通工程建设安全风险管理工作开展较早。Einstein[9]最早提出对地下工程安全进行风险分析;Burland等[10]基于风险评估项目中的规律研究,建立隧道风险对环境影响的评估方法和程序;Reilly[11]认为轨道交通的建设过程就是风险管理和风险分担的过程,对于轨道交通的风险控制需要贯穿建设的全阶段; 但国外轨道交通工程风险管控工作侧重于技术方面,存在管控体系较单一、机制不够完善、风险管理系统性不强等问题。

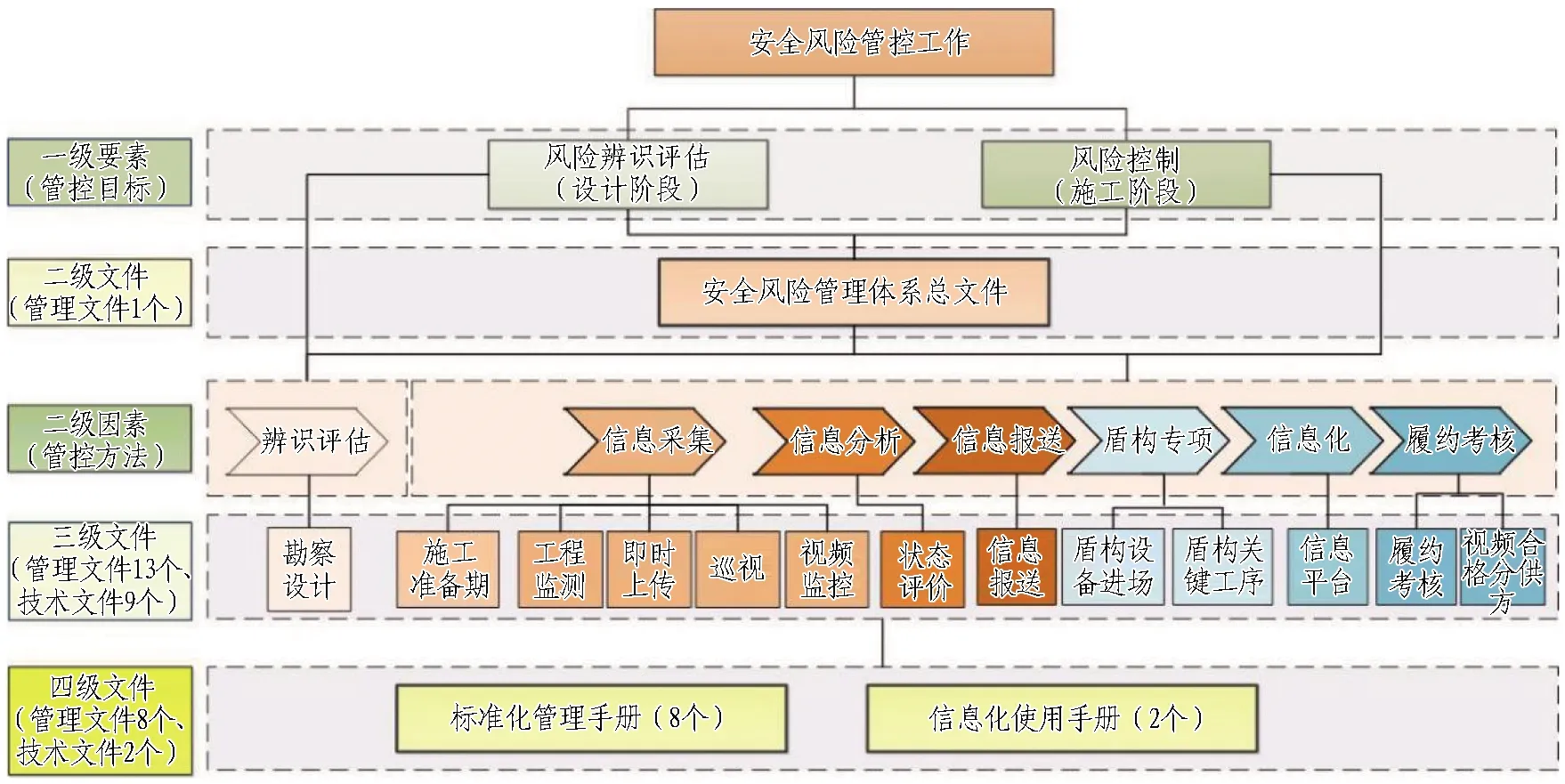

结合北京市轨道交通工程的建设特点,本文提出一整套安全风险管理体系。体系以“预防预控、技术管理”为核心思想,以风险工程为管控对象,以预警为基础,以安全风险状态评价为核心,以履约考核为保障手段; 提高了风险管控的时效性、全面性及系统性,实现了精细化、标准化、信息化管理目标,降低了大规模轨道交通建设的风险管控难度。

1 安全风险分级管控管理体系简介

风险分级是指在风险辨识的基础上,对安全风险进行等级评定与风险排序。风险分级标准应根据工程特点、工程地质及水文地质条件、周边环境条件及可能造成的影响(危害)等,结合建设规模、技术经济和社会发展水平、建设管理经验等确定。工程自身风险分为一级、二级和三级,环境风险分为特级、一级、二级和三级[12]。本文的“分级管控”也指北京轨道交通工程建设安全风险管控过程中所采用的公司层(轨道公司安全风险监控中心+安全风险咨询单位)、项目层(项管中心风险监测部+第三方监测单位)、实施层(监理单位+施工单位)3个层级的分级管理体系。

北京轨道交通始建于1965年。1971年1月15日北京地铁一期工程开始试运营,北京成为中国第一个拥有地铁的城市。历经50多年建设发展,截至2020年底,北京地铁已开通运营24条线路,覆盖北京市12个市辖区,运营总里程达727 km,车站数量达428座,其中换乘站64座。

北京轨道交通工程建设安全风险管理经历了从初步“系统化+信息化”、成熟“系统化+信息化”到“精细化+标准化+信息化”3个阶段的迭代发展。目前,北京轨道交通安全风险管理贯穿了风险辨识、风险评估、风险控制3个风险管控阶段,从勘察设计、监测、巡视、视频监控、预警及状态评价、信息报送、信息平台、盾构专项、履约考核等9个方面进行管理升级和创新,涵盖了轨道交通土建工程建设从勘察设计到施工的全过程风险管理工作。

体系以“预防预控、技术管理”为核心思想,以风险工程为管控对象,以预警为基础,以安全风险状态评价为核心,以履约考核为保障手段,实现了精细化、标准化、信息化管理目标。

体系包括管理文件和技术文件33个。其中,二级管理文件1个;三级管理文件22个,包括管理文件13个,技术管理文件9个;四级文件10个,包括标准化管理手册8个,信息化使用手册2个。

安全风险技术管理体系针对7个不同的风险管控阶段,采取了55项不同的风险管控手段。共设置管控流程69项,形成成果文件149类。管理体系主要架构如图1所示。

图1 管理体系主要架构

2 安全风险分级管控管理体系内涵

2007年之前,我国城市轨道交通工程建设安全风险管理还处在探索阶段,安全风险管控“明确谁(主体)、依据什么(合法、合规、合约)、抓什么(关键要素)、如何做(标准化、信息化)”等问题亟需解决。2007年5月,北京轨道交通建设各方以北京市重大科技专项为切入点,以多条在建地铁线路为试验对象,研究建立轨道交通工程建设安全风险分级管控管理体系[13-16]。2008年10月,首次形成了贯穿地铁建设土建实施全过程(勘察—设计—施工)的安全风险管理体系,开创了国内这一领域的先河。通过十多年不断探索和3次升级,管理体系逐步完善,明确了轨道交通工程建设各阶段的工作任务和管理要求,制定工程风险管理目标,建立了风险管理组织机构,明确了安全风险管理职责、对象、要素和管控手段(包括风险评估、风险监测和预警等)、办法,并制定了相应的风险管理流程。

体系主要涵盖以下6个方面:

1)建立了涵盖轨道交通工程建设全过程与关键环节的3层架构和全员参与的风险管控责任体系。该体系以建设单位为龙头,采用矩阵式组织管理模式,通过合同约定与体系文件、相关管理办法和技术支持性文件(具体内容为安全风险技术管理组织体系和岗位管理职责、各阶段风险管理内容及基本要求、各项技术内容要求等)来明确参建各方在安全风险管控工作中的职责,以提高风险管理和控制水平。

2)构建了设计阶段风险分级四级标准及特、一级环境风险工程专项设计及审查论证体系。在总体设计阶段,初步识别特、一级风险工程并有针对性地进行风险分析和设计。在初步设计阶段,基本明确特、一级风险工程,重点对特、一级风险工程设计的合理性和安全性进行审查、论证。在施工图设计阶段,确保安全风险识别和分级的合理性,对环境现状评估和特、一级风险工程安全专项施工图设计的合理性和安全可靠性进行审查、论证。

3)构建了施工单位全面监测、第三方监测单位重点监测的施工阶段安全风险监测管理模式。北京轨道交通建设实施的监控量测模式主要是“施工单位全面监测+第三方监测单位重点监测”,辅以第三方监测对局部重要环境实时监测的监测模式。

4)构建了施工阶段安全管理的3类三级预警响应体系。北京轨道交通采用了3类预警,即监测预警、巡视预警和综合预警。各类预警均设置黄色、橙色和红色3道预警标准,并相应建立预警管理体系。根据不同的预警类别、级别,分别采取不同的预警响应、事务处理方式。

5)建立了第三方监测单位和安全风险咨询单位协助的风险咨询、管控保障体系。北京轨道交通建立了安全风险总体咨询组,以及明挖法、矿山法、盾构法3个专业咨询组,对全网安全风险进行咨询、管控,同时由第三方监测单位对所辖线路在建工程进行安全巡视和风险状态评估。

6)建立了政企互通、多层协调管控的安全风险协调机制。政府层面、公司层面、项目层面、实施层面均有安全风险分析例会,各层级齐抓共管,共同负责。

安全风险分级管控管理体系的建立是有效管控安全风险的前提,可促进轨道交通工程建设安全、高效地开展,对政治敏锐性强、公共安全要求高的城市轨道交通工程建设十分必要且意义重大。

3 安全风险分级管控工作机制

为进一步提高轨道交通工程建设安全风险分级管控工作的效率,提升风险管控能力,建立健全风险管控工作的制度和流程,北京轨道交通提出了一整套集工程监测,现场巡查,视频监控多途径、多种类风险信息采集手段,以多源数据融合工程安全评价机制为核心,以分级预警机制为基础,快速响应处置的安全风险分级管控工作机制。安全风险状态评价流程如图2所示。

图2 安全风险状态评价流程

该工作机制主要涵盖以下5个方面:

1)创建以安全风险状态评价为核心,以监测预警、巡视预警为基础,综合预警为抓手的预警发布机制; 强化现场预防预控及综合分析效果,大幅提升风险预警效能。

2)建立全方位履约考评机制,强化日常工作检查及平台自动考核监测,确保安全风险管控各项措施有效落实; 在此基础上,明确各级风险管控单位的监督职责,建立各单位安全风险标准化作业手册,形成风险齐抓共管、职责分明的管理体系。

3)夯实风险监控信息采集环节,形成工程监测、风险巡视和视频监控的标准化作业模式,规范安全风险信息采集行为; 同时通过信息化手段,采取监测数据即时上传、巡视信息即时上报、视频图像即时查看、盾构数据即时传输、预警信息即时发布等手段,完善信息上报环节,实现安全风险监控信息各层级即时共享,提高了管控效率,有利于及时发现和处置风险。

4)健全安全风险标准化设计系统,将风险工程设计标准、风险工程分级调整程序、设计参与风险管控内容、第三方监测设计标准进行统一设定,提升了安全风险预防预控的效果。

5)建立风险管控动态分级机制,在风险工程静态分级的基础上,结合监测、巡视、辅助措施实施效果等动态信息,根据施工不同阶段的时间轴综合研判,进行动态分级及管控,实现了风险管控由静态管控向动态管控的跨越。

安全风险分级管控工作机制的建立是有效进行安全风险管控的基础和抓手,明确了城市轨道交通安全风险管控工作各阶段的管控目标、管理内容及基本要求,实现了安全风险管控工作的标准化、流程化。

4 安全风险分级管控技术创新

北京轨道交通工程建设过程中开展了大量的技术创新工作,也取得了许多有价值的技术成果,本文简单介绍与安全风险管控工作关联紧密的创新成果。

4.1 轨道交通建设工程多源风险信息融合管控平台

为了进一步提高轨道交通工程建设安全风险分级管控工作的时效性,强化风险管控工作的系统性,北京轨道交通创建了一套基于移动互联技术的轨道交通建设工程多源风险信息融合管控平台,实现了风险信息即时传递、分析、管理、处置和多源数据实时融合、分析、共享的功能,提出并实现了风险管控两图、两表、分级、分区的信息化技术[17-19]。

4.1.1 管控平台

基于移动互联技术,创建智能化、精细化、标准化的风险管控平台如图3所示。平台以工程进度及安全风险地图为核心,包括风险信息采集、风险状态分析、风险状态展示、风险成果报送、控制效果评价等13个子系统和2个APP;全面覆盖了工程建设全过程安全风险管理工作,实现了多源数据实时融合、分析、共享的功能以及多单位、多层级的综合研判和动态管理。制定了各类风险信息的统一属性,为海量信息大数据发掘奠定了基础。

图3 北京轨道交通安全风险管控平台

4.1.2 管控平台功能

1)提出了轨道交通即时监测的理念和成套技术,在城市轨道交通工程监测工作中首次制定设备协议并开发了软硬件一体化的应用系统。该系统支持多厂家、多类型监测仪器接入,可实现多种监测类型数据的实时接收处理,并保证数据客观、准确,人员巡查到位,大幅提高了城市运行安全保障能力。

2)实现了人工采集数据与其他多种监测手段自动采集数据的实时融合管理,实现了各类多源异构数据同构化,为系统智能决策提供数据支撑。

3)利用互联网、物联网、无线通信等多种途径实现信息报送和交互,支持手持设备即时上传监测数据,避免信息不畅,缩短信息流程,确保信息实时传递,大大提高了管理效率。

4)按照精细化管理要求,以工程进度数据、风险工程数据、监测数据、巡视信息等为计算依据,对参建单位与人员的101项风险管控工作自动进行履约考核,促进了日常风险量化管理工作。

5)提出“全网风险管理1张图”的理念,将风险工程设计图与卫星地图相融合,实现浏览器和移动APP即时查阅全网风险工程实况,增强了安全风险管控决策的可视化效能。

4.2 盾构施工远程实时监控和自动预警机制

首次提出了盾构施工全过程进行远程实时监控和自动预警机制,研发盾构施工安全风险实时监控系统,对盾构施工全过程进行远程实时监控和自动预警,对盾构施工参数进行全过程分析,对盾构施工中耗材进行统计分析,对盾构施工成本和质量进行控制,显示工程进度和风险工程的影响区域,实现风险预告、风险提醒。结合北京地区地层特性和盾构施工特点,首次提出北京地铁盾构隧道安全风险组段划分方法,并在此基础上首次得出不同组段盾构主要施工参数控制范围,为盾构施工过程的安全风险控制提供了新理论和新方法;建立了单参数及多参数预警体系,提出了盾构施工风险管控参数提示范围、预警触发条件及预警判断时间,提出了盾构持续掘进3 min土压控制范围或盾构推进10 cm土压控制范围2项关键指标。

4.3 基坑隧道工程安全风险预警测判方法

通过层次分析、模糊综合评判等方法,挖掘分析了基坑隧道工程监测数据及其预警指标、预警数量等多项影响因素,在此基础上建立多种影响因素下的安全状态判别方法。克服了工程安全风险预警等级判定的单一性、主观性和延迟性,能够有效指导工程的信息化施工、安全风险动态控制与预警、响应及处置;实现了基坑隧道施工中工程安全风险预警的科学性、合理性和标准化;提高了基坑隧道施工的安全风险预控及管理水平。

轨道交通建设工程多源风险信息融合管控平台、盾构施工远程实时监控和自动预警机制、基坑隧道工程安全风险预警测判方法等技术成果是北京轨道交通工程安全风险管控工作实现信息化和初步智能化的基础和关键,为北京轨道交通安全风险管控工作提供了有力保障,以上技术成果已在国内多个城市的轨道交通建设过程中得到推广应用。

5 北京轨道交通工程建设安全风险分级管控效果

5.1 总体情况

截至2020年底,北京轨道交通累计纳入安全风险分级管控线段26条,里程501.94 km,其中车站268座,区间352条,累计识别风险工程17 421项。已完成约361 km建设,通过风险工程11 760项,其中特级风险工程有66项,整个建设过程中未发生较大级别以上安全事故,管控效果显著。其成果也已直接推广应用到乌鲁木齐、济南等城市轨道交通建设。

5.2 预警情况

截至2020年底,北京轨道交通建设累计发布监测预警293 915项,其中红色预警9 536项,橙色预警147 406项,黄色预警136 973项。累计发布巡视预警8 681项,其中红色预警71项,橙色预警961项,黄色预警7 649项。发布黄色综合预警2项,巡视预警发布后,88%的预警在7 d之内完成处置并消警,快速降低了现场风险。按照企业安全管理的海恩法则,每一起严重事故的背后,必然有29起轻微事故和300起未遂先兆以及1 000起事故隐患。通过发挥安全风险监控平台的巨大作用,减少了人员伤亡事故,取得了良好的社会与经济效益。通过应用创新,成功避免一般安全事故71起,及时避免较大安全事故2起,合计避免经济损失约8亿元。

6 结论与展望

北京轨道交通工程建设安全风险技术管理体系于2008年12月正式实施,经过2013年、2018年2次升级,实现了风险体系管控“精细化”和“信息化”。实施近13年来,北京轨道交通工程建设安全风险分级管控取得了良好效果,基本达到了“三杜绝,一减少”的安全管理目标。

随着城市发展向地下空间持续扩展,轨道交通工程建设也将呈现更加复杂化的趋势,而随着“人文、科技、绿色”等理念日益深入人心,也对安全风险管理提出了更高的要求。可以预见,城市轨道交通工程建设安全风险管理必然会向 “智能化”方向发展,全面即时监测、数字地下空间(透明地质)、地下水智能管控、安全风险动态智能评估、盾构施工无人化作业等新技术有望取得重大突破。北京市轨道交通安全风险管控团队将持续不断地开展安全风险管理创新、技术创新和应用创新工作,进一步完善、丰富、发展安全风险技术管理体系,不断为首都轨道交通工程建设做出更大贡献。