优化课堂提问 引导学生主动探究

2021-11-27杨慧语

杨慧语

在科学学科学习中,是否打开思维是判断学生能否有效学习的重要依据。科学课教师作为教学的组织者、引导者和促进者,要引导学生主动探究,启发学生积极思考。因此,课堂上师生之间的互动问答就显得尤为重要。

但教师为了引导学生说出准确的答案,往往就会问得更多,导致常常出现“教师说不停,学生没反应”的情况。所以,需要提高提问质量,打开学生思维。苏教版四年级《运动与位置》一课对学生的思辨能力要求很高,笔者将以本课为例,阐述教师优化课堂提问的具体措施。

一、优化课堂提问的指向性

学生在进入课堂前有着丰富甚至杂乱的前概念,如果教师提问的范围太大,学生的答案自然就会五花八门,再想引导学生关注探究的主要目标就很困难。探究的流程冗长、生硬,学生的注意力逐渐涣散,会对教学产生很大的阻碍。

以《运动与位置》一课的导入为例。我原本设计让学生畅言生活中的运动,但学生大量提及体育运动,并质疑非自主运动的物体是否在运动。结果造成导入过于纠缠,不仅没有快速切入正题,还让学生陷入了思维误区。

经修改设计后,我逐一展示水在流、车在跑、鱼在游、云在飘、树叶落的动图,提问学生“图中的它在干什么?”由于问题目标明确、语言扼要,学生清楚自己的任务。

在学生描述了图片的基础上,教师列出“流、行驶、飘、跑、掉落”等词汇,提问“这些都是什么词”,学生说这些是动词,动词说明它们都在运动。这些问题语言简洁、表述清晰、有指向性,能够引导学生沿着“动图—动词—运动”的方向直达主题,并且选择的图片包括了动物、植物、交通工具以及非生命的自然体,尽可能多地涵盖了各种各样的运动,让学生初步意识到运动无处不在。

优化问题的指向性能够有效避免学生“跑偏”,尤其是在导入部分,能更快切入主题,有效地帮助学生聚焦研究重点。

二、优化课堂提问的灵活性

科学探究本来就是一个基于问题而探究的过程。在小学科学教学中,由于不同班级、不同学生的学情各不相同,教学中“突发”的问题往往比“预设”的问题来得更快。相较于教师课前预设的问题,学生遇到的问题则更有研究的价值,因为这是他们在当下亟待解决的。我们有理由放慢步调,灵活巧妙地调整提问的方式和活动的节奏,去帮助他们。

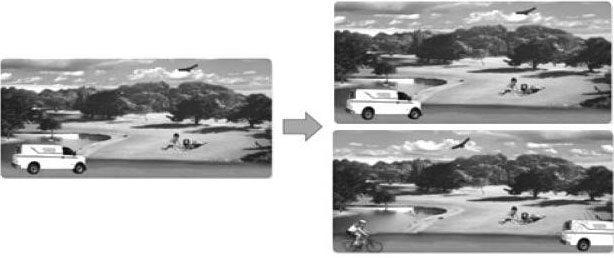

在某班教学《位置与运动》这节课时,学生的一些回答是我始料未及的。例如在对比两幅图片找到运动的物体并说出理由时,有的学生认为鸟在运动,是因为它不运动就会从天上掉下来;还有的学生认为车在运动,因为图里的车轮有重影。两幅图同时出示信息量过大,使学生对物体运动与否的判断,依然是基于自己的生活经验和一些朴素认知,运动在他们的概念里还是更侧重于动作变化,而非基于两幅图的对比得到的物体位置变化。

为了引导学生聚焦于物体相对位置的变化,我把这两幅图分开展示。先出示一幅,让学生只看一幅图,说说哪些物体可能运动了;再出示一幅,通过第二幅图的佐证,确定哪些物体是运动的。

如果这些“小坎儿”不先迈过去,只是一味地完成自己的教学设计,学生理解的困难会逐渐加剧,变成思维的“鸿沟”。解决教学过程中突遇的“拦路虎”,看似费时,却为后续的教学过程疏通了不少关卡,学生被启发后,便来到思维的“绿波带”,理解力将不再“堵车”,这对他们是极为可贵的。教师根据学生的实际情况不断调整自己的提问方式,教学机智也体现于此,同时,还积累了宝贵的教学经验。

三、优化课堂提问的层次性

教师准备的问题如果超出学生的接受范围,学生的思维就很难打开,理解这些问题对他们来说是需要跨一大步的,他们尚未能真正理解和接受。因此,教师巧妙地把这些较难的问题拆解之后再分步进行,形成有逻辑、有层次的问题串,就能切实有效地帮助学生循序渐进地掌握科学知识,提升其思维的广度和深度。

(一)化整为零

在《运动与位置》一课中,学生在对比两幅图片后能够很快找出哪些物体的位置改变了,但他们回答时会直接说具体的物体,如“面包车”,而无法说出“它相对另一个物体位置发生了变化”这样完整的句子,也就是没有意识到要进行参照物的选择。此时教师需利用“你是怎么知道的?”“从哪边到哪边?”“谁的左边和右边?”这一系列追问提示学生描述物体具体的运动状态,并且有意识地关注这样的判断是基于什么产生的。这样,他们自然就能感受到选择“另一个物体”是必要的,“参照物”是判断物体是否运动中不可缺少的重要部分。

(二)由浅入深

教师的追问能够引导学生越来越深入地思考,把思考的范围辐射开,敢于去想更难的问题。

在《运动与位置》对比两幅图找出运动的物体这一环节的结束部分,教师追问学生:“如果从草坪上趴着的小朋友的视角看,面包车从哪里到了哪里?”由于这并非学生常规视角中会思考的问题,更具挑战性,所以学生觉得新奇,会很有兴趣去探究;并且经过之前的学习,学生不畏难,能站在图片人物的视角,判断此时面包车的运动方向和以学生视角观察的运动方向恰好相反。

这个追问会让学生初步体会到,这是由于选择的“参照物”不同造成的结果。描述一个物体的运动狀态是会根据不同参照物而不同的,这为下面感受物体的“相对静止”,进行更深层次的探究做了铺垫。

优化课堂提问,让问题指向明确、巧妙灵活、循序渐进,在学生畏难的问题面前,帮助他们明确地指出方向,建起桥梁,可让学生对每一步都敢走、愿意走,最终安全着陆,稳扎稳打学好这类抽象知识。