巴音戈壁盆地塔木素铀矿床与其地面伽马能谱特征关系分析

2021-11-26曹俊淸陈凤兴王浩锋

曹俊淸 陈凤兴 王浩锋

摘要:为了探索巴音戈壁盆地塔木素铀矿床与其地面伽马能谱特征的关系,利用地面伽马能谱资料对区内铀、钍、钾元素含量的总体特征及各地质单元铀、钍、钾元素含量特征进行了统计和对比研究,将测区各地层划分为富铀源体、富铀体、贫铀源体、贫铀体;运用铀钍比值构建了古铀、活性铀、铀迁移富集指数等参数,探索了区内铀的迁移规律,认为各岩体内大地构造破碎带、以及盆地边缘是活性铀的主要富集区,区内活性铀叠加复合地段是铀矿找矿的有利地段。

关键词:巴音戈壁盆地;塔木素铀矿床;地面伽马能谱特征;铀成矿有利地段

地面γ能谱测量是同时测定U、Th、K三种放射性元素当量含量,查明不同地质体U、Th、K元素分布规律,甚至直接发现铀异常或矿化的放射性勘查方法。该方法是应用时间最早、使用范围最广、最经济的铀矿找矿方法之一。但是,在中新生代沉积盆地砂岩型铀矿勘查中,由于受地表土壤盖层的影响,人们较少使用。本文利用巴音戈壁盆地塔木素铀矿床及其周边地区1:5万地面伽马能谱测量资料,探索了铀元素在地质引力作用下活化迁移及相对富集情况,并结合区域地质资料及铀成矿模式,进一步解析巴音戈壁盆地塔木素铀矿床与其地面伽马能谱特征的关系。

1.区域地质背景

巴音戈壁盆地及邻区(巴丹吉林盆地)处于华北板块、西伯利亚板块、塔里木板块和哈萨克斯坦板块的交接部位,是古生代时期陆—陆碰撞的结合部位,构造属性较为复杂。盆地北部在区域上为内蒙古—大兴安岭古生代褶皱带的一部分,构造岩浆活动强烈,是在地槽褶皱带基础上发育的断陷盆地,早白垩世断陷盆地沉积结束后,构造活动性仍较强,造成沉积盖层中断裂构造发育。一级构造单元有2个坳陷带、和1个中央隆起带3个,亚一级构造单元又可划分为7个坳陷和5个隆起,二级构造单元共有31個凹陷和25个凸起。

2.地面伽马能谱特征

通过对塔木素铀矿床及其周边地区地面伽马能谱测量数据的系统统计,初步探索了区内铀、钍、钾元素含量的总体特征及各地质单元铀、钍、钾元素含量特征及其分布规律。

2.1区内铀、钍、钾元素含量总体特征

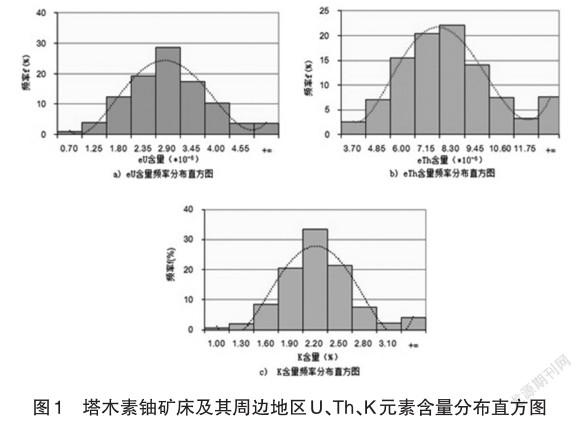

(1)研究区U、Th、K等元素含量均呈单峰偏正态分布。(见图1)

(2)铀元素含量的变异系数(CV=0.45)相对较小,但峰度度(CE=907.63)比较大,显示出较强的分异性特征和浓集特点,说明在漫长的地质演化进程中整个研究区发生过铀元素活化迁移及预富集。

(3)钍、钾元素的峰度值相对较小,分别为Th=11.69、K= 14.10,表明其分异性相对较弱,元素含量相对稳定。

2.2区内各地质单元铀、钍、钾元素含量特征

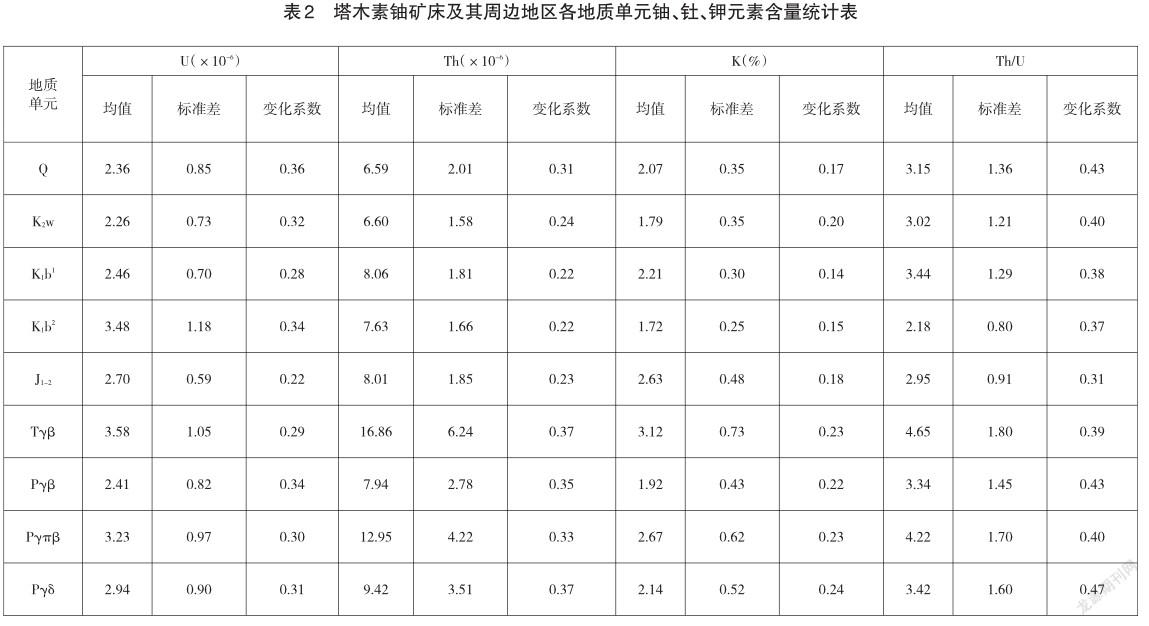

(1)塔木素铀矿床及其周边地区各地质单元之间铀、钍、钾元素含量存在较显著性差异:巴音戈壁组上段(K1b2)地层铀元素含量为3.48×10-6,明显高于巴音戈壁组下段(K1b1)的含量2.46×10-6及其他地层;且该地层的eTh/eU比值低于测区其他地质单元的eTh/eU比值,表现出了较为明显的铀元素富集特征,是区内主要的富铀富集体或贫铀源富集体(见表2及图2)。

(2)二叠纪(Pγβ)、三叠纪(Tγβ)以及侏罗纪(J1-2)的黑云母花岗岩中铀、钍元素含量普遍高于其他花岗岩体,作为一种富铀岩体出现,是区内主要的富铀源富集体。

2.3区内各地质单元铀、钍、钾元素含量分布特征

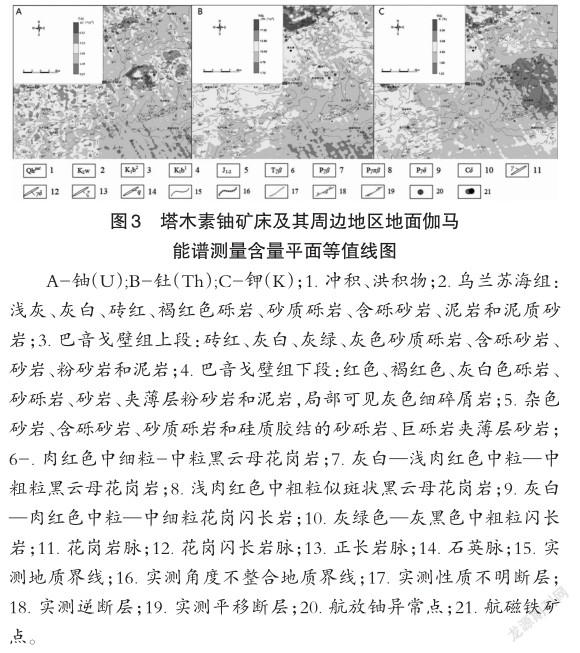

(1)铀元素含量(U)平面分布特征

铀元素含量在研究区内的分布具有较强的趋势性,偏高区或高值区基本呈北东向条带状展布,一处位于研究区的西北角,该处为二叠纪中粗粒黑云母花岗岩(Pγβ)、二叠纪似斑状黑云母花岗岩(Pγπβ)及中细粒花岗闪长岩(Pγδ)集中出露区;一处贯穿整个研究区的中部,对应于下白垩统巴音戈壁组上段(K1b2)地层出露区(图3)。

(2)钍元素含量(Th)平面分布特征

研究区钍元素含量的偏高区或高值区基本位于图幅的西北角,对应于二叠纪中粗粒黑云母花岗岩(Pγβ)、二叠纪似斑状黑云母花岗岩(Pγπβ)及中细粒花岗闪长岩(Pγδ)集中出露区。研究区中部地区基本呈现为背景场,研究区东南大部分地区的钍含量相对较低,呈现出低场或偏低场。整体上具有一定的分级性,并北东向展布趋势(图3)。

(3)钾元素含量(K)平面分布特征

钾元素含量在研究区的分布于与钍元素相似,偏高区或高值区基本位于图幅的西北角,与二叠纪中粗粒黑云母花岗岩(Pγβ)、二叠纪似斑状黑云母花岗岩(Pγπβ)及中细粒花岗闪长岩(Pγδ)集中出露区相对应。研究区的中部地区为背景场,低场或偏低场位于研究区的东南大部分地区(图3)。

2.4研究区铀元素活化迁移及预富集趋势

由于铀较活泼的化学性质易在氧化条件下进行活化迁移,因此,地面伽马能谱测量测到的是在地表岩石土壤中经由化学迁移、机械迁移后残余的铀含量。而钍较稳定的化学性质不易迁移,钍元素含量高低则反映了原岩中放射性元素的状态,所以,参考现今钍元素含量高低及铀钍比值可间接估算地质体的古铀(GU)含量。活性铀含量(FU)是一个反映古铀迁出或迁入量大小的量化参数,铀迁移系数[16](UC)是一个反映铀的动态迁移方向和迁入量率相对大小的参数。GU、FU、UC应用在沉积成岩作用之后,铀元素的迁移变化和迁移方向的研究。其计算公式如下:

当FU>0时,地层(体)中的活化铀是迁入的;当FU<0时,地层(体)中的活化铀是迁出的;当FU=0时,地层(体)中没有活化铀存在;UC>1表示趋于富集,UC<小于1表示趋于贫化。

铀的活化迁移和贫失富集是铀成矿的必要条件,为了研究塔木素铀矿床及其周边地区铀地球化学的分布情况,采用古铀含量、活性铀含量和铀迁移系数等多元特征参数的复合信息来探索研究区铀源、铀活化迁移方向及铀沉积预富集区。

(1)图4A显示:研究区西北部二叠纪中粗粒黑云母花岗岩(Pγβ)、二叠纪似斑状黑云母花岗岩(Pγπβ)及中细粒花岗闪长岩(Pγδ)集中出露区古铀量(GU)相对较高,研究区东南大部分地区的古铀量(GU)比较小,该部分地区多为沙漠覆盖区。

(2)图4B显示:研究区中部巴音戈壁组上段(K1b2)地层出露地段活化铀量(FU)呈现正值,反映铀元素发生了预富集;相反西北部二叠纪中粗粒黑云母花岗岩(Pγβ)、二叠纪似斑状黑云母花岗岩(Pγπβ)及中细粒花岗闪长岩(Pγδ)集中出露区活化铀量(FU)呈现负值;表明该地段铀元素产生了活化迁移,迁移方向由西北向东南。

(3)图4C显示:研究区中部铀的迁移富集指数(UC)明显大于其它他地方,表现出较强的铀迁入迹象。表明研究区后期铀的运移富集主要发生在该地段。

纵观图4A、图8B、图9C:研究区内铀活化、迁移富集表现出了显著的规律性,图幅北部北东向展布的二叠纪中粗粒黑云母花岗岩(Pγβ)、二叠纪似斑状黑云母花岗岩(Pγπβ)及中细粒花岗闪长岩(Pγδ)岩体广泛出露区古铀含量相对较高,是区内主要的铀源体。但其形成以后,受地质及地化作用影响,活性铀含量则表现为负值区,铀迁出强烈,而毗邻蚀源区的盆缘地带,活性铀含量则表现为高值区,呈明显的迁入状态,且铀的迁移预富集指数明显大于1,是区内铀成矿的有利地段,塔木素铀矿床正好位于该地段。

3.塔木素铀矿床与其地面伽马能谱特征关系分析

前人研究认为:塔木素铀矿床铀成矿作用包括同生沉积型铀成矿、层间氧化作用铀成矿、热流体叠加改造作用铀成矿和层间氧化作用叠加铀成矿4个阶段。

(1)同生沉积型铀成矿阶段:湖盆中心不断有来自蚀源区的含氧含铀水径流,形成潜水氧化作用。由于间歇性的盆地蒸发浓缩,铀浓度不斷加大的同时泥岩、粉砂岩中的炭屑、黄铁矿等对铀的吸附,在细碎屑岩中形成同生沉积泥岩型铀矿化。

(2)层间氧化作用铀成矿阶段:巴音戈壁组上段在研究区内主要为扇三角洲沉积体系,这种砂体沉积为铀成矿提供了充足的空间。砂体沉积的同时,也接受来自蚀源区含氧含铀地下水的渗入,于氧化还原界面附近铀初始富集,形成铀异常晕。由于泥岩中有机质、黄铁矿等还原性物质不断消耗氧化流体中的自由氧,使得铀由六价变成四价沉淀下来而被泥岩中强吸附性物质,与有机质一道吸附,而形成铀矿体。

(3)热流体叠加改造作用铀成矿阶段:塔木素铀矿床中发现了一些低温热液矿物如硒铅矿、闪锌矿、萤石等矿物,铀成矿过程中可能经历了热流体的叠加改造作用。苏红图时期喷发的大量岩浆,为盆地内成岩、成矿物质活动提供条件。热流体改造亦使得铀矿化进一步富集,深部层位的还原剂如沥青增强了地层还原能力。

(4)层间氧化作用叠加铀成矿阶段:苏红图期之后,塔木素铀矿床周边巴音戈壁组上段一直处于抬升剥蚀阶段,这一时期蚀源区的含氧含铀地下水始终流向盆地内部,层间渗入成矿作用在此过程中也在持续进行。在此过程中由于含氧含铀地下水的作用早期形成的矿体有可能遭受破坏形成翼部矿体或残留体。

综上所述:塔木素铀矿床形成的各个阶段都伴随着铀的活化迁移和贫失富集,地面伽马能谱特征信息中的古铀含量、活化铀量、铀迁移富集指数的变化趋势正好揭示了其起始铀源;其次,其所在地段正处于地面伽马能谱特征信息所预测的成矿有地段。说明塔木素铀矿床与其地面伽马能谱特征存在着一定的因果关系。

4.结论

通过塔木素铀矿床与其周边地面伽马能谱特征间关系分析,认为:

(1)铀活化迁移方向指示了塔木素铀矿床的有利赋存空间位置。

(2)活化铀量指示了塔木素铀矿床铀的来源,并为推算地层含铀性和评价资源潜力,提供了多源条件,将铀源研究实现了由定性评价提升为定量评价。

(3)地面伽马能谱测量虽然反映的是地表浅部天然放射性水平,但通过构建古铀含量、活化铀量、铀迁移富集指数等特征参数、运用多信息复合参数,进行综合解释,仍然可对覆盖层较厚的中新生代铀成矿潜力做出评价,继续发挥其“多快好省”的技术优势。

参考文献:

[1]赵希刚,贺建国,赵翠萍.坑内伽马能谱测量在红山地区铀矿找矿中的应用[J].物探与化探, 2009, 33(3):261-265.

[2]李晓禄,杜化宇,杨玉勤,等.内蒙古自治区阿拉善盟中部1∶5万航空磁法、伽玛能谱测量报告. 2013.

[3]崔振生.地面伽马能谱资料研究中若干问题的探讨[J].铀矿地质, 1989, 5(3):174-175.