成测量技术在基坑变形监测中的应用

2021-11-26谢钱波

谢钱波

摘要:在自然界变形是广泛存在的现象。在各类载荷作用力之下,在空间和时间域中各变形体的形状、大小以及位置发生改变。变形的范围可大可小,大到地球板块运动和地极移动等涉及整个地球的变形,小到对于工程建筑而言的沉降、倾斜、滑坡体滑动等地域性变形,总之,变形几乎无处不在。所谓变形监测的概念就是说应用一些测量方面的仪器和方法监测变形体,以免造成由变形所带来的有关灾害,避免损失。

关键词:测量技术;变形监测;基坑

Application of formation measurement technology in foundation pit deformation monitoring

——take the foundation pit of wuhu railway station as an example

Xie-Qian bo

Anhui Nuclear Exploration Technology central Institute wuhu 241000

Abstract: deformation is a widespread phenomenon in nature,that is,under various loading forces,the shape,size and position of each deformation body in the space and time domain will change.The scope of deformation can be large or small,ranging from the plate movement and pole movement of the earth,which involve the deformation of the whole earth,to the subsidence,tilting,sliding and other regional deformation of engineering buildings. In a word,deformation is almost everywhere.The so-called concept of deformation monitoring is to apply some measuring instruments and methods to monitor deformation,so as to avoid the related disasters caused by deformation. If such losses can be avoided,it is the best,and if they cannot be avoided,we should try our best to reduce it.

Key words: measurement technology,deformation monitoring,foundation pit

1.工程概况

工程包括东、西站厅及站厅见车站通道两部分,基坑面积共约23351m2,周边延长米共1916m,本工程土0.000m对应黄海高程标高12.776m,图中所注标高均为相对标高,单位以米计,图中标注尺寸单位以毫米计。东区站厅及通道部分自然地面标高为整平至-4.300m,西区站厅自然地面标高为-3.300m;本次基坑围护的对象主要为车站东、西区站厅及地下通道,该地下室采用桩基础,基坑东区开挖深度为 9.65m,西区开挖深度为10.65m。基坑安全等级为二级;本工程场地内上部土层以填土及黏性土为主。拟建芜湖站场地位于安徽省东南部,具体位于芜湖市既有火车站站内,仅东部一小部分局部位于既有站外,场地未拆迁,主要分布有既有铁路、既有站房、办公楼、库房、车整所、绿化带等;根据本工程车站地下室基坑的开挖规模、开挖深度、地质情况及周边环境情况,本基坑围护采用钻孔灌注桩+一道砼支撑的围护形式(局部采用两道支撑)。基坑围护结构设计使用年限为二年。

2.监测设计原则及检测项目

2.1检测设计原理

施工监测作为施工的一项系统工程,监测方法的选取是否准确以及测点的布置是否合理是监测工作成败的决定因素。根据相关文献资料及相关监测单位多年的工作经验,监测原则主要有以下几条:(1)可靠性;(2)分层次监测;(3)关键区重点监测原则;(4)方便实用原则;(5)经济合理原则。

2.2监测项目

根据现场实际情况以及施工图设计资料,本工程基坑在施工中需对周围建筑物进行常规监测以及基坑围护体系进行常规监测。主要监测项目有:桩(护坡)顶水平位移、桩(护坡)顶沉降观测、桩体(土体)深层水平位移、水位、立柱位移、支撑轴力、钢筋拉力、锚桩拉力。

3.监测技术原理与方法

3.1变形点的监测

本工程监测点在竖向的位移监测采用Ⅱ级监测的标准,通过工作基点间联测一条Ⅱ级水准闭合线路观测沉降变形监测,各监测点的高程采用中视法,在基坑开挖前针对各监测点的高程初始值必须单独进行两次测定,取其平均值。沉降量主要由两次高程的相对差值得出,累计沉降量为本次高程与初始高程的差值绝对值。

沉降测点的埋设:首先用冲击钻钻孔,后放入长20cm~30cm的直径20mm~30mm圆头钢筋,最后钢筋四周用水泥砂浆填实即可。

3.2围护墙(护坡)顶水平位移

基准点一般通过国家及地区控制坐标网进行放样取得。一般选择两个控制点,通过三角放样确定三个以上的监测基准点。基準点与基坑的距离选大约基坑深度3~5倍的位置为宜。

3.3变形点监测

布点:根据设计文件及规范要求,围护桩体冠梁或护坡硬化地面顶部,每隔25m,采用预埋ф18钢筋,或膨胀性螺栓钻入结构体中,安装牢固,便于观测。

测量方法:工作中考虑到观测精度、基坑形状以及环境的影响因素,往往对监测点的观测采用极坐标法。

极坐标法是先通过后视已知基准点确定测站点坐标和零方向,然后在极坐标系里量测监测点与零方向的极角和其到基准点距离确定监测点的平面位置,因此极角和极半径是确定一个点的两个重要元素。根据每次观测的监测点的平面坐标,进行比较即可得到监测点变形值。

在基坑土方开挖施工过程中,受到基坑施工机械、土体开挖等因素影响,在基坑周边布设的监测基准点一般不能稳定,造成观测误差。考虑现有的全站仪高精度测角和测距能力,利用后方交会法通过观测临时工作测站点到两个以上监测基准控制点的水平距离和角度,能够快速准确确定临时测站点平面位置,从而再利用极坐标法观测变形监测点的坐标。这种方法在避免了基坑土方开挖施工过程中基准点不稳定,以及遮挡监测点的影响,再加上徕卡等高智能系列全站仪本身固化有测边后方交会的程序,使得这一方法的应用更加方便和灵活,同时也保障了测量的精度。

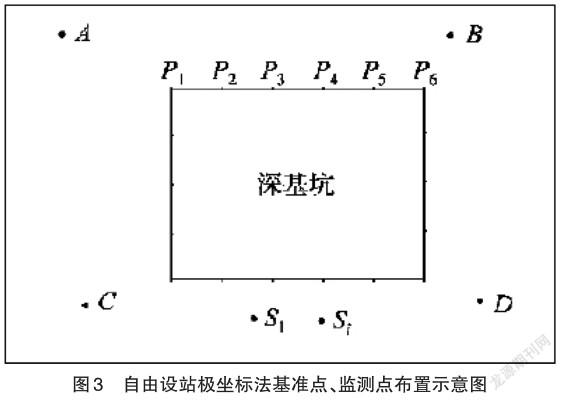

对上述方法布点举例说明如下:根据场地情况布设基准点A、B、C、D和监测点P1,P2,P3,P4,P5,P6等,见图2。监测点均要设置在基坑四周边缘处,布设方式根据基坑结构的要求布置,相邻两点最大间距应小于等于30m。A、B、C、D四个基准点应设置在不受基坑变形干扰的基坑四周,比如将其安设在已建成的建(构)筑物上,以便其在后期对监测基坑四周监测点观测时均可满足通视要求。基准点和监测点均应设置固定的棱镜。S1,Si(i=2,3,…,n)为初始观测站点和第i次观测站点。一般情况下观测点S1,Si(i=2,3,…,n)不会重合。

3.4桩(土)体深层水平位移

布点:根据设计单位提供资料及规范要求,围护桩内测斜孔水平间距为25m。

测点埋设:对于桩体测斜采用外径70mm、内径66mm且内壁有十字滑槽的PVC测斜管,管长与对应桩的深度相同,固定在钢筋笼上埋入围护桩体中。测斜管安装时,其槽口与基坑边线必须垂直,上下管口必须用盖子密封处理,安装完成后灌注清水,防止管内渗入泥浆。在护坡桩冠梁施工完成后方可进行初始管型的量测工作。

对于土体测斜孔,应先地质成孔,孔径≥9cm。然后将预先连接好的测斜管放入孔中。管底应埋置在土体发生变形层位之下,一般管底标高是基坑深度的1.5倍以上。测斜管应竖直,管内其中一沟槽位置与基坑边线垂直。

量测计算:测试时,首先吧测头和测斜仪进行连接,连接后开始检查仪器的密封装置、电池的电量以及仪器工作状态是否正常。将测头放入测斜管,测试应从孔底自下而上沿导管全长每一个测段先固定位置而后测读一次,每个测段长度以0.5m为宜,每个测段完成一次读数后,将测头旋转180°,插入导槽重复测试读数,两次读数应接近,而符号相反,取平均值,作为一次监测值。在基坑开挖前,以连续三次测试读数平均值为初始值。

4.监控量测数据处理及信息反馈

监测应符合下列要求:监测记录表格要正式;监测记录必须有工况描述;数据及时整理,审核后上报施工、监理和相关部门;对监测值变化情况进行分析和评述,当接近报警值时应及时通报现场监理、施工人员,提请有关部门关注,并加密监测频度;工程结束时应形成完整的监测文字报告。

参考文献:

[1]胡振琪.应用工程测量学[M].北京:煤炭工业出版社, 2007.

[2]丁锐. GPS技术在建筑物变形监测中的应用研究[D].天津大学研究生院. 2008.

[3]徐绍铨,张华海,杨志强,等. GPS测量原理与应用[D].武汉:武汉大学出版社, 2008.

[4]柳小燕. GPS技术在滑坡变形监测中的应用研究[D].西安:长安大学. 2008.

[5]周林丽.基于GPS的黄土边坡变形监测应用研究[D].兰州.兰州理工大学. 2011.

[6]周忠谟,易杰军. GPS卫星测量原理与应用[M].北京:测绘出版社, 1992.

[7]陈永奇,吴子安,吴中如.变形监测分析与预报[M].北京:测绘出版社, 1998.

[8]王侬,过静珺.现代普通测量学[M].北京:清华大学出版社, 2001.

[9]黄声享,尹晖,蒋征.变形监测数据处理[M].武汉:武汉大学出版社, 2003.

[10]来兴平.大尺度采空区失稳及衍生灾害监测与预报研究[M].西安:西安地图出版社, 2004, 2:1-15.

[11]童立元,刘松玉.高速公路下伏采空区危害性评价与治理技术[M].东南大学出版社, 2006, 8.

[12]王生辉,崔玉环.铁法矿区采煤沉陷区的发展演化趋势分析[J].中国煤田地质, 2005, 17(3):34-36.

[13]胡園园,黄广龙,史瑞旭.深基坑水平位移监测方法的分析与比较[M].现代测绘第35卷第一期

[14]黄声享,伊晖,蒋征.变形监测数据处理[M].武汉:武汉大学出版社, 2003.

[15]武汉测绘科技大学测量平差教研室.测量平差基础.北京:测绘出版社, 1996

[16]芦森,温锁林,方永生.某派基坑工程设计施工与监测[J].低温建筑技术, 2005.

[17]李爱民.关于深基坑水平位移监测方法[J].测绘学院学报, 2000(1).

[18]高绍伟,姜晶,郭彤.全站仪自由设站法用于基坑水平位移监测[J].工程勘察, 2012.

[19]盘桂才,陈添保.前方交会发在大坝位移变形监测中的应用探讨[J].交通科技与经济, 200(5).

[20]候建国.狭小场地深基坑水平位移监测的实践[J].测绘通报, 2005.

[21]李恒杨.深基坑水平位移监测有关问题的探讨[J].地矿测绘, 2010(3).