基于土地利用的粤港澳大湾区生态系统服务价值及承载力演变分析

2021-11-26李清泉吴祥茵张晨晨王敬哲邬国锋

张 杰,李清泉,吴祥茵,张晨晨,2,王敬哲,邬国锋, ,*

1 自然资源部大湾区地理环境监测重点实验室,深圳 518060 2 深圳大学土木与交通工程学院,深圳 518060 3 深圳大学建筑与城市规划学院,深圳 518060

土地是城市经济、社会、文化活动的必要载体,土地利用是人类生存和发展不可缺少的活动[1- 2]。伴随着快速工业化和城镇化进程,土地利用结构与方式发生了剧烈变化,造成生态系统结构与功能变化,进而影响生态系统服务功能与承载力[3- 4]。因此,定量研究土地利用对区域生态系统系统的影响有利于优化土地利用方式,提升生态系统质量,为区域可持续发展提供参考。

生态系统服务指人类通过生态系统的结构、功能和过程直接或间接地得到的产品和服务[5]。近年来,我国学者围绕生态系统服务研究取得了一系列丰硕成果。刘耀林等[6和欧阳志云等[8]研究了生态系统服务功能、可持续发展及其生态学机制;傅伯杰等[9]总结了生态系统服务评估方法的特点及相关背景和概念;胡和兵等[10]定量探讨了城市化地区流域生态系统服务价值与土地利用程度间的时空分异关系。一系列研究讨论了滨海湿地[11]、石漠化地区[12]、水源涵养地[13]、城市群[14- 15]等不同生态系统土地利用与生态服务价值之间的关系;刘亚茹等建立模型分析土地利用变化对生态服务系统的影响[16],揭示城市化对生态服务价值的影响[4]。然而,当前针对大湾区的研究主要关注的是大湾区建成区演变、生态系统格局[17- 18]及生态系统服务价值识别[19]等特定内容,缺乏针对大湾区土地利用变化过程、生态系统服务价值、生态足迹及生态承载力演变结合的系统分析。

粤港澳大湾区(以下简称为大湾区)是全球第四大湾区,是中国经济最发达、开放程度最高、人口密度最大的城市群之一,在国家发展大局中具有重要战略地位。本研究以粤港澳大湾区为研究区域,采用遥感数据研究大湾区1990—2015年土地利用变化和转移矩阵,分析其长时间序列的土地利用变化;在此基础上采用当量法分析其生态服务价值变化;基于生态足迹法分析大湾区的生态承载力变化,并评估其生态系统的生态盈余/赤字情况。研究结果可为粤港澳大湾区土地利用优化、土地资源合理利用和生态环境保护提供理论依据,为政府部门制定生态安全管控等相关政策、进一步协调经济发展与生态环境提供参考。

1 研究区概况

粤港澳大湾区是由广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、惠州、江门、肇庆九市及香港、澳门两个特别行政区组成的城市群,地处珠江下游,总面积约5.6 万km2(图1)。该区域属亚热带季风气候,多年平均降水量达1800 mm,年平均日照量为2000 h,年平均气温21.4—22.4℃,自然资源丰富,具有重要的生态价值。粤港澳大湾区是我国快速城市化最具代表性的区域之一,是我国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要载体。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求[20],未来大湾区将建设成为世界级城市群、宜居宜业宜游的优质生活圈和高质量发展的典范,这对大湾区的生态环境提出了更高的要求。

图1 粤港澳大湾区Fig.1 Location of the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area(GBA)

2 数据源与研究方法

2.1 数据源

土地利用数据来源于清华大学最新的30 m逐年、高分辨率遥感影像数据集(CLUD-A数据集)[21],选择1990、2000、2010、2015年4期大湾区土地利用数据。该数据融合了多套主流遥感数据,包括6个一级类及25个二级子类,分类精度达到94.3%[21],分类精度较好,符合本研究的需要。在本研究中,土地利用类型划分为耕地、草地、水域、林域、建设用地、湿地及未利用土地。

生态系统服务价值(Ecosystem Services Value,ESV)估算所需的单位面积粮食产量、农作物播种面积等数据来源于国家局统计局、《中国统计年鉴》、《广东省统计年鉴》及粤港澳大湾区各市统计年鉴。生态足迹(Ecological Footprint,EF)计算所需的粮食消费量、蛋奶消费量、能源消费量、水产品消费量、人口等基础数据来自《中国能源统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《广东省统计年鉴》及大湾区各市统计年鉴。全球各类农作物的平均产量数据来自联合国粮农组织数据库。

2.2 研究方法

2.2.1土地利用变化分析

土地利用转移矩阵主要适用于定量研究土地利用类型间相互转化的数量及方向特征,能具体反映土地利用变化的结构特征和各类型之间的转化关系[22],反映出在一定时间间隔下,从T时刻向T+1时刻状态转化过程中的变化过程[23],其数学表达式如下:

(1)

式中,Sij表示研究期初与研究期末的土地利用状态,n为土地利用的类型数。本文采用ArcGIS 10.5平台的叠置分析及统计功能获得研究区1990—2000、2000—2010、2010—2015年土地利用转移矩阵。基于土地利用转移矩阵对比分析不同时段大湾区土地利用的时空变化情况。

2.2.2生态系统服务价值评估

(1)生态系统服务价值系数修正

联合国发起的千年生态系统评估将生态系统服务归纳为供给服务、调节服务、文化服务和支持服务四类[24]。谢高地等[25]在Costanza的评价模型基础上,依据中国的实际情况提出了中国生态服务价值当量因子法[25],其后依据调研资料和生物量时空分布数据对该方法进行l修订和补充。本文采用谢高地等[26]提出的生态系统服务价值当量表进行核算,并采用徐丽芬等[27]“以农田为基准的地区修正”方法对当量因子表进行研究区尺度修正(公式2和3)。

(2)

Ei=θ×EiO

(3)

式中,θ为研究区修订因子,Q和QO分别为粤港澳大湾区和全国单位面积平均产量,Ei表示i类土地利用类型修正后的当量因子,EiO表示谢高地等确定的同类土地利用类型当量因子;其中,i= 1, 2, …,6,分别对应本研究中的耕地、林地、草地、湿地、未利用地及水域。

2015年粤港澳大湾区和全国的耕地单位面积粮食产量分别为5.25t/hm2和5.48t/hm2,根据公式(2)计算获得大湾区的生态服务当量修订因子为0.96。由华南粮网(https://gdgrain.com/)获得大湾区2015年末的粮食采购价格为2939.7元/t。由于自然生态系统提供的经济价值是现有单位面积耕地提供的食物生产服务经济价值的七分之一[28],因此,计算可知大湾区一个生态服务价值量因子的经济价值为2204元/hm2,进而得到大湾区不同生态系统单位面积的生态服务价值(表1)。

表1 1990—2015年粤港澳大湾区不同生态系统单位面积的生态服务价值/(元 hm-2 a-1)

最终计算得到研究区的生态系统服务价值:

ESV=∑Sk×VCk

(4)

式中,ESV表示生态系统服务价值(元),Sk表示研究区第k类土地利用类型的面积(公顷),VCk表示生态系统类型k单位面积的生态系统服务价值系数(元/公顷)。

2.2.3生态承载力评估

生态足迹法是以土地为媒介量化区域人类活动的生态资本需求及其可持续性的资源核算方法,包含生态足迹与生物承载力两个综合指标[29]。生态足迹从消费角度核算人类消费行为的生态资本需求;生物承载力则衡量自然提供生态资本的能力[30]。本研究基于粤港澳大湾区多年土地利用情况构建基于生态服务价值的均衡因子和产量因子,计算研究区的生态足迹和生态承载力。

(1)生态足迹及生态承载力

生态足迹模型[31- 33]的计算如公式(5)所示:

(5)

生态承载力的计算如公式(6)所示:

(6)

式中,EF为区域总人口的生态足迹(hm2),EC为区域总人口的生态承载力(hm2),N为研究区域总人口,ef为人均生态足迹(hm2/人),ec为人均生态承载力(hm2/人),aj为人均生物生产面积,rj为均衡因子,yj为产量因子。

(2)均衡因子及产量因子计算

均衡因子是指某一生态系统类型单位面积提供某种生态系统服务的能力与所有生态系统类型单位面积提供该种生态系统服务平均能力的比值[32]。由于单位面积耕地、化石燃料土地、草地、林地等的生物生产能力差异很大,需使用均衡因子将每类生物生产面积转化为统一、可比较的生物生产面积[33- 34]。根据郭慧等[32]的研究,均衡因子计算公式如下:

(7)

产量因子表征了区域某一类土地面积的生产能力与对应的整体平均水平的差异,主要用于对比不同区域之间生物生产性土地面积[33]。本研究中产量因子取自2015年全球生态足迹网(https://www.footprintnetwork.org/)发布的《Working Guidebook to the National Footprint Accounts》[35]。根据世界环境与发展委员会(WCED)的要求,在计算生态足迹的供给时扣除12%的生物多样性保护面积[36- 37]。

(3)生态赤字(盈余)

使用生态赤字(盈余)对研究区域生态足迹与生物承载力进行比较,表征人地系统之间服务的供需情况和可持续发展程度。

Sy=ECy-EFy

(8)

式中,Sy为生态赤字(盈余),y代表研究年份,ECy代表第y年的研究区生物承载力,EFy代表第y年研究区的生态足迹;Sy≥ 0代表研究区处于生态赤字的状况,反之则为生态盈余状况。

(4)化石能源生态足迹计算

化石能源消费主要包括煤、焦炭、燃料油、原油、汽油、煤油、柴油、液化石油气、天然气和电力。粤港澳大湾区1990、2000、2010、2015年的化石能源的消费量数据来自大湾区内各个市的统计年鉴。根据全球单位化石燃料生产土地面积的平均发热量,将当地能源消费所消耗的热量折算成一定的化石燃料土地面积[38]。根据生态足迹计算模型,得到化石能源用地生态足迹。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化特征

1990年大湾区土地利用类型以林地为主(55.77%),其次为耕地(27.36%)。2015年大湾区虽然仍以林地为主要类型,但比例缩小(53.99%),建设用地急剧增加(占13.73%)。耕地主要分布在江门、肇庆、惠州,建设用地主要集中在广州、深圳、香港、澳门。1990—2015年,大湾区的建设用地、水域面积增加,而耕地、林地、湿地及未利用地面积减少(图2)。建设用地增幅最大,研究期内变化率为102.20%,累计面积增加量约为4504.73 km2,其次为水域,变化率为0.94%。湿地、未利用地和耕地面积减少最大,分别减少54.64%、45.03%和17.23%。2010—2015年草地面积增加,其余时段减少约249.61 km2。耕地、林地和未利用地面积一直减少,耕地和林地面积减少约4214.32 km2。随着耕地、林地等地类在大湾区土地总量中占比持续下降,建设用地面积由6.79%增加到13.73%(表2)。

图2 粤港澳大湾区1990至2015年土地利用Fig.2 The land use changes of the GBA from 1990 to 2015

由表3可知,建设用地增加的主要来源为耕地、林地和水域;流失的耕地主要转化为建设用地、水域等;水域主要转化为建设用地,其余转为湿地、耕地等。其他土地利用类型也有不同程度转换,2000—2010年,大约1480.70 km2的耕地用于城市建设;除湿地外,其他各类型土地转换到建设用地在3个时段内均最高,其中水域转换面积约428.37 km2。

表2 1990至2015年粤港澳大湾区土地利用变化

表3 1990—2015年粤港澳大湾区土地利用转移矩阵/km2

3.3 生态系统服务价值变化特征

3.2.1各土地利用类型生态系统服务价值变化总体特征

由表4可知,大湾区的ESV在1990、2000、2010、2015年分别为6385.09、6433.34、6252.65、6183.89亿元,总体减少201亿元(3.15%)。2000—2010年减少最大,减少了2.81%。从各生态系统类型的ESV来看,森林价值所占比例最高,其次为水域。湿地生态系统的价值损失最大,26年间减少了25.67亿元(-54.64%);其次为未利用地,减少了45.03%。

3.2.2各项生态系统服务的价值变化总体特征

由表5可知,1990至2015年,除水资源供给功能外,大湾区的各项ESV均有所降低。其中食物生产功能下降最多,下降8.93%;其次为维持养分循环功能,下降5.21%;水文调节功能的ESV变化最小。在生态系统服务构成方面,气候调节、水文调节和土壤保持是最重要的生态系统服务功能,三者占各时期所有功能的10%以上,综合价值超过总功能的50%。其中,水文调节占最多(31%),而维持养分循环功能的占比最低(不足1%)。图3显示2015年各土地利用类型的各项ESV,每个图从内到外分别表示水域、未利用地、湿地、草地、林地、耕地六种土地利用类型的不同ESV。其中森林的气候调节功能、水域的水文调节功能和森林的水文调节功能的价值总量最高,分别为1379.93、987.05、859.73亿元。未利用地的各项ESV都较低,湿地由于整体面积较小,虽然单位面积的ESV很高,但价值总量较低。

表4 1990—2015年粤港澳大湾区生态系统服务价值变化

表5 1990—2015年粤港澳大湾区各项生态系统服务价值变化

图3 粤港澳大湾区各土地利用类型的各项生态系统服务价值/(×108 元)Fig.3 The Ecosystem Service Value of different land use types of the study area

3.3 生态足迹与生态承载力变化特征

3.3.1生态足迹分析

由表6可知,大湾区的区域生态足迹快速增长,由1990年的80.57 hm2增长至2015年的241.31 hm2,增长了2倍,人均生态足迹由3.22 hm2/人增加至3.47 hm2/人。化石能源的消耗增加最多,由1990年的9.21 hm2增加至2015年的44.13 hm2,增长了近4倍;其次为水域,增长了近3倍(122.04 hm2)。时间上,1990年到2000年的区域生态足迹增长较快。生物资源账户占比从1990年的88.57%逐步降低至2015年的80.91%,相应时间,其他资源账户占比从11.43%增加至19.09%(表6)。

3.3.2生态承载力与生态盈亏分析

由表7可知,1990—2015年大湾区整体处于生态赤字状态,生态足迹远大于生态承载力,且生态负荷不断增加,人均生态负荷也逐渐增加。2015年区域生态负荷达到21488万hm2,人均生态负荷达到3.09 hm2,表明大湾区的自然资源已经过度利用,有必要在不降低人们生活水平的前提下降低生态足迹的需求。

表6 粤港澳大湾区生态足迹变化

4 讨论与结论

4.1 讨论

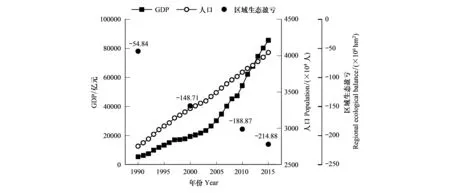

1990—2015年粤港澳大湾区的建设用地明显增加,耕地、林地、草地、湿地和未利用地明显减少。同时,大湾区生态系统服务价值总体减少约201.20亿元,生态环境明显退化。区域总生态足迹呈增长趋势,人均生态足迹略有上升,生态赤字不断增加。结合大湾区的长时间序列人口、GDP等社会经济数据分析(图4),1990—2015年,大湾区人口和GDP大幅增长,常住人口增长50%,GDP增长近15倍,单位GDP生态足迹从1.47 hm2/元降低到0.28 hm2/元,呈明显的下降趋势。这在一定程度上说明大湾区总体上发展的资源利用方式逐步由粗放型、消耗型转变为集约型、节约型,但整体仍面临严峻的生态状况。Zhang等[39]研究发现,大湾区城市扩张的驱动力主要包括GDP、人口、地方财政收入及道路长度。随着时间推移,社会经济驱动力的贡献增加,物理驱动力的贡献下降,不同驱动力间存在相互增强的关系。王文静等[17]的研究表明,土地城市化和人口城市化是大湾区生态系统变化的重要原因:土地城市化使大量具有高生态价值的自然生态系统转化为城镇生态系统;而人口城市化快速发展,不仅使城市内部配套基础设施面积快速增长,还使一些原有自然生态系统(如桑基鱼塘)疏于管理,出现废弃和富营养化的情况[40]。

表7 粤港澳大湾区生态承载力及生态盈亏分析

图4 粤港澳大湾区生态盈亏与GDP和人口间的关系Fig.4 The relationship between the ecological balance and GDP and population in GBA

当前,大湾区面临严重的生态透支问题,包括土地、能源、水等生态资源质量下降,资源环境约束加剧[17]。同时,随着生活水平的提高,公众对清洁的空气、水、绿化空间等生态环境的需求日益增长。2018年,《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确表示“大湾区发展空间面临瓶颈制约,资源约束趋紧,生态环境压力日益增大”,提出要“大力推进生态文明建设,推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式,促进大湾区可持续发展”[20]。构建生态湾区、绿色湾区,实现湾区可持续发展,是大湾区发展的重要目标。因此,在供给端要提供必需的生态系统服务,而在消费端则要抑制不合理的生态足迹增长。同时,要严格保护具有生态价值的自然山地、绿地、海岸、湿地及基本农田,注重土地利用和景观格局优化,促进形成安全可靠的生态系统和覆盖全域的生态安全支撑体系,最终实现绿色低碳、可持续发展的“生态湾区”。最后,作为特大城市群,大湾区内各城市间的生态命运息息相关,需要在统一的生态规划下,依照生态红线、规划及生态格局,创新协调,实现各城市的绿色协同,共同发展,最终打造世界可持续发展城市群的典范,推动可持续发展转型。

本研究基于当量法对大湾区的生态系统服务价值进行研究,虽然这种方法能够快速有效地核算区域ESV,但这种方法对于土地利用分类系统依赖性较强。因此,未来可考虑大湾区的实际情况,对生态系统分类进行细化,增加红树林、沙滩、盐沼等海岸带特殊生态系统。此外,基于InVEST[41]、ARIES[42]、SolVES[43]等物质量模型开展的研究也日渐兴起,为生态系统价值评估研究提供了新的技术手段。鉴于此,未来研究可进一步结合高精度遥感数据、物质量模型和城市扩张模型,充分发挥各类方法的优势,探索气候变化与土地利用变化对生态系统服务的影响,探讨二者之间的权衡协同响应机理。

4.2 结论

本研究结合粤港澳大湾区实际情况,研究了粤港澳大湾区近三十年来的土地利用变化,估算大湾区生态系统服务价值,探讨了研究区的生态足迹、生态承载力及生态盈亏,主要结论如下:

(1)1990—2015年粤港澳大湾区经历了快速城市化过程,土地利用变化明显。大量森林和耕地转化为城市建设用地,建设用地面积增加了1倍,而林地和耕地面积分别减少了3.19%和17.23%,这一变化趋势在2000—2010年尤为显著。

(2)粤港澳大湾区的生态系统服务呈现下降趋势。由于城市扩张,建设用地挤占了大量自然、半自然生态系统的面积,导致大湾区生态系统服务总价值减少201亿元,湿地的生态系统价值减少最多。食物生产和维持养分循环功能的价值显著降低,快速城市化带来的生态系统价值减少问题,需要引起重视。

(3)大湾区生态足迹和生态承载力的变化状况表明,大湾区人均生态足迹呈增加趋势,2015年,生态赤字达到21488万hm2,生态严重超载,可持续、绿色发展是关系大湾区未来长远发展的重要议题。

(4)聚焦大湾区未来发展,需要严格落实耕地保护红线和生态保护红线,合理控制城市生态系统规模;同时可针对不同发展阶段的城市制定差异化策略;并通过增加绿地面积、改善绿地质量、优化土地利用和景观格局等方式提高区域生态系统服务,助力粤港澳大湾区生态环境高质量发展。