“和平鸽”图像在新中国体认与创作

2021-11-25许溪

许 溪

在西方世界中,很少象征符号如鸽子般,历史久远且拥有丰富的宗教传统。因其常与神性寓意相连,在艺术创作中拥趸者众。不同社会语境下,它为各文化所共享、改编,再释解,以此适应不断变化的信仰体系。1古代近东世界,鸽子被广泛视为母神亚舍拉[Asherah]的象征。希伯来圣经中,挪亚在大洪水后曾三次释放鸽子去看洪水消退情况,当第二次鸽子衔橄榄枝飞回时,诺亚已知上帝惩罚结束,地球恢复生机(创世纪8:8―12)。至耶稣时代,鸽子已具有丰富的象征意义和多种解释——作为赎罪、苦痛,来自上帝的迹象、生育能力,以及上帝的精神等。7世纪时,塞维利亚的伊西多尔[Isidore of Seville]在他编写的《词源》[Etymologies]中描述了鸽子的习性。12世纪中期,法国富伊瓦[Fouilloy]的一位教士休[Hugh]编写了一本《鸟集》[De Avibus],书约有60 章,分两部分,将《圣经》与《博物学家》[Physiologus]中的内容与鸽子的习性结合。后来的作家将他们的描述进一步和基督教教义结合,写入了中世纪广为流传的“动物寓言集”。中世纪的教堂里不论是长凳、圣洗池外缘,乃至圣礼的容器,均有鸽子图案作为装饰。文艺复兴时期,鸽子更是成为天使报喜场景中的标准化元素,预示着即将与圣母玛利亚融合的圣灵。在基督教堂的彩色玻璃画中,常用鸽子象征圣灵以及神圣的爱。关于鸽子在欧洲文化中象征意义的演变,笔者会另撰文说明。一言以蔽,鸽子在西方的象征寓意源起古代神话和宗教信仰(图1),常作为和平、善良与爱的原型象征。但在中国的文化语境中,鸽子视作和平的象征并非自古有之,属于典型的西方文化舶来品。古时,鸽子常因羽色妍丽、性格温顺,作为观赏珍禽现于诗文绘画。晚清以降,在西学东渐影响下,“和平鸽”意象传入中国。虽作珍禽观赏用途被打破,但时至20世纪上半叶的中国,以鸽子作和平之意的象征关系并未构建。2参见许溪,〈20世纪上半叶“和平鸽”图像的传播与接受〉,载《湖北美术学院学报》2020年第1 期,第60―64 页。

图1 菲利波·里皮[Fra Filippo Lippi],《天使报喜》,68 cm × 151.5 cm伦敦国家美术馆

本文的书写力图勾勒“和平鸽”在新中国全面接受以及于此基础上艺术创作图式的变化过程。对于这样一个外来图像在新中国的接受、再创作过程,自然涉及复杂的因素,包括中西方文化差异、图像传播过程中的舛误、他方读者的文化背景、艺术修养、接收能力等均需顾及。因此,我对新中国背景下“和平鸽”的使用或读解立足于一种建构性的研究取向,这样一种取向既考虑到新中国初期的现实质素,也考虑到我本人当下对这一符号的关注,即使我在本文中对其不再使用引号,也是如此。

一 “和平鸽”缘何飞至中国

1953年《时代》周刊就毕加索《战争》《和平》两画发表了一篇题为〈党的壁画〉[Murals from the Party]短文。文中,作者将此画视为共产主义者的宣言,并认为《战争》中最左边那位手持“和平鸽”盾牌的战士是一位英勇、共产主义式的和平捍卫者。3“Murals from the Party.”Times,1st June 1953,p.72。 转引自Kirsten Hoving Keen.“Picasso’s Communist Interlude:The Murals of ‘War’ and ‘Peace’.”The Burlington Magazine,vol.122,no.928,1980,pp.464―470。这并非毕加索首次借和平鸽言明心志溢于楮墨之表,张仃曾言:“中国人知道他是和平战士,在50年代,毕加索的和平鸽,飞遍全世界,也飞遍全中国。”4雷子人,《中国现代艺术与设计学术思想丛书 张仃文集》,山东美术出版社,2011年,第177 页。这句断言为笔者的书写提供了两个很好地发问思路,其一:为什么特意强调是50年代?其二:和平鸽何以飞遍全中国?

1949年2月,时任法国共产党文化战线发言人、作家路易·阿拉贡[Louis Aragon,1897-1982],从其好友、同为法共成员的毕加索那取走了一幅绘有鸽子的石版画,将其用作4月20日在巴黎召开的第一届世界保卫和平大会海报。毕加索对鸽子的情感,不仅来自幼年发乎天然的喜爱、对父亲和艺术启蒙的怀念;鸽子亦如他笔下的公牛,见证了其艺术创作的阶段性发展,并借此加持社会盛誉。5关于毕加索和共产主义关系,可参考文章:Svašek,Maruška.“The Artist and Politics:Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War.”Contemporary European History 6,no.3,1997,pp.383-403;毕加索对鸽子及其象征寓意的看法,参见雷纳托·库图索,《毕加索》,丁天缺、闵希文译,上海人民美术出版社,1992年,第15―16 页;[美]阿莲娜·哈芬顿,《毕加索传:创造者与毁灭者》,弘鉴等译,人民美术出版社,1990年,第13 页。吴雪杉,〈毕加索在中国:一个传奇艺术家的接受、批评与认同〉,载《世界美术》2019年第3 期,第82―94 页。但是,他并不理解为何要将它作为和平的象征。就像苏联作家爱伦堡所写:“毕加索喜欢鸽子,总要养几只;他笑着说鸽子是贪吃的,争吵不休的鸟;他不理解为什么要把它作为和平的象征。”6《毕加索传:创造者与毁灭者》,第182 页。但这并不打紧,因为经过符号接收者阿拉贡的解释后,已将鸽子的意图意义和文本意义所代替。7赵毅衡,《趣味符号学》,重庆大学出版社,2015年,第42―45 页。当天下午5 时,这幅宣传画已遍及巴黎全城及布拉格分会场。作为会议议题,这个有着“国际的力量,艺术的力量”的符号还时常充当各国代表团合影时那不言而喻“有意义的”布景。

此次国际盛会,中国亦有四十人代表团参加。其时,新中国尚未成立,但中共即将获得全国胜利,中国代表团由中共组建,以具有政治威望的民族党派精英、社会贤达和中共文化界代表为主体。8莫艾,〈徐悲鸿与新中国:围绕《在世界和平大会上》的思考〉,载贺照田、高士明主编,《作为人间事件的1949》,金城出版社,2014年,第24 页。时任国立北平艺术专科学校校长的徐悲鸿也是代表团一员。他以近乎全景的《在世界和平大会听到南京解放的消息》记录了这一盛会。颇为吊诡的是——尽管现存中国代表团成员出席该会合影中赫然可见毕加索和平鸽海报,尽管和平鸽海报主题飞遍巴黎街头巷尾,但徐悲鸿的画作中并未展现。这种“视若无睹”或可归因于文化自觉的尚未形成,而这种情况在建国后迎来了极大转变。

1949年10月,中国保卫世界和平大会在北京举行。翌年4月,该会发布通告,自“五一”起全国范围内开展保卫世界和平签名运动。9对20世纪50年代新中国保卫和平运动的研究可参看张吉舜,〈20世纪50年代新中国与保卫世界和平运动研究〉,载《当代中国史研究》2019年第3 期,第40―53 页;程凯,〈和平意愿与中共的政治动员:1950年的“和平签名运动”〉,载《文化纵横》2013年第4 期,第72―79 页。笔者受惠颇深,该文细致探讨了作为全国胜利后最大规模的最有组织的一次宣传运动,却总是很少关注的原因等。次月,全国美协响应号召,广泛开展和平签名运动。所谓“和平签名运动”,源自1950年3月19日世界拥护和平大会第三次会议(即“斯德哥尔摩会议”)签署的一份宣言。这次会议中,毕加索的“和平鸽”定为大会官方标志,并“号召全世界一切善良的人们在这个呼签书上签名”。至此,我们可以说暂且回答了第一个问题,即20世纪50年代“和平鸽”引入新中国,并非一次偶然的、民间文化交流性质的跨文化传播,而是作为由国家主导的、有组织、有计划展开的一项政治运动中文化表征符号的体认及舆论引导。通常而言,观念的形成往往呈现出很强的时间渗透性和可塑造性。那么,舶来品“和平鸽”又是如何能在新中国落地扎根,飞入寻常百姓家呢?

二 “和平鸽”如何飞抵寻常人家

首先,可以肯定的是,“和平鸽”为老百姓所熟悉呈现出一种复杂的、多元糅合的非线性状态,并且有一只“看不见的手”在背后推波助澜。恩格斯提到,“无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果”,而其中,“每个意志都对合力有所贡献,因而是包括在这个合力里面的”10马克思、恩格斯,《马克思恩格斯选集》第4 卷,人民出版社,1995年,第697 页。。新中国语境下,这种整一性的“合力”表现为建国初期社会系统内部各要素间高度“一体化”的组织方式。在这种高度“一体化”的组织动员方式下,“和平鸽”象征意义的深化既源于国家此起彼伏、各式各样政治宣传运动的灌输,同样源于近代中国战乱频仍,社会动荡,百姓深受战乱之苦渴望和平的天然适归性。当一种与自身密切相关的情感被有组织的使之不断强烈,它必能一唱百和,亦“必有一种条理的表现之趋势”11萧军,《萧军 延安日记》,牛津大学出版社,2013年,第4 页。。

建国初期举行的各类政治、外交活动中,“和平鸽”现身频频。1950年9月在北京举行的世界青联代表团大会、新中国第一届国庆节各地庆典活动,毛泽东、朱德等人为全国工农兵劳动模范代表授予的锦旗中等都或多或少的添加了“和平鸽”元素,此类情况不胜枚举。作为一种“时髦”的国际象征,《和平鸽》成为欧阳予倩编剧、戴爱莲主演的新中国第一部舞剧的名字。1950年10月,该剧在中南海怀仁堂上演。剧中,和平鸽“作为和平的象征,同时也作为和平战士的象征而被美化”12光未然,〈舞剧《和平鸽》的演出〉,载《人民戏剧》1950年第1 卷第6 期,第25―26 页。。《人民日报》点评这出舞剧“从头至尾始终吸引着观众”。但不乏有人对其艺术象征形象的选取,表现出一种略带犹疑的包容、接纳态度。

……尤其要引起我们注意的:这里所采用的外来形式,并不是在表现我们的开荒生产或者某一村某一工厂的劳动英雄,而是在表现一个具有世界意义的“和平鸽”——“和平鸽”这一名称,中国人即比较生疏。这原是古代罗马的基督教徒被迫转入地下活动时所用的代号。既然表现的是这样一种具有国际意义的主题,采用一点西洋形式,自然也无妨。13钟惦棐,〈论“和平鸽”〉,载《文艺报》1950年第2 期,第27―28 页。

长期在我党从事文教宣传的钟惦棐一方面承认“和平鸽”之于中国人的陌生,但同时也说着“既然表现的是这样一种具有国际意义的主题”,采用一点西洋形式也可接受。

华君武却不然。在莫斯科参观“反对战争保卫和平”画展后,基于中国受众的认知传统考虑,他拒绝了这种包容性做法。“过去中国的讽刺画中有时亦以鸽子代表和平,后来由于这种象征手法,为中国老百姓所不熟悉,所以反对用鸽子代表和平,因为这是外国的一种传统的代表和平的象征。”14华君武,〈保卫世界和平画展讨论会〉,载《人民美术》1950年第4 期,第30 页。然而,个人的意见始终无法抵挡历史的洪流。钟惦棐的顾虑,华君武的否定,都没能阻碍“和平鸽”在新中国政治推力下的广泛传播。一时间,“和平鸽”符号在各类美术宣传品中,表现出一种泛滥化取用状态。

如前所述,自1950年5月起,全国美协响应号召,广泛开展和平签名运动。1951年国家级出版单位人民美术出版社动员征集新年画稿。“本社为展开今年度群众性的新年画运动,特广泛向各地美术工作者征求年画画稿。凡以宣传国家政策、……加强世界和平运动为内容者,不拘新旧形式,均所欢迎。一经采用,即送稿酬。”作为世界和平运动的标志,“和平鸽”无疑是反映该项政治运动内容最鲜明的标签。初期,“和平鸽”图像常出现于漫画、宣传画、年画等急就章性质的任务型创作,尺幅小巧、模仿意味重。鲜见“和平鸽”独体表现,而是多与“和平签名场景”(图2)、中苏领导人、社会主义阵营国家国旗等国家符码的组合叙事,千篇一律,概莫能外。单就“和平鸽”而言,构图中常偏离视觉中心。这是由于群众对“和平鸽”的认知还处在一种波动的早期接纳阶段,主体叙事能力囿于群众基础,而必须借助其他元素共同完成政治动员诉求。

图2 邓澍,《和平签名》,1950年127 cm×189 cm,中央美术学院美术馆

身份认同的差异可影响关注度之悬殊。为支援抗美援朝,1950年冬月《人民画报》邀请齐白石画“和平鸽”参与义卖画展。他的作品不仅领导人认可,老百姓也看得懂、喜欢看。但当时的齐白石“只画过斑鸠,没有养过鸽子,也没有画过鸽子”。所以,“这次他们要我画鸽子,我就请他们买来鸽子来仔细看看再讲……”15付义朝主编,《中国梦·教育情:名师名家论教师教育》,华中师范大学出版社,2015年,第220―221 页。。娄师白记录的这则跟随齐白石学艺的故事,今日看来可视作齐白石日后创作众多“和平鸽”题材画作之肇始。后继发展也足以证明,他用新创作的一系列“和平鸽”题材作品“参加了保卫和平的神圣事业,更引起人民对于他的尊敬”16王朝闻,〈杰出的画家齐白石〉,载《人民日报》,1953年1月8日,第三版。。

除却广泛的普及和部分人民画家的影响,画刊编辑们也想出了更为温良直接的方式。对工农及欣赏能力较差的群众,采取了“标字识图”的注解法子。“……就是在画面的旁侧除画面的标题外,应该加以详细的说明和解释(譬如一双白鸽,代表和平……)这点代表什么,那点象征什么,都应该详细注明。这样即使作品的表现方法比较深奥一点,也可以使读者不会误解图意。”17梅花笑,〈公路工人谈“时事漫画”〉,载《漫画》1950年第6 期,第19 页。理解总是视野交融的过程。这种简单直接的方式也在时间中验明成效。沈同衡就曾专门肯定这种“重复”的价值——“读者是在不断提高的,今天不懂的,给他多看几次之后,明天后天他也就会懂了”,像是“画鸽子象征和平,从前很多人都不懂的现在不是很多人都懂了吗?”18沈同衡,〈漫画上常用的符号〉,载《漫画》1951年第10 期,第26 页。

观念横向的缓慢建构中,常常出现自上而下的纵向助推力,加速普及、接受的广度和深度。1952年10月在北京召开的“亚洲及太平洋区域和平会议”,成为“和平鸽”形象深入人心的鼎盛时期,亦成为“和平鸽”形象由“接受”加速发展为“寻常”的重要分水岭。据悉,该会共有亚洲、澳洲、非洲和欧洲49 个国家和9 个国际民主组织的463 人参与。会议在中南海怀仁堂举行,主席台正中悬挂巨幅毕加索的和平鸽,各国国旗分插两侧。要知道,那时新中国刚成立不久,是第一次承办国际盛会,政府从会议规格、国家认同营造、再至礼品设计上都格外重视。

许多艺术家都参与了此次盛会的筹备、设计工作。参与宴会餐具设计的庞薰琹曾言:“既然是为了欢迎亚洲及太平洋区域和平会议的代表们用的,那么,就得考虑,为了世界和平,用什么图案最有意义,用什么颜色最合宜。”19周爱民编,《庞薰琹文集》,山东美术出版社,2018年,第101 页。张光宇、钟灵等人设计的“亚洲和太平洋区域和平会议”纪念邮票,以二种“和平鸽”和亚洲及太平洋区域地图为核心。其中深红与紫红为底的票面上绘毕加索和平鸽;橘黄、深绿为底的票面上则是具有兼带工笔装饰效果的中国式和平鸽。一直以来,邮票都被视作一个国家正式发行的最重要的视觉图像,其中所包含的官方政策与意识形态借助这一枚小小的纸片,成为国家名片和对内对外的教化宣传品。

就邮票设计而言,我们已然能够明确地感觉到,新政权借助这一国际题材的中国化表达进行着文化输出。201950年8月,我国为庆祝1949年4月第一届世界保卫和平大会的召开,发行了第一组保卫世界和平的邮票,票面图案选择的是毕加索所绘和平鸽;而亚太和会中,我国再次发行以和平鸽为主题的纪念性邮票,票面设计上已具民族化特点。并且在这种反向输出中,还得到了国际上的认可与拥趸。献给外宾礼物之一——带有中国传统特色的丝质彩印丝巾(图3),由林徽因、常沙娜设计。丝巾以“飞翔的白鸽为主题,图案富于东方格调,色调鲜艳,极为别致”。就纹样设计而言,林徽因曾提示常沙娜,“毕加索是画和平鸽的,你画一个我们中国式的和平鸽”21常沙娜,〈随林徽因抢救景泰蓝的日子〉,文章参见雅昌讲堂1634期,2015年5月23日。。常沙娜从敦煌千佛洞北魏时期的天花上撷取灵感,“对它的内容只加以简单的变革,将内心主题改为和平鸽子后,它就完全适合于我们这次的特殊用途了”22林徽因,〈和平礼物〉,载《新观察》1952年第11 期,第24―26 页。。

图3 常沙娜设计,丝质彩印丝巾,1952年

这一时期,民众也在很大范围上接受了“和平鸽”的象征含义。在盛会举办与有荣焉的感召下,或组织或自发地进行着围绕“和平鸽”为主题的情感表达。《人民画报》曾用镜头捕捉到首都民众踊跃参与盛会的欢欣场景:东单的妇女们聚集在一起赶做和平鸽模型,海淀女工们开心地制作和平鸽手帕,准备送给出席和会的代表们;有的居民还在自家门口悬挂上“和平鸽”状的彩灯……

1955年,由齐白石、何香凝、陈半丁、于非闇等十四人共同绘制的《和平颂》作为国礼献给在芬兰赫尔辛基召开的世界和平大会礼物,拉开了新中国“文艺外交的帷幕”。次年4月,世界和平理事会国际和平奖评议委员会将“国际和平奖金”授予齐白石,这是我国第一次荣获此奖。瓦列拉在贺词中评价,齐白石“以独特的形式丰富了中国绘画传统,坚决地依靠本国传统的滋育,达到如此深邃的程度,使本民族的特色与全世界各国的特色成为一体,因此,在他独特的作品中,就能反映出全人类”23〈齐白石荣获国际和平奖金,昨日在北京举行隆重的授奖仪式〉,载《人民日报》,1956年9月2日,第一版。。

从初期“和平鸽”图像叙事能力的疲软无力,人们接受态度不一,必须借助其他意义更为鲜明的图像或文字元素得以完成政治动员目的;到通过各种细微方法的改良以及部分具有影响力画家的推动,增强了其图像传播限度,亚太和会的召开,更是在政府推力之下将象征观念和图像生产指向高潮。齐白石的获奖在某种意义上正印证了“和平鸽”这一文化舶来品为我国接受、消化、再创作并获得世界认可的意义取径。可以说,这一时期用“和平鸽”喻指和平已可视作“约定俗成致意的习惯”,而陌生感丧失的同时,这种新鲜的“惯例”在艺术创作中开辟出另一天地。

三 中国艺术家对“和平鸽”的艺术创作探索

贡布里希言:“我试图用艺术目标的不断变化作为叙事的主线,试图说明每一件作品是怎样通过求同或求异而跟以前的作品联系在一起的。”24[英]E.H.贡布里希,《艺术发展史》,范景中、杨成凯译,天津人民美术出版社,1986年,第2 页。和平鸽观念及图像传播本身即带有极强的政治色彩,一方面表现在其象征观念与西方世界象征意义接轨后人们观念中的体认;另一方面,则表现为在此起彼伏的各项政治运动的纵向关联中,和平鸽图像意义的逐步泛化及和平鸽图像艺术焕发出的民族性、艺术性创作。

邓澍的《保卫和平》曾获1951年新年画奖金,作为体现和平签名运动的新年画作品,该图不仅在艺术表现形式上代表某一类典型图像范式,在内容上,更是具有丰富的“微小而又有重大意义的细节”。但彼时的和平鸽,装饰意图大于叙事效用,在艺术表现技法上也常乏善可陈。随着签名运动的深化以及转入持续时间更长的抗美援朝保家卫国运动,这一时期和平鸽题材的作品在艺术创作中面貌一新,艺术形式更为多样化、造型语言亦更具灵活性。

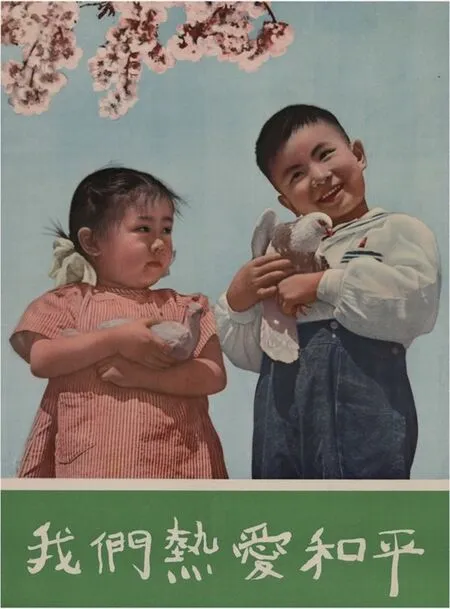

马克曾提到“蒋兆和的‘把学习成绩告诉志愿军叔叔’和阙文设计的‘我们热爱和平(图4)’25顾伊从情感转向及角度分析该画,使人耳目一新。可参考Yi Gu.“We Love Peace:Photographic Affect and Chinese People’s Volunteer Force Soldiers in the Korean War.”The Chinese Historical Review 25,no.2,2018,pp.196―207.这两幅作品从另一方面鼓动了人们的斗志,让人们理解到我们抗美援朝的目的和意义”26马克,〈建国十年来的政治宣传画〉,载《美术研究》1959年第1 期,第4 页。,成为党的有力宣传武器。当时的阙文作为人民日报社摄影记者,报社领导要求大家在图片栏发表一幅体现“保卫儿童,保卫世界和平”主题思想的照片。阙文回忆:“这个主题很抽象,不太好表现,又不允许搞‘客里空’。我一夜没睡好,后来就想到了毕加索的和平鸽,又值儿童节,我就决定用儿童和鸽子来表现。”27巴义尔,《烙刻:记忆中的影像》,作家出版社,2006年,第178 页。正当两个孩子的情绪都达到了饱和点时,阙文按动了快门,一张真实流露孩子们内心情感的照片,就这样诞生了。28萧琦,〈我同“抱和平鸽的孩子”再相会〉,载《源流》2004年第6 期,第20―21 页。这张以摄影图像作为主要视觉形象的宣传画,在朝鲜前线产生了非常深远的影响。在志愿军指挥部里挂军事地图的墙上、在枪林弹雨的坑道工事里、在野战医院的病室和防哨的哨棚中,到处都可以看到这幅宣传画。甚至,还获得了来自苏联和东欧人民的认同感。29同注26;李公明,〈冷战初期中国宣传画中的战争与和平〉,载《文艺理论与批评》2019年第1 期,第140―160 页。

图4 阙文摄影,《我们热爱和平》1952年

蒋兆和1953年创作的《把学习成绩告诉志愿军叔叔》共有三版:两版由蒋兆和亲书题跋(题词分别为:放学归来写信给最可爱的人 一九五三年儿童节 兆和;把学习成绩告诉志愿军叔叔 一九五三年儿童节 兆和),第三版则由齐白石题词(题词为:把学习成绩告诉志愿军叔叔 白石),此画单幅印刷品近30 万张。画中正在给志愿军写信的小女孩神情认真专注。与阙文相近的是,蒋兆和也套用了适合儿童字迹的书法,并在信纸旁放置了两枚精致小巧用折纸做成的和平鸽摆件,恰好置于写信少先队员目光所及的正前方,颇可玩味的是,在首版由蒋兆和题字的画作中亦有和平鸽,但位置偏离视觉中心,一离一即,可见作者仔细斟酌过和平鸽在画面中的用意并对其寄予期望。

如前所讲,齐白石1950年冬月为参与抗美援朝义卖筹款,开始将目光投注对鸽子的观察、描摹;到1952年时,齐白石对和平鸽题材的表现已跳脱于单纯的写生状物,而是立足本土,从传统中汲取养分,将民间祈求喜庆吉祥的传统信念和审美意识结合,宜古宜今,集中创作了多幅作品,如丈二巨幅《百花与和平鸽》《和平鸽》《世世太平》等。他惯用形声与形意的结合:《和平鸽》中借用“荷”“瓶”谐音组成“和平”,“柿”取“世”音结合和平鸽构成《世世太平》,可见齐白石是借用传统画法来表现新题材,将内心喜悦外化为一个活色生香的世界,寄托着“愿世界人人都如此鸟”珍爱和平的心愿。

在一众艺术家中,若论爱鸽、画鸽、研究鸽,用力、用情、用功之深者必绕不过于非闇。他在艺术创作面貌的不断转变,暗合了他创作思想的转捩,也在某种意义上反映了国家文艺环境的变迁。20世纪20年代,他详述北京观赏鸽常见品种和喂养、放飞之法的《都门豢鸽记》问世;40年代,他工笔细描,临摹徽宗《金盆浴鸽图》;1952年时,他为亚太和会创作的《和平万岁》,引得江丰直言在“形式和风格方面有独创性”30江丰,〈四年来美术工作的状况和全国美协今后的任务〉,载《文艺报》1953年第19 期,第36 页。;亚太和会后,他却又开始琢磨如何表现“向上飞扬的鸽子”。

近期写生是在北平解放后,我学习了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》,我开始懂得了为谁服务的问题。……关于禽鸟,我也比以前有所改进。…… 例如,画飞翔的鸽子,我虽养过几十年的鸽子,但是观察它们的飞翔,只是站在地面上向上看,所看到的动作,大半是胸部方面的,即或看到背部,也是它们向下降落的时候。有人启发我,要我画向上飞扬的鸽子,对现实更有意义。我接受了这一宝贵的意见……31于非闇,《于非暗工笔花鸟画论》,上海人民美术出版社,2018年,第77―78 页。

这种以鸽子姿态反映时代的建议,是老舍在亚太和会后对于非闇的建言。老舍说:“我们的和平事业是昂扬向上的,应该画向上飞的鸽子。”32薄松年,〈辛勤劳动的花鸟画家于非闇〉,载《美术》1956年第7 期,第37 页。这无疑给了于非闇新的灵感。然而,有了一定程度的正确认识,抓住了表现动态的要领,采用何种方式恰切、富有新意的呈现也是难题。问题的突破,既离不开画家本人的勤勉探索,更离不开重视文艺创作、鼓励创作的时代环境。

1953年我国进入社会主义建设和改造的新阶段。同年9月,第二次文代会在北京召开,明确了新时期文艺以抓创作为主的主要任务。这次会议的召开对促进文艺的繁荣发展,满足人们不断增长的精神文化生活都起到了积极作用。随后提出的“百花齐放,百家争鸣”发展科学和繁荣文学艺术的方针,使艺术界出现了生机勃勃的景象,形成新中国文化艺术事业发展的第一个高潮。

这一时期已被人们视作常规艺术选题的和平鸽在民族化表现上不断深化出新。于非闇在构图上师法宋人丝绣、缂丝和民间艺术,并常常将画面涂满,颇像西洋的水彩和油画,图案性强。《瑞霭和平》中于非闇打破以往绘画“四个角不能全堵死”的构图常规,在看似封闭实则统一的空间里,以装饰之笔表现了五只展翅凌空的鸽子。除构图外,于非闇还注重色彩的情感表达,即“关于国画墨彩和色彩的问题,它最终的目的只有一个,就是使人看着更加舒服动人”33于非闇,〈国画在创作中前进〉,载《美术》1956年第7 期,第8 页。。他用石色平涂画面,将民间美术色彩对比强烈的特点与工笔花鸟的清丽婉约整合在同一画面,强调了金石气息和装饰趣味,使其具有了一种跨越文人画和宫廷院体表达的创新意义。

潘天寿《松海群鸽图》(图5)尝试将花鸟和近景山水结合,将鸽子搬到山野之中,使其多了几分自然“野趣”之意;方菁《我愿做一个和平鸽》并未直接描绘和平鸽,而是选取民间传统儿童游戏——手影,通过画中小女孩的把玩手势投射出和平鸽剪影;宋吟可《绣和平鸽》画中那位农家妇女闲适地坐在村头,身边有两只白鸽静静陪伴,在她手帕上勾勒出的也正是目光所及处的和平鸽形象;《我们要和平》是李平凡为纪念世界和平运动十周年而作,曾获莱比锡国际版画展银奖。画家突破了一贯的焦点透视原则,依次表现了亚非欧三位儿童亲密无间渴望和平的画面,作品刻线粗犷有力,色调分明又富装饰风味。

图5 潘天寿,《松海群鸽图》177.2 cm×286 cm,1953年

不仅国画、版画等传统体裁作品焕发新姿,早先曾被诟病满纸“公式化”、艺术表现乏善可陈的和平鸽题材的各种宣传画,这一时期也有了许多优秀作品流传至今。都冰如《和平之春》是一幅类似现代装饰画风格的宣传画,画家吸收民间绘画装饰技法,把传统工笔牡丹和装饰风格的和平鸽形象结合;色彩基调选择的是中国老百姓自古喜爱的“红间绿,花簇簇”的红绿搭配,醒目提神;标题则选用都冰如一向情有独钟的书法字体,更易于群众喜爱。张道一《和平》,将和平鸽通体以中国传统缠枝宝相花纹样平涂彩绘,和平鸽周身则是五彩祥云浮动,画面下段采用中文、俄文、英文、法文四国语言书写“和平”,大小排列顺序亦有讲究;而在画面四周绘制了连续花边装饰,典雅古朴,给人以起伏不平,似如雕镌而呈立体之感。

相较直接、正面地描写对象本身,“烘云托月”式的对人物、环境、事件、气氛等间接地进行描绘与刻画,通过与对象相关的其他事物或对象在周围引起的反应来烘托、渲染对象,往往更具感染效果。力群曾称赞詹建俊《好庄稼》,“蓝色的天空上虽然没有飞着的白鸽子,黄色的地面上虽然没有写出和平两个字,然而它却是真真用和平的彩线交织成的一幅歌颂和平的图画。它是一首没有文字的,需要用我们的感觉去读的赞美和平的诗”34力群,〈谈几幅优秀的新年画〉,载《美术》1954年第2 期,第35 页。。在这种此时无声胜有声的和平意境里,不再需要象征符号的引导,而是基于主题的巧妙叙事为旨归。和平鸽的隐身,也正说明了和平题材展现的丰富可能性。

加西亚·马尔克斯有句话:“万物自有生命,只消唤醒它们的灵魂。”也许,所有形象都有其灵魂,文化研究的巨大魅力之一,即对日常生活习焉不察的观察的批判性解读。而本文的书写,正是一篇关于重新认识“和平鸽”的注脚。