浅层粉砂质泥岩高速体影响下的微构造定量研究

2021-11-25刘振李熙盛沈水荣闫正和李伟黄余金

刘振,李熙盛,沈水荣,闫正和,李伟,黄余金

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 深圳 518000)

0 引言

特殊地质体所形成的速度(地震纵波速度,下同)较围岩异常偏高或偏低的问题,是基于地震资料进行地质构造研究的重点和难点。这类问题在地震剖面上出现“上凸”或“下凹”假象,严重干扰了对地质构造的认识,甚至导致油气勘探开发的失利,故常被称为“速度陷阱”[1-2]。形成“速度陷阱”的地质体往往对应特殊的地震反射和明显的资料畸变假象。如:礁灰岩、火山岩等高速地质体[3-4],顶面对应地震反射振幅较强,下部反射出现明显“上凸”现象;浅层气形成的低速地质体,顶面对应地震反射振幅异常,下部反射出现“下凹”且信噪比明显降低的现象[5-7]。解决“速度陷阱”问题,需要根据油田具体地质条件和勘探开发阶段选用不同的研究思路和方法。目前比较常用的方法有3类:1)井控、层控精细速度分析或建立速度体[8-10];2)地震速度约束下的变速成图[11-12];3)精细速度研究基础上的深度偏移方法[13-15]。在油田局部范围内,开发生产阶段控制井点较多,研究时效要求较高,第1类方法往往应用效果较好。然而,有些形成“速度陷阱”的地质体地震反射特征并不明显,如砂、泥岩地层厚度占比的横向变化等引起的“速度陷阱”[2],这类“速度陷阱”问题不易引起关注,一般在油气田钻井过程中发现,需要通过多口钻井数据精细对比才能落实。南海东部惠州A油田就遇到了该类“速度陷阱”,它是由浅层泥岩沉积背景下不均匀的粉砂质泥岩形成的,对目的层微构造认识及开发井措施实施产生了较大影响。由于该油田浅层测井信息不足,使得粉砂质泥岩对速度影响的程度难以确定。为此,本文采用最优化求解的方式——一种兼顾效率和效果的有限列举最优化层速度体建模时深转换方法加以解决。

1 研究区概况及问题的提出

研究区南海东部惠州A油田,为低幅度披覆背斜油田,无断层发育,目的层埋深在1 600~2 400 m,最大圈闭幅度仅20 m。

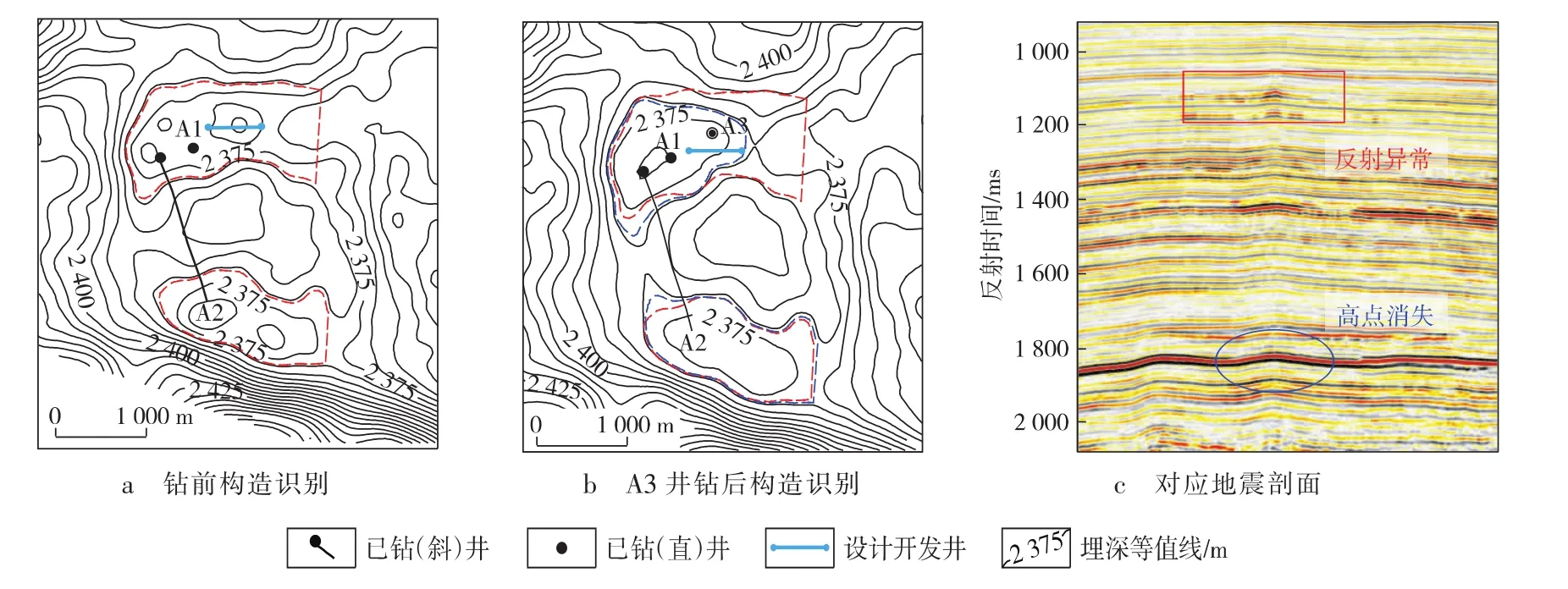

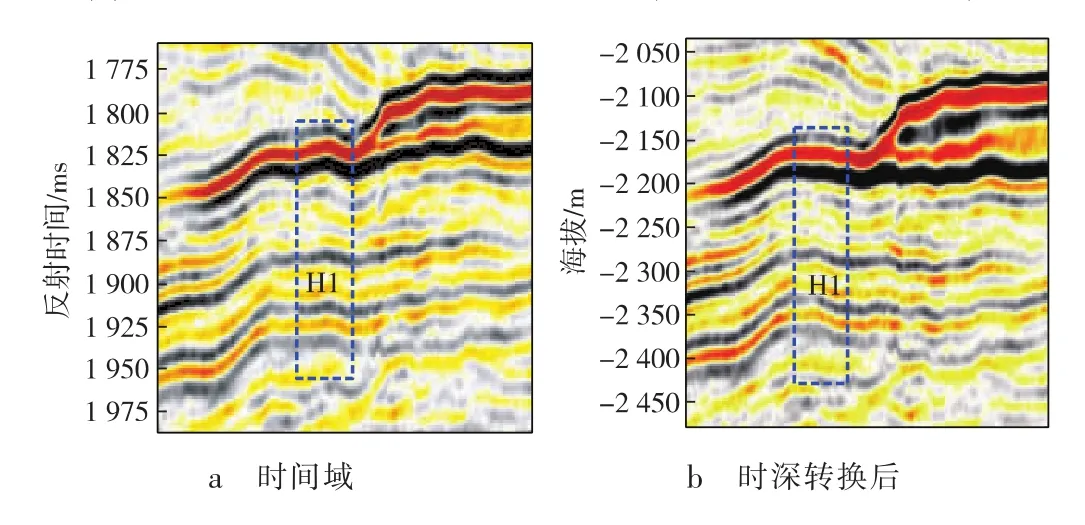

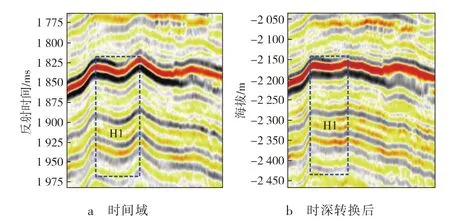

该油田H1油藏埋深约2 370 m,地震资料显示存在南北2个含油区(图1a红色虚线圈定范围),东北部存在局部小高点,设计开发井原定在该高点中部(见图1a)。因该油藏前期钻井较少,为落实东北部高点,先钻了领眼井——A3井,但钻后发现该高点变低,圈闭大幅度减小,含油区(图1b蓝色虚线圈定范围)也随之缩小,原设计开发井难以实施。

图1 惠州A油田H1油藏构造图变化及对应地震剖面

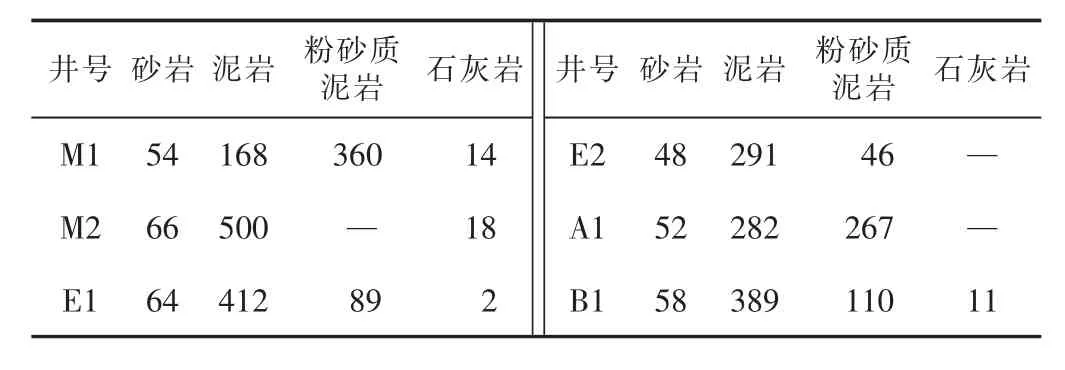

分析认为,该油藏构造预测偏差的主要原因是浅层大段泥岩中的粉砂质泥岩形成了地震纵波高速异常:1)A3井对应地震剖面存在局部“上凸”现象(见图1c,起始位置在 1 000 ms(埋深约 1 000 m)附近),这是高速异常的典型特征;2)惠州A油田及邻近油田钻井相应深度段(900~1 500 m)岩性厚度的统计结果(见表1)显示,对应层段以泥岩沉积为主,M1,A1井粉砂质泥岩厚度异常偏大,与A3井存在相似的“上凸”反射特征(见图2);3)可以排除石灰岩影响,石灰岩累计厚度最大的M2井反射特征无明显异常。

表1 惠州A油田及邻近钻井岩性厚度统计 m

图2 过惠州A油田及周边钻井任意线地震剖面

2 研究区粉砂质泥岩的速度特征

2.1 泥岩速度与泥质体积分数的关系

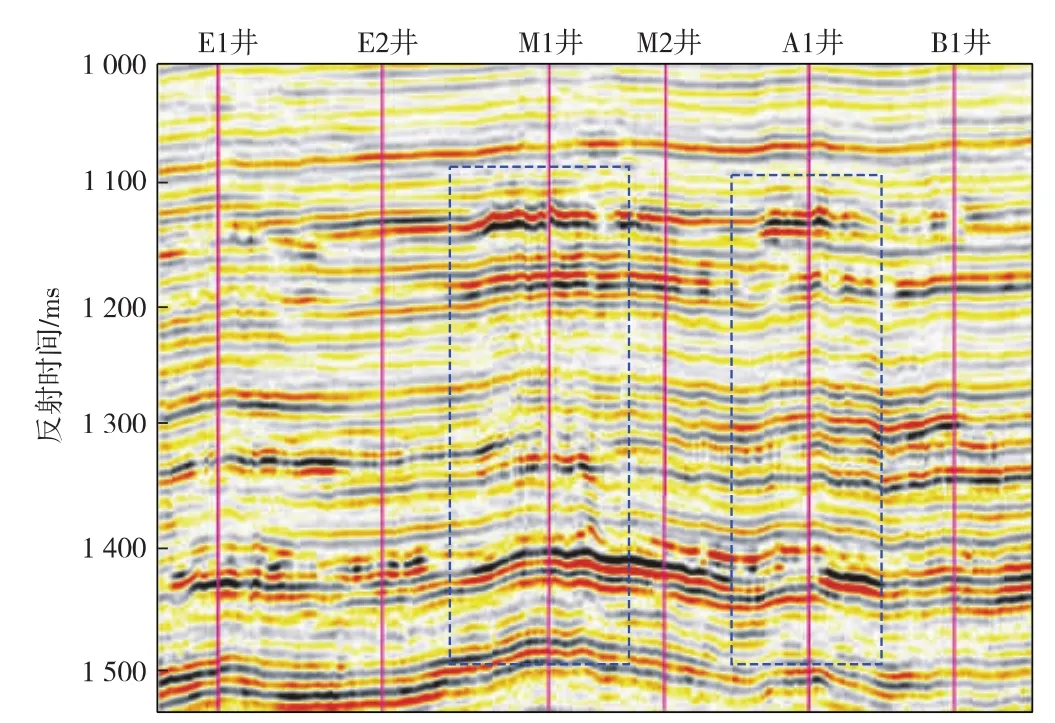

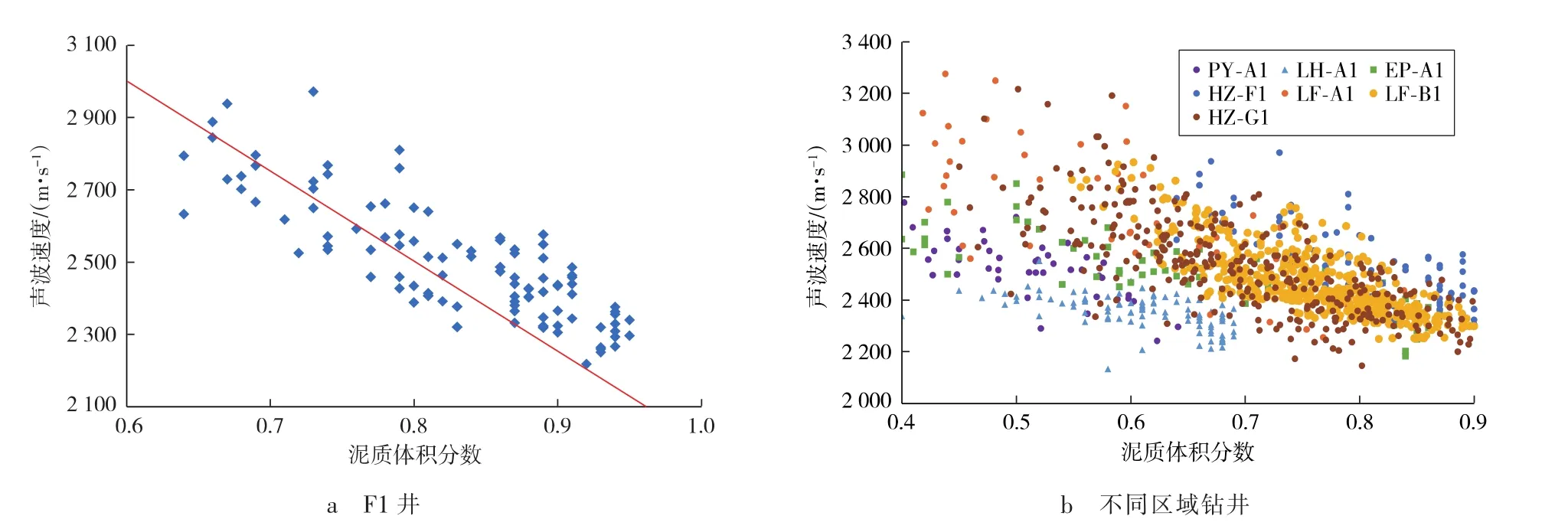

常见油气田地质油藏研究中,泥岩一般为非储层。对泥岩的研究主要集中在初次油气运移、欠压实特征、圈闭有效性等方面[16-19]。由于影响泥岩速度的因素多,且不同区域泥岩速度的差异大,对其定量研究较少,故对泥岩与粉砂质(砂质)泥岩之间速度相对关系的认识尚不明确。关于研究区泥岩背景下粉砂质泥岩为高速体的认识,需要进一步利用测井解释数据,通过统计小段内泥岩(包括粉砂质泥岩)速度随泥质体积分数的变化进行验证。首先绘制目标油田A1井埋深1 500~1700 m层段声波时差与自然伽马曲线交会图(见图3,该井测井数据由1 500 m开始),该层段粉砂质泥岩声波时差相对泥岩、砂岩整体较小,反映出其速度较高。

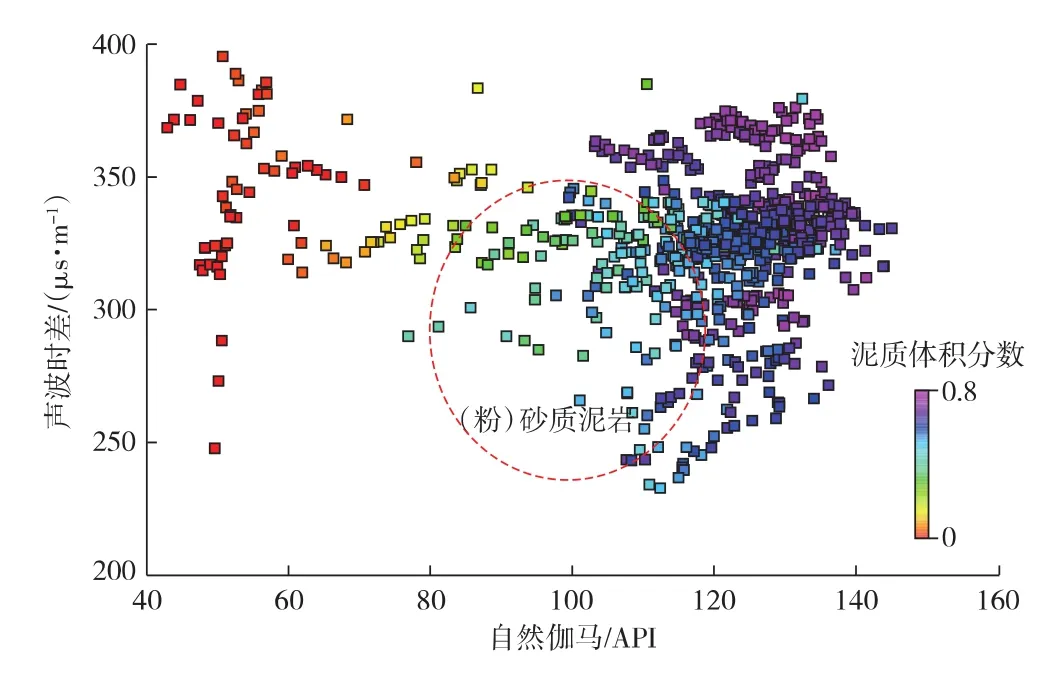

为研究埋深1 000 m附近的泥岩,选取南海东部7口已钻井埋深1 000~1 050 m层段,统计其声波速度与测井解释泥质体积分数之间的关系(见图4)。结果显示,南海东部不同区域钻井浅层均存在泥岩(包括粉砂质泥岩)速度随泥质体积分数增大而减小的现象,其中粉砂质泥岩速度相比泥岩高约300~700 m/s。

图3 A1井声波时差与自然伽马曲线交会图

图4 南海东部钻井测井段声波速度随泥质体积分数的变化

惠州A油田浅层粉砂质泥岩厚度变化超过200 m(见表1),初步估算它对时间域地震资料的影响最大可达35 ms(以背景速度2 500 m/s计),可能对该油田局部构造形态认识有较大影响。

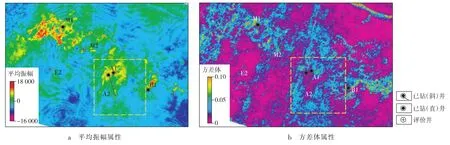

2.2 异常地质体平面分布描述

研究区地震剖面显示,粉砂质泥岩具有振幅相对较强、同相轴连续性较差的反射特征(见图2),地震振幅属性和方差体属性[20-22]对其具有较好的描述效果。图5a,5b(虚线框内为目标油田范围,下同)分别为研究区1 000 ms附近100 ms时窗内的平均振幅和方差体属性。其中,振幅属性对其相对厚度变化的描述较清晰,但位置和边界刻画不清晰,方差体属性可与之互补。

图5 研究区浅层地震平均振幅属性及方差体属性

为清晰刻画粉砂质泥岩厚度和边界,可将上述2种属性融合[23-24]:

式中:Atr为融合属性;A为平均振幅属性;Var为方差体属性;norm为归一化算子;sm为二维平滑算子。

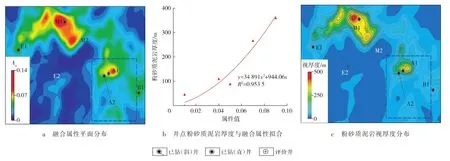

粉砂质泥岩厚度融合属性平面分布见图6a,对比图5可以看出,该属性对粉砂质泥岩分布的描述更清晰准确。表1中各井点粉砂质泥岩厚度及对应融合属性如图6b所示,可见融合属性与粉砂质泥岩厚度的相关性较好。根据图6b相关性关系式,可以得到研究区粉砂质泥岩视厚度分布(见图6c)。

图6 浅层粉砂质泥岩视厚度分布平面预测

3 有限列举最优化层速度建模

3.1 方法及流程

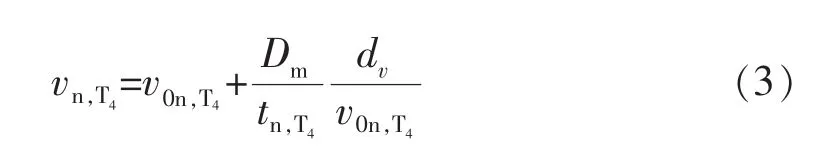

由于研究区不均匀粉砂质泥岩发育层段测井数据不全,难以直接获得异常地质体及背景沉积准确的速度信息。本文借助其他信息通过最优化过程进行速度求解:该层段之下存在反射较稳定、过路井点较多的标志层T4,利用周边其他油田钻井分层求解海底至T4平均层速度,并作为背景速度,将统计T4层过路井的时深转换预测的构造深度在井点位置的误差(简称井点误差)作为约束条件。

速度建模、时深转换、误差统计等操作流程较复杂,最优化求解过程又无法由计算机替代,需要限制迭代次数以提高应用效率。为此,本文采用有限列举的方法进行求解。

具体流程如下:

1)基于目标油田及邻近油田井点井震标定后的速度、多个标志层的等T0图,建立时间域构造格架控制下的层速度模型。

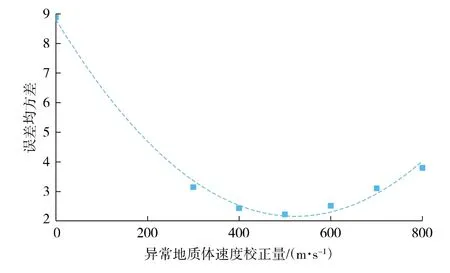

2)根据异常地质体速度校正量更新速度模型,即把速度校正量换算到海底至T4层的层速度变化中:

dv在合理范围内分别取有限数值 300,400,500,600,700,800 m/s。

3)根据1)、2)所建立的速度模型进行时深转换,并统计T4界面过路井点构造深度预测误差(见表2。表中速度模型1—7的异常地质体速度校正量分别为0,300,400,500,600,700,800m/s)。由表2 可以看出,异常地质体速度校正量取500 m/s时,T4层构造最大预测误差由18.32 m减小至3.50 m,已满足目标油田构造研究需求;图7则显示,当异常地质体速度校正量取500 m/s时,目标函数基本收敛:因此,将对应的速度模型4作为研究的最终速度模型。

表2 不同速度模型对应T4层过路井点误差统计 m

图7 均方差与速度校正量的关系

3.2 应用效果

利用上述方法所获得的速度模型(模型4)较准确地刻画了粉砂质泥岩对层速度的影响。采用该模型对地层速度横向变化的预测相比常规方法更为精细——采用常规方法预测海底至T4层的速度分布(见图8b)与T4层等T0图(见图8a)形态相似,而运用模型4预测的对应层速度分布细节更丰富(见图8c)。

图8 目标油田T4层等T0图及不同方法预测的海底至T4层速度分布对比

由于对异常地质体进行了校正,基于速度模型4,将时间域地震数据体转换为深度域数据体后,研究区H1油藏构造形态变化明显(见图9、图10)。由图9、图10可以看出,运用本文方法时深转换后,原地震同相轴畸变位置的局部“上凸”特征明显减弱(图9b虚线框内),而构造鞍部“下凹”特征变缓(图10b虚线框内)。

图9 H1油藏东西方向地震剖面

图10 H1油藏南北方向地震剖面

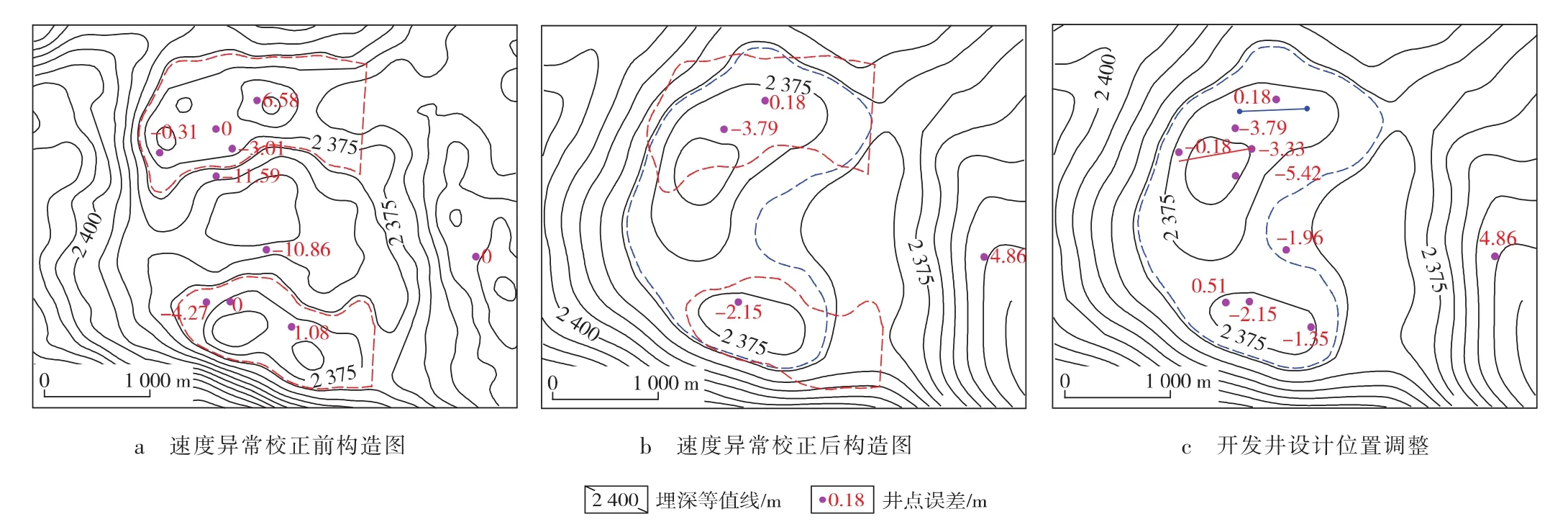

图11为H1油藏速度异常校正前后构造图对比。图11a为速度异常校正前(老)构造图,存在南北2个含油区(红色虚线圈定范围);图11b为速度异常校正后(新)构造图,构造鞍部抬升后南北含油范围连片(蓝色虚线圈定范围)。基于本研究构造预测,将H1油藏设计开发井由原位置(图11c蓝色短实线)向西南方向调整(图11c红色短实线)。结果证明,本研究的构造深度预测误差较小,且获得了较好的投产效果。后续多口钻井也均证实本研究的构造深度预测误差(图11c中井点数值)比原构造深度预测误差(图11a中井点数值)大幅减小,说明本研究方法及认识基本可靠。

图11 H1油藏速度异常校正前后构造图对比

4 结论

1)在本文所讨论的储层埋深范围内,粉砂质(砂质)泥岩体积分数增加,会导致泥岩速度增大,南海东部油田浅层普遍存在粉砂质(砂质)泥岩速度较泥岩高的现象。

2)微构造研究中应关注浅层泥岩、粉砂质泥岩等地层的厚度及速度分布问题。

3)利用有限列举最优化方法可解决复杂研究中关键参数不确定时如何获得最优解的问题,能够在实际应用中兼顾效率和效果。