珠三角绿道网斗门段服役10年现状与展望

2021-11-24林惠庭黄立峰曹一翔罗维高温煜炜

林惠庭,黄立峰,曹一翔,罗维高,温煜炜

(1.珠海市斗门区建设工程质量监督检测站,广东 珠海 519125;2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司,广东 广州 510500;.广州筑正工程建设管理有限公司珠海分公司,广东 珠海 519070)

0 引言

绿道在国外发展多年,特别是美国的绿道建设经验最成熟。我国绿道实践活动是从2009年广东省委政策研究室和广东省住房与建设厅首次联合开展珠江三角洲绿道网的规划建设开始[1]。2010年1月,广东省委十届六次全会又对珠三角九市绿道建设提出了“一年基本建成、两年全部到位、三年成熟完善”的建设进度安排[2]。2010年2月,广东省人民政府批准了《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》[3],提出建成总长约1 690km的6条省立绿道(区域绿道)。2012年底,珠三角区域共完成了2 372km 省级绿道的建设,6条省立绿道网处于基本建成阶段[4-5]。2014年12月底,珠三角城市绿道、社区绿道也已经建立起来,绿道总长度达到8 909km, 绿道网络进一步达到成熟完善阶段。

6条省立绿道中,1,4号线经过珠海市,2010年8月30日,省立绿道珠海段正式全线贯通,珠海市成为广东省首个实现省立绿道全线贯通的城市,达到基本建成阶段。当年省立绿道珠海段建设长度为82km,沿线配套建设19个驿站[6]。国内学者对绿道的研究集中在绿道的概念定义、基础理论、绿道选线、绿道规划设计几个方面,鲜有学者对绿道服役的现状进行调研。本文重点对珠三角绿道网斗门段29条绿道服役10年的现状进行研究,寻找影响连续性、可达性、功能性、耐久性、步行舒适感、游憩满意度、视觉美学感等7项性能的因素。

1 工程概况

2010年,珠海市制定了《珠海市城市绿道网总体规划(2010—2020)》,绿道网总长1 003.02km,目前处于基本建成阶段。将绿道分为区域绿道、城市绿道和社区绿道3级,珠海山水自然环境具有独特性,水网纵横,山城相依,陆岛相望[7]。珠海市绿道网选线依托“三边”(山边、水边、林边)规划,斗门段规划总长为194.22km,为珠海市各区最长的绿道,主要为省立绿道、城市绿道。2010—2020年,陆续投入使用29条绿道,总长度约130.4km,共设8个驿站。各年新增服役的绿道长度如图1所示,其中省立绿道4号线于2010年首次投入使用,目前已服役10年。

图1 各年新增服役绿道长度

2 设计标准

广东省绿道网系统设计由绿廊系统、慢行系统[8]、交通衔接设施系统、服务设施系统、标识系统五大要素构成。基于满足绿道网使用需求,结合绿道类型和所在地区、城市的差异,充分合理利用现有乡村机耕路、河堤、道路防护绿带[9],采用不同的建设标准。通过对斗门段绿道网10年服役的现状分析探讨,发现慢行径系统道路设计做法是影响绿道服役耐久性、步行舒适感的重要因素。

2.1 路面设计标准

广东省住房和城乡建设厅发布的《广东省城市绿道规划设计指引》仅提到规划要求,没有专门针对绿道工程的设计、施工、施工质量验收规范。广州市在2015年发布地方性标准DBJ440100T 225—2015《绿道建设技术规程》只是简单提到绿道的路基和路面设计应符合CJJ 37—2012《城市道路工程设计规范》要求。由于规范缺失,各镇的经济水平不一,采用标准和做法不同。

由于红土是广东当地的特色土壤,珠三角绿道网以土红色为路面的颜色基调[10]。目前斗门段的绿道慢行径系统主要路面结构层分为面层和垫层,主要做法如下。

1)新建绿道采用15cm厚C25混凝土垫层+5cm厚红色沥青混凝土面层,如省立绿道1号线延长段、省立绿道4号线。

2)新建绿道采用15cm厚C40混凝土面层,刷红色面漆,如乾务镇水库绿道、盛兴二路东侧城市绿道。

3)新建绿道采用15cm厚C25混凝土垫层+5cm厚红色透水混凝土面层,如珠海大道(珠海大桥至泥湾门大桥)城市绿道。

4)绿道借用既有村道混凝土道路作为垫层,在上面加铺5cm厚红色沥青混凝土面层,涂刷黄色绿道热熔胶标线,如省立绿道4号线东围村段。

5)绿道借用既有村道混凝土面层,涂刷黄色绿道热熔胶标线,如省立绿道4号线西湾村段。

6)绿道借用既有市政道路非机动车道,涂刷黄色绿道热熔胶标线,如省立绿道4号线井岸段。

对前4种绿道进行现状调研如表1所示。其中借用村道混凝土道路+5cm厚沥青混凝土做法,局部有机动车荷载,服役10年后,路面破损率达40%,耐久性、步行舒适感、游憩满意度最差。

表1 4种绿道路面做法现状

2.2 绿道缘石设计标准

由于成本等原因,各镇绿道工程的缘石做法不一致。从调研结果可见,24条绿道设了缘石,5条未设。使用缘石的绿道服役使用多年后,观感仍然较好;未设置缘石的绿道沥青混凝土面层平整度较差(见图2)。可见,绿道缘石能对沥青混凝土道路横断面起到一定侧向约束作用;而未设置缘石的绿道,施工过程中沥青混凝土面层侧面模板难以固定,导致侧面平整度偏差较大,外形尺寸偏差较大,影响绿道的耐久性、步行舒适感和游憩满意度。

图2 绿道服役效果对比

2.3 软土固结导致绿道不均匀沉降

部分绿道路基为海相冲积平原的软土层,含水量大、承载力低、压缩性高,各层物理结构性质相差较大,强度和压缩性差异较大,容易造成路基不均匀沉降[11]。珠海大道(珠海大桥至泥湾门大桥)绿道工程、省绿道4号线(西沥桥至井岸大桥段)等3条绿道局部发生软土路基下沉病害,占斗门区绿道总数的10%。

由于绿道主要功能为非机动车及行人使用,考虑施工成本问题,普遍未进行基础处理。珠海大道(珠海大桥至泥湾门大桥)绿道工程处于湖心路口深厚软土地区,淤泥固结导致路面以约10cm/年的速度发生沉降。彩色透水混凝土面层随着路基下沉开裂,局部裂缝宽度达5cm(见图3)。

图3 深厚软土固结导致绿道沉降

省绿道4号线(西沥桥至井岸大桥段)处于白蕉镇深厚软土地区,其中东围村的部分绿道借用既有村道混凝土道路作为刚性垫层,在上面加铺5cm厚红色沥青混凝土面层,村道处于河边,河水潮起潮落引起地下水位变化导致路基软土发生蠕变,从而使绿道下沉开裂,不均匀沉降量最大达8cm,影响耐久性、步行舒适感、游憩满意度和视觉美学感(见图4)。s

图4 河边水位变化导致绿道沉降

2.4 沥青混凝土面层横向接缝设计标准

经调研,沥青混凝土面层未做接缝设计要求的绿道有4条,服役中该4条绿道均存在沿横断面的开裂现象(见图5)。省绿道4号线(井岸大桥到井岸镇与斗门镇交界点路段)沥青混凝土面层未接缝,开裂后,在车辆荷载作用下,缝宽逐渐扩大,最后沥青混凝土剥落、破损。

图5 有无接缝做法服役效果

《城市道路工程设计规范》对沥青混凝土面层没有接缝设计要求,目前新建绿道路面结构层中的垫层多是15cm厚C25混凝土刚性基层,刚性基层每隔5m有横向接缝,且基层与面层间未设置应力吸收层或土工格栅,导致沥青面层在基层横向接缝处出现反射裂缝。部分绿道在基层横向接缝处设置伸缩缝,如省立绿道1号线延长段(乾务虎山村到五山大道路段)每隔5m进行伸缩缝设计,道路面层沿横断面的开裂现象很少,保证了耐久性和步行舒适感。

2.5 彩色透水混凝土导致面层开裂

绿道采用5cm厚彩色透水混凝土面层[12],具有透水性强的优点,符合海绵城市有关标准要求,但彩色透水混凝土面层比普通混凝土路面强度低、耐久性差。同时存在彩色透水混凝土未严格按设计配合比要求施工、水泥用量不足、施工过程辊压与振捣不充分等问题,造成面层强度不足和骨料剥落等病害,影响绿道耐久性和步行舒适感。

3 实体现状

3.1 绿道网损坏统计

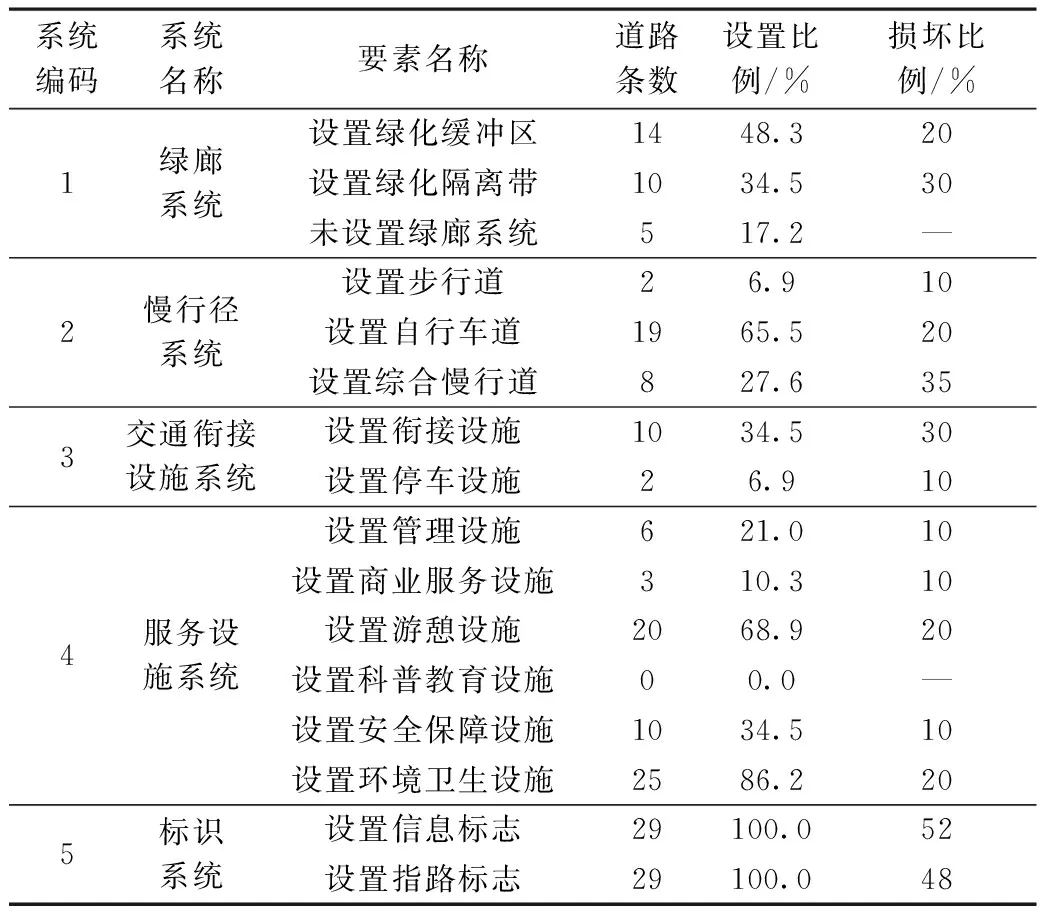

广东省绿道网系统由绿廊系统、慢行径系统、交通衔接设施系统、服务设施系统、标识系统五大要素构成。绿道网服役10年,五大系统总体现状性能如表2所示,其中慢行径系统、交通衔接设施系统和标识系统损坏比例较高。

表2 斗门段29条绿道五大系统性能现状

3.2 沥青混凝土面层病害统计

斗门段21条绿道采用沥青混凝土面层,其中大部分路段均出现剥落、开裂、拥包、泛油等病害。2011年服役的省绿道4号线(井岸大桥到井岸镇与斗门镇交界点路段)沥青混凝土面层剥落、开裂破损普遍,分析其原因,沥青混凝土面层为柔性面层[13],基层为其主要强度来源,由于沥青含量不足、沥青饱和度偏低等问题,导致沥青对骨料的握裹力不足,出现沥青与骨料剥落等病害。

3.3 交通衔接系统统计

交通衔接系统包括绿道停车设施、绿道与城市其他交通系统的接驳设施等。本次调研发现30%的绿道衔接设施损坏,10%的停车设施损坏。周边新改造城市道路[14]标高与绿道不一致,或新改造城市道路施工挖开后对原有绿道修复不到位,也会导致交通衔接系统连接不畅。

3.4 绿道标识系统损坏统计

绿道系统要求设置统一的标识,要求对各条线路进行统一编号。标识系统包括信息标识、指路标识、规章标识、警告标识等。调查发现部分绿道标识牌、信息墙标识牌损坏。其中51.7%的绿道信息标志损坏,48.4%的绿道指路标志损坏,部分绿道标识牌、信息墙标识牌墙身湿贴石材砂浆饱满度不足也会导致脱落。

4 使用及维护

4.1 机动车行驶导致绿道损坏

普通机动车道的沥青混凝土面层设计厚度≥10cm,而绿道沥青混凝土面层常规做法厚度为5cm。绿道作为机动车道使用,路基容易由于行车荷载等超设计荷载而产生沉降裂缝。另外由于部分绿道与农村机动车道混合使用,慢行径系统的防撞柱被拆除、机动车卸货等导致绿道路面病害加速出现。如西湾村内的部分绿道,路面出现大面积剥落、沉陷、坑槽、车辙等病害。

4.2 部分绿道标识系统材料老化

1)绿道热熔胶标线磨损

调研结果显示,有9个绿道项目热熔胶标线磨损未修复,占31%。绿道热熔胶标线属于易损部位,耐久性不高,应加快恢复的频率,提高使用形象。

2)标识系统的ABS树脂板老化

部分绿道标识牌、信息墙标识牌ABS树脂板老化、字迹模糊、损坏。ABS树脂板属于易损部位,耐久性不高,建议5年更换一次。

4.3 人为破坏

调研发现,6个项目人为破坏影响绿廊系统的景观美学质量,占调研总量的21%,影响了游憩满意度和视觉美学感。

5 问题总结及应对措施

1)经过调研发现,服役10年后,珠三角绿道网斗门段存在绿道设计不合理和绿道被人为破坏、绿道使用不当、绿道路面病害等实体现状问题,导致连续性、可达性、功能性、耐久性、步行舒适感、游憩满意度、视觉美学感均有降低。在绿道由大规模、粗放式的增量发展迈入到存量化高品质发展新阶段的背景下,需秉承全生命周期发展理念,对绿道的管控贯穿规划、设计、施工、使用和管养的全生命周期每个环节。

2)沥青路面的耐久性比混凝土路面低,同时路基的持力层、使用工况对绿道路面结构的设计使用年限也有明显影响,珠三角绿道路面结构的设计使用年限建议值如表3所示。

表3 绿道路面结构设计使用年限建议值 年

3)完善绿道设计标准:①位于农村周边的新建绿道由于较为偏远,村民使用摩托车、小汽车等交通工具需求较高,采用15cm厚混凝土面层;②为减少使用过程中出现横向开裂病害,绿道面层应设置接缝,接缝密度为5m设1条;或在刚性基层上设置20~25mm厚聚合物改性沥青应力吸收层、应力吸收膜,或铺设长纤维无纺聚酯类土工织物;③统一按要求设置缘石,增加道路面层的抗侧变形能力,减少出现道路的纵向开裂病害;④深厚软土地区绿道采用15cm厚的混凝土面层。

4)建立长效绿道管理运营机制,打击人为破坏绿道、擅自改变绿道使用功能的行为。各级政府加大养护资金投入,明确各条绿道的管理养护单位,定职定责,定期养护,完善绿道功能与设施,保护好珠三角绿道网10年建设及管养的成果。