基于多年ERA-I资料的獐子岛东南小海区风浪统计分析

2021-11-24陈晓斌孙威刘志宏

陈晓斌 ,孙威 ,刘志宏

(1.92538部队 大连 116041;2.陆军工程大学教研保障中心 南京 210007)

0 引言

海浪是十分复杂的随机现象,海面风是近海海浪的主要动力,而实际影响海浪的因素还包括水深、地形、底摩擦、海气相互作用、风区长度和风的作用时间等[1]。沿海渔民长期拥有风推浪为主的经验背景[2],这是对于风浪关系的一般认识,具有较广泛的群众基础和应用市场。但在实际出海作业中,波高与风向和季节尤其是风的作用时间的关系更加密切。国内外学者已基于数值模式、气象浮标和欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的再分析数据等对全球海域和我国近海的海浪和风场特征乃至波浪能分布开展系列研究工作[3-14]。

与渤海相比,黄海北部海域的深度更深,周边港口和天然海岛众多,海洋资源极为丰富。近年来,强冷空气和北上台风等灾害系统对该海域的影响较多,安全生产和安全航行问题日益凸显。目前对于黄、渤海的风浪研究大多基于整体海域,而黄海北部海域分布着众多海岛,不同海岛周边海域的风浪均具有自身特点。獐子岛是其中面积较大的海岛,也是我国东北地区著名的海参产地。獐子岛东南小海区已设立气象浮标并已积累多年实测数据,但数据获取的成本较高。本研究利用2008—2017年的ERA-I资料替代浮标数据,实现对獐子岛东南小海区的风浪统计分析,以期对黄海北部海域的风浪分布规律研究提供参考。

1 资料来源和研究方法

本研究采用2008—2017年ECWMF 的ERA-I再分析资料,时间分辨率为6 h,空间分辨率为0.125°×0.125°;该数据具有较高的可信度,已得到广泛认可和应用[10]。獐子岛东南小海区2号浮标的数据获取难度较大且时间序列较短,采用单一浮标数据表征该小海区的风浪特征也不够准确;而选择范围太大也可能失去区域性特点,即误差较大。因此,在2号浮标附近选取4个最近网格点进行算数平均。

实践表明,风力相同但风向不同的风产生浪的大小有较大差异,因此须将风场分为风向和风力2个因子进行分析。为判断大风和持续大风对海浪的影响,将所有数据分为非大风状态和大风状态2种类型,而后者又可分为持续大风状态和非持续大风状态2种情况。

2 风场和海浪的关系

2.1 传统的风浪关系

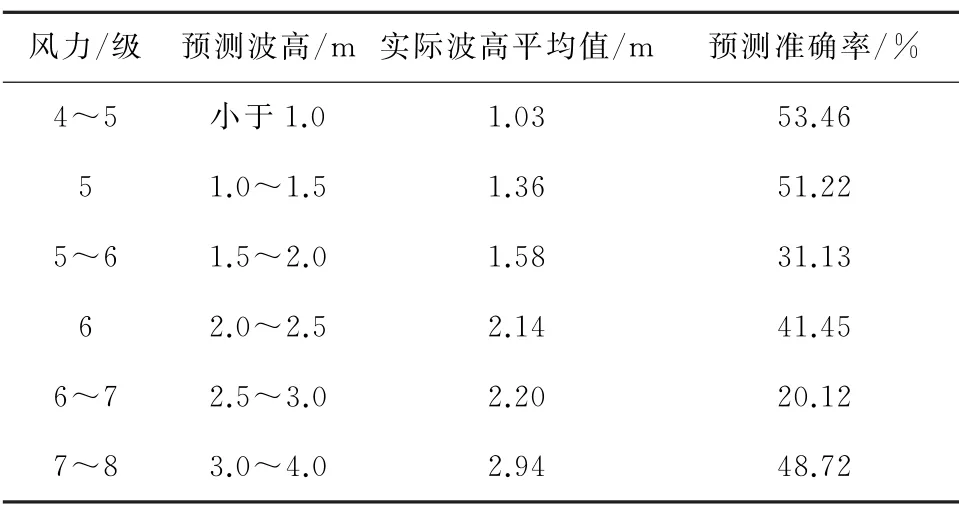

在出海作业时,基于经验根据风力预测波高是简单、快捷和直观的估算方法。根据ERA-I资料计算不同风力下的波高预测准确率(表1)。

表1 根据风力预测波高及其准确率

由表1可以看出,随着风力等级的提高,波高预测准确率在波动中降低。其中,4~5级风和5级风的准确率较高,其他均低于50%,6~7级风的准确率最低;7~8级风的准确率高达48.72%,这是由于出现7~8 级风的概率本身较低(研究期内仅有78个时段),出现时多为冷空气影响且作用时间较长,海浪能够得以成长。同时,当超过6级风时,实际波高平均值比预测波高的最低值更低。

2.2 风浪关系的最小二乘法拟合

研究区气象预报的风力最低为4~5级,受数据分辨率所限,没有出现9级风的情况。因此,将风力分为4~8级5个等级,并计算各等级风力对应波高的平均值。

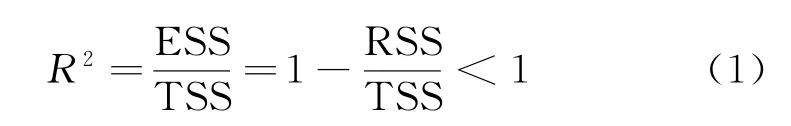

在统计分析中,利用拟合优度来评价回归值对观测值的拟合程度。拟合优度越高,表明回归值对观测值的拟合程度越好,反之则表明回归值对观测值的拟合程度越差[2]。计算公式为:

式中:R2为拟合优度;ESS 为回归平方和;RSS 为残差平方和;TSS 为总离差平方和。

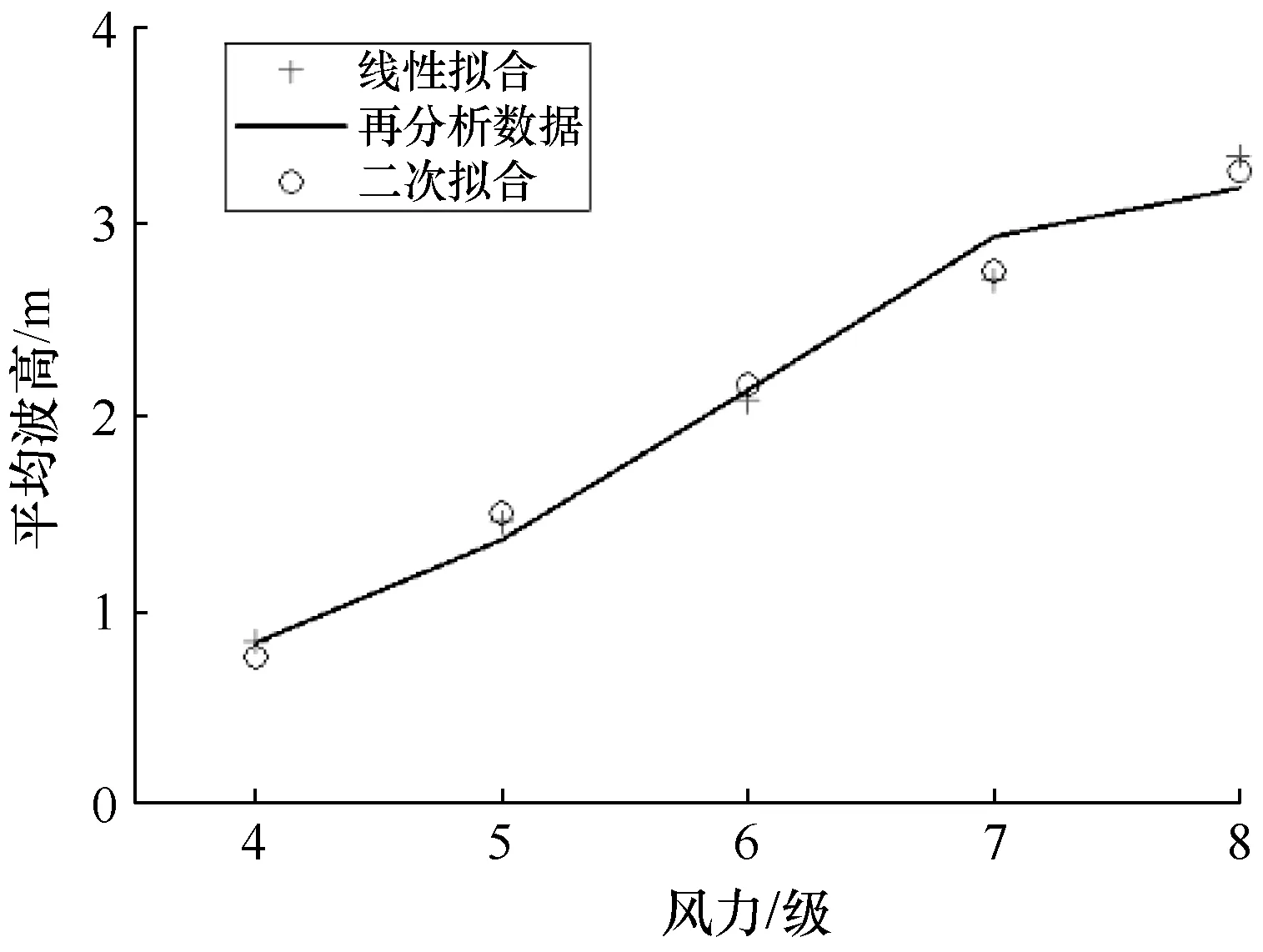

风力等级(X)与平均波高(Y)之间的关系接近直线(图1)。

图1 风力等级与平均波高的拟合关系

线性拟合效果为Y=0.625 0X-1.662 5,此时R2=0.979 0。如采用二次拟合,线性拟合效果为Y=-0.038 5X2+1.086 6X-2.970 3,此时R2=0.984 2。因此,二次拟合的效果更好。

2.3 持续大风状态下的海浪成长

渔船作业或海上特种作业往往关注不小于6级风的情况,且海浪的充分成长须有较大风力的配合(不小于6 级)。为探讨持续大风状态下的波高分布,将6级风分为持续6 h、12 h、18 h、24 h、30 h、36 h、42 h和48 h的8种情况,将7级风分为持续6 h、12 h和18 h的3种情况,将6~7级风分为持续6 h、12 h、18 h、24 h、30 h、36 h、42 h、48 h、54 h、60 h和66 h 的11 种情况。由于8 级风的样本很少,仅研究上述风力下的波高变化情况。

(1)6级风。6级风最多持续2天(48 h),且持续时间越长海浪成长越充分;6级风开始时大概率对应波高接近2 m,持续6 h 后波高均可增至约2.3 m,中间的6 h 海浪成长最为充分,最后的6 h波高回落(基本超过2 m);当持续48 h时,波高最大接近3 m。

(2)7级风。7级风最多持续18 h,且持续时间越长海浪成长越充分;7级风开始时波高均超过2.7 m(但均未超过3 m),持续6 h后波高可超过3 m,持续18 h后波高最大接近3.6 m;持续6 h和12 h时波高均没有回落,表明7级风下的海浪成长至少需要6 h,这与具体天气过程的强度和对应的风向有关。

(3)6~7级风。6~7级风最多持续66 h,开始时波高均超过1.6 m,且海浪成长至少需要6 h;中间时段的波高不是一直增大而是有所起伏,表明这期间风力发生变化或风向发生变化或二者同时发生变化;最后的6 h波高回落(超过2 m),其中风向也是重要因素。

2.4 风力与波高的分布规律

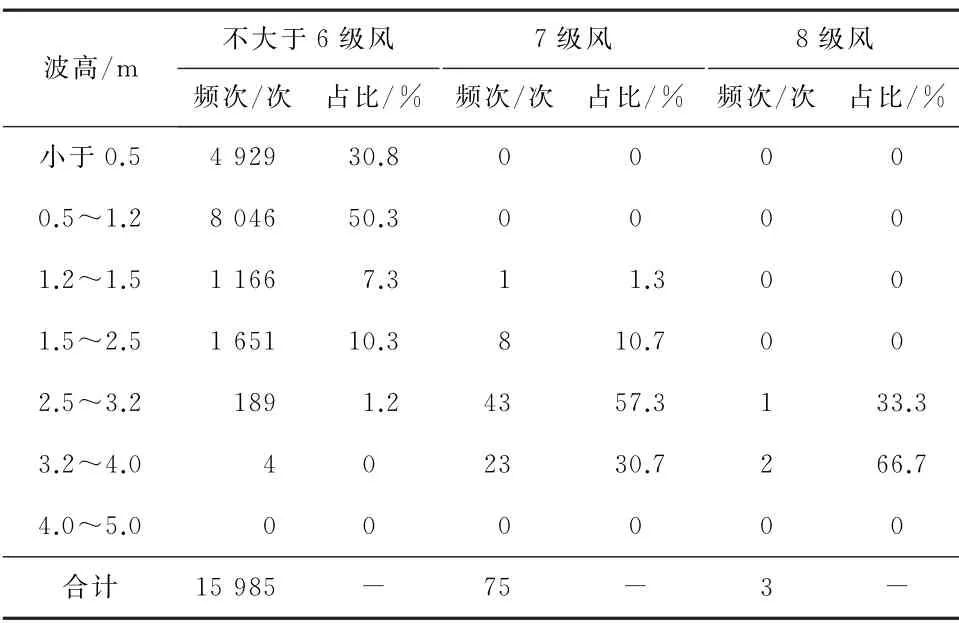

各等级风力对应波高的出现频次和占比如表2所示。

表2 各等级风力对应波高的出现频次和占比

由表2可以看出:不大于6级风时,波高基本不超过1.2 m,占比超过80%;7级风时,波高不超过1.2 m 的占比为0,波高为2.5~4.0 m 的占比高达88%;8 级风出现的概率较小,对应波高分布在2.5~4.0 m,且大多超过3.2 m。

2.5 风向的分布规律

经对比分析4个最近网格点的风力和风向,同时段的风力存在细微差别。如果风向相差不大于45°视为风向相同,则占比达99.5%;如果风向相差不大于30°视为风向相同,则占比达98.8%。因此,简化处理方案即认为4个点的风向相同。

3~5级风时,风向的分布规律较为一致,各风向的占比较为平均,较大区间仅分布在NW-N 向和S-SW 向,占比约为20%。6~8级风时的情况变化较大:6~7 级风时,较大区间为N 向和NW向,前者占比为40%~50%,后者占比为30%;8级风由于样本较少,最大区间为NNE 向、WNW 向和NNW 向,占比均为33%。在所有风力等级下,偏E向和SE向的风向分布较少,可能表明该风向引起的波高较小。

2.6 风向与波高的分布规律

为探讨风力相同但风向不同的风产生浪的情况,将16个风向分为北风、东风、南风和西风4组,分别统计各组的风向出现频次和平均波高(表3)。

表3 风向出现频次和平均波高

由表3可以看出:出现频次由高到低依次为北风、南风、西风、东风(由于渤海海峡易受春季西风的影响,西风也会影响到獐子岛东南小海区);7级风在北风下的出现频次最高,8级风的出现频次极低(但很可能阵风很大);不大于6级风时北风的对应波高比其他风向大0.5 m 左右,西风时7~8级风的对应波高最大。

由于7~8级风的样本太少且可能受台风或其他天气系统的影响,波高仅供参考,须进一步研究确认。因此,对于7~8 级风的样本,仅北风下的7级风数据的可信度最高。

3 结语

近年来,强冷空气和北上台风等灾害系统对黄海北部海域的影响较大,安全生产和安全航行问题日益凸显。目前对于该海域的风浪研究大多基于整体海域,而该海域分布着众多海岛,不同海岛周边海域的风浪均有其自身特点。为对黄海北部海域的风浪分布规律研究提供参考,本研究利用2008—2017年的ERA-I资料替代浮标数据,实现对獐子岛东南小海区的风浪统计分析。但目前统计区域较小且时间分辨率较低(6 h),8级风的出现频次极低,不能有效反映8级以上大风天气过程,在未来的研究中将采用更高分辨率的再分析资料加以完善。