符号间性语境中的语图修辞

——以诗意图和题画诗为例

2021-11-24吴昊

吴 昊

(渤海大学 文学院, 辽宁 锦州 121013)

无论是在诗画唱和的古代还是当今的图像时代,语言与图像的符号间性语境都是理解两者意义不可忽视的“共享语境”。语言和图像的相互作用在古代的诗意图和题画诗中表现明显。至今天的图像时代,图像对于语言的影响越发突出,文学语言的解读往往以图像先行的方式展开,文学意义的生成无法规避与图像的符号间性语境。

语言和图像的相互作用是两种符号间的互文修辞。所谓的修辞,就是提高彼此的审美表达效果,语言是对图像的修辞,图像也是对语言的修辞。本文以诗意图和题画诗为例,说明两种符号间的修辞关系。诗意图和题画诗作为两种重要的艺术类型,从形态上看大多是以画配诗,但从创作过程来看却大相径庭。诗意图是先有诗后有画,而题画诗则是先有画后有诗。两者作为图像和语言符号艺术的代表,在中国诗画历史上对彼此产生了卓越的修辞效果。

一、畅情:从诗意图看语言对图像的修辞

画家虽然主攻绘画,但对诗歌也极为看重。齐白石自称其诗第一、字第二、画第三,徐悲鸿因不善题画而深感遗憾,汪曾祺认为一个画家首先得是一位诗人。可见诗与画是休戚相关的。北宋时期的中国画家已经认识到了这一点,并自觉地从诗中寻找画题,这可以说是诗意图发展成熟的重要表现。苏轼评价王维的作品“诗中有画”“画中有诗”。北宋张舜民在《画墁集》卷一《跋百之诗画》中也提道:“诗是无形画,画是有形诗。”《林泉高致》中有一段关于北宋画家郭熙的记述。

余因暇日,阅晋唐古今诗什,其中佳句,有道尽人腹中之事,有装出人目前之景。然不因静居燕坐,明窗净几,一炷炉香,万虑消沉,则佳句好意亦看不出,幽情美趣亦想不成。即画之生意,亦岂易有。[1](P.81)

郭熙在晋唐诗歌中寻找可以激发作画的“幽情美趣”的佳句,其实就是有意从诗歌中寻找画题,他和儿子郭思还将这些诗歌辑录下来,创作诗意图。

诗意图与纯图像作品不同,因为画题源于诗意,诗歌往往被题写在画中的空白之处。在一幅诗意图中,诗歌语言究竟对绘画起到了什么作用?或者说,为何画家要从诗歌中寻求画题,并把诗意图发展成为一种寻常的绘画格式?语言和图像符号的表现功能不同,一个主情,一个主形。诗意图之所以兴起,诗歌对图像所起的作用均在一个“情”字。这与中国绘画理论至宋代从重形似到重神似、从重政教功能到重性情抒发的发展趋势有关。

为反驳院体画追求形似的画风,文人们极力推崇神似。宋代沈括《梦溪笔谈》卷十七曰:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也。”[2](P.196)苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》诗云:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工于清新。”苏轼的学生晁以道赋诗和道:“画写物外形,要物形不改;诗传画中意,贵有画中态。”由于文人们的推崇,形成了文人画重神似的审美追求。元代汤垕《画鉴》云:“若山水、墨竹、梅、兰、枯木、竹石、墨花、墨禽等游艺翰墨,高人胜士寄兴写意者,慎不可以形似求之。”[3](P.9)明代徐渭更是将文人画引领到一个更高的层次,指出画家创造的世界与自然界的不同,不必形似。徐渭曰:“葫芦依样不胜揩,能如造化绝安排。不求形似求生韵,根拔皆吾五指栽。”[4](P.154)

轻形似、重神似为文人画的“畅神”说、“性情”说奠定了基础,而这正是诗意图兴盛的重要原因。在唐代张璪的著名学说“外师造化,中得心源”中已初露畅神的端倪,“外师造化”说的是外在自然在绘画创作中的重要性,即向客观事物学习,忠实于创作对象,“中得心源”则强调画家的情感、想象等主观要素,至宋代更是凸显后者。郭若虚在《图画见闻志》中提出“气韵”说,即画应“得自天机,出于灵府”,“本自心源,想成形迹”。[5](P.15)米友仁进一步指出:“画之为说,亦心画也。”(《元晖画跋》)郭熙、郭思在《林泉高致》中将山水与人情相并而论,“青山烟云绵联人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂”[1](P.39,42)。郭熙认为,画家看待山水应如是——空间的景物因时间变幻而呈现出不同的样貌,如与自然相近,人也会因这种变幻而生发出多样的情感。只有这样,怀揣与自然相亲相近之情才能更好地感受和表现山水。郭熙在《林泉高致》中一语点明山水画的作用,生动全面地总结了宋代画家的畅神说。“然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝。今得妙手,郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳;山光水色,滉漾夺目。斯岂不快人意,实获我心哉!此世之所以贵夫画山水之本意也。”[1](P.11)山水画的本意正是满足人们的“林泉之志”“烟霞之侣”。在中国诗意图创作最繁盛的明清时期,即文人画最繁盛的时期,绘画不再侧重摹写自然,而以“畅神”为原则。石涛指出,“我自发我之肺腑”,“笔墨乃性情之事”(《题画跋》)。这与袁枚的“诗者,各人之性情”高度契合。

正是中国绘画从重神似到畅神、性情说的发展,才使诗意图如此繁荣,诗歌得以发挥它对图像的修辞功能。具体而言,诗歌语言对图像的修辞主要在于诗歌能够更为自由地畅神抒情,营构和提高绘画的意境。

绘画也讲究呈现意境,但对以造型见长的绘画来说,情的抒发变得至关重要,是表现意境的机枢。因此,本是擅长空间写景的绘画也要在时间性的抒情上下功夫,或以诗立画题,或援诗入画,使绘画能够更好地抒情,激发观者的想象,营构意境。

绘画的意境同样讲究象外之象,超越有限之象,将观者的想象引向永恒的天地之象,方有意境。不仅如此,绘画的意境也同诗境一般,要由实向虚,生发“韵外之致”,如果太实,不给观者留有想象的余地,则失却了意境。宋徽宗用诗题作为画院的考核方式即印证了此点。其中有一诗题为“竹锁桥边卖酒家”,一般画工都实画酒家,只有李唐画一酒帘飘荡在桥头竹林外,因此拔得头筹,李唐之画胜在画境的象外之象和韵外之致。

诗歌在实境和虚境的营构上比绘画更为自由,虽然中国绘画运用散点透视和长卷等形式,在摹写景物上比西方绘画更为自由,但较诗歌仍稍逊一筹。因为诗歌可以突破时空的限制,“观古今于须臾,抚四海于一瞬”[6](P.67),如李白的“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”、王昌龄的“秦时明月汉时关,万里长征人未还”、许浑的“鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋”,这些跳跃的时空在诗意图中是无法表现的。而将这些诗句题写在画面上,则可以延展画面的时空,引发象外之象,更有助于抒情和营构意境。正如徐复观所言:“由诗与画的结合,于是画之意境,可不比直接启发于玄学,而可得自诗人之想像与感情。”[7](PP.155~156)文人画追求意境上与诗相通,画面之诗是促使诗画融合、营构意境最有效的做法。

图1 项圣谟《山雨欲来图》(扇面)

在符号间性语境中,语言有没有使图像更具艺术欣赏性,从诗意图中诗歌对图像的修辞就可以得到肯定的答案。唐代诗人许浑的《咸阳城东楼》中有“溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼”之名句,此诗也被历代画家反复绘制,其中项圣谟、张路、袁耀、袁江的《山雨欲来图》都颇为著名。如何将动态之势在静态的笔触表现出来、如何把即将到来的雨和无形的风刻画生动,都极为考验画家的功力。项圣谟的《山雨欲来图》(图1,扇面)将楼阁、树木、山等景物集中于扇面右侧,左侧仅以淡墨轻染山峦,留白处题写诗歌颔联。画家着重刻画颔联中的“云”和“风”,整个画面云雾氤氲,山峦隐现。近处楼阁掩映在树丛中,树枝皆向右弯曲,显出风势的强劲和走向,使人预感到山雨欲来。清代袁耀的立轴《山雨欲来图》(图2)描绘的是盛夏暴雨来临之前的山水田园景色,没有了许浑诗歌的哀伤,却充满了世俗生活的气息。楼台中的人物凭栏远眺、木桥上的行人踽踽慢行、水面上的船家逆风而行,远处农家慌忙收起晾晒的谷物。虽不直取诗意,但画面左上方仍题许浑诗句,通过雨前风作之景间接与图像相合。风无处不在,树木弓曲,柳枝吹起,河中的小舟也显现出逆风而行的努力,且山雨欲来,远处乌云密布低垂,已蕴蓄着一场暴雨。清代袁江也爱画此句,曾以扇面和立轴绘之。其立轴所画景致与众不同,为平原景象,题诗也只题“山雨欲来风满楼”一句。雨通过画面上低垂于远方树梢的乌云和狂风来表现。乌云密集于远方,清晰可见,而风则已吹乱了近处楼台旁的柳枝,压弯了众人的背脊。

图2 袁耀《山雨欲来图》(立轴)

从这些诗意图中看到,画家往往只针对所题写诗句的景物进行描画,如果仅就图像中的景致,且抛开画中所题诗句,我们看到的仅仅是山雨欲来时的图景,在情感和意境上都比原诗单薄。但诗意图的好处就在于它的欣赏价值在很大程度上取决于它的诗画相映、互文赏析。虽然这些诗意图只题写了许浑诗歌的颔联,但观者会自动引发关于整首诗歌的联想,从首联登高思乡到颔联对晚唐政局的隐喻,再到朝代更迭的兴亡之虑,都一起融入到画面的欣赏之中。如此画面的风也就不再是纯粹的自然之风,雨也不止于自然之雨,而是充满兴寄、时空交错、情景交融、蕴蓄无穷,把普通的纯粹的绘画欣赏变成了品味诗画如何交相呼应的有趣的欣赏过程。

二、显景:从题画诗看图像对语言的修辞

我们经常提及题画诗对于绘画的作用,强调题画诗的补足之意,能够生发绘画蕴蓄之情,点明象外之意、画外音。反过来看,绘画有没有提升题画诗的价值呢?仅从题画诗而言,它们的地位相当于全唐诗中的中流,但在图像语境中,题画诗的价值却相当于一流诗歌。这就是图像语境对于题画诗艺术价值的提升。那么,这种符号间性语境如何实现语言的增值呢?如果说诗意图中的诗歌以“畅情”提升图像的价值,那么图像则以“显景”的方式提高题画诗的地位。

中国古代诗歌讲究“诗言志”“诗缘情”,皆以抒情为主,但同时又追求含蓄蕴藉的审美风格,所以直抒胸臆的诗歌往往不如婉约含蓄的诗歌动人。那么诗歌的任务就不仅仅是抒情,还要善于写景,通过写景来抒情才是通往至境的最佳途径。情乃归宿,但景为路途。如《诗经》《楚辞》中的景物描写多为比兴,也是为了“起情”,而并非单纯的景物描写。然而景却是空间性的,尤其是至魏晋时期山水诗出现后,诗歌更多以空间上的山水之景来抒情。从这一点看,山水诗的出现可以说是诗歌向绘画靠拢的一个体现。正如邓乔彬所说:“山水诗的出现和发展,使诗歌在传统的侧重于抒情同时,也向描写上着力。这样,势必使之从侧重于由内至外的情感抒发,转为由外至内的感觉体验,而侧重感觉,则正是绘画的主要特征。”[8](PP.145~146)虽然诗歌是时间性的艺术,但其对空间的认识和表现却是极为重要的。诗歌的意境是诗人从世界的万千景象中取材熔炼而来,如果不凭借空间的描绘,则无法营造意境。空间的景物描写是诗歌情感的载体和表现手段。明代谢榛《四溟诗话》卷三载:“景乃诗之媒,情乃诗之胚,合而为诗。”谢榛在《四溟诗话》卷一中曾评价司空曙、韦应物、白居易的三首诗。韦应物曰:“窗里人将老,门前树已秋。”白居易曰:“树初黄叶日,人欲白头时。”司空曙曰:“雨中黄叶树,灯下白头人。”“三诗同一机杼,司空为优,善状目前之景,无限凄感,见乎言表。”[9](P.6)谢榛评司空曙胜在“善状目前之景”,没有像其他两位诗人那样揭示情感,而是把情感完全寄予景物之中,如水中盐、雾中花,无迹可求,仅将空间的景物并置描写到极致,却淋漓尽致地传达出衰老与悲伤之情。

由此可见,空间上的感受和摹写对诗歌来说是何等重要。因而,可以推想题画诗之所以在图像语境中大放异彩,在很大程度上是空间感受的增强对诗歌价值的帮衬。题画诗中的画增强了人们对诗中景物的空间感受,从而有助于读者体味诗歌的情感和意境。

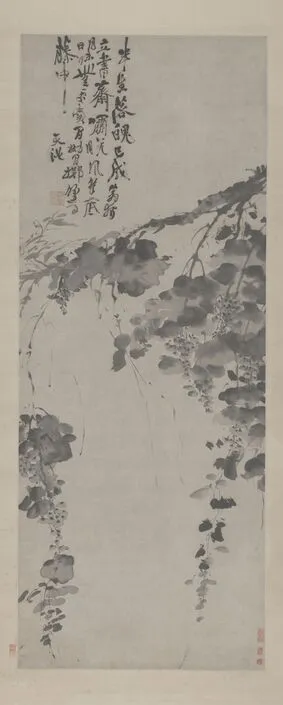

徐渭乃大写意文人画的开山鼻祖,他常常在画作上自己题诗,其画作气势纵横奔放,艺术价值颇高。《墨葡萄图》(图3)是其著名的代表作,画中自题“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无人买,闲抛闲掷野藤中”之诗。此诗可谓徐渭的自述,诗中既有命运多舛的苦闷,也有怀才不遇的愤懑,亦有独立狂放的倔强孤傲。被“闲抛闲掷”的墨葡萄正是对其自身无人赏识、才华无处施展的隐喻,“独立书斋啸晚风”的老翁又是一幅极为贴切的自画像。此诗若单独来欣赏,大抵中等价值,但放在《墨葡萄图》中加以品读,却可给予读者绝佳的诗歌欣赏感受。

图3 徐渭《墨葡萄图》

绘画的符号间性语境之所以能够带来这样的效果,是因为其在很大程度上将诗歌的意象呈现出来,且象中之意与诗中之情高度契合。徐渭笔下的墨葡萄以泼墨的笔法绘成,不拘泥于形似,写意味道极强。老藤低垂错落,葡萄晶莹欲滴,无论哪一个意象都有些狂乱泼洒,似信手泼墨而成。墨葡萄的意象与诗歌中的“笔底明珠”相呼应,狂放不羁、酣畅恣意的风格与诗歌所述之情相契合,不仅让读者真切感受到徐渭所画之物,而且传递出画作无人问津且不得不“闲”的创作态度,自然让观者在墨葡萄的狂洒粗放中再次感受到题诗中的愤懑和痛苦。绘画的艺术表现极大地提升了题画诗的艺术欣赏价值。

在明代唐寅的仕女画《秋风纨扇图》(图4)中,画家自题“秋来纨扇合收藏,何事佳人重感伤,请把世情仔细看,大都谁不逐炎凉”。“秋来纨扇”的典故源于班婕妤的《团扇诗》(又名《怨歌行》),字面虽咏扇,却意蕴悠长,借一把秋天被弃置的团扇道尽女子失宠的哀愁。自班婕妤之后,团扇、纨扇被作为女子失宠的典故,常吟不衰。唐寅题画诗用此典故有两层含义:一方面在叙说女子薄命的忧伤,另一方面也是在叙说自己的不幸际遇。唐寅因科场舞弊案被牵连,蒙冤入狱,从此仕途落魄,常以酒色解忧。他深感世态炎凉,因而对女子充满怜悯,所写之诗与所作之画难免有些同病相怜的意思,诗中的安慰更像是对自己的慰藉。

图4 唐寅《秋风纨扇图》

唐寅的人物画功力深厚,所绘仕女清新秀丽。董其昌赞其仕女画“娟秀姿态虽李龙眠复生不能胜此”(《大观录·卷二十》)。《秋风纨扇图》以白描的手法描绘一位仕女侧身立于湖石和丝竹之间,手持纨扇,凝望远处,裙裾在秋风中微微飘动,神色中流露出些许幽怨和惆怅。在这幅画作中,诗歌和绘画形成了很好的呼应。若无哀伤的仕女,诗歌的宽慰似乎就缺少了对象;若无诗歌的宽慰,被弃的仕女就会显得过于孤独和哀伤。画家与仕女所经历的世态炎凉既在画作和诗歌中被宽慰,同时又结为一体,双倍地被展示在观者面前,使观者对人生无情和世态炎凉多了几分认同。

三、意境互补和隐喻修辞:语图修辞的内在机制

无论是在诗意图还是题画诗中,语言和图像的修辞都是相互的,而且题画诗和诗意图本身也是相互唱和、难以分清的。从广义上说,诗意图中的原诗可以算作是题画诗的一种,而题画诗也会生发出许多诗意图来。如《惠崇春江晚景》本是苏轼为惠崇的鸭戏图所作的题画诗,可惜惠崇画《春江晚景》今已失传。此诗共有两首,其中“春江水暖鸭先知”更是千古名句,后世许多画家据此绘制诗意图。

虽然这里只着重阐述诗意图中诗歌对图像的修辞以及图像对题画诗的修辞,但在诗意图中,图像同样修辞了诗歌,题画诗也增添了画作的韵味。比如,许多知名诗歌的诗意图往往不止一幅,系列诗意图之间所形成的互文同样增添了诗歌本身的欣赏趣味。题画诗因为抒发了作者的情感或艺术见解,而增添了文人画的审美趣味。总之,无论是诗意图还是题画诗,诗画之间交相辉映,画不能表现的意境,借诗来传达,诗不能呈现的意象,由画来补足,诗与画共同营造了丰富悠远的艺术意境。

借用莱辛的诗画理论,诗画之所以能够形成意境的互补,是因为其不同的本质特征。诗歌语境的构造是在流动的时间链上完成的,所以诗人可以表现拉奥孔或其他英雄人物的哀号而不影响其美感,因为“孤立地看,这行诗也许使听众听起来不顺耳,但是它在上文既有了准备,在下文又将有冲淡或弥补,它就不会发生断章取义的情况,而是与上下文结合在一起,来产生最好的效果”[10](P.23)。绘画意境的构造则是通过平面空间中的各个构成要素来完成的,它没有上下文的准备、冲淡或弥补,物体的各个组成部分同时呈现为一个整体,比例构图一目了然,因而只能把拉奥孔的哀号化为微微的呻吟,以获取人物视觉上的美感。

严格说来,诗画是两种不同的艺术。“绘画用空间中的形体和颜色而诗却用在时间中发出的声音……在空间中并列的符号就只宜于表现那些全体或部分本来也是在空间中并列的事物,而在时间中先后承续的符号也就只宜于表现那些全体或部分本来也是在时间中先后承续的事物。”[10](P.82)所以,以诗的方式所作的画一定不是最好的画,用画的方式所写的诗也一定不是最好的诗。只有当诗和画依循各自的艺术规律去处理同一个题材的时候,才有可能交相辉映出最美的作品。

莱辛曾经在诗画如何处理同一题材的问题上苦苦思索,最终给出了机智的答案,诗画应当依循各自的艺术规律去处理它们不擅长的题材。“绘画也能摹仿动作,但是只能通过物体,用暗示的方式去摹仿动作。”“诗也能描绘物体,但只能通过动作,用暗示的方式去描绘物体。”“绘画在它的同时并列的构图里,只能运用动作中的某一顷刻,所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解。”[10](P.83)

但这种苦恼在诗意图或题画诗中却不复存在了,因为不依赖于某种单一的艺术符号,诗歌和绘画就可以分工合作,扬长避短,处理各自擅长的题材,以语言更好地表现动作,以图像更好地展现物体,把图像无法描绘的内容用语言来表达,把难以言表的语言用图像来描绘。绘画上的诗歌给予绘画以时间上的延展,使静止的物体流动起来。诗歌旁的绘画则一一找回诗歌在时间链条上消散的各个所指,将其呈现在同一空间中,使流动的动作得以被真切的视听所感知。可以说,只有诗意画和题画诗才能达到比单独诗画作品更好的审美效果。

除了意境构造上的互补,更进一步讲,诗歌和绘画的修辞是以隐喻的方式进行的。在同一画作中,诗画的联系并不仅仅是空间上的并置,也有其内在的意义关联,而这种关联往往以某种相似性形成隐喻。比如徐渭的墨葡萄、唐寅的仕女都是对诗人自身的隐喻。当代兴起的图像诗也是运用图像对语言的隐喻修辞来完成的。图像诗运用语言符号组成的图像来隐喻语言的所指,在读诗歌的同时看诗歌,使语言获得了一种直观的视觉感受。如台湾诗人杜十三的《十字架的祷文》,整首诗的建筑构成一个“十字架”的图像,而“十字架”是诗歌的重要意象,“我”想把自己的心变成十字架挂在恋人的胸口,十字架也象征着“我”对爱情的信仰犹如对宗教的虔诚。所以,诗人独具匠心地把整首诗歌排列成“十字架”的图像,以最直观的方式突出我对爱人的依恋、对爱情的忠诚信仰。

再如台湾诗人詹冰的《雨》,采用的是较为间接的图像方式。

雨雨雨雨雨雨……

星星们流的泪珠吗?

雨雨雨雨雨雨……

雨雨雨雨雨雨……

花儿们没有带雨伞。

雨雨雨雨雨雨……

雨雨雨雨雨雨……

我的诗心也淋湿了。

雨雨雨雨雨雨……

诗人对雨的语言描述不过简单的三句话——“星星们流的泪珠吗”“花儿们没有带雨伞”“我的诗心也淋湿了”,但诗人却把这三句话用众多的“雨”字装饰起来。雨字本身就有象形的图像成分,诗人将这一点扩大,用众多的雨字组成雨帘,描绘出下雨的情景。读者在阅读时也能够借助这一情景联想到下雨时的景象,甚至感受到雨水的湿度。

诗画之间的相似性是彼此构成隐喻的基础,但这种相似性在每个作品中的表现程度却是不同的。从中国古代诗画融合的历程看,诗画的相似性经历了由强变弱的变化。“画面题诗”几乎是这一变化的转折点。在宋元之前,无论是题画诗还是诗意图,一般诗歌都不题写在画面上,但诗画之间的相似度极高。如顾恺之的《洛神赋图》,画作基本围绕原作进行创作,杜甫的题画诗也是在深刻地描述绘画的效果。但宋元以后,在画面题诗成为惯例后,诗画虽然在空间上更加接近了,关联度也更高了,但两者的相似性却有减弱的趋势。

从更深层面看,相似性变弱与文人画提倡畅神抒情、反叛院体画和职业画的形似画法息息相关。明代董其昌的诗意图是较为典型的例子。董其昌创作了不少诗意图,曾写王维“人家在仙掌,云气欲生衣”(《右丞诗意图轴》藏于广东省博物馆)诗意、“闭户著书多岁月,种松皆老作龙鳞”(《写王维诗意》藏于上海博物馆)诗意,也曾写杜甫诗意,如《秋兴八景图册》(藏于上海博物馆)、《杜陵诗意图》(藏于美国纳尔逊—艾金斯艺术博物馆),还有《山水诗意》(藏于纽约大都会美术博物馆)皆题有唐人诗句。然而这种诗意图只是形式上的装饰,细观他的诗和画几乎没有相似相通之处,似在各说各话,像欣赏一般诗意图那样,在诗画之间寻找语图互译的踪迹几乎是不可能的。这种对相似性的拒斥是画家有意而为之,可以看作是董其昌对当时泛滥的“诗画合一”画风的有意反抗,也可以看作是对当时追随这一画风的苏州绘画的谴责。

这种来自文人画的前卫和反抗精神,使文人画中的诗歌不再停留于对所画之物的摹写,而是超越画像之外来言志和抒情。宋元之后,无论是诗意图还是题画诗,都表现出诗画的相异性。诗画相似性是意义建构的基础,其相似性由强变弱,隐喻意义的生成机制自然也会随之发生变化。诗画的相异性是意义解构的前提。相似性变弱而相异性增强,诗意图和题画诗中诗画意义的建构减弱,而意义解构成为意义生成机制的主体。

综上所述,从诗意图和题画诗看符号间性语境中诗画之间的修辞,诗歌以“畅情”的方式修饰绘画,绘画通过“显景”的方式修饰诗歌,两者通过某种相似性的关联互为隐喻,并以各自擅长的方式给对方以补足,共同营造意境。清代叶燮对诗画关系的总结最为辩证统一。他说:“吾尝谓凡艺之类多端,而能尽天地万事万物之情状者,莫如画……凡遇之目,感于心,传之于手而为象,惟画则然,大可笼万有,小可析毫末,而为有形者所不能遁。吾又以谓尽天地万事万物之情状者,又莫如诗……凡触之于目、入于耳、会于心,宣之于口而为言,惟诗则然,其笼万有,析毫末,而为有情者所不能遁。”[11](P.496)叶燮虽然赞同邵雍《诗画吟》中的观点,以为诗画的区别在于,画“为有形者所不能遁”,而诗“为有情者所不能遁”,却进一步看到诗画都是能尽天地万事万物之情状,并无二道,“画者,天地无声之诗;诗者,天地无色之画”。[11](P.496)因此,叶燮认为苏轼对王维的“诗中有画”“画中有诗”的评价无须道其有无,不如改为“摩诘之诗即画,摩诘之画即诗”,所以叶燮用极为精练之语评述诗画间的相互关系,“画者,形也,形依情则深;诗者,情也,情附形则显”。[11](P.496)此句恰当地指出了“诗情”“画意”之间的衬托补足,精准地总结了语图之间的修辞关系。