叙事—抒情与书面—口头:《格萨尔》与《伊利亚特》形态研究

2021-11-24罗文敏

罗文敏

(汕头大学 文学院,广东 汕头 515063)

本文以具有代表性的藏族《格萨尔》“文库本”[1]与译林版《伊利亚特》[2]作为讨论对象。两部史诗的形态,是指两部史诗在叙事中对史诗整体外在样式(如总篇幅、篇章或卷数、行数以及韵散形式)等方面所做的努力及其效果,是受众在接受该史诗时所形成的初步外在印象和总体形式感受。史诗的形态与史诗叙事结构设计不同,后者重视史诗之内在情节布局与结构设置,而前者重视史诗之外在样态呈现。

从史诗叙事中的外在样态看,《格萨尔》重视空间思维,淡化线性时间,情节缓慢推进。史诗主人公对事件的结局充满自信,必然要发生的事件,预定时间一到,(在经历一些挫折和磨难后)就定然发生了。所谓“预定时间”,是用来指称代表天(神)意的天神贡曼婕姆来给史诗主人公传授记。《格萨尔》中的传授记,跟《伊利亚特》里神祇给人间英雄传递某种指点迷津的意图是相似的,譬如《伊利亚特》第二卷第20行宙斯托梦神给阿伽门农带话。传授记是一种对史诗未来事件的设计或安排,史诗主人公必得遵守。《格萨尔》里贡曼婕姆的授记往往都传给史诗最核心人物格萨尔,暗示新事件或情节转机要出现。《格萨尔》和《伊利亚特》两部史诗对这种必然事件出现之前的逻辑因果交代与曲折程度的设计存在很大差别:前者的必然性更为鲜明而强烈;后者则强调了人与自然乃至天神对抗的胆魄,其或然性增加。

《格萨尔》韵诗歌唱部分集中抒情,散文说白在勾连情节的同时,进行有限的叙事。《伊利亚特》则从头至尾都让人处在“担心”之中,担心主人公短时间内难以应对而遭遇败运。此种悬念使史诗中的相关人物和史诗外的受众急切期盼“下一步”。所以,《伊利亚特》史诗的受众时刻猜测并主动参与情节发展之期待视野的建构,极易感受到被置于情境“之中”的“急切感”。且因史诗情节时间已至最后50天,矛盾斗争与战场厮杀同时发展,情节夹裹着众人对其结果的热切关注奔涌而来。其24卷情节内容与50天情节时间的对应关系明确,尤其是其高频词汇对情节时间紧凑性的强调,体现了时间性的“行进”“连贯”,而非“停留”“并置”的特点。

《格萨尔》的情节时间是格萨尔的一生(从离开到返归天界间的全过程)。时间线漫长,时间性不易突出。尽管该史诗中也有类似“第二天早上”这样标示日常生活真实性的时间词汇,但受众的脑海里基本上很难有清晰的时间推进表,无法将其情节与具体时日对应。不过,一般读者尚可说出核心人物的神功伟业及其对应年龄,譬如格萨尔12岁赛马称王、迎娶珠牡。《格萨尔》里神子格萨尔的无敌神性,在很大程度上淡化了时间本身所具有的有限性和不可逆性,同时也淡化了与其所对应的事件的紧迫性。很明显,《伊利亚特》是以时间思维来构设情节的,而《格萨尔》是以空间思维来构设情节。前者带着“担心”而谨慎推进,唯恐时不我待、机会难再;后者带着自信而大胆推演,自信王业定有神助,所以大王坦然拯救、轻松行动。格萨尔大王的轻松与坦然,表现在很多方面:譬如他对超同的多次戏弄,在轻松诙谐中表现了格萨尔大王拥有无尚光荣的神性智勇;在赛马称王的路途中,他还能够一路“降山妖”并“试臣忠心”,其坦然与自信,溢于言表。从史诗叙述的整体思维向度来看,前者注重时间性,后者则注重空间性。

一、从数字统计看《伊利亚特》的叙事性

(一)两组数字——详略悬殊

《伊利亚特》共24卷,每卷少则424行(第十九卷),多则909行(第五卷),其余一般都在六百行左右。对这24卷诗行内容与其所对应的(人所共知的特洛伊战争)那50天(一说51天)时间的对应关系,大家只注意到《伊利亚特》重点讲述了其中的“20多天,20多天中重点又是4天的战况”[3]。

可其具体的“天—行”对应关系(即情节时间所对应的“天”或“日”,与其在史诗中对应的具体诗行间的对应关系),及其所比衬出来的详略程度,却很少有人关注。本文基于数量统计分析,可看到荷马超乎常人处理详略的胆识。

表1 《伊利亚特》相关数据统计表(1)

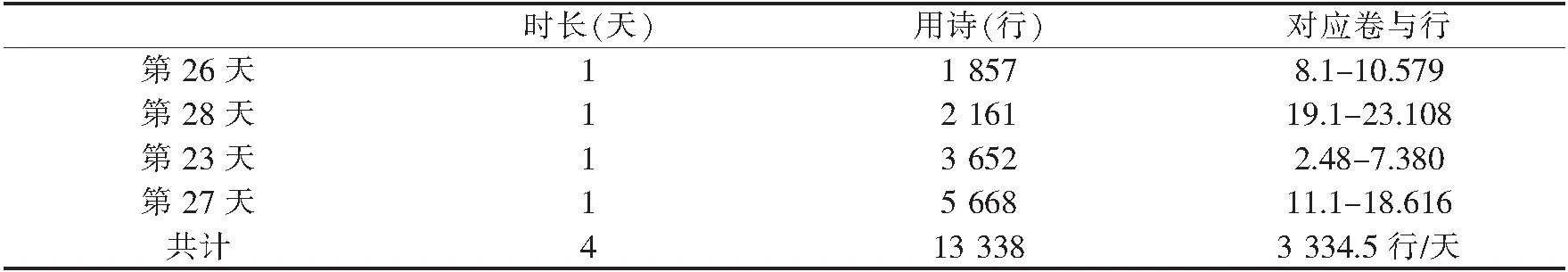

表2 《伊利亚特》相关数据统计表(2)

表1统计的略述的情节时间、情节时间的占用天数、这些情节时间所对应的诗行总数、平均到每天的诗行数及这些诗行在《伊利亚特》中的具体卷与行,表2则是史诗详述的统计。

结合表1和表2,在《伊利亚特》所涉及的50天情节时间中,略述的42天占总情节时间的84%,而其所占用诗行总数(964行),约占整个《伊利亚特》总行数(15 691行)的16%。而其详述的4天,共用行数(13 338行)是整个史诗总行数(15 691行)的85%。也就是说,详述时可用85%的篇幅来讲述8%的时段发生的事件,而略述时,则是用不足16%的篇幅来讲述84%的时段发生的事件。显然,诗人为了突出情节中的某些内容,对自然时间表进行了“非自然”的拉伸或挤压,从而,表1中的时间是自然时间被挤压而类似于“打包”跳跃的结果,表2中时间是被拉伸而类似于“膨胀”凝滞的结果。

这一拉伸和挤压的详略处理效果令人吃惊:最详平均(5 668行/天)是最略平均(1.5行/天)的3 779倍。这种反差强化和凸显了被详述的部分,以详述极少数(四)天所发生的事件来展现10年战争的类似场面,是重视典型性的时间思维;而这种以点带面的处理,能够防止面面俱到的弊端,为后来西方叙事文学树立了详略裁剪的典范,《诗学》第8章和第23章对《伊利亚特》在“围绕整一的行动完成作品”[4]78和“着意于一个完整划一、有起始、中段和结尾的行动”[4]163方面的杰出表现褒赞有加,而实际上,详略裁剪功不可没。

(二)高频词汇——情节连缀

《伊利亚特》词汇丰富多样,但该史诗每个诗节的首行里,总有一些频繁出现的词汇。它们除了承担着“承上启下”的情节连缀、接续表达的作用,还昭示并唤醒史诗听众时刻清醒的、对“时间存在性及其存在着的紧迫性”的认识。由于这些词汇出现得频率较高,将其称为“高频词汇”。这些高频词汇都强调本诗节史诗情节(言语、行动或心理反应等所发生的)时间,与上个诗节末尾的情节时间“同在”或“紧随”。同时也暗示时间的紧迫性、战争的酷劣性、逻辑关系的紧密衔接性。而且从中可以看出诗人的惯用语、本卷史诗的主要情节内容、事件发展的徐疾程度、程式性话语的使用情况和程式句法的特征等。

结合诗节首行具体内容,经过数据统计和对比分析,并从这些语汇在诗节首行出现的频率来看,这9大高频词汇的确最具有“承上启下”的功用,舍此之外,似乎很难再找到其他语汇来完成这一使命。

其一,统计的9大高频词汇中出现最多的是“言罢”和“这时”两个表示时间前后“紧接”(紧密衔接)的词汇,两者分别出现373次和241次,近乎每个诗节必有其一。“言罢(毕)”这一语汇的核心,是暗示本诗节是紧承上诗节末尾之话语而出现的情况。紧随史诗中揭示人物心理、推动情节发展之作用的人物语言后,包括人物的言语、行为和心理等在内的相关反应将紧随其后,“言罢(毕)”出现的频率之高,几乎是本文7个所列之高频语汇中除第二高频语汇(“其时”)之外其余7个语汇总和的两倍,足见该史诗的时间衔接性之强。而“其时”(或“此时”或“这时”或“正当”或“当”)这一语汇,则意在强调“恰(正)在这时”。如前所述,其意在暗示下文是“与此同时”并列出现的(1)尽管下文的文字排列在该词汇后,但其所指动作是与该词之前的几乎同时发生。,它重在一种“共场”与“共时”的兼具效果。当然,这种试图让受众享有“共时共场”性感受的讲述,与现当代影视剪辑之“蒙太奇”式衔接手法相似。这种兼顾式讲述,如果与现当代影视“蒙太奇”之进一步发展的“一镜头双(多)画面”式处理相比,显然是不可比拟的。因为后者实现了真正的“共时”,而且展现出了“共时而不同场”(2)如电视画面中,显示不同视窗,一边是演播室,一边是前线记者报道的画面,实现“不同场域的共时同屏呈现”效果。的真实(现场)感。从史诗讲述来看,多次使用的“其时”,强调并暗示的是“与此同时,战场的另一处……”。这种描述,适合于对战场攻杀场面的报道,也考虑到了受众的接受期待。荷马在讲述中保留了这一在战场语境中所必不可少的语词,并且对其有着灵活而适时的运用,起到了铺染两军对垒时双方拼死力争的场面感的作用,是营造紧张的杀伐气氛所不可或缺的。

其二,其余7个出现在诗节首行的语汇都在频度70次以下。其中有两个语汇显得较为突出:“就这样”(“如此”或“于是”)、“带着……答话”(或“答道”“答话”“出声”“道说”)。此二者在其他相对较低频使用的语汇中,也分别达到了64和48次,是其他各词的两倍。“就这样”在表示对既有情况的认可和顺接的同时,带有对现有讲述情况的回顾和总括,引述出相关后果或结果。如“就这样,他们围绕那条海船奋战”(《伊》16.1)就是紧随上卷末尾特洛伊人“扑向深旷的海船,举着火把烈焰腾起”以及埃阿斯的艰苦迎战的总结,并为下文做铺垫,随之在第二诗行里,诗人巧妙地用一个“而”把焦点转向了帕特罗克洛斯。

其三,使用相对较少的,是以下5个语汇:用“然而”标志语义和情节的转折,引出强调性内容。用“接着”表达下一步的事件进程,更重在表示时间紧随其后,暗示时间紧密衔接,但比上文的“言罢(毕)”频次要少很多;用“……的话使得……”重心在强调前述之话语所引发的效果,而且往往是这些话起到了一种“激发听话者动力”的效果;用“……罢”,是一种简单快捷的对前述之动作性内容的总结,并随之交接到下一继起的反应性内容的讲述中去;用“见此情景”强调的是承前反应,重心在人物的反应。这5个语汇比此前4个语汇在诗节首行出现得较少,这与它们的语义内容、表述特征和使用范围及其诗节首行的特定位置紧密相关。

本文尽管使用准确数字统计,但对被称作“高频语汇”的9个语汇的统计是相对而言的。因为《伊利亚特》二十四卷之每个诗节的首行并不能代表整个史诗,而且当遇到同一行中有不止一个需统计之语汇时,以语句主要表意目的为标志而择一统计,再加其他误差因素,故上表之统计数据仅作参考,但其误差不影响对主要问题的分析。

有个情况需要说明。《伊利亚特》第十八卷只有4个高频语汇可统计,它们分别是:“言罢(毕)”;“(带着……)答话(道)”或“出声”或“道说”;“其时”或“这时”或“此时”或“(正)当……”;“就这样”或“如此”或“于是”。这是因为:一方面,第十八卷共有616行,而第478-616行是以排比段(诗节)的形式讲述匠神赫法伊斯托斯为阿基琉斯铸造盾牌的内容。相比而言,这部分的诗行占本卷诗行的22.6%,而它只有对图案静态场(画)面的客观展示和定点描摹。另一方面,尽管本卷(除诗节首行外)依然有对“其时”“言罢”等上述最常用词汇的使用,但由于情节内容相对单纯、直接,不像其他卷节那样有繁复的承接或转折。譬如“然后”、“……毕(罢)”或者“其后”,“带着……答话”,“然而”或“但是”或“不过”,“当即”或“接着”或“随后”,“目睹”或“眼见”或“见此情景”等词汇。同样,第十八卷只有4个特殊语汇,第十九卷也较少有上述高频语汇。一方面,是因为它篇幅极短,只有424行。第十九卷比一般其他卷要少二三百行,准确讲,它大约有第十八卷行数(616行)的69%,第十七卷行数(761行)的56%,而只有第二十三卷行数(897行)的47%。另一方面,第十九卷主要讲述阿伽门农和阿基琉斯在集会上的交流与和解,其内容以对话为主。因此,除了“其时”和“言罢”这两个高频语汇之外,就只有表示话语效力的“……的话使……”和“就这样”各一次。所以,第十九卷的高频语汇类型和使用频率也很特殊。

由此看来,《伊利亚特》不论对详略裁剪的重视,还是其在诗节开头对衔接性语词的紧扣不放,都表明《伊利亚特》重视时间性安排,把对言语和行动的叙事放在第一位。

二、从散说与韵唱看《格萨尔》的抒情性

《格萨尔》是说唱体,其“说”,即“说白”、陈述部分,主要是散文说白;“唱”,即“唱歌”、唱诗或歌唱、诗唱部分,在《格萨尔》里的“唱”全是韵文诗唱。

(一)散文说白——有限叙事

“说白”是《格萨尔》中叙事的主要形式,一般的故事交代与情节推进,都靠散文“说白”部分来完成。《伊利亚特》全部由诗唱构成,但其内容叙事性很强;《格萨尔》由“散文说白”和“韵诗歌唱”组合而成,但主要用来叙事的“散文说白”仅占整个史诗约三成的篇幅,显得非常有限。

耿予方赞扬《格萨尔》散文之“说”与诗体之“唱”紧密融化为一体的艺术魅力:“《格萨尔》的艺术风格,可以说是熔藏族民间故事和民歌两大文学品类的创作和流传方式于一炉,既有民间故事娓娓动听、引人入胜的‘说’的特点,又有民歌起伏跌宕、充满激情的‘唱’的特点,该唱则唱,该说则说,有唱有说,穿插交错,自由活泼,不拘一格,同时又有千锤百炼的文学语言,曲折有趣的动人故事,形成了群众喜闻乐见的民族形式,增加了磁石一样的艺术吸引力,这个民族形式和艺术吸引力是藏族文学的一个传家宝,应该发扬光大。”[5]

索南卓玛也强调《格萨尔》之“散文部分”对“进入故事境地,通文达意”的作用:“《格萨尔》是一部典型的说唱艺术体,是散韵结合的文学体裁,散文部分是解说部分,而韵文部分则是歌唱部分。解说部分根据故事情节中语句的抑扬顿挫,轻重缓急,顺着比较流畅、有规律的节奏,按一种比较通用的、适中的语调,表情丰富地进行诵说。它要求吐字清楚,句法分明,通顺、明快、流畅,不打结,不中断,使听众听后句句入耳,进入故事境地,通文达意。”[6]

法国学者石泰安却认为“这种吟诵形式和说唱文学相似。像唱赞美诗一样,故事的主要情节是平铺直叙地叙述出来,而且常常被故事中出现的人物的对话打断。实际上,这种对话是用来调剂长而单调的格调的一种方式”[7]234。他还说:“值得注意的是:书面形式的本子、手稿或印刷版本都记有曲调名称,便于口头吟诵和演唱;而叙述事件的主要情节以散文体写成,对唱形式的对话则以诗体写成。后一部分占了相当大的比例,而前一部分就相当简短了。”[7]235石泰安话中之意:其一,《格萨尔》的情节讲述是“平铺直叙”的、常被对话打断而不连贯的;其二,《格萨尔》之情节叙述“格调”是“长而单调”的,它以“对话”“来调剂”;其三,散文叙述情节之“说”比“诗体”对话之“唱”少很多。石泰安的看法很客观。

《格萨尔》中大量的整段唱诗,都是该史诗最具抒情性和文学魅力的部分,这部分的耐听或耐读,一方面靠的是本部分内容本身的魅力,另一方面凭借此前的散文部分的交代和铺垫的蓄势。这一蓄势过程,实质是散文化叙事的过程,但是它为下文的歌唱(主要是诗歌化抒情)部分蓄积了足够的势能。而且这两部分(“说”与“唱”)互相阐释推进,形成一种“互文”效果。

《格萨尔》的韵诗歌唱部分的语言首先对着“内”受众。由于这里的“唱”往往是史诗人物唱给史诗中某一个(些)人物听的,也就是说,它在史诗之内就有相对明确的“听者”(受众)的,即使有的时候史诗人物是自我抒情或感慨嗟叹式的“唱”,其本人也无形中充当了史诗之内的“听者”(受众),总之,这个时候,其“唱”既有“内”受众又有“外”受众;而“外”受众,是特指史诗文本之外的受众(听众、观众或读者等)。所以说,这里的“内”“外”是以史诗文本为分界点的“文本内”和“文本外”之区分。

尽管首先对着“内”受众,有时也能够在拓展故事场景(面)、丰富史诗思维结构方面提供一些信息;而散文说白部分的语言直接对着“外”受众,也多少带些情感抒发的因素,但基本上还是一种散白—叙事、诗唱—抒情这种鲜明对应形式。不过,由于诗唱的篇幅占据整个《格萨尔》约七成的分量,所以其散文说白在史诗整体叙事方面的作用就很难有较大发挥。再加上《格萨尔》选取的是以格萨尔一个人为中心的众多事件,但其众多事件间的“整一性”不是很强。亚里士多德在《诗学》第8章开头说:“有人以为,只要写一个人的事,情节就会整一,其实不然。在一个人所经历的许多,或者说无数的事件中,有的缺乏整一性。同样,一个人可以经历许多行动,但这些并不组成一个完整的行动。”[4]78从实际情况来看,《格萨尔》并未刻意追求叙事方面的“集中整一”效果。

(二)韵诗歌唱——集中抒情

诗唱有明确的针对——(史诗内的)听唱者,是一种上下句对应、具有一定对话交流作用的诗句。所以说,一定程度而言,《格萨尔》中的“说”,是说给受众听的,而《格萨尔》中的“唱”,则首先是针对情节中的那个“听唱者”的,其次才是施给情节之外的受众的。也就是说,“说”的受众,是在情节外的演述场域中(的听众或读者);“唱”的受众在史诗情节内,他们主要是那些(被设想)可以听见诗唱内容的“听唱者”,有时是那些以自我抒情的方式进行心绪表露的诗唱者自己。后者之“唱”,类似于“自言自语”,是一种“独白”式的“独唱”,其目的是一种心情的自我抒发或思虑心绪的宣泄,类似于散文说白部分的“心里想”的内容。但二者存在差异:其一,一在“唱”中,一在“说”中;其二,“心里想”是一种“内心思虑”,是一种心理活动,未到唇动齿启的层面,仅有心动念移而已;而“独唱己听”式的“唱”,尽管其唱词乃心之所想、念之所虑,却已动之于口、形之于言了。

既然韵诗歌唱占《格萨尔》史诗很大比例,那么韵诗歌唱的作用就很值得研究和总结。概要来看,其作用主要表现在以下4个方面。

其一,在话语交流中起主要作用,一般的对话都靠“对唱”来实现,以表“祈请”“催动心意”“答应催请”“演说因果事理”和“询问”等。出现最多的也是心情交流、观点互换,这种时候的唱词显得循环往复、来回胶着,比较经典的是“降魔篇”之第二章,这一章基本上全部由唱词组成。以《文库本》为例,这些唱词依次是:(1)嘉擦协噶尔劝谏格萨尔带勇士同行,共38行;(2)格萨尔讲述自己“单独出征”的理由,共36行;(3)格萨尔“交付和托靠国事”,共61行;(4)珠牡敬米酒留王,共56行;格萨尔赞珠牡道依恋,共31行;(5)珠牡连问又感叹,共13行;格萨尔对应回答并安慰,共13行;(6)珠牡赠紫獭衫送别,共15行,格萨尔赠神箭并劝慰珠牡,共13行;(7)珠牡赠“朱红宝堆聚”衫挽留,共18行;格萨尔再给叮咛,共13行;(8)珠牡唱装扮劝王勿亲征,共15行;格萨尔明言神意愿亲征,共23行;(9)珠牡唱“喜”“怒”歌暗示或被抢,共19行;格萨尔对应安慰,共19行;(10)珠牡感叹被弃,骂王“下流”,共17行;格萨尔怒骂坚弃珠牡,共15行。随之,格萨尔三鞭抽马,“疾驰而去”(3)文中有关《格萨尔》原文内容参见:甘肃省《格萨尔》工作领导小组办公室:《格萨尔文库·藏族<格萨尔>》,甘肃民族出版社1996年版。,前往魔国锄路赞,本章结束。上述这些唱词共415行,而全章的说白内容(包括唱词前的提示词所占行数)总共则仅有38行。此处用“行”统计,仅作篇幅比例之相对的、大致的比较之说明用。

“唱”与“白”的篇幅差距如此大(散文说白占全章8%的篇幅,而韵诗歌唱则占近92%的篇幅)的篇章,在《格萨尔》里虽不算很普遍,但《格萨尔》中韵诗歌唱在整个史诗中占极大分量是不争的事实,而以抒情为主的“唱词”的叙事性很弱,所以说,《格萨尔》的抒情性因此被大大加强了。即使是在“贵德分章本”中亦然如此。

其二,单方面告知、禀报某种内容给对方,以表“说明实情”“禀告”“说道”“吉祥封赐”等。当然,《格萨尔》中的诗唱一般都是对人的或者是对神的,但也有对动物的,譬如超同自我悲叹的一段唱词,很明显是属于自言自语一类的心理描摹,超同的口中所“唱”,实际上是超同自己的内心所“想”,在那段唱词的末尾又有向狼群的求饶:“各位老狼求求你,老汉好心劝有言,理解把它记心中,听懂赶快就走远!”,随之又有角如“对野狼唱道”的一段。

其三,表示解释某种缘由。如《文库本》第一册第18页,总管先是大段地用“说白”向聚会的众人铺垫性地交代他将“把讲述的事情概括起来,用三段歌的形式说一说。”还有解释事情的缘由或来龙去脉的。如“‘事情的来龙去脉是这样的。’于是唱道”。有表示“指明”(解答)的:“‘因而,我应当向你详细地指明一切缘起条件,你要牢记在心!’于是,用威镇魔部的无碍金刚自鸣曲调唱道”。

其四,表示营造氛围,是一种赞词。有“献茶”的:“拿起……哈达作衬垫,一手持金灯,一手提银壶,唱起了献茶的吉祥歌曲”。有用歌为欢乐引头的:“行礼道:‘为了今天的缘起,欢乐需要用歌来引头。’于是,不作任何陈述,就唱歌禀报道”。有展示梦兆的:“说完,唱这因梦兆预言而召集岭地部落开会的歌道”。有揭示梦兆的:“说完,唱这解释梦兆预言的歌道”。有安排会议座位的:“待人们聚齐以后,精明能干的牟姜达宗唱起了安排坐位的歌”。有讲说梦境的:“说完,唱起讲说梦境的歌道”。有安排会务的:“说完,用威镇大众的曲调,唱这安排会务的歌道”。有集中誓言的:“唱这集中誓言要点的歌道”。有表“供养”或“供献”的:“‘在你……面前,供献上法界菩提心的曼扎,请你用大悲心来摄受我!’于是,唱歌供养道”,等等。这是从唱段的“引导词”来对唱段的功用分类并予以例举。

关于这种唱段之具体内容的形式与结构,扎西东珠认为:“从形式方面说,《格萨尔》中每个人物(包括神灵、妖魔)的几乎每个唱段,其开头差不多都是向诸神祈祷、敬献颂词(一般是对其神通的夸张性表述),然后介绍对话者自己所在的位置和自己所在氏族、部落、自己的出身、能耐、武器、战马、过去的丰功伟绩等等,接着介绍所唱曲调的功用和这种曲调所富有的象征作用、传统来历等,最后进入正题。”[8]《格萨尔》唱段具体各部分的主要任务和特征大体正如上述所言。只是进入正题之后的各自唱词则表现出千变万化的特征,其内容表现出强烈的反复咏叹的特征:对每样有关格萨尔的物件以重叠堆砌的铺排,依次表达“赞(美)”—“献(上)”—“(祝)愿”之情。

关于《格萨尔》曲调的特点,曼秀·仁青道吉强调,“主要在于它的反复性,一首歌诗往往以一种曲调反反复复、贯穿始终。它大多是每两句就重复,或者每四句才重复”[9]。周而复始的旋律似乎在重复世代感慨与英雄战绩,且人物各有专属各异的曲调。很显然,“反复”“旋律”与“感慨”这些措辞无不在强调:人们在理解《格萨尔》时需要具有的思维转换:“史诗”—“诗歌”—“歌诗”—(有“曲调”的)“歌”——抒情。

三、由叙事—抒情之别到书面—口头之争:防止“斜睨”审美

需要强调的是,《伊利亚特》与《格萨尔》都是叙事文学中的史诗,但从二者的外在形态来来看,《伊利亚特》更重视“叙事性”,而《格萨尔》更重视“抒情性”。二者差异是由多种原因造就的。我们一方面要清晰呈现二者的差异,另一方面更要以此为基来强调,二者之差异,并非“差距”,无高下优劣之分。若优劣之分念头已然被很多学者无意间内化于心,那更反证了我们受西方中心主义和文本中心主义影响之深,又多么地靠近并依赖“文字—写—读”的书面文化传统而远离并疏远“声音—说—听”的口头文化传统。简言之,亲书面而远口头,并不全是进步和优点;看起来“松散”的《格萨尔》是口头文化精髓的体现,所谓的“看不惯”(用沃尔特·翁的话说就是“觉得奇怪”)是书面文化滤镜使然,我们要正视自身已有之理解偏差(或者说误解)。

借用何恒幸暗含功能语言学思考的一句话:“选择就是意义,研究就是选择”[10]来说,本文的立论之所以选择《格萨尔》与《伊利亚特》,除基于二者都是世界著名英雄史诗外,更重要的是要强调:同样作为古代早期长篇叙事文学的典型,中国史诗的风格亦可呈现出不同的侧重点;都是英雄史诗,产生的文化基壤不同,传播的路径与影响媒介不同,更有其各自的走向与外在样貌。深深植根于书面文化的当代学人,很多对由口头演述整理而来的《格萨尔》的语言风格“很不适应”,这说明“对于习惯书面文化思考的大脑来说,口头文化之思维状态的影响效果,显得十分古怪,后者会牵涉无尽的解释,而这样的解释其实大可不必”[11]30。换言之,带着长期以来形成的书面的、文字的而非口头的、口语的固化思维习惯及其意识模式来看待口头文化时,后者显得很不符合前者的诸多方面,从而总体是“古怪的”、不合理的乃至不应该的。此理就好比食不惯苦瓜的人一样,他就没有机会理解苦瓜有一种“不传己苦于他物”的君子品质,更别说其诸多难得之药用价值,遑论理解其“君子之德,君子之功”的内在品质。

吐蕃建立后的奴隶社会时期及其之前“的文学作品,无论是口头的还是书面的,……多采用散文与歌谣间杂的文体”[12]10。《格萨尔》就是在上述这个时期产生的。它基本形成于7-9世纪前后,在10世纪之后,“进一步得到丰富和发展,并出现了最初的手抄本,在民间流传”[12]186。而目前我们用以分析的《格萨尔》“文库本”就是既有直接从民间记录整理的吟唱本,又有来自民间的手抄本,换言之,我们用以文字分析的《格萨尔》是兼有口语文化和书面语文化的两种语言代码的综合体。幸好整理者尽可能多地保留了《格萨尔》史诗以口头性为主的原貌。瓦尔特·沃尔夫拉姆(Walt Wolfram)在1972年做过一些类似于伯恩斯坦在1974年的区分,前者强调在讲述者和聆听者双方都熟悉并共享的语境中,方言或口语这种“公共语言”(public language)(或称“受限语言代码”)之表述的表达效果及其精确性,完全可以媲美书面的、文字语言这种“个性语言”(private language)(或称“复杂语言代码”)[13]。沃尔特·翁认为这种与一般口语思维表达相通的所谓“‘受限语言代码’的运行要依靠语境,需要贴近人的生命世界:……他们的语言表达有一种类似于模式化的特性,并非细致地依循主从关系把他们的思想意图先后链接起来”[11]106,而是任这些思想意图“像一个框架结构上的成串念珠”[14]。而我们上文通过语言学数据统计的《格萨尔》的语言风格与该史诗在整体形态样貌上所体现出来的文体风格等方面的诸特征,“明显就可鉴别出口语文化里的固定套语式和聚合式特征”[11]106,“口承史诗《格萨尔王传》的整体结构更像诗歌吟唱,因为它对人物形象的塑造,重在形式类似的故事情节的并列叠放,大体是一种如抒情诗的复沓叠唱、回环咏叹式的整体结构,因而可称作纵聚合式的。而书面史诗《荷马史诗》则重在主次分明、详略裁剪之后的线性连接,大体是一种前后衔接的横组合式”[15]。该分析观点,更能呼应“《格萨尔》—口头性—聚合式—抒情性;《伊利亚特》—书面性—组合式—叙事性”这种对应关系的论证。

我们可以进一步从索绪尔的语言与文字的关系角度来思考“口头”与“书面”的关系:“语言有一种确定而稳固的传统,那就是不依赖于文字的口耳相传的传统,只不过书写形式的威望使我们看不见罢了。……到后来,人们竟然忘掉了一个人学习说话是在学习书写之前,进而把两者间的自然关系给颠倒了。”[16]24-25习惯了用书面文字来输入、输出文化信息的当下的书面文化的知识精英,想不通那位能够完整吟唱篇幅达到《伊利亚特》几十倍长度的藏族《格萨尔》的民间诗人扎巴是“一位年届八旬、目不识丁的老人”[17],而且在中国藏族口头文化圈层中,这种与文字书写无缘、把语言的口头性发挥到远超书面文化思想意识理解边界的史诗诗人,曾经是有数十人之多的。我们无需担心口语文化的生产力、生存力与影响力,也无需过高估价书面文化在人类进步中的作用并忽视其缺点。在此方面,很多深刻思考“语言—思维—文化—人类进步”诸层面间互动关系的时代智者都在试图“拨云见日”:索绪尔警醒于“书写之词”与“它所表现的口说之词”“紧密地混在一起”并“篡夺了”后者“主要的作用”而给人形成了书写比口头更重要的“错觉”,而且“该错觉是任何时候都存在的”,他强调“若无文字,语言的保存绝不会受损害”[16]23-24。所以说,要清醒意识到我们已经过多信赖文字,进而遭其挟持而变得视野偏狭,忽略乃至有了贱视声音的愚蠢倾向。

弗里从研究史诗来思考口头文化之相较于书面文化的诸多魅力与优势之后,开启自己的《口头传统与互联网:思维路径》(Oral Tradition and the Internet:Pathways of the Mind)思考,他不厌其烦地强调口耳交流的口头传统的优点及其与互联网的共通性,并说明用“思维路径”对抗文字—写—读的书面文化的必要性目的:“因为我们所做的一切初衷,只不过是为了挑战线性书籍与页面的默认媒介以及它们所包含的一切。我们将探讨文本的本质(向后阅读),并究问这是否就是能够交流的全部。”[18]2在超越常人思维去重视口头文化中的“交流性”方面,可以说,弗里与索绪尔、沃尔特·翁、沃尔特·沃尔夫拉姆及伯恩斯坦等这一系列大师们的思路是相通的:解构文字—书面文化中心主义,让“被禁音”的声音—言语—交流,从被屏蔽的后台走出来、被重新认识并展示它应有的魅力。弗里说:“正如沃尔特·翁经常说的,‘交谈永远不会结束。’在这方面,‘思维路径项目’遵循自己的信念:它是一个启发性的、朝向进一步发现的刺激,因此它必须永远尽可能保持在建设之中。”[18]26无论“交谈”“启发”“刺激”,还是“建设中”,这统统都是久已被文字写读主义所矮化的口耳交流主义的最核心元素。

概言之,《格萨尔》与《伊利亚特》这两部伟大史诗在目前所赖以分析的书面文本层面上的对应性差异明显,前者抒情性强烈,叙事推进中的时间性不如后者那样强烈。其成因是复杂多样的,其中最不可忽略的是,《格萨尔》千百年来以至今日的基本传承方式是口头而非书面,简言之,民间“不识文字”者的非书面的、口耳声音的“不间断的、不受文字干扰的”承传“思维路径”的作用,最需注意。而且,惯以书面文化思维意识体系来思考的每一个研究者,都会不自觉地走入一个既定的书面文本中心主义的自迷圈套,用已经书面文字定型了2 500多年的《伊利亚特》为滤镜,去观测目前尚流淌在声音语言而非文字语言表达中的《格萨尔》,是一种“斜睨”的审美,是值得警醒的“不适恰”。需要重申的是:比较文学的“比较”不是停留于比较对照的见高下优劣,而是基于“打破固有疆界”的思维导向和寻求启示的学术意图。