婚礼亲迎中的告庙礼研究

2021-11-24关长龙

田 琛 关长龙

一、引言

在儒家传统观念中,婚礼并不只是婚姻主体个人之间的事,更联结着两个家族的世代传承。《礼记·昏义》云:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也。”[1]上事宗庙、下继后世即成为婚礼最根本之礼义所在。也正因此,在整个婚姻仪式的进程中,祖庙占据着十分重要的地位:男家必须先受命于庙然后行事,女家也要在祖庙中受礼,以表达尊敬、慎重之意:“纳采、问名、纳吉、纳征、请期,皆主人筵几于庙,而拜迎于门外,入,揖让而升,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也。”[1]

然而,由于礼经记载不详,关于婚礼中男女两家告庙的具体时间与仪程细节,一直存在争议。亲迎作为婚礼六礼中的最后一个仪节,新婿往迎前是否告祭先祖,自汉以来历代礼学家亦各有观点,官修礼典之仪注也各依时代及婚主身份阶层而相异。就士庶婚礼来看,唐敦煌书仪中有丰富的亲迎告祖相关资料可供考察;至宋代,朱熹等一批家礼撰著者依据各自对于礼俗的取舍而厘定亲迎告祖的时间与具体仪程;明清以降,民间婚礼亲迎则多遵《家礼》。本文将在厘清古礼仪注的基础上,考察历代亲迎告祖仪程的传承与变迁,探究亲迎告祖仪式的根本礼义所在,以为当代婚礼重建提供可资信赖的参考资源。

二、亲迎告庙礼辑说

《仪礼·士昏礼》亲迎一节中,对男女两家亲迎前所需的陈设做了详细说明。其中男家设鼎、洗、酒馔等,皆为新妇抵达后成礼时所用;女家则与前五礼一样,强调要为祖神布席:“筵于户西,西上,右几”[2]。因此从礼经文本来看,亲迎似只有女家告庙,而男家并没有相关仪注可依。就古礼亲迎前男家是否需要告庙,历代一直有不同观点。

(一)男家不必告庙说

认为男家亲迎无需告庙的,以《白虎通》、《仪礼》贾疏为代表。对于男家不告庙的理由,又各有不同。《白虎通》言:“娶妻不先告庙者,示不必安也。”[3]就是说,亲迎时婚姻尚不算正式成立,因此不应告庙而叨扰先祖。贾公彦则认为,女子嫁人,是以“先祖遗体”赴外族,而男家只是娶妇入室,轻重不同,女家礼本应重于男家,故女告而男不告:

父礼女者,以先祖遗体许人以适他族,妇人外成,故重之而用醴,复在庙告先祖也。男子直取妇入室,无不反之,故轻之而用酒,在寝。知醮子亦不在庙者,若在庙,以礼筵于户西右几布神位,今不言,故在寝可知也。[4]

案此二说,《白虎通》偏于男家而言,贾疏则偏于女家而言,却皆有其不通之处。《白虎通》言“不必安”故而男家不告祖,但若从女家角度而言,新妇同样是要待成妇礼之后才可算正式安定于男家,为何女家嫁女需告庙,而男家娶妇却不告?另一方面,贾公彦认为女子出嫁离开便不再返回,因此女家所行仪式应当比男家更为隆重,但对男家而言,婚礼更是事宗庙、继后世的大事。对女家而言是本族血统的外流,对男家而言则是外族血统的渗入,两者于礼并无轻重之分。

由于《白虎通》与贾疏对后世影响较大,清儒中亦不乏持此意见者。如刘沅《仪礼恒解》,就是据前二者又加以演绎,认为不仅男家不告,即便女家也没有专门的告祖之仪:

但设坐依神而临其礼即是告,非别有奠酒、瘗币之仪也。壻家来迎并无筵于庙之文,盖纳吉请期两番命卜于庙门,则斋戒以告鬼神之义已备,故亲迎不必更行告庙之仪也。[5]

刘沅此说,实际上是从另一角度解读了“告”的含义:于女家而言,“告”即布神席供先祖凭依而观礼;于男家而言,“告”则是在纳吉、请期时卜于庙门,即为“告鬼神之义已备”。依此,则不仅亲迎前无需告庙,在婚礼的整个六礼仪程中,男女两家都不再需要举行传统意义上完整的“告祖”仪式。

此外,学者舒大刚等认为,贵族阶层虽有在亲迎前告庙的做法,但“告庙之礼的重点和意义在于举办大事之前‘将行’,并非为婚姻所专设”,因此男家亲迎前是否举行告祖仪式,并不影响婚礼的合法性。[6]

(二)男家亦需告庙说

与《白虎通》、贾公彦等不同,孔颖达、胡培翚等则认为,古礼亲迎男家亦需告庙。论证思路主要有二:一是从《仪礼》与《礼记》的经注文本出发,首先论证婚礼六礼男女两家皆当告庙,次而以亲迎为六礼之一,则亦当有告庙之仪;二是以《左传》等史料为据,明确古礼亲迎逆妇前确有告庙之事实。

《仪礼·士昏礼》及《礼记》中的相关仪注,主要有以下四条:

第一条,《仪礼·士昏礼·记》:凡行事,必用昏昕,受诸祢庙。[7]

此条下郑注云:“用昕,使者;用昏,壻也”;贾疏:“‘用昕,使者’,谓男氏使向女家纳釆、问名、纳吉、纳征、请期五者皆用昕……云‘用昏,壻也’者,谓亲迎时也”。[7]据此,则“凡行事”是囊括了婚礼自纳采至亲迎六礼而言的通例。胡培翚①、黄以周②等认为,“受诸祢庙”即指在祢庙中受命于先祖,因此婚礼不仅亲迎前应告庙,实际上六礼皆需有相应的告祖仪式。

第二条,《仪礼·士昏礼·记》:某有先人之礼。[4]

郑珍提出,婚礼男家致礼于女家,礼辞皆曰“某有先人之礼”,既然礼自“先人”而来,则男家必先告于庙,自先祖处受礼。③

第三条,《礼记·文王世子》:五庙之孙,祖庙未毁,虽为庶人,冠、取妻必告。[8]

此条下郑注云:“告于君也。”[8]孔颖达疏《左传》昭公元年(前541)楚公子围告于庄、共之庙而迎公孙段氏时援引郑注,言“亦既告君,必须告庙,君尊,不主臣昏,故围自告也”[9],以证逆妇告庙之仪。

第四条,《礼记·曲礼》:男女非有行媒,不相知名,非受币,不交不亲。故日月以告君,斋戒以告鬼神,为酒食以召乡党僚友。[10]

孔颖达疏《诗经·齐风·南山》“取妻如之何?必告父母”一句时,援引此条,认为“娶妻自有告庙之法”[11],并结合《士昏礼》中女家纳采仪注,认为“其后诸礼皆转以相似,则礼法皆告庙矣。女家尚每事告庙,则夫家将行六礼,皆告于庙”[11]。毛奇龄则提出亲迎逆妇依礼需“娶则告迎,入则谒至”,而此条“斋戒以告鬼神”,即是指男家亲迎前告祖往迎之礼[12]。

以《左传》为凭者,主要在以下两条:

第一条,隐公八年(前715)四月,郑公子忽如陈逆妇妫,“先配而后祖”:

四月甲辰,郑公子忽如陈,逆妇妫,辛亥,以妫氏归,甲寅,入于郑。陈鍼子送女,先配而后祖,鍼子曰:“是不为夫妇,诬其祖矣,非礼也,何以能育。”[13]

关于郑忽先配后祖的行为,杜预将“配”释为亲迎逆妇,“祖”释为亲迎前的告庙之仪,所谓“先配而后祖”,就是说郑忽未告庙受命而先逆妇妫:“礼逆妇,必先告祖庙而后行,故楚公子围称告庄、共之庙。郑忽先逆归而后告庙,故曰先配而后祖。”[13]

第二条,昭公元年(前541),楚公子围娶公孙段氏,“告庄共之庙而来”:

元年春,楚公子围聘于郑,且娶于公孙段氏……既聘,将以众逆。子产患之,使子羽辞……令尹命大宰伯州犂对曰:“君辱贶寡大夫围,谓围将使丰氏,抚有而室。围布几筵,告于庄、共之庙而来。若野赐之,是委君贶于草莽也,是寡大夫不得列于诸卿也。”[9]

公子围奉君命聘于郑国,聘礼结束后,欲率众入城迎娶公孙段氏。郑子产担心其趁机作乱,便希望他逆妇于城外。公子围不从,命大宰伯州犂驳之,称自己是依礼告庄、共之庙而来,亦当依礼而受女于庙,不应在野外成礼。案庄王为公子围之祖,共王为其父,因此其称“告于庄、共之庙而来”,亦即是告于祖祢之庙而来。孔颖达于此解释道:“聘礼,臣奉君命聘于邻国,犹尚释币于庙乃行。况昏是嘉礼之重,故围自布几筵,告父祖之庙而来也。”[9]

(三)小结

综上所述,结合《诗经·齐风·南山》“取妻如之何?必告父母”句、《礼记·曲礼》“斋戒以告鬼神”条及《左传》楚公子围告庄共之庙等经注文本来看,婚礼需告庙这一点,应是毋庸置疑的。产生分歧的关键点,在于究竟应在六礼中的哪一礼告,是否当在亲迎前告,抑或是六礼皆告的问题上。笔者认为,除去后人注解中或有去古已远而不解其义的部分,《仪礼·士昏礼》经文中所言“凡行事,必用昏昕,受诸祢庙”一条,可看做是解决这一问题的关键。自汉以来,对于“受诸祢庙”一句的争议主要在于两点,一是此句是否就六礼而言,亦即亲迎是否在其所指范围之内;二是是否兼论男女两家之仪。首先,这一句在“记”之第一条,上承“士昏礼”之总括;“用昏昕”之言,也是结合前五礼“用昕”与亲迎“用昏”一并指示的,故应当视为婚礼六礼之通例。其次,礼经省文,若每一具体仪节都只孤立于条文内考量,则未详之处甚多。纳采至请期五礼皆立文于女家而不提男家仪节,且女家六礼皆布神席而受礼于庙,男家祖祢却概无涉及,即使显然必须由男家卜于庙的纳吉礼,也没有提及相关的告庙仪式。基于此,以男女家仪节互文为解更合经义,而不应简单地以礼经不言就认为男家没有相应仪节。要言之,“受诸祢庙”一句,当以兼论男女两家六礼之通例而言。再具体到亲迎逆妇前的告祖之仪,《左传》中楚公子围告于庄共之庙乃行之记载,则可看做信史。

此外,从婚礼的基本礼义而言,亲迎告庙也有其不可省简的理由。在儒家的传统婚礼中非常重视家庙。这是因为,供奉先祖的家庙象征着神圣的“家族意志”。纳采问名后须“归卜于庙”,得吉兆方可定婚姻,就是对此最直接的体现。甚至可以说,在整个婚礼向前推进的过程中,先祖作为家族意志的象征,并不只是作为旁观者在场而已,而是在某种程度上被视为重要选择的决策者与行事命令的发出者。亲迎作为六礼的最后一个亦是最为重要的环节,新人将第一次在真正意义上“相接”,从此作为共同主体,成为家族成长链条中的一环,肩负起上事宗庙、下继后世的责任。在直面这些即将到来的重大变化时,新人无疑是忐忑而惶恐的。从这一意义上而言,新人亦需要通过神圣而庄重的告祖仪式,建立起与先祖、家族的沟通与融合,感受家族的认同与庇护,从而获得身心上的安顿。

还需注意的是,上揭毛奇龄、舒大刚等人亦提及亲迎中的“告出”“告返”之礼。案广义的告庙当有“大中小”三种形态,其小者即以言语告之,若日常小事或出行归家的告出、告返等;其中者则以香物告奠,小、中之告庙皆不必请神降临献祭;其大者则行降神献祭分胙的完整祭仪。就礼义而言,新郞亲迎逆妇,临行前与返回时的告出、告返是通礼,可以不必专为揭出强调,而文献所载的亲迎“告庙”之礼,亦即本文所探讨的亲迎告庙礼,则是在告出、告返之外,为亲迎所专行的告庙祈安之礼,二者在礼义与礼节轻重上皆有区别。

三、亲迎告庙礼的践行沿革

(一)唐以前之事例

另一方面,传世文献中有关唐以前亲迎告祖的记录,除了上文提及的《左传》隐公八年与昭公元年二则之外,还有《汉书》元始四年(4)平帝纳孝平王皇后一则:

(太后)遣长乐少府夏侯藩、宗正刘宏、少府宗伯凤、尚书令平晏纳采,太师光、大司徒马宫、大司空甄丰、左将军孙建、执金吾尹赏、行太常事太中大夫刘歆及太卜、太史令以下四十九人赐皮弁素绩,以礼杂卜筮,太牢祠宗庙,待吉月日。明年春,遣大司徒宫、大司空丰、左将军建、右将军甄邯、光禄大夫歆奉乘舆法驾,迎皇后于安汉公第。[15]

此条中记录了“以礼杂卜筮,太牢祠宗庙”,但未明示此为六礼中具体哪一个仪节的告庙。杨树达推测“‘待吉月日’者,盖已请期而告于宗庙也”[16],亦即为亲迎前的告庙。案两汉时期《仪礼》长期在礼学中处于主导地位,不仅立于学官,两汉礼制亦是“推《士礼》而致于天子之说”[17]。汉平帝纳后时亲迎前的告庙之仪,应当也是推自《士昏礼》而加繁所成。综合前引先秦至两汉的几则史料来看,或可推测,古礼所谓亲迎告庙,并非限定于亲迎当日举行,而是在亲迎事宜既定后到亲迎前的时间段内,择日将亲迎之事告于祖祢即可。

(二)唐代亲迎告庙之仪注

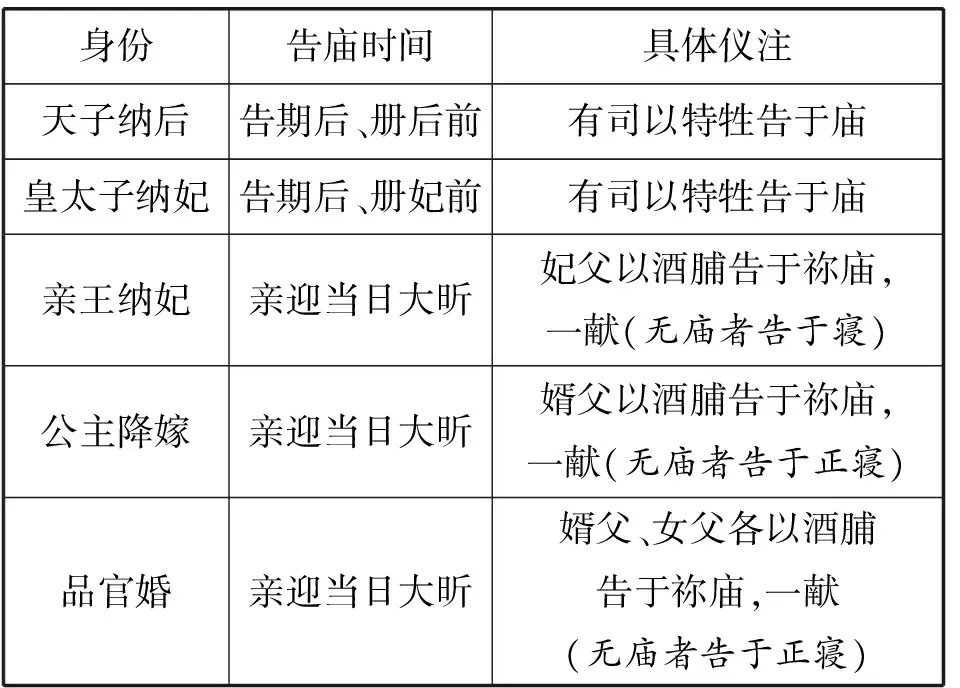

唐以来,由于官修礼典的系统化及民间书仪的丰富,婚礼各仪节仪注更加明确。唐《开元礼》中规定了自天子至品官的婚仪,其中亲迎前告庙仪节的设置如下(表1):

表1 《开元礼》亲迎告庙仪注[18]

天子及太子,亲迎前告庙并非在亲迎当日,而是需要特择一日行之。这一做法也合于汉以前所见的事例。亲王以下至品官,亲迎告庙安排在亲迎当日的黎明时分,而醮子往迎依礼是在黄昏时,两个仪节之间实际上是有相当一段时间间隔的。需注意的是,亲王纳妃只注妃父告庙、公主降嫁只注婿父告庙,亦即除天子与皇太子外,皇室成员无论男女,亲迎当日皆无谒祖之仪,品官婚则男女两家都需告庙。此外,《开元礼》中还注明“无庙者告于正寝”,肯定了告祖仪式不限于在祖祢之庙中举行,这也可看做是对《仪礼》经文中男家告祖醮子在寝而不在庙的一种解释。

唐代民间婚礼的告祖仪式,则可从敦煌书仪中窥其一斑。《大唐吉凶书仪》(S1725)中所载初唐礼俗,在醮子往迎前有“启祭先人”之仪:

成礼法,先须启祭先人,祭法:在于中庭近西置席,安祭盘,祭人执酒盏曰:“敬启云考妣之灵:(长子、小儿)甲某乙年已成立,某氏不遣,眷成婚媾,择卜良辰,礼就朝吉,设祭家庭,众肴备具,伏愿尚飨!卑者再拜。”婿父在庭前,面向南坐,儿面向北立,父告子:“自往迎汝妻,承奉宗庙。”子答曰:“维,不敢辞。”再拜如出。[19]

与《开元礼》不同,《大唐吉凶书仪》所载“成礼法”,告祖与醮子往迎两个仪节的连接显然要更加紧密。这或许是由婚者身份、等级不同造成的,抑或民间婚礼在实际操作中为行简便,而将“亲迎告庙”与新婿临行前的“告出”之礼合二为一了。遗憾的是《大唐吉凶书仪》中只记录了男家告祖之仪,未见女家仪注。结合杜友晋《新定书仪镜》(P2619④)与张敖《新集吉凶书仪》(P2646)等书仪中所录嫁娶祭文来看,男女两家祭文的结构内容基本一致,仪程也应类同。以《新定书仪镜》所载嫁娶祭文为例:

男家祭文:维年月日朔,某谨荐少牢之奠(亦云清酌),敢昭告于祖考(考妣)之灵,某子某乙、年已成冠,礼有纳聘,宗继先嗣,与某氏结姻,克用今日吉辰,不敢自专,谨以启告,伏愿听许,伏惟尚飨。某等再拜!

女家祭文:维年月日,某谨荐少牢之奠(清酌),敢昭告于祖(考妣)之灵,第某女年及初笄,礼适某氏,五礼已毕,克今日吉辰,不敢自专,谨以启告,伏愿听许,伏惟尚飨。某等再拜![20]

祭文的主要内容是昭告祖先亲迎的具体事宜,即某年月日、家中第几子(女)将与某氏成礼。祭文中在报告完亲迎事宜后,特言“不敢自专,谨以启告”,直观地表达了在亲迎之事上对家族先祖意志的尊重。这也是在仪程设计上,应将亲迎告庙设置在亲迎当天所有仪程开始前的原因。

(三)宋元时期亲迎告庙之流变

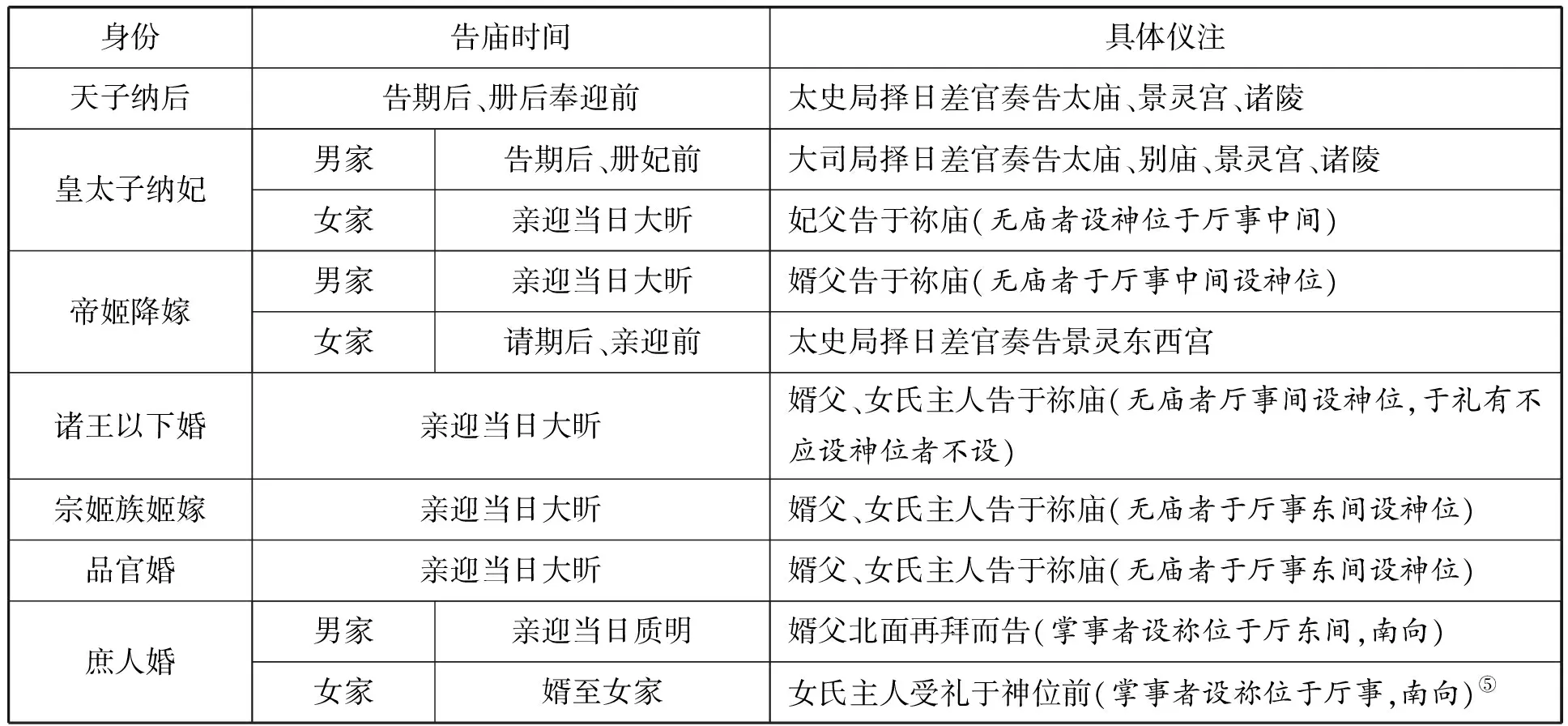

宋《政和五礼新仪》中所列自天子纳后至庶人娶妇的告庙仪节如下(表2):

《政和五礼新仪》所定婚仪大体沿袭《开元礼》,在亲迎告祖这一仪节上,又更加清晰。自皇太子以下至品官,男女两家亲迎前都要祭告先祖,太子及帝姬是提前择日而告,其他则是在亲迎当日黎明告祖。此外值得注意的是,《政和五礼新仪》中设有“庶人婚仪”,这是庶人礼第一次被纳入到官方礼制体系中。从表2可以看出,庶人亲迎告祖之仪,与品官以上仍有区别:即男家言“再拜而告”,女家却不明言“告庙”,只说“受礼”。然既受礼于先祖,则亦当有告祖之仪。

表2 《政和五礼新仪》亲迎告庙仪注[21]

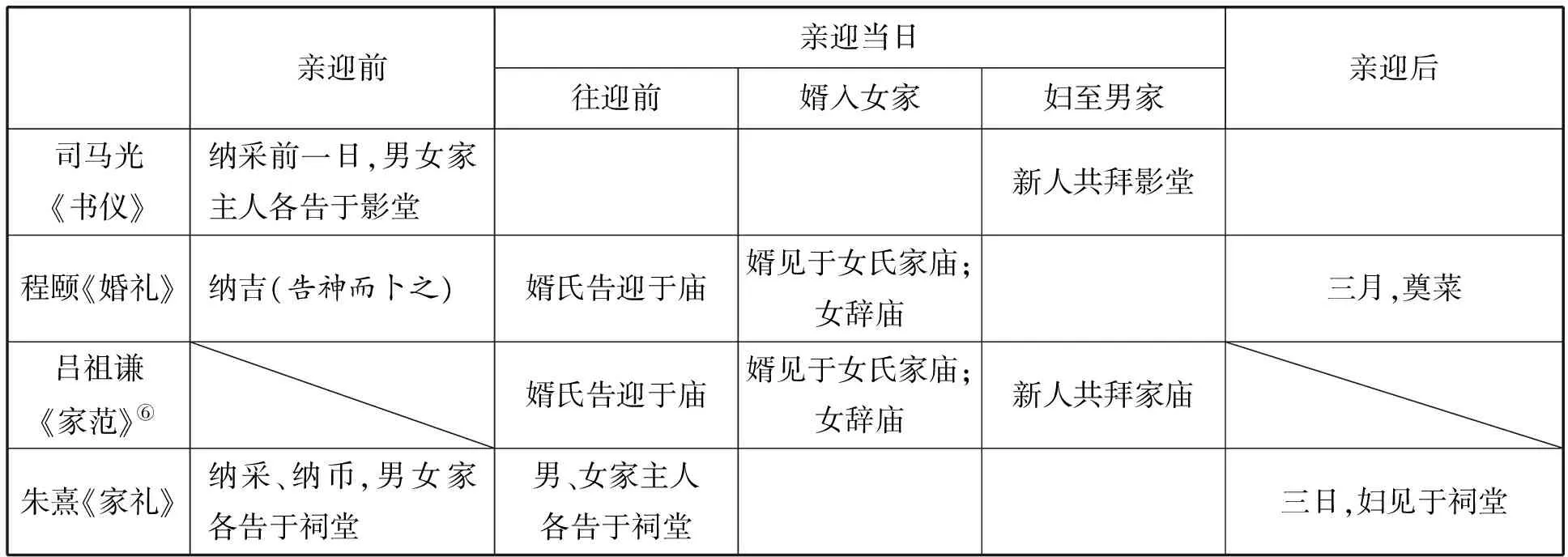

另一方面,为了满足士庶阶层对礼的追求,两宋时期还涌现了一批以司马光、程颐、朱熹等为代表的家礼撰著者。他们以古礼为本,并结合时俗,试图制定出更具有广泛适用性的婚仪规范。就婚礼告庙的具体时间与仪程,自司马光《书仪》、程颐《婚礼》到吕祖谦《家范》、朱熹《家礼》,亦根据制定者对古礼与时俗的理解而各有取舍,表3即为诸书告祖仪节整理辑录。

表3 宋代私修礼书所载婚礼告庙仪注[22]

从表3可以看出,四人分别对婚礼中的告祖仪程做了不同的设计。归纳而言,亲迎当日告祖时间节点的设置主要有三个:第一个,整个亲迎仪式启动前(男女两家各自告祖);第二个,婿抵达女家后(婿见女氏先祖);第三个,妇抵达男家后(新人共拜男家先祖)。三个时间节点告祖的意义,各有侧重:亲迎仪式启动前的告庙,是行事前的祈安之祭;婿见女家先祖,是受女谢祖之礼;妇至男家共拜祖祢,据司马光言,则是以时人“拜先灵”之俗代替古礼三月庙见的成妇之礼⑦。其中第一个为古礼,第二、三个则是时人所行之俗礼,四人在古礼与时俗之间做出了不同程度的调和。笔者认为,朱熹的安排要更为合宜。唯需补充的是,尽管《家礼》“昏礼”篇中没有专门提及,但据其“祠堂”篇中“出入必告”之制[23],亲迎当日新婿为逆妇而出入家宅时,亦当向先祖行告出、告返之礼。

朱熹《家礼》厘定的亲迎告庙仪程,对宋元以后所行婚礼习俗有很大影响。考察宋元时期流行的民间日用类书,可以发现其中婚礼仪注多依《家礼》。但同时也应当注意到,在作为理想仪程规范的仪注之外,类书中“祝文致语”等更偏重于实际运用的礼辞集锦篇目,却多不见亲迎前的告庙祝文,只收录新人共拜先祖神祇的“拜堂致语”。结合《东京梦华录》与《梦粱录》中嫁娶仪节的记载⑧,可知民间婚礼在实际操作中也有同样的仪节简省的情况。

(四)明清时期亲迎告庙之仪注

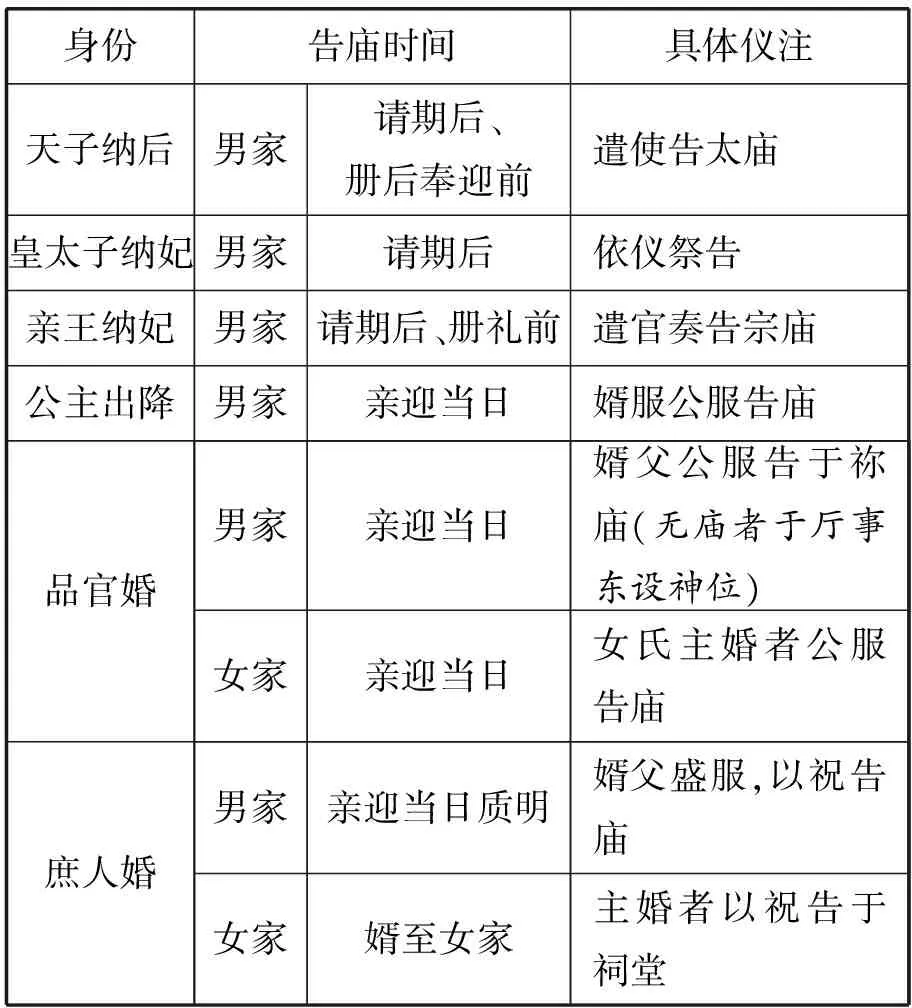

明洪武元年(1368),朱元璋建国之初即下令“民间嫁娶,并依《朱文公家礼》”[24],此后朱棣在永乐(1403-1424)年间又“颁《文公家礼》于天下”[25]。《明集礼》中,品官以上告祖婚仪大体沿袭唐宋之制,庶人婚则主要遵循朱熹《家礼》,将《明集礼》与《政和五礼新仪》中庶人亲迎告祖仪节进行对比,可以发现《明集礼》不再采用后者女家“受礼于祢位前”的描述,而是依据朱熹《家礼》,明确规定了女家主人须“告于祠堂”(表4)。

表4 《明集礼》亲迎告庙仪注[26]

至清代,由于民族文化与礼仪传统的不同,情况则又有改变。从《清通礼》所定婚仪来看,皇室成员中,只有皇帝大婚时需在亲迎前一日告庙,此外皇子、公主、亲王等皆未言及告庙。品官士庶婚礼,则采取了《白虎通》等对《士昏礼》的解读,女家需“告于庙”或“告于寝”,男家只言“醮子”而未明言“告庙”(表5)。

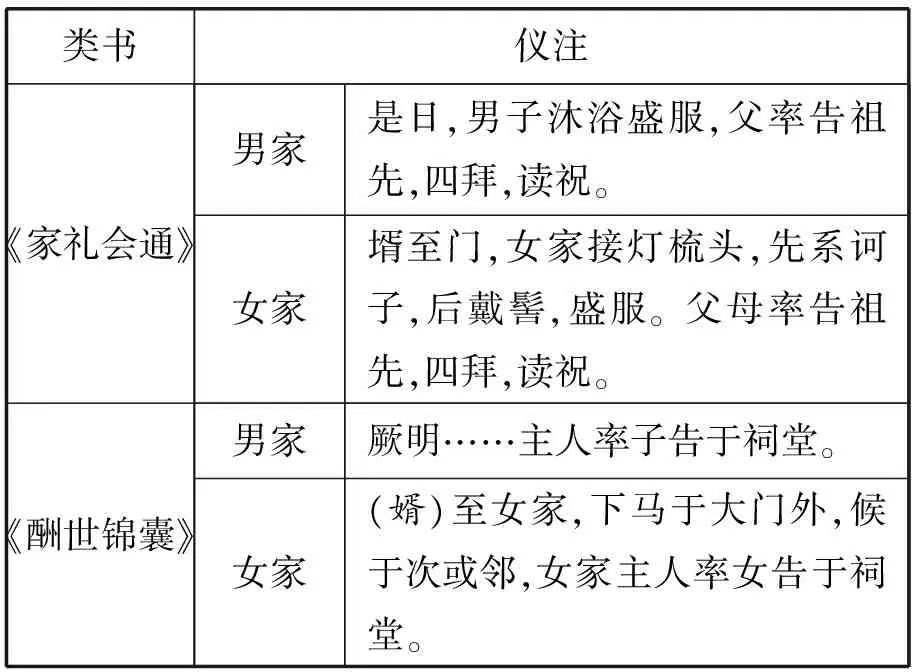

清代民间婚礼亲迎告庙的实际情况,亦可从流行于民间的日用类书来考察。分别刊行于雍正、乾隆年间的《家礼会通》与《酬世锦囊》中,均载有亲迎告祖之仪节。从二书所载亲迎仪节来看,皆遵循《家礼》之原则,男女两家分别在醮子、戒女前告祖(表6)。

表6 《家礼会通》与《酬世锦囊》所载亲迎告庙仪注[28]

可以认为,正如《家礼》对《明集礼》产生的影响,《家礼》自明初以来,不仅被纳入官方礼制,也由于政府的认可与推崇,在民间得到了广泛的普及;而《家礼》中亲迎告祖仪节的设计理念,对后世民间婚礼亦产生了广泛的影响⑨。

四、结语

综上所述,可以明确,男女两家在亲迎前告庙确为自先秦起即被奉行的古礼。汉唐以降,在官民的礼典仪注和礼仪实践中,根据婚姻主体的身份不同,亲迎告庙的具体时间也或有不同。具体来说,天子及皇族,多在亲迎前期特择一日告庙,品官庶人则在亲迎当天黎明告庙。此外民间亦有在子女临行前告祖的情况,此应视为是将亲迎专有的告庙仪式与“告出”之通礼合并而行。此外,司马光、朱熹等宋代家礼撰著者,依据各自对礼俗的理解与取舍,对亲迎告祖仪节做了不同的设计。朱熹《家礼》厘定男女两家各自在亲迎仪程开始前告祖,将当时已被混淆的亲迎告庙与告出告返之仪又重新区分开来,并对明清乃至近当代民间亲迎礼俗产生了深远影响。

尽管形式名目不同,自先秦以来亲迎告庙仪式事实上一直延续发展着。在当代许多地区,虽然家庙、祠堂等传统祭祖设施已经衰没,但仍保留着新婚之日向厅堂中供奉的先祖牌位祭拜,甚至专程赴先祖墓地祭告的习俗。对于亲迎告祖的重视,从儒家传统文化基因的角度看,婚姻关系着两个家族的联结与传承,因此在传统婚礼中,家族意志自然而然地被摆在更为重要的位置,新人通过与家族精神的沟通与融合寻求庇佑,从而获得身心安顿。另一方面,这也是由婚礼作为人生过渡礼仪的神圣性所决定的。过渡礼仪往往通过一系列神圣的器物、语言及行为等构建一个神圣时空,以引导仪式主体完成人生角色的转变,帮助其顺利过渡到即将到来的人生新阶段。就婚礼而言,目的在于通过一整套“敬慎重正”的仪式⑩,帮助新人确立正确的家庭伦理观念,这对游移于古今中西而取舍失据的当代婚礼仪式重建无疑具有重要参考意义。

注释:

① 《仪礼正义》:“昕,阳始也。昏,阴终也。受读如受命文考之受,谓命于祢庙,然后行事也,盖据壻家言之。”见(清)胡培翚.仪礼正义[M].江苏古籍出版社,1993:203-204.

② 《礼书通故》:“本《记》言‘凡行事必用昏昕,受诸祢庙’。昏谓亲迎时,昕谓纳采、问名、纳吉、纳征、请期五者,说见贾疏。受诸祢庙即告庙也。”见(清)黄以周.礼书通故[M].中华书局,2007:246.

③ 《仪礼私笺》:“男家当遣使醮子及使者反命之时,亦必于庙之户西设筵右几以依神,使若祖父临之,然后行事决矣。如此则两家于六礼,直以祖父临之,不止于一告,使祖父知有此事而已。故其致辞并称‘某有先人之礼’,言此礼由先人非由已也明乎。”见(清)郑珍.仪礼私笺[C]//.《续修四库全书》编纂委员会编.续修四库全书(第93册).上海古籍出版社,2002:275.

④ 写卷P2619,原定名《残书仪》,谭蝉雪据P3849等校验,认为P2619实为京兆杜友晋《新定书仪镜》,是盛唐之作。参见谭蝉雪.敦煌婚姻文化[M].甘肃人民出版社,1993:28.

⑤ 《政和五礼新仪》庶人昏仪“亲迎”节中,言女家“主人受礼如请期仪”;“纳成请期”节中,则言“主人受礼如纳吉之仪”;“纳吉”节中,言“主人受礼如纳采之仪”。亦即自纳采以下,纳吉、纳成请期、亲迎,女家主人受礼之仪皆同于纳采。考庶人昏仪“纳采”节:“掌事者设祢位于厅事,南向,主人受礼于神位前,迎媒氏于门外。”见(宋)郑居中等撰.政和五礼新仪[C]//.中华礼藏·礼制卷(总制之属第3册).浙江大学出版社,2017:1108.

⑥ 吕祖谦《家范》只记亲迎前一日陈设与亲迎当日仪注,故此表内未录其前五礼及亲迎后之告庙仪程。

⑦ 司马光在新人共拜影堂一节后注曰:“古无此礼,今谓之‘拜先灵’,亦不可废也。” 其后又曰:“古有三月庙见之礼,今已拜先灵,更不行。”见(宋)司马光.司马氏书仪[C]//.北京大学《儒藏》编纂与研究中心编.儒藏(精华编第73册).北京大学出版社,2012:1062、1065.

⑧ 《东京梦华录》载北宋婚仪,未提及亲迎前告庙之仪,只在新妇至男家后,新人要一同参拜家庙:“婿于床前请新妇出……至家庙前参拜。”见(宋)孟元老.东京梦华录[C]//.东京梦华录(外四种).古典文学出版社,1956:31;至南宋《梦粱录》,则不仅要参拜家庙,还要拜堂次家神及在场诸亲:“参拜堂次诸家神及家庙,行参诸亲之礼。”见(宋)吴自牧.梦粱录[C]//.东京梦华录(外四种).古典文学出版社,1956:306.

⑨ 明清地方志中所载冠婚丧仪,大多合于《家礼》,直言“遵文公家礼”者亦不在少数。关于《家礼》对明清以来民间礼仪的影响,亦可参照杨志刚.《朱子家礼》:民间通用礼[J].传统文化与现代化,1994(4):40-46.

⑩ 《礼记·昏义》:“敬慎重正,而后亲之,礼之大体,而所以成男女之别,而立夫妇之义也。” 见(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏.礼记正义[M].中华书局影印十三经注疏本,1980:1680-1681.