宁南山区生态环境与社会经济的耦合协调发展

2021-11-23郝梦露彭守璋

郝梦露, 彭守璋

(1.中国科学院 水利部 水土保持研究所 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100; 2.中国科学院大学 研究生院, 北京100049)

实现社会经济与生态环境的协调发展是处理经济增长与环境保护间关系的最佳选择,也是可持续发展战略的基本内涵[1-3]。但随着社会的进步,城镇化和工业化水平的不断提高,消耗和占用了大量的自然生态资源[4],在此背景下,生态破坏、资源枯竭等一系列环境问题日益突出,这些问题严重影响着人类的生活质量和生存条件,生态环境问题业已成为制约区域经济发展最为突出的问题[5]。探讨生态环境与社会经济之间的相互作用关系,了解其耦合发展规律,从而制定适当的发展战略,是学术界研究的热点问题。

国内外学者在生态环境与社会经济系统耦合协调发展关系方面进行了大量的研究,并取得了丰富的成果。目前,国外最具代表性的研究是围绕环境库兹涅茨曲线展开的系列研究[6],而国内的研究围绕指数加成及计量分析法[7]、变异系数和弹性系数法[8-9]、模糊及灰色理论法[10]、系统演化及系统动力学方法[9,11-12]、数据包络分析法、结构方程模型法等[12]方面进行[13]。张佰瑞等[14]计算了“十一五”初期31个省级行政单位以及全国和四大区域的协调发展系数,张青峰等[8]使用变异系数法,在耦合模型基础上,提出黄土高原生态与经济系统耦合发展的评判标准和基本类型,并对黄土高原各县域生态与经济系统协调发展状况进行了研究。系统间耦合协调发展关系的研究范围尺度也涵盖了区域、流域、城市群、三角洲地区以及省和市[15]。如温彦平等[16]对长江中游城市群的产业结构与生态环境耦合协调关系进行了研究,苏宏枝等[17]对黄河三角洲地区的人口—经济—环境系统的耦合协调发展状况进行了研究。这些成果为本研究对宁南山区自然生态系统与社会经济系统耦合协调发展状况及趋势的进一步探讨提供了借鉴和参考。

宁南山区生态环境脆弱、自然条件恶劣,西海固地区被联合国认定为不适合人类居住区域,更有“苦瘠甲天下”之说[18]。这里也是全国十大集中连片贫困区之一,是宁夏贫困人口的聚居区,约占宁夏自治区贫困人口的70%。区内社会经济落后、群众脱贫任务艰巨[19]。由于该生态十分脆弱,以及人口增长带来的环境压力进一步增大,其经济与资源、环境之间的矛盾日益突出。

尽管张青峰等[8]已在包含宁南山区的整个黄土高原地区探讨了其生态与经济系统耦合发展水平,但其研究集中在2005年前后,为现阶段宁南山区生态保护与经济发展提供的参考信息不足,并且未对宁南山区所辖县区发展做出针对性建议。基于此,本研究针对宁南山区现阶段以及过去时期的生态环境与社会经济状况,研究两系统的耦合变化现状以及趋势,以期为该区生态保护与高质量发展提出相应的解决方案,探究该区现阶段经济建设与生态环境保护之间的相互作用关系,并对二者的协调发展状况进行评价,便于及时发现问题。

1 研究区及研究方法

1.1 研究区概况

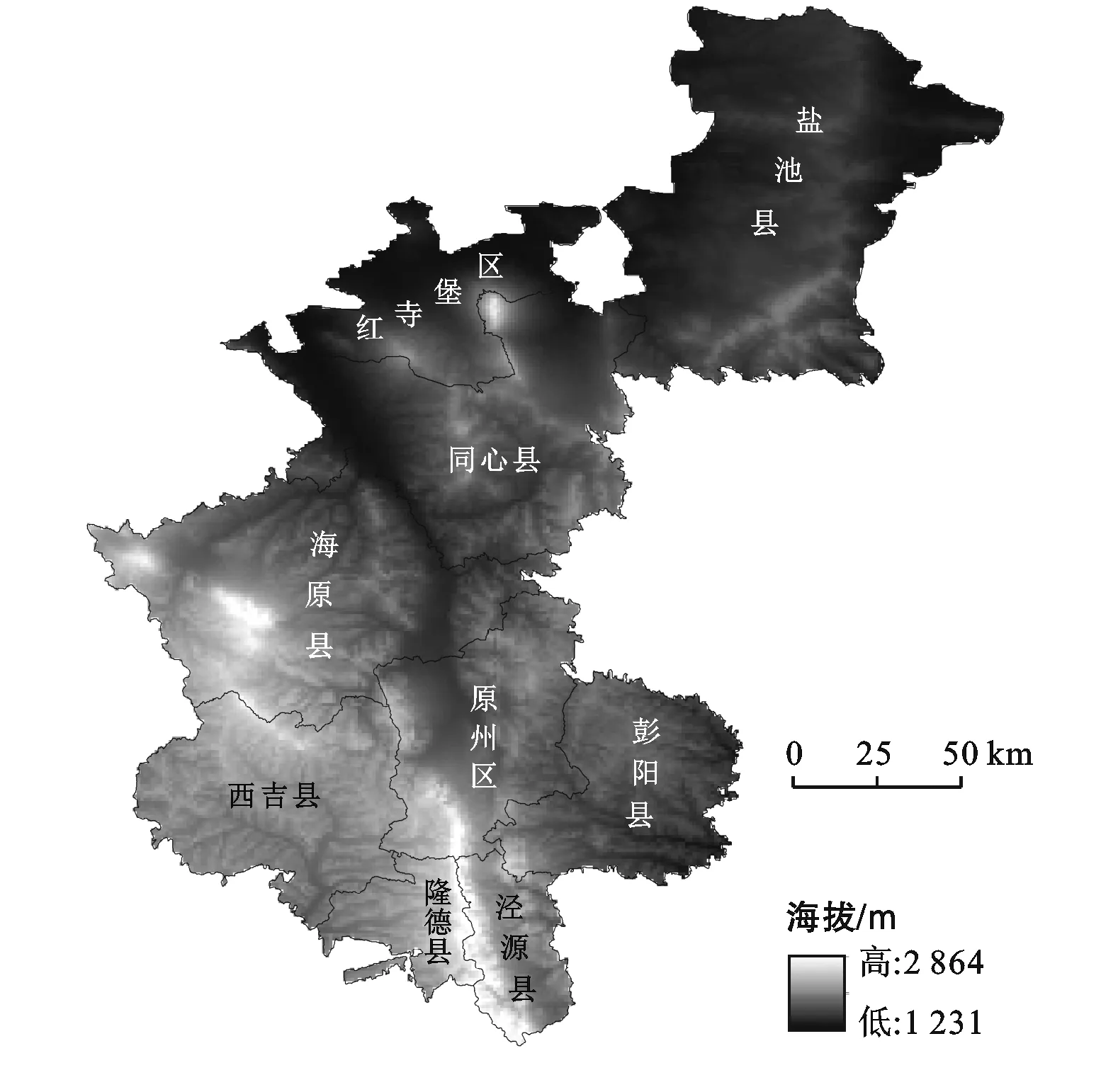

宁夏南部山区(简称宁南山区),位于宁夏回族自治区南部(图1)。地处西北农牧交错地带的半干旱地区。研究区位于35°2′—38°2′N,105°1′—107°7′E,行政范围包括中卫市的海原县、固原市的原州区、隆德县、西吉县、泾源县、彭阳县以及吴忠市的盐池县、同心县和红寺堡区在内的9个县区。该地区年均温5~8 ℃,无霜期为97~158 d,≥10 ℃有效积温2 500 ℃左右[20],年平均日照时数2 518.2~2 724.3 h[21],昼夜温差大。降雨量由南向北递减[15],且主要集中在7—10月,大多数降水经蒸发、蒸腾等方式消耗,仅6%形成地表水资源,地势南高北低,海拔差异较大。区内土地利用类型以林地、灌木、草地、农地、弃耕地为主,植被主要包括山杏、榆树、沙棘、杨树等,以天然次生林、人工林和荒山荒坡的天然草地为主[22]。

目前,研究区也面临着种植密度大,土壤供养能力不足等问题[23],其位于黄土丘陵区,是典型的生态脆弱区,区内沟壑纵横,地貌类型主要为黄土梁、黄土峁以及沟谷阶地。干旱缺水、土质疏松且容易被流水、大风侵蚀,土壤侵蚀、水土流失十分严重,生态环境稳定性较差。区域总人口达2.32×106人,占全区人口比重不断下降。截至2017年,区域生产总值为4.91×1010,总体经济水平较低,生态环境适宜性较差、自然资源的不充分利用也一度制约当地经济的发展。

图1 宁南山区数字高程模型及其行政区划

1.2 研究方法

1.2.1 指标体系的构建以及数据来源 宁南山区位于黄土高原西南部,生态脆弱、环境恶劣、水土流失严重,且经济发展水平相当落后,是联合国认定的最不适宜人类生存的地区之一,也是中国重点扶贫地区[15]。因此在确定评价指标时,应当充分考虑当地的生态环境和社会经济状况。

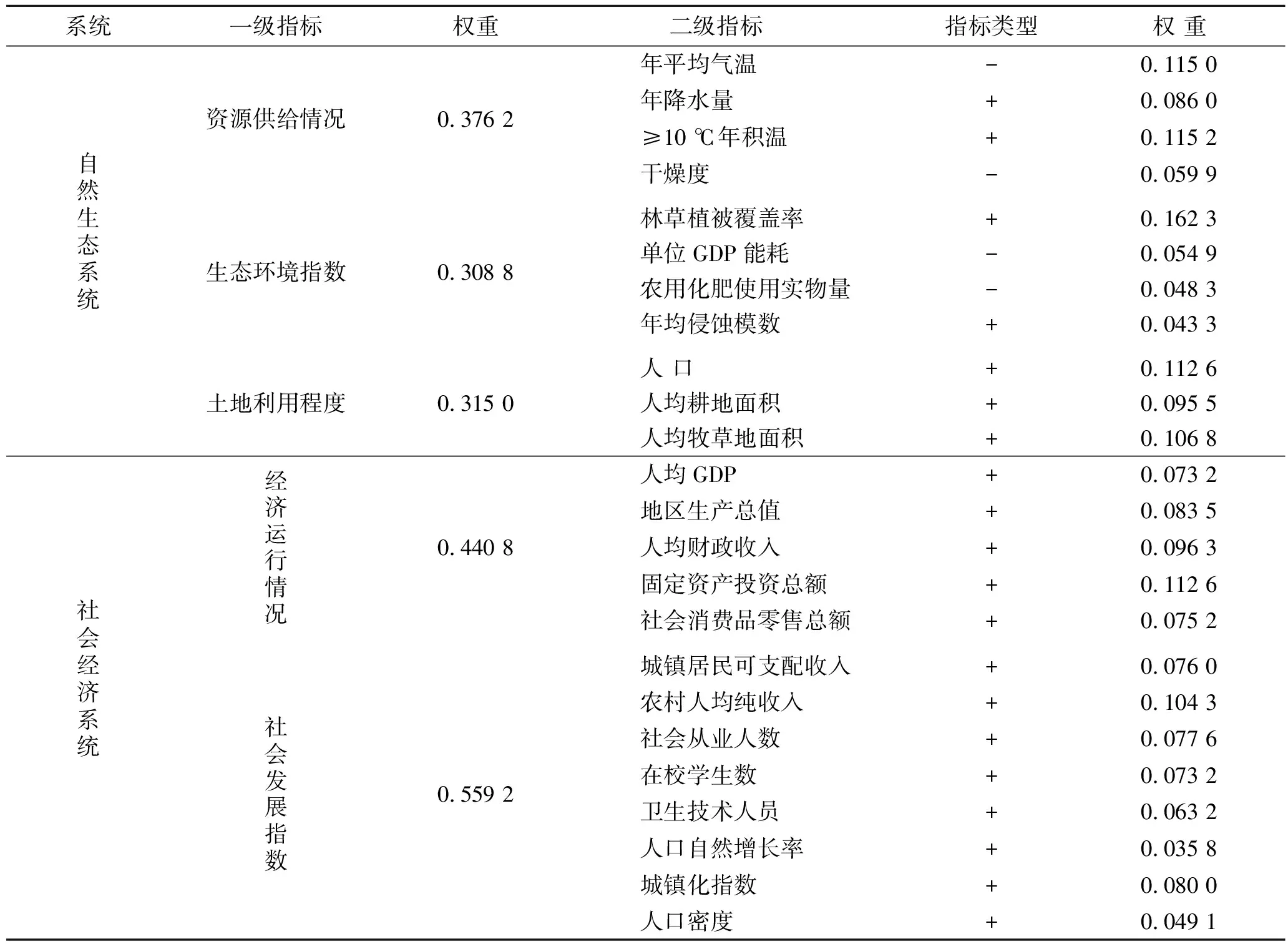

本研究在遵循指标选取的科学性、代表性、综合性等原则的基础上,综合研究区现状并参照前人经验构建自然生态与社会经济综合指标评价系统[8,23]。本系统由自然生态系统与社会经济系统两部分组成,选取年平均气温等11个指标反映宁南山区生态环境状况,选取人口密度等13个指标反映该区社会经济发展状况(表1)。本系统涵盖2000,2005,2010,2015,2017年宁南山区9个县共24个指标。这些原始数据来源于《宁夏回族自治区统计年鉴》。其中原州区2000年,红寺堡区2000,2005年的统计数据缺失,故未计算两县相应年份指数。

1.2.2 耦合协调度模型 耦合是描述两个或两个以上体系或运动形式之间通过交互作用而互相影响现象的物理概念[23-25],协调度指的是系统与系统之间或者系统内部各要素之间在发展的过程中呈现的平衡状态及其协调程度,其侧重点是系统之间能否进行良性互动[6]。自然生态系统与社会经济系统间的耦合关系指的是两系统之间以及系统内部各要素之间互相胁迫、互相促进的协调关系。通常采用耦合度(C)来度量系统内部各要素相互作用的影响程度,但是其无法表征各系统之间的协调状况,即无法表征各系统之间是在高水平上相互促进还是低水平上的相互制约[26]。

因此,本研究选择耦合度模型,反应自然生态系统与社会经济系统发展速度差异,然后选择耦合协调度(D)反应自然生态系统与社会经济系统各自发展水平和协调状态。

由于不同指标的单位不统一,无法直接进行计算,故先对原始数据进行标准化处理,消除不同指标的量纲不同以及正负取向差异的影响,从而获得标准化矩阵X。由于标准化后的指标值“0”出现后会对后续计算过程造成影响,本研究对计算公式进行了如下改动[26]。对正向指标和负向指标分别按公式(1)和公式(2)进行计算:

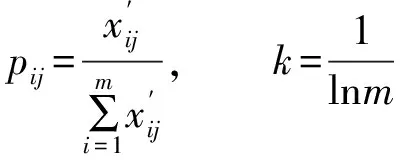

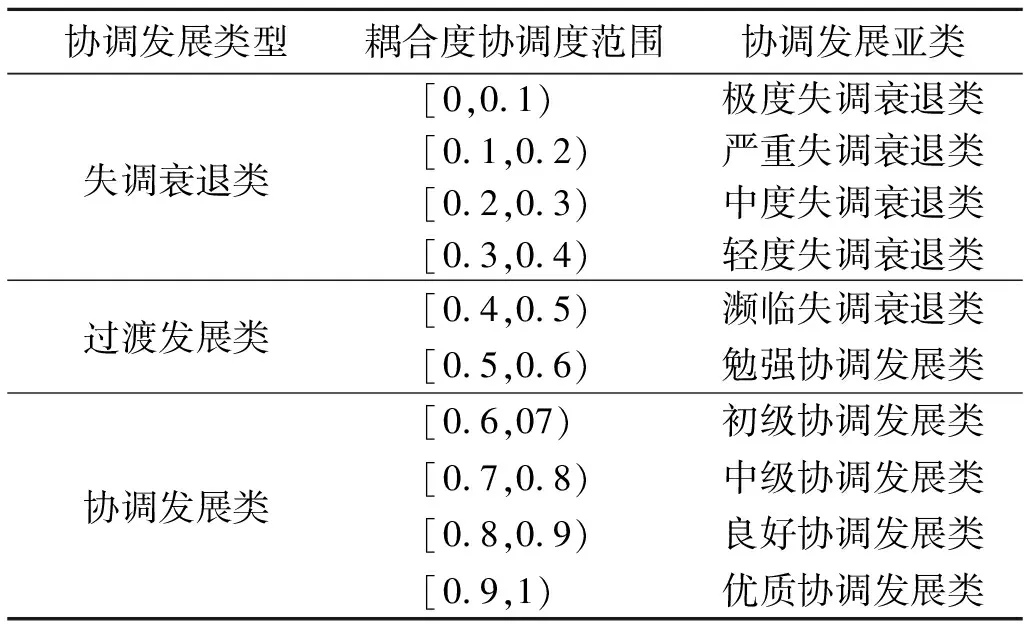

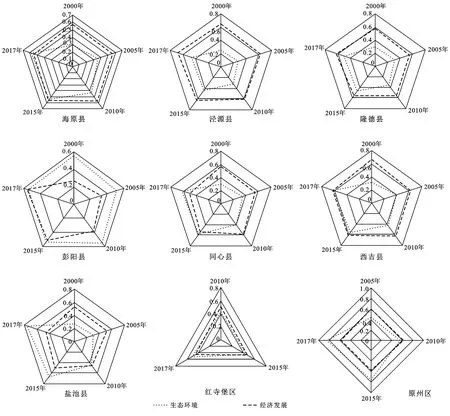

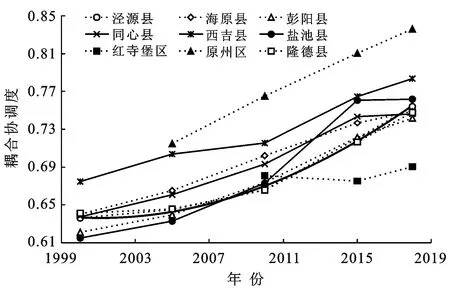

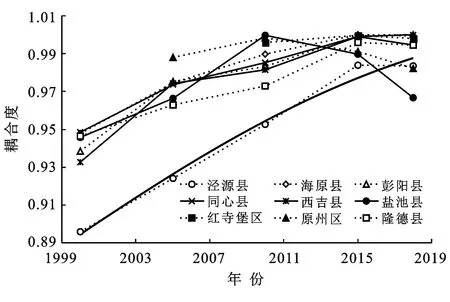

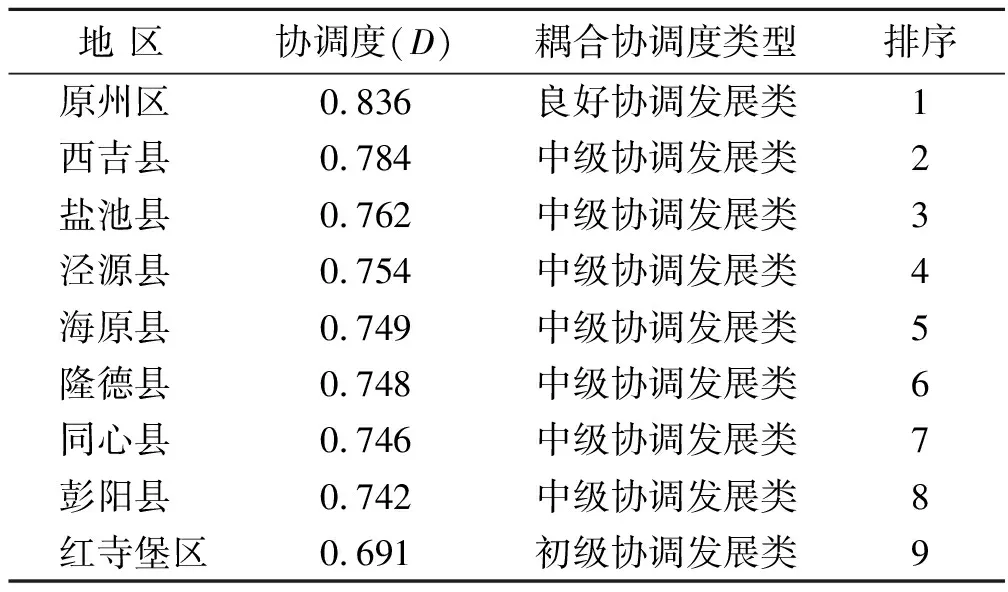

(0 (1) (0 (2) 数据预处理完成后,运用熵值法确定各项指标权重。熵值法是一种客观赋权方法,根据各指标包含的信息量大小确定权重,其依赖于数据本身的离散程度,能够克服指标变量间信息的重叠以及人为主观性,从而客观反映指标的效用价值[26-27]。计算过程如下: 表1 宁南山区9个县自然生态系统与社会经济系统的综合评价指标体系 第一步:计算指标的信息熵ej。 (3) 第二步:计算各项指标的权重wj。 (4) 第三步:获得自然生态系统和社会经济系统的各项指标权重后,通过综合指数法确定自然生态系统指数F(x)以及社会经济系统指数F(y)。 (5) (6) 通过耦合度模型,计算自然生态系统与社会经济系统的耦合度指数C,耦合度的值介于0~1之间,其值越大说明自然生态系统与社会经济系统之间的相互作用程度越高,当C值为0时说明自然生态系统与社会经济系统处于无关状态,耦合度极低,C值为1时则相反,说明两系统处于良性互动的有序发展状态。 (7) 第四步:计算耦合协调度D T=αF(x)+βF(y) (8) (9) D为生态环境系统与社会经济系统耦合协调度,其反应的是在自然生态系统与社会经济系统的发展水平一定的情况下,为了使两系统发展的复合效益达到最大,二者进行组合协调的程度。D值大小在0~1之间,D值越高,表明生态环境系统与社会经济系统之间协调状态越理想,D值越低,表明两系统越不协调。T为生态环境系统与社会经济系统的综合评分,α,β为生态环境与社会经济系统的综合评价指数的权重。其权重的大小能反映两个系统的重要程度,参考已有研究成果并结合本研究实际情况[23,28],取α=β=1/2。基于上述分析将耦合协调度划分3大类与10个亚类(表2)。 如图2所示,研究期间宁南山区的社会经济综合指数呈稳定上升的趋势,社会经济综合指数最低的泾源县由2000年的0.25提升到2017年的0.47。说明在研究年限内,由于社会的不断发展以及一系列扶贫政策的实施,区域经济水平不断提高。 宁南山区的自然生态综合指数发展较为平稳且稍微有所下降,下降幅度最大的是盐池县,从2000年的0.53下降到2017年的0.45。其根本原因是,当地生态环境本身较为脆弱,随着人口的增长,其承载能力不足的缺陷逐渐显露,再加上前期经济的发展以破坏环境为代价,自然环境与社会经济之间的矛盾突出,形成恶性循环。 表2 生态环境与社会经济耦合协调度类型划分 图2 宁南山区9个县的自然生态、社会经济系统综合指数 在21世纪初期,9个县的社会经济综合指数和自然环境综合指数差距较大,说明两个系统的发展水平差距较大,主要是因为当时的社会经济发展水平较低,而随着时间的推移,包括红寺堡区和原州区在内宁南山区这9个县的社会经济发展水平逐步提高,其中泾源县、隆德县的社会经济系统与其自然生态系统的差距仍然较大,海原县、彭阳县、西吉县以及红寺堡区两系统趋向均衡,同心县、盐池县和原州区3个县区的社会经济发展水平已经逐步超过其生态环境水平。 考虑到土壤侵蚀与自然生态系统发展状况密切相关。如当土壤侵蚀加大,会降低森林覆盖率,减少人均耕地面积和牧草地面积,破坏当地生态环境。因此本研究根据宁南山区不同年份年均侵蚀模数进行土壤侵蚀等级划分(表3)。可以发现泾源县、彭阳县、西吉县从2005年起土壤侵蚀等级有所下降,其中彭阳县下降较明显。海原县、原州区、隆德县从2010年起土壤侵蚀等级由轻度侵蚀变为微度侵蚀。土壤侵蚀等级下降说明这些地区土壤侵蚀状况得到有效治理。同心县土壤侵蚀等级一直并未下降,并在2017年上升为中度侵蚀。盐池县、红寺堡区在2015年等级降低到微度侵蚀,但在2017年又转为轻度侵蚀。这些地区的自然生态综合指数也有相应的趋势,由此应该注重这几个县区土壤侵蚀方面的治理。 根据模型计算得2000—2017年宁南山区9个县区的自然生态与社会经济发展耦合协调度(图3),由图3可知,在研究期间,宁南山区的生态环境与经济发展耦合协调度整体上呈上升趋势,前期上升速度较快,自2015年来上升速度有所降低,特别是2017年底,同心县等部分区县出现下调的现象。9个县内部耦合协调状态差异较大,原州区的耦合协调度保持在较高水平,一直高于其他县域。红寺堡区的耦合协调度在2010年高于彭阳县、盐池县、泾源县、隆德县,但自身经济发展水平较慢。因而在2010年之后,红寺堡区的耦合协调度逐渐落后于其他县域。生态环境与社会经济耦合度(图4)的整体变化趋势与耦合协调度类似,在研究期间,耦合度整体呈现上升趋势,2005年之前上升速度最快,而到了2010年前后,总体上升趋势明显减慢,盐池县和原州区的耦合度开始出现下降的趋势,2017年,宁南山区耦合度上升趋势明显变缓,一些区县出现小幅度下降的趋势。9个县区的耦合状态均处于较高水平,并且差异较小,整体耦合度介于[0.89,1],说明其生态环境系统与社会经济系统之间的相互作用、相互影响较为强烈。 图3 宁南山区各县耦合协调度 图4 宁南山区各县耦合度 将计算出的2017年宁南山区9个县的生态经济耦合协调度进行分类(表4),耦合协调度D的数值越大,表明其自然生态系统与社会经济系统的耦合协调程度越高,相互促进作用越明显,其耦合协调类型等级越高。其中原州区的耦合协调度最高,属于良好协调发展类,而红寺堡区耦合协调度最低,属于初级协调发展类。整体上看9个县区都处于协调发展类,说明其生态环境与社会经济系统之间处于相互促进、共同发展的状态。除原州区,红寺堡区的其他县域由初级协调发展进入中级协调发展阶段。原州区由中级协调发展进入更高发展阶段(2015年达到良好协调发展类)。红寺堡区的生态环境与社会经济系统协调发展状态并未发生变化。 表4 宁南山区9个县生态经济耦合协调度评价 宁南山区9个县的耦合度与耦合协调度形成差异主要与经济发展速度及自然生态系统和社会经济系统发展水平有关。红寺堡区两个系统间差距相对较小,故其耦合度稳定在高水平。除红寺堡区和原州区由于信息确实无法确定外,其他县在21世纪初两个系统差距较大,故耦合度水平较低。随着经济的发展,县域内系统间两个系统差距逐渐减小,其中海原县、彭阳县、西吉县的生态环境与社会经济发展水平逐步达到相对均衡,耦合度稳定在0.99左右。经济增长过快或者过慢同样会限制两系统间耦合度的增长速度,甚至降低其耦合度。隆德县和泾源县的社会经济系统增长缓慢,经济发展滞后,而同心县、盐池县和原州区的社会经济系统增长过快,经济发展超前,上述各县的耦合度都受到了一定程度的限制。经济增长速度过快、过慢会降低耦合度,而经济发展水平增长便会引起耦合协调度上升。可以发现,除红寺堡区,其他县域的社会经济系统的增长都导致耦合协调度不同程度的上升。耦合协调度的大小也与两系统水平的高低有关。原州区两系统水平较高,因而其耦合协调度高于其他县域。盐池县在2000,2005年两系统水平均低于其他区域,因而其耦合协调度较低。 宁南山区自然条件恶劣,干旱少雨,水资源较为匮乏,同时属于典型的黄土高原水土流失区。由于经济增长方式粗放,产业结构不平衡等原因,该区面临着较为严峻的生态保护与经济发展双重压力,因此促进其生态环境与社会经济的协调发展是关系到该区域实现可持续发展的重大问题。本研究以耦合协调模型评估和分析宁南山区九县发展的耦合关系,以统计数据为基础,量化指标,科学呈现生态环境与社会经济协同发展这一区域发展问题。 通过对宁南山区9个县2000—2017年的社会经济与生态环境耦合协调发展分析表明,宁南山区社会经济系统综合评价指数呈稳定上升趋势,而自然生态系统综合评价指数基本保持稳定,小部分县区呈波动下降的趋势。说明宁南山区社会经济迅速发展,但是其生态环境状况没有改善,有些地区的生态环境质量甚至有所下降。盐池县在2010年,同心县在2015年开始出现经济发展速度明显快于生态环境改善水平的情况。两县的经济运行情况在十几年间快速发展,而林草植被覆盖率不断降低导致生态环境指数倒退,人均耕地面积以及人均牧草地面积大幅减少,导致土地利用程度降低,并且土壤侵蚀等级在2015—2017年期间由轻度转变为中度,生态子系统评价不断降低,致使两县的自然生态系统与社会经济系统发展差距进一步扩大。根据耦合度以及耦合协调度的计算过程可知,社会经济系统与自然生态系统发展水平以及发展速度差异会对耦合度以及耦合协调度的计算结果产生直接影响,并且只有当两系统发展水平一致或是较为接近时,耦合度才能处在较高水平:2015—2017年间,各县区耦合度增长速度明显降低,盐池县、原州区的耦合度发生了较为明显的下降。在此期间,原州区林草植被覆盖率以及人均耕地面积大幅下降,导致其对应的生态子系统评价降低。同样在此期间,各县区的耦合协调度增长速度也有所放缓,盐池县、同心县的耦合协调度发生了小幅度的下降。这说明宁南山区社会经济发展水平与其生态环境的改善水平逐渐失衡。这也与其早期实行的资源驱动型发展战略密切相关,其在促进经济发展的同时,造成了生态环境的严重破坏[6],生态环境通过地形地貌、气象气候、水土资源、能源和生物等环境因子影响社会经济的发展,使得当地居民的生存环境进一步恶化[29]。一方面,社会经济迅速发展带动当地工业化程度、城镇化水平进一步提高,人口的迅速增长导致人类对自然资源的需求量进一步增多,另一方面,气候恶劣、各种自然灾害频发、土壤贫瘠、资源短缺等恶劣的自然条件又会阻碍社会经济的发展。长此以往,社会经济系统和自然生态系统将会相互制约,停滞不前。故而宁夏政府在后来又提出了节能减排、低碳发展的可持续发展政策以及缓解人口压力、减少土地负荷的生态移民政策[30],然而经济发展与生态保护的矛盾依旧存在,改善生态环境的压力依然很大,并且生态环境系统对各类社会经济政策的响应存在着一定的滞后性,实施绿色发展的经济政策势必要投入大量的社会经济资源。但是在政策实施的初期,由于滞后性的存在,我们很难通过生态环境的积极反馈来获益。我们应当放眼未来,积极落实可持续发展政策的各项要求,将绿色、可持续的理念贯彻在经济发展的每一步中,转变经济发展方式、调整和优化产业结构、提高经济增长质量水平,结合当地的自然条件,充分发挥农牧业优势,推动节水灌溉工程的建设,发展当地特色产业。在生态环境的保护和恢复方面,要充分发挥生态系统的自我调节能力,结合区域气候环境条件以及水土资源状况,引进适合当地的耐旱植物与农作物,因地制宜制定恢复策略;要进行企业的技术升级,提高资源合理利用和使用效率,促进各类污染物和废弃物的回收和再利用,使得各项资源能够发挥最大的价值。 本文的重点在于探讨宁南山区社会经济与生态环境耦合协调的演变规律和演化机制,从时间和空间维度对宁南山区的生态发展以及社会发展状况进行了分析,其耦合发展受多方因素共同作用[23],然而本研究未对其演化的决定性因素及驱动机制进行进一步分析。并且研究选取的指标主要是基于数据的代表性、可获取性、客观性,可能存在不够全面、不足以反应全部的现实状况的情况,这也是接下来的研究中需要进行的重点内容。 本文采用熵权法计算自然生态系统和社会经济系统各指标的权重,并建立评价体系,而后通过耦合度模型以及耦合协调度模型来对宁南山区9个县的自然生态系统和社会经济系统在2000—2017年间的发展状况、耦合状态和协调发展状态进行综合评价,结果表明: (1) 9个县在2000—2017年间,社会经济飞速发展,自然生态系统综合评价指数状态稳定,部分县呈波动下降趋势,前者的发展速度整体高于后者,并且发展水平逐渐持平甚至部分地区社会经济系统发展水平超过自然生态系统,两系统之间发展的差异性在逐步扩大。 (2) 9个县的生态—经济耦合度一直处于较高的水平,在经过了早期的快速发展阶段之后,部分地区的发展速度陷入停滞,在2017年前后,整体上看生态环境与社会经济耦合度逐渐呈现出下降的趋势。 (3) 从整体的耦合协调度看,9个县2017年的耦合协调度均属于协调发展类,说明生态—经济系统之间相互作用程度较高。2000—2015年大部分地区的耦合协调度水平不断提高,但是在2015年之后,整体耦合协调度水平增长速度明显变缓,自然生态与社会经济系统发展的差异逐渐从耦合协调度的角度显现出来。

2 结果与分析

2.1 自然生态系统与社会经济系统综合发展分析

2.2 耦合度和耦合协调度综合分析

3 讨 论

4 结 论