中华革命党时期加拿大国民党简史

——纪念辛亥革命110周年

2021-11-23石晓宁

石晓宁

(约克大学 语言、文学与语言学系,加拿大 多伦多 YO10 5DD)

1913年二次革命爆发,国民党遭取缔,“此时屹然独存者,只有海外党部,维持党的命脉”。[1](P218)孙中山再度流亡,在日本建流亡政党中华革命党。日本政府出于本国利益及与袁世凯政府的种种外交权衡,禁止其在日公开活动[1](P476)[2][3](P2276)[4](P595-596);而南洋地区的党务活动“暂时已无从着手”。[3](P2548-2550, 2571)[5](P140,143)[6](P109,165-167, 320)[7]由于美国、加拿大政府从未对于政治活动予以禁止[8](Px,1),因此美洲侨社成了中华革命党活动的“硕果仅存之地”。[9](P16-25)[1] (P476)其重要性超过了其他地区,而其活动也构成了中华革命党历史的主要内容之一。

从时代背景上看,中华革命党时期(1914-1919)国内横跨由袁世凯到黎元洪政府的两个阶段,国际上有一战(1914-1918)背景。美洲的国民党在侨社中的组织扩张、建立军事武装以及宣传甚至暴力行动,与侨社的其他政治党派团体爆发了激烈的党争。其激进活动最终成为影响到战时加拿大国家安全、政治危机的因素之一,导致加拿大国民党于1918年成为被政府取缔的十三个非法团体之一。党禁事件成为中国政党史上绝无仅有的、中国政党在海外被取缔的一例。其活动力度也对此后长达一个多世纪的美洲侨社政治的影响深远。

一、有关加拿大国民党史料整理情况

中华革命党时期美洲国民党历史尚未得到充分研究。从加拿大国民党的现状看,笔者曾走访过多伦多、温哥华国民党分部的前辈,他们对“加拿大之党务殊为惨淡”、 “最艰危而挣扎之期”的党争、党禁事件[10](P305),都已不知其详。目前全面研究专著尚缺,散见于加拿大通史中。[11][12]加拿大国民党自身有中国国民党驻多伦多分部编纂《中国国民党驻都朗度分部史料初稿》、驻域多利分部的《党史简介》。[13]这里值得一提的是加拿大学者Allan Rowe的两篇论文,对于从一战加拿大新闻检察的角度对加拿大国民党及党禁事件研究较详。[14][15]中国国民党驻美洲总支部有刘伟森的《全美党史 中国国民党历程与美国党务百年发展史》、《孙中山与美加华侨》[16],对于加拿大国民党有所提及。文件档案方面,中国国民党中央委员会第三组的《革命文献》和《中国国民党在海外》(上下篇)、杨建成《中国国民党与华侨文献初编 一九〇八——一九四五年》等汇编中[17],有加拿大国民党的部分内容。其他有冯自由、伍宪子、崔通约的回忆与著述[18],总体较为零散,有缺漏。[19](P1,2)以往的研究与史料搜集,都较少对加拿大政府文件档案、民间中西报刊,以及清末民初中加两国政府间外交档案加以使用,因此对于如党禁事件发生的大背景很难进行全面地分析。

由于此阶段与一战时段相重合,加拿大政府有《战时法》、新闻检察署等措施,实施对华人社区与报纸、中国驻加拿大领事馆以及加拿大国民党的监视活动,留下了研究加拿大国民党的活动不可多得的证据。另外,1909年清廷始在加拿大建领事馆,加拿大国民党的活动,又可在台湾国史馆、中国国民党党史委员会、台湾中研院近代史研究所等的外交档案中得以搜集,这些都为本文的研究提供了新的史据。

二、民初前后加拿大侨社政治团体活动概述

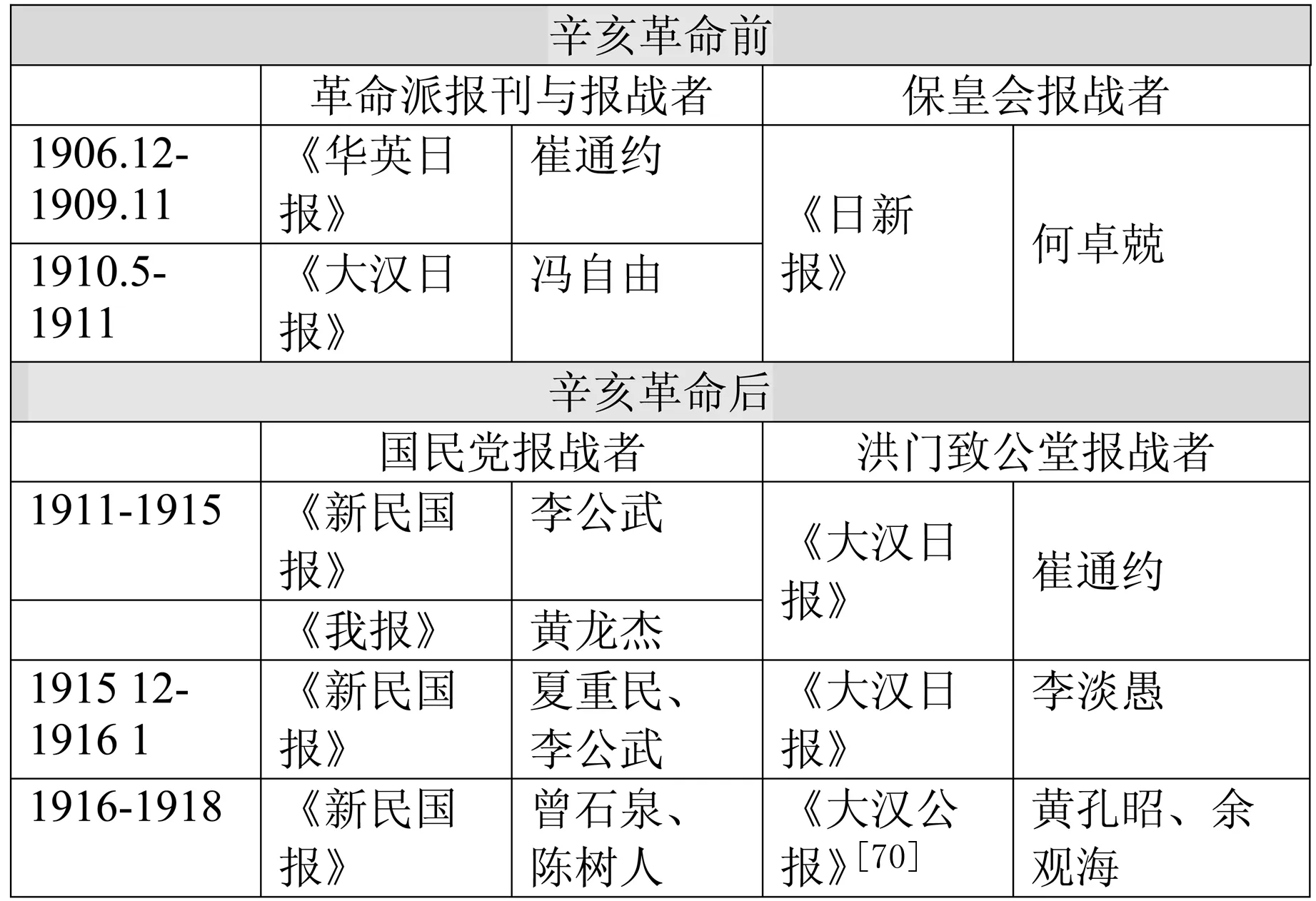

康有为最早在加拿大建立的保皇会,为加拿大“华侨之有政治兴味自此始”。[20]之后1907年域多利(今维多利亚,下文沿用)有革命组织击楫社(Striking Oar Society, Sworn Oath Society)创建[13](P34)[21][22] (P72,73)[23](P214),也有革命倾向的《华英日报》创办[24]。第一任主笔为崔通约,与保皇会(1907年在清廷预备立宪时,已更名为帝国宪政会,但是海外仍以保皇会相称,本文沿用)机关报《日新报》,加入了全球围绕革命还是君主立宪的笔战(1905-1907)。[25](P57)1910年5月冯自由来温哥华,任加拿大洪门致公堂机关报《大汉日报》主笔,再次与《日新报》笔战[26](P170),并争取到加拿大洪门致公堂的支持,使孙中山1911年2月来加筹饷大获成功。[10](P290)[27][28](P507-510,518-520)

1911年4月,加拿大同盟会支部在温哥华秘密成立,冯自由为支部长。碍于筹款需得到洪门致公堂的支持,同盟会员不公开身份,并且一律加入洪门。机关对外以阅书报社的形式出现。[5](P118,119,130)同年域多利、多伦多、温地辟(Winnipeg)也创设同盟会支部 。[28](P522)到民国成立加拿大同盟会有约百数十名会员,除了办报编辑等人员外,会员成份多是做生意的商人或店员。[29](P2)[30](P336)

民元后,受国内政党纷然蔚起的影响[31](P365,366),美洲侨社也出现了宪政党、共和党、国民党三支公开的政党。保皇会民元后正式建党,改帝国宪政会为中国宪政党,听从康有为的命令,没有回国发展,长期作为海外华侨政党存在。[18](P94,67)[32](P219,220)1912年5月中国共和党在上海成立,6月共和党驻美洲总支部在旧金山[33]、加拿大共和党总支部在云高华埠(温哥华旧称)成立,由《大汉日报》主笔的张儒伯、崔通约为正副党长[34],温哥华领事馆领事张康仁为名誉党长。[34]同年8月25日,中国同盟會与其他党派组成国民党,其海外支部也相继改名。[36]三藩市(旧金山旧称)建国民党美洲总支部,下设分部、交通部。加拿大同盟会1913年1月始改党 ,隶属美洲总支部。[1](P219)[9](P16-24)[29](P36)[37](P91)[38]

此时国内党派分化组合与党争也同样现于美洲侨社。宪政党与共和党主张宪政共和,与国民党对立。[39]值得一提的是美洲会党洪门致公堂,由于民前孙、冯的改良,已经有了团体政治化的倾向。进入民国,各埠洪门在政治主张上出现分歧,美国以及加东多伦多、蒙特利尔等多地洪门致公堂认同孙中山革命主张,更名为中华国民公会[40][1](P172)[5](P18,19),而在加拿大西部温哥华与域多利两地的洪门致公堂,对孙中山的看法改变,由主张革命转为主张建设,并于1913年12月获袁世凯政府的立案[41][42](P156),与宪政党、共和党一道,率先与加拿大国民党出现党争。

三、加拿大国民党在中华革命党前期的活动(1914-1916年初)

中华革命党建后,孙中山1914年派冯自由、林森赴美[1](P250),三藩市中华革命党美洲总支部于当年冬季成立。孙中山规定“海外党务的最大重心在美国三藩市中国国民党美洲总支部”[5](P158),“不只统辖美洲所属各国的党务,连亚洲的日本横滨和菲列滨、檀香山、南菲洲,英国利物浦各地的党部也归三藩市统辖”,一直到1919年才“始将美洲所属各国之党务,改由本党本部(上海—笔者注)直辖。”[5](P140,142)[1](P250-252)[6](P499,500)[3](P2618-2619)[43](P441-442)时任美洲总支部代正支长的冯自由,认为在对外名称上,以中华革命党的名义公然在外国筹饷起兵,实属有干当地例禁。“本党此次最大目的在筹饷,为筹饷便利计,表面上仍应沿用国民党名义,以避免外人借口干涉”,所以中文仍保留国民党之称,英文以Chinese Nationalist League在政府注册,此英文名仅美洲各埠党部可用。[44](P631-638)[5](P147)1914年初,月刊《民口杂志》、双周刊《中国国民党美洲支部布告录》在旧金山创刊。[45]

中华革命党时期可以以袁世凯殂逝的1916年为界,分为前后两期(1914-1916, 1916-1919)。加拿大国民党支部隶属三藩市中华革命党美洲总支部[46][28](P13-15),前期孙中山1915年4月派夏重民[37](P86,87)[3](P2579)、后期1916年派陈树人赴加拿大领导党务[5](P140,141)。

1915年夏重民为中华革命党驻加拿大特派员。正逢国内有1915年抵制日本二十一条,以及袁世凯欲复辟帝制;而国际上则一战爆发,1914年7月作为英国自治领的加拿大参战,并实行《战时法》(The War Measures Act),1915年6月成立加拿大新闻检察署(Chief Press Censor for Canada)[47],对于各类拥护敌国立场的言论(含外语类)以及加拿大境内的敌侨(enemy alien)或左翼激进组织进行监视。[48][49][50](Pix-x)

鼠伤寒沙门菌有极广泛的致病性,是当前分离率最高的菌型之一,能使畜禽、犬、猫等动物感染副伤寒,表现为胃肠炎或败血症,也可引起人食物中毒[1],利用抗菌药对感病动物进行治疗是控制鼠伤寒沙门菌流行的最有效措施。然而,病原菌对抗菌药产生耐药性是兽医临床用药和动物源食品安全的一个严重问题,不合理使用和滥用抗菌药是耐药性产生的主要原因。合理联合用药具有扩大抗菌谱、增强疗效、减少用量、降低或避免不良反应,减少或延缓耐药菌株的产生等药理学作用。抗菌药的体外抑菌试验对临床用药具有重要参考和指导意义。

1. 加拿大国民党在侨社中发展党势与筹饷

夏重民到来前,美洲国民党在侨社中“使用会党的手段” 扩张党势[14](P43,44),其发展之广,以至美、加的某些偏远地区侨社从此得以“与海内外人耳目相接触者”。[43](P483)[51](P573-608)1913-1914年,有国民党分部42处。[12](P313)加东地区1915年改支部为都朗度总分部,负责加东各分部,共发展了满地可分部等16个分部。[29](P35-37)

国民党海外工作常年有“筹募革命军军饷与宣传的两大任务”[52](P61),1914年7月应孙中山讨袁号召,国民党三藩市讨袁筹饷局成立,对外以民国维持总会的名义活动。[53][1](P254,255)其后加拿大温哥华、多伦多等地民国维持会也相继成立。美洲总支部1914-1916年共筹得美金20万4千651余元[44](P632-633)[5](P153)[1](P264,265),加拿大分部的筹款数额,夏重民报有4、5万元。[3](P2700)1915年1月抵制二十一条事发,美洲各埠侨社响应国内团体筹措救国储金号召,纷纷成立抗日救亡会为国募捐,其中加拿大国民党曾被爆有借侨社抗日救亡会之名侵吞捐款。[54]

2. 加拿大 “华侨敢死队”

袁世凯复辟帝制事起,1915年7月5日国民党美洲支部在旧金山举行第一次全美州恳亲大会,开始组建海外讨袁军事力量。[43](P302,422-435,495,504-507)[38](P50-52,92-95)夏重民于1916年初,于温哥华秘密组成讨袁 “华侨敢死队”, 创建航空学校[1](P270-271)[55](P545,546)[3](P2561,2791,2905,2909,2922),并在域多利、点问顿(Edmonton)等多地成立军事研究社。[29](P7)[10](P308)[38](P50)1916年4月,夏重民带领120余名加拿大敢死队回国,在潍坊改称“华侨义勇团”。[56](P205)[38](P89-90)[43](P430-431,503-522)[57]

3. 加拿大国民党宣传活动与侨社报争与党争

中华革命党时期,是美洲侨社内部党争的肇端时期,为美洲国民党与侨社宪政党、洪门致公堂等团体的对立。受到国内政局影响,先有袁世凯当政时期“反袁”与“拥袁”革命与建设的主张之争,后到北洋政府时期侨社内部的党团之争,报战是贯穿始终的表现之一。[12](P103-104)美洲的华人报刊较少中立,一般都是党派背景的报纸。[18](P41)民元后,保皇会的报纸已不存;1911年10月域多利同盟会高云山、黄伯度将原来不定期的刊物变为机关报《新民国报》(The New Republic)于域多利创刊[58](P462)[13](P35)[58],1913年温哥华国民党员黄龙杰创办了《我报》。[59][43](P496)而民前主张革命的洪门致公堂机关报《大汉日报》政治立场的转变, “自入民国以来,反对破坏、主张建设”。[60]其转变有不满孙中山民元后“别立一党,专以欺侮本堂为能事”、忘恩负义等原因。[61][62](P23-25)[63][27]聘共和党崔通约为主笔,崔原为《华英日报》主笔,1910年去旧金山任《中西日报》主笔以及旧金山同盟会刊《少年中国晨报》的编辑,与孙中山共事,对于革命的看法有了转变。[64]此次崔 “一变而为反对革命最激烈之人”。[65]到崔通约1915年8月回国前,他在与《少年中国晨报》以及加拿大国民党《新民国报》、《我报》报战激烈,他与之后的主笔都曾当街遭国民党暴力。[43](P495)[66]报争也波及到美国旧金山。[67]1915年夏夏重民到来加,多伦多国民党有《醒华周报》、云地辟(今温尼伯)有《民视报》(The People’s Outlook)创刊。[68][69](P538-539)

此间党争最有典型意义的,是美洲金山洪门致公总堂开始与孙中山的分裂。民国伊始,美洲大部分洪门致公堂跟随孙中山,至1915年3月还有堂口声讨加西洪门的反孙立场。[74]但是有些迹象似已表明1914年二者有分离的端倪。今查旧金山《少年中国》报,1914年7月三藩市国民党讨袁筹饷的民国维持总会成立时[1](P254-255)[75],旧金山洪门总堂发布金山大埠洪门筹饷总局布告,称接内地洪门机关函电筹饷(1)《少年报》从 1914年7月10日第3版开始刊登金山大埠洪门筹饷总局布告近一个月。,而非直接归于国民党。1914年11月,孙中山发出《各埠洪门改组为中华革命党支部通告》[76](P140,141),加拿大多伦多和满地可(今蒙特利尔)致公堂有回应。1915年7月全美洲国民党第一届恳亲大会,仅有加拿大满地可致公堂贺电。(2)多伦多致公堂于同年7月改良开幕, 少年报[N], 1915年3月22日, 4月14、17日, 7月3、24日, 第3版; 1917年10月23日, 第3版.而1915年2月,波士顿洪门致公堂大佬梅宗炯,与司徒美堂致信金山总堂黄三德等大佬,报告他们回绝了兼入洪门的国民党人向他们提出的、把捐款“直寄大埠维持会”的“不入耳”之建议。(3)该信原件收藏于广东省台山银信博物馆.到4月,旧金山国民党《民口杂志》上发表了孙中山给金山大埠美洲洪门致公总堂堂主黄三德的回信。[3](P2566-2568)[16](P270-272)[77](P346)[78](P84-94,105,114)[79]今虽未见黄写于2月的信,但从孙的回信看,黄信内容涉及到还款、立案等,多为对孙的指责。《大汉日报》随即刊登崔通约对于孙回信中的辩白逐句批驳。[80]5月,曾任国会华侨议员的金门致公总堂唐琼昌回美,[77](P84-94)[78]6月金门总堂即于《大汉日报》上发出革出冯自由、赵昱退出国民党等公告[81][82],以免“洪门势力之被分割。”[83][27]

1915年下半年,护国运动起,海外洪门“照美国金山致公总堂章程办理”,金门总堂派出黄三德、赵昱去南美洲巴拿马、秘鲁游埠,另有特派员赴非洲、南洋洪门,反对袁世凯称帝,联络扩张洪门党势[84][85],并转而支持云南都督府唐继尧。[77](P114,115)1916年黎元洪政府为洪门立案为正式会社。1918年美洲洪门正式宣布停用中华民国公会,统一恢复致公堂名。[77](P75,77,123,127)[86](37-55)[87](P43)[90]美洲洪门致公堂与国民党决裂,对于侨社分裂以及历史影响深远。

4. 加拿大国民党与民国驻加拿大领事馆以及加拿大政府的关系

除了党争,加拿大国民党在侨社中与民国驻加拿大领事馆也不乏冲突。此期正逢一战加拿大工情冷淡,排华严重时期。对亚裔有曼尼托吧省女傭案、魁北克省洗衣业執照修改法案等歧视性法案[88](P100269, 100302-305),加拿大各地罢工潮中[89](P56-72),华裔又成为转嫁社会矛盾的替罪羊。而1915年国内又有抵制二十一条发生。此时从驻加拿大领事馆到侨社都有频繁的外交抗议和交涉,美洲各埠侨社自发成立抗日救亡会,宪政党等呼吁国民党“祛除党见,谋一致进行”,共同救亡。[90]但是加拿大国民党处处对抗加拿大民国领事馆的举措[91](P100295-296, 100298-100304, 100321),不事合作。[92][93]崔通约曾批评国民党 “求其能推倒现政府,虽卖国于人亦不辞,求其能压服彼对党,虽同种相残亦不惜”。[94]

对加拿大国民党的活动,民国领事频频要求加拿大政府对之予以制裁。驻加拿大总领事杨书雯致信加拿大总理罗伯特伯顿,希望禁止加拿大商家向国民党出售武器。[95](P100260-100264, 100294)[96](P136343-136344)1915年加拿大新闻检察署成立后, 驻温哥华领事林轼垣多次致信署长钱伯斯中校(Ernest Chambers),揭发《新民国报》宣传推翻祖国政府,希望加拿大政府能制止其发行。[55](P788, 797)[14](P45)

而战时的加拿大政府所关注的,是激进的侨民政治组织是否通德、或者从事破坏加拿大国家安全的活动。所以,伯顿政府回答杨书雯,认为禁止军火走私,是干预商家的自由,不予受理。[95](P100260-100266, 100294)钱伯斯给林轼垣回信,列出关于《新民国报》的5个问题,涉及是不是对加拿大政府、社会有危害、是否攻击英国及同盟国,如果不反战不反协约国,加拿大政府就不会禁止。[55](P785-797)[14](P29-31)但是尽管如此,检查署还是对《大汉公报》、《新民国报》常年审查。这样反而使得加拿大洪门机关报《大汉日报》陷入被动,因为其第二版常年的战况报道,有时会被监察到报道德军的进攻和协约国的失利战况遭警告[55](P515, 542-544, 583-586, 679);《新民国报》因为单纯提倡国内的反袁革命,并不妨碍到加拿大安全而被放过。[55](P788, 791)同理,其在侨社筹饷并建立“华侨敢死队”在加拿大的档案记录中也不多。[55](P786-787)但林轼垣的交涉也有成果,1915年4月温哥华市议会通过了议案,要求侨社中任何鼓吹革命的集会,都要经过温哥华领事的批准。[12](P119)[55](P913-918)[97]1915年4月林森、黄伯耀来域多利募捐,林轼垣通过加拿大海关禁止其二人入境(4)华侨募集款项辑设法禁止光人(系党人之误——笔者注)林森等登岸. 台湾中央研究院近代史研究所档案馆. 全宗03北洋政府外交部[DB], 馆藏号: 03-33-091-02-008.[10](P1)[98]。

四、加拿大国民党的后期活动与党禁事件(1916-1919)

1916年6月袁世凯殂逝,孙中山回国后,中华革命党的党务的重心已经由海外转回国内,孙中山有“破坏既终,建设方始,革命名义已不复存,即一切党务亦应停止”的命令。[3](P2897)但是国民党与 “研究系”新一轮党争又开始,中国是否参加一战、南方军政府的建立等政局,又延伸到了海外。而加拿大政府出于俄国十月革命爆发后,加拿大的布尔什维克以及其他激进的侨民团体活动等国家安全考虑,终致对加拿大境内的激进组织处以取缔,加拿大国民党党禁发生。

1916年8月陈树人来温哥华任加拿大国民党分部总干事。[99]陈树人时期,国民党1917年创办了温哥华云埠公立华侨学校[100],6月召开了全加国民党第一次恳亲大会,9月建总支部,不再隶属美洲旧金山总支部,直属中央,陈树人为总干事。[13](P36)[101]1918年8月间,陈树人等游埠加拿大全境,募款10余万元修建总党所。[43](P476,499)1918年党禁之时,加拿大党员人数达到6千,共有57处分部。[95](P136354)[102]

1.域多利中华会馆暴动、状告温哥华领事等事件

1916年9月5日,国会讨论《天坛宪法草案》中立孔教问题。[102](P117-131)废立孔教事传到了加拿大侨社,引发主张立孔教的宪政党、洪门致公堂与主张废孔教的国民党新的党争。正逢域多利中华会馆换届选举,洪门致公堂董事获胜,引发国民党在10月8日会馆集会时暴力砍伤洪門董事的域多利中华会馆暴动事件。多名国民党员被捕、聆讯,震动当地华洋二界。[43](P473)[103][104](P8)在卡加利(Calgary)的笠必珠(Lethbridge)双方也都发生了暴力事件。[105]

1915年后,美洲各埠洪门致公堂与国民党的暴力冲突增多。1915-1920年,旧金山洪门金门总堂大量录有美洲各埠洪门告“妖党”(国民党)施暴的“筹捐讼费”求助函。[106][77](P75,77,132-145)故1916年10月域多利中华会馆暴动事件过后,11月域多利洪门致公总堂即 “愤其(国民党——笔者注)凶残,特结社团以抵御之”,率先成立核心组织洪门达权社,剔除洪门中“脚踏两条船”的国民党人[107],维护组织纯洁。卡加利、温哥华等地也相继成立。[108][42](P168)

加拿大新闻检查署钱伯斯致信质询林轼垣域多利中华会馆暴动事件,林领事与域多利中华会馆、华商会等回信并要求其制裁《新民国报》,无果。[55](P842-875)[14](P29-31)到12月,温哥华中华会馆向民国外交部状告温哥华领事林轼垣。林的任期横跨了袁、黎时期(1912-1917),国民党告林在洪宪时期 “庇护帝制党派,辱国殃民”[109],任职不力,还罗列林“贪赃渎职”的行为。

12月又有国内参众议院令海外推举海外参院议员,温哥华中华会馆未经公议,就应孙中山的指示,举美国国民党人黄伯耀为全加华侨参议员代表[110][38](P93-94),侨社反对国民党团体也向民国外交部举报国民党。[111]致使外交总长伍廷芳,令加拿大总领事杨书雯前往查清真相。1917年夏,谂知就里的杨书雯在来温哥华结案,指出系列事件的背后的党争之弊:吾国自共和以来,正值欧战剧烈不暇它顾之时,应有为强之机会,乃五六年来,当国诸公,绝少真心为国为民眼光远大之人,皆以意见为政见,党政分歧,互相水火,…置国本于不顾,…今国势危殆若此,奉劝诸君,及各侨民,当以国事为前提,勿以党争为急务。”“一有意见,仇视终身。…乃因党界邑界姓界之分,遂成参商,小者耗财,大者失国体,甚无谓也。”[112]

其事以林轼垣调任新西兰任领事作结,而报争则延续到了年底,并延及旧金山报界。[113]党争绵延至抗战时期方才有所缓解。[63]

2.刺杀汤化龙与加拿大国民党党禁事件

1917年3月,英法运输中国劳工过境加拿大赴法国战场计划秘密启动,加拿大政府为保证过境安全,加紧监视华侨社区以及加拿大国民党。此时孙中山接受德国2百万援助,反对北洋政府参加一战,并在广东建立军政府,形成南北对峙局面。加拿大政府也监视到陈树人在加拿大游埠为军政府募捐的活动。[14](P44)到10月段祺瑞政府对德宣战,加入协约国,杨书雯借孙中山的南方政府反对北洋政府参战为由,与加拿大伯顿总理的交涉,要求阻止加拿大国民党的活动未果。[95](P136343-136344)[14](P44,80)

而加拿大国内,1911-1919年是加拿大史上工人运动蓬勃發展期,各地罢工冲突不断。此时1917年俄国十月革命爆发,布尔什维克开始向加拿大东欧侨社渗透,成为罢工运动的组织者。 1918年夏,出于“红色恐慌”,加拿大启动对于所有侨民中的布尔什维克主义和激进政党的调查。正当此时,9月1日访美的中国进步党党魁汤化龙在域多利被国民党党员王昌暗殺。[14](P63-65)[125][126]

汤化龙案起因其实與上述东欧侨社的激进活动並不相干,加拿大政府也未发现加拿大国民党通德的证据。但是在上述背景下, 9月25日,加拿大政府CP 2381《敌方出版物法案》、CP 2384《非法组织法案》出台,取缔13个外国侨民激进团体[127],加拿大国民党与其组织的中华工党名列最后。[55](P134-160)[14](P69)加拿大公共安全部向伯顿递交了长达9页的加拿大中国国民党监视报告,称此次暗杀是有预谋的。[95](P136353-136362)警方对于域多利、多伦多多处国民党活动的地点进行搜查,并对民国驻加拿大、美国的领事予以保护。陈树人以及各加拿大分部50多名国民党员被捕,10多人入狱,2人判刑。[130][131]多伦多国民党机关刊物《醒华周刊》被封,党务活动进入地下。加拿大国民党称之为“党禁”,直到1919年4月后方解禁。[29](P6,13, 28-29, 38)[43](P468, 479-481,484-487,500-501)[44](P638-639)

1916年孙中山回国后,国民党重新在国内发展。到1919年10月10日,中华革命党改为中国国民党,美洲国民党支部遂结束了在中华革命党时期党务中心的使命。故加拿大党禁事件似乎可为美洲国民党中华革命党时期的激进活动的一个句号。从此北美支部以“有义务无权利”的状态存在,[1](P413)以筹饷与宣传为主,对外改以联谊、慈善团体来注册活动。

五、结论

中华革命党时期前期,作为流亡政党,美洲国民党于侨社中蓄积力量、甚至创办起海外军事武装并回国准备推翻袁世凯政权,也不惮于使用暴力暗杀反对党人士。虽然冯自由誉之为美洲国民党党史中最光辉之一页[44](P628)[1](P232),但是也在侨社中形成党争,使美洲侨社从此而延续了长达一个世纪之久的分裂。中华革命党后期,孙中山结束流亡,并未停止革命党务,继续反对北京政府,南北对峙。美洲侨社党争活动也日趋激化。援引加拿大政府对于美洲国民党的调查报告,国民党“反对现任政府,也可能会反对每一个和任何形式的、不是它自己掌权的政府”。[55]( p759-761)这诠释了包括加拿大国民党在内的美洲国民党,在袁世凯殂逝,结束流亡性质后,并未停止在侨社中的激进活动,成为了加拿大政府对之施以党禁的最终原因。